lundi, 02 novembre 2009

Les Jours des Morts de Léon Bloy

1894 - 1917 : A travers ses journaux (Le Mendiant Ingrat, Mon journal, Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne, L'invendable, Le vieux de la Montagne, Le Pélerin de la Montagne, Au seuil de l'Apocalypse La Porte des Humbles) Léon Bloy, qui vit le tournant du siècle et La Belle Epoque dans une misère quasi totale, consigne ses sentiments presque chaque 2 novembre de chaque année. Florilège :

2. Novembre 1894 :

La seule vraie dévotion c’est la pitié pour Jésus c’est-à-dire la compassion pour Marie.

Cimetière Montparnasse. La foule heureusement n’est pas trop compacte. Mais cette visite annuelle des parisiens à leurs morts est si banale que je recueille dans l’air ambiant, l’idée que voici : Pourquoi une agence de publicité n’exploiterait-elle pas les tombes, comme on exploite les parois des urinoirs ou les plafonds des omnibus ? On lirait ainsi l’annonce d’un chocolat nouveau ou d’un dentifrice américain sur les dalles tumulaires, et les murs disponibles des édicules manifesteraient les quatre-vingt mille guérisons récentes, obtenues par l’emploi de tel pharmaque dont l’éloge n’est plus à faire, etc etc…

Une chose pourtant n’est pas ridicule. C’est l’illumination des petites chapelles. N’ayant jamais visité aucun cimetière, le Jour des Morts, j’ignorais cette coutume. Si on ne fermait pas les portes, quelle promenade, en priant les rues solitaires et illuminées de cette ville des âmes qui souffrent, des âmes qui ne peuvent pas parler et qui sont ainsi des âmes enfants !

Sortis de là et assis dans un café, nous sommes environnés d’êtres soi-disant humains, venus aussi des cimetières, et qui nous paraissent moins vivants que les dormientes qui nous ont émus tout à l’heure. Mannequins affreux, sous les hardes qui leur donnent une apparence d’humanité.

2 Novembre 1895 :

Lu dans Le Journal une interview, par correspondance, de plusieurs personnages importants à qui on demande ce qu’ils pensent de la mort. ( !!!) Je ne me souviens pas d’avoir lu rien de plus médiocre de plus abject. La seule bonne réponse je crois est celle de Gérôme disant que la mort a, du moins, ceci d’agréable qu’elle délivre de toutes les crapules avec qui on est forcé de prendre contact.

Jeanne me dit : -La nature humaine est telle qu’on ne peut pas ne pas craindre la mort. Mais quand ce moment redoutable sera passé, on se dira : Combien c’était simple ! et comment avons-nous pu ne pas voir combien c’était simple

2 Novembre 1897 :

Merveilleuse gredinerie du propriétaire assassin qui ayant abusé de la situation lamentable d’une veuve paralytique ignorante et terrifiée, pour lui soutirer des signatures, la dévalise maintenant et la cambriole en sécurité sous l’œil de la juste loi. De notre côté impuissance et cauchemar. Ce démon que j’ai essayé de peindre dans un de mes livres passe ici pour la crème des honnêtes gens.

2 Novembre 1899

La misère des morts en un siècle privé de foi est un arcane de douleur dont la raison est accablée. Il m’est arrivé, pourquoi ne le dirais-je pas, d’être réveillé par les morts, tiré de mon lit par les morts – par des morts que je connaissais et par d’autres que je ne connaissais pas. Une pitié terrible me précipitait, me maintenait à genoux les bras en croix, dans les ténèbres, et, le cœur battant comme une cloche sourde, je criais vers Dieu pour ces âmes…

2 Novembre 1901

Jour des Morts. J’apprends la mort de Julien Leclercq. Nouvelle extrêmement pénible, dont je suis assommé. C’était un de mes rares amis. Où est-il maintenant, ce pauvre malheureux Quelle effrayante pensée ! Mais il n’était pas un méchant et j’espère qu’il a trouvé miséricorde. Qui priera pour lui excepté moi seul, peut-être ?

2 Novembre 1902

Jour des Morts. Les conséquences du mal qu’on a fait retournent continuellement à leur source – tourment des âmes des damnés et des âmes du Purgatoire – à moins qu’on ait interrompu le courant et coupé le câble en devenant un saint.

Les esprits n’ont pas de lieu. Cependant on peut dire que certaines âmes sont enfermées dans un certain lieu, le Purgatoire, par exemple. Mais il faut entendre cela au spirituel, à savoir que certaines choses indispensables leur sont cachées. Leur ignorance constitue leur captivité.

2 Novembre 1905 :

Jour des Morts. Entendu à la Basilique, le plus misérable sermon. Je songeais au discours à faire sur ces mots de la liturgie : « Vita mutatur non tolitur, Apprenez, mes frères, que vous ne devez pas mourir »

Je pense que ce sera la punition des riches de ne pouvoir pas donner. Je me figure ainsi l’enfer et je vois les riches cherchant partout, jusque dans les plus puantes cavernes et les recoins les moins accessibles de leur âme désespérée, quelque chose à donner. Mais ils seront épouvantés de ne trouver que du fumier, un fumier palpable mais sans cesse évanouissant, et qu’ils ne pourront même pas -étant immatériel et qualité toute pure-, avoir la ressource de vendre au poids. Mais une si épouvantable stérilité est nécessairement éternelle puisque dans leur vie, ils n’auront jamais cessé de ne vouloir pas donner.

2 Novembre 1907 :

Jour des Morts – A 6 heures réveillé par un cri horrible que n’avait proféré aucun vivant. Je voudrais que Dieu fit brûler mon cœur

( le lendemain, 3 novembre, Bloy consigne : « Lettre de faire part de la mort de Alfred Jarry, auteur de Ubu Roi, décédé à l’hôpital de la Charité à l’âge de 33 ans. Les obsèques auront lieu à Saint-Sulpice. Bien, mais comment est-il mort, et après quelle vie ? Je pense au cri affreux entendu hier, et qui m’a jeté en bas de mon lit.

2 Novembre 1912 :

On m'envoie une feuille bordelaise, Sports, où je lis ce titre : La Toussaint sportive ! Blasphème dans l'inconscience et la stupidité absolues

2 Novembre 1914 :

Brou vient me voir. Il a un terrible emploi chiennement retribué d'ailleurs à la mairie de son arrondissement, service des allocations, où il voit défiler du matin au soir les plus affreuses misères. On se réjouit comme on peut de la déconfiture désormais probable des Allemands.

2 Novembre 1915 :

Journée de lecture.

Le soir vers 6 heures, visite agréable de Henri Boutet qui me trouve en meilleur état et se réjouit d'apprendre que mon livre sera édité. Commencé aujourd'hui la lecture quotidienne de l'office des morts, ayant décidé de le lire tous les jours de ce mois.

2 Novembre 1916 :

Lettre de Termier m'envoyant une somme de la part d'un ami qui veut demeurer anonyme. Dès le commencement de leur mois, les morts semblent se déclarer en ma faveur.

A Termier : J'ai reçu avec émotion ce que les défunts m'ont envoyé par lui... Je suis depuis longtemps en commerce avec eux et, bien souvent, ils m'ont secouru...

Le 2 novembre 1917 : Léon Bloy n'a rien écrit, son journal s'interrompant à la date du 20 octobre 1917 sur ces mots : "Après-midi, mandat de 50 francs envoyé par Lamoureux. Jeanne lui répond."

Léon Bloy est mort le samedi 3 novembre 1917, à 6 heures 10 (du soir) très exactement aux dires de sa femme Jeanne. Selon sa propre expression parlant de son fils André, il avait l'air, écrit-elle "d'un Capitaine des Anges"...

15:34 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : jour des morts, littérature, léon bloy, alfred jarry |

jeudi, 29 octobre 2009

Un Goncourt pour Renard

Un prix Goncourt attribué le Jour des morts. Drôle d'idée honnêtement ! Signe que l'époque ne croit plus trop aux présages, bons ou mauvais. Car c'est bien le prochain 2 novembre, à 12h 45 pétantes, «afin de faciliter la couverture médiatique de l’événement, en permettant notamment au lauréat d’être présent chez Drouant avant le début des journaux radio et télévision de 13h. », qu'on apprendra le nom de l'heureux(se) élu(e). Un certain talent pour la communication et le marketting, les vioques de l' Académie, dites-moi !

Extrait (pour se mettre en forme), du Journal de Jules Renard, en date du 23 novembre 1909. Il est alors académicien depuis 2 ans, et mourra le mois de mai suivant :

« 23 novembre – Dîner Goncourt. Ils sont à table, Mirbeau près de Daudet, réconciliés, Descaves voudrait donner le prix à Léon Bloy. Hennique s’oppose à ce couronnement de l’insulteur; à Léautaud : Bourges déclare son livre infect.

On parle de la pourriture du monde. C’est peut-être la seule qualité de l’Académie Goncourt, d’être honnête.

Daudet raconte que, dans un salon, une dame avait un cordon qui passait sous sa jupe. On a tiré : c’était un ténia. Cette histoire affole Bourges.

Mirbeau dit :

- Les ouvriers, mon cher ? Je m’en suis servi cet été Ils sont stupides.

Daudet est tout fier de les mater en réunion publique.

- Renard me dit Rosny ainé, on vous imite beaucoup pour le Prix.

C’est la famille des renardeaux.

Crise. Souffle précipité, dégoût universel. La mort peut venir dans une heure dans dix ans. Dire que j’aime mieux dix ans !

Encore une fois j’ai perdu l’équilibre. Je touche le fond. Tout à coup, guérison si je travaillais.

La mort proche, on sent le poisson »

19:56 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jules renard, prix goncourt, littérature |

mercredi, 28 octobre 2009

Les formules du contribuable

On trouve sous la plume d’auteurs mineurs des réflexions de haute tenue ; comme ici, sous celle de Pétrus Sambardier (1), journaliste et écrivain à peu près complètement oublié qui nous offre là une belle leçon de mémoire politique :

« Une seule chose est restée certaine de ce qu’ont dit les journaux : c’est que tout le monde est imposé sur le revenu. Il n’est pas un Français qui ne jouisse pas d’un revenu. Si vous gagnez juste assez pour payer votre location, boire du vin aux grandes fêtes, et acheter un complet les années bissextiles, ce que vous gagnez est un revenu et est imposé comme tel. Au temps lointain où je lisais les affiches électorales je me souviens qu’on faisait des rassemblements autour de ces affiches pour lire en grosses lettres : Etablissement d’un impôt sur le revenu. Dans l’esprit de ceux qui composaient le rassemblement, il n’y avait pas de doute. Impôt sur le revenu cela voulait dire : impôt sur celui qui a de quoi. Nous trouvions cela très bien, et l’on nous aurait fort étonné si l’on nous avait dit : Le revenu, c’est la journée de l’ouvrier, l’heure de la femme de platte (2), le tronc du garçon de café, la bonne-main du déménageur. Le revenu, c’est le cachet du joueur d’ocarina la visite du docteur, la quête du lutteur à la vogue.

Tout ça il faut le déclarer, et pas moyen de frauder. »

(1) « Les formules du contribuable » - 3 avril 1920 in La Vie à Lyon,

(2) Les plattes étaient des bateaux-lavoirs sur le Rhône et la Saône

09:12 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : petrus sambardier, littérature, politique |

samedi, 24 octobre 2009

C'est une chanson pour femme blonde

A un mois d'un anniversaire douloureux, souvenir perso (ému) de la rue des Pyrénées, des Buttes Chaumont, de Monique Serf :

barbara - hop la

envoyé par bisonravi1987.

17:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : hop là, barbara, rue des pyrénées, franz |

vendredi, 16 octobre 2009

La leçon du XIXème au XXIème siècle

Ce billet fait suite à celui sur les grotesques videos d'hier. Joyeux, incorrigible et ringard, je laisse la finesse de la critique baudelairienne ainsi que le bucolisme présumé de Pierre Dupont parler d'eux-mêmes, en guise de pendant.

En 1846 ou 47 (je crois plutôt que c’est en 46), Pierre Dupont, dans une de nos longues flâneries (heureuses flâneries d’un temps où nous n’écrivions pas encore l’œil fixé sur une pendule, délices d’une jeunesse prodigue, ô mon cher Pierre, vous ne souvenez-vous ?), me parla d’un petit poème qu’il venait de composer et sur la valeur duquel son esprit était très indécis. Il me chanta, de cette voix si charmante qu’il possédait alors, le magnifique Chant des Ouvriers. Il était vraiment très incertain, ne sachant trop que penser de son œuvre : il ne m’en voudra pas de publier ce détail, assez comique d’ailleurs. Le fait est que c’était pour lui une veine nouvelle.

Si rhéteur qu’il faille être, si rhéteur que je sois et si fier que je sois de l’être, pourquoi rougirais-je d’avouer que je fus profondément ému ? Je sais que les ouvrages de Pierre Dupont ne sont pas d’un goût fini et parfait ; mais il a l’instinct, sinon le sentiment raisonné de la beauté parfaite. Ce chant était-il un de ces atomes volatiles qui flottent dans l’air et dont l’agglomération devient orage, tempête, événement ? Etait-ce un de ces symptômes précurseurs tels que les hommes clairvoyants les virent alors en assez grand nombre dans l’atmosphère intellectuelle de la France ? Je ne sais ; toujours est-il que peu de temps, très peu de temps après cet hymne retentissant s’adaptait admirablement à une révolution générale dans la politique. Il devenait, presque immédiatement, le cri de ralliement des classes déshéritées.

Le mouvement de cette révolution a emporté jour à jour l’esprit du poète. Tous les événements ont fait écho à ces vers. Mais je dois faire observer que si l’instrument de Pierre Dupont est d’une nature plus noble que celui de Béranger, ce n’est cependant pas un de ces clairons guerriers comme les nations en veulent entendre dans la minute qui précède les grandes batailles. Pierre Dupont est une âme tendre portée à l’utopie, et en cela même vraiment bucolique. Tout en lui tourne à l’amour et la guerre, comme il la conçoit n’est qu’une manière de préparer l’universelle réconciliation. »

Charles Baudelaire, « Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, Pierre Dupont », Critique Littéraire, 1858

15:24 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre dupont, critique littéraire, le chant des ouvriers, politique, baudelaire, littérature, révolution |

mercredi, 14 octobre 2009

14 octobre 1980

Mort de Louis Guilloux, un jour de pluie, à Saint-Brieuc.

"Quand venait le soir autrefois et que je regardais la ville, tout ce qui l’entourait restait plongé dans les ténèbres. La ville n’était qu’un ramassis de vieux toits et de clochers : le clocher pointu de Nazareth, celui de l’hôpital, le dôme de la gare, les deux tours carrés de l’église Saint-Michel sur l’une desquelles pendant plus de quatre ans, jour et nuit, une sentinelle allemande monta la garde. Certaines nuits sans lune étaient si noires que si nous devions sortir après le couvre-feu, il nous arrivait de nous perdre et de tâter les murs. Quel bonheur, quelle surprise quand les lumières se sont remises à briller ! Il y a maintenant trente ans et de plus en plus de lumières. Faut-il les croire ? Autrefois, j’entendais siffler les trains. Je voyais le train de Paris tout rutilant courir au fond de la nuit. Je ne le vois plus. Je ne l’entends plus siffler. Selon l’orientation des vents, j’entendais l’heure tinter au clocher de notre vieille cathédrale Saint-Etienne. Que s’est-il passé ?

Sur le plateau, là où s’édifie à présent la cité industrielle, on ne voyait que des champs et, parmi eux, un grand champ de colza. Je ne me lassais pas d’en regarder les moissons onduler au vent du soir. Le champ de colza, comme tout ce qui l’entourait, a disparu, à la place s’élèvent aujourd’hui de grands ensembles. Le soir, on dirait des blocs de cristal transpercés de lumière. La vieille ville est bien noire sous les orgueilleux lampions, toute consentie, toute résignée. Plus les lumières se multiplient autour d’elle plus elle se recroqueville, plus elle se cache, comme une vieille femme qui se ramasse sous un capuchon. A quoi rêve-t-elle, si elle rêve ? Et où sont passées la vieille rue des Champs-Gibet et la rue de la Clouterie ? La rue des Filotiers ? La rue des Tanneurs ? Rien ne dure. Nous avons encore notre rue aux Toiles et notre rue Charbonnerie qui fut la rue es Charbonniers, notre rue de la Mare-au-Coq et la rue de la Fontaine Sucrée – mais pour combien de temps encore ? Ce qui reste de la vieille ville est comme un tison qui s’éteint, au bout de quinze cents ans !(…)

Le soir en regardant les lumières de la ville, je me souviens d’avoir ouï dire que, du temps de mes grand-père, les rues n’étaient éclairées que par des lampes à huile, et encore ne les allumait-on pas les soirs de lune – mais sont arrivés les becs de gaz, et je me souviens fort bien de l’allumeur de réverbères, avec sa grande perche sur l’épaule, et la poire qu’il pressait pour faire la flamme, et après le gaz, la fée électricité et les grandes lumières partout que c’en est une féerie. Oui mais sommes-nous mieux qu’avant ? Vend-on encore les pauvres gens ?"

Louis Guilloux, L’herbe d’oubli, 1984

Les articles à propos de Louis Guilloux consultables au fil de ce blog :

- A propos de l'émission Apostrophes que B.Pivot lui a consacré :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/13/louis-guilloux-franc-tireur.html

- Une lecture du Pain des Rêves :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/18/louis-guilloux-et-la-chronique.html

- Une lecture du Sang Noir :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/17/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-3.html

-Une lecture de La Confrontation :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/15/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-22.html

- Louis Guilloux et l'esprit de fable:

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/14/louis-guilloux-l-esprit-de-fable.html

- D'une guerre l'autre

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/23/louis-guil...

06:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, louis guilloux, saint-brieuc, l'herbe d'oubli, romans |

dimanche, 04 octobre 2009

Rabelais et l'Hôtel-Dieu

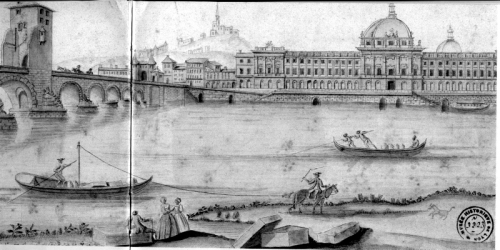

« Les après midi se mouraient; je m'ennuyais de la somnolence des soirées mais je revivais le matin : il me plaisait d'aller parmi la brume froide de Lyon, d'entrevoir les fleuves, verts et surtout de franchir le porche, de longer les arcades de cet Hôtel-Dieu, hanté par l'ombre de maître Rabelais. Un mot dans mon esprit, unique : La Médecine anéantissait tout autre. »

Jean Reverzy : « Histoire de cet hiver », Le mal du Soir, juin 1986

Le premier geste médical qui intéresse Lyon fut la fondation par Childebert (qui régna sur Lyon de 538 à 588) et par sa femme Ultrogothe d’un modeste refuge destiné à recevoir les voyageurs indigents et à soigner les malades : l’hôpital Notre Dame de Pitié du Pont du Rhône. On date l’événement de 542. A dix ans près, mille ans, avant que le bachelier en médecine François Rabelais n’y soit nommé, le 1er novembre 1532, pour une rétribution de quarante livres par an, et n’y rencontre Sébastien Gryphe, Etienne Dolet, François Juste, Claude Nourry, et autres imprimeurs sans lesquels son œuvre n’aurait pas eu le visage qu’elle a pris.

Le poste de médecin venait d'être créé en 1528 (un certain Hector de la Tremoille en avait été le premier titulaire). C'était un poste de premier plan, puisque le médecin exerçait son autorité sur le chirurgien, l'apothicaire et tout le personnel soignant. Rabelais (qui logeait rue Dubois, non loin de Saint-Nizier) on peut donc ainsi se l’imaginer, parcourant chaque matin entre cinq et six heures le vaste édifice de 60 mètres de long et 24 de large où s’entassaient les malades. Le recteur-échevin marche devant lui, et derrière le chirurgien barbier et l’apothicaire, Simon de Beaulieu. D’un côté sont les hommes, et de l’autre sont les femmes, séparés par le milieu avec de grands piliers et treillis. Il y a six rangs de couches d’un bout à l’autre. Et au centre, une grande cheminée pour chauffer lorsqu'il fait froid. Et tout au bout, une chapelle que tous les malades peuvent voir de leur couche, où le prêtre dit la messe chaque jour. Dans une autre salle deux autres rangs de lits reçoivent les femmes enceintes jusqu’à ce qu’elles aient accouché, et il y a des berceaux pour les enfants abandonnés, allaités par des nourrices. En tout, 74 lits contenant 180 malades, soit trois malades par lits (2).

Rabelais examine chacun et prescrit les drogues qu’il juge nécessaire, thériaque, sirop, pilule ou électuaire. S’il estime utile saignée, amputation, ou quelconque opération, il donne ses ordres au chirurgien barbier, qui les exécutera dans la journée.

Nous savons par Etienne Dolet (lequel passa au bûcher en 1546) que Rabelais effectua un jour une dissection publique qui fit date, celle du cadavre d’un pendu. (3) Une dissection de corps humain n'avait plus rien, à cette date, d'exceptionnel. En la relatant en vers et en latin, Dolet voulait saluer la science de son ami. C'était alors des barbiers qui découpaient, selon les recommandations du médecin; il est donc probable que Rabelais n'ait pas pratiqué l'opération, se révervant les commentaires et l'interprétation.. La pièce de vers porte le titre entier de "Epitaphe pour quelqu'un qui, pendu haut et court, fut ensuite à Lyon l'objet d'une dissection publique, François Rabelais, très savant médecin, faisant la leçon d'anatomie"

Le départ précipité de Rabelais au début de l'année 1534 a donné lieu à de nombreuses légendes. Il quitta en effet son poste sans en avertir les recteurs, ne se sentant sans doute plus en sécurité en cette ville, "sedes studiorim meorum", le siège de mes études, écrivit-il, tandis que la Sorbonne commençait à le traquer.

C’est sous ses ordres que l’Hôtel-Dieu se dota, en 1534, peu avant son départ, d’une boulangerie qui n’utilisait que du froment, lequel « composera seul le pain du pauvre ».

(1) A Lyon, maître Alcofribas Nasier publia son Pantagruel, chez Claude Nourry, ainsi que la Pantagruèline Prognostication. Puis son Gargantua, chez François Juste. En même temps que l’édition remaniée de Gargantua & Pantagruel, paraissent en 1542 à Lyon les Stratagèmes c'est-à-dire Prouesses & ruses de guerre du pieux & très célèbre chevalier de Langey dans la tierce guerre Césariane. L’ouvrage, écrit en latin et traduit par Cl. Massiau, est aujourd’hui perdu. En 1547, enfin, Rabelais remet au libraire lyonnais Pierre de Tours le manuscrit de onze chapitres du Quart Livre. Ces onze premiers chapitres paraissent en 1548, quatre ans avant la totalité du Quart Livre que Rabelais achève en 1550, de retour à Saint-Maur-des-Fossés, et qui sera censuré par les théologiens le 1er mars 1552.

(2) Sources : La Police de l’Aumône, 1539, chez Sébastien Gryphe

(3) Etienne Dolet - Carminum Libri Quatuor, imprimé par Gypehe et édité par l'auteur

__________________________________________________________________________

On hésite à citer un texte de Rabelais plutôt qu’un autre, tant de l’abbaye de Thélème aux moutons de Panurge, des paroles gelées à l’os à moelle, de la méthode pour se torcher le cul au mot de la dive bouteille, ils sont nombreux et fameux. Voici cependant un extrait du chapitre 32 du Pantagruel relatant comment, après la victoire sur les Dipsodes, le géant Pantagruel qui protégeait son armée au moyen de sa langue, a permis involontairement à l’auteur qui se cache sous le pseudonyme anagrammatique d’Alcofribas Nasier de visiter plaisamment l’intérieur de son personnage :

19:47 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hôtel dieu, françois rabelais, littérature, claude nourry, sébastien gryphe |

vendredi, 25 septembre 2009

Louis Guilloux : d'une guerre l'autre

Nous saluons l'un des événements majeurs de cette rentrée littéraire, la parution dans la collection In quarto de Gallimard (et ce à quelques semaines de l'anniversaire de sa mort) de plusieurs récits de Louis Guilloux. Le volume en question, préfacé par Philippe Roger, comprend la Maison du peuple & Compagnons, Labyrinthe, qu'on ne trouvait jusqu'alors que dans les "Cahiers rouges" de Grasset, ainsi que Douze balles en breloques, OK Joe, Le sang Noir et L'herbe d'oubli (publiés par la Blanche et pour seulement quelques titres en folio). Les préfaces de Camus (La maison du peuple) et Malraux (Le sang noir) complètent le volume.

On pourra s'étonner du ridicule du titre (D'une guerre l'autre), calqué sur l'expression célinienne, devenue une véritable tarte à la crême et le trait d'un snobisme autant salonnard que pseudo-universitaire fort irritant, titre que Louis Guilloux, j'en suis certain, aurait détesté. Il n'empêche. Pour ceux qui connaissent et apprécient l'oeuvre de Louis Guilloux comme pour ceux qui, à travers cette ré-édition partielle (pourquoi n'y figure pas Le Pain des Rêves ? ) la découvriront, c'est une excellente initiative. L'occasion également de rappeler les articles consultables sur ce blogue à propos de l'oeuvre, majeure, de Louis Guilloux

Les articles à propos de Louis Guilloux consultables au fil de ce blog :

- A propos de l'émission Apostrophes que B.Pivot lui a consacré :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/13/louis-guilloux-franc-tireur.html

- Une lecture du Pain des Rêves :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/18/louis-guilloux-et-la-chronique.html

- Une lecture du Sang Noir :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/17/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-3.html

-Une lecture de La Confrontation :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/15/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-22.html

- Louis Guilloux et l'esprit de fable:

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/14/louis-guilloux-l-esprit-de-fable.html

10:45 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : louis guilloux, d'une guerre l'autre, philippe roger, littérature, gallimard quarto, saint-brieuc, solko |

jeudi, 24 septembre 2009

A cheval & en latin

Le 9 juin 1508, Erasme rédige une lettre à son vieux pote Thomas More, pour lui signifier qu’il vient d’écrire, à cheval et en latin un texte à propos « des études qui leur sont communes », J’eus, dit-il, l’idée de «composer par jeu un éloge de la Folie ». L’idée, plus vaillante et originale encore, fut de confier son propre éloge à Folie elle-même. Ce que souligne l’incipit en majuscules : C’EST LA FOLIE QUI PARLE.

Folie qui se déclare, dès le chapitre VII, fille de Plutus, « géniteur unique des hommes et des dieux, n’en déplaise à Homère et à Hésiode » et de la nymphe Hébé (la Jeunesse), entre ainsi dans le Panthéon des Humanistes. A partir de 1511, son éloge connait notamment plusieurs éditions à Lyon chez Sébastien Gryphe. Quelques années plus tard (1555), Jean de Tournes publie le Débat de Folie & d'Amour d'une lectrice attentive d'Erasme, Louise Labé.

Il s’agit d’un ouvrage d'imitation néo-platonicien, conte mythologique plaisant traitant sous la forme d’un procès entre Amour et Folie (dont les avocats respectifs sont Apollon et Mercure) des aspects conflictuels de la passion et du désir. Le conte met par ailleurs en scène de façon allégorique et fort originale la sociabilité lyonnaise de l'époque.

Avec cette imitation, voici donc désormais Folie admise au banquet des dieux. Et l'on connait le jugement de Jupiter, suite au différend que la dame a eu avec Amour : « Et guidera Folie l'aveugle Amour, et le conduira par tout ou bon lui semblera ». Jugement ambigu puisque la référence du pronom lui (Amour ou Folie ?) demeure floue : d’elle ou de lui, quel est celui qui devra conduire l’autre ?

Cet Eloge de la Folie aura donc été l’un des plus gros succès de librairie, l’une des meilleures « ventes » du XVIème siècle, l’une des fatrasies les plus appréciées et les plus imitées du lectorat de l'époque. Bref : ce qu'on nomme à présent best-seller.

C’est l’un des petits privilèges de ce métier curieux que j’exerce d’être, par la nécessité de « préparer des cours » conduit régulièrement à la (re)lecture des ouvrages du passé.

Ainsi, tandis que les « critiques littéraires » doivent se farcir les stars de la rentrée éditoriale, les Beigbeder, NDiaye, Chalandon, Toussaint ou Mauvignier, c’est en compagnie de Rabelais, Marguerite de Navarre, More, Montaigne et Erasme que je fais ma rentrée automnale. A cheval, le plus souvent, je dois le dire, tant ces (re)lectures tiennent plus du papillonnage que de l’immersion absolue. Et en latin, tant on ne cesse de s’étonner à quel point les grands textes littéraires sont, pour le lectorat contemporain – et pas seulement les adolescents il faut en convenir – devenus lettres mortes.

A cheval. Et en latin : L’attelage n’est certes plus trop au goût du jour ; c’est tant mieux. Me demande bien de quel œil sarcastique et distant Erasme et sa redoutable Folie observeraient la rentrée si communément marchande qui amène chez les libraires des piles d’ouvrages déjà programmés pour finir leur vie en cartons de pizzas. L’une des vertus de cette satire étant de nous faire aimer ce qu’elle tourne en dérision, à savoir la folie des hommes, nul doute qu’en son plat farci, chacun en son assiette trouverait à déguster pour son compte.

A propos de tous les écrivains Folie ne déclare-t-elle pas, au chapitre L de son propre éloge : « Tous me doivent énormément, surtout ceux qui griffonnent sur le papier de pures balivernes. » ? Goncourt, Renaudot, Femina… à l’heure des premières sélections, et tandis qu'on ne sait quel éditeur et quel auteur emporteront cette année le pactole, saluons une fois encore, et indiscutablement, Folie notre mère à toutes et à tous, qui règne sans partage sur la grande foire d’empoigne et le grand marché aux vanités :

« Voyez-les plastronner sous les éloges, et montrés du doigt par la foule : Le voilà, cet homme fameux ! Les libraires les exposent en belle place ; au titre de leurs ouvrages se lisent trois noms, le plus souvent étrangers ou cabalistiques. (…) Le fin du fin est de s’accabler d’éloges réciproques en épitres et pièces de vers. C’est la glorification du fou par le fou, de l’ignorant par l’ignorant. Celui qui vous dit supérieur à Cicéron, vous le déclarez plus savant que Platon. On se cherche parfois un adversaire pour grandir sa réputation par une bataille. Deux parties contraires se forgent dans le public ; les deux chefs combattent à merveille, sont tous deux vainqueurs et célèbrent leur victoire. Les sages se moquent à bon droit de cette extrême folie. Je ne la nie pas. Mais en attendant, j’ai fait des heureux qui ne changeraient pas leur triomphe pour ceux des Scipions. »

Erasme, Eloge de la Folie (L)

06:28 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jean de tournes, louise labé, sébastien gryphe, érasme, littérature, écriture |