jeudi, 03 novembre 2011

Jenni et l'art français du roman

Comme il y eut un art français de la guerre, il y eut un art français du roman. C’était au temps où télévisions, ordinateurs et radios n’occupaient pas toute la place, le temps des grandes fresques héroïques, chroniques historiques et romans à thèses des années trente. C’est vers cet art que le pavé de plus de six cents pages d’Alexis Jenni tente, avec autant de bonheur que de malheur, de revenir.

Bonheur, parce qu’une telle entreprise rompt de façon radicale avec l’autofiction narcissique et les récits convenus du moi je de la culture du narcissisme, tels que les définit Christopher Lasch dans un chapitre désormais fameux sur le déclin du sens historique : «Vivre dans l’instant est la passion dominante –vivre pour soi-même et non pas pour ses ancêtres ou la postérité. Nous sommes en train de perdre le sens de la continuité historique, le sens d’appartenir à une succession de générations qui, nées dans le passé, s’étendent vers le futur » (1)

En recherchant le fil de cette continuité historique éclipsée qui conduisit le pays d’une guerre à l’autre, des monuments de 14 aux tortures d’Algérie, L’Art français de la guerre veut réfléchir, construire « un miroir » (p 583) dans lequel scruter notre façon de vivre ensemble en République. Mais chercher à saisir à travers le prisme d’un seul personnage (Victorien Salagnon) la complexité d’une cinquantaine d’années d’histoire, privilégier à ce point le regard d’un seul, n’est-ce pas prendre le risque d’en faire un donneur de leçons et d'aboutir à une extrême simplification du propos ? Prendre le parti d’une narration somme toute chronologique qui s’étale sur treize chapitres (6 de romans, 7 de commentaires), n’est-ce pas céder plus à la démonstration qu’à la dramatisation ? In fine, cette volonté de revenir à un discours qui serait collectif s’enlise trop souvent dans la répétition et le lieu commun pour réellement captiver son lecteur.

L’Art français de la guerre s’écrit à la croisée de deux personnages, le premier devenant l’héritier, (pour ne pas dire le fils spirituel) du second : deux existences, celle du narrateur à partir de 1991, celle de son héros principal à partir de 1943 s’y récitent, toutes deux façonnées par les morsures successives de l’Histoire :

La crise pour le premier qui, malgré son appartenance à cette « classe moyenne éduquée, volontairement aveugle aux différences » (p 245), occupée à pousser son charriot le samedi à l’hypermarché « dans une foule d’autres couples joliment vêtus »(p 115), ne parvient plus à assurer, au sens traditionnel du terme, une quelconque stabilité psychologique à son existence dans le chaos postmoderne. La crise l’a plongé de dérive en dérive dans « un état social désagrégé » (p 490) : « Quand l’homme perd son travail et n’en retrouve pas, on lui prend sa maison et sa femme le quitte » (p 111) ; aussi devient-il, ce narrateur, une sorte d’épave d’Epinal occupée à hanter les bistrots et tout juste bonne à écrire des romans : « J’exerçais mon parasitisme avec un bonnet sur la tête » (p 31) « quand j’émergeais de mes siestes éthyliques, je lisais des livres, je voyais des films » (p 36) « La dégradation sociale mène à la solitude » (p 491)…

La guerre pour le second qui, de la Résistance aux guerres coloniales, a forgé son destin de paria militaire et de peintre du dimanche : « Les gens sont leur environnement », écrit Jenni p 217. C’est un retour, au sens le plus romantique du terme, au personnage historique : celui dont le physique, la psychologie, la cohérence narrative dépendent entièrement du moment du pays dans lequel il est inscrits, et dans lequel se joue le destin national : l’Occupation Allemande, les guerres d’Indochine puis d’Algérie, la 1ère République de Gauche et « son Leviathan doux, embarrassé par sa taille et son âge » (p 111 et 194), l’hexagone d’aujourd’hui et son communautarisme libéral : « Nous mourons à petits feux de ne plus vouloir vivre ensemble » (p 483).

La deuxième caractéristique de ce que Gaétan Picon appelait « le roman traditionnel » (2), et dont Jenni cherche à réactiver la formule, c’est le déploiement de grands thèmes humanistes.

Le principal, c’est évidemment la guerre. Il surgit habilement du désœuvrement du narrateur, lequel rencontre dans un bar de la banlieue de l’Est lyonnais « un homme au journal qui occupe toute la place, un ancien d’Indochine. Et là-bas, il en a fait, des trucs… » (p 33). A la faveur d’un dimanche au marché aux Artistes des bords de Saône, tous deux se découvrent un point commun : l’un narre, l’autre peint. Un deal s’opère, une sorte d’échange : le plus vieux apprendra à peindre au plus jeune qui remettra en forme le récit de ses exploits guerriers d’un autre siècle (« je suis le narrateur, il faut bien que je narre »-p 51).

C’est ainsi que la matière du roman parvient jusqu’au lecteur comme une pièce oubliée, une chambre obscure (p 46) : ce seront ces guerres qui se succédèrent durant vingt ans, et « chacune épongeant la précédente, les assassins de chacune disparaissant dans la suivante » (p 471) ont fractionné pays ; ce sera la lente décomposition de la tradition militaire de l’armée française, saisie à travers le regard d’un soldat quelque peu excentrique (excentrée) puisqu’également peintre. Ce sera la « pourriture coloniale » qui « nous infecte, nous ronge, revient à la surface » (p 191)

De page en page et malgré le final assez lourdement allégorique du roman (Faites l’amour, pas la guerre), Jenni confirme le fait que la guerre, comme le souligna astucieusement La Bruyère, « a pour elle l’Antiquité ». D’une part parce qu’elle parait conforme à la nature humaine, car si « l’art de la guerre ne change pas » (p 255), c’est que l’obéissance est une vertu naturelle de l’humanité : « En suivant les principes de l’art de la guerre, je peux faire manœuvrer tout le monde comme à la guerre » (p 63). « Tu sais pourquoi la guerre est éternelle ? Parce qu’elle est la forme la plus simple de la réalité. Tout le monde veut la guerre, pour simplifier » (p 322).

Il arrive heureusement que la guerre croise des causes justes, en l’occurrence les grands mythes, eux aussi éternels, de la Résistance ou de la Libération. C’est par ces causes ambigües qu’on entre dans la guerre. C’est alors pour ne plus en sortir : « Vous faites la guerre. Je fais la guerre. Peut-on faire autre chose quand on a appris ça ? (p 427). Cependant, «la guerre change » (p 504) : Il arrive que d’une guerre à l’autre, le héros du Bien (la Résistance contre les Allemands) se métamorphose en un héros du Mal (la torture sur les Algériens) « Pour se battre, on sait faire. Pour ce qui est du pourquoi, j’espère qu’à Paris, ils savent » (p 431). « Ordre et contrordre, marche et contremarche, c’est la routine militaire » (571). C’est alors que la sécheresse de son art apparaît comme un crime.

Demeure malgré tout le risque du mensonge intrinsèque à tout récit de guerre, puisque pour parler d’elle, on ne dispose que de survivants triés par le hasard : «Survivre, c’est prendre la bonne décision, un peu au hasard, et cela demande d’être tendu comme une corde. Sans cette tension, le hasard est moins favorable. » (p 421) Or « les survivants d’une fuite peuvent être décorés comme des vainqueurs » (p 427) : ainsi, la guerre appartient au domaine de l’histoire souvent contrefaite, pas à celui de la vérité. Et le récit de guerre n’est qu’une feinte : « On croit à les entendre que l’on peut s’en sortir, qu’une providence vous protège et qu’on voit la mort du dehors s’abattre sur les autres. On en arrive à croire que mourir est un accident rare » (p 455). « Je suis las de cette immortalité, confie le héros fatigué. Je commence à trouver cette solitude pesante. » (p 456)

De ce premier thème en découle un deuxième qui touche l’actualité : l’identité française dans la France postcoloniale (« Le corps social tremble de mauvaise fièvre » – p 172 ; « La situation en France est tendue » - p 173). Dans « le chaudron urbain qui mijote » (p 606) l’identité des hommes a beau ne pas se dire, mais se croire, se faire, voire se regretter (p 616), en digne héritier de De Gaulle, Janni ne cesse d’affirmer qu’elle se définit par la langue qu’ils parlent : « La langue nous comprend, et c’est elle qui dit ce que nous sommes ». « La seule langue qui vaille est celle que l’on comprend avant de réfléchir » (p 37), voilà pourquoi « La France est l’espace de la pratique du français » (155 « La France est l’usage du français » (197), « la langue de l’Empire des idées », c’est pourquoi « la France est la terre d’accueil de tous les inexistants » (p 228).

S'ensuit une interrogation récurrente sur l’usage et la signification du pronom nous pour définir celui qui est français et celui qui ne l’est pas : « nous est performatif, nous à sa seule prononciation crée un groupe » (p 36) : Mais « personne n’est d’accord sur ce que nous veut dire » (p 277 ) et « l’on peut jouer des pronoms sans jamais rien préciser » (p 194) « Nous se définit par eux ; sans eux nous ne sommes pas. Eux se constituent grâce à nous ; sans nous, ils ne seraient pas » (p 567) Mais jouant de quel groupe, jouant de quelle ressemblance, c’est-à-dire de quelle race ?

D’où également cette insistance à voir en De Gaulle essentiellement un bâtisseur de fiction, un Romancier à l’image du César antique dont le jeune héros traduisait des passages sous l’Occupation (« César par le verbe créait la fiction d’une Gaule qu’il définissait et conquérait d’une même phrase, du même geste. César mentait comme mentent les historiens, décrivant par choix la réalité qui leur semble la meilleure » (p 59. De façon comparable, De Gaulle, « écrivain militaire » (p 556) exista avant tout par la langue et par le verbe : « Qui, sinon De Gaulle, peut dire sans rire qu’il pense à la France ? De Gaulle est le plus grand menteur de tous les temps, mais menteur il l’était comme mentent les romanciers. Il construisit par la force de son verbe, pièce à pièce, tout ce dont nous avions besoin pour habiter le XXè siècle (…) La France est le culte du livre Nous vécûmes entre les pages des Mémoires du Général, dans un décor de papier qu’il écrivit de sa main ». (p 161) « De Gaulle satisfait à lui tout seul notre goût de l’héroïsme » (p 481). « Il avait du souffle, le grand général sans soldats qui manœuvrait les mots, il avait le souffle romanesque » (p 556). Fonder l'ordre national, c'est donc fonder le verbe. Résister, donc c'est maîtriser le discours. L'art français de la guerre rejoindrait-il, ici, l'art français du roman ? Au risque de l'Histoire ? «Nous nous sommes mis hors l’Histoire en suivant les sages préceptes du Romancier. » (p 617)

Le dernier des grands thèmes abordés serait la représentation du Réel, qui ne s’envisage et ne se considère ici que sur le mode du figuratif. Narrer, peindre : « Il y a plein de débuts dans une mémoire (…) Vous pouvez vous faire naître quand vous voulez. On naît à tout âge dans les livres », assure le narrateur (p 51), et le peintre : «Tout peut faire sujet. Les Chinois peignent depuis des siècles les mêmes rochers qui n’existent pas, la même eau qui tombe sans être de l’eau, les quatre mêmes plantes qui ne sont que des signes ; la vie de la peinture est non pas le sujet mais la trace de ce que vit le pinceau ».(p 406). Comme l’écriture est l’art de la formule, le dessin serait donc cet art du trait devant la réalité, un art simplificateur mais susceptible de rendre les événements supportables : « les gestes du pinceau lui suffisaient à réduire la pesanteur, à se libérer de la douleur et à flotter », écrit le narrateur de Salagnon (p432). Pour y exceller vraiment, escompter d'y trouver un véritable soulagement, il y faut beaucoup d’indifférence : C’est pourquoi le peintre idéal serait la neige, qui « sait sans rien savoir suivre le fil à la perfection, elle souligne sans trahir l’élan de sa courbe, elle montre ce fil mieux qu’il ne peut se montrer lui-même. » (p 318). « Je suis jaloux de la neige », risque Salagnon : « Je suis incapable de faire en le voulant ce que la neige réalise par son indifférence ».

La dernière caractéristique de cette forme de roman, c’est sa dimension intellectuelle Dans le contexte des années trente, lesquelles furent précisément des années d’entre-deux-guerres, de grands romans idéologiques inventèrent ainsi une parole militante moderne traversée par de vrais combats politiques ; je pense aux romans de Malraux, d’Aragon ou de Louis Guilloux : « Le roman, note Gaétan Picon, devient le moyen que l’écrivain choisit pour exprimer sa vision des choses, sa vérité intérieure, les mythes qui l’exaltent : l’équivalent de la confession, de l’essai, du traité de morale, du poème » (3) C’est par là que le roman de Jenni révèle avec le plus de cruauté le vide de l’époque. Lui-même l’affirme : « les événements posent une question infinie à laquelle raconter ne répond pas » (p 51). Or quelle idée forte, quel engagement, quelle réflexion politique émergent de la profusion et de l’enchainement des tableaux ? « Rien dans la République ne peut justifier que vivent sur le même sol des citoyens et des sujets » (p 568). La perplexité nous gagne. Est-ce finalement pour aboutir à une si pauvre exégèse qu’un si long texte fut écrit ? Entre la complexité narrative et la simplicité du propos, quand le combat militant se résume à du politiquement correct, et la parole poétique à du lieu commun, un tel fossé se creuse entre la réalité évoquée et le simple vœu pieux prononcé…

Avec son parti-pris d'une narration sagement ordonnée, d'un propos normé, cet ouvrage à la fois intéressant mais si peu innovant révèle bien le mal dont souffre notre époque dans le consensus de la société du spectacle. Parce qu'il n'embrasse au fond qu'une réalité passée, le souffle idéologique ne peut que s'échouer dans le discours didactique des manuels d’histoire, et la fresque lyrique s’affadir dans le documentaire culturel du type d’Arte. Cela vaut bien un Goncourt, me direz-vous.

1 – Christopher Lasch – La Culture du narcissisme, Climats – 2000, p 31

2 et 3 – Gaétan Picon – Panorama de la nouvelle littérature française, Tel, Gall n° 138 –p 53

05:39 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : prix goncourt, alexis jenni, l'art français de la guerre, gallimard, littérature |

dimanche, 30 octobre 2011

Repas de morts

Sur la table littéraire de « cette vieille chienne d’Europe », dans sa chambre « à deux pas du Père-Lachaise », un homme « soulève le couvercle » puis, lentement, mot par mot, en langue française, déguste ses morts. Mère, grand-mère, père, tante, soldats, tous. Ce repas, qui est autant un prétexte à la réminiscence qu’une occasion de se repaître sera sans aucun doute l'une des plus heureuses surprises de cette rentrée.

Repas de morts, le premier roman écrit en français par Dimitri Bortnikov, se déplie à partir d’un centre ambitieux, au cœur-même de l’intelligence de son narrateur, dont ne s’évade que très rarement la conscience de la mort. En quatre parties, le lecteur chausse donc l’esprit finement torturé de Dim, l’immigré déclassé venu des steppes, là où s’ennuya si douloureusement durant des siècles l’âme russe.

L’histoire en arrière-plan, tout d’abord. La lointaine, celle de ces yakoutes « christianisés par force » (p64), de ces cosaques de Pougatchev, maté par Souvorov et Catherine II : « Il sera traquenardé Pougatchev. Dans la steppe – attrapé ». Quand on est trahi – elle est petite la grande steppe… Amené dans une cage auprès de Catherine II, il sera silencieux. Ce sera long… Ils lui couperont les oreilles. Puis les bras. Puis – les jambes. Les yeux dans les yeux ils étaient, comme disent les témoins. Elle n’a pas quitté ses yeux jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Il mourra silencieux, cosaque. » (p35). Celle d’Octobre, ensuite, qui l’a, dit-il non sans humour, « laissé dans le rouge» : « Je suis dans le rouge. C’est énervant… Je suis dans la misère. Comme toujours, je cherche un cinquième coin. Quand je pense à mon arrière-grand-mère paternelle … Eudoxie…. Elle avait des domestiques ! Elle se mélangeait pas au peuple… Pas du tout et puis la Révolution ! L’Octobre les a tous touillés : » (p 63)

La sienne ensuite, l’expédition à Tiksi, sur la mer Laptev, « le Styx glacé », la solitude parmi les soldats : « C’est là-bas, au pôle Nord que j’ai commencé à gribouiller… Après tout ça… On a tous vu la mort danser dans la neige… Elle nous invitait un par un. Un après l’autre, voilà encore un, puis encore un autre…Les gars tombaient… S’allongeaient… Tout ça… Si irréel. Je notais leur prénom, simplement les prénoms et puis comment on les avait retrouvés. La mort, j’ai tenu son carnet de bal. » (p111) Et puis Paris, enfin la solitude à nouveau après la séparation d’avec sa femme et son fils, la solitude parmi les citadins : « Droit à rien, je demande rien à personne. Du tout. J’essaie d’exister moins qu’un chat errant (...) Qui je suis, personne. Mais c’est comme ça… En aparté ». (126)

Si un fil conducteur parvient à coudre ces tableaux entre eux, c’est bien toujours la conscience de la mort de celui qui les raconte, et qui sourd de chacun d’entre eux sans qu’on sache si ça fait du mal ou du bien. Elle est si présente dans le cours de son existence que tenter de la fuir, de lui échapper, demeurerait grotesque, et suicidaire. Une telle occasion ne se présente que par instants, fugaces : « J’ai commencé à oublier mes morts. Visage par visage. Malheur par malheur. D’une agonie à l’autre, je les ai tous oubliés. » (p 78). L’amour, alors. Quelques instants de bonheur, de transe. Mais en matière de lucidité, de réalité, le sexe n’arrive jamais à la hauteur de la mort. Le sexe ne nourrit l’être qu’occasionnellement, et ne donne jamais matière à naître : « On était nés on était vivants et – on voulait naître et naître. Là sous le ciel les jambes écartées, gueulant les oreilles bouchées de plaisir – s’oublier et naître. » (p 101)

Mais le sexe n’est pas suffisamment constant pour fonder à soi seul l’objet d’une quête. Tandis que la mort : «Toute la vie on cherche... Quelqu'un. Qui nous vivra après. Qui après notre mort recueillera notre âme. Quelqu'un devant qui t'as pas honte de crever. Quelqu'un à qui tu feras confiance quand il te murmurera - t'es mort. » (p 179) La mort, c'est le point fixe autour duquel s'organise le chaos des réminiscences, le fil conducteur de toute une existence.

Repas de morts est un récit ambitieux, exigeant, ardu, qui possède une véritable gueule sur le plan stylistique J’ai souvent pensé à Céline, le Destouches dernière façon, celui qui d’une exclamation à une autre mêlait les voix de ses hôtes en un même ça, tout en cherchant à coller au plus près d’une parole que le lecteur entendrait, battant une cadence qui s’évaporerait dans ses fameux points de suspension :

Faucon ! O mon fauconnet… Piou… Piou ! Tu m’appelles. Petit oiseau du midi. Mon fauconnet aveuglé… Piou piou il me crie. Sauve-toi ! Cache-toi vite ! Pars dans l’ombre ! Mais il n’y en a pas ! T’es perdu… Perdu… (p 33)

La mort, père… Quel chagrin… Ton fils n’aura pas d’argent pour t’enterrer… Ils murmurent tes copains… Susurrent « Ça roule pas tu vois… Ça coule pas du tout. Ton fils. On le connait bien. Mais pourquoi ? Ah ? Pourquoi… Qu’est-ce qui se passe ? Vit en France lui… Ecrit lui. Des livres ! Et son père ! Meurt seul… Ça colle pas du tout. (p 37)

Par ailleurs, est-ce le statut de solitaire et d’exilé dont jouit à Paris son auteur ? Difficile de ne pas évoquer aussi Beckett, honorant lui aussi de sa vive peine un français langue étrangère, nous invitant sur ses pas à revisiter notre syntaxe.

Comme la lecture de Molloy ou de Malone meurt, la lecture du repas des Morts est une sorte d’épreuve – au sens noble, s’entend. Bortnikov lui aussi parle au présent mythologique. De Beckett, il reprend un certain nombre de thèmes. La solitude, d’abord : «Si t’es pauvre, il faut apprendre les petites choses. Un pauvre doit être léger. Léger… Se contenter de très peu. Il faut être seul. » (p 144).

Une certaine infirmité à être, également. Pour ne pas dire une volonté de ne pas être : « Je me traîne. Suis devenu un pauvre kéké. Je me dis bientôt tu vas partir d’ici. Mais rien n’est bientôt. » (p 161). Comme chez Beckett, une façon de laisser entendre certaines courbes d’un français découvert sur le tard, un français culturel, un soliloque mythologique : « Là je suis seul. Là sur ce pont qui est si léger de tous nos sourires. Seul moi, fils. Lourd moi. Il peut d’effondrer ce pont. Que le soleil parte lui aussi. Que tout parte, Ourson ! Tout ! Pas de force pour sortir les mains des poches. Sauter de ce pont, oui, comme ça, les mains dans les poches. Peut-être tout, toute la vie, ma vie… n’être que la route vers ce pont. Vers ce saut et là tout sera accompli ? Là tout sera fini. Fini pour de bon, fils ? » (p 168)

« Ma vie, ma vie, tantôt j’en parle comme d’une chose finie, tantôt comme d’une plaisanterie qui dure encore, et j’ai tort, car elle est finie et elle dure encore, mais par quel temps du verbe exprimer cela ? » se demandait le Molloy de Beckett. « Mon présent n’a plus de survivants », dit Bortnikov, comme si l’absurde avait cessé d’être une expérience individuelle et littéraire, une expérience construite, avait cessé d’être aussi contraignant et abstrait pour adopter les contours du destin de tous, devenir le lot d’un quotidien qui serait lui-même devenu évident : « Ils sont tous morts, les hommes, les femmes de mon enfance. Les chiens aussi. Tous, mon sang. Tous. » (p. 171). Et de conclure, in fine : « Personne ne peut me sauver. Tous ceux que j’aimais devenu nœud coulant pour moi » (182)

« Ma vie, ma vie, tantôt j’en parle comme d’une chose finie, tantôt comme d’une plaisanterie qui dure encore, et j’ai tort, car elle est finie et elle dure encore, mais par quel temps du verbe exprimer cela ? » se demandait le Molloy de Beckett. « Mon présent n’a plus de survivants », dit Bortnikov, comme si l’absurde avait cessé d’être une expérience individuelle et littéraire, une expérience construite, avait cessé d’être aussi contraignant et abstrait pour adopter les contours du destin de tous, devenir le lot d’un quotidien qui serait lui-même devenu évident : « Ils sont tous morts, les hommes, les femmes de mon enfance. Les chiens aussi. Tous, mon sang. Tous. » (p. 171). Et de conclure, in fine : « Personne ne peut me sauver. Tous ceux que j’aimais devenu nœud coulant pour moi » (182)

Il faut déguster lentement ce Repas de morts, au contraire de Beckett, si douloureusement sentimental, et tout comme lui pourtant, si joyeusement expérimental dans le paysage de cette rentrée où tant et tant d’autres écrivains se bousculent et n’ont pourtant à nous raconter que de palotes et convenues intrigues de vivants.

Vidéo réalisée à l'occasion de la publication du Syndrome de Fritz (2002) aux éditions Noir sur Blanc.

Repas de morts, Dimitri Bortnikov, Ed Allia, Août 2011

21:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : repas de morts, dimitri bortnikov, allia, littérature |

dimanche, 25 septembre 2011

Les nouveautés du Pont du Change

Avec Le pont du Change, Jean-Jacques Nuel a su créer une maison qui peu à peu trouve sa place et sa vocation dans la mise en avant de textes rares ou oubliés. Cette rentrée, il poursuit l’exploration de l’œuvre du croix-roussien Roland Tixier avec la réédition de Chaque fois l’éternité, recueil datant de 1989, et qui tente de faire revivre l’été de ses dix ans.

« Devant l’accélération du temps, je sens le besoin de partager des instants », disait ce dernier lors d’une lecture de Simples choses en 2009. A vingt ans d’écart, il est intéressant de constater que depuis ce lointain texte, la motivation première de sa poétique a finalement peu varié. Au risque d’une sobriété minimaliste et épurée, celle-là même qui le porta finalement vers la poétique du haïku, sa plume s’attachait déjà à formuler la primauté de l’instant dans la perception des objets et des lieux. A capter la présence des gens au travers de leurs mots, qu’ils fussent ultimes traces de patois (chabatz d’entrar), sigles politiques (F.L.N), noms des proches (Solange) ou des lointains (Françoise Hardy), qu’ils désignassent les outils immémoriaux (le piochou, la faux) ou ceux de la modernité qui s’installait (la moto, le transistor), les choses ou les animaux du réel (le bol, les genets, la grenouille) ou ceux qui déjà étaient signes (les affiches du cirque, la lettre d’Algérie), les quatrains les égrènent tel que l’enfant de dix ans parut les découvrir, avec leur mystérieux pouvoir de suggestion empli d’un cratylisme à fleur de pages. Ici, les verbes conjugués sont denrées rares, l’action comme éclipsée du regard et du dire : Tixier, qui s’avoua un jour « grand lecteur de Simenon » - et l’on sait quel souci du détail tisse la trame de cette écriture, pratique une poésie magnifiquement nominale, celle « du monde à portée de main », qui convient au dire de la lecture à voix haute, et au ralentissement.

L’autre bonne surprise de la rentrée du Pont du Change, L’agonie du papier et autres textes d’une parfaite actualité se propose comme un gai florilège de chroniques tirées des œuvres posthumes d’Alphonse Allais, lesquelles intriguèrent tout d'abord le million de lecteurs du Journal de Fernand Xau et Henri Letellier,de 1897 à 1905. Le regard de l’écrivain capte dans l’actualité de son temps les germes de ce qui, pour le pire comme pour le meilleur, forgera les inquiétudes du monde à venir, celui dans lequel nous sommes à présent. Et celui du compilateur sélectionne soigneusement, parmi tous les textes d’Allais, les quelques-uns qui, du langage SMS au féminisme intégral, apparaissent au lecteur comme des curiosités prophétiques. Car oui, de NRJ à Paris-Plage, Alphonse Allais avait semble-t-il bien tout prévu...

Roland Tixier, Simples Choses (2009) et Chaque fois l'éternité (2011), Alphonse Allais, L'agonie du papier (2011) aux éditions du Pont du Change (Suivre le lien en cliquant ICI)

Roland Tixier sera à la maison de quartier de Lyon 3 le 12 octobre 2011, à l amaison de Pays de Mornant le 15 octobre et au carré 30, rue Pizay, le 25 octobre 2011

11:39 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roland tixier, alphonse allais, le pont du change, jean-jacques nuel, littérature, édition, actualité |

mardi, 20 septembre 2011

Anaïs et les inédits de Kosma

« Mes parents chantaient. Mon père, surtout ! Le répertoire de l’opérette… ». C’est par ce recit des origines que débute notre entretien. Sa mère, me confie Anaïs Lancien, était quant à elle une adepte de chansons traditionnelles. A Lyon, le lycée de Saint-Just lui offrit plus tard ses premiers pas sur scène, avec le rôle du bouillant Achille dans La Belle Hélène.

A l’époque cependant, vouloir « être artiste », dans une famille de huit enfants, n’était pas un vœu simple ni courant : c’est donc dans le social qu’Anaïs Lancien commença à se professionnaliser. Durant dix ans, elle aura travaillé en tant qu’éducatrice spécialisée, auprès de délinquants, caractériels, psychotiques. La chanson dit-elle, y trouve naturellement sa place, comme moyen de transmission. Prévert, déjà, parmi d’autres. Prévert dont elle goute la révolte contre la culture classique qu’elle a reçue grâce à sa mère, Prévert dont elle apprécie la liberté de ton et une façon de s’émerveiller avec les mots. A 33 ans, elle débute une formation de pédagogie musicale et lentement se professionnalise. En 1986, l'association Animachanson est créée, qui se déploiera de Crémieu à la Croix-Rousse. Elle travaille avec tous les publics et commence à écrire ses propres chansons. Auprès d’André Bonhomme, elle chante aussi bien dans les cafés qu’à la Halle Tony Garnier, comme à l’occasion de la nuit des sans-abris.

Comment viendra-t-elle à Kosma ? Par le biais de Gerard Pellier, l’archiviste des Amis de Kosma à qui elle propose un spectacle et qui lui reproche de ne chanter que «les plus chiantes ». Aujourd’hui affirme-t-elle, que serait Prévert sans Kosma ? Pourtant la différence de statut et de fortune entre les deux hommes est patente et sur trop de plans, le premier a injustement éclipsé le second. Auprès de Gérard Pellier, elle découvre la brouille entre les deux hommes que cette différence a probablement occasionnée au moment de la création de la Bergère et le Ramoneur (1953 , qui deviendra le Roi et l’Oiseau (1980).

Pellier lui apprend que de nombreux inédits de Kosma ont été écartés, dont il possède les partitions. Dans le même temps, elle rencontre Eugénie Bachelot Prévert, la petite fille du scénariste et parolier, laquelle avait trois ans à la mort de son grand père en 1977 et qui est son unique ayant droit.

Commence alors un long parcours du combattant auprès de la SACEM et de l’héritière, qui ne reconnait pas toujours les morceaux, pour enregistrer ces inédits. Comme en témoignent, dans l’album D’ombre et de lumière, les nombreuses et imprévues alternances entre morceaux chantés et morceaux parlés, tout n’est pas rose.

A entendre Anaïs Lancien parler de tout cela, on sent bien le lien qu’elle a tissé entre une certaine pratique sociale et la réhabilitation de cette musique de Kosma. Ici même, nous parlions de l’oubli dans lequel est tombé le compositeur des Feuilles Mortes à propos de la difficile reprise à Lyon de l’Oratorio des Canuts, qu’il entreprit avec un autre parolier, Jacques Gaucheron.

Anaïs Lancien conserve sous le coude plusieurs partitions inédites, dont certaines écartées par Paul Grimault, demeurent inconnues du public. Son album, D’ombre et de lumière, en a révélé quelques-unes : Jour de fête, Chanson du vitrier, le jour et la nuit, tango, vole vole vole. Elle se produira vendredi 30 septembre prochain à la librairie « Les yeux dans les arbres » à la Croix-Rousse. Occasion, pour ceux que cet univers intéresse, de rencontrer une chanteuse militante qui n’hésite pas à choisir un tableau de Ravier (crépuscule à Crémieu) pour illustrer son album et manifeste à elle seule un bel exemple de ce que peut la persévérance

D'ombre et de lumière, de la naissance à la liberté,

Anaïs Lancien chante Prévert et Kosma inédit,

Librairie les Yeux dans les Arbres, 1 rue du Pavillon, Lyon 4ème

Entrée 10/12 euros.

19:02 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : joseph kosma, jacques prévert, anaïs lancien, chanson française |

samedi, 16 avril 2011

Dialogue avec Jean Rouaud

Grâce à Michèle PAMBRUN qui m'a communiqué le lien, une bonne heure d'entretien avec Jean Rouaud, à propos de son livre Comment gagner sa vie honnêtement, mais aussi de nombreux souvenirs et impressions : on y parle de Chateaubriand, de 2 CV, de comment bloquer un compteur EDF, de Claude Simon, d'auto-stop, de l'intertextualité, de la langue française, de petits boulots, de contrôleurs SNCF, de Bécassine, des Cévennes, du travail à la chaîne, du Capital, de la mort de la France, bref, de la vie poétique, passée, présente et à venir.

08:49 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : jean rouaud, littérature, france, société |

vendredi, 25 mars 2011

Claude Arnaud à la villa Gillet

Bel instant d’empathie hier à la villa Gillet, entre un auteur et ses lecteurs. Conduite par Cécile Guilbert, la rencontre avec Claude Arnaud, prévue pour faire « découvrir l’œuvre », a exclusivement porté sur le dernier roman, Qu’as-tu fait de tes frères ? Il y a été question du genre tout d’abord : mémoires, autobiographie, roman de formation ? L’auteur se revendique de cette dernière forme, développant un point de vue intéressant à la fois sur le roman qui ne peut de toute façon qu’emprunter au réel, au vécu, et à la formation de l’identité (la sienne, en l’occurrence) «dans une époque où tout se déforme» (l’après 68). Un roman de formation, donc, dans une période où l’on ne pouvait, pour se «former» (et se déformer) faire l’économie des événements historiques en cours, parce que le moi et le nous étaient étroitement mêlés.

Claude Arnaud a longuement évoqué la « plasticité du moi » en cette période durant laquelle l’idéologie dominait, et la Révolution s’imposait aux jeunes gens comme une «fiction suffisante» : On niait alors tellement les contraintes du Réel qu’un roman construit ne pouvait qu’apparaître bien fade. Les périodes révolutionnaires seraient ainsi difficiles pour les écrivains. Aucun grand roman, affirme-t-il, n’est d’ailleurs sorti de mai 68. Et ce d’autant plus que le champ littéraire était effroyablement prisonnier de la théorie.

L’écrivain soulève plus largement la question de l’écriture en temps révolutionnaire : quel grand roman a contenu la Révolution américaine, française, russe ? La guerre (Tolstoï) n’est-elle pas plus simple à mettre en pages que la révolution ? Je pense en l’écoutant évidemment à Balzac, ainsi qu’à ses frères, les nombreux (et moins talentueux) romanciers de la Restauration.

Détour par la porte de Saint-Cloud de son enfance, ce quartier alors peuplé «de fantômes», quoi qu’en pense Modiano, dit-il. Et puis la «surestimation du livre» par ses deux frères ainés, lire, lire et, pour remplir «le vide de ce quartier » fonder «une fratrie du livre ». Il évoque la difficile «reconfiguration du moi» auquel son père né en 1910, figure d’autorité façonné par l’ancienne société, a dû se livrer face aux assauts de ses quatre fils et après la mort de sa femme.

Beaucoup de quinquas, de sexas (comme on dit) dans la salle. Leur jeunesse à eux, aussi. « Peu de livres sur le cœur de cette époque sont sortis », dit quelqu’un. C’est vrai. Je réalise que ce qui m’a plu dans ce livre, c’est aussi la manière très libre dont il évoque ces quelques années qui furent la jeunesse de tant de gens et, croyant lever tous les tabous, en façonnèrent un autre : l’impossibilité, entre autres, d’en remettre en cause sans passion les grandes lignes. C’est au fond ce que fait la mémoire de Claude Arnaud : restituer non pas un pour 68 ni un contre, mais un point de vue plus trouble, plus fusionnel, qui dirait les deux comme le recto et le verso disent la même page. C’est ainsi que la littérature finit toujours un jour par triompher des idéologies. Et c’est mieux ainsi.

10:27 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : claude arnaud, villa gillet, littérature, qu'as-tu fait de tes frères |

lundi, 14 février 2011

Comment gagner sa vie honnêtement

Souvent, Jean Rouaud parle à l’imparfait. Souvent, aussi, il utilise le mode infinitif ou le participe présent. C’est ainsi que, par étages, il se réapproprie un vécu retrouvé, afin de le tendre au lecteur, sur une partition oscillant sans cesse entre ce que pourrait être une imitation de Proust et ce que pourrait être une imitation de Chateaubriand. Mais qui, en février 2011, est du pur Rouaud : dans le paysage littéraire désenchanté français, un écrivain qui, à travers son écriture, revendique aussi ses lectures, et donc, une histoire de la littérature en laquelle il prend place ; ce qu’est, à mon sens, un écrivain.

Le sous-titre de son dernier roman, « la vie poétique I », annonce déjà un prolongement. Ce sous-titre pointe aussi une phrase de la troisième partie : « il était entendu que ma vie serait poétique ou ne serait pas ». En ces quelques mots, le narrateur nous dit son mode d’être au monde: quelque peu passif, quelque peu nonchalant à cause de son éducation où il a appris « à raser les murs », et qui se retrouve « recueilli par une communauté de Haute-Loire », puis « embarqué avec eux sur le plateau du Larzac ». Une façon de traverser la France pompidolienne à la François-René, d’enregistrer les traits d’une époque « où le travail n’était pas la valeur dominante » (p 175), où même « la question de gagner sa vie honnêtement ne semblait plus d’actualité » (p 150)

Jean Rouaud a souvent dit qu’il avait appris à parler à travers l’écriture. C’est de la part la plus silencieuse de lui-même qu’il nous entretient dans ce récit de formation ; la part qui passe à travers les espaces et les durées, faite de perceptions développées par le verbe, dont il entretient son lecteur. Ce livre se veut la mémoire de quelques années précises, situées quelque part entre le plein emploi et les temps de crise, celui « d’un brouillage de l’entendement», années qui furent aussi celles de l’adolescence de l’auteur. Ce personnage qui erre, auteur-stoppeur de routes en routes, intermittent de petit boulot en petit boulot, dans sa généalogie d’orphelin de français moyen plus ou moins livré à lui-même, dans sa condition d’étudiant en lettres déclassé « démuni, prétentieux, rural, sans fantaisie, sans force », dans une société française en plein séisme et déjà en décomposition, apparaît souvent comme un hologramme littéraire de tous ceux de sa génération, coincé entre un mai 68 déjà classé et un mai 81 qui tordrait le cou aux espérances, « patrouilles perdues » que l’époque lança « sur les chemins de traverse », puis abandonna à leur sort. « L’échouage de ces années a été une grande tristesse », disait Rouaud au salon du livre à Bron, évoquant ce camarade de faculté dont, dans son récit, il apprit la mort « aux abords de la cinquantaine » (sans qu’il y ait le moindre rapport, je songe à Didier Gabilly et à sa destinée si théâtrale, si marginale).

Si ce livre ressuscite en effet toute cette période enfouie, une époque qui, voyant s’affronter deux blocs, fut sans nuances et pourtant emplie de subtilités disparues, il ne faudrait pas le réduire à un récit générationnel comme la critique autorisée semble déjà encline à le faire. Comment gagner sa vie honnêtement est aussi le récit d’une vocation en germe, et qui se demande, engluée dans l’étroitesse et la veulerie d’une France intellectuelle en train de rompre avec sa tradition littéraire, si elle parviendra un jour à éclore. Ce livre est, d’une certaine façon, la réponse à la question qu’il pose.

Plusieurs fois, Rouaud y évoque en effet la difficile position dans laquelle le place sa vocation naissante, qu’il erre parmi les routards, « candidats déclarés à la route des Inde » ou parmi les derniers ouvriers dont le rêve se bornait à rajouter une balançoire pour enfant au jardin : « je n’avais pas envie d’être pris pour l’un d’eux. Et je veillais à m’en démarquer » (p 106) «Cette tension entre l’idéal communautaire qui était la figure imposée du temps et l’affirmation d’une singularité qui vous classait aussitôt parmi les ennemis du peuple n’était pas non plus évidente à vivre » (p171-172) « Les temps n’étaient vraiment pas faits pour moi. Et je n’étais pas au bout de mes peines »

Comment gagner sa vie honnêtement brille par la poigne de son style. « Tu sais, interroge Rouaud, ce qu’on demande à un auteur, aujourd’hui ? (…) D’écrire vite, précipité, haché, tout en ellipse et en suspension, factuel et concentré »

Parvenu à sa maturité, Jean Rouaud fait tout le contraire. Il reconstruit avec malice le phrasé proustien que lui avaient interdit ses ainés, ces illustres soixante-huitards qui, après avoir proclamé la mort de l’auteur avaient dit non à la littérature, oui à l’idéologie, et plongèrent au final leurs cadets dans une double impasse : existentielle et narrative.

Ce phrasé proustien, cette syntaxe « aux grands chevaux » qu’il applique dorénavant non plus à Charlus, mais à un simple routier, non plus à Swann, mais aux clochards célestes des communautés improbables d’alors, non plus à Françoise, mais à sa propre mère, ce phrasé proustien tient réellement du phénix, dans la France étriquée d’à présent, dont la langue s’est diluée dans tout autre chose que le fait littéraire, dans le commerce et le marketing, le spectacle et les nouvelles technologies, le parler télévisuel et le parler banlieue. On ne sait donc si Rouaud fait partie des derniers prophètes d’une littérature française parvenue au terme de son désenchantement, ou s’il s’inscrit, à sa façon modeste et discrète - toujours un peu voyou, comme il le dit lui-même - dans le redéploiement de ses énergies, comme l’annonciateur d’un temps qui serait enfin nouveau.

20:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, jean rouaud, comment gagner sa vie honnêtement, gallimard |

mardi, 25 janvier 2011

Julie et la commémoration

Avant-hier encore, je ne connaissais rien du « haut comité des célébrations nationales ». Le scandaleux retrait de Louis Ferdinand Céline m’a conduit au gré de navigations à son site. C’est là qu’on découvre la liste complète de ces hommes (politiques, artistes, écrivains et autres) que la République juge dignes de mémoire ; parmi les écrivains, Eugène Scribe et Henri Troyat, dont les apports à la littérature furent, il est vrai, considérables. Pourquoi pas, pendant qu’on y est, Emile Augier ou Octave Feuillet ? Paul Bourget et Gilbert Cesbron ? Parce qu’il faut, pour être dans l’annuaire, être d’une classe en 1.

Parmi les écrivains connus, donc, Théophile Gautier (né à Tarbes en 1811) : la préface deMademoiselle de Maupin est le dernier texte encore lu parfois, pour le célèbre passage sur les latrines. Je ne connais guère de monde qui se récite le soir les octosyllabes d'Emaux et Camées. Sans doute est-ce bien regrettable.

On y rencontre également, pêle-mêle, Philippe de Commynes et Blaise Cendrars, le journaliste Louis Blanc et le cinéaste Georges Mélies, bref, c’est un composé hétéroclite auquel la polémique qui débute aura finalement apporté un joli coup de pub.

De façon plus étrange y figurent deux œuvres littéraires (car on commémore aussi des œuvres) : Eloge de la Folie (1511) d’Erasme, et la Julie de Rousseau, commencée en 1756, achevée en 1761.

Un texte court et un autre dont les centaines de lettres qui le composent ont enchanté l’Europe avant de tomber dans un oubli presque total du lectorat populaire : les aventures de Claire et de milord Edouard, de Saint-Preux, de Julie et de monsieur de Wolmar ne font guère recette, pas plus que la société des belles âmes de Clarens et les chants naïfs des paysans. Je me demande dans quelle condition, avec quel budget, en présence de qui se fera la célébration de la Nouvelle Héloïse.

C’est pourtant le livre somme, celui qui serait l’équivalent pour l’auteur des Confessions de l’Ulysse de Joyce, de la Recherche de Proust ou du Voyage de Céline : la communauté des belles âmes - et tous les mythes qu’elle traina avec elle, au premier chef celui de la transparence des cœurs qu’analysa en son temps Jean Starobinski - s’y donne à lire ; mais également la question du suicide, celles des jardins à l’anglaise, de l’éducation des enfants, de la religion sensible, de l’apprentissage, du négoce, des citadins, du théâtre du monde, de l’héroïsme par la valeur et le mérite, de la musique italienne…

La Nouvelle Héloïse est fondamentalement un roman sans bouc-émissaire : peut-être est-ce la raison pour laquelle il est presque illisible aujourd’hui que nous avons en avons, de boucs-émissaires, tant besoin.

« Je me figurais l’amour, l’amitié, les deux idoles de mon cœur, sous les plus ravissantes images. J’imaginais deux amies plutôt que deux amis, parce que l’exemple est plus rare. Il est aussi plus aimable. Je les dotai de deux figures non pas parfaite, mais de mon goût, qu’animaient la bienveillance et la sensibilité »

Après la mort de Julie, la société de Clarens se dissout car elle ne peut survivre que sous la forme d’une utopie. Demeure pourtant ce qui est seul vrai en vertu du paradoxe de Jean-Jacques, « le pays des chimères », c'est-à-dire le pays du roman lui-même et de ses personnages.

Le hasard de mon existence et les circonstances de mes études m’ont fait lire trois fois ce que d’aucuns appelleraient sans soute un pavé : « Quoique né homme à certains égards, j’ai longtemps été enfant et le suis encore » y affirme l’infatigable promeneur solitaire et persécuté. J’aime cette phrase. Il m’arrive de me la répéter, comme quelques autres de lui, car elle brise avec finesse la prétendue linéarité de l’existence, les théories darwiniennes appliquées à l'individu, l'orgueil qu'on ne peut souvent s'empêcher de tirer d'avoir vécu...

C’est Wolmar qui narre la mort de Julie à la fin de l’opus : « Je vis brûler dans son regard je ne sais quelle secrète joie, dont je ne démêlais pas la cause». Nous la démêlons nous, et la première phrase, une dénégation, « il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien », le murmurait déjà.

Tout passe et rien ne se perd, même si la nature au final engloutit les apparences. La Nouvelle Héloïse, qui est l’exact contraire de l’œuvre de Sade donne la clé et la formule pour ne pas se consommer, demeurer vivant, comprendre la prévenance : Notre époque, mortifère et sans amour, emplie de sentences ordurières et procédurières, d’injonctions hautaines et sans objet, a depuis longtemps égaré la culture dont le dix-huitième siècle éclairé avait accouché, et que la langue française dans sa magnificence, sa variété, sa subtilité demeurait encore à même d’exprimer : une syntaxe comme un corps aéré, une prose poétique concrète et sensible, telle que la 17ème lettre de la quatrième partie, cette fameuse promenade sur le lac, qui est peut-être le texte le plus célèbre du XVIIIème siècle, et qui fit partie de la première couche du roman :

09:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : rousseau, la nouvelle héloise, littérature, julie |

vendredi, 21 janvier 2011

Céline et la célébration

J'apprends en consultant les pages divertissement (sic) de la page Google que, sur la plainte donc d'un simple (?) citoyen, l'un des écrivains majeurs de la littérature du vingtième siècle vient de se voir retirer d'un volume officiel paru avec la validation du ministère de la culture. C'est proprement sidérant. Ces associations et leurs présidents, qui font désormais la loi sur ce qui est français ou non, de la Halde et SOS Racisme dans l'affaire Zemmour à la FFDJ dans cette affaire-là sont-ils devenus des états dans l'état, des potentats devant lequel se couche un pouvoir politique émasculé qu'on siffle comme un larbin ?

Quelle tenue, de toute façon, quelle lucidité, quel courage attendre de ce ministre de la cul-culture, commentateur de bals mondains et amateur de tourisme sexuel ? Mais à ce point... Le fait du prince désigne désormais, comme sous l'Ancien Régime, ce que l'honnête citoyen doit lire ou pas, comprendre ou non, porter aux nues ou vouer aux gémonies. Et Céline, grâce à ces imbéciles vient de se voir octroyer par la République le statut qui fut celui de Sade jadis, celui de l'Enfer. Une place de choix, s'en rendent-ils compte ?

Quelque chose qui se passe dans ce pays, dans la privatisation des biens, des goûts, des consciences, des paroles, m'échappe encore et semble échapper encore à beaucoup de gens. Nous sommes réellement gouvernés par des cons, et ce qui est triste, c'est que ceux qui représentent l'alternance ( -quel sens désormais pour signifier "opposition" !-, le sont au bas mot tout autant qu'eux)... Quelles armes prendre, face à cette connerie ?

billet publié ce matin :

La République doit-elle ou non célébrer Céline ? Décidément, les débats paradoxaux font rage en ce moment ! Le génial écrivain mort il y a cinquante ans s’étant vu, dans le « recueil 2011 des célébrités nationales », attribué sa notice parmi d’autres français célèbres, Serge Klarsfeld « s’indigne » qu’une si saugrenue idée ait été émise et rallume la polémique une fois de plus.

La notice en question a été rédigée par Henri Godard, dont l’avocat médiatique épingle cette phrase : «Il (Céline) se tient soigneusement à l'écart de la collaboration officielle » pour exiger ni plus ni moins le retrait des pages sur Céline du recueil. C’est-à-dire, disons le mot, sa censure.

« Entre nous, il faut leur ressembler de tout point ; mais ne pas désirer que la graine en soit commune» affirme le neveu de Rameau de son oncle, dans le dialogue d’un autre siècle de Diderot. Cette phrase lance le passage fort connu sur la moralité de l’homme de génie.

On pourra toujours, avec MOI et LUI, se demander s’il faut préférer un homme bon « faisant régulièrement tous les ans un enfant légitime à sa femme, bon mari ; bon père, bon oncle, bon voisin, honnête commerçant, mais rien de plus » ; ou un « fourbe, traître, ambitieux, envieux, méchant ; mais auteur d’Andromaque, de Britannicus, d’Iphigénie, de Phèdre, d’Athalie. » Le débat pourra toujours faire couler de l’encre (dorénavant virtuelle). Le maire Delanoë ne s’est-il pas déjà illustré, avançant cette prise de position très courageuse et fort instructive, car ô combien originale : « Céline est un excellent écrivain mais un parfait salaud. » ?

Ainsi posé en termes binaires, le problème à tous paraîtra insoluble puisque « l’excellent écrivain » et « le parfait salaud » ont eut l’incongruité de cohabiter en un même esprit, un même corps, une même époque et, désormais, un même énoncé. La République aimerait n’avoir sous la patte que des Hugo et des Zola aseptisés qui ressembleraient à sa morale pour les panthéonniser en toute bonne conscience et retourner roupiller sous ses plafonds dorés. Hélas, les écrivains sont des gens libres, pauvres et mal élevés. Et certains dérangent plus qu’il ne faudrait.

Grâce aux besogneux ciseaux des censeurs de l’épuration, la République a donc pu en son temps tailler un short à nombre d’entre eux : le lyonnais Béraud fit les frais de l’esprit plus partisan que littéraire de certains imbéciles. On alla bien plus tard jusqu’à chercher des poux à Georges Steiner qui eut le mauvais goût de trouver que Les Deux Etendards de Lucien Rebatet était plus qu’un excellent roman, un chef d’œuvre. Aujourd’hui, c’est Henri Godard, qui fut mon professeur à Jussieu, qu’on embête. Disque rayé aux fétides accents ?

Much ado about nothing, aurait plutôt dit le grand Will, puisque le débat, au fond, se réduit toujours à la même proposition binaire : faut-il préférer l’homme et la moralité ou l’écrivain et l’art ? Pour sortir d’une proposition de ce type qui ne trouvera jamais sa résolution en l’état, Gregory Bateson et Paul Watzlawick, les penseurs du Collège Invisible que j’évoquais déjà dans le billet précédent à propos « du double-bind » ont pourtant une solution : trouver un moyen de « sortir du cadre », ou de « quitter le terrain » c’est-à dire « méta communiquer », comme ils le disent, afin de « soulager le sentiment de désespoir associé aux doubles contraintes ».

Dans ce cas présent, faire savoir clairement, par exemple, que si on célèbre ce qu’on appelle « l’œuvre », c’est-à dire cet ensemble de textes complexes qui va du Voyage au bout de la nuit écrit en 1932, à Bagatelles pour un massacre en 1938, Guignol’s band en 1944 et D’un château l’autre en 1957, on ne célèbre pas ce qu’on appelle « l’homme » et pas non plus l’antisémitisme haineux qu’il soulève et charrie.

« Lentement, livre après livre, Céline s’est guéri lui-même par ses livres de sa propre maladie qui consistait à vouloir guérir autrement qu’en disparaissant dans des livres. C’est une tragédie intégralement littéraire », conclut Philippe Muray (1) à la fin de son remarquable essai : Et se demande-t-il, « peut-on survivre à la modernité ? ».

Cette conclusion qu’on pourrait aussi appliquer au si poignant Béraud de Quinze jours avec la mort nous ramène au dilemme dont on débat aujourd’hui qui est celui du faut-il ou ne faut-il pas (et dont je pense entre nous que Céline se fout pas mal, mais enfin…).

Dans quelle infinie indignation se perd-on enfin, et pourquoi la célébration de l’écrivain n’est-elle pas l’occasion de mettre à nu la dérive de l’homme et, avec lui, d'une époque (car telle est, au fond, la trajectoire de l’œuvre) ?

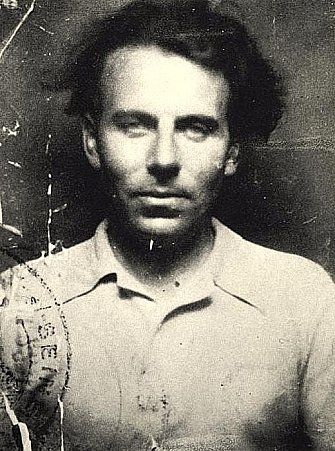

photo d'identité du délit

Si l’œuvre de Céline, comme celle de tous les Grands, pose une question cruciale, c’est bien celle que notre société de culs-bénis de plus en plus incultes refuse de se poser (alors qu’elle baigne dedans avec une obscène et médiatique impudeur) : la question du mal. Mal qu’elle croit éradiquer à coups de décrets et dont elle ne fait, paradoxalement, que solliciter l'existence. Triste, cuistre et sotte époque, assurément ...

(1) Philippe Muray, Céline, Seuil 1981, Gallimard, 2001

Suite : http://solko.hautetfort.com/archive/2011/01/22/celine-et-...

19:41 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : céline, frédéric mitterrand, henri godard, serge klarsfeld, littérature, indignez-vous |