lundi, 25 octobre 2010

C'est une chose étrange à la fin que le monde

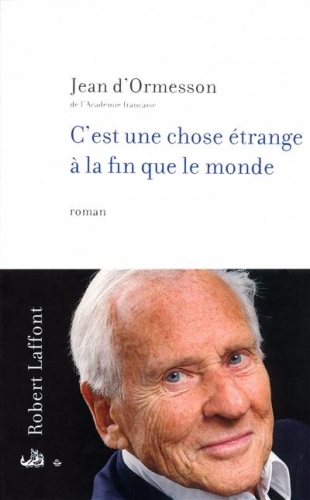

Tout le monde sait que Jean d’Ormesson est académicien. Aussi lorsqu’il se présente sur le quatrième de couverture de son livre comme un simple « normalien et agrégé de philosophie », le parti qu’il tire de la modestie sonne à la fois juste et faux, un peu comme les frères de roi qui se faisaient appeler Monsieur, quand aux bâtards étaient réservé le titre de Monseigneur. Cette posture du normalien, donc, permet à l’académicien de s’emparer sans ridicule d’un sujet qui dépasserait même un « immortel » : raconter le développement des modèles que les hommes se sont donnés au fil des siècles pour comprendre l’univers, et la quête de Dieu qui soutint ce parcours. La raconter, en quelque sorte, comme à monsieur Toutlemonde. Et ce depuis les premiers balbutiements de la civilisation jusqu’à cette fin que le titre emprunté à un vers d’Aragon proclame comme un point ultime et un point d’observation. Un point qui ne sera jamais énoncé d’Outre-tombe, comme l’osa Chateaubriand, mais qui se veut tout de même le plus proche possible d’un consentement assumé à la mort.

Ce « roman » se présente en trois parties. Durant la première, deux instances narratives, «le rêve du vieux » et le « le fil du labyrinthe » s’interpellent, se conseillent, se répondent : en filigrane, on entend la voix de l’auteur qui semble se demander : que reste-t-il, aujourd’hui, de la culture ? Qu’est-ce, aujourd’hui, qu’un homme cultivé ? Le voilà donc parti à écrire à l’usage de tous le roman de cette fameuse culture générale, lui qui comprend mieux que personne à quel point ce roman ne sera jamais que celui de l’érudition impossible : « Ce livre est une sorte de Café du Commerce de la cosmologie et de l’histoire du monde », nous prévient-il, plus rusé, assurément, que les deux frères Bogdanov réunis.

Ce « roman » se présente en trois parties. Durant la première, deux instances narratives, «le rêve du vieux » et le « le fil du labyrinthe » s’interpellent, se conseillent, se répondent : en filigrane, on entend la voix de l’auteur qui semble se demander : que reste-t-il, aujourd’hui, de la culture ? Qu’est-ce, aujourd’hui, qu’un homme cultivé ? Le voilà donc parti à écrire à l’usage de tous le roman de cette fameuse culture générale, lui qui comprend mieux que personne à quel point ce roman ne sera jamais que celui de l’érudition impossible : « Ce livre est une sorte de Café du Commerce de la cosmologie et de l’histoire du monde », nous prévient-il, plus rusé, assurément, que les deux frères Bogdanov réunis.

En six paragraphes sont par exemple réglés les sorts de Thomas et d’Augustin, comme à la veille d’un grand oral, la fiche de révision d’un normalien les aurait réglés. Tout ce qu'il faut savoir sur... A la différence qu’ici, le Grand Oral se métamophose en narration : la vision d’un siècle s’enchaîne donc, se tisse à la vision d’un autre ; on ne s’étonne pas qu’un peu plus loin, Copernic, et peu après, Kant, « qui est à la philosophie ce que la révolution copernicienne est à l’astronomie », puis Darwin, Einstein, surgissent. Durant cette première partie, d’Ormesson s’avance à la manière d’un conteur à la fois pédagogique et pressé vers sa cible : l’impossible représentation qu’on peut se faire de l’origine, à présent que campons à la toute fin parmi non plus des saints mais des scientifiques : Edwin Hubble et ses galaxies, Fred Hoyle et le Big-Bang qu’il popularisa à son insu, Max Planck et sa théorie des quanta.

C’est à ce moment précis que le narrateur quitte le bois pour en venir à ses propres questionnements, ses propres cheminements, et pour avouer que le livre a jailli d’un moment de ravissement devant la beauté du monde, alors qu’après deux heures de nage dans la Méditerranée, il avait fermé les yeux et avait reçu cette question : « Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? ». D’Ormesson feint alors d’aborder les grandes questions existentielles en simple promeneur. « J’ai beaucoup aimé le monde que tant de grands esprits ont tenté de comprendre. Je n’avais pas l’ambition de percer ses secrets. Je ne l’ai jamais accusé, je ne l’ai jamais calomnié, je n’ai pas cherché à le fuir ni à le dénigrer : je m’entendais bien avec lui. J’ai surtout aimé m’y promener » Son phrasé n’adopte donc ni le tour du moraliste ni le pas du lyrique ni le style du mémorialiste, mais, sur le ton badin de la conversation, trouve pour répondre à la coloration tragique apportée par les événements du vingtième siècle une sorte de sobriété visant juste, en direction du sens le plus commun : s’étonnant simplement, s’excusant d’avoir pu traverser le désenchantement du monde en demeurant heureux.

« Le pays et la langue auxquels j’appartenais ont lentement décliné à mesure que je vieillissais ». Nourri de ces humanités, le normalien d’Ormesson achève son conte-testament par un appel aux quatre sentiments qu’il affirme porter en lui-même, plus haut, plus loin que le désespoir, et qui donnent au monde sa teinte en effet la plus étrange. L'art et la science ont beau avoir tissé le monde, tous deux sont incapables de l'expliquer : pourtant le feuilleté même de ce texte inclassable, ses allusions culturelles incessantes – dont celles, à quelques pages de la fin, de la strophe dont le titre est sorti, tout le crie avec énergie, politesse et gourmandise : ces sentiments qui se donnent pour naturels sont avant tout culturels, ô combien ! C’est ce qui fonde leur rareté. Cela explique-t-il qu’en ce mois de rentrée littéraire, le bouquin de d’Ormesson cartonne, entre ceux de Houellebecq et Marylin Monroe ? Sur le plateau d'une récente émission de promotion littéraire, j’ai entendu l’écrivain octogénaire qui n’est plus dupe de grand-chose se réjouir avec coquetterie de ce qui est déjà un succès éditorial, tout en affirmant que si une bonne centaine de jeunes gens le lisent encore vingt ans après sa mort, ce sera cela sa véritable consécration.

Jean d'Ormesson - C'est une chose étrange que le monde - Ed. Robert Laffont - 318 pages - 21 euros

Jean d'Ormesson - C'est une chose étrange que le monde - Ed. Robert Laffont - 318 pages - 21 euros

Ce livre a été chroniqué dans le cadre d’un partenariat avec Chroniquesdelarentreelitteraire.com et Ulike

11:45 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, jean d'ormesson, c'est une chose étrange que le monde, académie française, actualité, romans |

Commentaires

Écrit par : Sophie | lundi, 25 octobre 2010

C’est une chose étrange à la fin que le monde

Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit

Ces moment de bonheur ces midis d’incendie

La nuit immense et noire aux déchirures blondes

Rien n’est si précieux peut-être qu’on le croit

D’autres viennent Ils ont le cœur que j’ai moi-même

Ils savent toucher l’herbe et dire je vous aime

Et rêver dans le soir où s’éteignent les voix

C’est une chose au fond que je ne puis comprendre

Cette peur de mourir que les gens ont chez eux

Comme si ce n’était pas assez merveilleux

Que le ciel un moment nous ait paru si tendre…

Malgré tout je vous dis que cette vie fut telle

Qu’à qui voudra m’entendre à qui je parle ici

N’ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci

Je dirai malgré tout que cette vie fut belle

Écrit par : solko | lundi, 25 octobre 2010

Écrit par : Sophie K. | mardi, 26 octobre 2010

Et des trois qualificatifs, il me semble que c'est le dernier le pire...

Écrit par : solko | mardi, 26 octobre 2010

Écrit par : Sophie K. | mardi, 26 octobre 2010

Écrit par : Irrégulière | mercredi, 27 octobre 2010

Les commentaires sont fermés.