lundi, 03 août 2015

Riga et Mirna Loy

Il en va des expositions comme du reste : quand une exposition au Grand Palais, quelle qu’elle soit, génère une queue interminable de visiteurs, une exposition au musée national des arts de Lettonie à Riga demeure presque confidentielle. Je veux dire qu’on peut s’y promener de pièce en pièce et d’œuvre en œuvre, prendre le temps d’immobiliser son regard où bon nous semble sans craindre les commentaires ou les bousculades. Les plus fameux portraits d’Edward Steichen s’y offrent à l’appréciation du badaud féru de noir et blanc jusqu’au 6 septembre.

De passage à Riga, je me suis donc trouvé sans l’avoir vraiment prévu nez à nez avec Greta Garbo ou Charlie Chaplin, Churchill ou Roosevelt, et bien d’autres icones du siècle écoulé, de ce qu’il eut de léger et de fanatique, de suave et d’hypocrite, d’implacable et de tourmenté.

Je ne connaissais pas ce visage. Mirna Loy (Loja en letton) n’est pas la Divine, même si elle fut l’actrice préférée de Franklin Roosevelt, et The Great Ziegfeld, tourné en 1936 n’a pas laissé je crois un souvenir impérissable dans la mémoire des cinéphiles. Pourtant. Pourtant ce visage…

Edward Steichen. Myrna Loy in The Great Ziegfeld.. 1936. Gelatin silver print. Collection of the Luxembourg National Museum of History and Art © Cliquez sur la photo pour l'agrandir

Une langueur heureuse et fluide s’écoule de ce regard, une sorte de triste contentement ou de tristesse humide autant que lumineuse, je ne saurais dire, et c’est en ce sentiment que l’œil du badaud d’abord se noie au hasard de l'exposition. Le regard de Myrna Loy embrasse sans étreindre, avec ce qu’il faut d’empathie et de mise à distance, dans un dosage de l’esprit quasiment parfait. Du coup, la courbe épilée du sourcil et l’arrondi sensuel des lèvres n’ont rien de vulgaire pour ne pas dire d’hollywoodien, au contraire. Ils encadrent ce regard et l’anoblissent, comme la lumière qui se répand sur cette peau en noir et blanc. Le front sans rides est néanmoins soucieux, ce qui contrarie avec élégance la suavité qu’aurait ce visage, si l’on n’y sentait une intelligence qui résiste, précisément, à l’abandon. Le voile de gaze ou de mousseline qui fait usage à la fois de fichu et d’écharpe vêt cette silhouette d’un relent à la fois cinématographique et religieux, et le photographe peut à sa guise laisser s’y répandre dans les plis d’une même lueur la beauté du naturel et celle du surfait. Ce sont ces doigts, surtout, ces deux doigts de l’actrice, dirigés vers le menton, qui font l’image. Il y a dans cette attitude comme l’aveu d’un songe secret. Médite-t-elle ? Que regrette-t-elle, que désire-t-elle ? De ce corps dont on n’entrevoit même pas le cou, ils sont la seule métonymie, en quelque sorte, et témoignent d’un art certain du caché, dorénavant oublié. La grâce de l'impudeur, incarnée par ces deux doigts de Mirna Loy, ici aussi indécente que virginale. Elle semble sur cet imposant club Art-déco se balancer comme en un rocking-chair, tout absorbée par lui qui occupe la moitié inférieure de l’image, et parfaitement évadée de lui, tant aux lignes horizontales qui le composent s’opposent les arabesques du foulard et la grâce de son visage. Ainsi le modèle, bien qu'assurément seule sur cette photographie, semble ne point l’être du tout, ne l'avoir jamais été. Et c’est bien cela qui confère au portrait plus qu’une beauté, une indéniable magie, qu’on peut aisément ne pas se lasser de contempler.

Du 26 juin au 6 septembre, à l'Arsenals, salle d'exposition du musée des Arts de Lettonie, Riga

22:23 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : riga, mirna loy, edward steichen, the great siegfried, photographie |

mercredi, 22 octobre 2014

La douleur de Josef Kraszewski

Je dois à Bertrand Redonnet de m’avoir fait découvrir, outre la beauté de la forêt de Bialowieza, l’existence de Joseph Kraszewski qui, avec ses 500 volumes, se dresse en son pays comme « le patriarche de la littérature polonaise » (On le surnomma ainsi en Pologne lors du 50° anniversaire de ses débuts dans la carrière littéraire). J’ai passé une partie de la nuit à lire son Hymne à la Douleur, écrit juste après la mort de sa fille Laure, long poème d’une vingtaine de pages qui, dans cette Europe en partie déchristianisée, soumise au double diktat des marchés et de la fête, émerge vraiment du Passé tel un étranger absolu, un paria total dont la langue ne saurait plus être ni parlée ni comprise tant, par le seul fait d’exister, elle déroge désormais à la doxa officielle dont nous sommes abreuvés soir et matin et à notre insu. Vertu de la littérature ! Cette contradiction absolue, qui est, comme René Char l'affirma un jour à propos des pré-socratiques, le propre de la poésie (1), sera, peut-être, le moteur de sa résurgence. Qui sait ?

Car pour cette sensibilité entièrement romantique, la zone euro post-moderne, par la standardisation des êtres qu’elle implique et exige d'eux, ignore tout de ce double domaine, à la fois spirituel et territorial que les hommes d’alors nommaient la patrie, et dont ils faisaient, comme les Grecs le Destin, le cœur même de leur création littéraire. La zone n'est en effet qu'un concept, peuplé d’apatrides et d'inconscients. La pression qu’elle exerce sur ce que ces romantiques nommaient l’Âme est, de ce point de vue, comparable au terrorisme moscovite contre lequel ces poètes polonais luttèrent avec le goût de leur sol natal ancré en leur chair, un goût si totalement incompréhensible – sinon au même titre qu’un vase étrusque ou qu’un sonnet précieux – des énarques incultes qui nous gouvernent et des bavards faiseurs de lois contemporains, qu'on se demande même comment ces gouvernements ont pu, à la faveur de l'idéal démocratique, s'imposer à la prétendue sagesse des peuples.

Je livre ici deux passages, l'un sur la Souffrance, l'autre sur la Langueur, de ce long poème aux accents dorénavant si paradoxaux, alors que nous sommes sommés, partout et par tous, de jouir du monde tel qu'il est, sous la photo, comme il se doit, de l'Artiste.

Seule la douleur règne ici-bas en tyran

Tresse liens de chanvre et couronnes d'épines,

Promène ses dégâts, pareille à l'ouragan,

Et se plaît à son œuvre, entassant les ruines.

Écoutez les grands bois et la voix de la mer,

Vous n'y trouverez pas une note joyeuse.

Le feuillage et les flots répètent le même air

Que chante au nourrisson, sur son sein, la berceuse. '

La jeunesse sourit au gai printemps en fleur.

Mais voit poindre bientôt l'orage dans la rue.

Les regrets superflus remplacent dans le cœur

Les élans du jeune âge et sa candeur perdue.

Le désir accompli pèse au cœur dégoûté ;

Même pour le vainqueur le deuil suit la victoire,

Et l'amour, triomphant dans sa félicité.

Périt rassasié plus vite que la gloire.

Le bonheur envié n'est qu'une illusion ;

L'existence en ce monde une amère ironie.

Tout espoir est trompeur ; vaine est la passion,

Et l'ombre envahit l'homme au déclin de sa vie.

Nous allons ainsi tous, à tâtons dans la nuit,

N'ayant pour nous guider qu'une aveugle science,

Eblouis par l'éclat de l'astre au ciel qui luit.

Et nous chantons en cœur l’hymne de la souffrance.

---------------------------------------------------------------

Langueur je te salue, en te livrant mon âme !

Tu la gardes dans tes liens.

Survivant au désir qui l'excite et l'enflamme,

Lugubre écho de maux anciens.

Compagne de mes jours, de mes nuits d'insomnie,

Je t'offre mes pleurs en tribut.

Et mes cuisants soupirs, et ma peine infinie.

Salut, triste langueur, salut ! ! . . .

Je suis ton homme lige et ton vassal fidèle ;

Malgré mon sourire d'emprunt,

Je sens au fond du cœur ta blessure mortelle.

Que ne suis-je déjà défunt !

Tu me serres tremblant de ta puissante étreinte ;

Je t'ai connue encore enfant,

Et porte depuis lors l’ineffaçable empreinte

Du bras qui presse, en m'étouffant.

Hommes et choses, terre et ciel, sont tes complices.

Tu frappes au cœur l'exilé

Qui rêve à la Pologne, exposée aux supplices,

Du poids de la vie accablé. . .

Languir, c'est ressembler à la fleur qui se fane,

Au fruit mûr, rongé par un ver,

C'est avoir à sa mort, la croyance profane

Au néant après cet enfer. . .

Languir, c'est aspirer sur la terre étrangère .

A revoir patrie et foyer ;

C'est ne pouvoir prier Dieu — dans notre misère —

Qui nous a laissé foudroyer.

---------------------------------------

(1) Au centre de la poésie, un contradicteur t'attend. C'est ton souverain. Lutte loyalement contre lui (Char, A une sérénité crispée)

01:50 Publié dans Des Auteurs, Des inconnus illustres, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, poésie, pologne, patrie, romantisme, kraszewski |

jeudi, 17 juillet 2014

Les coureurs dans les vignes

Il y a bien, dans le Tour de France, le meilleur comme le pire.

Le pire, tout d’abord : cette caravane interminable qui balance sur les routes de France des tonnes de saloperies ; non, pas des fruits secs ou des biscuits bio, mais des chips emplies de sel et de gras et des haribos sucrés, par grappes sur les familles amassées le long des talus. Le Tour de France, comme la Coupe du Monde ou une campagne électorale, c’est avant tout une gigantesque opération de communication

Qui en contient d’autres, selon le principe des poupées gigognes. Celles des sponsors, des partenaires, des équipes, de la gendarmerie nationale, des médias, des coureurs eux-mêmes, bref … Chacun y communique qui pour sa chapelle, qui pour son maillot.L'objet publicitaire traîne partout, comme la carte de visite au salon du livre.

Le côté spectaculaire de l’affaire, aussi, bigarré, festif et coloré. Certains diraient peut-être franchouillard ou beauf, je n’en sais rien. Dimension indéniable, le peuple que les medias ont façonné au sortir des Trente Glorieuses, dans toute sa splendeur. Derrière tout cela, il y a les belles choses.

Quand la caravane est passée et qu’on attend les coureurs, cette route soudainement vide, telle un tapis sinueux parmi les vignes. Comme elle brille, silencieuse. On s’y balade à pieds ou en vélo, on y musarde en paix, on y goûte le silence et la sûreté comme au temps de l’avant Denis Papin. La route est libre, le moment est irréel, le silence reprend ses droits, plus une bagnole, c’est la fête aux lézards et aux lapins.

Les coureurs sont loin encore. Suivre le Tour, cela n’a de signification réelle que symbolique, car il faut avoir en tête que le cycliste est autant un individu affranchi que le membre assujetti d’une équipe. Et le peloton se vit comme une petite cité, une corporation, avec sa hiérarchisation presque féodale. On sent bien que tout exploit individuel ne peut survenir que de très loin, et que nul ne gagne contre cette étrange municipalité roulante.

Hier, il y avait pour finir la campagne beaujolaise. Le Beaujolais, c’est le pays des vignes et des pierres dorées. C’est un beau coin de France, d’Odenas à Oingt, de Saint-Laurent à Chatillon, sinueux au vertical, par des chemins qui ne savent pas ce qu’est le plat, autant qu’à l’horizontal, à travers les coteaux où le raisin mûrit. Il faisait 35°, sur le pays. « Ça cogne aujourd’hui », disait jadis ma grand-mère, en plantant sur ses cheveux blancs un chapeau de paille, d’été en été plus esquinté. Puis nous allions cheminer par ces coteaux brûlants, jusque la rivière. Mais eux ne musardent pas. Ils ont une victoire d’étape, une place au classement, un rang à tenir, une prime et une augmentation en tête.

Le Tour est joli parce que la France est jolie : j’entends, cette France des paysages, cette France déconnectée des métropoles, du commerce, de la politique et des écrans. Cette France de la transmission. J’ai entendu une mère crier à son petit qui courait devant : «Ça cogne, mets ton bob ! ». Et lui plongeait malicieusement sa main dans un sachet de haribos, pour en enfourner deux ou trois dans sa bouche.

Aujourd’hui encore, il y a eu des chutes, des abandons. Le Tour n’a de sens et de beauté que s’il est compris comme métaphore de la vie. J’ai appris aujourd’hui le décès d’un de mes anciens élèves. Il avait l’âge de ces coureurs, il s’est tué en vélo, paraît-il.

Et puis la course se prolonge, se poursuit. Elle va se poursuivre au-delà de cette étape, au-delà de ce Tour 2014, avec son lot de consolations impossibles, de dépassement de soi, de renoncements et de victoires. Au-delà de ces coureurs et de ces spectateurs. Un long fil ... Chanceux sont ces coureurs de le disputer,certes, ces spectateurs d’y participer à leur façon. C’est ainsi que j’ai fini par lire le Tour, malgré sa caravane publicitaire, le grand show du village départ, les clips culturels de France-Télévision et la pauvreté des éléments de langage des commentateurs, de « satisfaire un besoin naturel » à « avoir des sensations dans les jambes»…A l'instant, les coureurs étaient dans les vignes. Ils seront bientôt dans les alpages. Un jour, ils ne seront plus. Nous non plus. Nous n'avons qu'un dossard. Comme le chantait Barbara, accrochée à son piano comme ceux-ci à leurs vélos, artiste jusqu'au bout des doigts comme eux, à leur façon, jusqu'au bout des pieds, l'important, c'est de bien faire son numéro.

22:00 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : beaujolais, tour de france, cyclisme, littérature, barbara |

mardi, 10 juin 2014

Les CM2 de Florence Machin

La semaine dernière, c’était la fête de fin d’année à l’école primaire, non loin de chez moi. Je passe devant ses bâtiments chaque jour, quand je vais chercher mon autobus au bout du pont. Ce matin là, une affichette attira mon attention. On y annonçait le spectacle des CM2. Sous un dessin sommaire et sous le nom de la pièce, on avait écrit cela :

par les CM2 DE FLORENCE MACHIN (1)

Formulation d’autant plus significative qu’elle demeure vraiment passe-partout, car ce sont ces détails insignifiants qui en disent le plus long sur le dépérissement généralisé qui rend notre monde foutraque. D’ailleurs, je n’y aurais sans doute pas prêté la moindre attention si, ayant moi-même organisé des spectacles scolaires dans le temps, il ne me serait jamais venu à l'idée d'accoler aussi grossièrement mon nom, comme ça, à celui de la classe. Au lieu de ça, mézigue, j’aurais écrit « les CM2 DE JACQUES BREL (2) »

Car enfin, la classe appartient encore à l’école, non ? Et l'école à la commune, non ? Et les mômes, en toute bonne logique, à leurs parents et pas à l’institutrice, non ? Quant à l'institutrice, elle n'est pas chez elle dans l'école, c'est son lieu de travail plutôt, n'est-ce pas ? Je pinaille, me direz-vous. Pinailler fait partie de mon métier, et le bon usage, de ma coutume.

Alors comment comprendre que Florence MACHIN s’approprie ainsi tous ces mômes, et une classe toute entière, qui appartient pourtant à l’école ? Aussi naïvement ? aussi vulgairement ? Plusieurs possibilités, me dis-je en poursuivant ma route, tandis que gazouillent les oiseaux matinaux dans les branches.

C’est peut-être un syndrome de cette extension de la sentimentalité maternelle, névrose qu'on voit à l'oeuvre partout, qui ravage de fond en comble une grande partie du corps social (et pas seulement les écoles, que c’en devient partout une épidémie, qui touche même parfois la gente masculine – d’ailleurs on aurait pu avoir tout autant les CM1 de Pascal TRUC). Est-ce plutôt un syndrome de ce mauvais quart d’heure de gloire promis par Warhol, qui fait que, Florence MACHIN, son nom sur l’affiche, ça la rend toute fébrile, la grande gosse, un peu comme ces quidams filmés à l’occasion d’une grève ou d’un embouteillage, et qui enregistrent le soir leur petite phrase quand ils passent au vingt heures pour emmerder avec tout le quartier ? Le mal doit tenir des deux, puisque cette gloire plus qu’éphémère est un peu devenue notre maman désincarnée à tous, nous autres, pauvres guignols infantilisés de la société du spectacle, comme on a pu le voir dans la lucarne en voyant tous ces mômes traînés par leurs propres parents pour partager des selfies avec les Bleus en partance pour le Brésil.... Mais ce n’est pas tout.

Car ce glissement qui prend toute l’apparence de l’anodin, de l’inoffensif, peut aussi être le symptôme de la disparition du service public en temps que corps d’Etat. Je n'exagère rien. L’Etat n’étant plus, en son sommet, qu’un ramassis de pauvres gars qui passent leur temps à arracher mutuellement de l'affiche le nom de leurs adversaires, il est après tout normal qu’en sa base, il ne soit aussi, avec ses fonctionnaires lobotomisés, qu’une espèce de pantalonnade carnavalesque où chacun ne cherche plus qu’à tirer à soi la couverture. L’effusion sentimentalo-grotesque, la vanité des sans-grades, la privatisation de l’espace public, il doit y avoir un peu de tout ça chez cette Florence Machin ou chez ce Pascal Truc. Et le plus effarant, c’est que dans ces écoles où ils sont instits, ces éternels adolescents ne font pas que du show-business à la petite semaine. Ils enseignent, aussi. Enfin… Et même, ils votent.

Doisneau, La Libellule, 1956

(1) Les noms et prénoms sont fictifs, comme on dit dans la presse à tirages ronflants

(2) Jacques Brel aussi est un nom fictif, enfin, ce n’est pas le nom de l’école en question– même si beaucoup d’écoles portent le nom du Grand Jacques, vous avez remarqué forcément, comme Brassens ou Neruda, les pauvres, sais pas trop ce qu’il en penserait s’il pouvait parler aujourd’hui, de ça, le Grand Jacques.

00:30 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : doisneau, école, infantilisation, france, société, spectacles, fin d'année |

mercredi, 31 octobre 2012

Bienfaits et méfaits d'une même solitude

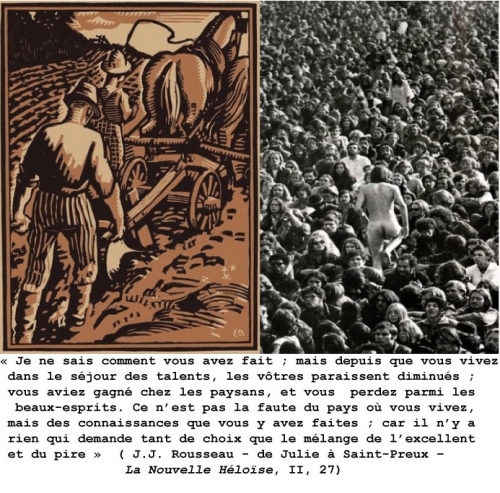

22:13 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : rousseau, woodstock, holgate |

lundi, 03 septembre 2012

Moon K.O par pneumonie

Le révérend Moon est mort d’une pneumonie. On peut considérer que c’est une bonne nouvelle, puisque ça fait un escroc nonagénaire de moins sur Terre. En même temps, des milliers de disciples (qui le considéraient comme leur Vrai Parent) en pleurs sont tout prêts à adorer sa sacrée dépouille en son mausolée. Si l’homme est enfin out, le guru, lui, subsiste. Enfants de Dieu, Témoins de Jéhovah, Hare Krishna, Moon furent, dans les années soixante-dix, les principaux prédateurs sectaires à fleurir en toute liberté alors que de multiples discours mondialisant se faisaient entendre ça et là. « Le monde, chantait Graeme Allwright , se prépare à un grand changement », tandis que les Beatles donnaient benoitement dans la méditation transcendantale du Maharishi Mahesh Yogi. Des sectes d’inspiration bouddhistes, hindous, christiques pullulaient à chaque coin de rues ; celles qui n’ont pas très vite fait faillite sont devenus des PME prospères, voire des trusts internationaux, tel celui de Moon, le milliardaire qui a avalé ce jour son extrait de naissance.

Il parait difficile d’expliquer à un adolescent d’aujourd’hui, confronté à un discours vieux de quarante balais sur la crise et à ses effets ravageurs tant sur l’économie que sur la vie de l’esprit au sens le plus large du terme, comment de tels imposteurs ont pu s’imposer à une population pourtant cultivée. Habilement, tous ont su surfer sur un vide spirituel béant à l’époque, provoqué à la fois par une Eglise catholique vidée de son substrat par Vatican II, une idéologie républicaine peinant déjà à trouver ses marques face aux désordres du monde, des idéologies comme le communisme à bout de souffle. Et même si le phénomène sectaire s’est en quelque sorte banalisé depuis, il a diffusé dans la société un certain état d’esprit que les marchands du libéralisme n’ont pas manqué d’exploiter : celui du « développement personnel », notamment, constitué d’une certaine abdication de la mémoire devant le culte de l’instant, un renoncement profond au collectif au profit du culte de soi, un laxisme matiné de permissivité face à tout ce qui relève de la tradition. Cet esprit sectaire a contribué à créer un monde sans émerveillement ni ressentiment, un monde à la spiritualité molle et diversifiée, quand elle n'est pas absente ou usurpée, où des individus, faciles à abuser sont déclarer tout-puissants et égaux entre eux, quand jamais ils n’auront été livrés aussi démunis aux feux de la propagande et de la manipulation. Moon est mort, oui. Pas son sale esprit, ni le terreau funeste, les terres destructurées sur lesquels il essaima.

21:23 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : moon, sectes, actualité |

lundi, 23 juillet 2012

Du mouron à se faire chez les petites gens

Ce fut l’une des réussites majeures de la campagne de Hollande : Dans une France en crise structurelle depuis trente ans, où les oppositions politiques se réduisent à des clivages plus symboliques qu’effectifs (Où voit-on que la droite serait plus raciste que la gauche, la gauche moins gestionnaire que la droite ?…), dans une France pour laquelle une véritable alternance politique n’est plus possible à moins de scissions radicales et véritablement révolutionnaires avec les politiques conduites depuis Giscard et le verrouillage de la très technocratique Europe, Hollande a compris que le distinction sémiologique pourrait, dans l’esprit d’un nombre peut-être majoritaire d’électeurs, se substituer à l’opposition politique rendue dorénavant caduque. Il fallait pour cela un concept marketing : il choisit celui de « normalité ». Ce concept – qui avait l’avantage de l’opposer aussi à son rival déchu, DSK – emporta d’abord l’adhésion de la plupart des éditorialistes et des chroniqueurs, qui déroulèrent le tapis devant lui, construisant peu à peu à l’occasion des primaires une image présidentielle acceptable par l’opinion, dès lors que l’appareil politicien du PS s’était rangé derrière lui. Restait ensuite à le vendre à l’opinion. L’adoubement par Chirac, auquel il vient de rendre une visite très normale en son château, servit de rampe de lancement en réactivant la « majorité » de bric et de broc constitué par le très imaginaire « front républicain » de 2002.

Avant d’être un concept de marketing politique, la normalité est un concept sociologique. La découverte des gens normaux, dits aussi « petites gens » fut entreprise par l’Ecole américaine de Chicago, initiée par des gens comme William Isaac Thomas (1863-1947) et Robert Park (1864-1944). Thomas est célèbre grâce à son théorème établi en 1928, qui veut que les comportements des individus s’expliquent par leur perception de la réalité et non par la réalité elle-même [« If men define situations as real, they are real in their consequences » (Si les hommes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences.)]. Park, un ancien journaliste, s’illustra avec son article The City (1915), que les spécialistes considèrent comme l’un des premiers ouvrages de sociologie urbaine ; dans lequel il théorise la « proximité » et les « enquêtes de terrains » comme méthodes de connaissances privilégiées de la société. Ce qui est intéressant, c’est que les individus n’y sont plus pensés comme sujets citoyens, mais comme objets d’étude et de propagande..

L’idée que les petites gens peuvent être étudiées s’impose au vingtième siècle naissant durant lequel ce type de concepts (proximité, normalité, respect) vont se substituer dans l’esprit des gens aux valeurs héritées du XVIIIème : liberté, égalité, fraternité, pour dévoyer l’idéal démocratique en démocratie d’opinion. La clé du discours schizophrénique de la « gauche » peut se repérer dans cette tension incessante entre proximité et égalité, normalité et fraternité, à quoi il faudrait rajouter respect (variante justice) et liberté. Qu’attendre dès lors de cet énarque rusé et autoritaire, sinon qu’il incarne inlassablement - tant que l’opinion le lui permettra-, cette image lisse et faussement humble de président normal qui réussit si bien aux vieux Mitterrand où Chirac, dont il emprunte les costumes et les voix, d’un discours à la jeunesse à un discours sur la repentance. ? Les gays et les étrangers, à qui on jettera en pâture un droit de vote et un droit au mariage qui n’ont plus ni l’un ni l’autre beaucoup de sens, serviront servilement d’alibis pour tenir le plus longtemps ce numéro d’équilibriste.

La France, province vieille et frileuse, s’accommodera-t-elle longtemps de cette posture médiatique ou s’en lassera-t-elle au plus vite ? Tout dépendra de la gestion de la crise, diront les commentateurs. C’est oublier le théorème de Thomas : on peut, par exemple, rétablir les publicités sur les chaines publiques et augmenter les impôts des classes moyennes tout en ayant l’air de gauche, ce n’est pas un problème, si l’on y met les formes en feignant d’abolir les distinctions entre, par exemple, riches et pauvres, homos et hétéros, Français et étrangers ; mais les formes vont, viennent, volutes de fumée dans les caprices des peuples. Quand tout sera normalisé on se lassera vite de cette standardisation creuse et sans relief.

La gestion de la crise par Sarkozy a été bonne (1) ; pourtant ce dernier a chuté lorsque les financiers qui le soutenaient ont craint que sa communication trop « autoritaire » ne heurte trop frontalement l’opinion : sa fameuse rupture d’avec la « normalité » chiraquienne l’ayant contraint à droitiser son discours, il finit par passer auprès de Madame Michu comme un dangereux Mussolini en culottes courtes, et perdit de peu sa réélection à cause de cela. Pareillement, Hollande chutera lorsque les financiers qui ont soutenu sa campagne jugeront que sa normalité faite de démagogie et de concertation-parlotte sera redevenue un concept dangereux, parce que trop ostensiblement totalitaire. D’ici là, les petites gens ont du mouron à se faire…

L'école de Chicago et la découverte des petites gens

(1) On écrit ici gestion et non résolution. Commentateurs, faites-y attention avant de ruer dans les brancards.

18:12 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : william thomas, robert park, normalité, école de chicago, petites gens |

dimanche, 10 juin 2012

Le Père Thomas

Le premier à évoquer le Père Thomas aura été Léon Boitel (Lyon vu de Fourvière, 1833). "C'est le Molière des ouvriers et des cuisinières, des conscrits et des bonnes d'enfants", écrit-il. Comme Laurent Mourguet, dont il fut un temps le partenaire, le père Thomas interpréta en effet bon nombre de pièces, dont rien ne demeure puisque, comme Mourguet, il était probablement illettré. Lorsque Boitel lui rend cet hommage, dans un chapitre entier de ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des ouvrages d'histoire locale de tout premier plan, Thomas vivait encore, pour seulement deux années. Nizier du Puispelu (Clair Tisseur) cause également de ce vieux saltimbanque qui marqua décidément ceux qui assistèrent à ses numéros de rues, dans un chapitre de « De viris illustribus lugduni » (Les Oisivetés du Sieur Puitspelu, 1896) : et pas n'importe quel chapitre : le premier. "De Thomas aux autres marchands d'orviétan ou aux bateleurs qui opéraient sur les places de Lyon, il y avait la distance d'Homère aux poétaillons d'aujourd'hui", remarque-t-il. Le compliment n'est pas mince.

On l'aura beaucoup répété, c'est Thomas qui aurait été l'inspirateur de Gnafron, lorsqu'il accompagnait Laurent Mourguet aux Brotteaux, dans ce qu'on appelait alors la Grande Allée. La petite histoire précise que c'est en raison des retards trop nombreux de Thomas que Mourguet eut l'idée de créer une marionnette à sa ressemblance, afin de faire patienter le public en attendant l'arrivée du compère pochard. Et lorsqu'il s'aperçut qu'il avait plus de succès avec la marionnette qu'avec l'original, il fabriqua Guignol à sa propre effigie.

Thomas débuta sa carrière armé d'une trompette et un violon. Il chantait des chansons populaires qu'il réadaptait le plus souvent à sa sauce, et dans lesquelles il glissait des dialogues de bonnes femmes. Il s'était rendu très célèbre avec une chanson, La Bourbonnaise, que le populaire avait tourné contre la DuBarry. Lorsqu'il chantait et improvisait ainsi, il portait un habit à brandebourgs, une grosse montre et un chapeau à petites ailes, arrondi par le dessus. Il faisait également la pantomime et improvisait ses piécettes fort irrévérencieuses, si l'on en croit les témoins de l'époque. Né en 1773, Thomas eut vingt ans sous la Terreur, trente sous Napoléon, quarante sous la Restauration, et vécut ses derniers jours durant la Monarchie de Juillet : il lui fallut donc composer avec tous ces régimes, et tourner avec diplomatie ses diatribes en fonction des saisons. Splendeur et misères de l'intermittence :

En quatre-vingt douze

Ah comme on se blouse !

On voyait tout rouge

Au nom de la Loi !

Mais en l’an quatorze

C’est bien autre chose

On voit tout en rose

Sous notre bon Roi.

A quelques mois de distance, Thomas chantera, raconte Puitspelu, ces couplets différents :

Et gai, gai, le roi Louis

Est de retour en France,

Et gai, gai, le roi Louis

Est rentré dans Paris...

Bon, bon Napoléon

Est de retour en France

Bon, bon Napoléon

Revient dans sa maison.

De son vrai nom Lambert Grégoire Ladré, il était né à Givet dans les Ardennes, avait rejoint Paris avec ses parents. A dix-sept ans, il avait commencé son métier de bateleur au Palais Royal, là même où Diderot évoque si brillamment sa rencontre avec le fameux neveu de Rameau. Avant de s'installer à Lyon, Thomas avait poussé sa roulotte en province, dans le bordelais et le clermontois. Durant cet hiver glacial de 1835, les derniers jours de Thomas furent douloureux. Les émeutes de 1831 et 1834 avaient plongé dans la crise la fabrique et renforcé considérablement les forces de police. Bateleurs, forains, camelots et saltimbanques n'avaient plus le même droit de cité sur la voie publique. A Thomas cependant, en raison de sa notoriété et de son âge, on accorda une sorte de passe-droit : un théâtre, place Le Viste, qui tenait plus de la baraque foraine. Mais ce mois de décembre fut frigorifique. Atteint d’un catarrhe pulmonaire, Thomas prit une bronchite chronique et mourut quasiment dans la rue, comme les SDF du temps présent. On le porta à l'hôpital les pieds gelés, à l'article de la mort. Il rendit l'âme la veille de Noël 1835. Un médecin le disséqua et récupéra son squelette qui poursuivit probablement la carrière de saltimbanque de son infortuné propriétaire - si tant est vrai qu'un prolétaire ne possède que son tas d'os - pour les besoins de l'éducation des étudiants en médecine, fils des notables de la ville qui, enfants, avaient mêlé leurs rires à ses notes de violon.

photo du musée d'Anatomie, Université Lyon I

00:05 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : père thomas, léon boitel, lyon, gnafron, littérature, théâtre, culture |

vendredi, 27 janvier 2012

L'empereur des faux-monnayeurs

La très rocambolesque affaire Bojarski débute le mois de janvier 1951, lorsque des contrefaçons incroyablement réussiés d'un billet de 1000 francs sont signalées à la Banque de France en région parisienne. Quelques années plus tard, en 1958, ce sont des coupures de 5000 francs (dites Terre et mer) dont on retrouve également des imitations étonnamment fidèles. En 1964, enfin, des faux-billets à l'effigie de l’empereur, ressemblant à s'y méprendre au Cent Nouveaux francs Bonaparte sont repérées ça et là. La chasse au faussaire le plus fabuleux du vingtième siècle commence. Très vite, on se retrouve plongé dans les ambiances inimitables d’un épisode des Cinq dernières Minutes :

Un jour, en effet, dans un bureau de poste de la rue Turbigo à Paris, un employé découvre une liasse entière de dix faux, remise par un homme pour l'achat de bons du Trésor. Erreur fatale. Un premier suspect est localisé. C'est un Russe, un certain Alexis Chouvaloff, domicilié à Clichy. Filé, celui-ci mène les inspecteurs de police à son beau-frère, un polonais, Antoine Dowgierd. Les deux hommes sont interpellés le 17 janvier 1964, tous deux en possession de ces faux-billets si ressemblants, à l’effigie de Napoléon. Ils finissent par livrer le nom d’un de leur vieil ami, du nom de Ceslaw Bojarski.

Sans plus tarder, la villa du présumé faussaire est localisée dans la petite commune de Montgeron, en Seine-et-Oise où, sans grande difficulté, les policiers l’arrêtent et le menottent sous les yeux ébahis de sa femme et de ses deux enfants. Les voisins parlent de lui comme d’un individu aussi tranquille que respectable. Après une perquisition de plusieurs heures durant laquelle sa maison est fouillée de fond en comble, on découvre dans un coffre 72 millions d'Anciens Francs de bons du Trésor, dont certains sont connus comme ayant été achetés avec de faux billets par Chouvaloff.

Mais pas la moindre trace d'un atelier de fabrication, et Bojarsky nie formellement toute activité de faux-monnayage.

C’est alors qu’un inspecteur, par accident, fait tomber un verre d’eau sur le linoléum et voit le liquide disparaître en un instant. Intrigué il s’approche, découvre une fente et, sous le lino, une trappe dissimulée. Non loin de là, le mécanisme qui en permet l’ouverture : la cache secrète du faussaire est ainsi mise à nu, avec le matériel nécessaire à la fabrication des faux et plus de 30 millions d’anciens francs en coupures planquées dans des caisses. Bojarsky passe aux aveux en disant au commissaire Benhamou qu’il n’a agi qu’à seule fin d’améliorer son ordinaire et le quotidien de sa famille.

Aussi incroyable que cela paraisse, Bojarski avait fabriqué durant vingt ans pour 300 millions d’anciens francs de papier-monnaie en mixant dans un robot-ménager du papier à cigarettes et du papier calque. Pour sélectionner les couleurs, les répartir, faire la taille douce, presser, encoller le papier après l'impression, vieillir enfin les coupures, il avait conçu lui-même un équipement sophistiqué à partir de pièces différentes achetées ici ou là pour n'éveiller aucun soupçon. Afin d'écouler discrètement sa production, le précautionneux Bojarski avait sillonné la France entière, toujours de nuit, de Paris à Marseille ou à Lille, achetant, ici un stylo, là un paquet de cigarette ... sans même jamais prendre une chambre d'hôtel ! Et puis un jour, lassé de tant de voyages, il commit l’erreur de vendre à l’un de ses amis un lot de billets pour 62,50 NF pièce, en lui disant : « mes billets sont aussi beaux que les vrais, je n'ai jamais eu d'ennuis ». Imprudence qui lui coûta cher. Il eut beau lui recommander expressément de continuer la mise en circulation homéopathique que lui-même avait respectée, et de ne surtout acheter les bons du Trésor à la Poste qu'avec des billets authentiques, Dowgierd décida de mettre dans le coup son beau-frère Chouvaloff qui, plus pressé et moins prudent, commit la faute fatale.

Le commissaire Benhamou a évoqué les révélations pleines d'orgueil de cet ancien élève de l'institut polytechnique de Dantzig, ingénieur et petit inventeur aussi génial que méconnu, aussi commun que romanesque. En l'entendant, dit-il, on croyait écouter la conférence d'un éminent professeur d'université.

Bojarski fut condamné à 20 ans de prison (condamnation indulgente, car le bagne et les travaux forcés, de rigueur pour les faux-monnayeurs, avaient été remplacés par la prison à perpétuité) ; il bénéficia finalement d’une remise de peine pour bonne conduite. On le libéra après treize années d'incarcération.

A présent, on parle d'un Bojarski chez les billetophiles comme d'un Cézanne chez les amateurs d'art ; loué soit le faux-monnayeur ! Sa contrefaçon du billet ce 100 NF est un chef-d'œuvre du genre, recherchée par les collectionneurs du monde entier. Son histoire hors du commun, sa personnalité de rond de cuir, son entreprise de solitaire fascinent. La signification si arbitraire de la richesse, l'aspect dérisoire de la monnaie fiduciaire, et l'ambiguité de la valeur attribuée aux choses, son oeuvre ne nous en offre-t-elle pas encore, en temps de crise, la plus joyeuse démystification ?

Faux 100 NF Bonaparte réalisé par Ceslaw Bojarski

22:06 Publié dans Des inconnus illustres, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (28) | Tags : faux-monnayeurs, bojarsky, billets français, napoléon bonaparte |