dimanche, 14 septembre 2014

Le bouquin de Trierweiler

C’est curieux, ces gens qui me demandent : « Et vous, avez-vous lu le livre de Trierweiller ? », comme pour tenter de me classer dans une catégorie ou dans une autre. Celle des anti-Hollande ou celle des pros ? Celle des lecteurs de classiques poussiéreux ou celle des lecteurs de Closer sulfureux ? Celle des sexistes ou celle des féministes ? Avec les variantes…

Perso, je ne l’ai pas lu. Les bons morceaux publiés par la presse ont suffi à nourrir ma détestation bien connue de l'actuel locataire de l'Elysée. Et j’en ai bien (et gratuitement, merci) rigolé, sans m’en étonner plus que cela : que Hollande se fiche de la gueule des pauvres en privé, ça n’a rien d’étonnant. Il ne doit pas être le seul. Les journaleux qui parlent « d’assassinat politique » à ce sujet ont tort : Moi Président aurait su, ne serait-ce qu’un jour, incarner la fonction, comme disent les politologues, le retentissement de ce livre n’aurait pas été tel. On n’assassine pas un cadavre. Il n’est pas donné à tout le monde d’être ainsi ridiculisé en public : la normalité se venge.

Après, tous ces débats sur faut-il ou non vendre ce bouquin, est-ce une merde ou pas, l’outrance des libraires et leur soudain puritanisme sur la question restent cocasses. Quand on passe son temps à vendre de la merde, on devrait se réjouir d’avoir soudain sur ses rayons un bel étron présidentiel, non ? Leur indignation n’est pas sans me rappeler celle du personnel politique quant aux vertueux idéaux républicains qu’untel ou une telle, en pensant cela ou en faisant cela aurait bafoués. Il faut toujours se défier quand on crie à la vertu comme à un secours : ce sont toujours les plus incompétents qui, en général, entament ces complaintes. Et puis, la République n’est pas plus sacrée que le président n’est monarque ; ce catéchisme maçonnique qui singe l’Eglise et la monarchie depuis la chute de Napoléon III est tout juste ridicule. La normalité de Hollande en aura été l’appendice ultime, dont plus aucun bruit ne s'échappe, sinon les bâillements du public qui s’ennuie devant l'orifice.

« Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité », écrit Julie à Saint-Preux, dans la sixième partie de La Nouvelle Héloise. Face aux amants de l'Elysée, aussi pestilentiels et réels que lamentables, les amants oniriques, les amants rêvés, les amants rousseauistes demeurent l’un des cœurs les plus palpitants de la littérature mondiale. Cette Julie devant laquelle cette Valérie n’est qu’une journaliste, ce Saint-Preux devant lequel ce François n'est qu’un président.

Lecture de La Nouvelle Héloise dédiée à Mme de Damery,

François Hubert, 1765

21:54 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : rousseau, trierweiler, hollande, littérature, édition, presse, closer |

mercredi, 13 août 2014

Les hauts lieux du spectacle résistent aux humaines prétentions

On a souvent répété que Rousseau avait « inventé la beauté des montagnes », notamment celle des Alpes, et la phrase des Confessions est demeurée célèbre : « Au reste, on sait déjà ce que j’entends par un beau pays. Jamais pays de plaine, quelque beau qu’il fût, ne parut tel à mes yeux. Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés qui me fassent bien peur » Avec le promeneur solitaire et l’idéal de pureté qu’il dépose sur elle, la montagne cesse d’être un lieu hostile, effrayant, mortifère, pour devenir une allégorie du sublime, un idéal sensible qui se raconte de lui-même : « Tout le jour, enfoncé dans la forêt, j'y cherchais, j'y trouvais l'image des premiers temps dont je traçais fidèlement l'histoire ; je faisais main basse sur les petits mensonges des hommes, j'osais dévoiler à nu leur nature, suivre le progrès du temps et des choses qui l'ont défigurée, et comparant l'homme de l'homme avec l'homme naturel, leur montrer dans son perfectionnement prétendu la véritable source de leur misère »

Les lecteurs et héritiers de Rousseau ont développé et corrigé le motif. Sur le chemin du saint Gothard, Chateaubriand décrit ces arbres que la nature alpestre a forcés à redevenir sauvages : « la sève se fait jour malgré la greffe : un caractère énergique brise les liens de la civilisation. » Quelques lignes plus loin, se souciant de lui-même, que les révolutions politiques ont jeté sur les routes : « J’ai encore assez de sève pour reproduire la primeur de mes songes, assez de flammes pour renouer mes liaisons avec la créature imaginaire de mes désirs ».

Les montagnes qui entourent le lac de Lugano deviennent-elles pour autant le lieu d’une renaissance exaltée au sentiment de l’infini ? Le mémorialiste âgé remet bien vite à sa place la ferveur du rêve rousseauiste : « Si pour devenir un robuste, un saint, un génie supérieur, il ne s’agissait que de planer sur les nuages, pourquoi tant de malades, de mécréants et d’imbéciles ne se donnent-ils pas la peine de grimper au Simplon ? » Et, conclut-il, ce sont les belles personnes qui font les beaux sites. Les montagnes ne font, elles, qu’ajouter « quelque chose de l’infini aux passions de l’âme ».

C’est avec Chateaubriand que la nature devient donc un spectacle à part entière, avec ce que cela suppose d’empathie et de mise à distance, de séparation et d’effusion. François-René fut contemporain des premières ascensions, qui datent de la fin du XVIIIème siècle ; les chamoniards Paccard et Balmat avaient-ils feuilleté du Rousseau ? Et l’anglais Edward Whymper, du Chateaubriand ? A peine l’homme posa-t-il un œil quelque peu contemplatif sur la montagne qu’il se trouva des intrépides pour la conquérir. Et la célèbre catastrophe du mont Cervin ne fut que le prologue d’une longue histoire, celle de la conquête toujours éphémère, toujours illusoire, des « hauts lieux ».

J’apprends qu’une cordée entière de six personnes vient d’être victime de l’Argentière. Six, après et avant de nombreux autres... Se mesurer au gigantisme de la montagne fait tellement partie du « pari ordinaire » que les nouveaux touristes se jettent à la figure, que certains partent à l’assaut du Mont Blanc en chaussures de ville, rapportent les gendarmes du coin. Devenir le héros du spectacle, après l’oubli du grand théâtre naturel dans lequel ce dernier déroule ses abstractions, son idéalisme, sa crétinerie, chacun s'en croit-il capable, vanité de l'égalitarisme oblige ? Cette inconscience et cette imbécillité post-modernes, qui jettent tout autant le touriste sûr de ses droits à la gueule des requins sur certaines plages, proviennent-elles de ces jeux de rôles aventureux dont on devient pour trois dollars le héros dérisoire ? Ou de cette goujaterie intrinsèque à l’ère industrielle, qui transforma le voyageur en touriste en quelques générations, sans parvenir - Dieu merci - à réduire l’implacable et somptueuse rudesse des monts à l'échelle de la prétention de simples images, d'humaines œuvres d'art...

Doré, catastrophe du mont Cervin

15:17 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : edward whympe, paccard, balmat, saint-gothard, lugano, mont-blanc, l'argentière, rousseau, chateaubriand, littérature, montagne, doré, mont-cervin, alpinisme, tourisme |

mercredi, 26 juin 2013

L'émergence du cadavre en littérature (3)

Paul Bénichou a bien montré comment la manière dont le sentiment qui, chez Rousseau, signait la présence au monde, devenait chez les romantiques l’expression d’un manque du monde :

« Le sentiment implique le désaveu de la vie présente et actuelle, il fait du passé sa nourriture de prédilection ; il vole tristement vers l’enfance, vers le pays natal, et au-delà, vers la patrie céleste dont la vie nous sépare » (1).

Ce qu’exprime par exemple Novalis dans Le Désir de Mort. « Nous n’avons plus le goût des terres étrangères/ Nous voulons retourner chez nous, chez notre père »

Dans un tel contexte, la description du cadavre insiste à la fois sur sa misère (il est abandonné à son sort, nu, seul, proche de pourrir), sa fortune (en attente de résurrection, d’un devenir glorieux), et ce qu’il représente pour le survivant : l’âme romantique rencontre dans le cadavre son frère exilé en cet autre pays dont les connotations sont toutes positives : le repos, la sagesse, le salut. Le mort dont le cadavre est la trace n’est pas véritablement mort, il est parti. Il n’est pas au sens propre anéanti, il est seulement ailleurs. Grâce à cette euphémisation, la matérialité du cadavre est occultée, voire niée ; on préfère d’ailleurs évoquer une dépouille plutôt qu’un cadavre. Ces dernières évoluent dans l’espace élégiaque de la nuit et du tombeau, qui est son palais tragique. Dans cette demeure fantastique, parfois assimilée à la chambre nuptiale, un songe librement dérivé du thème de la Résurrection se fait jour : celui du Revoir, dans une sublimation baroque du désir amoureux insatisfait. Alexandrine La Ferronays, une très jeune femme, s’écrie, devant le cadavre de son très jeune époux emporté par une phtisie pulmonaire (2) : « Ses yeux déjà fixes s’étaient tournés vers moi (…) et moi ! sa femme ! je sentis ce que je n’avais jamais imaginé : que la mort était le bonheur ».

Cette sublimation s’inscrit dans un contexte historique et militaire dont Musset, dans les premières pages de la Confession d’un enfant du siècle s’est fait le chantre exalté : «La mort fauchait de si verts épis qu’elle en était comme devenue jeune, et qu’on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers, tous les cercueils en étaient aussi. Il n’y avait plus de vieillards ; il n’y avait que des cadavres et des demi-dieux ». (3)

Qu’est-ce que la mort, qu’est-ce que la nuit dans une telle conception ? C’est la perception, infiniment prolongée par un mouvement d’intériorité qui se nourrit de l’instant présent saisi à l’envi, du désir amoureux dont le cadavre devient la forme sublime et taboue. Tel, pour Claire, l’appel de Julie sur lequel se clôt La Nouvelle Héloïse » et qui monte du cercueil parlant, métonymie de l’effigie elle-même de Julie :

« ô ma Claire, où es-tu ? que fais-tu loin de ton amie ?... son cercueil ne la contient pas toute entière… il attend le reste de sa proie… il ne l’attendra pas longtemps. »

Objet de toute méditation sur la mort et sur le désir amoureux, le cadavre opère ainsi une entrée glorieuse en littérature à l’aube du XIXéme. L’endroit du corps mort ne se lasse pas d’être magnifié par une parole poétique foisonnante. Cette dernière contourne la corruption de la chair ainsi que la tradition du péché, dont elle est la marque dans la conception religieuse.

Le lieu du corps mort peut même devenir un point d’énonciation privilégié ; ce sera à maintes reprises la trouvaille de Chateaubriand dans ses Mémoires : « Que sont devenues Henri et Gabrielle ? Ce que je serai devenu quand ces mémoires seront publiés. »

Il faudra donc attendre la fin du siècle pour qu’apparaissent en légions les cadavres voués à la putréfaction. Pour l’heure, le cadavre est, par nature, glorieux, et toute sa gloire se lit sur son front. « Pourquoi la mort, qui sait tout, n’aurait-elle pas gravé sur le front de sa victime les secrets d’un autre univers ? » s’interroge Chateaubriand dans René.

Arrêtons-nous sur cette description du tableau de Raphaël représentant le Christ , que le héros de La Peau de Chagrin rencontre dans le magasin d'antiquités :

« Sous le front, sous les chairs, il y avait cette éloquente conviction qui s’échappait de chaque trait par de pénétrantes effluves. Cette peinture inspirait une prière recommandait le pardon, étouffait l’égoïsme, réveillait les vertus endormies »

On retrouve les mêmes termes aussi bien dans la description de Mme de Mortsauf, l’héroïne du Lys dans la Vallée dont le nom lui-même est tout un programme

« Ce fut ma première communication avec la mort. Je demeurai pendant toute cette nuit les yeux attachés sur Henriette, fasciné par l’expression pure que donne l’apaisement de toutes les tempêtes, par la blancheur du visage que je douais encore de ses innombrables affections, mais qui ne répondait plus à mon amour. Quelle majesté dans ce silence et dans ce froid ! combien de réflexions n’exprime-t-il pas ? Quelle beauté dans ce repos absolu, quel despotisme dans cette immobilité : tout le passé s’y trouve encore, et l’avenir y commence. Ah ! je l’aimais morte, autant que je l’aimais vivante. Au matin, le comte s’alla coucher, les trois prêtres fatigués s’endormirent à cette heure pesante, si connue de ceux qui veillent. Je pus alors, sans témoins, la baiser au front avec tout l’amour qu’elle ne m’avait jamais permis d’exprimer.» (4)

Félix demeure ainsi toute la nuit les yeux attachés sur Henriette, Chactas avoue n’avoir rien vu de plus céleste que ce visage d’Atala : se dit alors le sentiment de se trouver devant une immense beauté, qui se donne à expérimenter comme un lien fulgurant avec un instant atemporel. Cette dernière fois est souvent présentée comme une première fois : « tout le passé s’y trouve encore, et l’avenir y commence. », s’écrie Félix, à la manière de René devant le cadavre de son père : « C’est la première fois que l’immortalité de l’âme s’est présentée clairement à mes yeux. »

La blancheur du visage d’Henriette, comme la blancheur du visage d’Atala, donne à lire la transparence d’un sommeil, signe de ce que Jankélévitch appelle « l’escroquerie de la mort », et qu’il définit comme étant « l’apparence de vie que conserve le corps » (5). Devant le cadavre glorieux, le survivant est fasciné, tel le héros de La Peau de Chagrin devant le tableau de Raphaël par cette escroquerie dans lequel il lit l’image de la divinité, comme suspendue hors du temps. Tel quel, le cadavre devient un objet poétique parfaitement malléable. Il n'est plus au monde tout en s'y trouvant encore, motif à la fois abstrait et concret, incarnation somme toute parfaite du sentiment en quoi la subjectivité la plus idéalisée peut se dire, et trouver echo chez le lecteur. La période du cadavre glorieux signe ainsi l'émergence du cadavre en littérature, motif encore tout empreint de religiosité. Avec la diffusion des spiritualités en lutte avec le catholicisme, au premier lieu duquel on trouve et mysticisme de Svedenborg le spiritisme de Kardec, la description du cadavre prendra d'autres enjeux.

(1) Paul Bénichou, Le sacre de l'écrivain, Corti

(2) Cité par Ariès dans son remarquable L'homme devant la Mort (chapitre 10, judicieusement nommé Le temps des belles morts)

(3) Musset, Confession d'une enfant du siècle, Première partie. Un des textes des plus limpides sur le romantisme et ses constituants historiques

(4) Balzac, Le lys dans la vallée

(5)La Mort, Jankélévtich, Champs Flammarion « Nous serions attirés par l’apparence de vie que conserve le cadavre. Nous serions attirés par l’apparence charnelle de la personne. Mais le sentiment que cette personne est devenue une chose inerte nous repousse. La plus sainte des apparences, celle de la personne, image de la divinité, est ici frauduleusement contrefaite. »

11:07 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : romantisme, littérature, balzac, chateaubriand, cadavres, rousseau, catholicisme |

samedi, 25 mai 2013

Ma mère avait laissé des romans

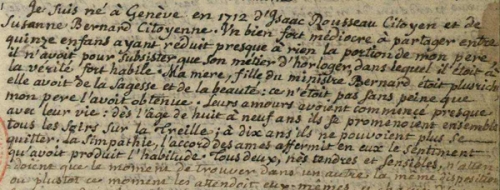

Dans ses Confessions, Rousseau parle peu de sa mère, sinon pour dire qu’étant « le triste fruit » du retour de son père, il lui couta la vie. Le lecteur apprend son nom, Suzanne Bernard. Et son état : Citoyenne.

Et puis, toujours dans le livre premier, il y a cette phrase, énigmatique et poétique, par laquelle se résume le sentiment de sa filiation, et que j’ai toujours trouvée aussi sombre que belle, parce que parfaitement close sur elle-même, accomplie. Et exprimant comme nulle autre un sentiment d’inachevé, une ouverture somptueuse vers l’imaginaire. Six mots : « Ma mère avait laissé des romans »

Un possessif, tout d’abord, pour déterminer une appartenance affective au monde irréelle, par quoi moi, Jean Jacques, je la possède malgré sa mort (et au-delà d'elle) : Ma

Mère : beau mot, nom commun, qu’on est en train, par bêtise, de laisser disparaître de l’usage de la langue française au profit de ce ridicule maman ou de ce futur parent 1 ou 2. Car maman n’est qu’un diminutif qui désigne une personne particulière dans son ensemble, quand mère désigne un état, une fonction et un fait : nous avons tous une mère et pas forcément une maman (c’est le cas de Rousseau, d’ailleurs). Alors que maman est un terme affectif, parent 1 ou 2 un terme légal, mère, par le cordon ombilical et la cicatrice que j’en porte au milieu du ventre, me rattache à l’histoire de ma propre naissance et à celle de mon appartenance à l’humanité, autrement dit, à quelque chose de plus grand encore qu’une personne, un fait.

Or toutes les lois du monde et tous les désirs du monde n’aboliront jamais les faits : voilà pourquoi Rousseau emploie ma à propos de cette femme qu’il n’a jamais connu et qu’il qualifie de mère, et Maman (avec un M majuscule, certes, mais sans possessif) pour désigner madame de Warens, qu’il a éperdument aimé, par la suite. Une mère, contrairement à une maman, est unique, irremplaçable. Se rend-on bien compte de ce que signifie, pris un à un, ces trois mots : mettre au monde ?

Avait : Le plus que parfait dit pourquoi, précisément, une mère est irremplaçable : comme le père, elle donne chair et matière à cette antériorité temporelle qui sans eux serait un trou noir insignifiant autant qu’insupportable, une source d’angoisse infinie, de ce temps où je n’étais pas là, et où eux était là, après d'autres, qui y furent, et n'y son plus non plus. Que les morts sont plus précieux que les vivants ! Avait : C’est un temps mystérieux, fabuleux, mythique. Il se peut que dans mon inconscient, une fois ôté tout le savoir historique et plat de ma raison, ce temps soit du même calendrier que celui de la guerre de Troie ou de la Genèse. Cette antériorité mystérieuse de moi-même et de mes gènes n’appartient qu’à ma mère et à mon père, par eux je remonte le fil imaginaire de la race dont j’ai besoin pour traverser le temps, pour ne pas être un simple matricule, aimé ou pas, peu importe. Rousseau n’écrit pas « elle a laissée, mais « elle avait laissé »…

Laissé : Le participe passé indique une trace, une empreinte, un héritage. Le mot est terriblement ambigu. Laisser (léguer) c’est une preuve d’amour d’un côté, d’un autre, laisser, c’est aussi abandonner. Dans ce laissé, se côtoient la joie la plus intense, la mélancolie la plus indicible. Il y a à la fois la certitude de l’amour, du désir, et la crainte du non-amour, de l’indifférence, tous les contours d’une solitude à la fois admise et insupportable.

Des : Que cet indéfini est bavard ! Comme il dit le peu d’importance de ces romans, par rapport au possessif ma, qui inscrivait tout à l’heure la donatrice dans la parole. Des : Si Jean-Jacques énonce les titres des livres qu’il lira ensuite, et qui sont ceux de son père, il ne dit rien de ceux laissés par sa mère, sinon qu’ils sont des « livres amusants », puis qu’il passa avec son père des nuits entières à les lire, et que ce dernier le quittait à l’aube en lui disant : « je suis plus enfant que toi ». La force littéraire du passage tient bien à cela, à la pudeur et à discrétion qui -à la fois témoigne- du projet de tout dire et y contrevient : ces romans sont ce qui reste et qui témoigne d’elle, et, donc, ce qui réunit le père et le fils dans ce qui importe plus encore que la pensée, le sentiment.

Romans : Nous y voilà. Les romans étant tout ce qu’elle a laissé, et Jean-Jacques ne la connaissant qu’à travers les récits qu’on voulut bien faire de sa vie, elle-même est devenu, comme le dit Philippe Lejeune, « un roman ». Mais à bien y regarder, elle a laissé aussi un fils, auquel le terme pourrait se substituer : « Ma mère avait laissé un fils ». De là à s’imaginer soi-même et sa vie comme un roman, il n’y a qu’un pas. Quel que soit le sens qu’on donne à la phrase, on retombe toujours sur cette rencontre de la mère et du fils dans et par la parole, et dans le cas de Jean-Jacques, dans et par la littérature. « Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité » (1) s’écrie, dans un écho significatif, Julie dans la sixième partie de La Nouvelle Héloïse, peu avant de mourir. Ma mère avait laissé des romans : Cette phrase, plus que toute autre dans l’œuvre de Jean Jacques et est la preuve.

Ci dessus, manuscrit des Confessions (premières lignes)

Ci dessous, le texte de Rousseau (Livre I des Confessions)

14:11 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rousseau, confessions, fête des mères, littérature |

jeudi, 18 avril 2013

De la clarté et de la transparence

Ce n’est pas parce qu’une eau claire est transparente qu’il en est nécessairement de même pour l’être humain. Car l’eau n’est claire ou transparente que vis à vis d’elle-même, de sa substance.

Quand un être humain se sent clair, c’est généralement qu’il n’a rien à se cacher (et, ipso facto, à cacher aux autres). La clarté n'est ainsi un élément de la relation à autrui que dans un second temps. On peut, cependant, être clair vis à vis de soi-même, et cacher sa clarté aux autres. Par exemple pour éviter qu'ils ne la troublent.

La transparence, depuis Rousseau, c’est autre chose. On parle de transparence pour désigner cet état rêvé de non mensonge (de non obstacle) dans la relation à autrui. Principalement la relation amoureuse, d’ailleurs.

Par extension, parler de transparence dans la relation humaine en général, c’est supposer qu’on se dise tout : y compris ses mensonges, sa non clarté. Ce faisant, on pourrait donc être transparent dans le mensonge. C'est la logique de l'aveu.

On le voit, transparence et clarté, dès lors qu’on passe du liquide à l’humain ne sont plus synonymes. Rêver une équivalence entre les deux, c'est suivre Rousseau dans ce qui est à la fois un songe, une fiction et une confession, mais cela n'aide pas à voir clair dans le fait politique.

Parler de transparence en politique peut avoir une certaine efficacité rhétorique, en effet. Mais cela n’aura jamais de signification. Car transparence et clarté, en politique, ne s'appliquant pas au même domaine, n'ont plus du tout le même sens (la même orientation non plus)

Sophisme des sectateurs, comme dirait Jean-Jacques...

07:07 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : clarté, transparence, politique, littérature, rousseau |

mercredi, 06 mars 2013

Un héros picaresque

Félix avait longtemps refusé de s’engager dans une quelconque activité, traînant sa nonchalance d’un job sans importance à un autre sans intérêt. Les années cinquante le permettaient. Viré de l’Institution Saint-Christophe de Paray-le-Monial en classe de quatrième pour avoir été à l’origine d’un incendie de broussailles dans le parc, il avait été recueilli par sa grand-mère maternelle, qui possédait encore une petite propriété à La Clayette en Brionnais, vestige d’une fortune en partie défunte. La vieille dame ne le garda chez elle qu’un été. Elle parvint dès l’octobre de la même année à le placer comme apprenti jardinier au château de La Chaize, car une de ses amis d’enfance y avait épousé un majordome. Le château avait été construit en 1674 par François de la Chaize, frère cadet du fameux Révérend Père qui avait été conseiller de Louis XIV. Il avait offert par la suite son patronyme au cimetière le plus célèbre de France.

La propriétaire qui l’avait accueilli au château descendait directement du comte Pierre François de Montaigu. Celui-ci avait hérité du domaine élevé par le Roi Soleil au rang de marquisat, alors qu’il était ambassadeur de Louis XV à Venise, et avait eu pour secrétaire particulier Jean Jacques Rousseau. Ce dernier a beau parler du comte de Montaigu comme d’un pingre de peu de charisme et de très mauvaise foi dans ses Confessions, cela n’empêchait pas la marquise de Montaigu de claironner fièrement le nom et tous les titres du bonhomme, dès qu’elle évoquait l’un de ses ancêtres en public.

Félix avait séjourné jusqu’à sa seizième année au château, sous l’autorité d’un maître maigre et sec, aux mœurs ambigus avec les jeunes apprentis. Tous bichonnaient le Jardin à la française du château, l’un des plus purs du pays, un joyau de Le Nôtre disait ce maître en redressant le dos et arquant le sourcil. Bien que Félix n’ait jamais eu de tabou à parler des plaisirs du sexe, il resta toujours allusif sur ce qu’il avait souffert alors des mœurs libertines de ce bonhomme sous la charmille en arcades du potager, où légumes et feuillages pendaient en festons. En quittant aussi brusquement le château, il se condamnait à un destin à la Jean-Jacques, en un siècle autrement moins philosophique où le vagabondage n’avait souvent d’autre issue que le commerce.

Mais sa grand-mère était morte entre-temps. Oncles et tantes avaient fait comprendre à l’orphelin que le monde était vaste autour de la Bourgogne, et qu’il se ferait un tort infini de n’en pas explorer les plus extrêmes recoins. Ces oncles et tantes-là, tous propriétaires terriens, murmuraient quand on évoquait devant eux son nom, qu’il fallait un raté dans toutes les familles, et que la leur avait pondu celui-ci. Le raté en question, tout enclin à les satisfaire, prit alors son balluchon, et un train de nuit pour Paris.

Au petit matin, un étrange mousquetaire l’accueillait gare de Lyon. Coiffé d’un chapeau noir à plumes blanches et vêtu d’une longue cape noire, avec des rubans de soie, il faisait la Une de Paris-Match. On aurait dit Elisabeth II d’Angleterre. « Paris acclame la reine », titrait France-Soir. Avec son maigre pécule, Félix, qui arpenta d’abord les boulevards puis les rues plus encaissées et encombrées de la rive droite, eut du mal à se trouver une chambre hôtel, tous les établissements bon marché du Paris touristique étant pris d’assaut. Il passa donc sa première nuit à la belle étoile, et put croire que les feux d’artifice tirés sur la Seine en l’honneur de la jeune reine, l’étaient pour son bon plaisir.

Il parcourut beaucoup les rues que Paris lui ouvrait tout grand cette nuit-là, pour se tenir éveillé, d’une part, mais aussi parce que « un homme qui n’a plus de famille à dix-sept ans, n’a non plus personne pour encombrer son chemin » se disait-il, découvrant ce qu’il n’avait jusqu’alors connu qu’à travers quelques descriptions balzaciennes glanées au fil de ses classes, quelques images en noir et blanc dérobées à des films, et les témoignages de la comtesse de Montaigu : le boulevard Bonne Nouvelle, la porte Saint-Martin, la rue Saint-Denis, le coin des Halles, l’île de la Cité, Notre-Dame dans l’obscurité. Il était une heure du matin passé lorsqu’il entra dans un bistrot ouvert jusqu’à l’aube, place de la Contrescarpe, là même où « les clochards dansent tous en rond », chanta Brel un jour.

14:01 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, félix, la clayette, rousseau, elisabethii, france soir, paris match |

samedi, 22 décembre 2012

Fins du monde et faux-prophètes

Le 21 décembre fut donc, comme on s’en doutait, à la fois une blague, un produit marketing, un contre-sens, une aberration, tout ce qu'on voudra, mais également un épisode banal de notre vie ordinaire. Car il est commun, depuis notamment le passage au XXIème siècle, la fièvre du 11 septembre américain, la prise de conscience du réchauffement climatique par tout un chacun, la médiatisation incessante des catastrophes naturelles, d’affirmer que nous vivrions en des temps apocalyptiques. Si tel est le cas, on me permettra ici d’observer que l’une des caractéristiques les plus notoires de ce temps, tel qu’il est annoncé dans la Bible, est qu’il est celui où fleurissent les faux-prophètes. Considéré sous cet angle (celui de l'existence des faux prophètes), qu’ils soient contrefaçons de Jésus Christ, de Krishna, de Kabir, de Bouddha, de Lao Tseu ou de toutes autres figures, religieuse, historique, voire politique, nos jours, nos mois, nos ans s'appesantiraient bien, vu le pullulement de faux-prophètes et de copies de faux-prophètes, en temps d’Apocalypse (1)

Au centre du dispositif des faux-prophètes, on trouve toujours la même revendication rhétorique : celle d’une expérience personnelle de Dieu, expérience qui s’affirme à la fois d’une grande simplicité dans sa forme mais d’une extrême complexité dans sa réalisation. Dans le discours des faux-prophètes, Dieu se niche, se love et s’impose à la fois telle une évidence qu’on tutoie tous les jours, presque un pote, et une promesse toujours différée dans le temps, liée à un effort à faire, une pratique à conduire, un engagement à tenir, un horizon jamais atteint.

Tous les faux-prophètes ont ainsi en commun de laisser penser que non seulement la réalisation de cette expérience personnelle, mais aussi que toute réussite individuelle, qu’elle soit d’ordre affective, sociale, morale, dépend soit d’eux-mêmes, soit d’une implication dans un service financier ou une participation politique pour l’organisation qu’ils incarnent avec plus ou moins de bonheur. Bref : c’est l’équilibre même de toute la psyché d’une personne qui se retrouve enchaîné aux conditions même d’un discours visant à l’enfermer dans une constante réévaluation de l’effort –matériel, financier ou spirituel – qu’il doit engager pour encore progresser.

Depuis l’effondrement de l’Ancien régime, le politique qui a besoin de convaincre pour gouverner a aussi à sa manière produit pas mal de discours reposant sur ce même dispositif : qu’est-ce que le Grand Soir promis par l'évangélisme social et ses multiples opportunistes, sinon cette expérience personnelle sans cesse désirée/différée (et plus désirée même dès lors qu’elle est à jamais différée), projetée au mieux sur du collectif, au pire sur du tribal ?

L’implication qu’on demande au militant n’est dès lors pas loin de ressembler à celle qu’on exige du sectateur : lui aussi, d’une certaine façon, aliène une part de la vision qu’il a de lui-même à la bonne santé de son parti. Le militant, comme le sectateur, se contente de peu quant à la réalisation par le parti des objectifs initiaux, et possède, pour justififier le parti, la même mauvaise foi que le sectateur face à son église. On sait cela depuis longtemps, pourtant la machin bien huilée tourne et retourne, et les mêmes scénarii s'écrivent.

L’expérience a montré qu’il est aussi difficile de quitter une secte qu’un parti – même si les implications ne touchent pas les mêmes idéaux. Comme le démontre le Rousseau des Rêveries, en indélicatesse avec le fanatisme de la franc-maçonnerie de son temps, il n’y a décidément que l’homme seul qui soit bon. Non qu’il ne soit pas lui aussi endoctriné, car il semble que nous ne puissions nous passer de doctrines, mais pour la raison du moins que même s’il se trompe, il ne trompe que lui-même (2).

Tobormory, dessin publicitaire de Floc'h pour une exposition féline (une case du Rendez-vous de Sevenoaks)

(1) Les évangélistes américains sont un exemple parmi tant d’autres. Comme il y existe un top cent d’à peu près tout et n’importe quoi, il existe un top cent des faux prophètes prospérant en leur rang : La première place est occupée par Joel Osteen, pasteur officiel de Lakewood Church au Texas, qui n’est que le premier d’une longue liste de prédicateurs aux dents aussi blanches que longues. La mega église de Osteen se targue d’une fréquentation hebdomadaire de 43 5000. Ses prêches sont diffusés intégralement par CNBC.

(2) Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire. Dans la troisième promenade, Rousseau affirme « car je craignais de me tromper sur toute chose », et c’est peut-être dans cette inadaptation permanente à l’adhésion au dogme que réside la beauté de sa pensée.

14:43 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, rousseau, apocalypse, faux-prophètes, joël osteen, évangélistes, gurus, sectes |

mercredi, 31 octobre 2012

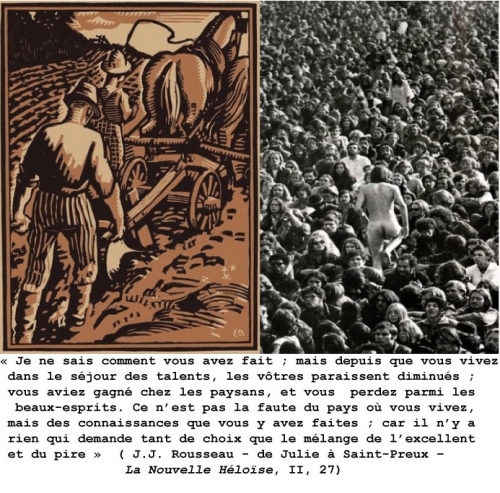

Bienfaits et méfaits d'une même solitude

22:13 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : rousseau, woodstock, holgate |

mardi, 25 janvier 2011

Julie et la commémoration

Avant-hier encore, je ne connaissais rien du « haut comité des célébrations nationales ». Le scandaleux retrait de Louis Ferdinand Céline m’a conduit au gré de navigations à son site. C’est là qu’on découvre la liste complète de ces hommes (politiques, artistes, écrivains et autres) que la République juge dignes de mémoire ; parmi les écrivains, Eugène Scribe et Henri Troyat, dont les apports à la littérature furent, il est vrai, considérables. Pourquoi pas, pendant qu’on y est, Emile Augier ou Octave Feuillet ? Paul Bourget et Gilbert Cesbron ? Parce qu’il faut, pour être dans l’annuaire, être d’une classe en 1.

Parmi les écrivains connus, donc, Théophile Gautier (né à Tarbes en 1811) : la préface deMademoiselle de Maupin est le dernier texte encore lu parfois, pour le célèbre passage sur les latrines. Je ne connais guère de monde qui se récite le soir les octosyllabes d'Emaux et Camées. Sans doute est-ce bien regrettable.

On y rencontre également, pêle-mêle, Philippe de Commynes et Blaise Cendrars, le journaliste Louis Blanc et le cinéaste Georges Mélies, bref, c’est un composé hétéroclite auquel la polémique qui débute aura finalement apporté un joli coup de pub.

De façon plus étrange y figurent deux œuvres littéraires (car on commémore aussi des œuvres) : Eloge de la Folie (1511) d’Erasme, et la Julie de Rousseau, commencée en 1756, achevée en 1761.

Un texte court et un autre dont les centaines de lettres qui le composent ont enchanté l’Europe avant de tomber dans un oubli presque total du lectorat populaire : les aventures de Claire et de milord Edouard, de Saint-Preux, de Julie et de monsieur de Wolmar ne font guère recette, pas plus que la société des belles âmes de Clarens et les chants naïfs des paysans. Je me demande dans quelle condition, avec quel budget, en présence de qui se fera la célébration de la Nouvelle Héloïse.

C’est pourtant le livre somme, celui qui serait l’équivalent pour l’auteur des Confessions de l’Ulysse de Joyce, de la Recherche de Proust ou du Voyage de Céline : la communauté des belles âmes - et tous les mythes qu’elle traina avec elle, au premier chef celui de la transparence des cœurs qu’analysa en son temps Jean Starobinski - s’y donne à lire ; mais également la question du suicide, celles des jardins à l’anglaise, de l’éducation des enfants, de la religion sensible, de l’apprentissage, du négoce, des citadins, du théâtre du monde, de l’héroïsme par la valeur et le mérite, de la musique italienne…

La Nouvelle Héloïse est fondamentalement un roman sans bouc-émissaire : peut-être est-ce la raison pour laquelle il est presque illisible aujourd’hui que nous avons en avons, de boucs-émissaires, tant besoin.

« Je me figurais l’amour, l’amitié, les deux idoles de mon cœur, sous les plus ravissantes images. J’imaginais deux amies plutôt que deux amis, parce que l’exemple est plus rare. Il est aussi plus aimable. Je les dotai de deux figures non pas parfaite, mais de mon goût, qu’animaient la bienveillance et la sensibilité »

Après la mort de Julie, la société de Clarens se dissout car elle ne peut survivre que sous la forme d’une utopie. Demeure pourtant ce qui est seul vrai en vertu du paradoxe de Jean-Jacques, « le pays des chimères », c'est-à-dire le pays du roman lui-même et de ses personnages.

Le hasard de mon existence et les circonstances de mes études m’ont fait lire trois fois ce que d’aucuns appelleraient sans soute un pavé : « Quoique né homme à certains égards, j’ai longtemps été enfant et le suis encore » y affirme l’infatigable promeneur solitaire et persécuté. J’aime cette phrase. Il m’arrive de me la répéter, comme quelques autres de lui, car elle brise avec finesse la prétendue linéarité de l’existence, les théories darwiniennes appliquées à l'individu, l'orgueil qu'on ne peut souvent s'empêcher de tirer d'avoir vécu...

C’est Wolmar qui narre la mort de Julie à la fin de l’opus : « Je vis brûler dans son regard je ne sais quelle secrète joie, dont je ne démêlais pas la cause». Nous la démêlons nous, et la première phrase, une dénégation, « il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien », le murmurait déjà.

Tout passe et rien ne se perd, même si la nature au final engloutit les apparences. La Nouvelle Héloïse, qui est l’exact contraire de l’œuvre de Sade donne la clé et la formule pour ne pas se consommer, demeurer vivant, comprendre la prévenance : Notre époque, mortifère et sans amour, emplie de sentences ordurières et procédurières, d’injonctions hautaines et sans objet, a depuis longtemps égaré la culture dont le dix-huitième siècle éclairé avait accouché, et que la langue française dans sa magnificence, sa variété, sa subtilité demeurait encore à même d’exprimer : une syntaxe comme un corps aéré, une prose poétique concrète et sensible, telle que la 17ème lettre de la quatrième partie, cette fameuse promenade sur le lac, qui est peut-être le texte le plus célèbre du XVIIIème siècle, et qui fit partie de la première couche du roman :

09:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : rousseau, la nouvelle héloise, littérature, julie |