samedi, 07 décembre 2013

Molly Bloom et les Illuminations

On dirait que le TNP est devenu une gigantesque machine à divertir le troisième âge ! Que de têtes chenues et de crânes dégarnis, tandis que la salle Jean Bouise s'emplit peu à peu. Dehors, c’est le commencement de la fête des Lumières. Du haut en bas du cours Emile Zola, une seule « bouche » de métro demeurait ouverte à chaque station, avec des agents de sécurité et des barrières pour guider la foule. La nuit tombée, l’asphalte luisant, longtemps que je n’avais pas fait le trajet Terreaux-Gratte-Ciel à pinces. L’hôtel de ville de Villeurbanne, cierge de sucre toujours aussi impeccablement stalinien, devant les petites cabanes de Noël en bois de part en d’autres de l’avenue Henri Barbusse.

Sur scène, à présent, un lit en partie défait attend la performance. Anouk Grinberg relance ici sa Molly Bloom, avant de se retrouver une fois encore aux Bouffes du Nord à Paris. Joyce, tout de même ! Je regarde autour de moi : Le symbole même de l'avant-garde littéraire des années trente n’intéresserait-il plus dorénavant que des seniors ? Comme la roue tourne ! Autour de moi, on ne que parle d'amis au cimetière, de frère a l'hôpital, de chute dans l'escalier. C’est alors que se pointe un garçon de salle qui insiste lourdement sur le fait que nous devons tous éteindre nos portables. Devant un parterre aussi hirsute et insoumis, ça fait sourire. A moins qu'il ne le juge, ce public, trop distrait, étourdi... «L’actrice, dit-il, a besoin de concentration ». Le chapitre 18 qui conclut en une phrase de monologue le roman de Joyce, on s'en doutait…

Puis Anouk Grinberg commence : « Oui puisqu’avant il n’avait jamais… » Ici, tout tient dans la restitution de ce texte qui doit surgir du corps même jusqu’à ce « j’ai dit oui » de la fin « je veux bien Oui. ». Du corps même. Et sans vulgarité. Gageure que seul l’instant de chaque mot – non pas de chaque phrase – mais de chaque mot, comme il vient à la fois à la bouche et à l’esprit – a rendu possible. Quand au bout d’une heure habitée, peuplée, hantée par ce Dublin et ces personnages avec lesquels le lecteur averti d’Ulysse est familier, et que le profane découvre comme naturellement, Anouk Grinberg vient saluer, ce qui l’unit à la salle un bref instant est une vérité première : Le texte de Joyce n’est ni hermétique ni abscons. Il est vous, moi, elle, dans le flux de l’esprit. Les rappels fusent. Yeux de feu, bonheur, la comédienne. Une réussite. Puis on se retrouve en marche vers le métro, seul dans la nuit.

© Pascal Victor – Artcomart

« Le voilà, le plus beau moment du théâtre, disait Béraud, quand on rentre à pied chez soi ». Quand la représentation a été aussi juste, c'est vrai. On se sent alors encore empli d'une présence dont on sait qu'elle tardera à s'évaporer. Pourtant, ce soir, un autre spectacle tourne en boucle par la ville. Du contemporain balourd. Lyon n’est plus qu’un gigantesque parc d’attraction, aux allées/rues gardées par des agents municipaux et des CRS. Inhibition/exhibition. Me demande ce que James Joyce écrirait à propos de ces cohortes d’adultes, se pressant par les rues obscures d’une projection sur façade à une autre. Tous ces monologues qui se heurtent et se bousculent. Mais les lumières en boucle anesthésient le flux de la pensée. N’en disent rien, sinon Oooh ou Aaahhh, ou bien c’était mieux l’année dernière, et puis passer à une autre attraction. Gosses portés sur les épaules. Doigts tendus, de ci de là. Ainsi tassés les uns contre les autres, au pas, de files en files. Étrange rencontre que celle de Molly Bloom et ce commerce de lumières, projeté à ciel ouvert.

Jadis, c'était la fête des Illuminations. Marie/Molly. Le consentement final qui clôt les 18 chapitres d'Ulysse est pensé, lui, telle une épiphanie. Dans la lumière diffuse qui rebondit de colonne en colonne à l'intérieur de l’église saint-Nizier, là où des badauds croisent des paroissiens et des fêtards, c'est le peuple d'aujourd'hui. Pas que des têtes chenues et des crânes chauves, non. On pourrait presque se croire, quelques secondes durant, perdu au détour d'une page du Dublin de Joyce. Paradoxalement, c'est bien le seul endroit de la ville : des Molly Bloom, y en a partout autour de moi. Des Leopold aussi. Des Stephen, des Milly et des Buck Mulligan. Vieux, jeunes. Des passés, des à venir. Une race immuable, les personnages. Je ressors. Sur le parvis de l'église, des marchands de vin chaud. Une épopée qui dure encore...

Molly Bloom, avec Anouk Grinberg,

jusqu'au 14 décembre 2013, TNP Villeurbanne, 20.00, durée 1h15

du 14 au 24 janvier 2014, Bouffes-du-Nord, Paris

13:25 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : théâtre, tnp, jean bouise, molly bloom, anouk grinberg, fête des lumières, lyon, illuminations, dublin, james joyce, littérature |

jeudi, 02 février 2012

James Joyce a 130 ans

A la main. Pas encore, l'ordi. Pas encore. Le papier se gratte. Faut que ça crisse. Traits, tracés, lettres. Partir et revenir. Bruire. C’est aujourd’hui l’anniversaire de Joyce. L’ aurait 130 ans. Des pleins et des déliés. 130. Bigre, le bougre.

130 ans ! Il y a peu, Le Figaro titrait : « Vivre 130 ans, l’incroyable révolution de la science ». Assembler ses molécules comme des legos. Régénérer les organes. Hop là ! Tripatouiller le dedans. Laboratoires sans fin. Dans leur folie démocratique, les scientifiques de mes deux déclarent « abolir les inégalités génétiques ». Finirai par plus adhérer du tout à l’égalité si ça continue. Sauver ses gènes de leur sans-gène. L'égalité à tout prix. Envers et contre tous. Jusque dans la programmation céleste. La ruche sans issue. Pour tous, en plus… Pouarkkrr…. De quoi vous dégouter, si le spectacle de leur propagande électorale ne l’avait déjà fait. Pour de bon. Sarkozy déplumé. Hollande enfariné. Pitres pour des pitres. Jamais d'honneur, là-dedans. Jamais.

130 ans, c’est Jeanne Calment + 8. Mais Jeanne n’a laissé aucun écrit. Nothing, nada. Oubliée, la Calment. S'est laissée séchée paresseuse. Dans le trou, à présent. Comme tout le monde. Le trou, la tombe, la fin du voyage. C’est le point crucial. Le point où convergent toutes les lignes de Joyce. Le point de création, d’où tout sort, aussi. Ithaque la pure. Le cœur qui bat, la tombe. « Un type pourrait vivre dans son coin tout seul toute sa vie. Oui, il pourrait. Mais tout de même il aurait besoin de quelqu’un pour le descendre dans le trou qu’il aura pu creuser lui-même » Ça aussi, ça sort d’Ulysse. Page 162. Collection folio, tome 1.

C’est tout le contraire de ce qu’ils disent, les scientifiques, les politiques, les chiens de garde. Vive la mort ! Sans mort, pas de solidarité. Pas de talent. James Joyce a eu 130 ans tout seul. Comme un grand. Un très Grand même. A force de gratter sa plume. A la poigne de la rature. Comme un vieux merle. Du dandysme, là-dedans. Pas peur de son élitisme. De sa morgue. En a fait quelque chose, lui.

Nous quittons tous la maison paternelle comme le fit Stephen, pour chercher infortune. « Peut-être pourriez vous y retourner », suggère Bloom, dans l'Abri du Cocher. La taverne, tout est là. Suggestion de l'impossible retour. Retour, quand même : « Il revient après toute une vie d’absence à ce point du monde où il est né, où il fut toujours, jeune ou vieux, un témoin silencieux, et là, son voyage terminé, il pante son murier. Et meurt. La séance est levée.»

130. Le bon âge des patriarches : «Le nombre de mes années de migrations est de cent trente. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres. », se plaint Jacob à Pharaon. Durer et puis durer. Dieu s'endure. Pas tous capables de tenir. Pas tous. Et Ulysse, combien ? Qui me dira l'âge d'Ulysse au dernier instant ?

Lira-t-on encore Joyce dans 130 ans ? Demander, interroger, mener l’enquête autour de soi, sondages Ipsos, Sofres, Opinion Way : qui a lu Ulysse d’un seul trait ? Sondez, sondez voir, pour voir. Et Finnegans ? Qui s’est tapé Finnegans ? Les Morts, à la limite. Huston au secours. La pellicule, plus la page. Triche. Mais qui s’est tapé Finnegans sans ciller ? Moi pas. Moi pas pu. Qu’importe ! A partir de quand un écrivain survit-il à sa disparition physique ? Je veux dire, à partir de combien de lecteurs, pour exister, grand âge ? Chêne qu'on n'abbat plus. Combien longtemps ? Comme le descendre dans son trou, tout ça, tout pareil. Lire, descendre dans ses mots. L’enrober Pastiche. Dure encore. Dure encore, aujourd’hui. Un feuillet de lui, là-haut. Fortiche.

Aujourd’hui, James Joyce aurait 130 ans. Aujourd’hui, James Joyce a cent trente ans.

00:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, james joyce, 130 ans, ulysse |

dimanche, 25 décembre 2011

L'indignation en polo Lacoste

Drôle de jour. J’apprends par hasard la mort de George Whitman. La Shakespeare and Co, dont le nom nous ramène à Sylvia Beach et à James Joyce, est en deuil. Cette photo des années 1920 appartient aux mythes de la modernité enfouie. La librairie du 37 rue de la Bûcherie tiendra-t-elle le coup ? Depuis la disparition des PUF, place de la Sorbonne, on n’est plus trop sûr de rien. A Lyon, toutes les librairies d’envergure du vingtième siècle ont fermé. La plupart ont disparu, quelques courageux ont pris le relai et les centres de distribution d’objets culturels Mainstream, pour parler le langage Martel, ont tout avalé.

A propos de librairie, une phrase saisie au vol devant une télé allumée, hier. C’était sur LCP, l’émission Librairie Médicis. Frédéric Beigbeder qui vendait son Bilan après l’Apocalypse (pas lu, lirait pas) et entretenait le chaland de son indignation disait ceci : « Je suis un Stéphane Hessel en polo Lacoste ». Comme si Stéphane Hessel était, je ne sais pas, un terroriste ou un loubard de banlieue. Comme si ce vieux diplomate n’était pas déjà l’image même du polo Lacoste. Du polo Lacoste indigné. Le pire.

Tout ça me fait penser à cette phrase du regretté Christopher Lasch, dans son Culture de masse ou culture populaire de 1981 : « Il est certes tentant pour des gens de gauche de croire qu’en retransmettant des images de rébellion politique ou en diffusant des idées radicales, l’industrie de la communication pourrait être transformée en agence de contre-propagande. Mais loin de subvertir le statu quo, les medias de masse récupèrent les mouvements radicaux et l’idée radicale à l’instant même où ils leur concèdent « un temps de parole égal ».

La différence entre une librairie ancienne et un centre de distribution d’objet culturel indéterminé, c’est que la première avait les moyens d’être parfois une agence de contre-propagande, le second, où s’empile l' indignation en polo Lacoste à 3 euros, incarne le media de masse par excellence. Celui qui n'est là que pour faire des affaires en grand nombre.

11:26 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : george whitman, shakespeare and co, stephane hessel, james joyce, sylvia beach, librairie, littérature, indignation, christopher lasch |

jeudi, 10 novembre 2011

Chet Baker pense à son art

Pure réussite, ce titre. Accrocheur avec juste ce qu’il faut d’élégance intrigante et de mélodie distanciée. Du coup j’ai ouvert le livre. Et j’ai lu.

Pas déçu à la sortie. Si rare, à présent, qu’un titre tienne vraiment sa promesse. Trop souvent, le choix de l’éditeur qui garde son chiffre en tête. Celui d’Enrique Vila Matas tient parole. A partir de l'énigme de ces quelques mots, son bouquin se déplie d’une seule voix, méditation sur le style, songe envoutant sur la littérature déjà lue ainsi que celle à écrire.

Rien à voir, de prime abord, avec le trompettiste légendaire. Dans une parfaite unité de lieu, la scène se déroule à Turin, non loin de la chambre de la Via del Pô où Xavier de Maistre composa un jour pour lui seul son Voyage autour de ma chambre (texte intégral ICI).

Celui qui nous parle de son art se rappelle que « ce n’est vraiment qu’en méditant, en écrivant qu’on sort du sommeil » (p 17). Il se morfond entre deux bornes -ou deux impasses-, comme on voudra. En tout cas, deux tentations : celle qu’incarne le terrible Finnegans Wake de Joyce, et celle qu’illustre le plus tranquille Les fiançailles de Monsieur Hire, de Simenon.

Pour faire court, entre cette littérature normée qui sait pourquoi elle existe, qui organise le monde en le racontant, qui captive. Et celle qui se demande pourquoi elle existe, quelles formes elle doit adopter pour ne pas trahir le désordre qui l’entoure, de quelles voix elle doit parler, qui interroge, déconcerte. D’un côté, l’attirance exaltante pour tous ces récits aux formes inédites que, tout d’abord, on n’arrive pas à comprendre. De l’autre, la faim organique de narrations sociales, d’histoires d’amour.

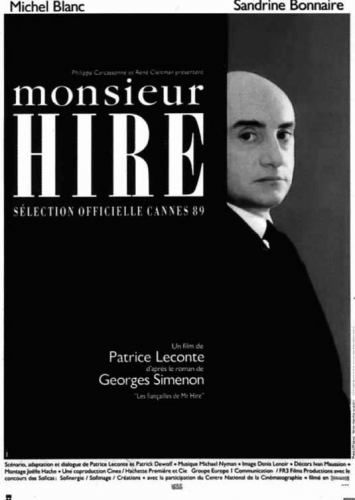

Monsieur Hire de Patrice Leconte, p 14

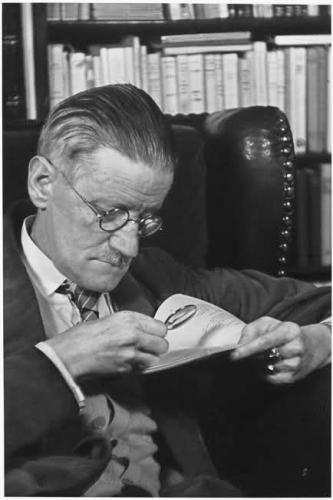

James Joyce par Gisèle Freund, p 111

D’un côté ce franc monstre de Joyce, dont « la distanciation était totale » (p18), et son Finnegans, que « personne n’a été aussi idiot pour lire de A à Z » (p 37), qui était le roman préféré de John Lennon, « so way out and so different », et duquel le physicien Murray Gell-Mann a extrait un mot, quark, pour baptiser une particule (p39) (heureuse, juste et attendue retrouvailles, ajouterai-je, entre littérature et physique quantique). Ce monstre, par ailleurs, « mortellement ennuyeux », « fait de phrases déguisées en langues et en costumes régionaux », «une catastrophe d’intelligence » (p 142).

Et puis de l’autre, le confort de Simenon, l’inventeur de Maigret, fascinant de n’avoir jamais douté, Simenon et son Monsieur Hire dans les aventures duquel le critique se plonge, heureux « de se sentir comme tout le monde, de lire des récits de facture traditionnelle », de se sentir enrobé « dans le courant d’air d’une foule qui avance en se serrant les coudes sur un boulevard ». Cette littérature qui nait de son incapacité à supporter le désordre inconsidéré de la vie » et qui fait semblant, au risque de la stupidité, « de croire au sens », qui construit «des petits théâtres fixes, de minuscules théâtres stables, des théâtres de poche de l’âme, des événements qu’on peut raconter, des styles qui sont des farces se dressant sur le néant » (p 165).

Cependant, dès lors que le roman se définit depuis l’origine comme « une rébellion constante et radicale contre les règles ou les coutumes inventées par le genre lui-même » la déconstruction du narratif et le narratif lui-même sont-ils vraiment deux inconciliables ? La tension entre les deux est-elle une fatalité ? A ce point, on frôle la théorie, l'intellect, l'esssai pur. Mais Vila-Matas ne se contente pas de poser la question, il s’arrange pour faire de son éventuelle réponse le fil conducteur de son récit, de son intrigue, une part intégrante, peu à peu, de son style, une réponse à l’énigme soulevée par le titre.

« La littérature, note le critique narrateur, a toujours été un excellent moyen de mesurer aussi bien l’acquisition des certitudes que leur abandon (p 30).» S’échafaude dès lors une construction aussi habile qu'abracadabrante, aussi mentale qu’imaginaire : De Maistre, l’illustre précurseur qui inaugura 42 jours dans sa chambre le voyage immobile pour découvrir qu'il était double ne connaissait-il pas déjà bien « le va et vient moderne entre récit classique, parodie et rénovation » ? Dès lors, la délicate cohabitation entre la bête et l’âme qu'il mit en pages ne serait-elle pas déjà un peu celle du Docteur Jekyll et de mister Hyde ? Et ces derniers, sont-ils sans rapport avec ces couples de maudits jumeaux que forment Joyce et Simenon, Monsieur Finn et Monsieur Hire ? Injecter un peu de l’air de Finnegans dans le corps de Monsieur Hire jusqu’à produire « un style combinatoire Finnegans Hire », est-ce un rêve si chimérique que ça ? Nous voilà plongés au coeur d'une problématique littéraire que tout créateur a fatalement rencontrée dans son itinéraire intime, auquel ce récit donne étrangement chair, sur fond de Bela Lugosi's dead et d'érudition critique.

Survient alors le meilleur passage du livre, celui dont l’onirisme est à la fois parfaitement joycien et parfaitement simonien, une scène durant laquelle le personnage Finn et le personnage Hire dialoguent de leur art au coin d’une rue, épiés par Chet Baker fumant au volant de sa voiture (p 121).

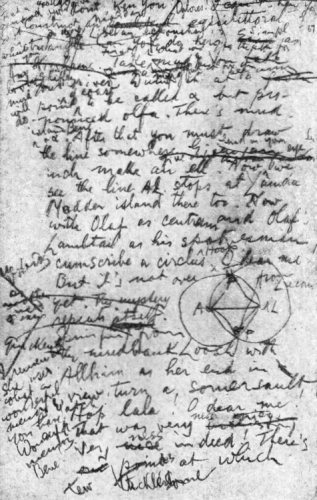

Chemin faisant, Vila-Matas adresse de nombreux clins d’oeil, façon Gracq dans En lisant en écrivant. Au risque de trop flirter avec le style universitaire, diront les plus malveillants, tant les références émaillent ce texte aussi brillant que déconcertant. Chacun retiendra de ce bouquet ce qu’il voudra. Je garde le détour par Céline (si mal lu de nos jours), qui parlait « de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir de leurs gonds pour ainsi dire (…) mais très légèrement, parce que si vous faites lourd, n’est-ce-pas, c’est une gaffe, c’est la gaffe.» Je retiens, j'ai aimé aussi le pastiche du Breton de Nadja, avec l’insertion de nombreuses photographies assurant en lieu et place de la description une référence au Réel (devenue ici, dans un jeu de mise en abyme, référence au textuel et à l'iconograpique) : parmi toutes, l’affiche du film Monsieur Hire de Patrice Leconte avec l’inquiétante gueule de Michel Blanc. La photo de Joyce à la loupe de Gisèle Freund, et celle d’une épreuve corrigée du manuscrit de Finnegans (p 110). Celle d’une rue de Dublin (Nassau Street), lieu ou mythe dans lequel se rêvent ce livre et d'autres (1), en regard de celle d’une rue de Turin, endroit où il s’écrit. Le rêve de monsieur Hire, tel ce splendide noir et blanc de Daynmita Sing représentant une jeune femme allongée de dos sur un lit, tandis que celui du narrateur s’incarne dans la photo de la librairie de l’Humanité, cliché directement emprunté à Nadja (On signe ici…)

Daynmita Sing, p 103

Libraire de l'Humanité (Nadja), p 120

« Après le séisme qu’il (Joyce) a provoqué dans le langage, les plus lucides successeurs de Joyce nous semblent aujourd’hui des survivants qui marchent dans les décombres sous un ciel insondable sans étoiles, s’arrêtant devant les rares foyers qui, par bonheur, sont encore éclairés. », écrit Vila-Matas. Son entreprise nous apparaît-elle, à son dénouement, comme l’un de ces rares foyers ? Bien trop tôt pour le dire, même si le dédoublement de l’écrivain en Stanley Elkin demeure une proposition romanesque acceptable pour clore ce livre réellement exigeant et captivant. Mais cela reste une proposition politiquement correcte, pas un dépassement ; la grave question de la fissure entre littérature populaire et littérature élitiste, texte essentiellement narratif et texte fondamentalement réflexif, demeure heureusement pendante.

Il faut cependant rendre grâce à Vila-Matas de deux choses : d'abord, de l’avoir à nouveau si élégamment posée, cette question intrinsèquement moderne, et que la postmodernité hyper-marchande autant qu’hyper-technicienne feint d’avoir oubliée dans ses problématiques médiatiques à deux balles. Ensuite d'évoquer sans tabou le lien qu'elle nourrit avec le facteur économique de la réception de l’œuvre en société consumériste, comme en témoigne, en guise de conclusion, ces quelques lignes à l'humour pince sans rire, : « Même quand il était contesté par les monarchies, l’art respirait mieux que de nos jours. Il n’y avait au moins qu’une seule personne, où à la rigueur qu’une petite cour pour sanctionner l’œuvre. C’était aussi pénible, mais il y avait moins de monde ». (p 26)

Enrique Vila-Matas,

Chet Baker pense à son art,

Traduit de l’espagnol par André Gabastou

Mercure de France, Octobre 2011

(1) On songe, bien sûr, à Dublinesca du même auteur.

06:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, james joyce, simenon, critique, enrique vila matas, chet baker pense à son art |

dimanche, 06 novembre 2011

Les écrivains au carrefour des lieux communs

Dans le lourd pavé qu’il consacra à James Joyce en 1959, Richard Ellmann rappelle ce conseil que prodiguait le vieux maître (qui, par ailleurs, disait de lui-même : « Je ne suis qu’un clown irlandais, un plaisantin universel ») : « si tu entends un lieu commun, fuis immédiatement» Avec sept milliards d’individus sur Terre, le programme est de plus en plus ardu à réaliser, mais abrite toujours une épée de sagesse pour qui comprend l’individu comme un original, dans le sens premier du terme : si durant son dur labeur, l’écrivain doit faire de la copie, il convient si possible qu’il évite d’en devenir une lui-même. Rude besogne qui a de quoi l’occuper, il est vrai, jusqu’à sa mort. Joyce, qui se flattait déjà auprès de Beckett que personne, hormis quelques Juifs, n’ait lu Ulysse en entier, a si bien réussi son programme qu’il a fini par écrire ceci : « Non, ayde-moi Pétault, ce n’est pas une malléfficace pourqhyacinthine orgie de taches et macules et barres et boucles et cercles et grouillons et notules juxtaposées que relient des giclées de vitesse. Veut seulement dire je l’aime ou je l’enquiquinne… »

Finnegans Wake fascine parce que c’est un vrai lieu, habitat de papier circulant de par le monde, et qu’on sent lisible de son auteur seul ; c’est au fond la transcription narrative la plus achevée de ce conseil offert un jour et devenu méthode : fuir le lieu commun. « J’ai découvert, disait Joyce, que je peux faire avec le langage tout ce que je désire » ( Entretiens avec Samuel Beckett, 1954)

Le lieu commun, l’écrivain inquiet d’y noyer son pauvre esprit peut aussi tenter pour le mettre à distance d’en dresser l’exégèse, comme y excella en son temps Léon Bloy. «Car il est temps de le déclarer, la langue des Lieux Communs, la plus étonnante des langues, a cette particularité merveilleuse de dire toujours la même chose, comme celle des Prophètes. Les bourgeois, dont cette langue est le privilège, n'ayant à leur service qu'un très petit nombre d'idées, ainsi qu'il appartient à des sages qui ont réduit au minimum le fonctionnement de l'intellect, rencontrent nécessairement chacune d'elles à tous les entrecroisements de leur quinconce, à chaque tournant de leur bobine. Je plains ceux qui ne sentiraient pas la beauté de ça. Quand une bourgeoise dit, par exemple : «Je ne vis pas dans les nuages », tenez pour sûr que cela veut tout dire, que cela dit tout et qu'elle a tout dit, absolument et pour toujours. («tout le monde ne peut pas être riche», p 35 dans l’édition numérisée ICI) Je me rends compte à l’instant que Léon Bloy écrivait cette exégèse il y a tout juste 110 ans, or voyez comme cela demeure actuel : «Être comme il faut : Règle sans exception. Les hommes dont il ne faut pas ne peuvent jamais être comme il faut. Par conséquent, exclusion, élimination immédiate et sans passedroit de tous les gens supérieurs. Un homme comme il faut doit être, avant tout, un homme comme tout le monde. Plus on est semblable à tout le monde, plus on est comme il faut. C'est le sacre de la Multitude»

Une autre façon d’empoigner le lieu commun, plus balzacienne, traverse jusqu'à nos jours toute la littérature dite réaliste : il faut se rappeler que le point de départ de la Comédie Humaine, tel que son auteur l’explicite dans l’Avant Propos, est une comparaison entre l’humanité et l’animalité. Depuis les Caractères et l’avènement de la physiognomonie, une tradition classique avait fait en effet du personnage un pur lieu commun, celui où le plus grand nombre vient, au fil de sa lecture, reconnaître ses vices ou rêver sa vertu. Ses sentiments eux-mêmes, note Balzac dans La Recherche de l’Absolu « gardent la physionomie des lieux où ils sont nés et l’empreinte des idées qui ont influé sur leurs développements.» D’une certaine façon, le personnage balzacien réussi se doit de n’être que l’incarnation indiscutable d’un lieu commun, qu’il devînt « Napoléon de la finance » ou « Christ de la Paternité ». Dans cette perspective, le grand art n’était pas de le fuir ou d’en dresser l’exégèse, mais de le figurer au sens propre, et de la manière la plus tranchée et la plus performative qui soit, telle une formule magique et indiscutable : « Les ambitieux ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes (Le Père Goriot) « Une famille qui n’est plus rien pour personne en France serait un sujet de moquerie à Paris. Elle est toute la Bretagne à Guérande (Béatrix) ; « Voilà les Parisiennes : si elles ne savent pas se vendre, elles éventreraient leurs mères pour pouvoir briller » (Le Père Goriot) ; « Tuer la fortune d’un homme, c’est pire que le tuer lui-même » (Sarrasine), « La vie est en nous et non au-dehors » (Louis Lambert) ; « Nous nous aimons en raison du plus ou moins de ciel que contiennent nos âmes » (Séraphita) ; « il y a quelque chose de plus fort que nos sentiments, c’est la Nature » (La cousine Bette)… Impossible de lire Balzac et de l’aimer sans presque voir le sourire de ces lieux communs, sourire qui est à la fois celui de l’homme pressé, de l’écrivain payé à la ligne et de l’artiste qui voulut un jour rivaliser avec l’Etat-Civil...

13:03 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, james joyce, léon bloy, balzac, finnegans wake, éxégèse des lieux communs |

jeudi, 25 août 2011

Les priorités de l'écrivain

Les séances permirent à Joyce de reposer ses yeux et il se soumit le 11 juin 1924 à une troisième opération : la seconde iridectomie de l’œil gauche ; la première avait eu lieu à Zurich en 1917. Etendu ensuite dans une chambre obscure avec un bandeau, il voyait défiler en esprit les éléments désagréables du passé.

Myron Nutting alla le voir dans sa clinique, « le château de madame de Lavallière rue du Cherche-Midi », comme l’appelait Joyce par dérision. « Hello Joyce, cria-t-il gaiement. Joyce demeura silencieux quelques secondes, puis tira de dessous l’oreiller un carnet et un crayon. Lentement, il nota quelque chose, replaça carnet et crayon sous l’oreiller, puis tendit la main : « Hello, Nutting ». Celui-ci était stupéfait.

Richard Ellmann, Joyce II, p 204, Gallimard, Tel

18:32 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, james joyce, iridectomie, zurich |

mardi, 16 juin 2009

Ulysse a 105 ans

Très honoré d'apprendre, grâce au toujours attentif et précieux Monsieur Photon qu'aujourd'hui 16 juin 2009, c'est l'anniversaire de Léopold Bloom ! Pour peu, j'enragerais d'être né d'hier, tiens ! Vous vous rendez compte un peu ? Naître un 16 juin ? Naître le jour qu'Ulysse déambula fictivement dans Dublin ? Y'a de quoi plus savoir où on habite, non ? Car c'est bien le 16 juin 1904, il y a tout juste cent-cinq ans, que Léopold Bloom, à la page 81 de mon édition (c'est en folio) se lève et commence sa journée. Alors pour fêter ça, on devrait tous marcher dans la ville où on habite, un exemplaire à la main, et se la refaire à nouveau, cette journée de mille pages : 1000 pages ! vraiment, quel "moderne" ou "post-moderne", quel "avant-gardiste" ou quel "nouveau romancier" des années cinquante fit mieux que James Joyce ? De pâles brouillons, à côté de cette radicale remise en cause de la narration. De ce système d’échos, de phrase en phrase, toujours juste, et tellement significatif : Ulysse, c’est un univers.

Pour preuve, deux débuts de chapitres, deux débuts d'une même journée : celle de Dedalus (première partie), celle de Bloom (deuxième partie): le fils, le père, Ulysse, Télémaque…

« - Majestueux et dodu, Buck Mulligan parut en haut des marches, porteur d'un bol mousseux sur lequel reposaient en croix rasoir et glace à main. » (Dédalus le considère avec froideur)

« - M Léopold Bloom se nourrissait avec délectation des organes des mammifères et des oiseaux

Mettez les deux en relation, la croix qu'on contemple (ici faite d'ustensiles prosaïques) et les entrailles dont on se nourrit (rognons, gésier, tranches de foie...), et ce système d'échos ensorcelant, dont aucun lecteur n'est à ma connaissance sorti indemne, commence, et vous obtenez déjà un début de retrouvailles, c'est à dire de sens, entre les deux.

J’ai lu Ulysse durant plusieurs nuits, des nuits interminablement denses, il y a longtemps, alors que je travaillais à l’hôpital. Lyon, Dublin, où habitais-je alors ? Lug est celte, d'ailleurs, Lug d'où jaillit la capitale des Gaules. Je me souviens qu'alors je voulais être écrivain, que cela seul comptait, que partout où je passais, l’usine, le bureau, l’hôpital, l’atelier, il me semblait que j’étais, et si insouciamment, en repérage. Et voilà que tout à coup, quelqu’un était soudain devant moi, dressé. Un maître. Pas un petit maître. A jamais devant moi, je lisais ce roman de ce type qui était déjà mort, de cet ainé irrémédiable, et je verrai ce dos qui marcherait devant moi, et j’aimais ce type, ce maître, et je le détestais de m’avoir, comme ça, coupé l’herbe sous l’pied. C’était James Joyce. Genre de rencontre dont on se remet mal, fort mal, je vous assure. On a beau faire son malin ...

09:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : ulysse, bloom, 16 juin 1904, james joyce, littérature, lyon, dublin |

vendredi, 09 janvier 2009

Personne n'est quelque chose

Curieuse journée. Superpositions diverses d'impressions qui se conjuguent, mêlent les gens, les lieux, les époques. Hier matin, je vois un prof à la photocopieuse du lycée : trente-trente cinq ans, le capot de la machine relevé, son cartable entrouvert sur la petite table à côté. Bien en poste. Chez lui. Me rappelle soudainement une prof qui est depuis six ou sept ans partie à la retraite, à cette même place, ce même lieu, faisant la même action. Autrefois. Ce même air installé. Autrefois. Moi-même, entre ces deux-là, me revoyant alors, à présent, ensuite, me devinant plus tard, puis jamais. Moment d'épiphanie. Parole de Joyce, remontant à la surface. Grâce de la littérature :

« Toute la population d'une ville disparaît, une autre la remplace, qui passera aussi. Maisons, files de maisons, rues, kilomètres de trottoirs, piles de briques, pierres. Ca change de mains. Ce propriétaire-ci, celui-là. On dit que le mort saisit le vif. Un autre se glisse dans ses souliers, quand il reçoit sa feuille de route. Ils achètent ça à prix d'or, et après, ils ont encore tout l'or. De la filouterie, quelque part, là-dedans. Amoncelé dans les villes, miné par les siècles. Pyramides dans le sable. Bâties avec le pain et les oignons. Esclaves de la muraille de Chine. Babylone. Les grosses pierres restent. Tours rondes. Le reste, débris, banlieues envahissantes, bâclées en série, maisons poussées comme des champignons, bâties de vent. Asiles de nuit. Personne n'est quelque chose. » (Ulysse, chapitre II)

20:05 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : james joyce, littérature |