mardi, 06 octobre 2015

Séraphins de l’Église militante

Beau titre de sagesse, que Léon Bloy octroie aux Chartreux de saint Bruno dont c’est aujourd’hui la fête, au détour des lignes de son Désespéré, Marchenoir, venu mendier dans le fameux monastère alpin « l’absence du dix-neuvième siècle » et son corollaire, « l’illusion du douzième ». A l’heure des e-tombes et autres saugrenues et sataniques profanations de l’Être et des êtres, il ne restera bientôt plus guère qu’eux, ces blancs Chartreux « si austères, si suppliciés, si torturés par les rigueurs de la pénitence sur lesquels s’apitoie, légendairement, l’idiote lâcheté des mondains », pour demeurer « les seuls hommes libres et joyeux dans une société de forçats intellectuels ou de galériens de la fantaisie, les seuls qui fassent vraiment ce qu’ils ont voulu faire dans cette allégresse sans illusion que Dieu leur donne et n’a besoin d’aucune fanfare pour s’attester à elle-même qu’elle n’est autre chose qu’une secrète désolation» (1)

Pour nous être laissés mordre et emparer par le monde, nous ignorons dorénavant la matière vive du sain et saint silence. Et ce n’est pas les quelques heures de sommeil que nous autorise encore cette société gavée qui se moque de Dieu et a partout détruit la nuit qui sont à même de régénérer la paix égarée de nos fibres éperdues. Nous ne serons certes pas les premiers, nous faufilant sur le sentier pierreux grimpant jusqu’au monastère entre deux flancs de rochers non loin de l’eau blanche et bondissante du Guiers-Mort, à appréhender l’immersion totale dans la paix intérieure à laquelle une telle retraite prépare : Le monde passe, la Croix demeure, et nous emboitons le pas à une multitude avant nous, parmi lesquels Chateaubriand et Ballanche mais aussi tant de pèlerins et de saints, saint Bernard et saint François de Sales, jusqu’au fondateur saint Bruno. François-René, dans ses Mémoires, dresse de l’endroit que la Révolution vient alors de dévaster un tableau navrant ; les bâtiments se lézardent sous la surveillance d’une espèce de « fermier des ruines » qui vient d’inhumer le tout dernier frère : Ballanche et lui contemplent « la fosse étroite fraîchement recouverte. Napoléon, dans ce moment, en allait creuser une immense à Austerlitz ». Il songe aux enfants de Bruno en habits blancs, « Heureux, ô vous qui traversâtes le monde sans bruit, et ne tournâtes pas même la tête en passant ! » Un peu auparavant, dans l’autre chartreuse, la petite de Paris (celle dite de Vauvert, au Luxembourg - elle aussi tout juste assaillie par la bêtise et la fureur de cette même Révolution), la fresque de Le Sueur contant la vie de saint Bruno s’était dressée, livide devant lui : « Il y a deux espèces de ruines, notait, le cœur flétri, l’écrivain : l’une ouvrage du temps, l’autre ouvrage des hommes. C’est à cette seconde que la Chartreuse appartient, ouvrage des malheurs et non des années (…) Sur les murailles, on voyait des peintures à demi effacées représentant la vie de saint Bruno : un cadran était resté sur un des pignons de l’église et dans le sanctuaire, au lieu de cet hymne de paix qui s’élevait jadis en l’honneur des morts, on entendait crier l’instrument du manœuvre qui sciait les tombeaux ». (2)

L’inconscience des Occidentaux devant la radicalisation inévitable de l’Islam [on entend peu de penseurs s’en prendre à la matrice idéologique même de Daesh, et qui n’est rien moins que l’anéantissement de tout ce qui n’est pas elle], l’abandon par ces mêmes Occidentaux de leurs autels, livrés par centaines dans les campagnes aux vols [le nombre de pillages d’églises va grandissant dans l’indifférence générale], l’usure même du divertissement libéral, l'indigence intellectuelle du concept même de laïcité [ne parlons pas de ses représentants !] ainsi que l’inévitable achevement du calendrier consumériste qui se profile à l’horizon, tout cela ne plaide pas pour un futur très heureux : Nous sommes, à n’en pas douteur, à la veille d’événements extrêmement graves et meurtriers. Pourtant, l’espérance doit nous demeurer vive et chevillée au cœur :

« Prends en gré ma supplication, comme une immense clameur, pour que mes paroles soient de plus en plus dignes d'être exaucées de Toi, donne intensité et persévérance à ma prière. (…) Puisque Ta miséricorde est immense et que mon péché est grand, aie pitié de moi grandement, aussi grandement que l'est Ta miséricorde, alors je pourrai chanter tes louanges en contemplant ton nom, qui est Seigneur. Je Te bénirai d'une bénédiction qui durera aussi longtemps que les siècles, je Te louerai par la louange en ce monde et en l'autre »

Ainsi priait Bruno de Cologne, dit aussi le Chartreux : du monde inutile et sombre où végètent nos consciences appauvries, il y a, aujourd’hui que nous le célébrons, comme un joyeux contre-pied à prendre en longeant la rue aux pavés inégaux qui mène jusqu’au porche d’une quelconque église. Car si Dieu ne date pas d’aujourd’hui [telle est même sa principale raison d’être encore], il ne date pas non plus d’hier et, moins encore, de demain. Puits sans commencement de sa propre autorité, voie assurée de toute foi sans lendemains finis, Yahweth Sabaoth siège en cette matière dense qu’ignore le bruit que nous faisons, infimes, en vivant. Ce bruit, qui rend proprement déraisonnable, ce silence, qui rend proprement empli de sens, la fin du Credo de ce même saint Bruno :

« Je crois particulièrement que ce qui est consacré sur l'autel est le vrai Corps, la vraie Chair et le vrai Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous recevons pour la rémission de nos péchés, dans l´espérance du salut éternel. »

Le Sueur, Saint Bruno priant, Louvre

(1) Léon Bloy, Le Désespéré

(2) Chateaubriand, Génie du Christianisme

14:28 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bruno de cologne, saint bruno, chateaubriand, ballanche, chartreuse, grande chartreuse, léon bloy, le désespéré, marchenoir, littérature, génie du christianisme, mémoires d'outre tombe, romantisme, le sueur, religion, jésus-christ, daesh |

vendredi, 18 septembre 2015

La dernière heure

La nuit tombant, je me dirigeai à pas lents vers l’église. J’avais un peu d’avance. Je décidai de humer l’air un bref instant, le bon air humide et frais d'un jeudi de septembre. Dans cette rue déserte, je me trouvai bientôt nez à nez avec une vieille connaissance avec laquelle je militais dans une association naguère, pour la sauvegarde du patrimoine ouvrier de cette ville. Nous en vînmes assez vite à nous entretenir de nos cheminements respectifs depuis cette époque, et lui, qui avant de rejoindre le parti communiste servit la messe au cardinal Gerlier en tant qu’enfant de chœur, évoqua je ne sais pourquoi cette parabole des ouvriers de la dernière heure, chez Matthieu. En tant que syndicaliste, il trouvait ce propos incompréhensible, puisqu’il conseillait assez injustement d’attribuer le même salaire à des gens qui auraient produit un travail d’inégale durée. L’Église l’interprète en rappelant que Dieu offrira le même salaire à ceux qui sont venus à Lui, qu’ils soient Juifs des tous premiers temps, ou bien Gentils de la dernière heure. Nous nous quittâmes, tandis que les branches des arbres au-dessus de nous continuaient de céder au vent pourtant léger des feuilles mi sèches et depuis longtemps par lui malmenées, qui filaient ensuite par grappes le long des caniveaux. Je poussai la porte entrebâillée, et traversai la nef obscure jusqu’à la chapelle de la Vierge où se tenait l’adoration.

Le pays a beau semblé partir à la vau-l’eau entre les mains de ceux qui le gouvernent, le doux Christ y loge encore, silencieux, dans tous les tabernacles de ses églises. La densité du silence du Christ m’impressionne de plus en plus, tant depuis deux mille ans qu’Il est ressuscité, il se maintient ainsi présent au cœur du monde et en retrait de lui, en cette hostie distribuée incessamment depuis à des milliards de Fidèles, morts et vivants. La clé de son action demeure ainsi autant opérante qu’invisible, au risque peut-être de l’oubli d’un peuple négligent ou endoctriné ailleurs. Léon Bloy remarqua quelque part dans son Journal qu’on ne peut continuer à se plaindre du déclin de l’Occident et se refuser au geste fondateur de la Chrétienté, qui est précisément celui de l’Eucharistie, dont écrivit pour sa part Jean Paul II «les générations chrétiennes ont vécu au long des siècles. » (1) Et c’est bien vrai que cet Occident qui s’effrite sous nos yeux est celui de l’apostasie de nombreux baptisés inconscients des enjeux religieux qui se trament, et que si ses habitants avaient été plus fidèles à la communion, la décomposition atroce qui le guette et que semblent appeler de leurs vœux nos infâmes dirigeants n’aurait pu advenir.

Devant moins de fidèles que deux mains n’ont de doigts, deux prêtres préparaient l’autel pour y déposer le Saint-Sacrement. Après une brève lecture, débuta la méditation de chacun. Il faut véritablement parvenir au vide de tous mots vains pour aborder le silence du Christ. Celui-ci est dense et épais, vraiment, comme une pierre vivante et chaude, et ne se laisse ressentir que dans un recueillement à sa mesure, peu à peu, et pénétrer que pas à pas, tandis que la foi, comme le souligna admirablement Thomas d’Aquin, « prête supplément à la défaillance des sens » (2). C’est alors que se présentèrent à nouveau, mais cette fois-ci comme imagés, les vignerons de la parabole, ceux de la première, de la troisième, de la sixième, et ceux de la dernière heure dont, plus que jamais, au vu du peu d’efforts que je fis dans ma vie pour travailler la vigne du Seigneur, je me sentis parmi tant d’autres faire injustement partie. Certes, en tant que syndicaliste, mon bonhomme avait raison : la parabole paraît injuste, puisqu’elle se propose de donner le même salaire à des ouvriers qui ont produit un travail d’inégale durée. Mais la penser ainsi revient à raisonner comme s’il ne s’agissait que d’une somme finie d’argent, à partager équitablement. Devant la merveille du saint-Sacrement blanchâtre dans la pénombre, et in saecula saeculorum répandu à travers le monde, je comprenais pour la plus grande joie de mon âme que la parabole devait s’entendre sur un autre plan : le salaire versé étant infini, et l’infini ne pouvant se partager [ou alors dans une profusion inimaginable pour nos esprits bornés],chaque ouvrier le reçoit également tout entier, à quelque heure de la journée [ou de l’histoire du monde] qu’il fût arrivé. Pour la plus grande joie de mon âme, dis-je, car je la sentis tressaillir, comme à chaque fois que - dans ce siècle affairé et tout peuplé d'illusoires propos - je la laisse tendre vers le Christ pour lui permettre de saisir une miette infime de la grâce sans limites de son baptême.

Salomon Koninck, parabole des ouvriers dans la vigne, musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg.

(1) Jean Paul II, (ECCLESIA DE EUCHARISTIA, avril 2003)

(2) « Praestet fides supplementum, sensuum defectui » (Tantum ergo)

15:38 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : évangile, matthieu, ouvriers de la onzième heure, cardinal gerlier, christianisme, france, littérature, léon bloy, jean paul2, eucharistie, tantum ergo, thomas d'aquin, saint-sacrement, adoration |

lundi, 25 mai 2015

Que sacrifions-nous ? (1)

Toute l’Antiquité s’est construite et a vécu à partir du sacrifice du tragos, le bouc émissaire innocent appelé à contenter les dieux. Ici, c’est Iphigénie, sauvée in extremis par Artémis, là c’est Isaac, dont le « cruel Dieu des Juifs », comme s’exclame Athalie, feint d’exiger la vie. L’incontestable génie du christianisme fut de rendre caduque et d’abolir le rite antique du sacrifice humain – et même animal, Dieu présentant à l’humanité incrédule le sacrifice de son propre fils – celui-ci mené à terme de manière consentante à travers la Passion. Le Dieu chrétien, ce faisant, révèle à quel point son amour est plus grand que l’amour humain, parce qu’il est Père, Fils et Saint-Esprit à la fois, quand la créature n’est qu’elle-même. Ce faisant, il renvoie l’homme aux bornes de sa raison qui sont ses propres limites, sa cruauté, sa superstition, sa stupidité. Il rend caduque l’observation de l’ancienne Loi reposant sur des sacrifices. « Si vous vous faites circonscrire, le Christ ne vous servira de rien, lance Paul aux Galates trop soumis aux judaïsants. Vous tous qui cherchez justification dans la Loi, vous êtes déchus de la Grâce. Nous, c’est de la foi, par l’Esprit que nous attendons l’Espérance de la justice.»

Cette insoumission à la Loi du sacrifice, tant juive que romaine, les premiers Chrétiens la payèrent de leur vie ; en réalité, ils furent persécutés non pas parce qu’ils étaient chrétiens, mais parce qu’étant chrétiens, ils ne reconnaissaient de juste que le sacrifice du Christ et refusaient de pratiquer ceux exigés par l’Empereur. D’une certaine façon, les temps modernes commencent avec Constantin. Et nous sentons tous que ce sont ceux-là même que l’Islam radical, par ses égorgements ritualisés, tente d’abolir dans les terres chrétiennes du Proche Orient.

L’Occident, lui, s’est construit à partir d’un autre sacrifice, un sacrifice saint, celui de la messe, que le fourbe Luther détesta tellement qu’il l’abolit de son nouveau Temple. Notre guerre de Troie, c'est la Queste del Saint Graal, que nous ne savons aujourd'hui que caricaturer lamentablement. « Le nombre est infini des prétendus catholiques qui ne savent pas que la communion quotidienne est une suite rigoureuse de l’Oraison dominicale : Panem Quotidianum. Les chrétiens qui n’en veulent pas sont forcés de recommencer à leur insu l’effrayante Méchanceté de Bethléem :- J’étais étranger, dit le sage, et vous ne m’avez pas donner l’hospitalité. », nota Bloy un jour de mars 1901. C’est Bloy qui, il y a environ cinq ans de cela, me ramena durant quelques mois quotidiennement à l’autel. J’étais victime des préjugés de mon temps, au premier lieu duquel celui du ressenti comme gage de la sincérité. Bloy me rappela les vertus de la simple obéissance au Christ. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Pour ce qui est du ressenti, je renvoie mon lecteur à la citation de Green ci-dessous (1), qui dit assez à quel point le sacré et le sentiment sont choses profondément antagonistes, et à quel point vouloir les réunir comme un certain œcuménisme angélique cherche à le faire relève de l’imposture. La sainte messe n’est sacrée que parce qu'elle dépasse et la raison et le sentiment de la créature, inutile de chercher autre cause. Et là encore, elle dépasse la simple prière ou la méditation que proposent en effet toutes les autres religions, lesquelles ne sont que des activités humaines.

[1] Les personnes qui viennent à la Messe parlent et rient ; elles croient qu'elles n'ont rien vu d'extraordinaire. Elles ne se sont doutées de rien parce qu'elles n'ont pas pris la peine de voir. On dirait qu'elles viennent d'assister à quelque chose de simple et de naturel, et cette chose, si elle ne s'était produite qu'une fois, suffirait à ravir en extase un monde passionné. Elles reviennent du Golgotha et elles parlent de la température. Si on leur disait que Jean et Marie descendirent du Calvaire en parlant de choses frivoles, elles diraient que c'est impossible. Cependant elles-mêmes n'agissent pas autrement. On dirait que ce que les yeux ne voient point n'a pas d'importance ; en réalité il n'y a que cela qui est et il n'y a que cela qui existe. Elles ont été 25 minutes dans une église sans comprendre ce qui se passait. Elles entendent la Messe tranquillement, sans larmes, sans commotion intérieure. Si elles pouvaient s'étonner, elles seraient sauvées, mais elles font de leur religion une de leurs habitudes, c'est-à-dire quelque chose de vil et de naturel. C'est l'habitude qui damne le monde.

Julien Green (1900-1998), sous le pseudonyme de Théophile Delaporte, Pamphlet contre les catholiques de France, paru dans les Cahiers du Rhône, 15 (54), Neuchâtel, 1944.

13:50 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, pentecôte, graal, catholicisme, constantin, sacrifice, tragos, tragédie, littérature, léon bloy, julien green, paul, galates |

vendredi, 23 janvier 2015

Le Gentilhomme Cabaretier

« C’est « au très vivant, très fier, très impavide baron du Saint-Empire de la Fantaisie, au gentilhomme cabaretier Rodolphe Salis, fondateur du Chat Noir et découvreur de celui qui signe ces pages » que Léon Bloy, « communard converti au catholicisme », dédicaça en 1884 ses fameux Propos d’un entrepreneur de démolitions. Ce n’était nullement, précise-il en exergue, une fumisterie ni une réclame pour le fameux cabaret, mais plutôt la reconnaissance amicale d’un homme endetté. Les éditions du Pont au Change ont tiré du recueil quatre « propos », Le Gentilhomme Cabaretier (consacrée précisément à Salis et à sa revue), Le choix suprême (dédié au jour des morts), Le père des convalescents (à Coquelin Cadet), Le dixième cercle de l’enfer (Une chronique sur un roman de Barbey d’Aurevilly – dont Bloy fut le secrétaire – , Ce qui ne meurt pas ).

« C’est « au très vivant, très fier, très impavide baron du Saint-Empire de la Fantaisie, au gentilhomme cabaretier Rodolphe Salis, fondateur du Chat Noir et découvreur de celui qui signe ces pages » que Léon Bloy, « communard converti au catholicisme », dédicaça en 1884 ses fameux Propos d’un entrepreneur de démolitions. Ce n’était nullement, précise-il en exergue, une fumisterie ni une réclame pour le fameux cabaret, mais plutôt la reconnaissance amicale d’un homme endetté. Les éditions du Pont au Change ont tiré du recueil quatre « propos », Le Gentilhomme Cabaretier (consacrée précisément à Salis et à sa revue), Le choix suprême (dédié au jour des morts), Le père des convalescents (à Coquelin Cadet), Le dixième cercle de l’enfer (Une chronique sur un roman de Barbey d’Aurevilly – dont Bloy fut le secrétaire – , Ce qui ne meurt pas ).

« J’ai passé l’âge d’être éducable et j’arrive de diablement loin » note sarcastiquement Bloy dans cette dernière. Au moment même où le gouvernement Valls sort de ses cartons à la faveur des événements récents un enseignement de la morale et de la laïcité pour tous les élèves de l’école publique, relire cette dernière est assez savoureux. Ces lignes, entre autres : « Catholique des plus hauts et des plus absolus dans un temps où personne ne veut plus du catholicisme, il [Barbey] pense que ce n’est pas l’affaire d’un laïque de prêcher une morale quelconque et d’avertir de ses devoirs le charbonnier le plus rudimentaire. Mais il faut que la Vérité soit dite et c’est son art même qui lui a donné le secret de la dire sans violer le territoire des gardiens de la Parole. »

intérieur du Chat NOIR ( photo d'archives)

Le Gentilhomme Cabaretier et autres chroniques du Chat Noir, par Léon Bloy, aux éditions Le pont du change, Une plaquette de 16 pages, format 12 x 21 cm, cousue fil, sur papier ivoire 100 grammes, couverture jaune 160 g. 6 € port compris.

13:00 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : le gentilhomme cabaretier, rodolphe salis, le pont au change, léon bloy, barbey d'aurevilly, catholicisme, laïcité, république, littérature |

dimanche, 18 janvier 2015

Les routiers sont sympas

C’est bien connu. Et ils en font la preuve en annonçant un préavis de grève menaçant de bloquer le pays tout entier. Moyen, diront les esprits caustiques, de l’extraire de la pompeuse léthargie dans laquelle la rouerie politique vient de le plonger suite aux attentats. En même temps que des routiers, on va donc reparler d’Emmanuel Macron et du travail du dimanche, des soldes de janvier et des résultats de la Ligue 1. Se souviendra-t-on que la France venait tout juste d’être rétrogradée du 5e au 6e rang parmi ce qu’on appelle les puissances économiques mondiales. Pas sûr. Et puis, quelle importance ? Le personnage le plus populaire de France serait bientôt le ministre de l’Intérieur, 69 % pour le Parisien, quel bonheur ! Allez défendre la liberté de la presse après ça !

Alexandre Vialatte fut un prophète en son temps, qui dans ses chroniques, de toute chose énoncée, tirait pour rigoler la grandeur – consécutive ou concomitante - d’Allah. Songer qu’en 2015, le pays de Rabelais en serait à se demander tout en s’entre-sondageant s’il est bon ou non de publier des caricatures de Mahomet… franchement, quelle question existentielle d’envergure ! Depuis les débats sur la nature de la grâce suffisante ou nécessaire, on peut dire que la conscience religieuse du citoyen ordinaire a grimpé en flèche et que la profondeur des questions qui le tourmentent a atteint de vertigineux abîmes. Car au risque de creuser ma tombe avec mon stylo, je vais vous dire, caricaturer ou non Mahomet, je m’en contrefiche, tant la question me parait pour le coup importée. Le problème – et il est d’envergure – c’est qu’on réduise à d’aussi vaines controverses ce qu’on appelle, un air grave dans la pupille en se tenant à bonne distance du micro, « la liberté d’expression ».

A propos de liberté d’expression, je ne comprends pas ceux qui veulent réduire celle des tenants de « la théorie du complot ». Cela revient à dire que seuls ceux qui possèdent la vérité garantie, authentifiée toutes preuves en mains, auraient droit à la parole. Dites donc ! On entendrait alors voler les mouches sur les plateaux télé, principalement dans les périodes de campagnes électorales. Remarquez, une mouche qui vole et fait bzzz bzzzz, ça murmure des choses à l’oreille, les soirs caniculaires de juin, et certaines lignes éditoriales et partisanes ne sont guère plus complexes ni variées que ce son curieusement répétitif qui finit par rentrer par l’oreille et envahir tout le crâne au point qu’on ne goûte plus au délice du repos jusqu’à ce que, muni d’un journal replié sur lui-même et qui enfin sert à quelque chose, on aplatisse l’insecte dans son jus ragoutant contre la paroi d’un mur ou le bord d’une commode.

Mais le principe même de liberté d’expression consiste à laisser parler tout le monde, les sages comme les fous, les avisés comme les excentriques, les élus comme les électeurs. Après tout, un propos sage devrait se distinguer d’un propos fou de lui-même dans l’esprit des braves gens. Il semble que nos élites n’en soient plus aussi certaines. Ce qui ne manque pas d’alimenter, soit dit en passant, ladite théorie. Le serpent se mord la queue et c’est ainsi, serait-on tenté de dire en chœur avec Vialatte, qu’Allah est grand. Mais ce qui pouvait se dire dans les années soixante risque de ne plus pouvoir se dire en 2015, tant la prudence devient partout de mise.

Je souhaite bon courage à nos âmes vertueuses et gouvernantes qui veulent mettre fin aux prétendues rumeurs en partant à la pèche au citoyen responsable. Car des théories du complot, il y en a toujours eu. Dans son Journal daté du 3 janvier 1915, ça fait tout juste un siècle, Léon Bloy (devenu à son corps défendant personnage de Houellebecq) note que l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand et de sa femme était sans doute une machination (le mot sonne mieux que complot, ne trouvez-vous pas ?) On avait besoin, poursuit-il, d’un grief. Et puis il a cette phrase, sublime, dont tous les lecteurs de Soumission ne saisiront pas l’humble portée : « Les dessous de l’histoire ne seront connus qu’au Jugement dernier lorsque la parole sera donnée à l’empereur des démons ».

Mais revenons à nos routiers. Leurs camions ne sont plus équipés de sièges Louis XVI et tous ne sont plus de séditieux mélomanes comme au temps de Jean Yanne ; ils demeurent pourtant sympas, oui, de ramener un « peuple » ivre de vanité, et dont le président rondouillard se déclare sans rire perché au centre du monde, au quotidien le plus ordinaire, à ses records de pauvres et de chômeurs, et de gens désemparés de plus en plus incapables d’en découdre avec le Réel, et qui seraient tout juste bon, malgré les efforts depuis 40 ans, de réforme en réforme, de l’école de la République, à comploter à l’angle du comptoir devant un ballon de blanc ou un thé à la menthe en maugréant sa colère jusqu’aux prochaines élections. La France de 2015, quoi, rien que du bien normal…

Carte postale Trésors du Journal de Spirou couverture du 57e album du journal - 1985

18:34 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : léon bloy, houellebeq, soumission, littérature, france, macron, routiers, grève, ligue 1, vialatte, prophète, caricature |

mercredi, 10 juillet 2013

Lambert en fumée

Tout le monde connait sa silhouette, à la pointe de l’ile Saint-Louis, quai d’Anjou. Il est classé monument historique depuis 1862. En 2007, le neveu de l’émir du Qatar Hamad Ben Khalifa-Al-Thani (celui qui vient d’abdiquer), Hamad Abdallah al-Thani,l'a rachèté pour la somme de 80 millions d’euros au baron de Guy de Rothschild, lequel mourut quelques jours avant la signature. L’auteur de la discutable formule, « juif sous Pétain, paria sous Mitterrand » y avait organisé des fêtes somptueuses avec son épouse Marie Hélène van Zuylen de Nievelt de Haar.

Il le tenait du milliardaire chilien Arturo Lopez Willshaw surnommé le roi du guano, qui y vivait avec son mignon, le richissime financier et collectionneur d’art Alexis de Rédé, un pote de Pierre Bergé, dont le peintre Pierre Le Tan écrivit ; « Il existe à Paris une poignée d’hommes qui, depuis des décennies, semblent ne pas avoir vieilli, ou presque. Ainsi l’élégant baron de Rédé, souvent drapé dans une cape et chaussé d’escarpins d’une extrême finesse. Ses cheveux d’acajou sont tantôt plaqués, tantôt légèrement bouffants. De loin, sa silhouette est celle d’un homme de quarante ans ».

En décembre 1969, ce dernier donna à l’hôtel Lambert un Bal Oriental qui lui couta un million de dollars et qui est encore considéré comme l’une des plus célèbre fêtes de l’après-guerre. Le maître de cérémonie, déguisé en prince mongol, y accueillait le Tout Paris de l’époque. Des esclaves noirs au torse nu portaient des torches dans le grand escalier menant à la salle de bal, tandis que des automates jouaient différents instruments dans la galerie d’Hercule, considérée à sa création comme une première ébauche de la galerie des glaces de Versailles

Pour assurer la transition entre fêtes parisiennes et fêtes arabes, le nouveau propriétaire a voulu transformer l’hôtel Lambert en « maison de famille », avec ascenseur pour voitures et salles de bains dans chacune des vingt chambres. Le chantier a alors été confié à Bouygues Rénovation privée, une filiale de Bouygues construction.

A titre d’exemples, la construction d'une salle de bains nécessite la destruction de l’ancien cabinet de Jean Baptiste Lambert (premier propriétaire et trafiquant notoire de biens immobiliers) et celle de l’ascenseur de défoncer un plafond peint à poutres et solives au dessus d’un bel escalier en bois sculpté au XIXème.

En décembre 2007, l’association Paris historique estima qu’avec un tel projet, il y avait « perte d’authenticité et de substance du bâtiment ». Elle porta plainte pour « dénaturation de chef d’œuvre ». Elle obtint de Bertrand Delanoë qu’un projet de parking sous jardin (le premier jardin surelevé de Paris au XVIIeme), avec une porte pivotante percée dans le mur d’enceinte du XVIIe fût bloquée. Le ministère de la Culture s’en mêla et l’affaire devenant publique, chacun joua son image sous l'oeil de la planète entière ; Delanoë et la mairie de Paris doit se montrer capable d’attirer de grands investisseurs dans la capitale, Albanel et le ministère de la Culture de défendre le patrimoine français, les associations de ne pas avoir l’air intolérantes et les propriétaires qataris de demeurer des propriétaires respectueux des édifices qu’ils achètent.

Mais voilà que la Pologne s’en mêle à son tour : Avant le roi du guano et son éphèbe proustien, l’hôtel Lambert, avait appartenu au prince Adam Czartoyski qui avait accueilli sous ses plafonds les nombreux exilés polonais en fuite devant la répression russe après la Grande émigration de 1831. A cette époque, l’hôtel avait connu de grandes fêtes romantiques et s’y croisaient Chopin, George Sand, Liszt, Balzac et Delacroix. L’hôtel lui-même, par les soins du prince, devint alors un centre intellectuel majeur de la résistance polonaise en Europe. L’ambassadeur polonais, Tomasz Orlowski s’émeut donc de la destruction programmée de l’escalier du XIXe, principal témoin de cet épisode.

Depuis cette nuit, le feu, ce grand purificateur dont Léon Bloy écrivit à la fin de La femme pauvre qu'il est le symbole de la justice éternelle, met tout le monde d’accord. Cent quarante pompiers sont mobilisés pour éviter que ce haut lieu de luxe et de débauche ne parte définitivement en fumée. Hyperbolique et peut-être même un peu à côté de ses pompes, le maire de Paris vient de proclamer qu'un tel incendie faisait partie des épreuves que connait Paris...

09:25 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : léon bloy, hôtel lambert, quai d'anjou, rotschild, alexis de redé, qatar, al-thani, pierre le tan, delanoë, patrimoine, politique, bouygues rénovation, pologne, czartoyski |

vendredi, 30 novembre 2012

Décembre

Nous revoici donc rendus au seuil de ce foutu mois des fêtes ! Dieu merci, c’est la crise : les débauches de guirlandes électriques, de sapins en plastiques, de bouffe gastronomique et de jouets made in China seront peut-être moindres cet an-ci ! Quoi de plus lyrique et vigoureux, féroce et dérisoire, suave et incisif, quoi de plus nourrissant, pour saluer cette entrée dans ce mois des festivités commerciales en tous genres, qui est accessoirement aussi celui du Noël chrétien, que de relire Décembre, cette page dans laquelle le merveilleux Léon Bloy sort une fois de plus l'épée de son style pour ferrailler avec son temps.

Le publiciste Eugène Grasset avait en 1896 dessiné pour le calendrier de La Belle Jardinière les douze zodiacales, une par mois. Bloy avait eu l’idée de publier, en regard de chacun de ces dessins, une exégèse en prose. Sa démarche auprès de l’éditeur Edmond Deman ayant échoué, ses « infortunés poèmes » furent insérés dans Quatre ans de captivité en date du 14 août 1900, puis publiés sans dessins par le Mercure de France dans son numéro de novembre 1903. En 1929, enfin, Les douze filles d’Eugène Grasset constituèrent le chapitre central des Petits poèmes en prose. Voici l'intégralité du douzième et dernier, Décembre

09:53 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, poésie, léon bloy, belle jardinière, décembre, eugène grasset, publicité |

mercredi, 07 novembre 2012

Le village global des cochons planétaires

De son propre aveu, le projet de Bloy lorsqu’il se lance dans l’Exégèse des lieux communs le 30 septembre 1897, c’est « d’obtenir enfin le mutisme du bourgeois ». (1) Comme il le précise lui-même dans son journal, le projet sera interrompu à la 36ème page et repris en juin 1901 au retour du Danemark, lors de cette fameuse captivité à Cochons-sur-Marne (2), expérience cruciale dans la vie de Bloy, sous tendue par cette : «horreur de vivre à une époque si maudite, si renégate, qu’il est impossible de trouver un saint ; je ne dis pas un saint homme, mais un homme saint, guérissant les malades et ressuscitant les morts, à qui on puisse dire : - Qu’est-ce que Dieu veut de moi, et que faut-il que je fasse » (3)

Qu’y –a-t-il de si urgent à faire taire le Bourgeois ? C’est qu’il est, explique Bloy « nécessairement borné dans son langage à un très petit nombre de formules », grâce auxquelles il reproduit, de génération en génération, les mêmes comportements. Ainsi transmis de père en fils, la sottise de ces formules risque de prendre « le caractère de l’éternité » (4). De devenir le lieu commun, c'est-à-dire le lieu où l’on pense, où l’on parle, où l’on vit et où l’on meurt emprisonné dans ce qu’on appellerait aujourd’hui l’opinion.

Alors qu’il vient de s’installer avec sa femme Jeanne à Lagny (qu’il appelle Cochons sur Marne) Bloy a toutes ses raisons de s’attaquer à la langue des cochons, précisément, laquelle triomphe autant dans les conversations de rue que sur la scène, dans les journaux que dans les romans de Paul Bourget, à l’église qu’à l’assemblée nationale. Mais la force spécifique du bréviaire bloyien, par rapport à tant d’autres Dictionnaires des Idées reçues qui ont pu circuler à l’époque, c’est qu’il s’attaque au lieu commun bourgeois non en ce qu’il est bourgeois, mais en ce qu’il est commun : le lieu commun se révèle en effet une parole mortifère, véritable prison dans laquelle tout esprit vivant ne peut que se sentir en captivité. Dresser la satire idéologique de son contenu bourgeois ne suffit donc pas : il convient d’en révéler la nature et la fonction pernicieuses. Bloy va donc démontrer que par leur forme même, l’ensemble des lieux communs qui circulent ont codifié une sorte d’Evangile de la Bêtise, parallèle au véritable Evangile, dont il occulte – en se substituant à lui dans la conscience populaire– le message véritable pour réguler non plus les consciences, mais les comportements.

Il place donc son œuvre pamphlétaire sous la garde de saint Jérôme, « interprète et commentateur inspiré » de la Parole Sainte, dont le nom explique Voragine signifie « vision de beauté » ou « juge des paroles » (5) Comme Pascal jetait à la face des libertins ses Pensées pour détourner le lecteur de leur athéisme, Bloy jette à celle des bons bourgeois catholiques de son temps son Exégèse, afin de mettre en lumière l’étendue – au sens propre – de leur mauvaise foi, de leur mauvaise Parole.

Pour cela, l’écrivain invente une méthode : au moment même où Saussure proclame l’arbitraire du signe, Bloy s’acharne à mettre à jour tous les implicites et les présupposés qui, dans l’énoncé même d’un propos semblant honorer Dieu, sont en réalité une insulte à sa Gloire. L’exégète s’emploie à démêler l’original de la copie, à traquer la fraude, la malignité, voire l’obscénité du lieu commun qui se donne comme une vérité éternelle quand il ne fait que servir les intérêts relatifs de qui le prononce. Avec cette dialectique du relatif et de l’absolu, on touche au cœur de la pensée et de la poétique de Bloy, qui n’est pas – contrairement à ce que disent ses ennemis – un simple satirique, mais un vrai chercheur de l’absolu.

C’est alors que le polémiste à l’ancienne endosse à son insu les habits du moderne linguiste, car c’est bien la nature du mot en tant que signe linguistique qui devient le sujet de l’analyse : « D’autres, écrit Bloy à Philippe Raoux, ont voulu montrer le dessous des mœurs, lequel est pour ainsi dire à fleur de sol. Moi, je voudrais montrer le dessous du langage, qui ne peut être rencontré qu’à une effroyable profondeur »

Bloy a-t-il obtenu le mutisme du Bourgeois français qu’il exécrait ?

Mieux que lui, deux guerres mondiales s’en sont chargées, et la plus grande partie de ces lieux communs, lorsqu’ils sont prononcés de nos jours, sonnent d’une grande désuétude, presque d’une grande naïveté. Pas même certain qu’un jeune lecteur en saisirait toute l’ironique complicité ni n’en gouterait la vive portée critique.

D’autres formules, néanmoins, pour établir un ordre plus politique que religieux et dicter une morale bien plus procédurière que celle du petit bourgeois d’alors ont vu le jour. Guettons-les à notre tour partout où elles pullulent car elles forment l’opinion publique et dressent la pensée unique, celle qu’il convient d’adopter quand on est un habitant du grand village mondial des cochons postmodernes. L’exégèse de Bloy possède cette force spirituelle inégalée : au-delà de son aspect satirique dont on peut rire à peu de frais, elle agit comme une épiphanie joycienne, parole vivifiante et spirituelle, à l’écoute de la duplicité fondamentale de tout langage institué.

- 1 ; Exégèse des lieux communs, avertissement liminaire de Bloy p 19

- 2 : Mon Journal, p 211, et Quatre-ans de captivité, p 384, Journal I, Bouquins

- 3 : idem, p 419

- 4 : Lieu commun LXXVI, « Rien n’est éternel »

- 5 : Jacques de Voragine, La légende dorée, Pleiade p811 à 819

- 6 : Lettres à Philippe Raoux, p 156

Le texte en ligne ICI

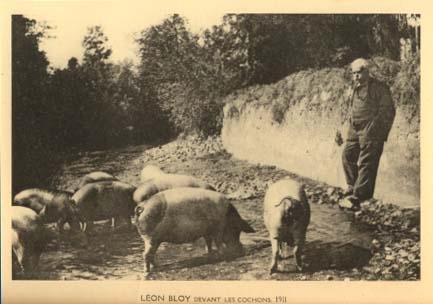

Léon Bloy parmi les cochons

10:44 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : léon bloy, exegese des lieux communs, littérature, société, cochons sur marne, langage, linguistique, politique |

vendredi, 19 octobre 2012

Éloge de l'automne

« C’est la saison où tout tombe / aux coups redoublés du vent », chantait Lamartine. C’est aussi la saison des peintres. La plus belle à mon goût, et nous voici plongés au cœur de ses multiples cercles. Pour décrire le ballet de feu des feuilles d’automne, Bloy évoque « les anges gardiens d’Octobre à qui fut confiée la douce agonie de la Nature » (1).On a tant parlé de cette saison comme du « soir de la vie » ou de « l’automne des idées » qu’on doit se murmurer à chaque coucher de soi-même quelle chance on a d’en traverser un nouveau, de part en part.

En automne, juge Baudelaire, « les nuages flottent comme des continents en voyage » (2). Prosaïquement, voici donc que le ciel se prend devant nos yeux pour une mappemonde : Tous les voyages demeurent possibles, comme avant Neil Armstrong et l’empreinte profane qu’il posa sur l’imaginaire des ancêtres. Après tout, si un homme a marché sur la lune, nul homme n’a jamais posé le pied sur mes nuages.

Aux variations de l’automne, chacun d’entre nous peut suspendre « la scintillante minute de son choix » (3). Je ne suis pas coloriste. Combien d’aquarelles aurai-je accomplies par les fleuves, les cieux, les étangs qui jaillissent des pochoirs de l’automne ?

« Une feuille qui tombe a divisé l’année / de son événement léger » (4) La sordide propagande ni la rude économie ni la triste technologie des hommes ne sont donc venues à bout des charmes de l’automne, et la parole la plus juste parmi eux demeure pour l’an encore celle, comme lui renouvelée, des poètes. Dût-elle un jour s’éclipser par mauvais sort, les mayas seraient justifiés, et ce serait la fin du monde.

Eugène Brouillard, La fuite des populations devant le fléau (1917), reproduit dans l'ouvrage de D.Ranc et D.Vaginay, Eugène Brouillard, Dialogues avec la modernité, Libel, 2011

(I)Léon Bloy Poèmes en prose, «Octobre »

(2)Baudelaire, Spleen de Paris, « Les vocations »

(3) Je trouve l’expression chez Marius Marmillon, dans un article sur le peintre Ravier publié dans le numéro 61 de la revue Résonances en 1957.

(4) Paul Valéry, Poésies, « Equinoxe »

10:12 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, poésie, léon bloy, paul valéry, baudelaire, eugène brouillard |