vendredi, 18 septembre 2015

La dernière heure

La nuit tombant, je me dirigeai à pas lents vers l’église. J’avais un peu d’avance. Je décidai de humer l’air un bref instant, le bon air humide et frais d'un jeudi de septembre. Dans cette rue déserte, je me trouvai bientôt nez à nez avec une vieille connaissance avec laquelle je militais dans une association naguère, pour la sauvegarde du patrimoine ouvrier de cette ville. Nous en vînmes assez vite à nous entretenir de nos cheminements respectifs depuis cette époque, et lui, qui avant de rejoindre le parti communiste servit la messe au cardinal Gerlier en tant qu’enfant de chœur, évoqua je ne sais pourquoi cette parabole des ouvriers de la dernière heure, chez Matthieu. En tant que syndicaliste, il trouvait ce propos incompréhensible, puisqu’il conseillait assez injustement d’attribuer le même salaire à des gens qui auraient produit un travail d’inégale durée. L’Église l’interprète en rappelant que Dieu offrira le même salaire à ceux qui sont venus à Lui, qu’ils soient Juifs des tous premiers temps, ou bien Gentils de la dernière heure. Nous nous quittâmes, tandis que les branches des arbres au-dessus de nous continuaient de céder au vent pourtant léger des feuilles mi sèches et depuis longtemps par lui malmenées, qui filaient ensuite par grappes le long des caniveaux. Je poussai la porte entrebâillée, et traversai la nef obscure jusqu’à la chapelle de la Vierge où se tenait l’adoration.

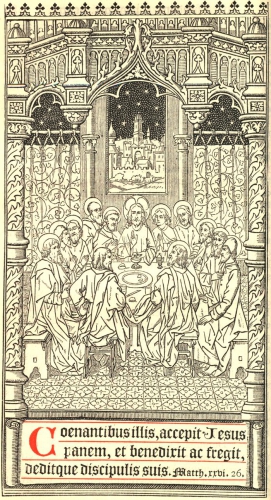

Le pays a beau semblé partir à la vau-l’eau entre les mains de ceux qui le gouvernent, le doux Christ y loge encore, silencieux, dans tous les tabernacles de ses églises. La densité du silence du Christ m’impressionne de plus en plus, tant depuis deux mille ans qu’Il est ressuscité, il se maintient ainsi présent au cœur du monde et en retrait de lui, en cette hostie distribuée incessamment depuis à des milliards de Fidèles, morts et vivants. La clé de son action demeure ainsi autant opérante qu’invisible, au risque peut-être de l’oubli d’un peuple négligent ou endoctriné ailleurs. Léon Bloy remarqua quelque part dans son Journal qu’on ne peut continuer à se plaindre du déclin de l’Occident et se refuser au geste fondateur de la Chrétienté, qui est précisément celui de l’Eucharistie, dont écrivit pour sa part Jean Paul II «les générations chrétiennes ont vécu au long des siècles. » (1) Et c’est bien vrai que cet Occident qui s’effrite sous nos yeux est celui de l’apostasie de nombreux baptisés inconscients des enjeux religieux qui se trament, et que si ses habitants avaient été plus fidèles à la communion, la décomposition atroce qui le guette et que semblent appeler de leurs vœux nos infâmes dirigeants n’aurait pu advenir.

Devant moins de fidèles que deux mains n’ont de doigts, deux prêtres préparaient l’autel pour y déposer le Saint-Sacrement. Après une brève lecture, débuta la méditation de chacun. Il faut véritablement parvenir au vide de tous mots vains pour aborder le silence du Christ. Celui-ci est dense et épais, vraiment, comme une pierre vivante et chaude, et ne se laisse ressentir que dans un recueillement à sa mesure, peu à peu, et pénétrer que pas à pas, tandis que la foi, comme le souligna admirablement Thomas d’Aquin, « prête supplément à la défaillance des sens » (2). C’est alors que se présentèrent à nouveau, mais cette fois-ci comme imagés, les vignerons de la parabole, ceux de la première, de la troisième, de la sixième, et ceux de la dernière heure dont, plus que jamais, au vu du peu d’efforts que je fis dans ma vie pour travailler la vigne du Seigneur, je me sentis parmi tant d’autres faire injustement partie. Certes, en tant que syndicaliste, mon bonhomme avait raison : la parabole paraît injuste, puisqu’elle se propose de donner le même salaire à des ouvriers qui ont produit un travail d’inégale durée. Mais la penser ainsi revient à raisonner comme s’il ne s’agissait que d’une somme finie d’argent, à partager équitablement. Devant la merveille du saint-Sacrement blanchâtre dans la pénombre, et in saecula saeculorum répandu à travers le monde, je comprenais pour la plus grande joie de mon âme que la parabole devait s’entendre sur un autre plan : le salaire versé étant infini, et l’infini ne pouvant se partager [ou alors dans une profusion inimaginable pour nos esprits bornés],chaque ouvrier le reçoit également tout entier, à quelque heure de la journée [ou de l’histoire du monde] qu’il fût arrivé. Pour la plus grande joie de mon âme, dis-je, car je la sentis tressaillir, comme à chaque fois que - dans ce siècle affairé et tout peuplé d'illusoires propos - je la laisse tendre vers le Christ pour lui permettre de saisir une miette infime de la grâce sans limites de son baptême.

Salomon Koninck, parabole des ouvriers dans la vigne, musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg.

(1) Jean Paul II, (ECCLESIA DE EUCHARISTIA, avril 2003)

(2) « Praestet fides supplementum, sensuum defectui » (Tantum ergo)

15:38 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : évangile, matthieu, ouvriers de la onzième heure, cardinal gerlier, christianisme, france, littérature, léon bloy, jean paul2, eucharistie, tantum ergo, thomas d'aquin, saint-sacrement, adoration |

lundi, 23 juin 2014

Procession de la Fête Dieu à Lyon

« Le châtiment de tout ce qui veut être beau et n’est pas sincère, c’est le ridicule. C’est ainsi qu’entre le sublime et le ridicule, il n’y a souvent pas l’épaisseur d’un cheveu de vierge. » écrit Nizier de Puitspelu dans son chapitre sur les Processions, dans les Vieilleries Lyonnaises. Tout le monde ne connait pas Nizier du Puitspelu, hélas ! C’est le pseudonyme de Clair Tisseur, un vaillant gaillard, l’auteur du Littré de la Grand ‘côte. Et c’est, comme dirait Guignol, un vrai Yonnais, le patriarche et le père spirituel de tous les vrais Yonnais. Car le fait est avéré, il y a des vrais Lyonnais et des faux, ceux qui ont leur Puitspelu bien rangé dans leur bibliothèque, et ceux qui ne savent pas ce que c’est donc... Et c’est à ça qu’on les reconnait.

Revenons donc aux processions. Puitspelu évoque la sublime sévérité de celles de son enfance, alors que, écrit-il non sans humour, les femmes en étaient proscrites parce que « les hommes suffisaient ». Et Puitspelu enchaine :

« Ce grand nombre d’hommes vêtus de noir et portant des cierges, qui marchaient derrière le dais, donnaient à nos processions un caractère grave qui était tout à fait dans nos traditions lyonnaises et gallicanes. Ceux-là ne seront pas étonnés du grand nombre, qui se rappelleront que les courriers de la confrérie du Saint-Sacrement de chaque paroisse avaient accoutumé de parcourir la plupart des maisons, une quinzaine de jours à l’avance, en offrant un flambeau à chacun, que bien peu refusaient. Cet usage s’est perdu, et ce sont les seuls confrères, un petit groupe, qui accompagnent le dais. La plupart des personnes riches, à ce moment de l’année, sont à la campagne, et la grande masse des artisans est, depuis bien des années déjà, malveillante pour le clergé, dans lequel elle voit, non peut-être sans raison, hélas ! un ennemi des formes de gouvernement qui lui sont chères. » (1)

Je trouve dans un vieil ouvrage de Georges Ribe acquis chez un bouquiniste du boulevard de la Croix-Rousse, L’Opinion publique et la vie politique à Lyon lors des premières années de la Restauration, une chanson datée des années 1830 dont je recopie quelques couplets qui témoignent de cette hostilité au clergé, par ces temps de misère et de révolution industrielle :

« Ah ! Qu’on est heureux à Lyon

Quand on fait une procession

Le peupl’ que le beau temps invite

A voir passer le cortège divin

Est sûr d’avoir de l’eau bénite

S’il ne peut boire du vin

Ah ! Qu’on est heureux à Lyon

Quand on fait une procession

Que de famille’s à demi nues

Sans pain le jour, sans git' le soir,

S’consol’nt en voyant dans les rues

S’le’ver maint fastueux reposoir

Ah ! Qu’on est heureux à Lyon

Quand on fait une procession

Au pauvr’ que la faim aiguillonne

De station en station

L’curé de la paroisse donne

La sainte bénédiction… »

Il faut en effet remonter jusqu’au XVIIIème siècle, avant leur interdiction par le député Chaumette en 1792, pour mieux se figurer l’ordonnance de ces majestueuses processions, comme celles, par exemple, des Rogations. Durant les trois jours, on chantait Matines à quatre heures, Tierce à sept heures, et débutaient les cortèges qui cheminaient par toutes les paroisses de la ville avec des stations devant toutes les églises, chacune emportant leurs bannières jusqu’à la primatiale, chaque corporation occupant sa place.

Nous étions certes loin, très loin, de ces grandes pompes identitaires et spectaculaires de l'Ancien Régime, hier après midi. Loin aussi de la misère et de la détresse des canuts de 1831. J’y pensais toutefois, en cheminant parmi les participants, de Saint Nizier à Saint-Georges, puis de Saint-Georges à Saint-Jean. Quel sens nouveau, autre que spectaculaire, pouvait bien prendre cette tradition, en cet été post-moderne de l'an 2014 ?

Chez eux, devant leurs écrans, les individus sont rangés chacun derrière son équipe, à célébrer l'exploit individuel retransmis partout dans le monde, à sacraliser ce qu’il peut, dans le vide sidérant de ce que l’époque lui propose. Ce qu’il peut, je dis bien, un drapeau, un footballeur ou un leader politique, un club ou un parti, quand derrière le Saint-Sacrement qui traversait majestueusement la ville, nous n’étions que quelques centaines à placer nos pas dans ceux des Anciens, humant comme un parfum d'authentique liberté. Quel sens, en effet, ce cortège religieux donnait à toute la vieille ville, ses pierres, ses pavés, ses tuiles ! Quelle osmose ! Et parfois s’entrouvrait un rideau pour s’étonner de voir et d’écouter un instant ce défilé d’un autre âge cheminer devant chez soi. Il n’y avait heureusement pas besoin du grand nombre derrière le dais pour éviter le ridicule. Au contraire, même. Car en cette Fête Dieu, le sincère seul comptait, oui, comme Puitspelu l'observa finement un jour. Et il se ressentait aisément, vivant de plus en plus simple, de plus en plus soi, à chaque lâcher de pétales, de station en station, et comme à l'unisson, au cœur même de la cité, de la très vieille primatiale que regagnèrent finalement la croix, le dais, le Saint-Sacrement, et tout le cortège.

Arrivée de la tête de la procession à la primatiale.

(1) Nizier du Puitspelu, Les Vieilleries Lyonnaises, 1879

(2) Pierre Masson, L’Opinion publique et la vie politique à Lyon, librairie recueil Sirey, 1957

00:39 Publié dans Bouffez du Lyon, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : procession, fête-dieu, lyon, christianisme, religion, nizier du puitspelu, vieilleries lyonnaises, littérature, georges ribe, saint-sacrement |

samedi, 21 juin 2014

La Fête-Dieu

Le hasard est, décidément, parfois très ironique : Le calendrier fait se chevaucher cette année la séculaire Fête-Dieu et la postmoderne fête de la musique. La fête Dieu, c’est la fête de l’élévation de l’hostie, ce geste éminemment culturel, que James Joyce pastiche dès les premières lignes d’Ulysse, et qui fonda la loyauté autour de la Table Ronde à l’image de celle d’Emmaüs et de Béthanie. C’est par ce geste de l’élévation que les chrétiens reconnaissent la transsubstantiation de l’hostie, ce qui fait que ce moment n’est pas pour eux – comme pour les protestants – un simple partage du pain, mais une communion sacrée avec le Corps du Christ – corps glorieux, évidemment, corpus Christi. Ceci n’est pas sans rapport avec le Saint-Graal, c'est-à-dire avec l’un des plus grands mythes fondateurs de l’Occident, ni avec le Saint-sacrement lui-même. Dans une Journée Chrétienne de 1785, je lisais ce matin : « Dieu même est venu se placer parmi les corps en se faisant homme & prenant un corps, pour se rendre visible, et montrer à l’homme un objet qu’il pût voir et aimer, sans crainte de se tromper, & à quoi il pût s’attacher sans se corrompre ». Tout est dit là.

L’adoration du Saint-Sacrement, du Corpus Christi, ne peut advenir que dans le silence, celui-là même que la Fête de la Musique chasse de chaque coin de la ville et de chaque parcelle des corps, terrorisant jusqu’aux pigeons et aux chats de gouttières. Dire si cette Fête-Dieu n’a pas grand-chose à faire avec ce grand geste de dégueulis collectif dans les rues, qui n’a de populaire, comme la coupe du monde, que le nom. Le spectaculaire Jack Lang est à l'origine de l'une, Thomas d'Aquin à l'origine de l'autre, ceci doit expliquer cela. « Dans ce sacrement, consommation de tous les sacrifices, Il demeure, ce Dieu, indéfectiblement avec nous. Il y est jusqu’à la fin des siècles. Il donne aux fils d’adoption le pain des anges et les enivre de l’amour qu’on doit aux enfants », écrivit le saint.

La Fête-Dieu était marquée jadis, dans chaque ville et village de France, par des processions durant lesquelles le Saint-Sacrement était exposé par les rues. La procession aussi (le marcher ensemble) est un geste éminemment culturel, au contraire du brailler ensemble. Cela nous ramène au billet d'hier. D'ailleurs, l’une des premières mesures de la Révolution fut d’abolir les processions, comme les corporations. Pourtant, la République ne craint pas d’encourager ces rassemblements d’humains devant des podiums montés à la hâte, où des rythmes nègres, répétitifs et primaires, s’emparent des corps et désagrègent toute pensée, et qui, bien plus que les processions d’antan, troublent l’ordre public. Dans cette détestation du silence, dans cette massification hystérique, dans cette manipulation évidente des foules, je dirai pour finir qu’il y a bien du satanisme : La République a ses valeurs, comme le disent ses élus. Et l’Eglise garde les siennes.

23:05 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : fête-dieu, saint-sacrement, corpus christi, thomas d'aquin, béthanie, emmaus, élévation, hostie, procession, graal |