dimanche, 10 janvier 2016

Manifestation (5)

Jérôme longeait le quai Romain-Rolland, mi-joyeux mi-désemparé : Une rue pavée humide non loin d’une cathédrale, un horloger assassiné devant son échoppe, un assassin en cavale : Simenon, en quelques jours, aurait troussé une intrigue sacrément haletante ! Mais l’époque tournait le dos à Simenon depuis lurette. Et puis le père de Maigret fût-il encore au goût du siècle, soixante à quatre-vingts pages par jour semblait au besogneux Jérôme un cap infranchissable ! Pour finir, le polar avait changé d’ingrédients. Les flics de 2016 boulottaient tous en équipe : un black, un blanc, un beur, si possible supervisés par une quadragénaire dynamique. Le recours aux tests ADN supplantait le flair ancestral du limier, le profilage à l’américaine la déduction psychologique, et la coordination des services le solitaire obstiné. Bref, Simenon, c’était mort.

De toutes ces réflexions sur la matière dorénavant frelatée du roman de naguère aurait pu jaillir un corps narratif sanguinolent : mais l’entrain pour les contemporains capitaux s’était épuisé ; usé jusqu’à la corde, le « J’écris Paludes » de Gide fleurait dorénavant mauvais son atelier d’écriture du mercredi après-midi pour madame l’Agrégée de Lettres modernes. Et la libération textuelle ne passionnait plus grand monde parmi le Grand Show des images pour Indignés : Rien à tirer de ce meurtre, donc, qui ne pouvait servir dans les medias mainstream la cause d’une minorité discriminée. « Ren de chez Ren !» aurait dit Barnabé ! Le fuyard n’avait pas non plus hurlé Allah akbar, signant ainsi son appartenance à la race banale des petits casseurs de bijouteries mal grandis du dimanche… restait qu’à abandonner l’affaire à la page quartier du journal local.

Paul Ricard rejoindrait donc inévitablement l’innombrable foule des disparus sans cause, sans plaque et sans hommage présidentiel dont on retire le nom des logiciels, à la banque, à la poste et aux impôts, une fois réglées les affaires courantes, et pour lesquels très rapidement plus personne ne prie. Leur destin commun, dans cette France tristement déchristianisée.

Un coup de pot : à peine parvenu à l’arrêt, un bus surgit du carrefour, qui fonçait à présent, presque vide, par les virages des ruelles désertes : Nous sommes, se disait-il, collectivement et depuis trop longtemps, engagés dans l’erreur : or les individus sont capables, grâce à la raison, de rebrousser chemin lorsqu’ils s’aperçoivent qu’ils ont fait fausse route. C’est même la preuve la plus jolie de leur intelligence. Mais les sociétés ? Les sociétés vont de leur allure erratique par les voies que leurs dirigeants leur fixent, et la moindre reculade, une fois les lois votées, les décrets publiés, les traités signées, se révèle impossible, surtout dans leur terrifiante démocrassouille où le poids des décisions prises par quelques-uns au nom de la majorité endoctrinée doit ensuite être porté et subi par tous. Une seule solution donc pour l’individu dissident : se dissocier du groupe, par la mise à l’écart ou le combat. Et comme il avait passé l’âge du combat, ne restait que la mise à l’écart.

Le bus arrivait devant son immeuble. Considérant les méandres de son existence, ses multiples échecs, il cherchait ses clés dans son trop grand manteau, se demandant s’il n’avait jamais disposé véritablement d’une autre solution…

(A suivre)

15:17 Publié dans Manifestation | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, simenon, gide, maigret, paludes |

mardi, 01 mai 2012

Bérégovoy : Derniers sursauts du romanesque

Un romanesque à la Simenon, presque trop criard : ce canal où flotte de la brume, ce camping non loin, dont les discours fleurent bon encore les comices agricoles flaubertiens, la haute silhouette des arbres de Nevers, cette province toute modelée à l’ancienne, où tout chemine lentement, d’une part ; et d’autre part l’or et les scandales des palais de la République, les ponts et les quais striés des lueurs de la capitale, où siègent dans la nuit les silhouettes des bâtisses des chaînes de télés et de radios, des ministères et des banques et, pour faire le lien entre ces deux contrées que tout paraît opposer - la province et la capitale - , une voiture de fonction dont la boite à gants recèle une arme de fonction, roulant à toute vitesse sur des bretelles d’autoroutes quasi désertes d’une part, d’autre part un hélicoptère rapatriant à l’heure du vingt heures le cadavre encore chaud d’un ancien premier ministre au crâne fracassé, de l’hôpital de Nevers où les médecins sont silencieux à celui du Val de Grâce où les médecins se taisent, comme dans une série d’Urgences : un romanesque décalé, pourtant. Un romanesque fané, même, auquel on fait mine de ne plus se prêter. Un romanesque dont plus personne ne veut. Car 1993, ce n’est pas seulement la fin du roman de la rose, c’est également la fin du roman d’un siècle et de celui de la souveraineté d’un pays ; sous ce régime mitterrandien en pleine décomposition, la fin non romanesque d’un peuple, pour faire court.

En d’autres temps, en d’autres lieux, cette affaire Bérégovoy aurait suscité davantage d’engouement et provoqué de franches polémiques au sein de ce même peuple. Mais la France de 1993, déjà abrutie, déjà abâtardie, ne bronche pas. Ne bronche plus. La France de 1993 a déjà tourné sa page Simenon et laisse sur les canaux de Nevers flotter de la brume qui demeure silencieuse; vers un siècle qui arrive à grand pas, la France de 1993 est toute arcboutée, toute tendue ; les affairistes pullulent et le silence est la loi de ce triste fin de règne. Vite. Comme elle a depuis longtemps pollué ses rivières, vendu ses paysans et liquidé une bonne partie de son patrimoine, la France de 1993 se fout de Bérégovoy comme elle se fout de Simenon, tous deux d’un autre siècle, déjà, pour ne pas dire d’une autre civilisation. Vite. Drapée dans son émotion à l’heure du petit noir, l’opinion publique se contente d’un mensonge proprement présenté par les manchettes des journaux de la cohabitation : Dans ce pays fatigué, cette opinion n’a pas plus d’intelligence que la fumée qui flotte sur les canaux de Nevers, guère plus de consistance que celle qui s’échappe de la pipe de Maigret – pardon, de Bruno Crémer jouant Maigret. Vite. Tout le monde sent bien qu’un mensonge latent entoure cette mort, comme tout le monde en sentira un autre entourer bientôt celle de Grossouvre à l'Elysée. Mais tout le monde a bien d’autres chats à fouetter. 1993, cela fait presque vingt ans que le chômage et que la crise économique sévissent. Alors, passé le week-end du Premier mai, la mort de Bérégovoy indiffère assez vite. La mort de Bérégovoy, malgré son romanesque flagrant, ne réveille pas le pays. Et c’est bien cela, le pire. Le vrai drame. Le vrai assassinat ou le vrai suicide, comme on l’entend : car quinze ans plus tard, la mort de Bérégovoy laisse entrevoir à quel point, dans un pays jadis si littéraire, tout romanesque est désormais d’un autre siècle. Ainsi va, ainsi file, désormais, le monde. A rebours du romanesque, ou du cadavre de sa lenteur « suicidé ». Vite.

NB. Ce billet est une ré-édition du 4 mai 2008. En cette période d'étrange renaissance socialiste, le relire n'est pas indifférent.

09:37 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : bérégovoy, littérature, simenon, ps, politique, maigret |

jeudi, 10 novembre 2011

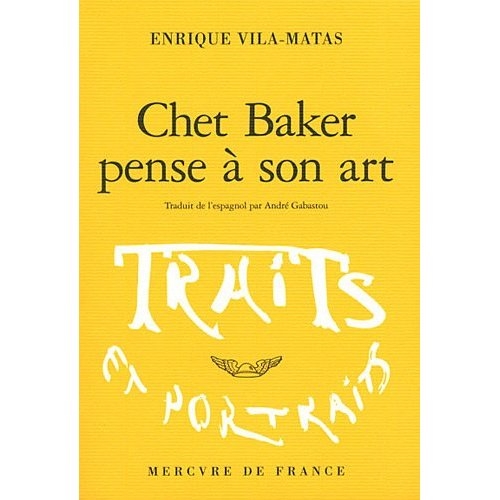

Chet Baker pense à son art

Pure réussite, ce titre. Accrocheur avec juste ce qu’il faut d’élégance intrigante et de mélodie distanciée. Du coup j’ai ouvert le livre. Et j’ai lu.

Pas déçu à la sortie. Si rare, à présent, qu’un titre tienne vraiment sa promesse. Trop souvent, le choix de l’éditeur qui garde son chiffre en tête. Celui d’Enrique Vila Matas tient parole. A partir de l'énigme de ces quelques mots, son bouquin se déplie d’une seule voix, méditation sur le style, songe envoutant sur la littérature déjà lue ainsi que celle à écrire.

Rien à voir, de prime abord, avec le trompettiste légendaire. Dans une parfaite unité de lieu, la scène se déroule à Turin, non loin de la chambre de la Via del Pô où Xavier de Maistre composa un jour pour lui seul son Voyage autour de ma chambre (texte intégral ICI).

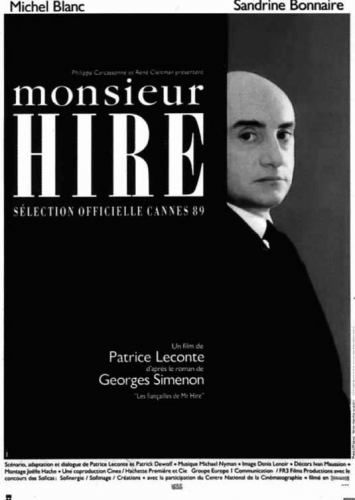

Celui qui nous parle de son art se rappelle que « ce n’est vraiment qu’en méditant, en écrivant qu’on sort du sommeil » (p 17). Il se morfond entre deux bornes -ou deux impasses-, comme on voudra. En tout cas, deux tentations : celle qu’incarne le terrible Finnegans Wake de Joyce, et celle qu’illustre le plus tranquille Les fiançailles de Monsieur Hire, de Simenon.

Pour faire court, entre cette littérature normée qui sait pourquoi elle existe, qui organise le monde en le racontant, qui captive. Et celle qui se demande pourquoi elle existe, quelles formes elle doit adopter pour ne pas trahir le désordre qui l’entoure, de quelles voix elle doit parler, qui interroge, déconcerte. D’un côté, l’attirance exaltante pour tous ces récits aux formes inédites que, tout d’abord, on n’arrive pas à comprendre. De l’autre, la faim organique de narrations sociales, d’histoires d’amour.

Monsieur Hire de Patrice Leconte, p 14

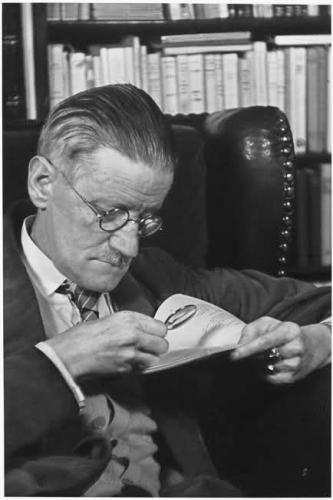

James Joyce par Gisèle Freund, p 111

D’un côté ce franc monstre de Joyce, dont « la distanciation était totale » (p18), et son Finnegans, que « personne n’a été aussi idiot pour lire de A à Z » (p 37), qui était le roman préféré de John Lennon, « so way out and so different », et duquel le physicien Murray Gell-Mann a extrait un mot, quark, pour baptiser une particule (p39) (heureuse, juste et attendue retrouvailles, ajouterai-je, entre littérature et physique quantique). Ce monstre, par ailleurs, « mortellement ennuyeux », « fait de phrases déguisées en langues et en costumes régionaux », «une catastrophe d’intelligence » (p 142).

Et puis de l’autre, le confort de Simenon, l’inventeur de Maigret, fascinant de n’avoir jamais douté, Simenon et son Monsieur Hire dans les aventures duquel le critique se plonge, heureux « de se sentir comme tout le monde, de lire des récits de facture traditionnelle », de se sentir enrobé « dans le courant d’air d’une foule qui avance en se serrant les coudes sur un boulevard ». Cette littérature qui nait de son incapacité à supporter le désordre inconsidéré de la vie » et qui fait semblant, au risque de la stupidité, « de croire au sens », qui construit «des petits théâtres fixes, de minuscules théâtres stables, des théâtres de poche de l’âme, des événements qu’on peut raconter, des styles qui sont des farces se dressant sur le néant » (p 165).

Cependant, dès lors que le roman se définit depuis l’origine comme « une rébellion constante et radicale contre les règles ou les coutumes inventées par le genre lui-même » la déconstruction du narratif et le narratif lui-même sont-ils vraiment deux inconciliables ? La tension entre les deux est-elle une fatalité ? A ce point, on frôle la théorie, l'intellect, l'esssai pur. Mais Vila-Matas ne se contente pas de poser la question, il s’arrange pour faire de son éventuelle réponse le fil conducteur de son récit, de son intrigue, une part intégrante, peu à peu, de son style, une réponse à l’énigme soulevée par le titre.

« La littérature, note le critique narrateur, a toujours été un excellent moyen de mesurer aussi bien l’acquisition des certitudes que leur abandon (p 30).» S’échafaude dès lors une construction aussi habile qu'abracadabrante, aussi mentale qu’imaginaire : De Maistre, l’illustre précurseur qui inaugura 42 jours dans sa chambre le voyage immobile pour découvrir qu'il était double ne connaissait-il pas déjà bien « le va et vient moderne entre récit classique, parodie et rénovation » ? Dès lors, la délicate cohabitation entre la bête et l’âme qu'il mit en pages ne serait-elle pas déjà un peu celle du Docteur Jekyll et de mister Hyde ? Et ces derniers, sont-ils sans rapport avec ces couples de maudits jumeaux que forment Joyce et Simenon, Monsieur Finn et Monsieur Hire ? Injecter un peu de l’air de Finnegans dans le corps de Monsieur Hire jusqu’à produire « un style combinatoire Finnegans Hire », est-ce un rêve si chimérique que ça ? Nous voilà plongés au coeur d'une problématique littéraire que tout créateur a fatalement rencontrée dans son itinéraire intime, auquel ce récit donne étrangement chair, sur fond de Bela Lugosi's dead et d'érudition critique.

Survient alors le meilleur passage du livre, celui dont l’onirisme est à la fois parfaitement joycien et parfaitement simonien, une scène durant laquelle le personnage Finn et le personnage Hire dialoguent de leur art au coin d’une rue, épiés par Chet Baker fumant au volant de sa voiture (p 121).

Chemin faisant, Vila-Matas adresse de nombreux clins d’oeil, façon Gracq dans En lisant en écrivant. Au risque de trop flirter avec le style universitaire, diront les plus malveillants, tant les références émaillent ce texte aussi brillant que déconcertant. Chacun retiendra de ce bouquet ce qu’il voudra. Je garde le détour par Céline (si mal lu de nos jours), qui parlait « de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir de leurs gonds pour ainsi dire (…) mais très légèrement, parce que si vous faites lourd, n’est-ce-pas, c’est une gaffe, c’est la gaffe.» Je retiens, j'ai aimé aussi le pastiche du Breton de Nadja, avec l’insertion de nombreuses photographies assurant en lieu et place de la description une référence au Réel (devenue ici, dans un jeu de mise en abyme, référence au textuel et à l'iconograpique) : parmi toutes, l’affiche du film Monsieur Hire de Patrice Leconte avec l’inquiétante gueule de Michel Blanc. La photo de Joyce à la loupe de Gisèle Freund, et celle d’une épreuve corrigée du manuscrit de Finnegans (p 110). Celle d’une rue de Dublin (Nassau Street), lieu ou mythe dans lequel se rêvent ce livre et d'autres (1), en regard de celle d’une rue de Turin, endroit où il s’écrit. Le rêve de monsieur Hire, tel ce splendide noir et blanc de Daynmita Sing représentant une jeune femme allongée de dos sur un lit, tandis que celui du narrateur s’incarne dans la photo de la librairie de l’Humanité, cliché directement emprunté à Nadja (On signe ici…)

Daynmita Sing, p 103

Libraire de l'Humanité (Nadja), p 120

« Après le séisme qu’il (Joyce) a provoqué dans le langage, les plus lucides successeurs de Joyce nous semblent aujourd’hui des survivants qui marchent dans les décombres sous un ciel insondable sans étoiles, s’arrêtant devant les rares foyers qui, par bonheur, sont encore éclairés. », écrit Vila-Matas. Son entreprise nous apparaît-elle, à son dénouement, comme l’un de ces rares foyers ? Bien trop tôt pour le dire, même si le dédoublement de l’écrivain en Stanley Elkin demeure une proposition romanesque acceptable pour clore ce livre réellement exigeant et captivant. Mais cela reste une proposition politiquement correcte, pas un dépassement ; la grave question de la fissure entre littérature populaire et littérature élitiste, texte essentiellement narratif et texte fondamentalement réflexif, demeure heureusement pendante.

Il faut cependant rendre grâce à Vila-Matas de deux choses : d'abord, de l’avoir à nouveau si élégamment posée, cette question intrinsèquement moderne, et que la postmodernité hyper-marchande autant qu’hyper-technicienne feint d’avoir oubliée dans ses problématiques médiatiques à deux balles. Ensuite d'évoquer sans tabou le lien qu'elle nourrit avec le facteur économique de la réception de l’œuvre en société consumériste, comme en témoigne, en guise de conclusion, ces quelques lignes à l'humour pince sans rire, : « Même quand il était contesté par les monarchies, l’art respirait mieux que de nos jours. Il n’y avait au moins qu’une seule personne, où à la rigueur qu’une petite cour pour sanctionner l’œuvre. C’était aussi pénible, mais il y avait moins de monde ». (p 26)

Enrique Vila-Matas,

Chet Baker pense à son art,

Traduit de l’espagnol par André Gabastou

Mercure de France, Octobre 2011

(1) On songe, bien sûr, à Dublinesca du même auteur.

06:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, james joyce, simenon, critique, enrique vila matas, chet baker pense à son art |

mardi, 23 août 2011

L'Eté Crémer (rediffusion)

Il y avait eu l’été Serrault, c’était, rappelez-vous, il y a trois ans. Voici que les soirées de plus en plus écourtées de l’été Cremer commencent à étendre sous nos yeux leur poignant venin. Bruno Cremer, c’était avant tout un rythme de jeu. Au siècle de la vitesse, Cremer imposait d’un geste voluptueux, d’un regard bleu, à l’interprétation, son indispensable lenteur. Un mot, juste glissé entre deux silences. L’œil du spectateur prenait alors le temps de trainer sur le pli d’une teinture, le carreau d’une nappe, le nacré d’un coquillage posé sur une commode. Son oreille, de se souvenir d’une réplique entendue une dizaine de minutes auparavant. Son esprit, de retenir un indice. De rêver un peu. La lenteur du jeu de Cremer offrait au terne de l’écran une profondeur rare, très française : celle des scènes de théâtre de l’immédiat après-guerre, où trainaient encore quelques fantômes de Jouvet, de Dullin. Les décors superbes des Maigret m’ont toujours paru faits pour cette lenteur du jeu de Cremer. Et vice versa. On ne sait lequel était le décor de l’autre.

Je ne serai pas à Paris vendredi prochain 13 août. Sinon, j’aurais volontiers fait un détour par Saint Thomas d’Aquin, puis par le cimetière du Montparnasse. Un détour, quelques pas lents, silencieux, comme à pas lents et sans faire de bruit hommes et femmes de cette génération née dans les années 30, à laquelle une sorte d’amitié nostalgique me lie, nous quittent. Que faire ou dire de plus, songeant à eux ? Un siècle se referme très nettement à chacun de ces départs ponctuels et nous laisse orphelins – ou rescapés - de son art, de sa lenteur. Même si beaucoup d'entre eux, -je veux dire de ces gens du 20ème siècle - imaginaient à grand'peine qu'il fût possible d'aller à un train plus rapide que le leur allait, déjà, j'écris bien, de son art, de sa lenteur...

Comme il est peu probable qu’un éditeur courageux sorte de son chapeau un nouveau Simenon (Simenon ou la lenteur de l’écriture), il est peu probable que des cours de théâtre qu’on distille encore ça et là émerge un nouveau Cremer. Trop lent, trop plein, bien trop personnel aussi, le bougre, le roublard, quand le rapide, le vide, la copie, le nombre et le bruit obstruent le paysage. Une dernière remarque qui n'a échappé à personne : après Bernard Giraudeau, Philippe Faure, et tant d'autres, le crabe, décidément, se régale douloureusement...

08:07 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : cinéma, bruno cremer, actualité, maigret, simenon |

dimanche, 10 avril 2011

Je n'écrirai plus

Fut un temps, la mort d’un petit cave descendu par le milieu en banlieue parisienne méritait soit un silence digne et général, soit un bon polar de Simenon. A présent, dans la société du spectacle, elle ne mérite plus que quelques secondes dans les flashs infos en boucle. Simple faits-divers. Il faut dire qu’on en voit d’autres, tant d’autres. « Un jeune ». On ne s’intéresse plus trop au côté « loubard », dommage : le plus intéressant pourtant, le plus romanesque. On n’essaie plus de comprendre, de renifler d'où ça parfume et d'où ça pue..

« Un jeune », donc. Donc, et plutôt qu’un « cave ». C’est comme ça que l’auraient formulé Audiard et Gabin. « Devant ses parents » : sortons nos mouchoirs, même si on ne sait rien, rien de l’affaire. Rien de l’histoire.

« Il revenait de vacances », dit le commentateur. « Il avait peut-être une dette », lâche un policier. Un cave flingué par le milieu, devant ses vioques et dans son pieu, en rentrant de vacances…

Pauvre chou, hein ? Pas de quoi, pourtant, réveiller un Simenon...

13:24 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, simenon, fait-divers, seine saint-denis, actualité |