vendredi, 04 décembre 2009

Une rencontre

A Feuilly & Bertrand, prolongement de leurs commentaires...

C’était, dira-t-on, il y a un certain temps. Aussi bien, il semble que ce fut hier. Je donnais alors des cours du soir à des assistants de langue dans une université accueillant des étrangers. Vous savez : des étudiants venus d’un peu partout pour faire la conversation aux lycéens, en parallèle de ce que ces derniers font avec leurs professeurs respectifs. C’était une déjà vieille université, bordant le Rhône. Emplie d’étudiants de tous les continents, venus étudier le droit, le commerce international… Mais là n’est pas le sujet. C’était encore l’hiver. Un soir de mars, dieu de la guerre. Plus précisément un mercredi 19 mars, quelques heures avant que George Bush (vous avez déjà oublié ? Tout passe si vite… C’était avant l’ère Obama…) ne commence à pilonner Bagdad…

Dans l’amphi d’à côté, j’avais repéré un groupe d’étudiants en droit international qui quittaient les lieux vers 20 heures, en même temps que moi, mais souvent s’attardaient pour discuter dans les cours intérieures et par groupes de quatre ou six, sous les galeries. Ce soir-là, alors que je m’apprêtais à quitter les lieux, un groupe s’était formé autour de l’un d’entre eux, lequel paraissait à la fois très énervé et comme hanté par une sorte de sérénité. Je m’approchais. A cette époque, on l’a peut-être oublié, partout, on ne parlait que de ça : Bush et Saddam, Saddam et Bush, l’Irak et les armes de destruction massives…

Je m’approchais du groupe, une quinzaine d’étudiants rassemblés autour de l’individu charismatique qui, parlant un français impeccable, les haranguait.

« Vous les Français, vous êtes stupides », disait-il …

Et à ce mot, je tendais l’oreille, m’approchais.

« Vous êtes bêtes ! Mais bêtes ! Vous croyez à ce que vous lisez dans les journaux. Vous croyez que Saddam Hussein est un dictateur. Mais ce n’est pas vrai. C’est grâce à lui que je suis ici. C’est son gouvernement qui finance mes études. Vous croyez… »

Il faisait froid, la nuit urbaine qui n’est jamais la nuit absolue mais toujours ce jour sale jetait sur les visages aux traits tendus des jeunes gens qui l’écoutaient une lueur blafarde. Je n’exagère rien. Nous étions à quelques heures des premiers bombardements. Et ce garçon qui devait avoir peut-être vingt-trois ou vingt-cinq ans, toujours dans ce français que la plupart des lycéens gavés de technologie ne savent aujourd’hui plus ni lire ni écrire, ce garçon irakien, qui est peut-être aujourd’hui mort, nous disait :

« Je rentre chez moi pour défendre mon pays. Mais avant de partir, je veux vous dire à vous autres Français quelque chose. Je veux vous dire que vous êtes devenus très bêtes. Vous croyez à ce que vous disent les Américains dans les journaux. Ils vous disent qu’en Irak, ils vont pour chercher du pétrole. Et vous les croyez. Ils vous disent que Saddam est un dictateur. Et vous les croyez. Mais Saddam n’est pas un dictateur : Saddam est un irakien, et vous ne comprenez rien au peuple d’Irak. Saddam est un nationaliste irakien. L’irak a besoin de lui pour ne pas sombrer dans le chaos. Vous ne comprenez pas cela. Vous ne comprenez rien. Vous êtes devenus très très bêtes à croire que tout le monde pense comme vous, rêve comme vous, rit comme vous. Très bêtes. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire, moi, ce que les Américains viennent chercher en Irak. Et ce n’est pas du pétrole, non… »

Et moi je l’écoutais, à quelques mètres du groupe. Il m’avait repéré, mais continuait son discours. Qu’avait-il à perdre, ou à gagner ? Il y avait une sorte de gravité dense dans l’air. Tout le monde attendait la suite, en se disant que quelques semaines, quelques mois plus tard il serait peut-être mort…

Et ce qu’il dit alors… Ce qu’il dit alors se grava en moi comme un cri du cœur, un cri d’angoisse et de révolte, une évidence, en même temps :

« … Ce qu’ils viennent chercher en Irak, c’est les hommes. Les hommes ! Notre culture. ! Nous ! Ils veulent qu’il y ait autant de différence entre moi et mon petit-fils qu’il y en a entre vous et votre grand-père… »

Il y eut un grand moment de silence. Puis il serra les lèvres comme pour contenir son émotion.. Et il dit ceci :

« Si vous rencontrez un américain, vous devrez le manger. Le manger. Et le dégueuler tout cru après. Comme ça »

Et il cracha dans la cour de l’Université. Et ce fut sans doute l'une des dernières choses qu’il fit en France avant de regagner son pays en guerre.

Je n’ai pas trouvé un mot à lui dire. Je pensais à mon grand-père, enterré là-haut à Loyasse. Puis je suis rentré à pieds chez moi.

Et voilà qu’à présent Obama, l’autre face de Bush, envoie ses troupes en Afghanistan. Chaque soldat américain, dit-cet homme redoutable, portera là-bas la paix.

Et tous ceux qui insultaient Bush ne diront rien à Obama.

Parce qu’il est « noir » ?

Parce qu’il est Nobel de la paix?

Parce qu’il est so called démocrate ?

Parce qu'il vient après ?

Ou parce que nous sommes devenus, de renoncements en renoncements, nous aussi américains ?

Et qu’au fond, il y a, c’est vrai, autant de différences entre nous et nos grand-pères qu’il y en aura entre mon inconnu de l’Université, un certain mercredi 19 mars 2003, et son petit-fils, dans une soixantaine d’années, s’il est toujours vivant…

Je ne lui souhaite pas.

12:51 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : obama, politique, guerre d'irak, saddam hussein |

mardi, 17 novembre 2009

Quand Musulin arrivera à ses fins

Le convoyeur s’est rendu, ça y est disent les braves gens, le convoyeur a mis fin à sa cavale, etc.… Les journaux du jour, emplis de la nouvelle : « il avait l’air assez bizarre » aurait confié une source. Du coup sur la Toile, tous ceux qui l’ont adulé commencent à le brûler. C’est vraiment avoir la vue courte, je vous dis. Car Toni Musulin est tout sauf un pauvre type. Tout sauf ça.

Revenir d’abord, sur le casse du siècle qui, justement, eut ceci de paradoxal de ne pas être un casse, mais juste un hold-up (on aurait envie de dire un emprunt). Le 5 novembre, Toni se tire et largue, ce-faisant, une existence de bourrin, sa vie de con de convoyeur de fonds, comme aurait chanté en son temps le magnifique Bourvil ou le non-moins espiègle Bobby Lapointe. Il se tire, sans dommage irréparable puisque-il ne risque guère plus que trois ans de prison. « Il n’a fait de mal à personne » comme le proclame déjà sur les ondes son astucieuse ex-compagne. A partir de ce jour la notoriété est vite acquise, car Toni le malin sait bien qu’il vient de réaliser là le rêve du beauf quelconque comme le Villeurbanne et son petit logement avec lequel il vient de rompre (et qu’il a soigneusement vidé) en abrite, par millions (Villeurbanne étant, comme Vaise ou Noisy le sec, une métaphore…).

Voici donc notre Toni en cavale qui se paye le luxe inouï et presque scandaleux de larguer derrière lui comme si, après tout, ce n’était que du papier, quelques 9 millions d’euros qu’on retrouve, mal planqués, dans un garage dans un garage. Du travail d'amateur, commence à rugir l'opinion en regagnant sa case à Villeurbanne ou Noisy le Sec. Du travail de toccard, tout en se disant que les 2 millions qui restent après tout manquent quand même un peu à leur comptes à banque pour payer les jouets des gosses à Noël et les vacances avec Bobonne en juillet. Oui, car l'opinion est de plus en plus juilletiste. Un amateur, donc, mais encore hors-du-commun…

C’est là que la grandeur de Toni mérite qu’on l’examine de plus près.

Car il aurait pu devenir un parrain médiocre, en effet. S’entourer de jolies nanas à beaux culs et cervelles de moineaux, comme on en voit dans les romans de San Antonio et les films de James Bond. Blanchir son argent en quelques paradis fiscaux et se la couler, comme disent les cons, douce... C’est oublier qu’il est, tous les articles qui lui sont consacrés le répètent à l’envi, d’une humeur taciturne, étrange, un solitaire… Il sait bien que même blanchi, l'argent n'est jamais propre. Avec le paquet de biftons qu'il a transportés en dix ans de bons et loyaux service à sa putain de banque, sûr qu'il l'a compris, ça. Moi, je vous le dis depuis le début, Toni est vraiment un gars bien. Alors que fait-il ? Il se rend de lui-même à la police. Histoire de rester un sujet. Car ça peut encore servir.

Une vie de milliardaire, traqué par toute la flicaille du monde, avec des cervelles de moineaux à ses pieds et des tas de précautions à prendre en permanence pour pas se faire trahir par ses meilleurs poteaux, il n’en veut pas. Trop d’emmerdes et surtout pas assez de liberté. Une romance déjà faite. Toni a compris que l’argent qui fait rêver les cons qui se pressent sur le Champ de Mars le samedi n’est plus une valeur véritable. La preuve : voir comment on le distribue aux footballeurs…

Toni, y’a rien à faire, est un vrai héros paradoxal. L’argent des imbéciles et le rêve commun qui va avec ne l’intéressent plus. Il choisit Monaco pour se rendre, grand seigneur. On l’escorte jusqu’à la « frontière » pour lui passer les menottes. Mes hommages à la famille du Prince et Au revoir.

Trois ans de tôle qu’il risque... C'est vite passé ! Aux frais du contribuable que vous êtes, en plus. Dans des prisons bien chauffées et bien équipées, mieux que le petit appart' à Villeurbanne si ça se peut. Plutôt que de se faire chier à trimballer nos sales biftons d’un dépôt à un autre, au risque de se faire trouer la peau par un truand banal, je vais vous dire ce qu’il va faire, dorénavant, ce gars qui a tout compris de la société de lampistes qui est la nôtre. Il va écrire un petit récit qui romance l’inoubliable cavale qu’il vient de s’offrir. Quand on l’aura un peu oublié, il le sortira, son récit, avec la complicité de quelque éditeur opportuniste et enthousiaste. Passage chez Ruquier ou son successeur, signatures de Fnac en Fnac, vous verrez. Contrat avec un producteur à la clé. Tournage dans la foulée avec un Alexandre Dujardin anglo-saxon et quelques starlettes pour jouer les cervelles de moineaux in situ.

Un de ces quatre, vous le retrouverez en train d'empocher des illustres académies littéraires du pays un Goncourt ou un Renaudot, comme Diaye ou Beigbegger, ou une Palme d’Or comme Bégaudeau. Mieux, de la paluche de Sarkozy ou d'un quelconque successeur une Légion d’Honneur, comme Dany Boom et, pourquoi pas, tout encravaté à Stockholm, un Nobel comme Le Clezio. J’attends son discours avec impatience.

Car ce taciturne- là, je vous le dis, il a tout compris de ce qu'est la réelle valeur dans la société du spectacle. Et comment dealer avec.

Alors moi je le dis à nouveau : Chapeau Toni …

19:49 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : toni musulin, actualité, littérature, monaco, légion d'honneur |

mardi, 03 novembre 2009

Mes Goncourt...

Je me suis amusé à dresser la liste des lauréats du Goncourt que j’avais lus, et je m’aperçois que sur la liste entière (que j’ai empruntée à Wikipédia), je n’en ai lu que douze (ou treize car 1922 et 1951 posent problèmes). Les voici ;

Le Feu (1916), A l’ombre des Jeunes filles en fleurs (1919), Le Vitriol de Lune et le Martyre de l’obèse (1922), Raboliot (1925), La Condition humaine (1933), L’Araigne (1938), Le premier accroc coûte 200 francs (1944),Le rivage des Syrtes (faut-il le compter ? – 1951), Le roi des Aulnes (1970), Rue des boutiques Obscures (1970), Les égarés (1983), Les Champs d’Honneur (1990), Je m’en vais (1999).

Oui je sais, Romain Gary et Duras on me le dit souvent, mais que voulez-vous ? Quand ça tombe des mains, ça tombe des mains….

Dans toute cette liste, le fait qu’ils aient été couronnés n’a été déterminant que deux fois (1983, 1999). J’achèterai donc celui de cette année dans dix ans (si on en parle encore)

PS. Pour tenir ce calendrier, peut-être devrais-je mettre mon nez dans Ingrid Caven : si quelqu’un qui l’a lu passe par là ...

13:12 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : prix goncourt, lecture, littérature |

mercredi, 23 septembre 2009

Saint-Laurent de Choulans

« Découverte à l’occasion de travaux effectués sous la chaussée de la montée Saint-Clair- du Port, la basilique funéraire de Saint Laurent a été fouillée une première fois en 1947. En 1976, nous avons pu reprendre la fouille et mettre au jour l’abside orientale, puis dégager à nouveau la nef, les collatéraux et le portique, tout en complétant l’étude des sépultures. En 1983 des travaux de terrassement ont fait apparaître l’extrémité sud de l’abside ; en 1985, et en collaboration avec le Service archéologique municipal, nous avons pu mettre en évidence la clôture de la nécropole, sa porte d’entrée et quelques maisons construites hors de l'area funéraire. »

Jean François Reynaud, Lugdunum Christianum, Ed. de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1998

Le quai Fulchiron est une voie d’accès très empruntée le long des berges de la Saône, vers le centre touristique du Vieux- Lyon. C’est par là que s’engouffrent les estivants qui, de la vieille capitale des Gaules, n’auront jamais connu que le tunnel de Fourvière, l’odieux complexe autoroutier qui défigure la place Carnot, les plaisirs pollués de l’embouteillage auquel on se résigne devant les caméras s’il s’agit de faire bonne figure auprès de Bobonne et des gosses au journal de 20 heures.

Dans ce flot de véhicules sans mémoire craché par la gueule hideuse de ce tunnel, qui se doute qu’en le pénétrant, il foule du pneu les velléités de repos éternel d'antiques dignitaires burgondes ?

Après le démembrement de la Gaule, en effet, Lugdunum fit partir du royaume de Bourgogne. Gondahaire (ou Gondicaire), le premier roi des Burgondes (ou Bourguignons) avait pénétré le Lyon gallo-romain dès l'an 435. Il défit l’’empereur Majorien, au mois de décembre 458, et fonda la dynastie des rois burgondes, laquelle dura tout juste un siècle, puisque la ville passa aux Francs en 534. Je tiens tout ceci de monsieur Josse, alias Auguste Bleton, puisant régulièrement dans sa précieuse Petite histoire populaire de Lyon (ed. Ch. Palud, Libraire de l’académie et des écoles, Lyon, 1885), qui reste une mine.

Le site archéologique de la vieille basilique Saint-Laurent de Choulans vaut le détour. Derrière une paroi de verre fumé, les niches clairsemées des sépultures ouvertes sont laissées à l’abandon, tandis qu’au rythme poussif des feux colorés de la circulation, une clignotante et ininterrompue guirlande de véhicules en tous genres se répand, tantôt venu du pont Kœnig, tantôt de la montée de Choulans, et continûment tournoie autour du sanctuaire masqué, dont nul ne soupçonne plus en ce lieu l’existence. Une époque, la nôtre, tourbillonnant autour d'une autre, la leur.

« Ce tombeau, déchiffre-t-on, appartient pour ses mérites à Atto, de bonne mémoire, dont saint Laurent a recueilli le corps, afin qu’il mérite le pardon ».

Mais, l’une après l’autre dispersée pour fortifier d’autres demeures (une chapelle carolingienne, un hôpital pour pestiférés, de multiples habitats de notables ), la basilique ancienne égara ses pierres et accomplit ce naufrage dans le mauvais oubli des hommes. Seul demeure ce relief lisse de pierres violées, derrière cette paroi de verre et sous ces étranges ponts métalliques désertés par les passants.

Le séjour d’Atto servit ainsi de fondations à divers bâtiments, dont le célèbre hôpital de la Quarantaine qui ne passa pas, pour autant, le dix-neuvième siècle. De ces récurrentes transactions comme de cette compilation presque pâtissière d’époques successives, placée devant mes yeux et comme glissée à mon oreille, seul, le génie décadent d’un vieux mémorialiste catholique venu séjourner là quelques heures de son siècle romantique, aurait pu façonner la méditation en périodes croustillantes sur l’ironique, démembrée et corrosive puissance des temps ; quelques ans plus tard, un poète érudit se serait complu, en quelques maints sonnets pompéiesques, à retracer le douloureux roman d’un dieu Attys, lequel, « tant qu’il aima Cybèle en fut jaloux d’Atto ». Il aurait suffi qu’ensuite un breton sulpicien consolidât l’édifice en jetant à l’antique déesse certaine prière démocratique dont seul il posséda le secret, pour que Saint-Laurent de Choulans entrât en littérature. Sans doute aurait-il fallu également aux récents dirigeants de la Cité, une plus saine intelligence de son passé et un véritable amour des Lettres.

Les ruines à présent révélées de saint Laurent de Choulans auraient acquis aujourd’hui quelques lettres de noblesse avérées. Mais hélas, aucun Renan n’eut jamais le loisir, à propos d'une quelconque lyonnaise Acropole, de dialoguer avec le moindre Chateaubriand, et les Chimères de ces tombes dévastées restent à composer.

Le grès rocailleux et javellisé des sarcophages ne découvre à l’œil exercé que les mégots que de récents passants y ont jetés du haut des passerelles. Fièvre patrimoniale. Quant au flot des automobiles que le quai draine juste derrière ce vitrage, il m’empêche même d’écouter le silence des tombes. Je ne perçois que l’indifférence des vivants à leur égard : qui le rompra, Atto ? De la plate forme métallique d’où je contemple l’embarras de ces ruines, je comprends que s’est dérobé le temps de réciter le fond sec et incurvé de leur mirobolante vanité. Claquemurées au centre des embouteillages, cela ne ravirait que fort peu l’attention du public.

Ce constat attristant en tête, je quitte le bâtiment circulaire qui les abrite. En un instant, me voilà rendu sur le trottoir du quai Fulchiron. Une discrète borne kilométrique me rappelle, un peu plus loin, qu'il fut aussi sur les cartes routières la départementale D487.

Autres monuments perdus:

L'hôpital de la Charité :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/09/03/les-fantom...

L'amphithéâtre des Trois-Gaules :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/11/03/l-abbaye-l...

Le Pont de Saône :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/12/07/le-pont-de...

Le Progrès, rue Bellecordière :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/07/23/le-progres...

La passe des Cordeliers :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/06/passe-des-...

06:24 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, saint-laurent de choulans, tunnel de fourvière, archéologie, lyon, rois burgondes, gondicaire, quai fulchiron |

samedi, 22 août 2009

Les fantomes de la charité

J'emprunte ce titre, que je trouve très beau, à Gérard Chauvy (1). Et ce pour évoquer un illustre incongru : j'ai nommé "le clocher de la Charité". Il est planté entre Rhône et Bellecour, tel un phare aussi élevé qu'éteint, et pour toujours inutile. Son étrange silhouette solitaire et connue de tous a développé un charme réellement magnétique. Parce qu'il ne sert plus à grand chose. A rien, même. Survivant indigne et obstiné, entre un Hôtel des Postes à l'esthétique stalinienne et les terrasses bistrotières partiellement bondées de la place Antonin Poncet, le clocher de la Charité est devenu au fil du temps le symbole parfaitement heureux d'un espace outrageusement gratuit, inutilisé, avec sa porte de bois à jamais close, telle une bouche qui s'est tue.

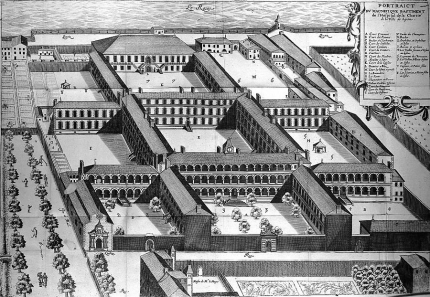

En effet, quel passant (fort pressé ou non), sur le parcours de la rue de la Charité, se souvient aujourd'hui des 14 corps de bâtiment et 11 cours intérieures du vieil hôpital qu'elle a longés durant quatre siècles ?

Je ne suis pas spécialement un adepte de la mélancolie, ni de la nostalgie, ni du passéisme. Mais j'ai compris il y a fort longtemps qu'une ville n'existe véritablement qu'en esprit : à la fois dans l'espace et dans le temps, dans la chair de la pierre qui demeure comme dans celle de son histoire. Car il n'y a pas de réalité acceptable de façon brute, sans mémoire ni imaginaire. Réduire la perception qu'on peut avoir d'elles au simple espace qu'elles dévoilent au moment d'aujourd'hui, c'est abolir le charme des villes, et tel fut, tout spécialement à Lyon, le crime des bétonneurs. Décor plat, sans polysémie, simple lieu, la ville, alors, n'est plus la ville.

Voilà pourquoi j'aime ce titre ; "les fantômes de la charité". Irai-je jusqu'à croire que l'Hôtel des Postes et la place Antonin Poncet (dont négligemment, et comme dissous, évaporés dans le seul souci de nous-mêmes et dans le seul souvenir d'aujourd'hui, nous égratignons le sable rouge lorsque nous la traversons) sont hantés d'âmes errantes (celles de tant de petites mémés, de frères mendiants, de jeunes accouchées, de soldats amputés, de mendiants pestiférés, défuntés de siècle en siècle, le front en sueur et les doigts accrochés à des crucifix en ivoire ou en chêne dans le bel édifice de la charité lyonnaise d'antan?) Et pourquoi ne le croirais-je pas ?

Je suis vraiment c ertain, en tout cas, qu'Herriot le laïc, dans le contexte politique assez tendu des années trente, a voulu la peau de la Charité, en raison du symbole qu'il représentait, celui de la vieille Aumône Générale de la cité sous l'Ancien Régime. Herriot savait bien que le frère jésuite Etienne Martellange, qui en avait dessiné les plans, n'était pas Soufflot. Il n'a donc pas osé toucher à l'Hôtel-Dieu, en raison du dôme historique. Mais il a tenu à faire tabula rasa de la Charité. Et sans la pétition initiée dès 1932 par la Société d'Histoire de la Médecine, les Amis du musée de Gadagne, et relayée par le Nouvelliste, il n'en resterait aujourd'hui plus même plus le clocher dont je vous entretiens à présent. Car la construction nécessaire d'un nouvel hôpital (celui qui porte aujourd'hui le nom d'Edouard à Montchat) ne n’impliquait pas obligatoirement la destruction de onze cours intérieures et de quatorze corps de bâtiment historiques faisant, dans le prolongement de l'Hôtel-Dieu, un rempart de pierre ininterrompu au-dessus des eaux tumultueuses du Rhône. Les cours intérieures spacieuses - du moins celles rendues au public - sont-elles si nombreuses à Lyon ?

ertain, en tout cas, qu'Herriot le laïc, dans le contexte politique assez tendu des années trente, a voulu la peau de la Charité, en raison du symbole qu'il représentait, celui de la vieille Aumône Générale de la cité sous l'Ancien Régime. Herriot savait bien que le frère jésuite Etienne Martellange, qui en avait dessiné les plans, n'était pas Soufflot. Il n'a donc pas osé toucher à l'Hôtel-Dieu, en raison du dôme historique. Mais il a tenu à faire tabula rasa de la Charité. Et sans la pétition initiée dès 1932 par la Société d'Histoire de la Médecine, les Amis du musée de Gadagne, et relayée par le Nouvelliste, il n'en resterait aujourd'hui plus même plus le clocher dont je vous entretiens à présent. Car la construction nécessaire d'un nouvel hôpital (celui qui porte aujourd'hui le nom d'Edouard à Montchat) ne n’impliquait pas obligatoirement la destruction de onze cours intérieures et de quatorze corps de bâtiment historiques faisant, dans le prolongement de l'Hôtel-Dieu, un rempart de pierre ininterrompu au-dessus des eaux tumultueuses du Rhône. Les cours intérieures spacieuses - du moins celles rendues au public - sont-elles si nombreuses à Lyon ?

La ville a donc perdu, comme si elle en avait des dizaines à sa disposition, un bâtiment du seizième siècle, une perspective de façades classiques qui se prolongeait en bordure de Rhône. C'est le même Herriot qui brada fort légèrement, au nom de la libre circulation des sacrées automobiles, l'ancien pont du Rhône. Les temps heureusement ont changé, et nul ne songe, avec l'expatriation prochaine des services hospitaliers hors de l'Hôtel-Dieu, de liquider dans la foulée les murs, les toits et les bâtiments. Du moins l'espère-t-on.

Gérard Chauvy : Lyon Disparu, 1880-1950, Editions lyonnaises d'art et d'histoire

Autre bâtiment lyonnais disparu : l'Amphithéâtre des Trois Gaules

08:41 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : charité, lyon, histoire, culture, edouard herriot |

mercredi, 12 août 2009

Petrus Sambardier (1875-1938)

Petrus Sambardier naquit à Régnié, en pays de Beaujolais, le 21 février 1875. Il mourut un cinq de ce même mois, en 1938, deux ans avant que ne disparaisse la Troisième République. Pour tenter sa chance, son père, vigneron à l’allure altière, avait débarqué très jeune à Lyon, où il était devenu menuisier, rue Molière. Pétrus reçut l’enseignement des frères des Ecoles chrétiennes. Comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, il ne trouva d’abord qu’une maison de commerce pour gagner sa croute et s’y fit embaucher sans grand entrain. Mais il publia très rapidement, sous le pseudonyme de Léon Varigny, quelques chroniques au style incisif dans une gazette titrée L’Avenir et se fit ainsi remarquer des milieux politiques locaux. Assez tôt, il put s’orienter vers le journalisme. Car pour le plus grand bonheur des fils de menuisiers venus chercher la gloire dans les salles de rédaction, la Belle Epoque qui ne connaissait ni la radio ni la télé aimait les gazettes : le Viennois Stefan Zweig, dans son essai Le Monde d'Hier, rappelle à quel point les cafés, les tramways, les bancs publics étaient alors emplis de lecteurs de journaux. Sambardier écrivit tour à tour dans le Réveil Républicain, l’Express, la Dépêche de Lyon, le Sud-Est, le Salut Public. Sous le pseudonyme de Petrus Battillon (1), il fut, le 21 novembre1920 co-fondateur de l’Académie des Pierres Plantées en compagnie de Justin Godart, Antoine Salles, Jean Odile Gros et Emile  Leroudier. Sambardier fut à la fois un plume, une gueule et une gloire lyonnaise. Hélas, Barbey d’Aurevilly le disait déjà en son temps : au contraire du véritable écrivain, le destin du journaliste est de voir sa gloire s’éclipser dès qu’il ne produit plus. De fait, quand on songe à la production journalistique de la planète entière dans la totalité du vingtième siècle, et au nombre vertigineux de petites pattes de fourmis qui frappèrent toutes sortes de clavier pour alimenter le Moloch de jour en jour, on peut ressentir une sorte d’effroi devant la vanité des choses humanes, comme aurait dit Bossuet. Qui, en août 2008, songe encore à Pétrus Sambardier, mort il y a soixante dix-ans et quelques mois, des suites d’une longue maladie comme on dit toujours avec cette étrange pudeur ? Eugène Brouillard, qui fut l’un de ses vrais amis, illustra le recueil d’articles que préfaça Edouard Herriot (2) et qui parut en guise d’hommage après sa mort, grâce aux soins de Martin Basse, son exécuteur testamentaire. Cent-dix articles sélectionnés au sein de presque quarante années de journalisme, cent-dix articles qui fo

Leroudier. Sambardier fut à la fois un plume, une gueule et une gloire lyonnaise. Hélas, Barbey d’Aurevilly le disait déjà en son temps : au contraire du véritable écrivain, le destin du journaliste est de voir sa gloire s’éclipser dès qu’il ne produit plus. De fait, quand on songe à la production journalistique de la planète entière dans la totalité du vingtième siècle, et au nombre vertigineux de petites pattes de fourmis qui frappèrent toutes sortes de clavier pour alimenter le Moloch de jour en jour, on peut ressentir une sorte d’effroi devant la vanité des choses humanes, comme aurait dit Bossuet. Qui, en août 2008, songe encore à Pétrus Sambardier, mort il y a soixante dix-ans et quelques mois, des suites d’une longue maladie comme on dit toujours avec cette étrange pudeur ? Eugène Brouillard, qui fut l’un de ses vrais amis, illustra le recueil d’articles que préfaça Edouard Herriot (2) et qui parut en guise d’hommage après sa mort, grâce aux soins de Martin Basse, son exécuteur testamentaire. Cent-dix articles sélectionnés au sein de presque quarante années de journalisme, cent-dix articles qui fo nt revivre non seulement des lieux (ancienne bourse du travail, chez « ma tante », les masures de la grande côte, les anciennes ficelles, les puces de la place du pont), mais aussi des figures (le dernier garde-champêtre, les lavandières des plattes, des patrons de cafés disparus) des gens (Justin Godart, Edouard Herriot, Joseph Serlin, Paul Duquaire…), des traditions, des habitudes, des enseignes et des odeurs de quartiers. Et puis aussi une langue sure, avisée, précise, on dirait aujourd'hui, traversé d'un air un peu sot : "pro". Ce recueil d’articles, intitulé «La vie à Lyon de 1900 à 1937» constitue une petite mine, à la fois historique, idéologique, topographique, pour qui aime la « capitale de la province » -l’expression est d’Albert Thibaudet (3). Aussi, si vous croisez l'édition originale chez un bouquiniste ou un libraire spécialisé, n’hésitez pas. Sinon, il faut vous rappeler que les Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire ont ré-édité l'ouvrage en 2003, agrémenté de quelques deux cents clichés de Guy et Marjorie Borgé. Ci-dessus, la sculpture à sa mémoire -Jardin des Chartreux Lyon 1er.

nt revivre non seulement des lieux (ancienne bourse du travail, chez « ma tante », les masures de la grande côte, les anciennes ficelles, les puces de la place du pont), mais aussi des figures (le dernier garde-champêtre, les lavandières des plattes, des patrons de cafés disparus) des gens (Justin Godart, Edouard Herriot, Joseph Serlin, Paul Duquaire…), des traditions, des habitudes, des enseignes et des odeurs de quartiers. Et puis aussi une langue sure, avisée, précise, on dirait aujourd'hui, traversé d'un air un peu sot : "pro". Ce recueil d’articles, intitulé «La vie à Lyon de 1900 à 1937» constitue une petite mine, à la fois historique, idéologique, topographique, pour qui aime la « capitale de la province » -l’expression est d’Albert Thibaudet (3). Aussi, si vous croisez l'édition originale chez un bouquiniste ou un libraire spécialisé, n’hésitez pas. Sinon, il faut vous rappeler que les Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire ont ré-édité l'ouvrage en 2003, agrémenté de quelques deux cents clichés de Guy et Marjorie Borgé. Ci-dessus, la sculpture à sa mémoire -Jardin des Chartreux Lyon 1er.

(1) Un battillon est un battoir de bois qui servaient aux lavandières à frapper le linge sur les plattes. Mais comme les lavandières avaient la réputation d’être très bavardes, le battillon était aussi la langue qui tourne et fait du vent. Beau surnom pour un journaliste.

(2) En cinquante ans de vie politique lyonnaise, le nombre de préfaces rédigées – ou du moins signées - par ce maire intarissable est proprement ahurissant !

(3) Dans La République des Professeurs, exactement, où Thibaudet, en parlant d’Herriot écrit, en 1927 : « La France, c’est un pays où la littérature s’appelle Paris, exclusivement Paris, et où la politique s’appelle la province, rien que la province ».

07:48 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : pétrus sambardier, littérature, thibaudet |

vendredi, 07 août 2009

Paul Lintier

Il est dans le deuxième arrondissement de la bonne ville de Lyon une petite rue assez courte et peu connue, dans le quartier de Bellecour. C'est la rue Paul Lintier. Ce dernier est à présent presque complètement oublié.

Pour acquérir ses ouvrages, il faut veiller à l'affût sur ebay, ou les commander sur un site de bouquinistes.

Paul Lintier, critique d'art dans le civil puis artilleur sur le front, est l’auteur de deux journaux de guerre importants : Le tube 1233 (1917) et Ma pièce (1918). L'Académie couronna le premier, l'Humanité publia le second en feuilleton. Dans le premier, Lintier a cette expression pour désigner la guerre moderne dont il découvre l'horreur sur le front : « la guerre n'est rien d'autre que l'absurde victoire du fer sur l'esprit » Sensation insupportable de compter pour du beurre, dans l'héroïsme autant que dans la lâcheté : « Pourquoi, au lieu de nous leurrer de victoires imaginaires, ne pas nous avoir dit : Nous avons affaire à un ennemi supérieur en nombre. Nous sommes obligés de reculer en attendant que notre concentration s’achève et que les renforts anglais arrivent ? Avait-on peur de nous effrayer par le mot retraite, alors que nous en connaissions la réalité ? Pourquoi ? Pourquoi nous avoir trompés, nous avoir démoralisés ? »

Ecrit à froid, au jour le jour, sans complaisance, sans emphase, sans plainte, Lintier, un jeune homme cultivé, tolérant, énonce cet effroi, ce cafard qui s'est saisi de lui devant l’énigme moderne de la machine mise au service de la destruction. Jean Norton Cru (1), on le sait, ne fut pas tendre avec les romanciers de la guerre, du type de Roland Dorgelès ou d'Henri Barbusse : « Ceux qui souhaitent que la vérité de la guerre se fasse jour regretteront qu’on ait écrit des romans de guerre, genre faux, littérature à prétention de témoignage, où la liberté d’invention, légitime et nécessaire dans le roman strictement littéraire, joue un rôle néfaste dans ce qui prétend apporter une déposition. Tous les auteurs de romans de guerre se targuent de parler en témoins qui servent la vérité, qui révèlent au public la guerre telle qu’elle fut. ils s’indignent si on élève un doute sur le moindre détail de leurs récits. Comment concilier cette prétention avec la liberté d’expression et l’indépendance de l’artiste ? En fait les romans ont semé plus d’erreurs, confirmé plus de légendes traditionnelles, qu’ils n’ont proclamé de vérités, ce qui était à prévoir. » Or les seuls écrits qu'il sauve, dans son petit opuscule Du Témoignage, sont précisément ceux de Paul Lintier.

De même Henri Béraud, qui écrit dans la préface du journal de 1917 : « Et le dernier fut Paul Lintier, l’auteur de Ma Pièce et, de loin, le plus grand écrivain de la guerre, l’espoir assassiné de notre génération (…) Il fut tué le 15 mars 1916 sur l’Hartmanswillerkopf, en laissant deux livres pétris de la terre des morts et du sang des soldats. Sur la manche gauche de sa vareuse, il avait fait tailler une poche et, dans cette poche, il y avait un carnet de notes où ses compagnons de pièce lurent à travers leurs larmes : Je vais mourir. Sur les perspectives de l’avenir qui toujours sont remplies de soleil, un grand rideau tombe. C'est fini. Cela n'aura pas été long. J’ai vingt ans. »

Béraud et Lintier s'étaient bien connus à Lyon. Ils étaient amis des mêmes peintres. Lintier avait réalisé une étude sur Adrien Bas (2), dont Béraud avait déjà signé la préface.

« Je fus probablement le seul confident littéraire de Paul Lintier, le seul écrivain qui l’eût connu, fréquenté, encouragé durant son éphémère et charmant passage (…) Nous nous aimions comme s’aiment deux poètes dans les romans de 1830», écrit-il.

Et, plus loin :

« Très tôt, il avait compris que la plus haute tâche du romancier a pour fins la notation des grands rythmes humains et de l’âme complexe, convulsive et décevante des foules. Il accumulait les observations sans rien noter, riche d’une extraordinaire mémoire. Surtout, il regardait. Et il savait voir. C’est le don le plus rare chez l’écrivain autant que chez le peintre. Il mourut quand il atteignait à peine vingt trois ans – un âge où la plupart n’ont guère dépassé les projets, les doutes et les intentions. Et, déjà, il projetait des grands livres. Si l’on en publie un jour les plans, les ébauches, les fragments, nous connaîtrons que Lintier eût porté l’un des plus beaux noms des lettres françaises modernes. »(3)

Tout cela n’a pas empêché Lintier d’être foudroyé par un obus, alors qu’il était en train d’écrire, précisément.

Écrire :

« Ceux qui viendront ici, et qui verront le grand geste uniforme que tracent sur la terre les croix, lorsque le soleil roulant dans le ciel fait bouger les ombres, s’arrêtent et comprennent la grandeur du sacrifice. C’est cela que veulent nos morts. C’est cela que nous voulons, nous qui demain, serons peut-être des morts. » (Paul Lintier, Ma Pièce )

1. Jean Norton Cru, Du Témoignage, Ed. Allia, Paris, 1990. Notons également que Dorgelès, lui-même, évoque allusivement dans la dernière phrase de son de son roman le remords « d’avoir ri de vos peines » et « le pipeau » qu’il aurait « taillé dans le bois de vos croix ».

2. Un peintre, Adrien bas, Paul Lintier, L’œuvre nouvelle, 1913

3. "Souvenirs sur Paul Lintier", préface de Le Tube 1233, Paul Lintier, Paris, Plon, 1917

13:30 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, paul lintier, ma pièce, le tube 1233, jean norton cru |

mardi, 02 juin 2009

Ecrivains de la fabrique

J’ai découvert un peu par hasard, il y a une vingtaine d’années de cela qu’il avait existé à Lyon un ensemble de romans structurés autour de la fabrique de la soie, des années 1870 à 1930. Quand je dis par hasard, c’est en réalité en fouinant chez des bouquinistes. Et petit à petit, les écrivains lyonnais ont trouvé place en mes rayons. La plupart ne sont que pittoresques. Certains sont vraiment attachants. Quelques-uns furent des maîtres dans leur domaine. Je songe à Henri Béraud, bien sûr, mais aussi à Gabriel Chevallier, à Nizier du Puitpelu.

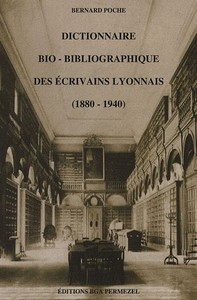

Bernard Poche, qui avait déjà publié Lyon tel qu’il s’écrit (Presses universitaires de Lyon – 1990) propose chez Permezel (un éditeur courageux que je salue au passage) un « Dictionnaire bio-bibliographique des écrivains lyonnais – 1880-1940) : l’universitaire y a recensé plus de trois cents noms d’écrivains ayant, de 1880 à 1940 entretenus avec Lyon « un rapport significatif ». Parmi eux, ceux que j’appelle les écrivains de la fabrique, qui composèrent un jour un roman de mœurs, de sentiments ou de caractère ayant pour siège une maison de soierie, et participèrent ainsi à un témoignage entre réalisme littéraire et journalisme sociologique sur le Lyon de la Belle Epoque. Poche a retrouvé aussi la trace de nombreux poètes ou nouvellistes, conteurs et chroniqueurs. L’ouvrage a le mérite de rappeler la ferme volonté de décentralisation intellectuelle qui, jusqu’à 1940, a présidé dans l’esprit de plusieurs générations d’écrivains lyonnais. Le seul reproche qu’on lui pourrait faire, c’est que la recherche bibliographique a souvent pris le pas sur celle, biographique : sans doute parce que la première est plus simple à réaliser que la seconde, le monde et son labyrinthe étant plus vaste et hasardeux qu’une bibliothèque et ses rayons. Et que nombreux sont, parmi ces auteurs, ceux qui disparurent ou sombrèrent dans l’anonymat.

Je recopie une notice qui a tout particulièrement attiré mon attention, parce qu’elle est particulièrement emblématique, peut-être, et que j’ignorais tout de cet écrivain :

« BARDOT Henri (Lyon …- ….)

La totale ignorance dans laquelle on est de la vie d’Henri Bardot est d’autant plus surprenante que L’Autre Rive publié en 1917 mais qui reflète une certaine ambiance du Lyon des dernières années de l’avant-guerre, est peut-être l’expression la plus achevée du roman lyonnais de cette période et figure très honorablement à côté des œuvres antérieures d’Esquirol, d’Hennezel et de Rogniat. Les quelques échos que l’on recueille à son sujet laissent entendre qu’après la guerre il avait sombré dans la bohême et l’alcoolisme : l’amère misogynie de l’essai qu’il publie en 1920 se rattache aisément au pessimisme de son roman. Ses projets ultérieurs ( "pour paraître prochainement ») n’ont évidemment pas abouti. Aucune trace ne semble, apparemment, demeurer de ce naufrage.

L’Autre rive, P.Jouve, 1917 ; L’art de mal vivre et de bien mourir, ou maximes sans prétention suivies de quelques histoires également profitables, par Henri BARDOT, lyonnais, ill. Combet-Descombes, Ed de la Revue Fédéraliste, Trévoux, imp. Jeannin, 1920 »

Et je cite quelques patronymes (ou pseudonymes) de ces illustres oubliés, outre les maîtres que furent Clair Tisseur, Vingtrinier, Béraud ou Chevallier :

Alexandre Arnoux, Louis Aurenche, Emile Baumann (admirateur et ami de Léon Bloy, auteur de très beaux Mémoires), André Billy, Auguste Bleton (pour plaire à Marcel Rivière), Magali Cabanes (auteure d'un joli Masque de Lyon), Georges Champeaux (dont j'ai déjà beaucoup parlé pour le roman d'un vieux groléen), David Cigalier, Henry Clos-Jouve, Max André Dazergues (un pur Delly de Lyon !!!) , Jean Dufourt ( et son Calixte), Charles Fenestrier (co-singataire, avec Béraud, des Marrons de Lyon), Albert Giuliani, Marcel Grancher (qui mit en selle Frédéric Dard et son San Antonio et écrivit avec La Soierie se meurt un bouleversant témoignage de la faillite de Lyon en 1930), Henri d’Hennezel, Charles Joannin (pour Périssoud, militant lyonnais), Joseph Jolinon (voir mes billets sur trois de ses romans dans la rubrique : la bibliothèque est en feu), monseigneur Lavarenne (spécaliste de Guignol), Claude Le Marguet (pour Myrelingues la Brumeuse), Edmond Locard, Amédée Matagrin, Louis Pize (poète injustement oublié), Xavier Privas (prince des chansonniers), Léon Riotor (Léon de Lyon), Pierre Scize, Louisa Sieffert (une poétesse elle aussi injustement oubliée), Joséphin Soulary, Tancrède de Visan (Sous le signe du Lion) …

20:42 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : bernard poche, permezel, littérature, romans, lyon, écrivains lyonnais |

dimanche, 31 mai 2009

La fabrique d'un quartier

L'histoire des pentes de la Croix-Rousse et de leur architecture en conférence ...

12:29 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : pentes de la croix-rousse, architecture, actualité, esprit canut, jean-yves quay, lyon, histoire |