mardi, 07 avril 2015

La Queue, sur Off-Shore

A retrouver ICI la lecture par Philippe Nauher de La Queue. Une lecture en trois points, la satire du design, la face tue de Kerouac, et la « préoccupation de l’auteur devant un monde occultant son héritage chrétien ».

Je ne sais à ce propos si, sans la coïncidence avec les fêtes de Pâques, l’insistance du pape François durant tout le week end pour interpeller la « communauté internationale » et l’émoi soulevé dans une partie de l’opinion hexagonale, Valls aurait finalement réagi et invité le patron de la RATP à revenir sur sa décision de retirer la mention « pour les chrétiens d’Orient » de l’affiche des Prêtres. La manière dont la RATP s’est ridiculisée à propos de cette mention d’abord retirée, puis réaffirmée, ses ineptes allégations de laïcité, tout ceci en dit long sur les porteurs de queues qui nous dirigent, hélas !

Encore merci à Philippe pour son billet.

13:50 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : la queue, off-shore, roland thevenet, philippe nauher, christianisme, pape françois, le bug, ratp, chrétiens d'orient, littérature, di falco, les prêtres, romans |

dimanche, 25 janvier 2015

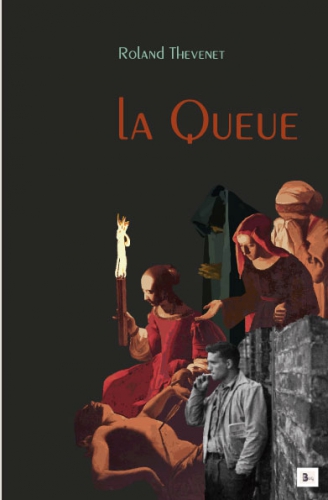

La Queue

Je ne sais trop en quelles contrées je me réfugiais quand j'ai écrit ce roman... ni comment j'en revenais. Mon chat dormait le plus souvent juste à mes côtés. Toutes tentures tirées, l'appartement demeurait lourdement calme. Parfois, j'errais par les trottoirs de cet Athènes tumultueux aux murs barbouillés de tags, celui-là même qui a voté aujourd'hui ; parfois je longeais les rues tranquilles du vieux Bruxelles ou les boulevards ensommeillés du pauvre Paris... Ou bien encore les vastes avenues du Manhattan des années cinquante, en compagnie de ce bon Kerouac dont j'aurai lu pour l'occasion (presque) toute l'œuvre [et découvert le splendide Visions de Gérard ]... Non, je ne saurai dire moi-même, au fil de cette écriture fondue au quotidien, quels sentiers perdus de mon adolescence fugueuse j'empruntai à rebours jusqu'à Decize, ni non plus en quels fossés de cet aujourd'hui absurde et déréglé dont - tout en l'aimant malgré tout - je dressais la satire, je m'embourbais, furieux tel un un fauve trompé, trahi. Au pays des anciens Francs, je fis de Pierre Lazareff et de Madame Rachou de véritables soldats lumineux, et de la catastrophe du Mans en juin 1955 une sorte de Guerre de Troie de nos ridicules temps modernes délités en zone euro. Mais j'aurais tort de les maudire encore et encore, ces mauvais temps-là, je m'y suis bien amusé à porter leur queue, comme mon héros avait appris à le faire lors de son joyeux dépucelage non loin du petit personnage de Capiello...

Je me souviens, bien sûr, de cette visite au Louvre d'avril 2013 (déjà ? L'écriture tient le temps, empêche qu'il ne s'éparpille trop de travers, c'est par là qu'elle demeure malgré tout salutaire...) Je désirais que ce roman sortît d'une toile de La Tour, parce que depuis toujours ce maître lorrain sur lequel tout a déjà été dit m'accompagne et m'enrobe de ses toiles à chaque moment cuisant. La Tour, c'est un monde qui ne sera plus. Au sein du pavillon Denon, la salle qui lui est dévolue resta déserte, d'ailleurs, vide ce matin-là telle la coquille d'une noix dévorée - tous les queutards en pantacourts s'étant entassés devant la Joconde pour y faire des selfies - et j'hésitai longtemps d'un tableau à l'autre avant de jeter mon dévolu sur le Saint Sébastien pleuré par Irène. J'hésitai longtemps, comme guidé par les vœux intérieures de ce roman désireux de croître, alors encore à pousser. Mais à quoi bon en rajouter davantage? Ce serait risquer l'extravagance de la posture.

06:16 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Des Auteurs, Des nouvelles et des romans, Des nuits et des jours..., Là où la paix réside, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : éditions du bug, la queue, la tour, kerouac, le mans, saint sébastien pleuré par irène, madame rachou, pierre lazareff, capiello, littérature, france, romans |

mardi, 17 juin 2014

Le Diable et le berger

Le dernier livre de Bertrand Redonnet peut se lire comme une exégèse : celle d’un fait divers survenu il y a des années de cela au cœur de la France gaullienne, dans un village poitevin. C’est l’histoire d’un trublion, un fou (c’est par ces qualificatifs que le héros entre et sort du récit), un certain Guste Bertin, éleveur de chèvres de son état, voleur de femmes à l’occasion et féru de politique – au moins au sein du conseil municipal. Guste Bertin est bien connu des lecteurs de Redonnet pour son rôle dramatique dans un roman précédent, Zozo, chômeur éperdu.

Dans Le Diable et le Berger, l’histoire est contée rétrospectivement. Un peu comme dans Le Roi sans Divertissement de Giono, un descendant d’un des protagonistes du fait divers, revenu quarante ans plus tard sur la scène du crime, vient saisir « l’éclair des tempêtes anciennes ». A la recherche de quoi ? Il ne le sait lui-même. Les acteurs du drame sont désormais hors-champs. Une vérité ? Un témoignage ? Une identité ? Une simple histoire, pour rompre l’ennui de ses jours ?

Qui dit éxégèse dit donc recherche de sens. On ne révélera pas ici l’intrigue ni la nature précise de ce fait-divers, marqué du sceau de la ruralité la plus traditionnelle, afin de ne pas empiéter sur le plaisir de la découverte. Mais on saluera la narration extrêmement rigoureuse de l’auteur, qui tisse l’entrelacs des mécaniques à l’œuvre en chacun de ces personnages. Ce sont, nous dit-il, des « gens de peu » (p 25). Tous, en même temps, ont une pièce à jouer et une stratégie à conduire sur l’échiquier. D’où cet entrelacs dont l’engrenage finira par les conduire chacun, victimes comme survivants, au bout de ce qui apparaît quand même comme un destin. Ni héros, ni anti-héros, en somme, mais personnages d’un entre-deux, à la ressemblance de ce que sont des individus partagés entre une vie quelconque et une soif d’exception.

Leurs mécaniques internes vont puiser leur énergie partout : dans la force du désir comme dans celle du remords, dans les ressorts de l’orgueil comme dans ceux de la folie ; dans les vicissitudes des destins individuels comme dans celles de l’Histoire collective. Et puis aussi dans cette sorte de hasard qui jette ses grains de sable et préside à leurs rencontres, d’où le titre, Le diable et le berger, et une question, lequel va triompher de l’autre ?

Mais si assurément il n’y a qu’un seul diable pour séduire et diviser ces villageois, le texte suggère qu’il y a peut-être deux bergers, ici mis en rivalité : Guste Bertin lui-même, dont le facétieux Zozo se demandait s’il ne couchait pas avec ses biques (p 100), et le curé du village, signalé comme « berger de la paroisse » (p 67), qui lui aussi… Mais je n’en dirais pas davantage. Deux bergers, donc, pour un seul diable. Plutôt que de gloser en solitaire sur ce nouveau travail de Bertrand, il m’a semblé plus judicieux de lui poser quelques questions :

- Pourquoi avoir choisi de revenir sur ces personnages ? Le Diable et le Berger est-il une suite ou un complément de Zozo ?

Je tiens cette idée, en fait, d’une classe de 1er ou de terminale du lycée horticole de Bressuire, en Deux-Sèvres. A l’automne 2010, j’avais été invité dans ce lycée par deux profs de français qui avaient eu « la bonne idée » de faire lire à leurs élèves et d’étudier Zozo, chômeur éperdu.

C’est pour moi un très bon souvenir. Ces jeunes gens me posaient des tas de questions, sur le pourquoi de l’écriture, comment vient l’idée d’un livre, etc… Mais il y avait surtout une question récurrente et unanime : pourquoi avez-vous fait mourir Zozo ?

Cela les chagrinait beaucoup. Ils en voulaient terriblement à ce Guste Bertin, « voleur de femmes », comme vous dites, et surtout assassin d’un personnage qu’ils avaient pris en affection.

Je balbutiais, pris au piège de la responsabilité de l’écrivain devant ce que peuvent engendrer ses fictions dans l’imaginaire de ses lecteurs. Je répondis que j’avais tué moi-même Zozo, parce que dans nos sociétés hyper policées où le travail a force de totem, il n’y avait pas de place pour des godelureaux de son acabit.

Cela ne les satisfaisait pas. Je le voyais bien. Moi non plus, d’ailleurs, cela ne me satisfaisait pas. Et je voyais aussi qu’ils eussent nettement préféré Zozo dans la peau de l’assassin plutôt que dans celui de la victime. On est très sérieux quand on a dix-sept ans !

Bref, l’idée m’est venue alors de donner la parole à ce Bertin. De le narrer, dans sa propre existence, de le faire comprendre sans pour autant obligatoirement le justifier.

Parce que les hommes, depuis la nuit des temps, vivent bien par-delà le bien et le mal. Mes jeunes auditeurs n’avaient pas l’air d’en avoir pris conscience encore. Heureusement d’ailleurs.

Les hommes obéissent à une logique interne, à un poids qui pèse sur leurs actes, sur leurs pensées, sur leur façon de vivre chacun l’existence.

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai fait mon deuil des grandes idées. Il y a autant de grandes idées sur terre qu’il y a de destins à accomplir.

Ce qui nous condamne à une effroyable solitude face à l’inéluctabilité de la mort.

Mais ça, je ne me suis pas arrogé le droit de le dire à ces jeunes gens sympathiques et devant lesquels s’ouvraient le gai chemin de la jeunesse.

- Vous prêtez à votre héros une naissance incestueuse. Est-ce dans un souci de naturalisme un peu zolien, ou pour faire de lui le jouet d’une mauvaise fatalité, marqué par un sort tragique ?

Voue écrivez aussi, Roland. Avec bonheur même. Vous savez dès lors que la fiction est toujours servie en texte impur. C’est-à-dire que s’y mêlent l’imaginaire du poète, le besoin de style qu’exige la littérature et des bribes autobiographiques.

Ainsi ai-je eu à l’école primaire un bon copain par tout le monde délaissé ; on racontait avec des mines décomposées par l’effroi, mais avec une certaine délectation, qu’il était le fils de son oncle. J’en étais bouleversé. Je voyais pour la première fois – hélas pas pour la dernière – quelqu’un sur qui on jetait l’opprobre simplement parce qu’il était (peut-être), la victime d’un destin.

J’étais moi-même enfant naturel, comme on disait. Je savais alors la cruauté « bonhomme » des hommes devant la différence.

Ce garçon que j’avais oublié m’est revenu en mémoire en écrivant Bertin. Je ne saurais au juste vous dire pourquoi… La logique autonome des personnages, sans doute.

Et puis, Bertin a tué pas mal de gens dans sa vie. Même si c’était parfois en « service commandé.» Il tue d’une certaine façon. Il y a plein de clefs pour comprendre ce comportement. J’ai voulu en offrir une autre encore. Sans préjuger de si ce serait la bonne ou la mauvaise.

- Chez Zozo comme chez Bertin, gens rustres s’il en est, on trouve toujours des livres. L’un dévorait Genevoix, l’autre Eugène Le Roy. Le chevrier récite même du Heredia. A quoi tient ce souci de présenter vos personnages aussi comme des lecteurs ?

Cela tient à ma vie d’enfant campagnard. Je crois. Je dévorais des pages et des pages, je m’enivrais de poésie et de textes divers et, en même temps, je parlais comme un charretier, en patois poitevin avec mes copains. Il y avait un schisme. Je ne savais plus très bien où était la réalité, dans la vie de mes copains villageois où dans la littérature.

Les rustres de mes livres lisent (quoique Zozo n’ait jamais lu que deux livres, Les contes de Bécasse et Raboliot) parce que j’eusse aimé que les miens, les réels, ceux que j’aimais, lisent. Tout en parlant patois…

- Pourtant, vos personnages semblent tous déterminés et incapable d’affirmer, dans le Bien comme dans le Mal, dans l’amour comme dans la haine, ce que vous appelez leur «liberté souveraine» (p 55). La cause humaine est-elle à ce point dévoyée ou désespérée ?

Je parle effectivement de liberté souveraine en apparence. Car je suis de plus en plus persuadé que notre libre-arbitre, à tous, est extrêmement limité. Il intervient dans un couloir prédéterminé. Il gère les détails dans la conduite d’un destin. Le destin ? me direz-vous, c’est quoi ? Je ne le sais pas trop. C’est une vaste horloge suspendue sur nos têtes, une horloge faite d’une somme de petites choses de notre enfance et de nos premières frictions au monde. Nous sommes des orgueilleux, nous appelons convictions un magma né d’éléments qui nous étaient extérieurs…

Dieu existe. Dieu n’existe pas. Les deux petites phrases, aussi lapidaires l’une que l’autre, m’apparaissent depuis quelques années, comme étant deux effets apparemment contraires d’une même perversité, ce dernier mot pris dans son acception purement étymologique : l’orgueil et la bêtise humaine.

J’ai fait mienne la formule de Michon : athée non convaincu. Pour trouver un sens à ma pensée en profondeur. Je crois que je suis un panthéiste. C’est dans la légende du Grand Pan que je retrouve le mieux mes racines mon « je », mon « moi », ma joie d’exister…

Mes personnages sont comme ça. Ils ne savent rien. Ils ne savent qu’eux-mêmes, d’instinct, dans leur pragmatisme. Ils ne théorisent rien. Ils vont leur destin de rustre. Ils n’ont pas trouvé la pommade sociale qui cache et rend acceptable la brutalité inhérente à la condition humaine.

- Vous parlez à un moment de « dialecte rocailleux propre aux villages anciens et aux simples ». D’où vous vient cet attachement qui pourrait aux yeux de certains passer pour une coquetterie littéraire ? Et pensez vous qu’il a un avenir dans une société de plus en plus globalisée, et linguistiquement anglo-américanisée ?

Ce dialecte, je l‘aime. Parce que latiniste. J’avais une vieille voisine qui, pour dire pourquoi disait « cour ? » Quand je suis rentré en sixième et que j’ai appris comment les Latins disaient pourquoi, alors j’ai compris. J’ai compris que les mots patois que l’on raille, que l’on indexe comme étant ceux de la langue des ignorants, c’étaient les alluvions de l’époque gallo-romaine, du moyen-âge, de l’ancien français. Il y a plein de mots comme ça…

Des mots que les jean-foutre du savoir - donc du pouvoir - ont tués. Parce que ceux qui prétendent gouverner nos sociétés sont d’affreux révisionnistes : ils veulent une mémoire officielle, pas de mosaïques.

- Des personnages demeurent en réserve, notamment les deux fils de Zozo dont on apprend dans ce dernier livre qu’ils sont partis s’installer dans la ville. Est-ce une échappée vers un récit à venir, hors de ce monde rural que vous affectionnez ?

Non. Ça, c’était technique. C’était pour garder la cohérence avec les chapitres de Zozo.

J’ai dans mes tiroirs un manuscrit, Le vent du laboureur. Je pense que ce sera le dernier dans l’évocation de ce monde rural. Mais il n’a pas de lien avec Zozo ou Bertin, sauf qu’il est en Poitou et qu’il est, comme eux, un réprouvé, un banni, un gars de rin.

- Les lecteurs de Solko savent que vous avez choisi l’exil loin de la France, et que vous avez grandi non loin du village de vos personnages. Quelle part a, selon vous, joué l’éloignement dans l’écriture de ces livres, et les auriez-vous écrits si vous étiez resté « au pays », comme on dit ?

Quand on vit loin de chez soi, de sa langue, on a besoin d’entendre encore le chant de cette langue. On regarde derrière ; d’où est-ce que je viens ? Et pourquoi ?

Quand je suis arrivé en Pologne, en 2005, j’ai tout de suite écrit Le Silence des chrysanthèmes. Pour me sentir moins perdu, pour me retrouver par l’écriture, pour comprendre même, in fine, pourquoi j’avais « choisi » l’exil... Savoir où Napoléon pointait déjà sous Bonaparte. Savoir à partir de quand j’avais été un exilé dans mon berceau.

Je ne crois pas dès lors, Roland - vous avez mis le doigt dessus - que j’aurais écrit des livres sur mon enfance et que j’aurais situé mes personnages dans un village du Poitou si j’étais resté en France.

C’est sans doute ma façon à moi de lui dire « Je t’aime », à cette France.

Bertrand REDONNET, Le Diable et le berger

Editions Le PETIT VÉHICULE

Commander ICI

00:17 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : redonnet, le diable et le berger, poitou, zozo, littérature, romans |

jeudi, 31 octobre 2013

L'illustre français

J’ai relu aujourd’hui une trentaine de pages des Illustres Françaises de Robert Challe, dans l’édition nouvelle publiée en 1991 chez Droz par Deloffre et Cormier ; j’avais lu et annoté cette œuvre il y a longtemps, puis je l’avais totalement oubliée. Et au bout de quelques pages, sans doute à cause de l’enchantement que procure le rythme de ces phrases dont la syntaxe cherche à coller à chaque instant soit au sentiment, soit à l’action, il m’a semblé n’en avoir quitté que d’hier la lecture.

En revenant à moi après une petite heure passée dans ces pages, je me suis interrogé en silence sur la magie de cette langue française qui venait de m’unir aussi intimement à cet auteur dont rien d’autre ne reste sur Terre, que ses mots. Considérant l’état actuel du pays, la vacuité de la vie politique et éditoriale, la précarité de la pensée, la nullité des arts et des modes, la grossièreté et l’irréligiosité des hommes et des femmes, la fatuité de tout un chacun, je me suis demandé ce qu’un homme du XVIIème siècle comme lui trouverait à revenir parmi nous aujourd’hui : et je me suis dit qu’il ne trouverait sans doute rien, ni honneur ni prestige ni beauté.

Mais qu’au contraire ce que quelqu’un du XXIe siècle comme moi trouvait à revenir en sa langue demeure d’une saveur irremplaçable, inégalée. C’est le français à la fois populaire et savant, dont la syntaxe à peine détachée du tronc latin ramasse à pleine propositions les mots de la rue. Pas un seul terme technique ni administratif. Pas la moindre abstraction, du moins grossière et vaniteuse comme celles dont nous nous gargarisons à présent. Ce sentiment de légèreté n’est sensible qu’au fil de la lecture, grâce à l’oubli progressif de l’immondice linguistique dans lequel la contemporanéité plonge notre esprit.

Et en même temps qu’elle est oxygène par sa pureté, je me disais que cette langue perdue est aussi squelette par son maintien : le maintien, c'est-à-dire l’appui ferme et constant sur la consonne et la voyelle fermée, c’est évidemment ce qui manque le plus au français d’aujourd’hui, imprécis, pauvre et confus à force de s’être disloqué au contact de la presse, de l'audiovisuel et de la traduction. Les gens de cette époque, dont la raison était frottée dès leur plus jeune âge à la langue du droit comme à celle des Écritures, allaient sans grand mal d’un autre train, tout cela est certain.

00:02 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : illustres françaises, robert challe, littérature, france, culture, romans |

lundi, 25 octobre 2010

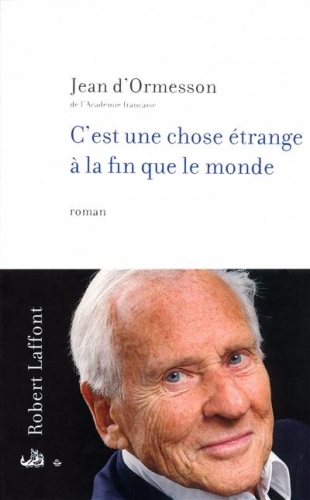

C'est une chose étrange à la fin que le monde

Tout le monde sait que Jean d’Ormesson est académicien. Aussi lorsqu’il se présente sur le quatrième de couverture de son livre comme un simple « normalien et agrégé de philosophie », le parti qu’il tire de la modestie sonne à la fois juste et faux, un peu comme les frères de roi qui se faisaient appeler Monsieur, quand aux bâtards étaient réservé le titre de Monseigneur. Cette posture du normalien, donc, permet à l’académicien de s’emparer sans ridicule d’un sujet qui dépasserait même un « immortel » : raconter le développement des modèles que les hommes se sont donnés au fil des siècles pour comprendre l’univers, et la quête de Dieu qui soutint ce parcours. La raconter, en quelque sorte, comme à monsieur Toutlemonde. Et ce depuis les premiers balbutiements de la civilisation jusqu’à cette fin que le titre emprunté à un vers d’Aragon proclame comme un point ultime et un point d’observation. Un point qui ne sera jamais énoncé d’Outre-tombe, comme l’osa Chateaubriand, mais qui se veut tout de même le plus proche possible d’un consentement assumé à la mort.

Ce « roman » se présente en trois parties. Durant la première, deux instances narratives, «le rêve du vieux » et le « le fil du labyrinthe » s’interpellent, se conseillent, se répondent : en filigrane, on entend la voix de l’auteur qui semble se demander : que reste-t-il, aujourd’hui, de la culture ? Qu’est-ce, aujourd’hui, qu’un homme cultivé ? Le voilà donc parti à écrire à l’usage de tous le roman de cette fameuse culture générale, lui qui comprend mieux que personne à quel point ce roman ne sera jamais que celui de l’érudition impossible : « Ce livre est une sorte de Café du Commerce de la cosmologie et de l’histoire du monde », nous prévient-il, plus rusé, assurément, que les deux frères Bogdanov réunis.

Ce « roman » se présente en trois parties. Durant la première, deux instances narratives, «le rêve du vieux » et le « le fil du labyrinthe » s’interpellent, se conseillent, se répondent : en filigrane, on entend la voix de l’auteur qui semble se demander : que reste-t-il, aujourd’hui, de la culture ? Qu’est-ce, aujourd’hui, qu’un homme cultivé ? Le voilà donc parti à écrire à l’usage de tous le roman de cette fameuse culture générale, lui qui comprend mieux que personne à quel point ce roman ne sera jamais que celui de l’érudition impossible : « Ce livre est une sorte de Café du Commerce de la cosmologie et de l’histoire du monde », nous prévient-il, plus rusé, assurément, que les deux frères Bogdanov réunis.

En six paragraphes sont par exemple réglés les sorts de Thomas et d’Augustin, comme à la veille d’un grand oral, la fiche de révision d’un normalien les aurait réglés. Tout ce qu'il faut savoir sur... A la différence qu’ici, le Grand Oral se métamophose en narration : la vision d’un siècle s’enchaîne donc, se tisse à la vision d’un autre ; on ne s’étonne pas qu’un peu plus loin, Copernic, et peu après, Kant, « qui est à la philosophie ce que la révolution copernicienne est à l’astronomie », puis Darwin, Einstein, surgissent. Durant cette première partie, d’Ormesson s’avance à la manière d’un conteur à la fois pédagogique et pressé vers sa cible : l’impossible représentation qu’on peut se faire de l’origine, à présent que campons à la toute fin parmi non plus des saints mais des scientifiques : Edwin Hubble et ses galaxies, Fred Hoyle et le Big-Bang qu’il popularisa à son insu, Max Planck et sa théorie des quanta.

C’est à ce moment précis que le narrateur quitte le bois pour en venir à ses propres questionnements, ses propres cheminements, et pour avouer que le livre a jailli d’un moment de ravissement devant la beauté du monde, alors qu’après deux heures de nage dans la Méditerranée, il avait fermé les yeux et avait reçu cette question : « Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? ». D’Ormesson feint alors d’aborder les grandes questions existentielles en simple promeneur. « J’ai beaucoup aimé le monde que tant de grands esprits ont tenté de comprendre. Je n’avais pas l’ambition de percer ses secrets. Je ne l’ai jamais accusé, je ne l’ai jamais calomnié, je n’ai pas cherché à le fuir ni à le dénigrer : je m’entendais bien avec lui. J’ai surtout aimé m’y promener » Son phrasé n’adopte donc ni le tour du moraliste ni le pas du lyrique ni le style du mémorialiste, mais, sur le ton badin de la conversation, trouve pour répondre à la coloration tragique apportée par les événements du vingtième siècle une sorte de sobriété visant juste, en direction du sens le plus commun : s’étonnant simplement, s’excusant d’avoir pu traverser le désenchantement du monde en demeurant heureux.

« Le pays et la langue auxquels j’appartenais ont lentement décliné à mesure que je vieillissais ». Nourri de ces humanités, le normalien d’Ormesson achève son conte-testament par un appel aux quatre sentiments qu’il affirme porter en lui-même, plus haut, plus loin que le désespoir, et qui donnent au monde sa teinte en effet la plus étrange. L'art et la science ont beau avoir tissé le monde, tous deux sont incapables de l'expliquer : pourtant le feuilleté même de ce texte inclassable, ses allusions culturelles incessantes – dont celles, à quelques pages de la fin, de la strophe dont le titre est sorti, tout le crie avec énergie, politesse et gourmandise : ces sentiments qui se donnent pour naturels sont avant tout culturels, ô combien ! C’est ce qui fonde leur rareté. Cela explique-t-il qu’en ce mois de rentrée littéraire, le bouquin de d’Ormesson cartonne, entre ceux de Houellebecq et Marylin Monroe ? Sur le plateau d'une récente émission de promotion littéraire, j’ai entendu l’écrivain octogénaire qui n’est plus dupe de grand-chose se réjouir avec coquetterie de ce qui est déjà un succès éditorial, tout en affirmant que si une bonne centaine de jeunes gens le lisent encore vingt ans après sa mort, ce sera cela sa véritable consécration.

Jean d'Ormesson - C'est une chose étrange que le monde - Ed. Robert Laffont - 318 pages - 21 euros

Jean d'Ormesson - C'est une chose étrange que le monde - Ed. Robert Laffont - 318 pages - 21 euros

Ce livre a été chroniqué dans le cadre d’un partenariat avec Chroniquesdelarentreelitteraire.com et Ulike

11:45 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, jean d'ormesson, c'est une chose étrange que le monde, académie française, actualité, romans |

mercredi, 06 octobre 2010

Clavel, qui s'en va

«La ville était loin, perdue derrière un écran incolore qui éloignait tout, aussi bien les couleurs que ce bruit infernal qui est la respiration même d’un monde impossible ».

Bernard Clavel (1923-2010), Le voyage du père - 1969.

07:58 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, bernard clavel, lyon, romans |

mercredi, 03 mars 2010

Il ouvrit la porte et sortit

Il ouvrit la porte et sortit : Cela n’a l’air de rien, mais écrire une telle phrase, ce n’est pas donné à tout le monde. Cela veut dire qu’à un moment donné, vous voulez communiquer une information dont votre lecteur a besoin pour comprendre la suite de l'histoire. Tout roman est truffé d’instant comme ça, où on est obligé d’écrire des trucs sans intérêt, sans autre intérêt que de dire. Stylistiquement, franchement, quel intérêt, une phrase comme ça ? C’est comme Passe moi le sel. Descriptions, sommaires, dialogues... Les « bons romans » (qu’on les appelle) en sont pourtant remplis, de phrases de ce genre. Vous avez sans doute déjà fait l’expérience de saisir à la hâte, dans le métro, par-dessus l’épaule d’un de vos voisins en train de bouquiner, un passage ou un autre ? (Me direz que c’est souvent un roman de métro, hein, qu’il lit…) Et vous tombez sur ça :

« Elle enfila son gant en disant : » Ou bien. « Comme ils n’avaient jamais vu la mer auparavant, ils se faisaient un plaisir d’arriver ». Bon. Des trucs sans intérêt, à moins d’être plongé, vous dira-t-ton, dans le fil de la narration, comme on dit, hein… L’histoire, le suspense, la psychologie… L'intrigue. C'est tout ça qui compte...

« Elle enfila son gant en disant : » Ou bien. « Comme ils n’avaient jamais vu la mer auparavant, ils se faisaient un plaisir d’arriver ». Bon. Des trucs sans intérêt, à moins d’être plongé, vous dira-t-ton, dans le fil de la narration, comme on dit, hein… L’histoire, le suspense, la psychologie… L'intrigue. C'est tout ça qui compte...

Mon problème c’est que franchement écrire des trucs comme : « François la vit s'avancer et fut prit d’un fou-rire », j’ai du mal. Parce que ça ne m’intéresse pas, sans doute, notre monde comme il va. Je lis ça par-dessus l’épaule de ma voisine et me demande ce qu’on en a foutre de ce type de héros romanesques, qui vivent dans un monde pareil au nôtre, ouvrent des portes, vont à la mer, enfilent des pantalons, s'aiment et ne s'aiment plus, bref, nous ressemblent tragiquement. Alors qu’un roman a besoin de se passer dans un autre monde. Un monde composé, d’un autre langage et d’une autre nature. D'une autre portée. D'une autre voix. Et d'un autre souffle. Même s'il y a la mer. Et des portes. Un roman a besoin d'un autre dire. Et dans cet autre dire, cet autre phrasé, ce qui est le plus dur à formuler, c'est justement ça : voir la mer ou ouvrir une porte... Sans doute sommes-nous encore quelques-uns à croire cela.

En attendant, à feuilleter les trucs qui trainent à la Fnac, qu’est-ce qu’on ouvre comme porte, et qu’est-ce qu’on sort….

Et qu’est-ce que c’est intéressant !

20:16 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (37) | Tags : littérature, écriture, romans |

mercredi, 14 octobre 2009

14 octobre 1980

Mort de Louis Guilloux, un jour de pluie, à Saint-Brieuc.

"Quand venait le soir autrefois et que je regardais la ville, tout ce qui l’entourait restait plongé dans les ténèbres. La ville n’était qu’un ramassis de vieux toits et de clochers : le clocher pointu de Nazareth, celui de l’hôpital, le dôme de la gare, les deux tours carrés de l’église Saint-Michel sur l’une desquelles pendant plus de quatre ans, jour et nuit, une sentinelle allemande monta la garde. Certaines nuits sans lune étaient si noires que si nous devions sortir après le couvre-feu, il nous arrivait de nous perdre et de tâter les murs. Quel bonheur, quelle surprise quand les lumières se sont remises à briller ! Il y a maintenant trente ans et de plus en plus de lumières. Faut-il les croire ? Autrefois, j’entendais siffler les trains. Je voyais le train de Paris tout rutilant courir au fond de la nuit. Je ne le vois plus. Je ne l’entends plus siffler. Selon l’orientation des vents, j’entendais l’heure tinter au clocher de notre vieille cathédrale Saint-Etienne. Que s’est-il passé ?

Sur le plateau, là où s’édifie à présent la cité industrielle, on ne voyait que des champs et, parmi eux, un grand champ de colza. Je ne me lassais pas d’en regarder les moissons onduler au vent du soir. Le champ de colza, comme tout ce qui l’entourait, a disparu, à la place s’élèvent aujourd’hui de grands ensembles. Le soir, on dirait des blocs de cristal transpercés de lumière. La vieille ville est bien noire sous les orgueilleux lampions, toute consentie, toute résignée. Plus les lumières se multiplient autour d’elle plus elle se recroqueville, plus elle se cache, comme une vieille femme qui se ramasse sous un capuchon. A quoi rêve-t-elle, si elle rêve ? Et où sont passées la vieille rue des Champs-Gibet et la rue de la Clouterie ? La rue des Filotiers ? La rue des Tanneurs ? Rien ne dure. Nous avons encore notre rue aux Toiles et notre rue Charbonnerie qui fut la rue es Charbonniers, notre rue de la Mare-au-Coq et la rue de la Fontaine Sucrée – mais pour combien de temps encore ? Ce qui reste de la vieille ville est comme un tison qui s’éteint, au bout de quinze cents ans !(…)

Le soir en regardant les lumières de la ville, je me souviens d’avoir ouï dire que, du temps de mes grand-père, les rues n’étaient éclairées que par des lampes à huile, et encore ne les allumait-on pas les soirs de lune – mais sont arrivés les becs de gaz, et je me souviens fort bien de l’allumeur de réverbères, avec sa grande perche sur l’épaule, et la poire qu’il pressait pour faire la flamme, et après le gaz, la fée électricité et les grandes lumières partout que c’en est une féerie. Oui mais sommes-nous mieux qu’avant ? Vend-on encore les pauvres gens ?"

Louis Guilloux, L’herbe d’oubli, 1984

Les articles à propos de Louis Guilloux consultables au fil de ce blog :

- A propos de l'émission Apostrophes que B.Pivot lui a consacré :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/13/louis-guilloux-franc-tireur.html

- Une lecture du Pain des Rêves :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/18/louis-guilloux-et-la-chronique.html

- Une lecture du Sang Noir :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/17/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-3.html

-Une lecture de La Confrontation :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/15/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-22.html

- Louis Guilloux et l'esprit de fable:

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/14/louis-guilloux-l-esprit-de-fable.html

- D'une guerre l'autre

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/23/louis-guil...

06:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, louis guilloux, saint-brieuc, l'herbe d'oubli, romans |

mardi, 08 septembre 2009

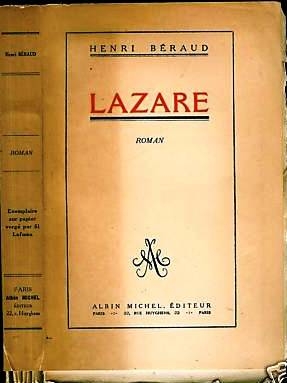

Lazare et les petites patries dans le temps

« Je n’écrirai pas de roman sur la guerre ; la guerre n’est pas un sujet de littérature »

Alors que Lintier, Barbusse, Dorgelès, pour parler de proches de Béraud, publient très vite leur témoignage ou leur roman de guerre, curieusement dès 1917, Béraud s’y refuse, au nom même de la littérature ou du moins, de la conception qu’il s’en fait. Il tiendra parole.

A une exception près : celle de ce curieux roman, dont la parution suit de peu l’attribution du Goncourt pour le Martyre de l’Obèse (1922)

Dans ce roman, Béraud éclipse avec une grande pudeur l’événement collectif (la guerre, sa guerre, cette guerre sans gloire) de son récit pour n’en retenir que l’événement intime, particulier : Son héros, un civil, est un ancien pianiste qui a été victime d’un accident de voiture en 1906. Il n’aura donc pas eu, lui, l’occasion de la faire : Il a perdu conscience pour sombrer dans une folie, qui l’a coupé du monde entièrement. Il est devenu un autre et cet autre se « réveille » dans une clinique psychiatrique, seize ans plus tard, en 1922 :

« Se retrouver sans savoir ni comment ni pourquoi dans une chambre d’hôpital n’était-ce donc que cela ? une impression de repos, l’élasticité d’un lit de malade, un subit déploiement de blancheurs, rien de plus. Il acceptait avec tranquillité son aventure ; ce qui le surprenait et l’effrayait, c’était plutôt, singulière réversion, de n’être ni surpris ni effrayé »

« La guerre ? Eh bien oui, la guerre ? - et puis après ? », dit Jean Mourin, lorsqu’on lui en apprend l’existence. Le héros de Lazare était le seul être humain à n’en avoir, à aucun moment, ressenti la réalité. « A quoi bon ? Il acceptait tout en bloc. »

Et, un peu plus loin : « Qu’était-ce, en définitive, que la métamorphose du monde, comparée au prodige de sa résurrection ? »

Lazare, chacun le sait, est une parabole.

Or, pour qu’un simple revenant devienne un véritable ressuscité, il y faut la volonté de Dieu. Il y faut toute la force du miracle.

La mesure de l’écart entre l’avant et l’après-accident, tel est l’argument du récit qui inflige à son héros une rude épreuve : Car si le Lazare biblique pouvait ré-susciter les contours d’un individu dans le temps historique des mortels, c’est qu’il était devenu, cet individu, la manifestation de l’action de l’Eternel, ni plus ni moins, au sein de ce temps historique des mortels. Tel quel, l’autorité du miracle témoignait en sa faveur. Qu’est devenu Jean Mourin ? De quoi sa résurrection est-elle la manifestation ? De quelle autorité ?

Un miracle… La société des hommes est-elle capable d’en produire un ?

Cette paix étrange, cette France des années 20 en constante crise politique, ce règne de l’argent, un miracle ? Peut-on y ressusciter ? Cela vaut-il le coup ?

Telles sont les douloureuses questions posées par cet étrange et beau roman.

Lazare sera donc vraiment en premier lieu le roman de ces enfants humiliés dont parle Bernanos, « perdus dans la paix comme le moine dans le siècle » : La Victoire ne les aimait pas.

« Ce qui l’entoure, ce sont les hommes de son temps, qui sont morts tandis qu’il était lui-même hors de l’humanité, aussi mort qu’un mort, errant dans l’ombreuse contrée de la folie, d’où le voyageur, s’il revient, ne rapporte pas plus de souvenirs qu’un trépassé, s’élevant du limon, n’en rapporterait du monde aveugle et sourd où les fossoyeurs l’avaient englouti » (chapitre II)

Hors de l’humanité … Aussi mort qu’un mort … L’expérience de la guerre : un coma.

07:27 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, lazare, rentrée littéraire, littérature, écriture, romans, guerre de quatorze, lucien dubech |