mercredi, 04 février 2015

Ma maman, la race et la Coupole

Il s'en passe des choses sous la Coupole : Xavier Darcos est sur le point d’être intronisé parmi les Immortels : réception prévue le 12 février. Florence Delay, qui succéda à Jean Guitton sur le 10e fauteuil, publie ce mois-ci La vie comme au théâtre. Il ne faut plus dire compétiter , mais prendre part, participer, concourir. Personnellement, je n’ai jamais dit compétiter et qu'une telle horreur me monte aux lèvres, j'en rougirais, pour sûr ! si pourtant les vieillards de la Coupole s’en émeuvent, c’est que le terme doit être usuel. En revanche, je dis souvent hashtag. C’est mal ! On doit préférer mot-dièse. Va avoir du mal à passer dans l’usage, ça, je le pressens. Autre chose qui aura du mal à passer, il ne faut plus dire ma maman. Ni mon papa. Bonne nouvelle. Depuis le temps que j’entends des conseillers principaux d’éducation affirmer en levant le menton qu’ils ont rendez-vous avec une « maman d’élève ». Et tous les gens du show-business dégoulinant de mièvrerie, acteurs, journalistes, sportifs, causer piteusement de leur maman, leur papa. C’est Danielle Sallenave qui le dit et, ma foi, ça fait du bien de l’entendre, on se sent moi seul : « En somme, dire ma maman pour parler de sa propre mère signale une stagnation ou un retour à l’état de puérilité. Infantilisme, peur panique de la solitude, impossibilité de se situer par rapport au passé, négation du temps et de la finitude ? Tout cela se dit avec clarté (et cette clarté serre le cœur) dans le pathétique « ma maman » sorti d’une bouche adulte » On peut lire ICI la totalité du billet. Bon ; j’afficherai ça demain sur la machine à café. Même si ça ne changera pas grand-chose au schmilblick qu’est le suicide français, pour paraphraser Zemmour. Je cause là de suicide linguistique.

Demeure quelque chose d'éminemment sympathique et de tragiquement désuet à tenter de résister à cette infantilisation du langage, à l'heure même que la perversité politique de certains sous les Ors de la République entreprend une révolution sémantique. Le hollandais à peine élu a déclaré le mot race anticonstitutionnel,ce qui n'est pas rien. Au bas mot, si j'ose dire, ça vaut une excommunication. N'empêche qu'on entend encore sous les préaux des Putain d'ta race. La nouveauté, c'est qu'on ne sait plus des deux termes lequel est le plus gros. Race ou putain ? Les mots ne sont que des mots, comme les dessins ne sont que des dessins. C'est le signe de la grande misère du politique de s'en prendre à eux, et de la grande soumission du populo, de ne pas davantage s'en offusquer. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les dictionnaires d'argot. Et les mots policés, surtout par des connards, m'exaspèrent. Derrière les bons sentiments, toujours, les grandes manœuvres.

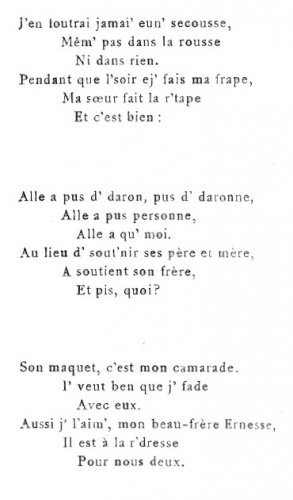

Le regretté Galtier-Boissière fut en son temps un grand compilateur d'argot. Il n'a pas son pareil pour vous expliquer ce que c'est qu'une daronne ou une dabuche, Le français crève d'avoir perdu Bruant et sa Dabuche Michelon ou sa pauv' gosse sans daronne et daron. Et combien la Daronne du Dardant est un périphrase qui sied à Vénus ! La dabiche et la dabuche, c'était pas mal non plus. Sans parler d'Arthur et sa daromphe. Jeunes filles, méfiez-vous des hommes qui vous parlent de leur maman. Surtout s'ils ont passé la trentaine Préférez-leur assurément ceux qui vous causent de leur maternelle, de leur rondeda ou de leur souche. Une souche est moins intrusive en ménage qu'une maman. Et phonétiquement, combien plus originale...

Trois strophes de Lézard de Bruant, recueil Dans la rue, 1889

21:11 | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : académie française, xavier darcos, florence delay, danielle sallenave, galtier-boissière, argot, maman, bruant |

lundi, 25 octobre 2010

C'est une chose étrange à la fin que le monde

Tout le monde sait que Jean d’Ormesson est académicien. Aussi lorsqu’il se présente sur le quatrième de couverture de son livre comme un simple « normalien et agrégé de philosophie », le parti qu’il tire de la modestie sonne à la fois juste et faux, un peu comme les frères de roi qui se faisaient appeler Monsieur, quand aux bâtards étaient réservé le titre de Monseigneur. Cette posture du normalien, donc, permet à l’académicien de s’emparer sans ridicule d’un sujet qui dépasserait même un « immortel » : raconter le développement des modèles que les hommes se sont donnés au fil des siècles pour comprendre l’univers, et la quête de Dieu qui soutint ce parcours. La raconter, en quelque sorte, comme à monsieur Toutlemonde. Et ce depuis les premiers balbutiements de la civilisation jusqu’à cette fin que le titre emprunté à un vers d’Aragon proclame comme un point ultime et un point d’observation. Un point qui ne sera jamais énoncé d’Outre-tombe, comme l’osa Chateaubriand, mais qui se veut tout de même le plus proche possible d’un consentement assumé à la mort.

Ce « roman » se présente en trois parties. Durant la première, deux instances narratives, «le rêve du vieux » et le « le fil du labyrinthe » s’interpellent, se conseillent, se répondent : en filigrane, on entend la voix de l’auteur qui semble se demander : que reste-t-il, aujourd’hui, de la culture ? Qu’est-ce, aujourd’hui, qu’un homme cultivé ? Le voilà donc parti à écrire à l’usage de tous le roman de cette fameuse culture générale, lui qui comprend mieux que personne à quel point ce roman ne sera jamais que celui de l’érudition impossible : « Ce livre est une sorte de Café du Commerce de la cosmologie et de l’histoire du monde », nous prévient-il, plus rusé, assurément, que les deux frères Bogdanov réunis.

Ce « roman » se présente en trois parties. Durant la première, deux instances narratives, «le rêve du vieux » et le « le fil du labyrinthe » s’interpellent, se conseillent, se répondent : en filigrane, on entend la voix de l’auteur qui semble se demander : que reste-t-il, aujourd’hui, de la culture ? Qu’est-ce, aujourd’hui, qu’un homme cultivé ? Le voilà donc parti à écrire à l’usage de tous le roman de cette fameuse culture générale, lui qui comprend mieux que personne à quel point ce roman ne sera jamais que celui de l’érudition impossible : « Ce livre est une sorte de Café du Commerce de la cosmologie et de l’histoire du monde », nous prévient-il, plus rusé, assurément, que les deux frères Bogdanov réunis.

En six paragraphes sont par exemple réglés les sorts de Thomas et d’Augustin, comme à la veille d’un grand oral, la fiche de révision d’un normalien les aurait réglés. Tout ce qu'il faut savoir sur... A la différence qu’ici, le Grand Oral se métamophose en narration : la vision d’un siècle s’enchaîne donc, se tisse à la vision d’un autre ; on ne s’étonne pas qu’un peu plus loin, Copernic, et peu après, Kant, « qui est à la philosophie ce que la révolution copernicienne est à l’astronomie », puis Darwin, Einstein, surgissent. Durant cette première partie, d’Ormesson s’avance à la manière d’un conteur à la fois pédagogique et pressé vers sa cible : l’impossible représentation qu’on peut se faire de l’origine, à présent que campons à la toute fin parmi non plus des saints mais des scientifiques : Edwin Hubble et ses galaxies, Fred Hoyle et le Big-Bang qu’il popularisa à son insu, Max Planck et sa théorie des quanta.

C’est à ce moment précis que le narrateur quitte le bois pour en venir à ses propres questionnements, ses propres cheminements, et pour avouer que le livre a jailli d’un moment de ravissement devant la beauté du monde, alors qu’après deux heures de nage dans la Méditerranée, il avait fermé les yeux et avait reçu cette question : « Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? ». D’Ormesson feint alors d’aborder les grandes questions existentielles en simple promeneur. « J’ai beaucoup aimé le monde que tant de grands esprits ont tenté de comprendre. Je n’avais pas l’ambition de percer ses secrets. Je ne l’ai jamais accusé, je ne l’ai jamais calomnié, je n’ai pas cherché à le fuir ni à le dénigrer : je m’entendais bien avec lui. J’ai surtout aimé m’y promener » Son phrasé n’adopte donc ni le tour du moraliste ni le pas du lyrique ni le style du mémorialiste, mais, sur le ton badin de la conversation, trouve pour répondre à la coloration tragique apportée par les événements du vingtième siècle une sorte de sobriété visant juste, en direction du sens le plus commun : s’étonnant simplement, s’excusant d’avoir pu traverser le désenchantement du monde en demeurant heureux.

« Le pays et la langue auxquels j’appartenais ont lentement décliné à mesure que je vieillissais ». Nourri de ces humanités, le normalien d’Ormesson achève son conte-testament par un appel aux quatre sentiments qu’il affirme porter en lui-même, plus haut, plus loin que le désespoir, et qui donnent au monde sa teinte en effet la plus étrange. L'art et la science ont beau avoir tissé le monde, tous deux sont incapables de l'expliquer : pourtant le feuilleté même de ce texte inclassable, ses allusions culturelles incessantes – dont celles, à quelques pages de la fin, de la strophe dont le titre est sorti, tout le crie avec énergie, politesse et gourmandise : ces sentiments qui se donnent pour naturels sont avant tout culturels, ô combien ! C’est ce qui fonde leur rareté. Cela explique-t-il qu’en ce mois de rentrée littéraire, le bouquin de d’Ormesson cartonne, entre ceux de Houellebecq et Marylin Monroe ? Sur le plateau d'une récente émission de promotion littéraire, j’ai entendu l’écrivain octogénaire qui n’est plus dupe de grand-chose se réjouir avec coquetterie de ce qui est déjà un succès éditorial, tout en affirmant que si une bonne centaine de jeunes gens le lisent encore vingt ans après sa mort, ce sera cela sa véritable consécration.

Jean d'Ormesson - C'est une chose étrange que le monde - Ed. Robert Laffont - 318 pages - 21 euros

Jean d'Ormesson - C'est une chose étrange que le monde - Ed. Robert Laffont - 318 pages - 21 euros

Ce livre a été chroniqué dans le cadre d’un partenariat avec Chroniquesdelarentreelitteraire.com et Ulike

11:45 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, jean d'ormesson, c'est une chose étrange que le monde, académie française, actualité, romans |