mercredi, 04 février 2015

Ma maman, la race et la Coupole

Il s'en passe des choses sous la Coupole : Xavier Darcos est sur le point d’être intronisé parmi les Immortels : réception prévue le 12 février. Florence Delay, qui succéda à Jean Guitton sur le 10e fauteuil, publie ce mois-ci La vie comme au théâtre. Il ne faut plus dire compétiter , mais prendre part, participer, concourir. Personnellement, je n’ai jamais dit compétiter et qu'une telle horreur me monte aux lèvres, j'en rougirais, pour sûr ! si pourtant les vieillards de la Coupole s’en émeuvent, c’est que le terme doit être usuel. En revanche, je dis souvent hashtag. C’est mal ! On doit préférer mot-dièse. Va avoir du mal à passer dans l’usage, ça, je le pressens. Autre chose qui aura du mal à passer, il ne faut plus dire ma maman. Ni mon papa. Bonne nouvelle. Depuis le temps que j’entends des conseillers principaux d’éducation affirmer en levant le menton qu’ils ont rendez-vous avec une « maman d’élève ». Et tous les gens du show-business dégoulinant de mièvrerie, acteurs, journalistes, sportifs, causer piteusement de leur maman, leur papa. C’est Danielle Sallenave qui le dit et, ma foi, ça fait du bien de l’entendre, on se sent moi seul : « En somme, dire ma maman pour parler de sa propre mère signale une stagnation ou un retour à l’état de puérilité. Infantilisme, peur panique de la solitude, impossibilité de se situer par rapport au passé, négation du temps et de la finitude ? Tout cela se dit avec clarté (et cette clarté serre le cœur) dans le pathétique « ma maman » sorti d’une bouche adulte » On peut lire ICI la totalité du billet. Bon ; j’afficherai ça demain sur la machine à café. Même si ça ne changera pas grand-chose au schmilblick qu’est le suicide français, pour paraphraser Zemmour. Je cause là de suicide linguistique.

Demeure quelque chose d'éminemment sympathique et de tragiquement désuet à tenter de résister à cette infantilisation du langage, à l'heure même que la perversité politique de certains sous les Ors de la République entreprend une révolution sémantique. Le hollandais à peine élu a déclaré le mot race anticonstitutionnel,ce qui n'est pas rien. Au bas mot, si j'ose dire, ça vaut une excommunication. N'empêche qu'on entend encore sous les préaux des Putain d'ta race. La nouveauté, c'est qu'on ne sait plus des deux termes lequel est le plus gros. Race ou putain ? Les mots ne sont que des mots, comme les dessins ne sont que des dessins. C'est le signe de la grande misère du politique de s'en prendre à eux, et de la grande soumission du populo, de ne pas davantage s'en offusquer. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les dictionnaires d'argot. Et les mots policés, surtout par des connards, m'exaspèrent. Derrière les bons sentiments, toujours, les grandes manœuvres.

Le regretté Galtier-Boissière fut en son temps un grand compilateur d'argot. Il n'a pas son pareil pour vous expliquer ce que c'est qu'une daronne ou une dabuche, Le français crève d'avoir perdu Bruant et sa Dabuche Michelon ou sa pauv' gosse sans daronne et daron. Et combien la Daronne du Dardant est un périphrase qui sied à Vénus ! La dabiche et la dabuche, c'était pas mal non plus. Sans parler d'Arthur et sa daromphe. Jeunes filles, méfiez-vous des hommes qui vous parlent de leur maman. Surtout s'ils ont passé la trentaine Préférez-leur assurément ceux qui vous causent de leur maternelle, de leur rondeda ou de leur souche. Une souche est moins intrusive en ménage qu'une maman. Et phonétiquement, combien plus originale...

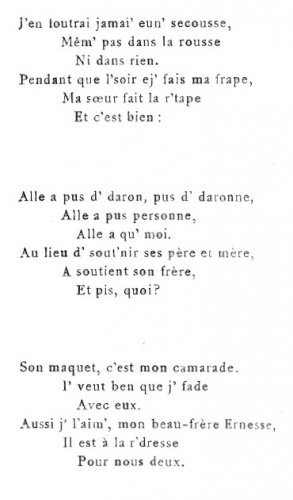

Trois strophes de Lézard de Bruant, recueil Dans la rue, 1889

21:11 | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : académie française, xavier darcos, florence delay, danielle sallenave, galtier-boissière, argot, maman, bruant |

lundi, 14 juin 2010

Quand la Grande Muette parlera

A propos du bourrage de crane, cet extrait de Quand la Grande Muette parlera, chronique du premier numéro du Crapouillot, écrit en juillet 1916 par Jean Galtier-Boissière et cité dans ses remarquables Mémoires d'un Parisien.

« Et tandis que les bonshommes, couverts de boue, éclaboussés de sang, gravissent péniblement leur indescriptible calvaire, la « grande guerre » à l’arrière est traduite en livres, en articles, en dessins, en films, en chansons. Une horde d’industriels de la pensée et de l’image se sont jetés sur la grande catastrophe comme des mouches sur une charogne. A de rares exceptions près, ceux qui font la guerre ne sont pas ceux qui la racontent. A l’arrière, chaque profiteur a son filon, sa boutique, où il détaille, à tant la ligne, le dessin où la scène, l’héroïsme des autres ; et les civils ne peuvent apercevoir le grand drame qu’à travers les verres de couleur de ces charlatans qui vivent de la guerre, tandis que les autres en meurent.

Au cinéma, le permissionnaire contemple avec stupéfaction des sections de figurants enthousiastes, qui franchissent de terribles barrages de pétards à un sou et montrent aux gogos de l’arrière comment on meurt sur le front, le sourire aux lèvres et la main sur le cœur, tandis que l’orchestre susurre La Valse Bleue. Dans les beuglants, de faux poilus affirment, convaincus, qu’il ne faut pas s’en faire et qu’ils ne passeront pas, tandis que les dondons aux florissants appas célèbrent l’éternelle bonne humeur des « chers poilus » en exhibant leurs mollets pour faire tenir jusqu’aux bouts les vieux messieurs de l’orchestre.

Les feuilles humoristiques perpétuent la légende du poilu rigolo et s’acharnent sur les lâches Boches qui ne s’interrompent de couper les mains des petites filles que pour lever les leurs en l’air. Quant aux grands journaux dits d’information, leurs colonnes sont bourrées d’enthousiastes récits de combat et de ces ineptes bons mots de poilus, composés à la grosse par des spécialistes qui jadis faisaient pour le même prix les mots de Forain ou de Tristan Bernard.

Mais ce qui déconcerte le plus les soldats, c’est de voir que l’élite des intellectuels n’a pas su s’élever au-dessus du patriotisme de cinéma et fait chorus avec les vils professionnels du bourrage de crâne. »

17:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : galtier-boissière, crapouillot, bourrage de cranes |

mercredi, 12 novembre 2008

De l'art de commémorer

Le premier à avoir ouvert le débat sur la valeur toute relative des témoignages de la Grande Guerre fut Jean Norton Cru (1929) Les éditions Allia ont réédité en 1997 un abrégé de son essai fondamental, dans lequel un ancien poilu s'interrogeait sur la notion du témoignage, sa pertinence, son intérêt, son autorité. En tant qu'ancien soldat, il dénonçait déjà l'élaboration des fictions romanesques en vogue (Barbusse, Dorgeles...), la fabrication par les Etats Majors de diverses légendes, le culte de l'héroïsme, les lieux communs de l'Arrière, la persistance de la tradition belliqueuse à travers la diffusion de clichés ... Norton Cru est, à sa façon, à l'origine de bien des études historiques menées sur Quatorze Dix-Huit.

D'autres poilus, Jean Galtier-Boissière en tête, le fondateur du Crapouillot, ont dénoncé avec véhémence les bourrages de crânes - on appellerait ça aujourd'hui récupération, manipulation, désinformation... Qu'ils s'en prissent aux récits fictifs ou aux documents journalistiques, tous parlaient de leur attachement à la mise à jour critique de la vérité. A propos des témoignages romanesques et des récits qui fleurirent à foison, Norton Cru écrivit :

« Ceux qui souhaitent que la vérité de la guerre se fasse jour regretteront qu'on ait écrit des romans de guerre, genre faux, littérature à prétention de témoignage, où la liberté d'invention, légitime et nécessaire dans le roman strictement littéraire, joue un rôle néfaste dans ce qui prétend apporter une déposition (...) En fait les romans ont semé plus d'erreurs, confirmé plus de légendes traditionnelles sur la guerre, qu'ils n'ont proclamé de vérités, ce qui était à prévoir. »

Au fur et à mesure que le temps passe, on mesure à quel point cette guerre (dont le centenaire approche à grands pas) ne fut pas un événement isolé, qui aurait trouvé son dénouement en 1918. Beaucoup d'historiens parlent aujourd'hui de Guerre de Trente Ans (14/45). Que commémorons-nous donc, le 11 novembre ? Une date, celle de l'armistice, certes. Le souvenir de nombreuses blessures familiales et privées dont les conséquences sont encore vives. Mais comment éviter deux écueils : le premier, que cette nécessaire transmission de "la vérité historique" (si cette formule a un sens) ne se dilue dans un genre devenu académique et, en l'absence de tout survivant, purement protocolaire; une sorte de leçon d'histoire en images forcément vidée de tout contenu, de la vulgarisation schématique. Le second, surtout, que cette commémoration ne devienne l'occasion facile d'une récupération politicienne, par ceux et celles qui en sont, ça et là, les principaux concepteurs, organisateurs, éxécutants. Dans les deux cas, l'art de la commémoration deviendrait celui de la caricature.

Le pire camouflet que des vivants puissent infliger à des morts, en vérité.

05:58 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : commémoration, jean norton cru, crapouillot, galtier-boissière |

mardi, 11 novembre 2008

Paroles de poilus

« En fait, le poilu n’avait qu’un espoir : la fin de la catastrophe où il avait été jeté. Aucun des grands mots creux : Défense de la civilisation ou guerre du droit n’avait en lui la moindre résonance. Il détestait beaucoup moins les Allemands que les gendarmes dont certains à Verdun furent plantés à des crocs de bouchers, et aucun des grands chefs, sinon le Pétain de 1917, ne fut populaire chez les poilus" (Galtier-Boissière, Mémoires d'un Parisien, tome 1)

« Pendant ces années de guerre il y eut plus de distance d’un homme de troupe à un capitaine que du serf au seigneur d’autrefois. J’ai vu des hommes garnir de planches un abri creux, parce que le commandant s’était blessé les coudes ; ces hommes dormaient par terre et sans aucun abri. Je signale ces petites choses parce que tous ceux qui écrivent sur la guerre sont des officiers qui ont profité de ces travaux d’esclave sans seulement y faire attention. » (Alain, Mars ou la Guerre Jugée)

«Ceux qui viendront ici, et qui verront le grand geste uniforme que tracent sur la terre les croix, lorsque le soleil roulant dans le ciel fait bouger les ombres, s’arrêtent et comprennent la grandeur du sacrifice. C’est cela que veulent nos morts. C’est cela que nous voulons, nous qui demain, serons peut-être des morts. » ( Paul Lintier, Le Tube 1233- « souvenir d'un chef de pièce »)

« Vais-je donc abreuver mes lecteurs de récits de guerre à la manière de Tolstoï, de Zola ou de Maupassant ? Mon orgue de barbarie ne moud pas de ces airs-là. D’autres s’en chargent et les amateurs trouveront dans les proses de nos épiques boulevardiers de quoi se satisfaire. Pour moi, je pense que la guerre n’est pas un sujet de littérature (Henri Béraud, L'Ours - n° 11)

17:32 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : galtier-boissière, henri béraud, paul lintier, guerre de quatorze |

jeudi, 18 septembre 2008

Correction de la version

Frangine d'altèque (Jolie soeur)

Je mets l'arguemine à la barbue (Je mets la main à la plume) pour te bonnir (pour t'apprendre) que ma largue aboule de momir un momignard d'altèque (que ma femme vient de mettre au monde un joli garçon ) qu'on trimbalera à la chique (qu'on ménera à l'église ) à six plombes et mèche (à six heures et demi) , pour que le ratichon maquille son truc de la morgane et de la lance (pour que le curé lui donne le baptême) ; ensuite on renquillera dans la taule à mézigue (ensuite on rentrera chez moi) pour refaiter gourdement (pour manger à satiété) et chenument pavillonner (et bien rire) et picter du pivois sans lance (et boire du vin sans eau).

Chenu sorgue roupille sans taffe, (Bonne nuit, dors sans peur)

Tout à tézigue (Tout à toi)

Pour mieux parler l'argot des voleurs...

00:00 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : argot, galtier-boissière, littérature |

mardi, 16 septembre 2008

Dom Mabillon et l'argot

C'est devenu une banalité, hélas, que de constater l'effacement de la langue française devant l'influence de l'anglo-américain dans le monde. C'en est presque une autre, hélas, hélas, que de dire la précarité de sa survie dans les sociétés francophones, hélas, hélas, hélas, au sein même de la production éditoriale - on n'ose dire littéraire - française. L'antidote à ce mal serait simple : lire. Car depuis Du Bellay et son manifeste, nous savons que toute littérature digne de ce beau nom-là n'est au fond que l'héroïque combat d'une langue et d'une culture destinées à périr pour survivre à cette pauvre destinée. Lire : Nous autres Français, nous avons cette chance-là de disposer d'une littérature dont plusieurs siècles font la richesse; parmi toutes nos infortunes, ne la gâchons pas. Lire, mais que lire ? Voilà ce que beaucoup disent, dressés depuis Pivot le mauvais saint-Bernard à tendre l'oreille et à soumettre leurs goûts à des conseillers littéraires entrevus à la télé, un peu comme on fait confiance à un conseiller fiscal ou comme, jadis, les pauvres gens honoraient le médecin. Ah, le règne des spécialistes n'aura-t-il pas assez duré ?

Il est vrai que les piles d'ouvrages proposés par les centres de distribution d'objets culturels indéterminés (Fnac, Virgin et autres espaces insignifiants) ont de quoi décourager les plus nobles ardeurs. Un GPS cvulturel y changera-t-il quelque chose ? Lire ? Mais quoi... devant ces amas informes de papier où tout s'aligne et se ressemble, la question devient vite : Lire, mais pourquoi ? Dans ces mauvais endroits se jouent les aventures post-mortem de la langue française, confiée à des marchands et mise en pages par des vaniteux. Je ne jette qu'un oeil sur la couverture : bien souvent y figure le nom du marchand et la photo du vaniteux. Puis je passe mon chemin.

Dans quelque vieil ouvrage du dix-septième, tenez, celui-ci par exemple : Traité des études monastiques (1691), je trouve au chapitre 14 ce conseil de Dom Mabillon, qui souligne la nécessité pour les clercs de tenir des recueils (des collections) de citations "pour y écrire les choses remarquables qui se présentent dans la lecture afin de ne les perdre pas tout à fait, et de ne pas les abandonner à l'aventure d'une mémoire infidèle ou chancelante." Alors, au point du jour, alors que les premiers bus à perches strient l'obscurité jamais parfaite dans la ville et rompent le silence relatif de derrière mes fenêtres, je cède à ce conseil âgé de plusieurs siècles et je note dans un carnet cette citation : "Le pays des lettres est un pays de liberté où tout le monde présume avoir droit de bourgeoisie". Puis, tout de go, cette autre expression, rencontrée dans un dictionnaire d'argot de Galtier-Boissière et Pierre Devaux, pour désigner le crane d'un chauve : "une perruque en peau de fesse".

"Un pays de liberté où tout le monde présume avoir droit de bourgeoisie... Une perruque en peau de fesse." Allez savoir pourquoi, ce matin, il me semble avoir retrouver, dans l'argot de Dom Mabillon, la syntaxe de Galtier-Boissière (ou le contraire, qu'importe !), un peu de cette langue autant rigoureuse qu'imagée que j'aime. Me voilà paré pour claquer doucement la porte au nez de mes chats, et affronter les vilains titres des quotidiens.

15:03 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : dom mabillon, galtier-boissière, langue française, argot, littérature, société |