mercredi, 14 octobre 2009

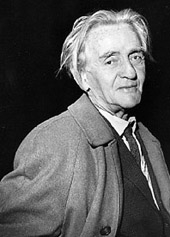

14 octobre 1980

Mort de Louis Guilloux, un jour de pluie, à Saint-Brieuc.

"Quand venait le soir autrefois et que je regardais la ville, tout ce qui l’entourait restait plongé dans les ténèbres. La ville n’était qu’un ramassis de vieux toits et de clochers : le clocher pointu de Nazareth, celui de l’hôpital, le dôme de la gare, les deux tours carrés de l’église Saint-Michel sur l’une desquelles pendant plus de quatre ans, jour et nuit, une sentinelle allemande monta la garde. Certaines nuits sans lune étaient si noires que si nous devions sortir après le couvre-feu, il nous arrivait de nous perdre et de tâter les murs. Quel bonheur, quelle surprise quand les lumières se sont remises à briller ! Il y a maintenant trente ans et de plus en plus de lumières. Faut-il les croire ? Autrefois, j’entendais siffler les trains. Je voyais le train de Paris tout rutilant courir au fond de la nuit. Je ne le vois plus. Je ne l’entends plus siffler. Selon l’orientation des vents, j’entendais l’heure tinter au clocher de notre vieille cathédrale Saint-Etienne. Que s’est-il passé ?

Sur le plateau, là où s’édifie à présent la cité industrielle, on ne voyait que des champs et, parmi eux, un grand champ de colza. Je ne me lassais pas d’en regarder les moissons onduler au vent du soir. Le champ de colza, comme tout ce qui l’entourait, a disparu, à la place s’élèvent aujourd’hui de grands ensembles. Le soir, on dirait des blocs de cristal transpercés de lumière. La vieille ville est bien noire sous les orgueilleux lampions, toute consentie, toute résignée. Plus les lumières se multiplient autour d’elle plus elle se recroqueville, plus elle se cache, comme une vieille femme qui se ramasse sous un capuchon. A quoi rêve-t-elle, si elle rêve ? Et où sont passées la vieille rue des Champs-Gibet et la rue de la Clouterie ? La rue des Filotiers ? La rue des Tanneurs ? Rien ne dure. Nous avons encore notre rue aux Toiles et notre rue Charbonnerie qui fut la rue es Charbonniers, notre rue de la Mare-au-Coq et la rue de la Fontaine Sucrée – mais pour combien de temps encore ? Ce qui reste de la vieille ville est comme un tison qui s’éteint, au bout de quinze cents ans !(…)

Le soir en regardant les lumières de la ville, je me souviens d’avoir ouï dire que, du temps de mes grand-père, les rues n’étaient éclairées que par des lampes à huile, et encore ne les allumait-on pas les soirs de lune – mais sont arrivés les becs de gaz, et je me souviens fort bien de l’allumeur de réverbères, avec sa grande perche sur l’épaule, et la poire qu’il pressait pour faire la flamme, et après le gaz, la fée électricité et les grandes lumières partout que c’en est une féerie. Oui mais sommes-nous mieux qu’avant ? Vend-on encore les pauvres gens ?"

Louis Guilloux, L’herbe d’oubli, 1984

Les articles à propos de Louis Guilloux consultables au fil de ce blog :

- A propos de l'émission Apostrophes que B.Pivot lui a consacré :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/13/louis-guilloux-franc-tireur.html

- Une lecture du Pain des Rêves :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/18/louis-guilloux-et-la-chronique.html

- Une lecture du Sang Noir :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/17/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-3.html

-Une lecture de La Confrontation :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/15/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-22.html

- Louis Guilloux et l'esprit de fable:

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/14/louis-guilloux-l-esprit-de-fable.html

- D'une guerre l'autre

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/23/louis-guil...

06:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, louis guilloux, saint-brieuc, l'herbe d'oubli, romans |

vendredi, 25 septembre 2009

Louis Guilloux : d'une guerre l'autre

Nous saluons l'un des événements majeurs de cette rentrée littéraire, la parution dans la collection In quarto de Gallimard (et ce à quelques semaines de l'anniversaire de sa mort) de plusieurs récits de Louis Guilloux. Le volume en question, préfacé par Philippe Roger, comprend la Maison du peuple & Compagnons, Labyrinthe, qu'on ne trouvait jusqu'alors que dans les "Cahiers rouges" de Grasset, ainsi que Douze balles en breloques, OK Joe, Le sang Noir et L'herbe d'oubli (publiés par la Blanche et pour seulement quelques titres en folio). Les préfaces de Camus (La maison du peuple) et Malraux (Le sang noir) complètent le volume.

On pourra s'étonner du ridicule du titre (D'une guerre l'autre), calqué sur l'expression célinienne, devenue une véritable tarte à la crême et le trait d'un snobisme autant salonnard que pseudo-universitaire fort irritant, titre que Louis Guilloux, j'en suis certain, aurait détesté. Il n'empêche. Pour ceux qui connaissent et apprécient l'oeuvre de Louis Guilloux comme pour ceux qui, à travers cette ré-édition partielle (pourquoi n'y figure pas Le Pain des Rêves ? ) la découvriront, c'est une excellente initiative. L'occasion également de rappeler les articles consultables sur ce blogue à propos de l'oeuvre, majeure, de Louis Guilloux

Les articles à propos de Louis Guilloux consultables au fil de ce blog :

- A propos de l'émission Apostrophes que B.Pivot lui a consacré :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/13/louis-guilloux-franc-tireur.html

- Une lecture du Pain des Rêves :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/18/louis-guilloux-et-la-chronique.html

- Une lecture du Sang Noir :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/17/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-3.html

-Une lecture de La Confrontation :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/15/louis-guilloux-l-esprit-de-fable-22.html

- Louis Guilloux et l'esprit de fable:

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/14/louis-guilloux-l-esprit-de-fable.html

10:45 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : louis guilloux, d'une guerre l'autre, philippe roger, littérature, gallimard quarto, saint-brieuc, solko |

samedi, 18 octobre 2008

Louis Guilloux et la chronique

Bien que Le Pain des rêves se présente à nous comme un récit d’apparence autobiographique, tous ses personnages appartiennent à ce que Louis Guilloux appelle sa Chronique, et qui prendra jour en 1949 dans Le Jeu de Patience. Une chronique est « un recueil de faits historiques, rapportés dans l’ordre de leur succession » (Petit Robert). Le genre connaît ses heures de gloire durant le haut Moyen Age avec Froissart et Joinville, qui fixent dans leurs chroniques (Vie de Saint Louis) les exploits de leurs Rois, ceci afin de laisser trace de leurs passages dans l’histoire des hommes.

Dans Le Pain des Rêves, cependant il ne se passe rien. Rien de dramatique, rien qui soit digne d’être conté : un vieil homme coud. Il coud toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l’année. Son petit-fils le regarde. Il regarde l’homme qui coud, « cette gravité plus pathétique que celle du penseur » et il rêve que son grand père est un roi. Ou plutôt, non, je corrige : « Ce n’était pas un roi, mais le Roi. Le roi lui-même enfermé depuis des années dans un cachot, autrefois une écurie, et qu’on venait de délivrer» Nous sommes à Saint-Brieuc, à la charnière entre le dix-neuvième et le vingtième siècle. Avec les démolitions des vieilles maisons du XVème siècle transformées en taudis, « l’esprit d’une nouvelle époque soufflait son chemin dans les ruines » L’enfant découvre l’école, les fêtes religieuses et militaires qui scandent l’année, le théâtre l’injustice sociale : il découvre ce qu’il appelle « la diabolique fantaisie du monde ». Sorte de petit chose l’enfant ne comprend pas pourquoi sa mère et son grand père sont si pauvres, pourquoi son frère est infirme, pourquoi, aux yeux de toute la ville, il fait partie des voyous de la rue du Tonneau. Puis le grand père meurt. Survient une étrange cousine, la cousine Zabelle, qui va s’occuper désormais de lui. Entre en scène un premier amour. Bientôt, l’enfant va entrer, lui, au lycée.

Dans Le Pain des Rêves, cependant il ne se passe rien. Rien de dramatique, rien qui soit digne d’être conté : un vieil homme coud. Il coud toute la journée, toute la semaine, tout le mois et toute l’année. Son petit-fils le regarde. Il regarde l’homme qui coud, « cette gravité plus pathétique que celle du penseur » et il rêve que son grand père est un roi. Ou plutôt, non, je corrige : « Ce n’était pas un roi, mais le Roi. Le roi lui-même enfermé depuis des années dans un cachot, autrefois une écurie, et qu’on venait de délivrer» Nous sommes à Saint-Brieuc, à la charnière entre le dix-neuvième et le vingtième siècle. Avec les démolitions des vieilles maisons du XVème siècle transformées en taudis, « l’esprit d’une nouvelle époque soufflait son chemin dans les ruines » L’enfant découvre l’école, les fêtes religieuses et militaires qui scandent l’année, le théâtre l’injustice sociale : il découvre ce qu’il appelle « la diabolique fantaisie du monde ». Sorte de petit chose l’enfant ne comprend pas pourquoi sa mère et son grand père sont si pauvres, pourquoi son frère est infirme, pourquoi, aux yeux de toute la ville, il fait partie des voyous de la rue du Tonneau. Puis le grand père meurt. Survient une étrange cousine, la cousine Zabelle, qui va s’occuper désormais de lui. Entre en scène un premier amour. Bientôt, l’enfant va entrer, lui, au lycée.

Toute l’intrigue du Pain des Rêves tourne autour de cette question que l’enfant qui grandit se pose malgré lui : pourquoi sommes-nous si pauvres ? Le récit explore ainsi toute l'ambiguïté offerte par le titre : Parle-t-on du pain dont on rêve ou du rêve dont on se nourrit ? du pain fait rêve ou du rêve fait pain ? La déchristianisation en cours du pays transforme le statut même du pauvre, le regard dont on l'enrobe comme celui qu'il pose sur lui-même et ses semblables.

Cela, Charles Péguy et Léon Bloy l'ont également noté. Rien de plus éloquent, à cet égard, que cette remarque de Bloy : "Le comble de la misère humaine, c'est la haine du pauvre par les pauvres." L'apprentissage de l'enfant-narrateur, dans cette France de 1905, consistera donc à placer tous ses efforts pour ne pas laisser cette misère morale le contaminer. "Je doute qu'aucun amour vaille celui des pauvres, écrit Guilloux. Le nôtre était un amour religieux. Nous savions que cet amour-là n'était possible qu'à l'intérieur d'une certaine catégorie, qu'il n'était propre qu'à de certains êtres, vivant dans des conditions définies : les nôtres. (...) Oui, nous savions, et peut-être même était-ce ce que nous savions le mieux, que cet amour tirait sa plus grande force du fait qu'ailleurs, nous n'étions pas aimés."

(Le Pain des rêves, première partie)

Si l’on peut parler, à propos du Pain des Rêves de chronique, c’est en référence à ce souci constant de Guilloux, à la fois de parler vrai et d’offrir à ses personnages l’abri de sa mémoire. Comme beaucoup d’écrivains de sa génération Louis Guilloux a conscience d’appartenir à un monde dont on a dit beaucoup de mensonges et qui est voué à la dissolution : le monde du petit peuple, celui dont il est issu. L’homme du peuple : le romantisme lyrique et le naturalisme scientiste qui, tour à tour, en ont fait un motif littéraire, un thème bourgeois, l’ont soit mythifié, soit caricaturé, soit transfiguré. Hugo, ce n’est « qu’un grand et beau mensonge » nous dit Louis Guilloux. Or, ce mensonge demande une réparation. Ecrit en pleine période d’Occupation allemande, Le Pain des Rêves, récit d’enfance, galerie de portraits, début de la longue chronique qui occupera toute la suite de l’œuvre, jusqu’à L’Herbe d’Oubli, aura été cette nécessaire réparation.

11:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : louis guilloux, le pain des rêves, saint-brieuc |

mercredi, 15 octobre 2008

Louis Guilloux : La Confrontation

La parution de La Confrontation, en 1968, ne précède que de quatre mois les événements de mai. Un des personnages, le maçon Philippe, ne les annonce-t-il d’ailleurs pas lorsqu’il s’écrie : «Après six mois de grève générale, il faudra bien réviser le problème une fois pour toutes. » Mais les événements ne dureront qu’un mois, et c’est dans un silence consterné que Louis Guilloux voit, à la télévision, son vieil ami Malraux descendre les Champs Elysée à la tête du cortège des « réactionnaires », la main dans celle de Michel Debré. Il garde alors le silence, comme, au retour du voyage de 36 en URSS, et au contraire d’un autre ami, André Gide, il s’était tu. Il sait depuis longtemps qu’il n’est ni un homme du spectacle, ni un homme de l’instantané : « J’ai laissé le journal », se contente de déclarer le narrateur de La Confrontation devant les événements contemporains : guerre du Vietnam, incidents raciaux aux Etats-Unis, dictature militaire en Grèce. « Quel beau siècle que le nôtre ! », se contente-t-il de remarquer. Ce récit bref sonne-t-il, dans l’œuvre ardemment militante, l’heure du retrait ? « Si un homme de vingt-cinq ans a quelque chose à dire aux autres, ce n’est probablement pas ce qu’il dira à trente-cinq et, à plus forte raison, ce que dira un homme de quarante ou cinquante ans » (1) , note-t-il dans les brouillons de L’herbe d’oubli. Or il a alors soixante neuf ans.

Depuis 1962, il a en tête l’idée de raconter l’histoire d’un « détective recherchant quelqu’un qui est l’homme même qui s’est adressé à lui ». Ainsi écrit-il alors, « celui-ci connaîtra indirectement son passé et ce qu’il a été dit de lui ». La confrontation initiale est donc, dans l’esprit de l’auteur, celle d’un homme avec son image publique. L’intrigue du roman met en effet en scène un ancien journaliste, sollicité par un certain Germain Forestier à enquêter sur un certain Gérard Ollivier. Le premier ayant perdu le second de vue, il désire, avant de lui léguer une somme importante, savoir s’il en est digne. Le récit se présente comme le rapport oral que le journaliste narrateur chargé de l’enquête (je) livre à son terme à son commanditaire, durant une nuit entière, dans la petite chambre de bonne qu’il habite en plein quartier latin, et qui du coup s’adresse directement au lecteur (vous). Ce dernier s’aperçoit très rapidement que cette voix narrative n’est qu’un habile truchement qui ne masque qu’à peine la personne de l’auteur lui-même ; toujours dans L’herbe d’oubli, ce dernier note :

« La distance entre le personnage et la personne paraît énorme. Mais ne peut-on tout bonnement décider que cette distance-là peut aisément se réduire jusqu’à disparaître dans une fusion complète, que bon nombre de romans ne sont guère autre chose que des Mémoires déguisés, que nombre de « mémoires » constituent une matière romanesque à l’état but, enfin que si l’on n’éprouve pas l’envie de se mettre un masque, on peut tout aussi bien, en s’épargnant le mal d’inventer, raconter ce qu’on a vu et su (…), à condition qu’on ait le courage de dire partout la vérité, même et surtout quand l’amour propre voudrait qu’on l’habille ? Il faut que les choses vous soient devenues comme indifférentes dans la distance qui vous en sépare, qu’elles cous apparaissent à vous-même comme étant arrivées à un autre, et que, en tout cas, il ne s’agisse jamais de se vanter. » (2)

« La distance entre le personnage et la personne paraît énorme. Mais ne peut-on tout bonnement décider que cette distance-là peut aisément se réduire jusqu’à disparaître dans une fusion complète, que bon nombre de romans ne sont guère autre chose que des Mémoires déguisés, que nombre de « mémoires » constituent une matière romanesque à l’état but, enfin que si l’on n’éprouve pas l’envie de se mettre un masque, on peut tout aussi bien, en s’épargnant le mal d’inventer, raconter ce qu’on a vu et su (…), à condition qu’on ait le courage de dire partout la vérité, même et surtout quand l’amour propre voudrait qu’on l’habille ? Il faut que les choses vous soient devenues comme indifférentes dans la distance qui vous en sépare, qu’elles cous apparaissent à vous-même comme étant arrivées à un autre, et que, en tout cas, il ne s’agisse jamais de se vanter. » (2)

Dans son roman, la question de la vérité n’est pas posé en terme de « Mémoires », mais en terme de « biographie » : Très vite, en effet, l’apparente intrigue policière tourne court pour se déliter dans le décor anodin d’une petite ville de province, Laval, et ses nombreux bars. Rien ne se passe et, « de la rue Sainte Catherine au boulevard Thiers », déclare le narrateur, « je tenais les deux bouts de la chaîne ». Comment le lecteur s’intéresserait-il plus longtemps à une enquête que dédaigne aussi ouvertement celui-là même qui la conduit ? Le banal, le fortuit, l’anecdotique occupent ironiquement le devant de la scène, réservé en principe dans ce genre de récit à l’action, au drame, au suspens : « plus aucune envie de me mettre à l’ouvrage, je vous assure ». La plaisanterie du voisin écossais du narrateur à propos du biographe enterré à côté de l’auteur éclaire la démarche poétique que prend le récit lorsque l’imagination « qui s’est mise en branle » le transforme en hasardeuse introspection intérieure : pour le journaliste enquêteur, il ne s’agit pas, en effet « de reconstituer un fait, les circonstances d’un délit, voire d’un crime (…) mais de reconstruire… une âme, en somme d’établir… une biographie ». Le narrateur, biographe d’un personnage imaginaire, rencontre alors un ami de celui sur lequel il enquête, « petit pédant » qui lui a dédié une pièce, « Le Monument ». Le héros fantomatique, véritable Arlésienne de ce roman, en est-il digne ? Telle est la confrontante question qui se pose bel et bien à Guilloux lui-même depuis que, l’année précédente, il a reçu le prix national des Arts et des lettres pour l’ensemble de son œuvre, telle est la question centrale de l’enquête menée entre fiction et réalité : peut-on, lorsqu’on est né pauvre, devenir riche et demeurer digne (revers de la question est-on digne de devenir riche ?) Faut-il accepter l’argent (Philippe, le maçon, affirme que non), la gloire, la consécration quand « le bordel est partout » ? « Il m’a semblé tout à coup que je devenais le jouet d’un immense canular » déclare J/L Boutier au fur et à mesure que se déroule son enquête désinvolte. Ou bien : « Vous n’allez pas me dire que je suis vieux jeu ». Ou encore « Quel abîme entre le Je et le Il. Peut-il être comblé ? » La question du personnage comme la figure même de l’auteur sont alors au cœur des préoccupations littéraires des jeunes romanciers, tous marqués par « l’ère du soupçon » ; et devant ces partisans de la modernité, le vieux rusé de Saint-Brieuc sait qu’il fait figure de vieux romancier, sympathique mais décalé. Un changement de ton ? Certes, la critique de l’époque a failli s’y tromper, tant la fusion progressive des trois personnages en un seul (celui de l’auteur) est un brouillage énonciatif propre à la littérature des années soixante. Mais la mise en abyme, la « confrontation » dans l’écriture même du roman entre deux procédés, celui de l’écrivain « du temps passé étudiant le milieu dans lequel il va camper son personnage » et celui qui consiste à tromper le lecteur par de nouvelles techniques narratives n’est-il pas plutôt, pour reprendre un mot du texte un « canular », un pastiche avant l’heure d’une « modernité » dont le pessimisme doux de l’auteur se raille : « Je me suis mis au nouveau roman pour ne pas me rouiller tout à fait », soupire le narrateur avant de revenir à l’essentiel, car pour lui, la question demeure évidemment sociale : « qui manque de pain ne rêve plus d’autre chose, et quelle est la première des choses ? Le pain ou le rêve ? ». Le lecteur du Pain des rêves, du Jeu de patience, du Sang noir et des Batailles perdues reconnaît là une voix qui ne se reconnaît que par ce qu’elle dit, et qui n’a d’autre souci que de répondre à la nécessité historique de son temps, même s’il doit contredire d’apparentes nécessités littéraires : A l’heure où la littérature se sépare de l’Histoire, épargnons-nous le mal d’inventer :

« Il faut faire avec ce qu’on a, écrit dans La ville cet auteur discret, qu’à l’heure de la mondialisation en cours il est plus que jamais nécessaire de redécouvrir, « non se venger mais venger les siens et pourtant n’offenser personne inconsidérément, dire la vérité quoiqu’il en puisse coûter à soi et aux autres, payer ses dettes, instruire les petits enfants en racontant comme au coin du feu à la vieille mode et sans trop se demander si on ne va pas radoter, si on n’a pas déjà raconté ailleurs ce qu’on s’apprête à raconter aujourd’hui ».

Telle pourrait être le sens de cette dignité qui fait tout l’enjeu de l’enquête. Il faut en définitive écouter ces petites vieilles, pauvres voisines du narrateur et de l’auteur lui-même, dont les pas ponctuent le roman et en forment la magistrale conclusion : « n’entends-tu pas comme des bruits de chaînes qu’on secoue ? » Cette œuvre dont on pouvait croire qu’elle sonnât le glas de l’écriture militante nous semble en définitive, parce qu’elle marque en la pastichant l’insignifiance de toute autre tentative aux yeux de l’auteur, constituer de par son titre même, La confrontation, une ultime œuvre de résistance.

07:54 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, la confrontation, saint-brieuc |

mardi, 14 octobre 2008

Louis Guilloux, L'esprit de fable

« J'ai toujours regretté de n'être plus un paroissien de la cathédrale comme je le devins, huit jour après ma naissance, puisque c'est là que je fus baptisé le 22 janvier 1899 », écrit Louis Guilloux au soir de sa vie, dans la nouvelle La Ville, un texte magnifique qu'on peut trouver dans Vingt ans ma belle âge (Gallimard, Paris 1988).

Il n'est pas anodin, cet autre titre choisi pour l'une des ultimes confidences: L'herbe d'oubli. Louis Guilloux n'y parle que de sa ville natale, Saint-Brieuc, du temps que la fausse lumière de l'électricité n'avait pas encore envahi toute la baie. Il évoque les processions religieuses, les légendes qui dorment :

« C'est en l'année 469 qu'un vieux moine venu d'Irlande et du pays de Galles avec quatre-vingts compagnons débarqua sur nos bords. Le vieux moine et ses compagnons n'étaient ni plus ni moins que des réfugiés fuyant leur île envahie par l'ennemi. En débarquant, ils ne trouvèrent que la forêt et les loups, un méchant baron dans son château de bois qui d'abord voulut les tuer tous, mais qui fut touché par la grâce, s’étant mis à prier. Avec ses compagnons, le vieux moine s'arrêta près d'une fontaine. Ils bâtirent là un oratoire. C'est alors que s'alluma la première lampe, que tinta la première cloche et que retentit le premier coup de hache des défricheurs. On dit aussi que le vieux moine et ses compagnons apportèrent avec eux l'esprit de fable... »

L'esprit de fable... Je retrouve, en lisant ces lignes, quelque accent du Renan des Souvenirs d'enfance et de Jeunesse, je perçois, derrière la stature un peu sec de Renan, l'ombre plus humide de celle de Chateaubriand : Combourg, Tréguier, Saint-Brieuc... Guilloux se veut tisseur de continuité, raccommodeur de déchirures, il se veut, se voit, se vit et se sait planté dans cette terre-là, faite de la tradition du vent, du langage et du sel. Au fond de la cathédrale de Saint-Brieuc, dans un coin de la chapelle Sainte-Anne, une pierre gravée rappelle qu'en effet, Saint-Brieuc (Brigomalos, du celte bri , dignité et mael, prince) ne s'est pas ému devant les loups :

"Un peu plus tard, Brieuc revenait d’une dépendance éloignée de son monastère. Assis dans son chariot, il chantait des psaumes ; les moines marchaient devant lui, entonnant les antiennes. Le soir tombait. Tout à coup, les moines se turent, puis se dispersèrent en fuyant avec épouvante ; à leur place le vénérable abbé vit se dresser, se former en cercle autour de lui une bande de loups menaçants, prêts à se ruer sur les bœufs attelés au charriot. Le saint, impassible leva la main ; les loups tombèrent et se prosternèrent devant lui comme pour demander grâce. Mais quand les moines, remis de leur panique voulurent pour rejoindre leur maître franchir la ligne formée par les fauves, ceux-ci leur refusèrent le passage et les tinrent en respect. Au matin, passèrent une troupe d’émigrants. Leur chef Conan s’arrêta afin d’admirer le prodige et, y voyant un signe du ciel réclama pour lui et ses hommes le baptême. Brieuc ordonna aux loups de s’éloigner et prescrivit à ses catéchumènes un jeûne de sept jours, pendant lesquels il les instruisit. Le huitième il les baptisa."

Saint-Brieuc, évêque et dompteur, Louis Guilloux, dansant avec les loups : sous les poutres de la cathédrale, les dalles sont humides, autant que l'air est marin. Les lourds piliers de pierres veillent sur l'esprit de fable qui hante une pénombre chargée de Magnificat et de Je vous salue Marie. Dans la cathédrale Saint-Etienne furent célébrés et le baptême et la messe d'enterrement de Louis Guilloux. La bâtisse grise et trapue aura été paradoxalement son Panthéon à lui, lui qui s'est souvent plaint d'avoir été oublié de Dieu. Elle n'est peut-être pas la plus belle église de Bretagne. Elle est, assurément, la plus enchantée.

09:24 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, actualité, l'herbe d'oubli, saint-brieuc |

dimanche, 12 octobre 2008

Louis Guilloux, franc-tireur

« La trahison, ça commence de bonne heure, si on est capable de la ressentir" » C'est Louis Guilloux qui parle. Il aurait eu 109 ans dans deux jours, s'il n'était mort, le 14 octobre 1980. Sur le site de l'INA, je viens de retrouver l'émission Apostrophes que Pivot lui a entièrement consacrée, le 2 juin 1978. Un grand moment de bonheur. Il n'y a que trois écrivains dont je possède toute l'œuvre à la maison. Guilloux est de ceux-là. L'émission est enregistrée à propos de la parution de Coco Perdu; très vite, on parle de La Maison du Peuple. Puis de l'engagement politique. Puis de la littérature. Ce qui frappe dans le regard, le sourire à peine esquissé de cet homme âgé, c'est aussi ce qui frappe dans son écriture : la douceur. A propos de ce dernier roman, Coco Perdu, Guilloux déclare : 'j'ai voulu donner une signification à une quantité de français moyens qui subissent un dernier coup du sort dans ce qu'on appelle la retraite, et rien autour d'eux, qu'une société inerte, méchante, où ils ne trouvent aucune ressource."

« Littéraire ça veut dire mensonger, ça veut dire arrangé. », déclare-t-il un peu plus tard. Pivot feint de s'étonner. Toute la beauté du regard de Guilloux, soudain : dans cette envie de passer la rive qui l'a toujours séparé de Saint-Brieuc à Paris, de la retraite fertile en province aux honneurs de salons parisiens, d'une culture populaire qui fut celle de son cordonnier de père dans La Maison du Peuple, à cette culture littéraire que la bourgeoisie, en effet, a annexée, que Guilloux à la fois aime et se défend d'aimer : "Quand j'ai pris conscience de ma condition prolétarienne, je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde chrétien où personne n'était le frère de l'autre, républicain, où personne n'était l'égal de l'autre." Guilloux explique à petits mots brefs et saccadés, tout comme ses gestes, qu'il n'était pas à l'aise dans les partis, et qu'il n'est resté au parti socialiste qu'un seul jour : « J'étais à l'aise avec les manifestations des rues, avec les hommes, avec leurs idées mais pas dans les partis. » Pivot essaie de lui faire dire : « vous étiez un compagnon ». Il fait une moue. Lui-même s'accorde un seul titre : Franc-tireur :

« J'ai toujours été dans une philosophie de gauche, socialisante, et même communisante, mais il y a un côté anarchisant, lié à l'écriture, qui est vraiment mien. »

- Le sang noir, est-ce un roman pamphlet contre la bourgeoisie ? demande Pivot.

« On l'a pris pour un livre communiste, ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt anarchisant », avoue son auteur en regardant, narquois, le journaliste. On sent que ça l'amuse. « Nous avons juste bavardé », dira-t-il à la fin de l'entretien... Il explique alors que Gide avait trouvé "qu'il y avait de quoi perdre pied dans son livre" et l'avait invité à l'accompagner en URSS. Pivot s'excite un peu, flaire un scoop, mais à propos de ce fameux voyage, Guilloux rompt très vite : « On bouffait du caviar, on buvait de la vodka, on n'a pas désaoulé ! ». Même Gide ? risque Pivot. A l'époque, Guilloux avait refusé de raconter ce qu'il va peut-être raconter, et qu'il appelle à présent : André Gide aux bains... On sent que Guilloux méprise et respecte encore l'ainé et le bourgeois. Il n'en dit pas plus.

Quand Pivot lui demande ce qu'il pense de Staline, il répond :

« Je ne suis pas un politique. Si j'étais plus violent, je serais volontiers terroriste... »

Silence de Pivot. Guilloux s'explique :

« Tu n'es pas des nôtres : voilà ce que la bourgeoisie crie au prolétariat, davantage maintenant encore que quand j'étais jeune ... »

Pivot : « Qu'est ce que vous faites du progrès ? »

Guilloux lance, tout net : « Quel Progrès ? Le frigidaire, la voiture ? Ecoutez, Bernard, quand même ! Ce n'est pas sérieux ! Je ne crois pas au bonheur par la diffusion, la prolifération des commodités, des machines. Ce sont des échappatoires, des fuites. Il n' y a qu'une question qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'est la vie, mais ce que nous pouvons en faire ».

Guilloux avoue que, de moins en moins, il croit que l'écrivain a & aura d'influence sur la société. Pour tout dire, il sait que l'écrivain n'en a déjà plus aucune et regarde l'homme d'Apostrophes avec une sorte d'incrédulité à la fois paterne et jovial :

« On devrait se taire, se foutre en grève », dit-il à Pivot.

« On devrait dire à ceux qui aiment l'argent : Vous aimez l'argent : mangez le ! Des tartines de billets de mille balles, ça doit pas être mauvais, pour ceux qui aiment l'argent... »

Louis Guilloux avoue avoir partagé avec Albert Camus ce qu'il appelle une grande parenté d'esprit : »Sa mère, que j'ai connue était une femme de ménage illettrée. Une grande dame ! (il sourit) Elle avait toute la noblesse qu'on pouvait désirer. Ouais ! (Guilloux ponctue souvent ses phrases d'un de ces ouais, un ouais de ce genre, en rupture avec tout le reste de son phrasé, comme le serait un terme d'argot.) Un jour, Camus m'a raconté une anecdote très jolie. Il m'a dit, tu sais, j'ai dit à Maman : -j'ai été invité chez le Président de la République, à l'Elysée. Ah ! dit sa mère : Qu'est-ce qu'il t'a fait à manger ? - Ben je n'sais pas, parce que n'y suis pas allé... - Ah! réplique-t-elle... - Oui c'est pas des gens comme nous. C'était un homme charmant, rajoute Guilloux, je l'aimais spontanément. »

C'est Camus qui rédigea la préface de la ré-édition dans Les Cahiers Rouges de Grasset de La Maison du Peuple, récit grâce auquel Guilloux avait fait, en 1927, « son entrée dans le monde des lettres ».

A ce moment-là, Pivot lit la plus célèbre phrase de cette préface : « Voilà pourquoi j'admire et j'aime l'œuvre de Louis Guilloux, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui restitue la seule grandeur qu'on ne puisse lui arracher, celle de la vérité." »Guilloux le regarde, muet.

Derrière eux, un mur tapissé d'exemplaires de la "blanche" de Gallimard, du temps de sa grandeur et de son rayonnement. Encore que... A propos du rayonnement des livres, Guilloux de se racler la gorge et de balancer, comme en s'excusant, à Pivot : « Je ne crois pas qu'un livre puisse changer quoi que ce soit... »

Derrière eux, un mur tapissé d'exemplaires de la "blanche" de Gallimard, du temps de sa grandeur et de son rayonnement. Encore que... A propos du rayonnement des livres, Guilloux de se racler la gorge et de balancer, comme en s'excusant, à Pivot : « Je ne crois pas qu'un livre puisse changer quoi que ce soit... »

Pivot relance la conversation : eMais alors, c'est avec Sartre et Aragon que vous auriez dû être amis, non ?e. Et Guilloux, en riant : eEh ben non ! ça parait bizarre, n’est-ce pas... (il s'attarde sur le cas Aragon) Je ne nie pas son talent, je ne nie pas son charme, grince-t-il. Mais enfin...On aurait pu être ami, on ne l'a pas été. » (Pour l'anecdote, de retour du Voyage en URSS en 1937, les deux hommes ont participé à la création d'un journal communiste, Ce soir. C'est alors qu’Aragon lui a demandé d'attaquer Gide, qui venait de publier son Retour en URSS. Guilloux refuse. Le 1er septembre, Guilloux rejoint Saint-Brieuc, où il préside en temps que "franc-tireur" un comité de soutien aux réfugiés espagnols.) Pivot, du coup, tente de revenir à Sartre; mais Louis Guilloux, d'un ton tranché : "Connais pas !" Pivot s'étonne,

« Mais vous aviez le même éditeur, vous auriez pu vous rencontrer dans un couloir...

- Je ne l'ai pas rencontré; il ne m'a pas rencontré non plus."

-Comme c'est dommage, insiste Pivot.

-Pourquoi ? -

Ce qui est bizarre c'est que ni vous ni lui n'ayez fait l'effort de rencontrer l'autre.

Un geste de la main :

-Ben non ! »

Louis Guilloux et Malraux : Et avec Malraux ? Là, le maître de Saint-Brieuc sourit, il hausse les sourcils, déroule une main : "Grand ami, de toujours !". Guilloux explique que l'amitié doit toujours transcender les idées politiques. Il prend le ton de la confidence heureuse :

« Je recevais des lettres de Malraux, quand il était ministre, ses lettres étaient signées d'un petit chat. »

Pivot, interloqué :

« - ça veut dire quoi, ça ?

- C'était le chat... Il aimait, il adorait les chats, et il signait les lettres à ses amis d'un chat, toujours…

- Mais quand il était ministre du Général De Gaulle, vous deviez être exaspéré? »

Guilloux s'énerve : « On parlait d'autre chose ». Pivot : « Vous ne lui en avez jamais voulu ? - Mais non», conclut Guilloux, d'un ton las et ferme.

Pivot n'insiste plus...

Lorsque sous la pioche des démolisseurs disparurent les maisons de la rue du Tonneau, à Saint-Brieuc, et l'ancienne échoppe de son père, si magnifiquement décrites dans le Pain des Rêves. Guilloux, qui jouait un rôle de plus en plus important dans la Résistance, se trouva de plus en plus déprimé par le cours des événements. Malgré ses nombreux doutes, il poursuivit néanmoins l'écriture très besogneuse du Jeu de Patience : une prémonition ?

« La reprise de ma Chronique du Temps Passé devenait de plus en plus difficile. Si la peinture que j'avais tentée d'un monde d'autrefois ne semblait plus rien rejoindre de notre monde actuel, à plus forte raison n'intéressait-il pas l'avenir. Les hommes nouveaux ne seraient pas des hommes du souvenir, et même, ils ne voudraient pas en avoir ».

« Une année », dira-t-il sans malice à Bernard Pivot, (deux auraient dit les puristes) « j'ai vécu une année dans le dix-neuvième siècle ! » Cela pouvait-il suffire à faire de lui un homme de ce siècle ? Pivot, avec le ton emprunté d'une fausse congratulation, avec l'arrogance inconsciente d'elle-même du moderne et du vivant fait :

« Mais non, vous êtes un homme du vingtième siècle, par vos engagements, par votre écriture… »

Louis Guilloux branle du chef :

Non, affirme-t-il. Non.

Et puis il résume très vite, avec une pointe de fierté dans la voix, son enfance passée dans la misère certes, mais surtout dans cette France d'avant Quatorze, dans ce monde que Stefan Zweig a génialement appelé Le Monde d'hier...

« Je suis, affirme-t-il sans le moindre équivoque, un homme du dix-neuvième siècle. »

Quand on voit, a-t-il écrit dans une page de ses Carnets, ce que les réalistes auront fait du vingtième siècle...

18:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : louis guilloux, littérature, actualité, culture, saint-brieuc, coco perdu |