mardi, 07 octobre 2014

Réhabiliter Pétain ?

Drôle de coïncidence : Alors qu’une redoutable et bien jeunette idiote parlait samedi soir, chez Ruquier, de « réhabiliter Pétain », face à un Zemmour consterné qui tentait de lui donner une leçon d’histoire, me suis retrouvé nez à nez devant son portrait, cet après-midi en salle des ventes ! Le commissaire-priseur qui le mit à l’encan réussit à ne pas-même prononcer son nom : « un magnifique cadre art-nouveau, 10 euros ! » (C’est vrai que le cadre est très beau). Je levai la main, personne ne renchérit dans la salle murmurante. C’est ainsi que je me suis payé Philippe Pétain, pour tout juste 10 euros.

Le voilà posé devant moi, tandis que je rédige ce billet. Le portrait date de 1917. Moustaches troisième République, képi ombrageusement vissé sur un air altier et taciturne, col boutonné : le portrait jaillit d'un autre temps, vraiment. Mon père, ma mère, respectivement nés en 1929 et 1930, firent partie de cette génération de Français qui chantèrent chaque matin Maréchal nous voila, juste avant de passer leur certificat d’études qui fut, je crois, leur seul diplôme. Cela ne les traumatisa guère ni l’un ni l’autre, pour le peu que j’aie pu en juger. Bien moins que les bombardements récurrents, surtout vers la fin de la guerre, surtout ceux des Alliés, et puis la disette, le couvre-feu, le rationnement. Leur adolescence...

Est-il si honteux, aujourd’hui, de rappeler la complexité de ces temps de débâcle et d'occupation, comme le fait Zemmour ? Tandis que De Gaulle sauvait la parole de la France, Pétain préserva sa natalité, ni plus ni moins. Et une génération de parents, celle de ces «enfants humiliés » que décrivit majestueusement Bernanos, saignée à blanc en 14/18 et appauvrie par la crise, celle, exactement, de mes grands parents (1) ; j'ai écrit un roman pour parler aussi d'eux. Et de leur belle religion catholique. Pour l'instant, aucun éditeur n'en a voulu. Aucun. Un hasard ? Laissons couler encore un peu d'eau sous les ponts...

Mais tous ceux qui, aujourd’hui, défendent, bec et ongles, la retraite à répartition contre celle à capitalisation se souviennent-ils qu’ils la doivent à un certain René Belin, ministre du travail de Pétain, lequel institua le tout premier ce régime si français (assure tout le monde aujourd'hui), pour ceux qu’on appelait alors « les vieux travailleurs salariés ». Le même qui signa, en octobre 40, la loi portant statut des Juifs étrangers, voyez, rien n’est vraiment simple. Et l'Histoire est complexe. Et la littérature doit l'être également, qui se doit de tout prendre en compte.

Il ne s’agissait évidemment pas de réhabiliter Pétain. Mais il s’agit de cesser de blanchir cette Chambre qui, en confiant au héros de Verdun les pleins pouvoirs, dans la situation tragique que traversait alors le pays, lui laissa quartier libre pour accomplir à sa guise et à sa façon, en quelque sorte, le sale boulot. Une assemblée dans laquelle les députés de la SFIO, de la gauche démocratique et du Parti Radical n’étaient pas de reste, que l’on sache. Il s'agit de cesser de blanchir cette gauche.

Le discours pro-gaullien de tous ces gens de gauche à présent, qui traitèrent Sarkozy de Pétain durant la dernière campagne (et jadis De Gaulle de dictateur), ce discours qui recense les vertueux d’un côté et les salauds de l’autre, Léa Salamé, du haut de ses 35 printemps, parait l’avoir bien digéré. Un discours à la dimension de leur cervelle à tous. Je sais bien, moi -si j’en crois ce que disait mon grand père (mort d’un cancer au poumon et à la gorge à tout juste soixante ans – les gaz de 14 n’y étaient pas pour rien -) que les choses n’étaient pas si simples. Pétain, il détestait, comme beaucoup d’anciens poilus à vrai dire. Avec son caractère de tête brûlée, si j’en crois ce qu’on m’en raconta, De Gaulle, il détesta tout autant. Des hauts gradés et des politiciens de l’Arrière, en somme. Et autour d'eux, partout, des politicards.

Alors si cracher sur Pétain à présent, si détourner les regards et ne plus prononcer les mots, ça sert à porter aux nues Hollande et ses sbires lamentablement révisionnistes, à justifier l’auto flagellation devant Netanyahu et la repentance chiraquienne, très peu pour moi, merci! Je n’ai fait déporter ni dénoncé personne, mes parents et grands-parents non plus, alors basta ! Je prends avec moi l’histoire de mon vieux pays avec toutes ses zones d’ombre parce que, comme Nauher le dit très justement dans ce billet, c’est aussi par et dans son histoire que je me construis, et non pas dans celle, balbutiante et mort-née, de la zone, et pas davantage dans celle de cette abstraction bizarre et fausse qu’est le monde. L'histoire, toute entière de mon pays, qui ne commença pas en 1945, Dieu merci.

C'est pourquoi je prends aussi avec moi tous les écrivains, les poètes, les architectes, les musiciens et les peintres de l’Ancien Régime, autant que les Zola et les Camus, Soufflot bien davantage que Le Corbusier, et les rois autant que les présidents, les seconds pouvant souvent pâtir de la comparaison avec les premiers, il faut bien le reconnaître (2). Je prends l'Ancien Régime et le Nouveau, comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Et plutôt que Schuman, Monnet, leurs traités mal ficelés et leur monnaie dérisoire, je prends Dante et Shakespeare, Platon et Hölderlin, Dostoïevski et Cervantes. L'Europe, autrement dit.

Je prends tout ceux-là avec moi. N’en déplaise à Léa Salamé, Cohn Bendit, et tous ceux qui semblent penser que la France, ce n’est qu’un état-civil désormais plastifié pour tous les damnés de la Terre, qui naquit le jour de la condamnation de Pétain.

Et je garde au cœur la Fille aînée de l’Eglise, celle à laquelle Jean Paul II demanda ce qu’elle avait bien fait de son baptême au milieu de toute la confusion du siècle, autant que celle des Droits de l’homme, qu’on vit trop souvent massacrer ses propres enfants au nom de ces mêmes Droits. Je prends toute la complexité si belle, si enrichissante, si exigeante -et souvent si déchirante de cet héritage français.

(1) Mais quand ils eurent sauvé cette France là de la seule manière dont ils fussent capables, quand ils l'eurent reprise à l'ennemi, et furent rentrés tranquillement chez eux, comment aurait-on pu les persuader de la sauver à nouveau ? Car un gouffre s'était creusé peu à peu, durant ces quatre années, entre l'Arrière et l'Avant, un gouffre que le temps ne devait combler qu'en apparence (Bernanos - La France contre les robots)

(2) Si je trouve l’actuel pingouin de la République si inepte, si pauvre, si vide, c’est peut-être parce que – à ce qu’il prétend -, l’Histoire de mon pays commencerait en 1789. Un révisionnisme terrible, l’un des pires, des plus communément admis. Et pourtant : est-ce bien la Tour Eiffel et les colonnes Buren qui font de Paris, comme s’en vantent quelques modernistes béats, la première destination touristique du monde ?

22:51 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : europe, france;rené belin, pétain, lea salamé, zemmour, de gaulle, histoire, politique |

mardi, 03 juin 2014

Vichy était petit

à Philippe Nauher, avec une amicale complicité

Vichy s’est imperceptiblement envasé dans les entrailles des époques ordinaires. Là, elle ne palpite encore qu’à peine, avec ses demi-pressions à 4Є 30 rue Lucas, fantomatique épave, échouée à moitié vive en ce siècle que la consommation livre à l’amnésie. Quelques solitaires s’y égarent. Sous la promenade couverte du parc des Sources, leurs pas seuls animent la galerie jadis festive et jadis impériale, qui peut le croire encore ? Car à longer ces colonnes de fer moroses par ces temps uniformisés, on perçoit confusément que le destin de Vichy ne peut que rejoindre l’essence même de l’ordinaire, jusqu’à s’y morfondre, s’y confondre, pour toujours, dirait-on. Ici-même, oui, bien plus qu’en n’importe quelle autre ville de France.

Les vitrines de Vichy jettent au visage des passants attentionnés qui les longent tout ce que la province des années soixante-dix et quatre-vingts exhibait de plus parisien, alors elle s’exprimait encore en Excoffon pour crier son tout dernier chic tout en en swinguant. Ses passages couverts, illustres du temps de Napoléon III, ne sont plus que le prétexte d’une flânerie lunaire, qu’enrichit infiniment leur désolation. La plupart des commerces sont déserts. Les uns ont fermé - rideaux de fer, moellons – et, sur les avenues, recyclés en restaurants du monde (indiens, marocains, italiens), d’autres accueillent les touristes venus participer à des tournois de scrabble ou des congrès de voyance & divination. Des banques. Beaucoup d’agences immobilières.

Le promeneur attentif, au vu de leur grand nombre, pourrait s’imaginer que la ville est désormais à vendre. Villas, appartements, longères, demeures, tout passe, tout fait son temps, même ce charme aussi désuet que confortable d’une vie bourgeoise à l’érudition provinciale, à l’ennui assumé, que les notables de l’élite mondialisée, en le délaissant, ont livré à la braderie technologique des sans humeurs. A VENDRE donc à qui veut, à qui peut, et pour pas cher le m2, renchérirait le bateleur sûr de son coup, au vu des tarifs qui se pratiquent partout ailleurs, même dans les pires banlieues des violentes métropoles multiculturelles, connectées et polluées. Pour pas cher, respire donc cet air et cette allure, ce parfum d’antan – te dis-tu, en marchant dans l’autrefois des fenêtres closes– l’œil levé en direction de leurs garde-corps, si élégamment ouvragés. Forger le fer au plus raffiné du détail, le détail au plus proche du besoin. Ah, ces fières demeures en pierres, l’esthétique encore fidèles aux règles d’or de Soufflot, malgré les fioritures qui leur pèsent.

Songes-tu un instant à l’intrusion soudaine des temps extraordinaires qui marquèrent pour quelques années cet espace autour de nous, d’un fer autrement rouge et brûlant ? Oui je songe : Quel tour prit donc ce Vichy des années de fièvre et de douleur, lesquelles étendirent leur trace de sang et de suie jusqu’aux confins les plus hivernaux de l’Europe ? Ceux qui peuplèrent ces palaces art Nouveau transformés en garnisons et ministères, ceux dont les semelles battirent les parquets et les pavés, qu’ils fussent soldats ou fonctionnaires, du Reich allemand ou de l’Etat français : qu’en demeure-t-il ? Ceux qui s’assirent en grappes exaltées pour s’emplir l’esprit des colonnes de leurs journaux, aux terrasses de ces brasseries, du militaire au journaliste, du parlementaire au soldat, de l’ambassadeur au badaud, de l’anonyme quidam vichyssois soudainement égaré sur son sol natal parmi une foule d’inconnus, enfin, jusqu’au collabo cynique et fraichement débarqué de Paris ? Oui, je songe.

« Vichy était petit », écrivit Emmanuel Bove en 1945 (1) La ville l’est encore, à l'heure du monde ouvert. On y tourne donc en rond, toujours aussi hypnotiquement. Elle n’abrite plus les mêmes luttes, les mêmes terreurs ni les mêmes plaisirs, les mêmes espoirs ni les mêmes enjeux, rien n’y semble pour autant résolu. La crise économique s’y dévoile, comme naguère la collaboration. L’une se vautre, partout tristement perceptible ; le spectre de l’autre y plane, confusément déchiffrable dans le calme douteux qui flotte dans les rues, le murmure des disparus qui les imprègnent.

(1) (1) Emmanuel Bove, Le Piège, Flammarion

Vichy, parc des Sources

23:06 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vichy, parc des sources, nauher, littérature, immobilier, collaboration, france, histoire, excoffon, napoléoniii, communication |

dimanche, 26 février 2012

L'âge des gens

Je ne retiens jamais l’âge des gens. Indélicat. Mouvant. Et puis, ça ne sert à rien. Qu’à blesser ceux et celles qui s’imaginent « qu’on a en réalité l’âge de son cœur », jamais celui de ses artères… Des idéalistes, tout ça, hein. Bien compris qu’on n’a en réalité que l’âge de ses artères. Ou plutôt, qu’elles ont le nôtre.

En revanche, je retiens toujours l’année de naissance des gens. Leur point de départ dans l’histoire et la génération. Parce qu’on ne peut pas tricher avec son point de départ, feindre d’être né en 80 quand on est né en 70. L’année de naissance ne change pas. Il y a ceux qui sont nés en 29, en 34 (avant guerre) en 47 (début du baby-boom), en 55 (fin du baby-boom) en 65, (avant 68) en74 (après 68) en 91 (encore le vingtième) en 2003 (déjà le vingt-et-unième)… Beaucoup plus authentique ; on sait en gros ce qu’ils ont vécu, pas vécu, de quoi ils ont été dupes, et selon quelle archéologie ça s’est organisé dans leur esprit.

Somme d’expériences, ce que nous sommes. Expériences personnelles, qu’on croit. On oublie à quel point les expériences perso dépendent de l’Histoire collective. Qui qu’on fut, ce n’est pas la même expérience personnelle d’être né dans l’Empire Français ou dans la France d’après la décolonisation, avant ou après la pilule, ou l’abolition du service militaire. Nos expériences intimes sont truffées d’Histoire, bourrées de collectif. Voilà pourquoi un bon historien, c’est aussi un bon flic.

Arnaque, que cette catégorisation de l’humanité en âge de la vie. Du boulot de sociologue, c’est tout dire. On n’est pas le même jeune aujourd’hui qu’il ya quarante ans. Ni le même vieux. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de s’encombrer l’esprit avec l’âge des gens. Ils n’ont pas d’âge. Que des dates de naissance, comme pour les caler dans un coin du temps. D’ailleurs, c’est cette date-là qu’on retiendra tout au final. Auprès d’une autre, sur du marbre.

Mais celle-là, mieux vaut la garder secrète. Le plus longtemps…

00:38 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, histoire, société |

lundi, 27 septembre 2010

Pierre Dupont

Le mercredi 20 octobre 2010, L'Esprit Canut reprend son cycle de conférence au cinéma Saint-Denis grande rue de la Croix-Rousse, avec une conférence en chansons, par Jean Butin et Gérard Truchet, organisée en partenariat avec Soierie Vivante. Cette soirée, consacrée au poète chansonnier Pierre Dupont, débutera à 20h30. Occasion pour moi de republier ce billet, daté de novembre 2008, et un peu retouché pour l'occasion.

« Quand j’entendis cet admirable cri de douleur et de mélancolie (Le chant des ouvriers, 1846), je fus ébloui et attendri. Il y avait tant d’années que nous attendions un peu de poésie forte et vraie (…) Il est impossible, à quelque parti qu’on appartienne, de quelques préjugés qu’on ait été nourri, de ne pas être touché du spectacle de cette multitude maladive respirant la poussière des ateliers, avalant du coton, s’imprégnant de céruse, de mercure et de tous les poisons nécessaires à la création des chefs-d’œuvre, dormant dans la vermine, au fond des quartiers où les vertus les plus humbles et les plus grandes nichent à côté des vices les plus endurcis …» C’est Baudelaire qui écrivit ceci, dans l’un des deux articles qu’il consacre au lyonnais Pierre Dupont sans sa Critique Littéraire.

Pierre Dupont vécut cinquante ans, de 1821 à 1871. Il avait perdu sa mère à quatre ans. Son père, forgeron, fut tué pendant l’insurrection lyonnaise de 1831. Son parrain, qui était prêtre, prêtre fit parachever son éducation au séminaire de Largentière. Au sortir de la maison religieuse, Dupont entra dans la canuserie, où il fut apprenti. Puis il devint employé de banque et, grâce au soutien d’un académicien, obtint un poste à la rédaction du Dictionnaire. Il commença à écrire très jeune, une œuvre qui se décompose en trois : des chants rustiques, des chants ouvriers, et quelques poèmes philosophiques ; l’écriture de Dupont, pour paraphraser Baudelaire, est hantée par deux secrets, qui sont les clés de sa fortune d'alors, et celles aussi de l'oubli dans lequel il est tombé à présent : « la joie et le goût infini de la République ».

On raconte qu’encore jeune, Pierre Dupont se rendit place Royale pour rencontrer Victor Hugo. Comme ce dernier était absent, il lui laissa sa carte sur laquelle il crayonna les vers suivants :

Si tu voyais une anémone

Languissante et près de périr,

Te demander, comme une aumône,

Une goutte d’eau pour fleurir ;

Si tu voyais une hirondelle

Un jour d’hiver te supplier,

A ta vitre battre de l’aile,

Demander place à ton foyer,

L’hirondelle aurait sa retraite,

L’anémone sa goutte d’eau !

Pour toi, que ne suis-je, ô Poète,

Ou l’humble fleur ou l’humble oiseau

Gounod lui trouvait une voix remarquable et s’étonna qu’il ne connût rien à la musique. A quoi Dupont répondit qu’il était heureux de n’y rien connaître, et qu’il ne tenait pas à l’apprendre.

Une date, dans sa vie, a été un moment charnière : celle de février 1848, dont son Chant des Ouvriers devint l’hymne. Il mourut l’année même de la consécration définitive de cette dernière, après avoir, de 1848 à 1870 traversé le règne de Napoléon III en ardent républicain. A cause de ses aspirations socialistes, il avait été condamné pour sept années à la déportation après le coup d’Etat de 1851 et avait dû sa grâce à quelques puissants admirateurs, ainsi qu’à l’allégeance qu’on le força de prononcer envers le nouveau régime. Pour toute sa génération, Pierre Dupont, fut, digne successeur de Bérenger, le talentueux chansonnier du petit peuple, le chantre militant de la République. Jusqu’à la guerre de 14, et au gigantesque fossé d’oubli qu’elle creusa entre un avant et un après, une romance à la Dupont, c’est ce qui accompagnait les hommes, des fêtes données pour leur baptême, à celles données lors de leur enterrement, en passant par les banquets de mariage. Dupont laissa la réputation d’un solide bon vivant, qui buvait comme un héros antique. « Les vieux de Vaise, relate Louis Maynard dans son Dictionnaire des Lyonnaiseries, ont longtemps conservé le souvenir de beuveries qui duraient plusieurs jours et plusieurs nuits. » Béraud, dans sa Gerbe d’Or, rappelle avec verve la façon dont son père boulanger, républicain passionné, ténorisait du Dupont au pétrin, dans une page de son récit d'enfance que traverse, de part en part, la gaieté. On a, depuis, oublié Pierre Dupont et sa philosophie simple. En voici quelques couplets :

Rêve, paysan, rêve :

Entends la semence qui lève,

Regarde tes bourgeons rougir,

Et comme tes enfants grandir :

C’est l’avenir !

(Le Rêve du paysan)

Aimons-nous, et quand nous pouvons

Nous unir pour boire à la ronde,

Que le canon se taise ou gronde,

Buvons, buvons, buvons,

A l’indépendance du monde !

(Le chant des ouvriers)

Alerte, imprimeurs !

Inondez de lueurs

Le monde qui tâtonne ;

Faut-il que le flambeau

Reste sous le boisseau ?

Non, il faut qu’il rayonne !

( L’imprimerie)

Gouttes d’eau, filles du nuage,

Filtrez à travers le feuillage

Sur l’étang attiédi,

Car ma mie au gentil corsage,

Aux pieds blancs, au rose visage,

Y vient sur le midi.

( Midi )

Des deux pieds battant mon métier,

Je tisse, et ma navette passe,

Elle siffle, passe et repasse,

Et je crois entendre crier

Une hirondelle dans l’espace.

( Le Tisserand)

Aux armes, courons aux frontières,

Qu'on mette au bout de nos fusils

Les oppresseurs de tous pays

Les poitrines des Radetskis !

Les peuples sont pour nous des frères,

Et les tyrans, des ennemis.

( Le chant des Soldats)

A lire en cliquant ici, l'une des deux notices, complète, de Baudelaire et en cliquant là, une sélection de quelques poèmes.

05:46 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : poésie, littérature, lyon, musique, chansons, pierre dupont, histoire |

samedi, 18 septembre 2010

Ségolène à Arcueil

« La raison et les arguments ne sauraient lutter contre certains mots et certaines formules. On les prononce avec recueillement devant les foules ; et, dès qu'ils ont été prononcés, les visages deviennent respectueux et les fronts s'inclinent. Beaucoup les considèrent comme des forces de la nature, des puissances surnaturelles. Ils évoquent dans les âmes des images grandioses et vagues, mais le vague même qui les estompe augmente leur mystérieuse puissance. On peut les comparer à ces divinités redoutables cachées derrière le tabernacle et dont le dévot ne s’approche qu'en tremblant », écrivait en 1905 Gustave Le Bon dans son livre un peu oublié, Psychologie des foules. Aujourd’hui à Arcueil, le discours de Ségolène Royal a offert un bel exemple de cette démagogie incantatoire, devant ses inconditionnels de la fête de la fraternité qui scandaient : « Ségolène présidente ».

« Je crois à la politique par la preuve », a-t-elle pourtant affirmé On a envie de lui répondre demander combien, en effet, il lui faut encore de preuves, après celle, cinglante de 2007 ?

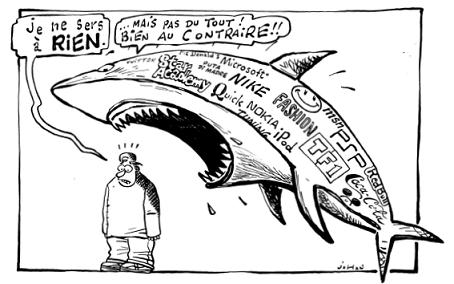

« Je crois à l’articulation entre le local et le global » a aussi asséné Ségolène. C’est bien là que le bât blesse. Car affirmer sa croyance dans « l’articulation entre le local et le global », ce n’est pas s’opposer au système (à celui que par ailleurs on dénonce quand on affirme vouloir « construire un autre système économique »), cela revient au contraire à huiler au mieux tous les rouages qui autorisent la soumission du local au global, de chaque particule de la base au principe qui se tient au sommet. Bel exemple de « tyrannie douce », qui commence par l'articulation du verbal au symbolique.

« Pas un jeune ne doit rester désœuvré » proclame alors la dame à l’allure soudaine de maîtresse d’école, qui veut ouvrir les portes de l’apprentissage et de la formation par alternance à tous les jeunes et appelle cela la reprise économique.

Ségolène Royal croit à la rhétorique gaullienne, voire hugolienne, mais du Hugo récitée à la lueur d’une lampe à pétrole sur le ton d'une remise des prix, comme dans une image d’Epinal. Elle s’enlise donc dans les pleins et les déliés d'un discours charpenté à la façon d'un besogneux devoir de bac dont le sujet serait un pastiche des discours d'antan : Sur le ton geignard qui est le sien, elle égrène donc une série de plaintes (« la France va mal, la France souffre, la France au corps blessé… ») qu’elle ponctue régulièrement d’une formule incantatoire : « que font-ils là-haut – rien ». «quand on sait que… »… et puis « je propose », « ça marche », et enfin « Dans moins de deux ans »

Elle n’hésite pas dans son « désir d’avenir » à s’inscrire dans le sillage gaullien du Conseil national de la Résistance, puis de celui de Malraux qu’elle cite en rappelant des valeurs proclamées par la Révolution, enfin dans celui de Régis Debray qui sera, j’en suis sûr, très honoré d’avoir été dérangé pour une définition de la fraternité qui fera date : « la fraternité c’est se traiter en frère et sœur même quand on n’est pas d’une même famille »: la voilà dès lors qui se positionne en future présidentiable : et de stigmatiser « l’abaissement de la France sur la scène mondiale » , et d’entonner : « le message universel que nous devrons porter en 2012 »

« Vous me redonnez une liberté et une force », dit-elle à ses partisans avant de conclure par un curieux argument : en perdant les trois dernières élections, la gauche aurait contracté une dette vis-à-vis du peuple, puisque c’est la gauche qui finalement serait responsable de la victoire de la droite (elle, la gauche qui était auparavant au pouvoir, et non le peuple qui tout simplement a voté contre elle en votant à droite)… Curieuse façon de reconnaître la responsabilité du vote.

Ségolène Royal conclut enfin son interminable discours sur ces grands mots magiques de liberté, égalité, fraternité. Elle s’emmêle un peu les pinceaux à leur lecture même. Mais pourquoi malgré ses efforts vertueux, sa dénonciation lyrique de ceux qui font des profits, la dame a-t-elle tant de mal à convaincre ? Parce qu’on se souvient trop que d’autres, d’autres parmi ceux, précisément ceux qu’elle dénonce, nous ont déjà fait le coup. Il faut citer à nouveau Gustave Le Bon et un paragraphe de sa Psychologie des foules :

«La puissance des mots est liée aux images qu'ils évoquent et tout à fait indépendante de leur signification réelle. Ce sont parfois ceux dont le sens est le plus mal défini qui possèdent le plus d'action. Tels par exemple, les termes : démocratie, socialisme, égalité, liberté, etc., dont le sens est si vague que de gros volumes ne suffisent pas à le préciser. Et pourtant il est certain qu'une puissance vraiment magique s'attache leurs brèves syllabes, comme si elles contenaient la solution de tous les problèmes. Ils synthétisent les aspirations inconscientes les plus diverses et l'espoir de leur réalisation. »

C’était en 1905. Il y a plus d’un siècle.

Un petit Désir d’avenir ?

Gustave Le Bon (1841-1931)

18:35 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ps, société, ségolène royal, arcueil, politique, france, 2012, parti socialiste, histoire, ségolène |

lundi, 21 juin 2010

Le foot, c'est méta-fort

Les politiques qui ont fait du foot une métaphore de la société française en 98 voient donc enfin cette métaphore leur retomber dessus par un coup de boomerang salutaire. Pas seulement la métaphore du très démagogique slogan black-blanc-beur, mais aussi celles qui structurent tout un lexique comme celui du coaching universel qui était censé incarner la relation d’entreprise instaurée dorénavant du haut en bas de la société, du « tu fais une erreur et ça se paye cash » débité par les joueurs sans cervelle à longueur d’écrans, du « c’est que du bonheur » pour célébrer l’argent dans lequel on nageait à profusion, la notoriété acquise grâce à quelques bons ballons.

S’il est des footeux qui espèrent que ce sera l’occasion d’un formidable coup de balai, aussi bien dans l’Equipe de France que dans la fédération, chez les agents, les clubs, les entraîneurs… j’ai peur qu’ils soient bien optimistes : il y a trop à balayer, et puis avec quoi balayer, et qui tiendra le balai ? Sans compter la surface : la mesure-t-on ? Du vestiaire à la loge et de la loge au palais, le terrain est pour le coup bien trop vaste pour des petites mains. Et trop symbolique. C’est bien dommage.

Au moins que ce spectacle grotesque soit l’occasion de rappeler quelques vérités historiques : si la France est une nation de footeux, elle ne l’est que depuis trois générations. Au mieux, une mode, donc. Occupation de gentlemen, le football anglais fut introduit dans le pays au début du XXème siècle : c’est bien peu, pour faire une tradition. En 1931, pas plus de 145 000 joueurs. Pas grand-chose, à côté de la boxe, de la pétanque ou du cyclisme. Ou même de l’intérêt des Français pour le tennis. Dernière remarque : C’est la presse qui a contribué à faire du foot un spectacle de masse en France ; suivie par les entreprises qui perçurent bien vite le potentiel publicitaire du nouvel arrivant. C’est la presse qui est en train de tordre le cou à l’imposture actuelle : le foot, quand même, c’est méta-fort.

A lire aussi :

- On se traite d'enculé et on recommence

10:16 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : football, politique, france, coupe du monde, histoire, société, mondial |

vendredi, 14 mai 2010

L'homme à cheval a 456 ans

Quand j’étais gosse et que je traversais la place des Terreaux à Lyon, je n’avais d’yeux d’abord que pour « la dame à la fontaine ». (1) Son étrange immobilité dans le boucan de ses eaux, la rondeur de sa pierre salie, la largeur– sans jeu de mots- de son bassin : tout avait de quoi m’en imposer. Ensuite venait la ronde agitée – véritable cour des miracles dès qu'on y jetait quelques miettes - des pigeons de la place aux becs véhéments, aux culs pointus et dodelinant. Les pigeons, la fontaine Bartholdi : à eux seuls, de combien de vendeurs de cartes postales ne firent-ils pas la fortune ?

Dès que j’appris à lever le nez par-dessus les vicissitudes du présent, je découvris « l’homme à cheval ». Etrangement niché sur le tympan de l’hôtel de ville, juste sous le beffroi troué par l'horloge, par quel sort malin si pétrifié ? Majestueux, en tout cas, impérial presque, cavalier fier et figé face aux intempéries en son troisième étage municipal. Je n’appris que plus tard par un instituteur consciencieux qu’il avait remplacé là-haut Louis XIV, quarante ans après que les révolutionnaires de 89 eurent délogé le tyran. Et des années plus tard encore, dans un beau livre de la bibbliothèque, que le sieur Jean-François Legendre-Héral (1796-1851), le sculpteur qui avait réalisé ce royal haut-relief, était mort en une telle précarité, non, quelle pitié, que l’Etat avait dû secourir sa veuve...

Il trône toujours là-haut, l’homme à cheval, au dessus du balcon de Gérard, le bazardeur de l'Hôtel-Dieu. Même si lors de la dernière restauration à la fin du vingtième siècle, il fallut lui remplacer la tête par une copie en résine. Je parle de celle d'Henri, bien sûr... On fête ce matin l’anniversaire des quatre-cents ans de la mort brutale de cet Henri IV, lequel vint plusieurs fois dans sa bonne ville de Lyon. C'est là qu'il épousa marie de Médicis, en une primatiale Saint-Jean ce jour-là bondée « à regonfle », le 17 décembre 1600, avant d'accorder aux tisseurs, par une faveur signée de sa main, la liberté du commerce des étoffes de soie : commença alors avec Dangon et l’utilisation des premiers métiers à la tire, le véritable l’Age d’Or de la soierie lyonnaise et de sa prospérité, d'où cet hôtel-de-ville et son cavalier sortirent tout armés . Un peu d'histoire locale dans un billet de mai, ce n'est jamais superflu.

Quatre-cents ans : si peu et tellement, tout à la fois ! Le nombre de générations nous séparant de ce temps-là : à raison de quatre par siècles, seize tout au plus, pas de quoi hausser le front tant que ça, franchement ! A 9 h 30, ce matin, une gerbe sera déposée rue de la Ferronnerie (Paris 1er), là où Béarnais fut poignardé dans son carrosse par François Ravaillac. Un peu plus tard, à partir de 11 heures, une messe pontificale sera célébrée à la basilique de Saint-Denis, là même où il avait abjuré le protestantisme en 1593, au motif que « Paris valait bien une messe », et où son tombeau fut profané pendant la Terreur, en 1793. Enfin, à 22 heures précises, le maire Delanoë et le ministre Mitterrand iront main dans la main comme deux messieurs Jourdain devant sa statue sur le pont des Arts. Le couturier Jean-Charles de Castelbajac l'a déguisée en « Seigneur du Cosmos », une épée bleu fluo à la main à la façon d'un Jedi dans La Guerre des étoiles. De quoi rendre un peu plus idiots maints gosses du Royaume. Et leurs géniteurs de concert, si ce n'est déjà fait depuis lurette. La mode n'est plus aux fraises, ni aux assassinats politiques. Certes. Sommes-nous, pour autant, plus évolués que nos ancêtres ? Rien n'est moins sûr, assurément...

A suivre ICI, le billet de cinquante francs Henri IV

(1) La fontaine Bartholdi

00:23 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : henri iv, ravaillac, histoire |

mercredi, 14 avril 2010

Le PS et la retraite des jeunes

Je retrouve dans le Verbatim de Jacques Attali (1), à la date du 1er avril 1983, cette note : « entrée en vigueur de la retraite à 60 ans. Je rêve d’une société où le travail serait devenu si intéressant que la revendication principale porterait sur un recul de l’âge de la retraite ». Bien, bien…

Et en date du 5 avril (même année) « Et maintenant, il faut tirer les conséquences de la dévaluation pour la préparation du budget 1984 : stabilisation des effectifs de la fonction publique et réduction de 10% des programmes d’équipement. Les ministres vont réagir. La rigueur n’est pas une parenthèse ; c’est une politique ». On s'en est, en effet, bien rendu compte.

C’est vrai qu’ils ne manquent pas d’humour, les soc’, quand ils sont aux affaires. Voilà qui donne envie en effet de les voir revenir, et vite !. 1983, année de la retraite à 60 ans, fut aussi le début des contrats à durée déterminé, CDD aux noms imprononçables, en tous points conformes à la novlangue libérale (SIVP TUC, CES,CIP, CPE que sais-je ?). Trente ans d’une politique anti-jeune dont sortit, tout armé, le sieur Sarkozy qui déplait tant et tant aux socialistes. 1983 : L’année où l’on commença à prendre dans la poche de Pierre pour emplir celle de Jacques. Dans la poche des plus jeunes, en l’occurrence, pour emplir celle des plus vieux.

Je suggère à François Fillon de prendre modèle, en préparant avec sa réforme sur les retraites à venir, d’aussi succulents futurs premier avril…

(1) Jacques Attali, Verbatim, 1981-1983

19:54 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, sarkozy, ps, société, retraite, histoire, socialisme, 1983 |

dimanche, 21 mars 2010

Aujourd'hui, 1er de Germinal...

Aujourd’hui, 1er du mois de Germinal, mois de la germination, fut placé par le Comité de Salut Public sous le signe de la primevère. Demain sera sous le signe du platane, et après-demain de l’asperge. C’est Charles Gilbert ROMME (1750-1795) qui lut à la Convention, le 20 septembre, ce projet de calendrier censé réguler la nouvelle ère des Français, qui fut adopté le 5 octobre.

A ce moment là, le mois débutant le 21 mars devait porter le nom quelque peu rébarbatif de Régénération. Le 18 octobre, Favre d’Eglantine (1750-1794), le saltimbanque auteur de Il pleut Bergère, fut chargé d’amener un peu de « poésie » dans cet austère décompte des mois. Il s’inspira de l’économie rurale pour nommer les mois d’après les récoltes et les saisons, puisant dans l’agriculture « le livre le plus usuel de tous » l’inspiration pour renommer les mois, toujours dans le hautain souci d’éduquer le peuple : «nous avons imaginé de donner à chacun des mois de l'année un nom caractéristique qui exprimât la température qui lui est propre, le genre de production actuel de la terre, et qui tout à la fois fit sentir le genre de saison où il se trouve dans les quatre dont se compose l'année. [...] de telle manière que les noms des mois qui composent l'automne ont un son grave et une mesure moyenne, ceux de l'hiver un son lourd et une mesure longue, ceux du printemps un son gai et une mesure brève et ceux de l'été un son sonore et une mesure large. »

A ce moment là, le mois débutant le 21 mars devait porter le nom quelque peu rébarbatif de Régénération. Le 18 octobre, Favre d’Eglantine (1750-1794), le saltimbanque auteur de Il pleut Bergère, fut chargé d’amener un peu de « poésie » dans cet austère décompte des mois. Il s’inspira de l’économie rurale pour nommer les mois d’après les récoltes et les saisons, puisant dans l’agriculture « le livre le plus usuel de tous » l’inspiration pour renommer les mois, toujours dans le hautain souci d’éduquer le peuple : «nous avons imaginé de donner à chacun des mois de l'année un nom caractéristique qui exprimât la température qui lui est propre, le genre de production actuel de la terre, et qui tout à la fois fit sentir le genre de saison où il se trouve dans les quatre dont se compose l'année. [...] de telle manière que les noms des mois qui composent l'automne ont un son grave et une mesure moyenne, ceux de l'hiver un son lourd et une mesure longue, ceux du printemps un son gai et une mesure brève et ceux de l'été un son sonore et une mesure large. »

Pour la saison printanière qui débute aujourd’hui, donc, germinal, floréal, prairial.

Chaque jour, dans cette même logique de retour aux sources et d’abolition des saints-patrons du christianisme, est arbitrairement placé sous le signe d’une plante, d’un animal ou d’un outil :

Après le primevère (1), le platane (2), l’asperge (3), voici donc la tulipe (4), le Coq (5), la Bette ou Blette (6), le bouleau (7à, la jonquille (8), l’aulne (9), le greffoir (10), la pervenche (11), le charme (12), la morille (1 »), le hêtre (14), la poule (15), la laitue (16), le mélèze (17), la cigüe (18), le radis (19), la ruche (20) le gainier (21), la romaine (22), le marronnier (23), la roquette (24), le pigeon (25), le lilas (26), l’anémone (27), la pensée (28), la myrtille (29), le couvoir (30)…

Assurément, ces gens si persuadés d’agir selon la Raison étaient, dans leur volonté frénétique de renommer et de refonder toute chose, saisis d’un furieux grain. On sait que Napoléon Ier rétablit le 1er janvier 1806, après treize années, ce calendrier républicain à l’ambition aussi excentrique que vertigineuse, aussi fascinante que déraisonnable dont, pourtant, dans les maisons communes de nos provinces, de vieux registres d’état-civil gardent trace manuscrite puisque, sous ce calendrier-là comme sous un autre, on continua ingénument durant ces années-là de naître, de se marier, de mourir.

11:36 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : calendrier républicain, actualité, printemps, histoire, favre d'églantine |