vendredi, 01 février 2013

Conférence sur Francis Popy

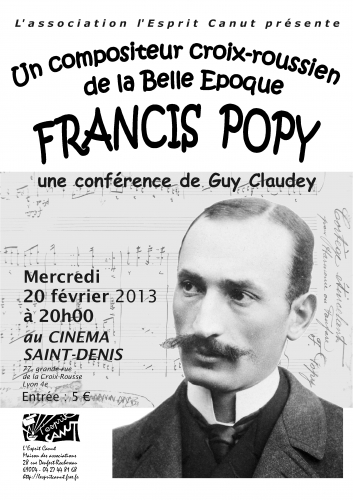

Si les Croix-Roussiens connaissent le parc Popy, la plupart ignorent que Francis Popy fut un compositeur de la Belle Epoque qui connut son heure de gloire, avec notamment l’une des valses qui furent jouées lors du naufrage du Titanic, Sphinx.

Né au 7 place commandant Arnaud, le 1 juillet 1874, Popy fait donc partie du patrimoine musical de Lyon, avec également de multiples pièces pour piano, dont une polka des petits minets dont le titre est comme resté dans son jus. Le 20 février prochain, L’Esprit Canut propose une conférence sur ce compositeur oublié qui porta beau la moustache, et dont tous les spectateurs du film de James Cameron entendirent quelques notes. Faites passer le mot, et venez nombreux (toutes les infos sur l'affiche, cliquez pour agrandir)

13:37 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lyon, croix-rousse, esprit canut, popy, titanic, sphinx, musique, actualité, belle époque, james cameron |

mardi, 03 janvier 2012

La mer pour vingt balles

De 1914 à 1918 disparurent de nombreux jeunes gens alors en pleine force l'âge : Charles Péguy au front, Guillaume Apollinaire au retour, de la grippe espagnole. On cite aussi souvent le nom d'Alain Fournier. Ces disparitions ont éclipsé celles d'autres gloires nationales, plus âgées. Parmi elles, Claude Debussy, emporté par un cancer, à 56 ans. Un musicen de génie qui a un front de chien indochinois, l'horreur de son prochain, un regard de feu et la voix légèrement enchifrenée : C'est ainsi que le dépeignit Léon Daudet dans ses Salons et Journaux, avant de rajouter qu'il se régalait d'un oeuf pas trop cuit agrémenté d'un petit morceau de foie ou de rognon au jus.

Paul Jean Toulet, qui se déclarait ami comme cochon avec l'auteur du Prélude, entretint avec lui une correspondance qui s'étala sur 16 années. Paul Jean Toulet était l'un de ceux qui, au soir du 30 avril 1902, n'avait pas hurlé son déplaisir ni crié : "Nous ne sommes pas heureux non plus!" lors de la création de Pelléas et Melisande. A Toulet, Debussy confiait donc qu'il était "une des rares personnes dont j'aime à recevoir des nouvelles". Cette correspondance est emplie des petites prévenances qui faisaient alors le charme des amitiés durables. On y parle souvent de nourriture : "Venez diner sans crainte demain, il y a une cuisinière qui évidemment n'est pas la petite nièce de Brillat Savarin, mais elle fait ce qu'elle peut"

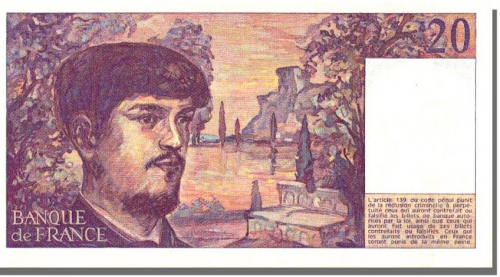

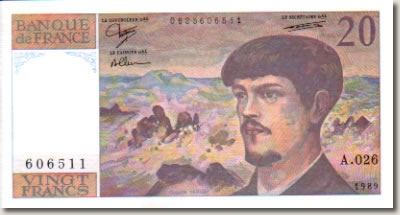

Le peintre Marcel Baschet, qui réalisa en 1884 le portrait de l'artiste (on peut admirer le tableau au musée d'Orsay) ne se doutait pas qu'un jour, une reproduction à l'identique en serait tirée à des milliers d'exemplaires pour finir dans la poche de millions de Français. Pour quelle raison un Debussy valait-il deux Berlioz ? Cela reste un mystère que la Banque de France gardera sans doute bien bouclé dans ses coffres. Imprimé en 1980, le Debussy fut livré aux Français avec la gauche au pouvoir, Mitterand à l'Elysée et une rose au Panthéon, en 1981. Curieux destin, pour un farouche nationaliste, qui se fit appeler Claude de France. Comme le Quentin de la Tour, il fut conçu par Taurelle. On découvre le musicien devant une mer et des récifs sur une face du billet. Il n'y avait pas eu une telle valeur faciale depuis 1950, date du retrait du Vingt francs pécheur.

07:36 | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : debussy, la mer, billets français, euros, léon jusseaume, société, crise de l'euro, actualité, politique, musique, économie |

jeudi, 22 septembre 2011

Sécurité musicale

C’était en 1980, les premiers walkmans en France, on allait jusqu'aux States pour les avoir moins cher -environ 1500 balles là-bas quand même- le boitier bleu et gris SONY dans lequel se glissait lestement la cassette et hop -pas laisser la bande magnétique se prendre dans les fourches -, et puis les écouteurs en mousse noire, cette sensation soudain, ce décollage tu dirais, écouter le Messie d’Haendel dans la rue comme dans sa piaule et se déployer en stéréo au milieu des badauds comme un oiseau large de vingt mètres ou du Janis Joplin qui défonçait toute la place, toute la brume, toute la ville, les barres qui se dissipaient sous nos yeux et tout ce quartier de cons qui disparaissait en imagination, tout à coup la rue cessait d’être ici toute seule comme juste une rue et devenait du tout là-bas, où l’on voulait, le territoire feignant d’être large devant nos pas - même dans le bus de banlieue on était comme sur l’autoroute-, tout quoi qui s’élargissait et alors chacun avait le sublime ou le grandiose facile, ce qu'ils en ont produit à Taïwan t'as pas idée mon pote, à portée d’oreilles, comme si on était quand même libres, tu vois. Libres. La musique déplaçait les frontières locales et nationales et ça mon pote, ça faisait drôlement bien de trouver ça wouaahhh, l'air inspiré, en même temps chaque individu sans s’en rendre compte commençait à s’enfoncer en soi-même, tout recroquevillé à disparaître à force d’écouter Janis ou Haendel rue Victor Hugo, jamais tant coincés en soi depuis qu'on défonçait les frontières à coups de musique, comme si c’était fait pour ça la rue, à force que l’espace public devienne mon espace, ma piaule et c’est tout, là où j’écoute toute la musique que j’aime comme le braillait le Johny Ah que, trente ans avant de devenir, tu sais pas, comédien de théâtre, un vrai, mais oui. Bref, dans la rue, tu rencontrais Haendel, Janis ou Johny, le reste, c’était en gros plus que des beaufs, toi compris.

Aujourd’hui rien de plus simple, rien de plus commun que ce quotidien musicalisé à ma guise, à ta guise, la sensation est usée et dès l’aube dans le bus chacun l’a dans l’oreille sa fuite, son slam, son évasion, y’a même des gars des garces qui n’ont jamais connu le monde d’avant, le silence pesamment indécrottable dans la rue, l’enfermement entre voisins dans le quotidien de ces quelques rues et le monde vrai qu’on imaginait loin tout autour quand fallait prendre son sac à dos et poireauter des heures sur une bretelle pour le rejoindre, on se demande même parfois ce qu’ils faisaient et ce à quoi ils pensaient les néanderthaliens du siècle dernier, quand ils n’avaient rien dans les oreilles chaque jour durant les trajets qui les emmenaient métro boulot dodo, comment ils respiraient, comment ils s'animaient, ce qu’ils devaient (pour parler poliment) se faire chier avec rien que leurs pauvres pensées à eux dans les oreilles, en ces temps-là que la musique ne s'écoutait qu'au salon, non, franchement, ça devait être insupportable, non, raconte, toi qui as connu cette préhistoire, cet autre siècle-là...

06:10 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : baladeur, années 80, musique, société, littérature |

samedi, 09 juillet 2011

A la voix de Kathleen Ferrier

Toute douceur toute ironie se rassemblaient

Pour un adieu de cristal et de brume

Les coups profonds du fer faisaient presque silence,

La lumière du glaive s’était voilée

Je célèbre la voix mêlée de couleur grise

Qui hésite au lointain du chant qui s’est perdu

Comme si au-delà de toute forme pure

Tremblât un autre chant et le seul absolu

O lumière et néant de la lumière ô larmes

Souriantes plus haut que l’angoisse ou l’espoir

O cygne, lieu réel dans l’irréelle eau sombre

O source, quand ce fut profondément le soir !

Il semble que tu connaisses les deux rives,

L’extrême joie et l’extrême douleur.

Là-bas, parmi ces roseaux gris dans la lumière,

Il semble que tu puises de l’éternel.

(Yves Bonnefoy Hier régnant désert, 1958)

Video : Kathleen Ferrier (1912 - 1953), “Che faro senza Eurydice”, Gluck

22:42 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : yves bonnefoy, poésie, littérature, gluck, musique, kathleen ferrier |

lundi, 27 septembre 2010

Pierre Dupont

Le mercredi 20 octobre 2010, L'Esprit Canut reprend son cycle de conférence au cinéma Saint-Denis grande rue de la Croix-Rousse, avec une conférence en chansons, par Jean Butin et Gérard Truchet, organisée en partenariat avec Soierie Vivante. Cette soirée, consacrée au poète chansonnier Pierre Dupont, débutera à 20h30. Occasion pour moi de republier ce billet, daté de novembre 2008, et un peu retouché pour l'occasion.

« Quand j’entendis cet admirable cri de douleur et de mélancolie (Le chant des ouvriers, 1846), je fus ébloui et attendri. Il y avait tant d’années que nous attendions un peu de poésie forte et vraie (…) Il est impossible, à quelque parti qu’on appartienne, de quelques préjugés qu’on ait été nourri, de ne pas être touché du spectacle de cette multitude maladive respirant la poussière des ateliers, avalant du coton, s’imprégnant de céruse, de mercure et de tous les poisons nécessaires à la création des chefs-d’œuvre, dormant dans la vermine, au fond des quartiers où les vertus les plus humbles et les plus grandes nichent à côté des vices les plus endurcis …» C’est Baudelaire qui écrivit ceci, dans l’un des deux articles qu’il consacre au lyonnais Pierre Dupont sans sa Critique Littéraire.

Pierre Dupont vécut cinquante ans, de 1821 à 1871. Il avait perdu sa mère à quatre ans. Son père, forgeron, fut tué pendant l’insurrection lyonnaise de 1831. Son parrain, qui était prêtre, prêtre fit parachever son éducation au séminaire de Largentière. Au sortir de la maison religieuse, Dupont entra dans la canuserie, où il fut apprenti. Puis il devint employé de banque et, grâce au soutien d’un académicien, obtint un poste à la rédaction du Dictionnaire. Il commença à écrire très jeune, une œuvre qui se décompose en trois : des chants rustiques, des chants ouvriers, et quelques poèmes philosophiques ; l’écriture de Dupont, pour paraphraser Baudelaire, est hantée par deux secrets, qui sont les clés de sa fortune d'alors, et celles aussi de l'oubli dans lequel il est tombé à présent : « la joie et le goût infini de la République ».

On raconte qu’encore jeune, Pierre Dupont se rendit place Royale pour rencontrer Victor Hugo. Comme ce dernier était absent, il lui laissa sa carte sur laquelle il crayonna les vers suivants :

Si tu voyais une anémone

Languissante et près de périr,

Te demander, comme une aumône,

Une goutte d’eau pour fleurir ;

Si tu voyais une hirondelle

Un jour d’hiver te supplier,

A ta vitre battre de l’aile,

Demander place à ton foyer,

L’hirondelle aurait sa retraite,

L’anémone sa goutte d’eau !

Pour toi, que ne suis-je, ô Poète,

Ou l’humble fleur ou l’humble oiseau

Gounod lui trouvait une voix remarquable et s’étonna qu’il ne connût rien à la musique. A quoi Dupont répondit qu’il était heureux de n’y rien connaître, et qu’il ne tenait pas à l’apprendre.

Une date, dans sa vie, a été un moment charnière : celle de février 1848, dont son Chant des Ouvriers devint l’hymne. Il mourut l’année même de la consécration définitive de cette dernière, après avoir, de 1848 à 1870 traversé le règne de Napoléon III en ardent républicain. A cause de ses aspirations socialistes, il avait été condamné pour sept années à la déportation après le coup d’Etat de 1851 et avait dû sa grâce à quelques puissants admirateurs, ainsi qu’à l’allégeance qu’on le força de prononcer envers le nouveau régime. Pour toute sa génération, Pierre Dupont, fut, digne successeur de Bérenger, le talentueux chansonnier du petit peuple, le chantre militant de la République. Jusqu’à la guerre de 14, et au gigantesque fossé d’oubli qu’elle creusa entre un avant et un après, une romance à la Dupont, c’est ce qui accompagnait les hommes, des fêtes données pour leur baptême, à celles données lors de leur enterrement, en passant par les banquets de mariage. Dupont laissa la réputation d’un solide bon vivant, qui buvait comme un héros antique. « Les vieux de Vaise, relate Louis Maynard dans son Dictionnaire des Lyonnaiseries, ont longtemps conservé le souvenir de beuveries qui duraient plusieurs jours et plusieurs nuits. » Béraud, dans sa Gerbe d’Or, rappelle avec verve la façon dont son père boulanger, républicain passionné, ténorisait du Dupont au pétrin, dans une page de son récit d'enfance que traverse, de part en part, la gaieté. On a, depuis, oublié Pierre Dupont et sa philosophie simple. En voici quelques couplets :

Rêve, paysan, rêve :

Entends la semence qui lève,

Regarde tes bourgeons rougir,

Et comme tes enfants grandir :

C’est l’avenir !

(Le Rêve du paysan)

Aimons-nous, et quand nous pouvons

Nous unir pour boire à la ronde,

Que le canon se taise ou gronde,

Buvons, buvons, buvons,

A l’indépendance du monde !

(Le chant des ouvriers)

Alerte, imprimeurs !

Inondez de lueurs

Le monde qui tâtonne ;

Faut-il que le flambeau

Reste sous le boisseau ?

Non, il faut qu’il rayonne !

( L’imprimerie)

Gouttes d’eau, filles du nuage,

Filtrez à travers le feuillage

Sur l’étang attiédi,

Car ma mie au gentil corsage,

Aux pieds blancs, au rose visage,

Y vient sur le midi.

( Midi )

Des deux pieds battant mon métier,

Je tisse, et ma navette passe,

Elle siffle, passe et repasse,

Et je crois entendre crier

Une hirondelle dans l’espace.

( Le Tisserand)

Aux armes, courons aux frontières,

Qu'on mette au bout de nos fusils

Les oppresseurs de tous pays

Les poitrines des Radetskis !

Les peuples sont pour nous des frères,

Et les tyrans, des ennemis.

( Le chant des Soldats)

A lire en cliquant ici, l'une des deux notices, complète, de Baudelaire et en cliquant là, une sélection de quelques poèmes.

05:46 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : poésie, littérature, lyon, musique, chansons, pierre dupont, histoire |

mardi, 07 juillet 2009

A l'enterrement d'une star...

Fin des épreuves du bac de français (pour tout le monde) : Un élève m’explique, cet après-midi, que Meursault (l’Etranger de Camus pour replacer les choses en contexte), est condamné à la fin du récit pour n’avoir pas pleuré pendant l’enterrement de sa mère au début (du récit), bien plus que pour avoir tué l’Arabe (au milieu du récit - tout le monde connait l’histoire, je passe…). Je lui demande d’approfondir : on en vient à se dire que « la société ne supporte pas qu’on ne partage pas le même pathos qu’elle ». (elle, « la société, notre société… » glissons) Très bien, très bien. Quand on n'est pas un monstre, ou un étranger, en effet, on pleure à l'enterrement de sa mère. On s’attarde un peu sur ce qu'est le pathos, qui diffère de la raison, et c’est bien dommage, c’est par là que bien des malheurs adviennent, si, si, les méchants dictateurs et tout ça, tout ça, c'est la faute aux gens qui ne réfléchissent pas et se laissent persuader... je finis par lui demander si, dans la société actuelle, il ne se sent pas, lui, parfois, un peu « étranger » à tout ce qui s'entend, se dit, se voit. Il se rabroue : « Ah non, tout va très bien, je me sens parfaitement intégré ! ». Diable. J’ai touché un endroit sensible, dirait-on. Cela fonctionne donc, l’éducation citoyenne ! Perfide, j’en rajoute : "Mais tous ces gens qui pleurent ou vont pleurer durant la retransmission de l’enterrement de qui vous savez, ce soir, ils sont bien solidaires dans le pathos, non, et plus tellement vigilant dans leur raison, non ?" Silence. Comme il est inconvenant de ne pas pleurer à l’enterrement de sa mère, serait-il devenu aussi inconvenant de ne pas s’affliger de la disparition anecdotique d’une star internationale ?

Silence … Peut-être qu’après tout, tous ceux qui ne pleurent pas à l’enterrement de Mickaël sont des criminels en puissance (des fachos, on dit, je crois...) Ah Mickaël ! Peter Pan ! Bon p'tit gars... Allez savoir.

Silence, silence, silence. Eh oui! L'intégration de l'étranger a si bien réussi que même la part la plus réfractaire, la plus étrangère au monde est désormais consentante.

Vous avez donc encore le droit de ne pas pleurer à l'enterrement de la star (espèce de sans-coeur !) : Mais faites gaffe ; la planète toute entière vous regarde. Et vous le fera payer un jour, peut-être ...

22:06 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : jackson, musique, bachot, enterrement, actualité |

dimanche, 21 juin 2009

Suceurs de micros

Le podium est installé sur la place. Pour quelques instants encore, il est permis d’entendre encore le frémissement du vent dans le feuillage des platanes. Quelques secondes seulement. Le groupe Mabite et Moncul va procéder à ses essais sonores pour la fête ordinaire de la musique. Une fête d’Etat : Dans ses opuscules de propagande distribués aux citoyens soumis, la mairie dit que c’est un événement exceptionnel.

L’un des chanteurs est arrivé. Entre les baffles, il prend un air d’importance pour tapoter d’un doigt sur son micro. « Test, test, test… » dit-il, d’un air de singe inspiré. Quand il ne répète pas « test », il répète « eh ! eh ! eh ! » Original ? Le voici dans son univers. Ou plutôt dans son fantaaaasme : quand il était petit, il voyait déjà ses grands cons de pères faire ça à la télé. Inspiré, à voir sa gueule, il l’est effectivement avec, pour lui, l’élégance du bermuda flottant autour de hautes quilles. A ses côtés, quelques femelles commencent à se trémousser du cul en levant les bras. Exceptionnel ? Quand elles étaient petites, elles voyaient déjà à la télé leurs conasses de mères faire à peu près ce genre de truc, en bans soumis, soudés. Rien de plus banal que tout ça. Quel boucan ! Tout juste vingt-huit ans que ce genre de conneries perdure. A présent, tous les pigeons, toutes les corneilles se sont barrés à tire-d’aile. Les chats de la place rampent sous les voitures et cherchent une planque. Ce soir, ce sera rempli d’humains mutants, pressés les uns contre les autres, tous sapés avec le même goût. La jeunesse qui ne fait au fond que ce que les plus vieux ont voulu qu’elle fasse, la jeunesse qui imite non plus ce qu’elle a pu lire, mais ce qu’elle a vu à la télé. Super.

« Il viendra un temps où naitront aux hommes des enfants qui n’atteindront que l’âge de dix ans. Et avec ces hommes, des filles de cinq ans seront fertiles. La terrible insignifiance de cette culture des hommes de dix ans, déjà un peu partout perceptible, pourrait être symbolisée par un juke-box à pile atomique, car l’appareillage scientifique et technique le plus avancé y est au service des pulsions infantiles de l’humanité »

C’est Lewis Mumford qui a écrit cela, dans Les Transformations de l’homme » (1956), essai réédité l’an dernier par l’Encyclopédie des Nuisances. Dans l’avant-dernier chapitre (« La culture Mondiale »), il rappelle un mot de Wells : « L’esprit est au bout du rouleau ». Eh oui ! On ne saurait mieux dire.

La Culture Mondiale, c’est le règne des suceurs de micros, (comme les appelait ma vieille mère-grand). Et pour ces epsilons là, sans technologie, il n’est pas, même dans la fête, de salut.

Ne parlons plus d’esprit…

Sur ce, moi, je me barre.

12:10 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : musique, fête de la musique, politique, littérature, actualité, société |

samedi, 20 juin 2009

Fête de la musique (1)

La mairie de Lyon se fout de la gueule de qui ? Je reçois hier une « lettre » signée d’elle, et se présentant comme la coordinatrice de la fête de la musique ; après avoir rappelé bêtement le caractère bon enfant de cette pseudo-fête organisée en plein air dans toute la ville (mâchon musical, stands d’association, ludothèque, spectacle de danse et pour finir concert festif) un peu à la façon d’un voisin indélicat qui va fêter son anniversaire à la con et prévient les voisins, elle (la mairie) poursuit en s’excusant : « cette manifestation, nous en sommes conscients, est susceptible de générer des nuisances sonores pour les habitations du voisinage. Nous vous prions en conséquence de nous en excuser par avance pour les désagréments occasionnés et comptons sur votre compréhension à l’occasion de cet événement exceptionnel. »

Quelques remarques :

-La mairie parle « des habitations du voisinage » alors que le boucan sera partout et, après leurs manifestations musicales, va se poursuivre jusqu’à l’aube, dans des débordements qui ne seront bien évidemment pas encadrés et laisseront les rues du centre dans un état indescriptible (voir le billet « fête de la merde » ( qui date de 2006) en lien.

-La mairie parle d’un événement exceptionnel alors que rien ne l’est moins que cette "fête" banale, répétitive et désormais programmée dans le calendrier, au même titre qu’une autre (on croule sous l’ordinaire des fêtes). Cette fête, qui obéit à la politique de divertissement populaire préconisée par la Trilatérale est suivie les doigts sur la couture par toutes les municipalités pour, dit-on, le bien et la liberté des populations.

La mairie clôt sa lettre en disant : « nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, l’expression de notre sincère considération ».

La mairie se fout de la gueule de qui ?

21:36 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : musique, fête de la musique, politique, lyon, mairie de lyon |

vendredi, 27 février 2009

Plan Sentimental de Paris

Années vingt... La guerre, ses souvenirs font mine de s'estomper de la mémoire des Français. Font mine. Après la Belle Epoque, donc, les Années Folles... Les fractures générationnelles n'ont jamais été si vives, dans ce vieux pays. Les idéologies ressurgissent, les financiers sortent de l'ombre. Paris, certes, Paris... Paris sera toujours Paris, ses boulevards, ses enseignes lumineuses, ses théâtres... version bien frenchie de the show must go on... Alors, soit ! Pigalle et ses bars... Montmartre et sa colline. Le caf-conc'. Le Moulin Rouge... ! «Paris ! Paris, proclame Béraud dans le Plan sentimental de la ville de Paris, on ne le voit et on ne l'aime bien qu'à travers une triste vitre ! ».

Quel lecteur, aujourd'hui, s'intéresserait à ce vieux livre oublié, le premier de la collection « Les Images du temps », publié en 1927 chez un éditeur disparu, du nom de Lapina ? L'édition de tête comporte une centaine d'unités. Suivent mille exemplaires, sur Vergé de Rives pur chiffon, pas un de plus, chacun dans son étui en carton vert marbré de jaune. La couverture du livre, d'un vert plus pâle, est marbrée de rouge. Titre et marques de l'éditeur sont imprimés en rouge ; Sur la page de garde, un portrait de l'auteur exécuté en pointe sèche par un certain L. Madrassi, puis en double page, un fac similé d'un fragment manuscrit signé Henri Béraud. Le Plan Sentimental de Paris est dédié à Marise Dalbret, sa secrétaire, sa maîtresse, sa compagne d'alors.

Le texte se donne à lire comme un jeu, un pari : Prenant pour référence le temps où Jules Laforgue - encore le dix-neuvième, le monde d'hier - s'exclamait : « Je viens de gagner une gageure. En plein Paris, j'ai passé trois journées sans adresser la parole à mes semblables, sans ouvrir la bouche, seul. Essayez. Vous m'en direz des nouvelles. », le narrateur fait mine de relever le défi : Huit nuits, huit nocturnes parisiens, huit errances ambiguës à la manière des Promenades d'un Nerval désinvolte, dans ce Paris des années folles. Huit promenades tout emplies de ce que Béraud appelle, avec une ironie désabusée, un romantisme rhumatismal.

« Les théâtres, les music-halls, les phonos, les cinémas et les bars populaires se jettent à la face, comme des provocations, les feux de leurs enseignes. C'est, chaque soir, une fête violente et gaillarde comme un carrousel forain. Or cette liesse, je l'ai dédaignée pour entrer sous un porche plein d'ombre, où l'on voyait une à une s'engager des personnes à la contenance grave et méditative. »

C'est le porche du concert Touche, où des instrumentalistes à la vieille mode jouent les compositeurs des siècles précédents : « Ils jouent. Les sonorités frappent les murs comme les parois d'un tombeau. Les auditeurs écoutent pieusement. En passant au contrôle, n'ont-ils pas acheté du rêve ? N'ont-ils pas acquitté le péage de l'oubli ? » La musique suscite en cascade des images intérieures : « Wagner et Berlioz lâchent à pleines brides leurs coursiers. Schumann passe avec une langueur apprêtée sur sa barque de deuil. Franck apparaît dans un clair-obscur flamand, les mains sur le clavier, les yeux fouillant le clair-obscur violet ; et c'est Mozart, souriant à son destin mélancolique ; et c'est le vieux Moussorgsky, enluminé et dévotieux, errant sous la neige devant les portes de Kiew ; et c'est Schubert, dans le petit cabaret viennois, fumant sa pipe, tenant un bouquet de fleurs maladives ; et c'est Duparc, égaré devant un miroir où son passé merveilleux l'entoure comme un fantôme ; et c'est Debussy, le front dans sa main fine, et murmurant l'immortel poème de Mallarmé»

Mais sitôt dans la rue, le beau drame intérieur s'évanouit devant un autre spectacle : Un film qu'on tourne, un peu plus tard, place Pigalle. Se déroule là comme un surplus inutile et accablant de bruits, de lueurs, une surenchère de mouvements, détachés de tout sentiment profondément ressenti, tel celui que la musique, par exemple, vient de procurer : La lumière électrique, assimilée à la foudre meurtrière, crée une sorte de cercle magique et brûlant où s'agitent des acteurs, assimilés à des ombres illusoires et morbides et d'où les vivants, simples spectateurs endeuillés, réduits en cendres, sont exclus :

« La foule en cercle noir, entourait un espace d'où, vers le ciel et les toits, montait une lueur de foudre. C'était, tout ensemble, aveuglant et lugubre. Tout ce qui ne vivait pas dans la blanche fournaise semblait pétri de suie. Les badauds avaient quelque chose de spectral. D'un porte voix jaillissaient sans relâche les ordres d'un metteur en scène. Alors surgissaient au milieu de l'espace enchanté, des simulacres de noctambules, tous en grand arroi de noces, avec des visages si fardés qu'ils semblent momifiés. Et l'on croyait suivre, en pleine rue, sous les quolibets de Montmartre, un blafard épisode de Pirandello. Quand j'eus assez longtemps joué mon rôle dans ce décor de folie, je partis le long des trottoirs. Au-dessus de ma tête, je voyais le ciel où passaient quelques nuages d'un impassible bleu »

17:37 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : henri béraud, littérature, plan sentimental de paris, musique, concert touche |