mardi, 03 juin 2014

Vichy était petit

à Philippe Nauher, avec une amicale complicité

Vichy s’est imperceptiblement envasé dans les entrailles des époques ordinaires. Là, elle ne palpite encore qu’à peine, avec ses demi-pressions à 4Є 30 rue Lucas, fantomatique épave, échouée à moitié vive en ce siècle que la consommation livre à l’amnésie. Quelques solitaires s’y égarent. Sous la promenade couverte du parc des Sources, leurs pas seuls animent la galerie jadis festive et jadis impériale, qui peut le croire encore ? Car à longer ces colonnes de fer moroses par ces temps uniformisés, on perçoit confusément que le destin de Vichy ne peut que rejoindre l’essence même de l’ordinaire, jusqu’à s’y morfondre, s’y confondre, pour toujours, dirait-on. Ici-même, oui, bien plus qu’en n’importe quelle autre ville de France.

Les vitrines de Vichy jettent au visage des passants attentionnés qui les longent tout ce que la province des années soixante-dix et quatre-vingts exhibait de plus parisien, alors elle s’exprimait encore en Excoffon pour crier son tout dernier chic tout en en swinguant. Ses passages couverts, illustres du temps de Napoléon III, ne sont plus que le prétexte d’une flânerie lunaire, qu’enrichit infiniment leur désolation. La plupart des commerces sont déserts. Les uns ont fermé - rideaux de fer, moellons – et, sur les avenues, recyclés en restaurants du monde (indiens, marocains, italiens), d’autres accueillent les touristes venus participer à des tournois de scrabble ou des congrès de voyance & divination. Des banques. Beaucoup d’agences immobilières.

Le promeneur attentif, au vu de leur grand nombre, pourrait s’imaginer que la ville est désormais à vendre. Villas, appartements, longères, demeures, tout passe, tout fait son temps, même ce charme aussi désuet que confortable d’une vie bourgeoise à l’érudition provinciale, à l’ennui assumé, que les notables de l’élite mondialisée, en le délaissant, ont livré à la braderie technologique des sans humeurs. A VENDRE donc à qui veut, à qui peut, et pour pas cher le m2, renchérirait le bateleur sûr de son coup, au vu des tarifs qui se pratiquent partout ailleurs, même dans les pires banlieues des violentes métropoles multiculturelles, connectées et polluées. Pour pas cher, respire donc cet air et cette allure, ce parfum d’antan – te dis-tu, en marchant dans l’autrefois des fenêtres closes– l’œil levé en direction de leurs garde-corps, si élégamment ouvragés. Forger le fer au plus raffiné du détail, le détail au plus proche du besoin. Ah, ces fières demeures en pierres, l’esthétique encore fidèles aux règles d’or de Soufflot, malgré les fioritures qui leur pèsent.

Songes-tu un instant à l’intrusion soudaine des temps extraordinaires qui marquèrent pour quelques années cet espace autour de nous, d’un fer autrement rouge et brûlant ? Oui je songe : Quel tour prit donc ce Vichy des années de fièvre et de douleur, lesquelles étendirent leur trace de sang et de suie jusqu’aux confins les plus hivernaux de l’Europe ? Ceux qui peuplèrent ces palaces art Nouveau transformés en garnisons et ministères, ceux dont les semelles battirent les parquets et les pavés, qu’ils fussent soldats ou fonctionnaires, du Reich allemand ou de l’Etat français : qu’en demeure-t-il ? Ceux qui s’assirent en grappes exaltées pour s’emplir l’esprit des colonnes de leurs journaux, aux terrasses de ces brasseries, du militaire au journaliste, du parlementaire au soldat, de l’ambassadeur au badaud, de l’anonyme quidam vichyssois soudainement égaré sur son sol natal parmi une foule d’inconnus, enfin, jusqu’au collabo cynique et fraichement débarqué de Paris ? Oui, je songe.

« Vichy était petit », écrivit Emmanuel Bove en 1945 (1) La ville l’est encore, à l'heure du monde ouvert. On y tourne donc en rond, toujours aussi hypnotiquement. Elle n’abrite plus les mêmes luttes, les mêmes terreurs ni les mêmes plaisirs, les mêmes espoirs ni les mêmes enjeux, rien n’y semble pour autant résolu. La crise économique s’y dévoile, comme naguère la collaboration. L’une se vautre, partout tristement perceptible ; le spectre de l’autre y plane, confusément déchiffrable dans le calme douteux qui flotte dans les rues, le murmure des disparus qui les imprègnent.

(1) (1) Emmanuel Bove, Le Piège, Flammarion

Vichy, parc des Sources

23:06 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vichy, parc des sources, nauher, littérature, immobilier, collaboration, france, histoire, excoffon, napoléoniii, communication |

dimanche, 22 novembre 2009

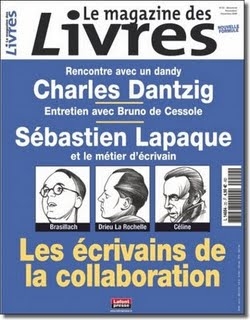

Les talents fourvoyés de la collaboration

Décidément, il y a de multiples raisons de mettre son nez dans ce numéro 20 du Magazine des livres. Et si l’on se promène de blog en blog, on en retrouve un certain nombre :

- Un article nourri de Feuilly sur la traduction par Marie Darrieussecq des recueils Tristes et Pontiques d’Ovide.

- Une analyse très circonstanciée du roman de Stéphane Beau Le Coffret, signée par Marc Villemain.

- Un papier d’Eric Poindron sur les auteurs oubliés

- Un entretien de Bartleby avec Brian Evenson

- Un papier de Jean Jacques Nuel sur la revue Les moments littéraires.

Bref, que du beau monde.

Et puis fait rare ô combien ! page 14, quelques lignes sur Henri Béraud dans le dossier de Frédéric Saenen sur « Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » qui bien sûr, ne pouvaient me laisser tout à fait indifférent.

Car ce qu'on y lit est à la fois juste et très insuffisant.

Juste, car on y reconnait de façon claire le fait que le procès de Béraud ne fut qu’un règlement de comptes ; que Béraud était en effet « plus anglophobe qu’antisémite » que l’instruction faite à la hâte « fut mal montée de bout en bout » que « les auditions confinent au surréalisme » et que le tout ne fut qu’une « pantalonnade inique et grotesque »

Juste enfin car si on entend par «pamphlétaire pur jus» pamphlétaire de génie, l'appelation est on ne peut plus adequate.

Insuffisant, pourtant, car le tort qui a été fait et à l’homme et à l’œuvre par ce procès bâclé n’est pas assez dénoncé.

Voici un témoignage de Pierre Galtier Boissière à ce sujet :

« Visite à Henri Béraud, à l’île de Ré.

Gracié, après avoir trainé le boulet des condamnés à mort pendant quinze jours Béraud, condamné au bagne à vie, connut les horreurs, à Poissy, où les gardes-chiourmes le trainèrent, nu, dans la neige, et où le molestaient les « droit commun », escrocs, casseurs et maquereaux, tous d’un tricolorisme éclatant. Le 7 janvier son transfert au pénitencier Ars-en-Ré, dans cette ile qu’il avait habitée et aimée pendant vingt ans, apporta au condamné, grâce à un directeur humain, une sérieuse amélioration de régime. Mais pendant six ans la maladie s’acharna sur le malheureux que terrassèrent trois attaques successives. A la troisième le gouvernement, persuadé qu’il allait trépasser, accorda une grâce médicale et le fit transporter aux « Trois Bicoques » où sa femme Germaine habitait depuis plusieurs années, ravitaillant et soutenant son forçat avec un dévouement extraordinaire. Béraud devait survivre huit ans.

Jusqu’en 47, je lançai dans l’Intransigeant une campagne sur « L’hypocrisie de l’épuration » pour demander la libération, entre autres, d’Henri Béraud. En mars 53, Béraud m’écrivit qu’il voulait revoir, avant de mourir, son vieux copain de 1918 ; un obligeant ami s’offrit à me conduire.

Je n’avais pas vu Henri depuis vingt ans. Je fus épouvanté. Des bouquins à portée de son lit voulaient faire croire qu’il lisait encore ; mais le malheureux ne pouvait plus écrire de sa bonne main que guidée par celle de sa femme. Ses cordes vocales ayant été touchées il parlait d’une lamentable petite voix enfantine ; il n’était pas exactement gâteux, mais le champ de sa conscience était considérablement rétréci et sa mémoire ne remontait pas au-delà de son emprisonnement. « Demande à Germaine », murmurait-il, très las.

Voilà ce qui six de bagne ont fait de l’étourdissant causeur, du prestigieux écrivain, de l’intrépide reporter, du si attachant flâneur salarié : un mort-vivant. » (1)

Si on ne peut réparer le tort fait à l'homme, du moins peut-on exiger et faire en sorte que l’œuvre sorte de cet enfer sinistre dans lequel la maintient depuis des années le silence des éditeurs et des universitaires. Comment ? En la lisant. En parlant d’elle. A ce propos, il faut reconnaitre que cette appellation de «pamphlétaire pur jus » est bien insuffisante et ne fait qu’entretenir une image fausse et convenue. Béraud fut pamphlétaire comme il fut journaliste, pour vivre, dirions-nous aujourd’hui. Son œuvre romanesque et autobiographique existe, en marge de ses pamphlets. Le pamphlétaire pur jus s’y révèle un lyrique pur jus tout autant qu’un romancier pur jus ; bref, le réduire à n’être que pamphlétaire, c’est réduire Hugo à Napoléon le Petit ou Chateaubriand au De Bonaparte et des Bourbons.

Ceux qui ont eu la chance de mettre un peu le nez dans ladite œuvre savent de quoi je parle :

« Combien de fois, posant ma plume, m’est-il arrivé de penser longuement à ces jours lointains où j’aurais voulu vivre ? Seul avec moi-même, je m’amuse à les recréer tels que je les imagine, et c’est avec tant de foi, un plaisir si passionné que, bien souvent, j’y crois vivre, en effet. C’est une féerie que je m’offre, en spectateur nocturne et solitaire. La grande chambre, où j’écris, voit bientôt ses ombres remplies d’hôtes inconnus et fantasques, des perspectives cavalières, d’édifices en décor, de véhicules surannés. Reconstruire ainsi le passé, avec une imagination qui n’est sans doute qu’une mémoire, se laisser enchanter, voyager dans le temps, accueillir ces images qui naissent et s’effacent, se pencher, l’oreille tendue vers un son lointain, vivre autrefois, c’est mon opium. »

Ces lignes se trouvent dans la dédicace de Béraud à Pierre Brisson, au début de Quatorze Juillet (1929).

Il faut à ce point citer cette phrase de de Gaulle (avril 1946) à propos de ces «Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » dont nous entretient le magazine des livres de ce mois, phrase qui se passe de commentaires : « L’intellectuel Maurras n’était pas n’importe qui, ni Brasillach, ni Béraud. Encore Béraud n’eut-il pas de rapports avec les Allemands. Mais il était contre moi. »

Et pour clore ce douloureux chapitre, comme le rapporte Jean Butin dans l’autobiographie de cet écrivain à redécouvrir par tous d’urgence, un jour, de Gaulle fut interpellé à l’Assemblée Consultative par un socialiste qui lui reprocha d’avoir gracié Béraud ( !). De Gaulle le cloua à son banc d’un ton sans réplique : « C’est une histoire entre ma conscience et moi. J’en suis seul juge »

(1) Jean Galtier-Boissière Mémoires d’un Parisien, La table ronde, tome III (1963)

(2) Jean Butin, Henri Béraud, sa longue marche de la gerbe d’or au pain noir, Horwath, 1979

00:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : magazine littéraire, collaboration, littérature, henri béraud |