lundi, 22 février 2010

Hommage (retrouvé) de Péguy par Thibaudet

« Au commencement était Péguy. Au commencement de quoi ? Au commencement d’un mythe. Car depuis la fin de la guerre, le mot génération semble s’être chargé d’un sens futile et nouveau qu’il n’avait pas par le passé. Permettez-moi de parler en homme que l’histoire commence à marquer de son sceau : dans ma jeunesse, on parlait plutôt des « classes ». Les hommes nés comme moi en 1874 - ou comme Péguy, en 1873 - ces hommes, dis-je, eurent vingt ans en 1894 (et l’on disait la classe 94), l’année-même où fut dégradé sur le front des troupes le capitaine Alfred Dreyfus. Entre 1894 et 1904, année des accords Delcassé, ces hommes avaient eu entre vingt et trente ans, et ceux de 93 un an de plus, et l’Affaire n’avait cessé de s’étendre, à tel point qu’on pourrait presque y voir, pour la première fois depuis 1830 et la bataille romantique, un moment formant communauté d’empreintes, autour de quoi pouvait renaître ce mythe de la génération. Mais là ne s'arrête pas le cours de leur temps : ces hommes nés au lendemain de Sedan, l’histoire leur réservait encore de devoir battre ensemble le rassemblement, un rassemblement cette fois-ci général, puisque l’âge où l’on commence à prendre le pouvoir politique, l’âge de quarante ans, notre génération l’eut en 1914.

« Au commencement était Péguy. Au commencement de quoi ? Au commencement d’un mythe. Car depuis la fin de la guerre, le mot génération semble s’être chargé d’un sens futile et nouveau qu’il n’avait pas par le passé. Permettez-moi de parler en homme que l’histoire commence à marquer de son sceau : dans ma jeunesse, on parlait plutôt des « classes ». Les hommes nés comme moi en 1874 - ou comme Péguy, en 1873 - ces hommes, dis-je, eurent vingt ans en 1894 (et l’on disait la classe 94), l’année-même où fut dégradé sur le front des troupes le capitaine Alfred Dreyfus. Entre 1894 et 1904, année des accords Delcassé, ces hommes avaient eu entre vingt et trente ans, et ceux de 93 un an de plus, et l’Affaire n’avait cessé de s’étendre, à tel point qu’on pourrait presque y voir, pour la première fois depuis 1830 et la bataille romantique, un moment formant communauté d’empreintes, autour de quoi pouvait renaître ce mythe de la génération. Mais là ne s'arrête pas le cours de leur temps : ces hommes nés au lendemain de Sedan, l’histoire leur réservait encore de devoir battre ensemble le rassemblement, un rassemblement cette fois-ci général, puisque l’âge où l’on commence à prendre le pouvoir politique, l’âge de quarante ans, notre génération l’eut en 1914.

Péguy je le revois fort bien dans cette échoppe de la rue de la Sorbonne d’où sortirent les Cahiers. Il me parle, un jour de 1901, de son Jean Coste pour la toute première fois. Et je n’ignore pas aujourd’hui quelle dette je contractais à son égard lorsque je lui inventais un cousin, mon Pierre Coste à moi. Je revois encore Péguy la veille de Noël 1912 me dire que le petit B, celui qui écrivait en vrai paysan, bien mieux encore qu'un Jean Coste, était « mort comme un sot ». Et Fournier qui reçut lui aussi une balle en plein front était à nos côtés, et je crois qu’aussi Isabelle Rivière, et nous pleurions, tous, à quoi bon le cacher ? J’ai mis des guillemets autour de « mort comme un sot », parce que je fus étonné mais pas surpris de retrouver le souvenir de René Bichet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, à la fin de sa Présentation de la Beauce où l’on aurait dit que Péguy parlait déjà du trou qu’un pistolet à Villeroy lui ferait en plein crâne, quand il ne parlait que de celui qu'une seringue de morphine avait fait dans le bras de notre ami :

« Ô Vierge, il n’était pas le pire du troupeau.

Il n’avait qu’un défaut dans sa jeune cuirasse.

Mais la mort qui nous piste et nous suit à la trace

A passé par ce trou qu’il s’est fait dans la peau. »

Juste avant de mourir, Péguy, qui fut l’étoile littéraire de sa génération, avait fondé pour ennuyer Daniel Halévy, par jeu ou par provocation – allez savoir ?-, ce fameux parti des hommes de quarante ans, auquel mon Pierre Coste ne pouvait qu’adhérer, et vous vous doutez tout ce qui s'en suivit. Je ne sais si notre génération laissera dans la mémoire des hommes une trace aussi durable, aussi sérieuse et pour tout dire aussi mythique que celle de la génération romantique. Ce que je sais, c’est que Charles Péguy, le boursier normalien dont la mère rempaillait des chaises, qui tint tête à Jaurès comme à Barrès et traça la ligne comme d’autres le sillon, fut à son commencement son prince beauceron. »

Albert Thibaudet - (Cet article, initialement prévu en 1923 pour La Nouvelle Revue Littéraire, n'a jamais été publié. La maison vient d'en retrouver le manuscrit à l'intérieur d'un exemplaire de La république des Professeurs dédicacé par Albert Thibaudet à Daniel Halévy, et qu'en musardant, nous avions acquis il y a quelques mois sur les quais de Seine. Tout laisse à croire qu'il est bien de la main du fameux critique.)

14:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : charles péguy, rené bichet, albert thibaudet, littérature |

dimanche, 21 février 2010

Béraud de Lyon

Je ne suis pas très association, à vrai dire. Ni non plus « associations d’amis d’écrivains ». Pourtant, dans le cas d’Henri Béraud, les lecteurs de Solko le savent, c’est un peu différent.

Il se trouve que l’association rétaise des amis d’Henri Béraud a accepté de publier un certain nombre des articles que j'avais écrits sur cette œuvre littéraire, pour laquelle j’ai une admiration et une affection certaines. Leur cahier (le XXIème) vient de sortir. Il a tout simplement pour titre BERAUD DE LYON. Il rassemble sur papier plusieurs études sur la période lyonnaise de Béraud (Marrons de Lyon, L’Ours, Voyage autour du cheval de Bronze) ainsi que sur La Gerbe d’Or, Le Plan Sentimental et Lazare, d’abord publiées sur ce blog.

L’Association propose également à la vente, outre ce numéro XXI que j’ai eu le plaisir de signer, les cahiers XII à XX. Chacun des numéros est disponible auprès de l’association

8 euros pièce :

Association rétaise des Amis d’Henri Béraud

B.P. 3 17111 LOIX-EN-RE

Je signale également que le numéro 2 de la revue Livr’arbitres, une revue littéraire non-conformiste consacre son dossier central à Henri Béraud avec des articles de Francis Bergeron, Anne Brassié…

00:05 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : henri béraud, critique, littérature |

mercredi, 17 février 2010

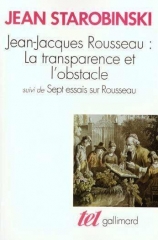

Le problème Jean-Jacques Rousseau

On aime ou l’on n’aime pas Rousseau, c’est une affaire entendue. Depuis quelques années, depuis que les grandes voix qui parlèrent de lui se sont tues, il semble que ses ennemis jubilent derrière l’épaisse grimace de leur sourire voltairien : de fait, après Le Contrat social et la Nouvelle Héloïse, Les Confessions paraissent à leur tour de moins en moins lues, étudiées avec enthousiasme en tout cas. Et tous les débats que Jean-Jacques suscita dans les années soixante-dix, et qui bien souvent aboutirent à des lectures à total contre-sens, paraissent à l’heure de la pensée globale d’une telle obsolescence à bon nombre d’esprits des plus spécieux en vérité, que c’en est pitié.

« Ce qui se découvre à nos yeux n’est pas une doctrine achevée ou bien arrêtée, il s’agit au contraire d’un mouvement de la pensée qui constamment se relance », disait Ernst Cassirer en 1932 (1). Et de fait, en affirmant que la pensée de Rousseau ne s’inscrivait jamais dans un système organique clôt, mais saisissait les grands principes de la civilisation dans leur mouvement même, Cassirer parvint fort intelligemment à restituer la vitalité de Jean-Jacques à ceux de sa génération. Starobinski (2) saisit la balle au bond, puis, avec ce souci d’analyse qui jamais ne se départit d’élégance,  expliqua en quoi, pour l’auteur des Confessions, la transparence était un mythe d'autant plus nécessaire que l'obstacle était de taille, et que pour celui de l'Emile, l'innocence en était un tout autant, le seul qu'un bon pédagogue pouvait vraiment opposer à l'idée démente qu'on se faisait alors de l'enfance. Ce point là est capital pour qui doit réfuter les penseurs postmodernes de l’innocence naturelle de l’enfant qu’un pédagogisme aussi théorique que benêt a fait croître comme chiendent dans les milieux les plus influents des sciences de l’éducation au nom d'un rousseauisme non seulement mal compris, mais surtout profondément malhonnête.

expliqua en quoi, pour l’auteur des Confessions, la transparence était un mythe d'autant plus nécessaire que l'obstacle était de taille, et que pour celui de l'Emile, l'innocence en était un tout autant, le seul qu'un bon pédagogue pouvait vraiment opposer à l'idée démente qu'on se faisait alors de l'enfance. Ce point là est capital pour qui doit réfuter les penseurs postmodernes de l’innocence naturelle de l’enfant qu’un pédagogisme aussi théorique que benêt a fait croître comme chiendent dans les milieux les plus influents des sciences de l’éducation au nom d'un rousseauisme non seulement mal compris, mais surtout profondément malhonnête.

L’innocence, un mythe, donc. Comme la transparence. Soit. Mais pas l’univers moral qui les revendique à chaque épreuve de son existence. C’est ce qui énerva tant la secte des Encyclopédistes et leur souci aussi constant que pragmatique d’œuvrer pour leur foutue Civilisation. Rousseau n’œuvrait, lui, que pour l’espace qu’on serait encore capable de réserver à l’homme dans cette civilisation en pré-révolution. Et cet homme, comme il le dit si bien, ce sera moi : entendez par là, moi-même en compagnie de chacun de mes lecteurs. Nous touchons là au cœur de ce qui rendra Rousseau aimable pour toujours, quels que soient par ailleurs les reproches qu’on peut adresser à sa pensée, dès qu’on la fige en un coin de notre mauvaise foi : c’est lui qui, dans La Nouvelle Héloïse, donna corps comme jamais, donna chair et pour tout dire incarnation à la société des Belles Ames. Un mythe encore, s’exclameront les voltairiens, qui ne croient qu’aux bienfaits du Parlement, à la beauté de la machine à vapeur et à la ferveur des lois du marché. Lorsque Saint-Preux dépeint à milord Edouard (3) les vertus de la société de Clarens, c’est un coup de poing dans le ventre que Jean-Jacques leur retourne, tant la paix sociale et l’économie domestique proposées y paraissent à mille lieux d’un projet politique défini. Si demeure chez Jean-Jacques une conscience aigue, jamais prise en défaut, et toujours soucieuse d'elle-même, c’est celle que l’homme civilisé n’est jamais acquis, utopie dans laquelle vivent ceux qui vont partout déclarant que, par le prodige de la Raison, ce vieux sauvage le serait pour jamais devenu. Voilà pourquoi on ne peut si facilement décider de le séparer de sa nature. Ni si facilement croire réglé Das Problem Jean Jacques Rousseau. Une belle âme n’est point un don du ciel, c’est le lent produit d’’une longue dialectique qui engagea l’espèce entière avant d’engager chacun d’entre nous, à un moment particulier du développement toujours imprévisible de cette espèce, et toujours imprévisible, de chacun de ses membres.

Il semble que ce soit cet aspect-là de Rousseau qui le rende aussi dérangeant auprès des responsables politiques actuels de tous bords, si ingénument convaincus d’agir en bons humanistes en retirant du champ commun tout ce qui, de près ou de loin, peut susciter en nous le sentiment d’une appartenance à l’humanité : pas seulement ce vaste marché contemporain de vivants interchangeables qu’ils font des peuples peu à peu, mais cet ensemble immuable et vaste qui comprend les vivants et les morts, et dont Jean-Jacques & nous, au plus haut titre bien sûr, faisons partie.

(1) Ernst Cassirer , « Le problème Jean-Jacques Rousseau », 1932

(2) Jean Starobinski , « La transparence et l’obstacle », 1976

(3) La Nouvelle Héloise, IV, lettre 10 et V, lettres 1 à 7

09:34 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jean-jacques rousseau, littérature, ernst cassirer, jean starobinsky |

samedi, 23 janvier 2010

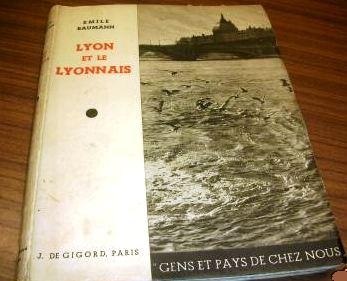

Emile Baumann, rêveur et érudit

Né à Lyon le 24 novembre 1868 dans une famille de la bourgeoisie catholique, Emile Gabriel BAUMANN passa son adolescence dans cette ville, alors marquée par la défaite de 1870, et dans l’idée que la France n’avait plus une conscience très définie de ce qu’elle était. Après avoir suivi l’enseignement des jésuites de la rue Sainte-Hélène, il suivit en auditeur libre les cours de la Faculté de Lettres, qui se donnaient alors au Palais Saint Pierre. « Cette bâtisse pompeuse et enfumée, contenait des amphithéâtres vétustes avec de hautes fenêtres assez mornes » (1) Il y reçoit des cours de littérature grecque, latine, française et auprès de M. Régnaut, « un homme hirsute à cheveux blancs, sorte de paysan du Danube qui passait pour un phénomène de science », y découvre avec surprise et avidité le sanskrit.

Après son mariage avec sa cousine Marie Louise Chassaignon (1849-1930), de vingt ans son ainée, Baumann est reçu à l’agrégation de Lettres. Il n'en tire aucun plaisir, aucune gloire. « Je me laissai nommer où le bon plaisir de M. le Ministre, entendons d’un sous-chef de bureau ou d’un plus obscur gratte-papier ,fixa mon sort : venant de Lyon, je fus désigné pour un poste à Roanne, ville insipide, dont j’aimai cependant les entours montagneux ».

Après s’être disputé assez vertement avec son proviseur au sujet d'un discours de remise des prix, il est envoyé l'année suivante à Alger, où il se lie d’amitié avec le jeune professeur de rhétorique et écrivain Louis Bertrand (1866-1941). « Où nous restions sûrs de nous accorder, c’était dans l’horreur du milieu que notre carrière nous forçait de côtoyer chaque jour, sinon de fréquenter. Parmi nos collègues, il y avait plusieurs grotesques, deux ou trois hommes intelligents et surtout de plats fonctionnaires »

Après une représentation de Samson et Dalila à Alger, Baumann entre en relation avec Camille Saint-Saëns (1835-1921), dont son père, violoncelle solo à l’Opéra de Lyon, lui avait fait découvrir le talent dès sa treizième année : « En apprenant que Saint-Saëns venait passer l’hiver à Alger, je fus enivré de cette perspective ». Baumann rend plusieurs visites au compositeur, dans la villa que ce dernier a louée à la Pointe-Pescade. En 1905, il publiera un essai sur le musicien.

On le retrouve à Nice en 1894 où il fait la connaissance du poète Joachim Gasquet qui y effectue son service militaire et de l’historien René Schneider, puis à Macon. Baumann est un solitaire, un mélancolique, et ses relations avec ses collègues ne s’arrangent guère : « Ces gens à notions parlaient un langage qui n’était pas le mien ; et mes enthousiasmes les irritaient comme une pose insupportable. Un point plus grave nous divisait : je m’affirmais catholique, la plupart étaient foncièrement irréligieux. En ces années 1899 et 1890, les Loges déchaînaient une explosion de fureur anticléricale. » Eclate l’affaire Dreyfus. Baumann séduit par Barrès adhère à la campagne de la Patrie Française. Il prend une année de disponibilité et rejoint Lyon où il loue « un appartement sur le quai de la Charité, au bord du Rhône, près du pont du Midi. » C’est alors qu’il commence son roman L’Immolé, qui paraîtra en 1907.

L’année suivante, il est réintégré à La Roche sur Yon (Vendée) où il enseigne jusqu’à la mort de son fils Henri, en 1907. « Péguy, écrira-t-il, rêvait d’être professeur de philosophie dans un petit lycée de province. Ce bonheur j’eus le courage de m’y tenir sept ans. » Il publie deux romans, l’Immolé (1907) et la Fosse aux lions (1911) le roman, écrira-t-il, « d’une maturité réfléchie ». 1914 survint, la mort de Péguy le bombardement de la cathédrale de Reims et la rencontre de Léon Bloy dont il avait découvert la Femme Pauvre en 1897 et avec lequel il entretenait depuis 1909 une relation épistolaire. A propos de L’Immolé Bloy avait noté dans son journal le 9 janvier 1910 : « Lu L’Immolé de Baumann, l’un des rares livres chrétiens de ce temps. On pourrait demander plus de style et même plus d’Absolu dans la pensée. Mais quelle hauteur, par comparaison. » Les deux hommes se rencontrent au Mans, le 28 septembre 1914 : « Je ne connaissais Baumann que par ses livres et par ses lettres. L’hospitalité qu’il nous donne est une occasion de causeries qui me font mieux apprécier cet excellent artiste à l’égard duquel je me reproche quelquefois d’avoir manqué de justice » consigne Bloy en date du 29. Et le 1er octobre : « Il faut partir. Je dis adieu à mon ami qui va tristement reprendre ses cours ».

Quant à Baumann, voici ce qu’il écrit : « Je les verrai toujours (lui, sa femme et sa fille) encombrés de paquets comme des bohèmes. Bloy, la cigarette aux lèvres, portait un feutre de rapin un ample pardessus déboutonné. Sa figure de vieux grognard à la moustache hirsute, avec des cheveux blancs mal tondus autour des oreilles respirait plus de bonhomie que de méfiance agressive. Les globes en saillie des ses yeux exprimaient de l’ahurissement, mais ne lançaient point de foudre (…). Un des premiers mots de Bloy fut : J’ai soif ».

En 1922, Emile Baumann partage avec Giraudoux le prix Balzac pour Job le prédestiné et connait un franc succès. De plus en plus engagé dans un catholicisme militant, il se fâche avec les milieux anticléricaux et maçonniques qui peuplent sa hiérarchie et obtient une retraite anticipée en 1924. Il part alors visiter la Palestine et écrit un livre sur saint Paul qui parait l’année suivante et lui vaut une large audience.

L’appréciation de son proviseur en 1921, quelques trois ans avant sa retraite, sonne comme un épitaphe à la fois lucide et caustique, et finalement très flatteur, de cet écrivain austère et attachant : « Si M. Baumann est par vocation, un écrivain de talent, il paraît être professeur par accident. »

Après la mort de sa femme en 1930 Emile Baumann a épousé Elisabeth de Groux (1894-1949), la fille du peintre belge Henry de Groux (1866-1949) et la filleule de Léon Bloy.

En 1934, il publie un ouvrage sur sa ville natale (Lyon et le Lyonnais), illustré par des clichés de Blanc et Demilly. « Lyon, écrit-il, parait une des villes les plus énigmatiques du monde. Un lyonnais, mieux qu’un autre, a chance de savoir déchiffrer le visage du Sphinx puisqu’il a été nourri à son ombre, qu’il a respiré son haleine et qu’il a senti le poids de son mystère incorporé pour jamais à ses conditions et humeurs. »

Je me contenterai de recopier quelques lignes du chapitre IV, entièrement consacré à l’hôpital de la Charité, que le maire Herriot vient de destiner à la pioche des démolisseurs :

« Un des plus vénérables hospices lyonnais est la Charité, celui qu’on va détruire pour édifier sur ses ruines un hôtel des postes. Les vandales prétextent que ces vieux bâtiments ne répondent plus aux formules modernes de l’hygiène. Tout au moins devrait-on en sauver les parties les plus belles, le dôme du clocher nécéssaire à la perspective de Bellecour, la chapelle, la cour d’entrée, les galeries et les cloîtres. La salle des archives, les merveilleuses boiseries de ses armoires seront transportées à l’Hôtel-Dieu, jusqu’au jour où l’Hôtel-Dieu lui-même sera exterminé. La Charité, l’Hôtel-Dieu, ces noms périmés sonnent mal aux oreilles des philanthropes laïcisateurs et des apôtres de la solidarité. » (2)

Il est mort en 1941, laissant ses Mémoires (sous-titrés Infortunes et fortune d'une génération), lesquels sont publiés en 1943. Son recueil de promenades dans les quartiers et rues du Lyon historique, recueil rêveur et érudit, demeure l’un des chefs d’œuvre du genre.

(1) Toutes les citations du billet sont tirées des Mémoires de Baumann, hormis la dernière.

(2) Emile Baumann, Lyon et le Lyonnais, 1934

11:11 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, émile baumann, léon bloy, saint-saëns, de groux |

jeudi, 21 janvier 2010

Lyon, mon pays (Henri Béraud)

(re)Voici un document rare. Exceptionnel : la voix d'Henri Béraud lisant son texte « Lyon, mon pays ». L'enregistrement, chez Columbia, date de 1928 et, grâce au succès de La Gerbe d'Or et du Flaneur Salarié, l'écrivain vit alors ses meilleures années. Il lance d'entrée un "Ici Lyon" tonitruant. Voici tout d'abord une photo du 78 tours où l'on peut lire « Lyon, mon pays, Propos de Henri Béraud sur Lyon et les chants ».

Le disque tourne : « Lyon sur le Rhône, Lyon les brumes, Lyon les canuts, Lyon la mystique, Lyon la gourmande, Lyon la pluvieuse, Lyon la cendrée. Parfaitement : c'est mon pays ! » Le phrasé est impeccable, la voix est encore jeune, le texte prononcé sans emphase, l'accent, malgré les r grasseyés, maîtrisé, le ton vif et soutenu : « Il faut s'attarder un peu pour comprendre la poésie de nos beaux soirs lyonnais, à l'heure où les cantiques de Fourvière s'enlacent à la chanson des métiers, tandis qu'un beau rayon suspend au-dessus des rues bleues les caresses de sa lumière mouillée » Pour en savoir plus sur Henri Béraud, cliquez ICI ;

pour écouter l'enregistrement, cliquez sur la flèchen au centre de la photo ci-dessous.

20:28 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (39) | Tags : béraud, littérature, lyon, enregistrement, mémoire |

samedi, 16 janvier 2010

Chroniques de la Colline

Alexandre Vialatte est comme le Mont-Blanc. Tous ses contours ne se distinguent bien que de loin, avec le recul grâcieux de la distance. C'est comme ça qu'un jour, j'ai commencé à lire et apprécier ses Chroniques de la Montagne. Lui qui est mort depuis presque quarante ans, regardait sa gaullienne puis pompidolienne époque avec le recul distancié de la tendresse et de l’ironie. Ainsi pouvons-nous regarder les grotesques de la nôtre. Sans la même tendresse, sans doute, nous qui avons perdu beaucoup de nos illusions. Mais avec la même ironie…

En hommage à Alexandre Vialatte & à ses Chroniques de la Montagne,

un croix-roussien reconnaissant…

· Chronique des gens ordinaires qui vont regarder le foot au comptoir...

· Chronique de la Bourse, de George Dandin et de la Cloche de la Charité

· Chronique de la grammaire, de la vieille dame indigne et du général de Gaulle

· Chronique de l'euro symbolique, de Roselyne Bachelot et de l'Amérique

· Chronique du vin chaud en hiver, de la marionnette et des petits glouglous

· Chronique de Loulou, du nouveau président des Etats-Unis et de la vie derrière les barreaux

· Chronique du premier février

· Chronique des étés caniculaires et des hivers rigoureux

· Chronique de la fonte des cloches, des anciens incunables et de l'abbé Vachet

· Chronique de la fin du mois de juin et de la common decency

· Chronique du gras, de l'idiotie, de l'oursin et du prolétaire

· Chronique de Séfiradis, de l’argent qui tombe du ciel et de la cantatrice chauve

- Chronique-du-grand-style-et-des-transpositions-cinematographiques de vies héroïques

10:36 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : alexandre vialatte, littérature |

vendredi, 08 janvier 2010

Tant de beau monde pour un poivrot !

Lorsque meurt sa mère en 1886, Verlaine perd le dernier soutien moral et matériel à même de le protéger de la misère absolue qui le guette. Errant de garnis en chambres d’hôpital (Broussais, Cochin, Tenon, Saint-Louis, Bichat) durant les neuf dernières années de sa vie, cet homme malade malgré la force de l’âge (entre 42 et 52) va passer les neuf dernières années de sa vie à Paris, dans « ce cirque d’erreur », (1) à forger à son insu son ultime légende dans le plus parfait dénuement. «Je me console avec les choses / Qui sont à ma portée et ne coûtent pas trop / Par exemple la rue où j’habite… » (2)

Tous les recueils publiés entre 1888 et 1890 (Amour, Parallèlement, Dédicaces, Bonheur) reprennent soit des textes plus anciens, soit des textes encore littéralement hantés par la vie passée. Il faut attendre 1891 et la parution de Chansons pour elle chez Vanier, puis celles de Odes en son honneur et Elégies, pour se faire une idée de ce dernier Verlaine que se partagent deux femmes : Eugènie Krantz et Philomène Boudin, dite Esther. Amour charnel, alcoolisme, insomnie, toilettes intimes, soucis d’argent, crises mystiques, disputes : « Je vais gueux comme un rat d’église / Et toi tu n’as que tes dix doigts » écrit-il à la première. A la seconde : « Notre union plutôt véhémente et brutale / Recèle une douceur que nulle autre n’étale. »

Albert Thibaudet ne sera pas tendre avec les tout derniers recueils de Verlaine (Epigrammes La Plume, 1894 et Invectives, Vanier, 1896) : « divagations incohérentes ramassées par un éditeur pratique dans les mégots du café François 1er » (Réflexions sur la Littérature, Quarto, p 52). C’est que la question du logement, il est vrai, le hante. « J’aimerais, écrit-il à Maurice Barrès, qui prend en charge les dernières années de sa vie, habiter dans le périmètre du Panthéon entre la rue Soufflot, la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Michel. Provisoirement, je pourrais, s’il le fallait, loger dans mon ancien hôtel où je prenais pension. Votre tout dévoué et reconnaissance PAUL VERLAINE. » (3)

L’hôtel en question se trouve au 4 rue de Vaugirard et se nomme Le Grand Hôtel de Lisbonne. Gervais, le patron, réclame des notes impayées à Barrès. Ce dernier ne lâchera plus son messin de poète.

En août 1894, c’est lui-même qui réunira une quinzaine de souscripteurs pour lui assurer une petite rente de 150 francs, laquelle sera versée au pauvre Lelian le 10 de chaque mois jusqu’à la fin de sa vie. Quinze personnes, dont il note dans un dossier « Verlaine » les noms : Mesdames : comtesse Greffulhe, duchesse de Rohan, comtesse René de Béarn ; Messieurs Henry Bauër, Paul Brulat, François Coppée, Léon Daudet, docteur Jullian, Jules Lemaître, Magnard, Mirbeau, Robert de Montesquiou, Jean Richepin, Sully Prudhomme, Maurice Barrès.

Pour sauver Verlaine dans « la société », ne demeure que son talent : En 1895, dans Réflexions sur la vie, Rémy de Gourmont énonce celle-ci : « M. Fouquier, que l’on croyait calmé, s’est réveillé tout à coup, comme le serpent caché sous les feuilles mortes, - et il a lancé son venin sur le pauvre Lélian. Venin perdu, mais quel joli ton de mépris protecteur dans cette phrase d’un journaliste parlant d’un grand poète : Nos voies furent différentes ».

Verlaine est mort le mercredi 8 janvier 1896 à 19 heures d’une congestion pulmonaire, après une mauvaise chute de son lit au 39 rue Descartes, chez madame Krantz, ouvrière à la Belle Jardinière. Il avait 52 ans. Ses obsèques sont prononcées à Saint-Etienne du Mont. Il est inhumé le lendemain 9 janvier, au cimetière des Batignolles.

« Stupeur du quartier le jour de l’enterrement, note Barrès : Quel changement ! Tant de beau monde et le représentant du ministre, pour ce poivrot qui vivait chez une fille. Madame Krantz m’a dit :

-J’employais si bien votre argent Je lui avais acheté un bel habit complet à la Samaritaine. Il est là, tout plié !

Cela est vrai. Elle fit bon emploi de l’argent (…).

Avant l’église elle dit encore :

-Si Esther vient, je fais un scandale.

On lui dit :

-Non. Vous avez eu Verlaine toute seule. Votre rôle a été admirable. Il faut faire des sacrifices. Vous ne pouvez exiger qu’Esther n’entre pas à l’église. L’église est pour tous.

Elle accepta. Mais de ma place je voyais cette terrible figure de grenouille, face plate, large convulsée par la douleur, qui se tournait, surveillait la porte.

Au cimetière, elle se penche sur la fosse : Verlaine ! tous les amis sont là. Cri superbe. Et voilà pourquoi il l’aimait. Il fallait bien qu’elle eut quelque chose, cette naïveté, ces cris d’enfant. »

Et Jules Renard, lui, en date du 9 Janvier : « L’enterrement de Verlaine. Comme disait cet académicien, les enterrements m’excitent. Cela me redonne une vitalité. Lepelletier avait des larmes plein la bouche. Il s’est écrié que la femme avait perdu Verlaine : c’est au moins de l’ingratitude pour Verlaine. Moréas a dit : Certes !

Barrès a bien la voix qu’il faut quand on parle sur une tombe, avec des sonorités de caveaux et de corbeau. Il a, en effet admirablement parlé des jeunes, bien que Beaubourg prétende qu’il ait un peu tiré à lui la couverture car c’est plutôt Anatole France qui a fait Verlaine. Avant de parler, il avait passé son chapeau à Montesquiou. J’ai eu un moment l’envie d’applaudir avec ma canne sur la tombe, mais si le mort s’était réveillé ?

Mendès a parlé d’escalier aux marches de marbre léger qu’on monte au milieu de lauriers-roses vers des cierges qui rayonnent. C’était très joli, et ça pouvait s’appliquer à tout le monde.

Coppée a été applaudi au début. On s’est refroidi quand il a retenu sa place près de Verlaine dans le Paradis. Permettez, permettez !

Mallarmé. Il faudra relire son discours. Lepelletier a fait une profession de foi matérialiste, bien qu’il n’y eût pas d’électeurs. La grande qualité de Barrès, c’est le tact. Il réussirait à bien dire, même la bouche pleine. »

Jules Renard, Journal, 9 janvier 1896

Le meilleur pour la fin : Dans son article le Solitaire (Le Figaro, 18 janvier 1896), Zola venait de ranger Verlaine parmi « les génies malades » admirés seulement de quelques « disciples obscurs » – occasion pour lui d’opposer « à cette figure d’artiste maudit sa propre vision de l’écrivain, libre et courageux et mettant au service de la vérité le pouvoir qu’il détient du fait de son audience » (4) Léon Bloy dans son journal, le 1er février, offre toute la mesure de son incomparable talent de polémiste en commentant cet article :

« Pauvre Verlaine au tombeau ! Dire pourtant que c’est lui qui nous a valu cette cacade ! Pauvre grand poète évadé enfin de sa guenille de tribulation et de péché, c’est lui que le répugnant auteur des Rougon-Macquart enragé de se sentir conchié par des jeunes, a voulu choisir pour se l’opposer démonstrativement à lui-même, afin qu’éclatassent les supériorités infinies du sale négoce de la vacherie littéraire sur la Poésie des Séraphins. Il a tenu à piaffer à promener toute sa sonnaille de brute autour du cercueil de cet indigent qui avait crié merci dans les plus beaux vers du monde.

-Te voilà donc une bonne fois enterré ! semble-t-il dire. Ce n’est vraiment pas trop tôt. A côté de toi, je ressemblais à un vidangeur et mes vingt volumes tombaient des mains des adolescents lorsqu’ils entendaient tes vers. Mais à cette heure, je triomphe. Je suis de fer, moi. Je suis de granit, je ne me soûle jamais je gagne quatre cent mille francs par mois et je me fous des pauvres. Qu’on le sache bien que tous les peuples en soient informés, je me fous absolument des pauvres et c’est très bien fait qu’ils crèvent dans l’ignorance. La force la justice, la gloire solide, la vraie noblesse, l’indépassable grandeur c’est d’être riche. Alors seulement, on est un maître et on a le droit d’être admiré. Vive mon argent, vivent mes tripes et bran pour la Poésie !

Admirons le flair de cet incomestible pourceau. On a pu braire des lamentations sur la charogne du fils Dumas ou de tels autres bonzes du succès facile sans qu’il intervînt. La fin prochaine du glabre Coppée ne le troublera pas davantage. Ceux-là ne le gênent ni ne le condamnent. Mais Verlaine ! c’est autre chose !

Il s’élance alors comme un proprio furibond sur un locataire malheureux qui déménagerait à la cloche de bois.

-Un instant gueule-t-il, vous oubliez qu’il y a Moi et que je suis Moi et que tout ici appartient à Moi. Le garno littéraire est mon exclusive propriété ; je ne laisserai rien sortir. Je suis un travailleur, MOI ! j’ai vendu beaucoup de merde, j’en ai fait encore plus, et je vitupère les rêveurs qui ne paient pas leur loyer… »

Léon Bloy, Journal I par Pierre Glaudes, Bouquins.

Ce même 1er février 1896, tandis que le pèlerin de l’Absolu lançait sa foudre, La Plume éditait un petit texte de Stéphane Mallarmé, Enquête sur Verlaine :

Quelles sont les meilleures parties de l’œuvre ? Tout, répond-il «de loin ou de près, ce qui s’affilie à Sagesse, en dépend, et pourrait y retourner pour grossir l’unique livre : là, en un instant principal, ayant écho par tout Verlaine, le doigt a été mis sur la touche inouïe qui résonnera solitairement, séculairement. »

Et quel est son rôle dans l’évolution littéraire ? « L’essentiel et malin artiste surprit la joie, à temps, de dominer, au conflit de deux époques, l’une dont il s’extrait avec ingénuité ; réticent devant l’autre qu’il suggère ; sans être que lui, éperdument – ni d’un moment littéraire indiqué »… Rémy de Gourmont, dans un article dont on peut lire ICI l’intégralité, écrivit à propos de ce triste jour des funérailles de Verlaine :

« Un événement qui, dans les temps anciens, aurait eu l'importance d'un présage, vint encore accroître l'impression produite par la mort du poète. Dans la nuit qui suivit ses funérailles, le bras de la statue de la Poésie qui décore le faîte de l'Opéra, se détacha en même temps que la lyre qu'il soutenait, et vint tomber sur le sol, à l'endroit même où avait passé, dans une apothéose, la dépouille mortelle de Paul Verlaine. Les journaux relatèrent cet accident dans la colonne des faits-divers, mais les dévots du poète virent là comme un symbole. »

J’ai cherché quelles avaient été, in fine, les dernières paroles rimées du pauvre Lélian. Dans l’édition des Oeuvres poétiques complètes proposées par Bouquins, j’ai découvert à la page 694 ce poème, daté de décembre 1895, le plus proche de la date fatale, titré justement MORT, dont voici la toute dernière strophe :

« La mort que nous aimons que nous eûmes toujours

Pour but de ce chemin où prospèrent la ronce

Et l’ortie, ô la mort sans plus ces émois lourds,

Délicieuse et dont la victoire est l’annonce ! »

A écouter, enfin, ce texte de Paul Fort que nous offre Brassens :

brassens - l'enterrement de Verlaine

envoyé par bisonravi1987.

(1) Retraite (vers non publiés)

(2) Intermittences (idem)

(3) De l’hôpital Broussais, rue Didot, salle n° 1, le 21 décembre 1888 :

(4) Cité par Pierre Glaudes, Léon Bloy, Journal I, note 2 page 707

17:47 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : poésie, paul verlaine, léon bloy, jules renard, rémy de gourmont, stéphane mallarmé, maurice barrès, littérature |

jeudi, 07 janvier 2010

Camus et la pauvreté

« Presque tous les écrivains français qui prétendent aujourd’hui parler au nom de prolétariat sont nés de parents aisés ou fortunés. Ce n’est pas une tare, il y a du hasard dans la naissance, et je ne trouve cela ni bien du mal. Je me borne de signaler au sociologue une anomalie et un objet d’études. On peut d’ailleurs essayer d’expliquer ce paradoxe en soutenant, avec un sage de mes amis, que parler de ce qu’on ignore finit par vous l’apprendre.

Il reste qu’on peut avoir ses préférences. Et pour moi, j’ai toujours préféré qu’on témoignât, si j’ose dire, après avoir été égorgé. La pauvreté, par exemple, laisse à ceux qui l’ont vécu une intolérance qui supporte mal qu’on parle d’un certain dénuement autrement qu’en connaissance de cause. Dans les périodiques et les livres rédigés par les spécialistes du prolétariat, on traite souvent du prolétariat comme d’une tribu aux étranges coutumes et on en parle alors d’ne manière qui donnerait aux prolétaires la nausée si seulement ils avaient le temps de lire les spécialistes pour s’informer de la bonne marche du progrès. De la flatterie dégoutante au mépris ingénu, il est difficile de savoir ce qui, dans ces homélies, est le plus insultant. Ne peut-on vraiment se priver d’utiliser et de dégrader ce qu’on prétend défendre ? Faut-il que la misère toujours soit volée deux fois ? Je ne le pense pas. Quelques hommes au moins, avec Vallès et Dabit, ont su trouver le seul langage qui convenait. Voilà pourquoi j’admire et j’aime l’œuvre de Louis Guilloux, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui lui restitue la seule grandeur qu’on ne puisse lui arracher, celle de la vérité. »

Préface de La Maison du Peuple (ré.ed 1947) de Louis Guilloux

En 1947, précisément, Albert Camus et Jean Grenier rendirent visite à Louis Guilloux Ils passèrent d’abord par Rennes, Combourg, Saint-Malo. Puis arrivèrent à Saint-Brieuc. Louis Guilloux conduisit Camus sur la tombe de son père, Lucien Camus, blessé grièvement lors de la bataille de la Marne en 1914, qui avait été rapatrié à l’hôpital de fortune installé dans l’école du sacré Cœur de Saint-Brieuc, et qui était mort à 29 ans.

L’année suivante, c’est Guilloux qui fit le voyage pour Sidi-Madani, en Algérie. En 1949, Albert Camus imposa au comité de lecture de Gallimard Le Jeu de Patience, grâce auquel, en empochant le Renaudot, Louis Guilloux put enfin sortir de l’ombre à cinquante ans : le livre de format in-octavo comportait plus de 800 pages de 48 lignes à raison de 65 signes par ligne. Plus de 300 personnages : impubliable aujourd’hui, assurément D’ailleurs, on ne le trouve pas même en collection de poche folio…

14:21 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : albert camus, louis guilloux, littérature |

lundi, 04 janvier 2010

François Mauriac, le 4 janvier 1945

Voici le texte qu’Henri Béraud rédigea de la prison de Fresnes, le 1er janvier 1945 alors qu’à la suite d’un procès bâclé, il venait d’être condamné à mort. (1) Suit l’article que François Mauriac fit paraître en réponse dans le Figaro, il y a tout juste 65 ans.

« Ce qui va suivre fut écrit à la prison de Fresnes le jour de l’an 1945, dans une cellule de condamné à mort. Je suis seul en camisole de forçat, les fers aux pieds. L’aumônier vient de sortir. Devant mon guichet deux gardiens passent et repassent et, dans le silence, on n’entend d’autre bruit que leur pas monotone. Il fait un froid terrible. Pourtant ma main glacée, d’où glisse le crayon, ne tremble pas. Ma sérénité est profonde, égale à mon innocence.

Condamné dans des conditions juridiques sans précédent, je ne proteste ni contre mon sort, ni contre les étrangetés de la procédure. L’histoire s’en chargera. Pour l’heure, je rassemble mes dernières forces afin de m’élever contre l’iniquité d’un jugement.

Ce jugement me frappe au nom de l’article 75, le plus infamant des articles du code pénal. Or jamais ni à l’instruction, ni à l’audience, il n’a été posé une seule question sur des faits relatifs à une connivence quelconque, à un contact direct ou indirect à une relation, si minime fût-elle, avec l’ennemi. Ni le réquisitoire de commissaire du gouvernement, ni les dépositions des témoins n’y firent la moindre allusion. Et pour cause ! C’est que de tels faits n’existent point. Il aurait pu m’arriver, comme à tant d’autres, de céder à quelque vaine curiosité, et de rencontrer à table ou ailleurs, des Allemands. Mais non. Tous ceux qui me connaissent savent quelle aversion je nourrissais à l’égard de l’occupant. Je ne me suis jamais caché d’être anticollaborationniste, autant que j’étais anglophobe. J’ai sans cesse prévenu la direction de Gringoire contre ses tendances à la collaboration, cela par écrit, dans les termes les plus vifs, et j’en ai apporté la preuve à l’audience, tout comme la preuve de la confiscation de mes biens par les Allemands qui me firent expier tout ensemble mes articles de la guerre et de l’avant-guerre, ainsi que mon refus d’écrire dans la presse contrôlée par eux. J’ai montré, prouvé tout cela, en van. Une délibération de trois minutes a fait litière de mes explications les plus claires, les plus courageuses, les plus loyales. On voulait ma mort. On voulait me déshonorer.

Du fond de ma prison j’élève vers mes confrères et mes derniers amis le cri suprême d’une conscience révoltée. Libre écrivain, j’ai écrit, selon ma nature, ce que je croyais juste et vrai. Qu’aujourd’hui l’on juge mes idées fausses, ma passion excessive, mes écrits néfastes qu’une justice révolutionnaire me frappe pour avoir combattu ses doctrines, soit ! Ayant lutté seul, la poitrine découverte, je suis vaincu et me tiens prêt à subir les conséquences de ma défaite.

Mais vous écrivains, qui représentez les droits sacrés de l’esprit, qui m’avez vu vivre, admettez-vous que la rancune politique s’exalte jusqu’à confondre le patriotisme exalté avec la trahison consentie ? Laisserez-vous transformer en agissements criminels un conflit d’opinions ? Vous tous, qui me connaissez, qui m’avez vu vivre, iriez-vous laisser ternir mon œuvre et mon nom ? Ne vous dresserez-vous pas, selon les traditions de notre état, contre une aussi criante injustice Non ! L’élan unanime d’un auditoire où je ne comptais guère de partisans a déjà répondu. Le pays entier, s’il avait pu m’entendre, eût répondu de même, et cela mille témoins vous le diront.

Mon espérance dernière est que des voix plus hautes répondent à leur tour. Amis je vous confie mon destin, mon honneur et ma mémoire. Vous ne resterez pas sourds à ma voix. »

17:20 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : françois mauriac, henri béraud, littérature, polémique, politique |