mardi, 06 avril 2010

Géographiques (Bertrand Redonnet)

Je ne connais pas la Bouleure. Pourtant, si j’en crois le Géographiques que Bertrand Redonnet vient de nous offrir, et dans lequel j’apprends que ce « ruisseau versatile » fut pour lui « une appropriation poétique du monde », alors je dois avouer que si, si, bien sûr, je la connais. Même si la mienne porta un autre nom - la vôtre aussi, sans doute – je la connais fort bien : qui n’a pas au fond de soi une rivière où il connut le monde, enfant ? Nous avons tous nos paysages, tout comme nous avons chacun une langue, et c’est à ces paysages que chacun porte en soi que s’adressent ceux de Géographiques, les seuls, les vrais personnages de ce livre dont le premier tour de force est quand même d’effacer les humains de son tissu, jusqu'à nous les faire oublier presque totalement.

Des hommes, me direz-vous, il y en a bien quelques-uns dans ce livre, et qui causent. Une poignée de géographes, dont l’un ressemble à Ferré, l’autre à Roger Vailland, tous réunis autour d'une table en bordure de la Vistule pour évoquer cette mise à sac du climat par les hommes, cet acculement du paysage à son point extrême, cette «gigantesque erreur».  Drôle de géographes, tout de même, tout comme cet autre qui ressemble à Redonnet, chacun devisant de son coin de pays, qui sa Normandie, sa Bretagne, son Auvergne, ou sa Charente-Maritime. Certes. Avec ce sous-titre générique au pluriel, « divagations », Géographiques feint de se proposer à nous tel un récit polyphonique. Pourtant l’absence de guillemets ne doit-elle pas s’entendre comme un signe ? La lecture climatique que Redonnet fait du monde n’est que la face cachée de la lecture autobiographique qu’il nous tend de lui-même, puisque l’exil est, comme il l’a dit lui-même par ailleurs, une « notion du dedans ». Lecture métonymique d'un parcours, de son enfance charentaise à un exil polonais dont ce texte ô combien intime décline les raisons d’être, une par une.

Drôle de géographes, tout de même, tout comme cet autre qui ressemble à Redonnet, chacun devisant de son coin de pays, qui sa Normandie, sa Bretagne, son Auvergne, ou sa Charente-Maritime. Certes. Avec ce sous-titre générique au pluriel, « divagations », Géographiques feint de se proposer à nous tel un récit polyphonique. Pourtant l’absence de guillemets ne doit-elle pas s’entendre comme un signe ? La lecture climatique que Redonnet fait du monde n’est que la face cachée de la lecture autobiographique qu’il nous tend de lui-même, puisque l’exil est, comme il l’a dit lui-même par ailleurs, une « notion du dedans ». Lecture métonymique d'un parcours, de son enfance charentaise à un exil polonais dont ce texte ô combien intime décline les raisons d’être, une par une.

« L’exil des mots », d’abord (c’est le titre de son blog auquel ce lien renvoie), titre qu’il insère malicieusement dans son texte tout comme, à un autre endroit, le nom de son éditeur, « Le temps qu’il fait ». L’exil des mots quand, « ils ne sont plus, constitutifs ».

L'exil loin du climat natal, ensuite : « Enfant, nous dit le narrateur, quelque chose de non identifié ne collait pas entre le climat océanique et moi.» Quelque chose ne collait déjà plus, non plus, entre « l’espèce humaine et son habitat ». Cela n’a fait qu’empirer depuis ; chaque lecteur, même le plus inattentif aux paysages, a pu le constater : aussi le narrateur se refuse d’être, comme tant d’autres de ses confrères, l'un de ces «valets du corps social ». Comme le rêveur, il «ignore la moyenne » et comme l’auteur lui-même, il a donc entrepris de marcher « vers la démesure », en provoquant cet exil, dont le troisième de couverture nous dit qu’il est « volontaire ».

Le paysage, cependant, c’est ce qu’un poète ne peut fuir, où qu’il dirige ses regards et ses pas. Pas plus que la littérature C’est donc en géographe « cueilleur » ou « berger » (j’aime la connotation préhistorique de ces termes), en géographe d’un temps qui remonte à bien avant la découverte de l’écriture que Bertrand nous parle. Lui qui se veut un « mécréant du paganisme », il lui faudra me pardonner si je lui dis que c’est au catholique Bernanos que j’ai songé en le lisant, Bernanos qui, dans La France contre les robots, petit essai magnifique écrit en 1945, s’écrie : « rien n’est plus difficile que de prendre conscience d’un pays, de son ciel et de ses horizons, il y faut beaucoup de littérature. Les vieux paysages nous parlent à travers l’histoire ! » (1) On ne s’étonnera donc pas de voir ce narrateur, à quelques pages de la fin, nous souffler son propre nom à l’oreille dans un rire de corbeau, tout en reconnaissant dans le geste de trouer la glace polonaise une vieille ruse de son compatriote, le bien nommé Renart.

Je voudrais pour conclure revenir à la Bouleure. Car il me semble qu'au fond, le cours versatile de ce ruisseau peut figurer une clé de lecture de ce récit divaguant, dans lequel un poète paye une part de la dette que nous avons tous contractée envers la beauté du monde et celle de ses paysages. Car c'est à eux qu'en définitive, et la conclusion du livre le dit magnifiquement, appartient ce que nous avons de plus cher : notre mélancolie.

Bertrand Redonnet

Géographiques

Divagations

96 p., 14/19.

Mars 2010. ISBN 978.2.86853.532.0 — 15,00 Euros

(1) Georges Bernanos, La France contre les robots, chapitre V - 1945

________________________________________________________________________________________________

Autres textes de Bertrand Redonnet commentés sur ce blog :

Polska B - Zozo, chômeur éperdu

07:01 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : geographiques, littérature, le temps qu'il fait, bertrand redonnet, l'exil des mots |

samedi, 27 mars 2010

La mort de Paul Lintier

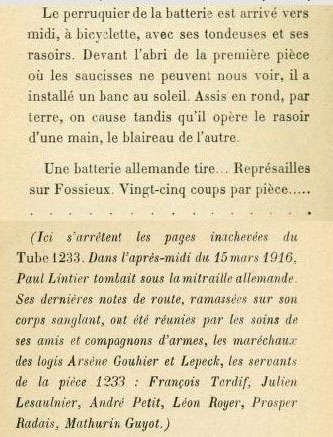

Avec l’autorisation de Mr Jacques Neveu et grâce à Dominique Rhéty qui a réalisé le montage ci-dessous, voici des nouvelles de Paul Lintier : Le grand-père de Jacques Neveu, affecté à la batterie de l’écrivain, relate la mort de ce dernier dans un carnet de souvenirs accompagné de cette photo, la dernière prise de son vivant. Lintier est encore là, il écrit. Nous sommes le 15 mars à midi. Il va mourir à 16h30. On ne peut en effet relire la dernière page du Tube 1233 sans être troublé.

![File0007[1].jpg](http://solko.hautetfort.com/media/02/01/259165927.jpg)

Autres articles sur Paul Lintier : ICI et ICI

15:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : paul lintier, littérature |

vendredi, 26 mars 2010

Quoi de neuf Vialatte ?

« Ecrire, toujours écrire, tel sera le sort de Vialatte qui, poussé par le désir ou la nécessité – il vécut de sa plume – va s’essayer à des genres multiples : lettres, poèmes, traductions, articles, nouvelles ou romans avant de s’adonner à la création exclusive des chroniques, qui, seule, lui assurera auprès du grand public une certaine pérennité littéraire. Cette vision réductrice des qualités d’un écrivain qui se disait lui-même, non sans ironie, « notoirement méconnu », ne saurait suffire au lecteur d’aujourd’hui. Celui-ci peut en effet évaluer plus équitablement l’importance de l’œuvre de Vialatte en prenant en compte à la fois les textes publiés du vivant de l’auteur et de nombreux textes posthumes, livrés au public dans les vingt dernières années. Il s’agit soit de textes dispersés et devenus quasi inaccessibles, soit d’inédits proprement dits, publiés grâce à son fils Pierre Vialatte, serviteur attentif d’une œuvre qu’il connaît dans ses moindres détails et à sa grande amie Ferny Besson qui fut aussi sa biographe inspirée (1). Grâce à eux, le public a pu redécouvrir de nombreuses chroniques – Vialatte en écrivit plusieurs milliers –, jusque-là dispersées dans différents journaux et revues, telles les fameuses chroniques hebdomadaires destinées au journal de Clermont-Ferrand, La Montagne, 900 furent publiées de 1952 à 1971, mais aussi des textes critiques oubliés, sur Kafka par exemple, en particulier Kafka ou l’innocence diabolique. A cela s’ajoutent des inédits : une dizaine de textes romanesques, des poèmes de jeunesse et, plus récemment, plusieurs correspondances majeures, publiées intégralement ou partiellement, et adressées respectivement à Henri Pourrat (1916-1959), Jean Paulhan (1921-1968) et Ferny Besson (1949-1971). L’examen global de la création de cette œuvre, dont on a ignoré longtemps la face cachée, devrait permettre de comprendre pourquoi Vialatte, un homme tout entier voué à l’écriture, après avoir été mal connu de ses contemporains parvient à séduire les lecteurs d’aujourd’hui.

Pour Vialatte, né en 1901, comme pour tous les gens de sa génération, écrire, c’est d’abord accomplir les gestes de l’écriture à la main. Les originaux de la longue correspondance qu’il entretint durant plus de quarante ans (d’octobre 1916 au 20 mai 1959) avec Henri Pourrat, son ami resté à Ambert, berceau de la famille Vialatte, constituent ainsi un témoignage émouvant sur l’évolution de l’écriture de Vialatte. Encore juvénile à l’époque du collège de Dole, elle va aller s’affermissant tout en conservant régularité et finesse. Ce souci d’une belle écriture le rend attentif aux outils ordinaires que nécessite cette pratique. Porte-plumes, stylos, plumes, encres ou papiers font l’objet de remarques fréquentes, dans les lettres de jeunesse surtout. Le 4 février 1917, alors qu’il se rase à l’infirmerie, le collégien évoque plaisamment son « vieux porte-plume » qu’il préfère à « ces sales stylos qui vous écartent les doigts comme si on tenait un tronc de chêne, qui vous remplissent vos poches d’encre, qui vous jouent la blague de ne jamais fonctionner » et pratique déjà l’éloge paradoxal pour parler de son encrier :

« Je suis en tête-à-tête avec mon encrier, rien que mon encrier pour me tenir compagnie. Heureusement qu’il a l’air expressif cet encrier, j’avais écrit intelligent, ça n’est pas vrai pour deux sous. Il a un gros bête de ventre de rentier qui lui donne l’air idiot. Mais il a une tournure tout à fait originale. On dirait un crapaud »

Extrait du site quoi de neuf vialatte, consacré à l'univers du Chroniqueur de la Montagne.

12:43 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, vialatte, écriture |

samedi, 20 mars 2010

Les paradoxes de Jean-Jacques

« Le goût des lettres et des arts naît chez un peuple d'un vice intérieur qu'il augmente; et s'il est vrai que tous les progrès humains sont pernicieux à l'espèce, ceux de l'esprit et des connaissances qui augmentent notre orgueil et multiplient nos égarements, accélèrent bientôt nos malheurs. Mais il vient un temps où le mal est tel que les causes mêmes qui l'ont fait naître sont nécessaires pour l'empêcher d'augmenter; c'est le fer qu'il faut laisser dans la plaie, de peur que le blessé n'expire en l'arrachant. Quant à moi si j'avais suivi ma première vocation et que je n'eusse ni lu ni écrit, j'en aurais sans doute été plus heureux. Cependant, si les lettres étaient maintenant anéanties, je serais privé du seul plaisir qui me reste. C'est dans leur sein que je me console de tous mes maux : c'est parmi ceux qui les cultivent que je goûte les douceurs de l'amitié et que j'apprends à jouir de la vie sans craindre la mort. Je leur dois le peu que je suis. Je leur dois même l’honneur d’être connu de vous. »

(Rousseau à Voltaire, 10 septembre 1855)

09:36 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : rousseau, littérature, lettres, lecture |

mercredi, 10 mars 2010

Pour saluer Paul Virilio

« La nature de l’échange change, aussi bien dans sa dimension interpersonnelle que dans celles des moyens de diffusion de masse. L’informatique (au sens de stockage instantané des divers types d’informations) a fondamentalement modifié la signification de l’information. Aucune, désormais, ne peut être neutre ou sans valeur dans une époque systémique où le fragment prend son sens de l’ensemble. Puisque la nouvelle la plus banale est indispensable à la perfection structurale du système, il faudra désormais exploiter la banalité comme on exploitait l’originalité, l’exceptionnel, le bizarre… Nous serons donc inévitablement épiés, testés, écoutés, soupesés, reniflés, sondés… et ce sera moins notre personnalité qui intéressera l’interlocuteur que le détail sans importance que nous lui apporterons, fragment qui en prenant place dans l’ensemble systémique, le complètera comme un puzzle, un puzzle jamais terminé d’ailleurs. Un peu comme ce collectionneur qui possède toutes les pièces d’une collection à l’exception d’une seule, et ressent ce manque comme une imperfection, l’Etat recherchera auprès de nous avec une fébrilité toujours plus grande la pièce manquante que nous pourrions lui refuser, sans même le savoir le plus souvent. Voilà la dernière conversation, la vérité n’est plus qu’un piège. Comme l’excès modifie le sens des actions, celui de l’Etat moderne pervertit la vérité des rapports sociaux. L’excès est désormais dans les gestes les plus ordinaires, dans la quotidienneté le plus simple, il nous faut maintenant nous méfier de ce qui n’était rien. En période d’outrance, d’excès généralisé et totalisé, il n’y a plus de vices ou de vertus, tout est foncièrement vicié, la disparition même de la guerre comme de la paix au profit de la crise est bien significative, ici, d’un bouleversement dans le statut social. »

Paul Virilio. La délation de masse, U.G.E. 10/18 cause commune, n° 1, 1975, p 38-40

Ces lignes furent écrites en 1975... Il y a quelque chose de la lucidité de cet homme avec quoi je me sens en réelle empathie. Autre chose devant lequel j'éprouve une certaine réserve. Comme si cet optimisme qu'il évoque à la fin de cette video ne me paraissait que rhétorique. Mais qu'importe. Pour saluer Paul Virilio, 9 minutes et quelques d’intelligence avec lui, évoquant « l’université du désastre » :

Interview de Paul Virilio

envoyé par obole_le_nain_malin. Enregistrement de janvier 2009

20:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : paul virilio, l'université du désastre, société, philosophie |

lundi, 08 mars 2010

Une femme qui écrit

« Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire;

J'écris pourtant,

Afin que dans mon cœur au loin tu puisses lire

Comme en partant.

Je ne tracerai rien qui ne soit dans toi-même

Beaucoup plus beau:

Mais le mot cent fois dit, venant de ce qu'on aime,

Semble nouveau. »

On la baptisa sournoisement la « prolétaire des Lettres ». Il se peut que ce fût aussi une forme d’hommage. Avec les gens qui n’ont jamais côtoyé la pauvreté qu'en paroles, sait-on jamais? Sous sa plume, cette phrase terrible, aux accents d’un Léon Bloy féminin : «ce mot de fer : argent ». Marceline Desbordes naquit le 20 juin 1786 à Douai, d’un père ourdisseur et peintre d’armoiries, que la Révolution avait ruiné. A douze ans, elle partit avec sa mère Marie Catherine en Guadeloupe, dans l’espoir d’y rejoindre un « riche cousin » : mais ce dernier était mort entre-temps, et Marie Catherine périt bientôt de la fièvre jaune. Restée seule, Marceline apprit le métier de comédienne (spécialisée dans les rôles d’ingénue) puis de cantatrice, métiers qui lui permirent de se produire de Bruxelles à Paris pendant quelques années. Le romantisme affleure durant ces premières années du siècle, et l'existence de Marceline va se dérouler dans une succession d’aventures, de déboires, de déconvenues, tant professionnelles que sentimentales, d’errances et de deuils.

L'histoire retient que le fils qu’elle eut de son amant, Henri de Latouche, est mort à l’âge de 5 ans en 1816, et que des quatre enfants qu’elle eut avec son mari, Prosper Lanchantin (dit Valmore), l'aîné seul (Hippolyte) survécut (Il mourut en 1892). C’est avec ce Valmore qu’elle s’installe une première fois à Lyon, du printemps 1821 au printemps 1823, au 10 de la place des Terreaux. Embauchée par le Grand Théâtre (l’actuel opéra), elle interprète l’Agnès puis la sage Eliante de Molière. On l’applaudit également dans des mélodrames d’époque, dont des pièces de Scribe. En 1827, le couple est de retour à Lyon et s’installe au n°1 place Sant-Clair, puis au quatrième étage du 12 rue de la Monnaie, d’où elle assiste en novembre 1831 au soulèvement des canuts. Une véritable passion l’a liée à cette ville, où soufflaient alors les plus violentes colères populaires du pays, et que traversait une authentique tentative intellectuelle pour conduire à son terme la décentralisation littéraire et artistique. Elle put y tisser un vrai réseau d’amitiés : Léon Boitel (1806-1855), le peintre Antoine Berjon (1754-1843), le poète Etienne-François Coignet (1798-1866), l’historien François Collombet (1808-1853). Du n°1 de la rue de Clermont (à présent rue Edouard Herriot), elle contemple durant quatre jours, enfermée et horrifiée chez elle, la seconde révolte de 1834 et les répressions sanglantes qui en découlent.

Lyon devient alors pour elle la ville de toutes les douleurs : « J’ai trop souffert de Lyon et à Lyon pour ne pas y être attachée », écrira-t-elle à Léon Boitel, en 1838 : un contexte social plus que rude, une vie de comédienne harassante, mais un climat d’exaltation intellectuelle et artistique des plus fervents. On doit à la ténacité de Jean Butin et de la République des Canuts que le nom de Marceline Desbordes -Valmore, que n’honorait aucune rue, ait été donné à la récente médiathèque de Vaise dans le neuvième arrondissement, et qu’une plaque lui soit dédiée au jardin d’Ivry à la Croix-Rousse.

Marceline a vécu dans la misère, le romantisme et la foi : « Les pauvres se secourent les uns les autres » répétait-elle souvent. De sa poésie, Baudelaire a écrit : « Personne n’a pu imiter ce charme, parce qu’il est tout original et naïf ». Et un peu plus loin, dans le même article de ses Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains : « Mme Desbordes-Valmore fut femme, fut toujours femme et ne fut absolument que femme ; mais elle fut à un degré extraordinaire l’expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme » Dans l’esprit de Baudelaire il faut sans aucun doute entendre, parmi ces beautés naturelles, un certain nombre de clichés, que le féminisme du siècle suivant aura beau jeu de pointer du doigt : et notamment ce que Baudelaire appelait la « capacité à souffrir », qui fut d’ailleurs durant tout ce siècle aussi chrétienne que féminine. Capacité qui transparait tellement sur ce visage d’un autre temps, et comme d’un autre univers, lequel, parce qu’il me rappelle celui de certaines aïeules sur de vieilles photos de famille, où je ne les vis jamais qu’un missel en main, me surprend, me glace, me bouleverse tellement : les mitaines en soie noire, ces larges robes longues et noires dont les canuts tissaient, pour quelques sous la journée, le tissu dans leurs hauts immeubles légendaires, cette écharpe nouée dans un geste austère et coquet. Et bien sûr, cette expression, qui fut celle de tant d’humains de ces générations-là, gens oubliés du dix-neuvième siècle, tous les captifs, tous les vaincus qui n'eurent pas même la possibilité d'écrire la moindre ligne, de jouer le moindre rôle, et de graver leurs traits dans le camaïeu du moindre daguerréotype.

Marceline s’éteignit le 23 juillet 1859. Cette année-là, le fier Haussmann créait les 20 arrondissements de Paris, et les grands travaux qui concerneraient également toutes les villes de France continuaient à balayer sans ménagement l’ancien monde et ses occupants. Ce regard de Marceline est bien tout autant celui du vieux Paris ou celui du vieux Lyon, jeté de ces vieux faubourgs où, écrivit Baudelaire dans ce magnifique poème dédié à Hugo qui a pour titre Le Cygne, «tout pour moi devient allégorie», et qui s’achève par une évocation « aux captifs, aux vaincus » placée sous la garde l’Andromaque, mais qui tout autant aurait pu l’être sous celle de Marceline...

19:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : marceline desbordes-valmore, littérature, canuts, lyon, poèmes, poésies, décentralisation littéraire, léon boitel |

jeudi, 04 mars 2010

Il ouvrit sa porte et sortit (2)

Il y a, c'est vrai, des lieux, des lieux où ne souffle pas l'esprit, ou bien s'il souffle, c'est de façon univoque, pour finalement dire peu. Comme s'y trouvent peu de portes, et qu'elles sont bien gardées, l'air peu à peu s'y est climatisé au sens le plus terne du terme, le style raréfié. Les vendeurs en uniforme sympas ont fini par se fondre avec la signalétique : on y vit sous un seul climat, toujours le même, que gardent gorilles en uniformes patibulaires et portiques électroniques couineurs. Grande surface, grande distribution. Tout y devient, le long d'escalators moroses et silencieux, TOUT, y compris le client (pardon, on dit consommateur à présent) un objet culturel, in fine, indéterminé.

Et puis il y a d'autres lieux qui vont à rebours, 5000 portes, c'est autre chose, d'autres questions, d'autres parfums, d'autres désirs, et c'est ICI.

06:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : midi à sa porte, littérature, librairie, photographie |

vendredi, 26 février 2010

Dumézil 86

Frédéric Joignot, alors journaliste à Actuel, rencontre Georges Dumézil en janvier 1986 peu avant sa mort (le 11 octobre 1986). Extraits :

En le rencontrant, j'ai vu mes beaux rêves de modernité enchantée se calciner. J’étais pourtant allé le trouver la tête bruissant de grandes tirades épiques d’époque : les nouvelles technologies de la communication, l'écologie globale, la mondialisation du commerce où les pays du Sud commencent de faire circuler leurs produits, la démocratie qui gagne partout du terrain, les premier signes d'ébranlement du communisme deux ans après 1984, nos cinquante années de paix européenne. Avec cette question fascinée : quelles étaient les grandes mythologies capables de nous aider à penser notre temps ? Lui allait m’éclairer. Georges Dumézil. Quatre-vingt-sept ans. Un chercheur inlassable, qui a étudié plus de trente langues – dont le sanskrit, le gallois, la quechua, le laze, le romain, l’oubikh - et décrypté toutes les grandes mythologies :

La réponse fut sans appel, lancée d’une voix à la fois amusée et fataliste :

- Je vous vois venir, je vois déjà la configuration enthousiaste de votre esprit. Mais je vous préviens, vous n’arriverez pas à tirer de moi des propos optimistes. Je suis inquiet du sort de l’humanité. Pour ainsi dire, désespéré. Nos mythes ? Nos espoirs ? Nos utopies ? Mais nous n’en avons plus. Les mythes, ce sont les grands rêves de l’humanité poétisés. L’Arbre de la Connaissance … Nous avons goûté à ses fruits, nous avons développé des sciences et des techniques prodigieuses. Aujourd’hui, nous sommes devenus les égaux des anciens dieux, nous volons beaucoup plus haut qu’Icare, Hercule fait rire avec sa massue Zeus et sa foudre ne nous feraient pas grand mal. Tous les films guerriers d’aujourd’hui mettent en scène des armes qui effraieraient Mars lui-même.

Je lui demandais :

- Alors, nous n'avons plus de mythologie ? Plus aucune ? Il continua de sa voix amusée, presque désespérée :

- Si notre époque réalise les exploits des plus vieux héros de l’humanité, elle n’a plus de mythologie pour les penser et pour rêver l’avenir. Au début du siècle, elle s’exaltait avec les mythologies sociales, le communisme, les sociétés sans Etat, l’égalitarisme, la société sans classe ou alors l’enrichissement général, l’ère de l’abondance. Maintenant, cette mythologie a vieilli. Elle s’est pervertie jusqu'à se perdre. Elle ne fait plus rêver. Que reste-t-il comme grande mythologie pour l’avenir ? Le déchaînement des armements modernes. Le chaos. La destruction guerrière, tous les vieux récits de l’Apocalypse modernisés. Seulement, cette-fois, il ne s’agit plus d’une évocation poétique : nous y sommes. Un pays qui n’a plus de légende se condamne à mourir de froid. Mais un peuple qui n’aurait plus de mythes court vers la mort. Un mythe ouvre aux hommes une vision romancée de leurs valeurs et de leurs idéaux. Il organise et justifie les équilibres, les tensions et les règles dont nous avons besoin pour vivre avec notre temps. Sans mythe, une société risque la dispersion. Nous avons anéanti nos anciens rêves, le nazisme a détruit l’Europe, presque le monde. Le communisme a échoué de façon sanglante.

Je résistais malgré tout :

- Et nos démocraties, nos républiques, Liberté Egalité, Fraternité ?

- Nous vivons à l’époque du danger guerrier, nucléaire et du terrorisme. La peur, les attentats, les risques de déflagration mondiale cernent nos pensées. La démocratie, voyez comme elle peut être menacée par les terroristes, les fanatiques. L’Occident ne maîtrise pas l’irrationnel des autres peuples, ni les forces de destruction monstrueuses qu’il a développées. Sans une nouvelle vision convaincante et lyrique (1) des hommes sur terre, de la guerre et de la paix, sans valeur de vie, sans mythe puissant, nous ne pourrons équilibrer toutes ces forces, ces tensions. Non, je ne suis pas optimiste.

01:47 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : georges dumézil, mythe et épopée, littérature |

mardi, 23 février 2010

Les transformations de l'homme

La première vertu de ce livre au sujet austère, c’est son aspect narratif. « Son œuvre entière est traversée par une immense sollicitude envers les réalités vivantes. » disait Jacques Dufresne de Lewis Mumford (1895-1990). Avec justesse. Et raison : Mumford est un conteur né et cela transparait dans ses livres qui pourtant ne sont pas des récits. Je viens d’achever « Les transformations de l’homme » (lequel date de 1956), dans une nouvelle traduction de Bernard Pécheur, que l’excellente maison l’Encyclopédie des Nuisances a éditée en 2008.

Le titre The transformations of man, donne déjà le ton. Lewis Mumford, contrairement aux progressistes béats applaudissant à tout rompre toute innovation technologique rompt avec ce terme imbécile d’évolution, qui postule implicitement l’idée d’une transformation forcément positive. Car s’il est vrai qu’il est des transformations aux effets positifs, il en est de nombreuses aux effets négatifs : Mumford est l’un des pionniers de la critique moderne du machinisme industrielle et de la société technique, et pour sûr des gens comme Marcuse ou Ellul l’ont lu avec attention.

Le titre The transformations of man, donne déjà le ton. Lewis Mumford, contrairement aux progressistes béats applaudissant à tout rompre toute innovation technologique rompt avec ce terme imbécile d’évolution, qui postule implicitement l’idée d’une transformation forcément positive. Car s’il est vrai qu’il est des transformations aux effets positifs, il en est de nombreuses aux effets négatifs : Mumford est l’un des pionniers de la critique moderne du machinisme industrielle et de la société technique, et pour sûr des gens comme Marcuse ou Ellul l’ont lu avec attention.

Tout exposé d’ensemble du développement humain court bien sûr le risque de l’extrapolation ou celui de la généralité. L’axe que suit Mumford est cependant rigoureusement posé : au vu de la gouvernance technique du monde, gouvernance assurée de plus en plus par des machines, quelles illusions peut encore se faire le bipède humain sur le sort de sa propre liberté sans être ridicule ?

Dans le développement du monde, Lewis distingue plusieurs périodes. Au vrai, il les « raconte » (j’en reviens à l’art du récit, comme chez la Fontaine) :

Celle de « l’homme archaïque », en compagnie duquel nous restons quelques dizaines de pages. C’est l’occasion d’évoquer aussi bien des cueillettes de Neandertal que les Travaux et les Jours d’Hésiode, occasion de rappeler aussi quelles traces, du bon sauvage rousseauiste au sapiens middle class parti ramasser des champignons en famille, ce lointain souvenir nous a laissé. Avec la naissance des premières civilisations survient la première transformation de l’homme, dont l’effet principal (s’il fallait n’en retenir qu’un seul) par rapport au sujet qui nous intéresse fut la création de « l’homme partiel ».[1] Invention de l’écriture, naissance du politique, apologie et systématisation de l’art de la guerre, règne de l’utilitarisme, chef ou pharaon déifiés, développement du « panem et circenses » et des nombreux anesthésiques dont l’alcool ou la prostitution :

« Au fond, les bienfaits de la civilisation ont été pour une large part acquis et préservés – et là est la contradiction suprême – par l’usage de la contrainte et l’embrigadement méthodique, soutenus par un déchainement de violence. En ce sens, la civilisation n’est qu’un long affront à la dignité humaine ».

Mais la civilisation pousse aussi celui qu’elle met en esclavage au dépassement de soi, elle devient un leurre ou un mal nécessaire à une transformation par lequel l’homme grégaire trouve sécurité et protection et surtout parvient à une émancipation et à une domination collective sans précédent. Nous revisitons rapidement, avec Mumford, les grandes épopées, celle de Gilgamesh, le Mahâbhârata, l’Iliade. Pour à nouveau aboutir à ce cul de sac antique, celui où se trouvait Saint-Augustin lorsqu’il commença La Cité de Dieu.

Avec les religions, les philosophies et les maîtres de la pensée axiale, nous entrons dans un nouveau processus qui tente d’humaniser cet homme civilisé sans cesse menacé d’être reconduit à sa barbarie initiale. Débute alors la première phase des temps modernes, celle qui, contestant les apports purement techniques de la civilisation, fonde, de la Chine à l’Europe en passant par le Proche Orient, ce qu’on pourrait en un mot appeler l’Humanisme du vieux monde. « La civilisation, écrit Mumford, cesse d’être un but pour devenir un moyen ». L’écrivain recense tous les apports des religions axiales (qu’on peut assimiler aux religions monothéistes), la principale étant l’invention de la liberté individuelle qui, jusqu’alors, était le privilège du seul souverain. Il n’oublie pas les inconvénients, le principal étant de n’avoir su éradiquer la guerre et d’avoir échoué à créer un réel universalisme.

Nous arrivons peu à peu à l’homme moderne, soumis à des forces de plus en plus hasardeuses et contraignantes. Nous sommes en 1956 : « Jamais auparavant l’homme n’a été aussi affranchi des contraintes imposées par la nature, mais jamais non plus il n’a été davantage victime des sa propre incapacité à développer dans leurs plénitudes ses traits spécifiquement humain ». Et Mumford étudie la manière dont les mécanismes du pouvoir et de l’ordre, censés libérer l’homme moderne, ont contribué finalement, avec une efficacité redoutable à créer de la désorganisation et de la violence, tant dans la société que dans le cœur des hommes. C’est un homme de soixante et un an qui compose le livre, et qui vient de vivre – et c’est au fond toute l’histoire de sa génération – deux guerres mondiales. Les enjeux de la culture mondiale et les perspectives qu’elle ouvre à ce qu’il appelle l’homme post-historique sont-elles réjouissantes ?

Ce livre, écrit à peu près au moment où je naissais, ne donne, à dire vrai, qu’à moitié envie de naître. Mumford conclut par une réflexion cependant positive, concernant la génération à venir (il se trouve que, c’est la nôtre, au sens large, celle des vivants actuels) : « la génération à venir dispose encore d’une autre possibilité de choix, la plus ancienne pour l’homme : celle de cultiver consciemment les arts qui humanisent l’homme ».

Je n’étais pas loin de penser comme lui à dix-huit ans, lorsque je pris fort naïvement mon sac à dos, en partance pour le monde. J’avais déjà vu les rivières de mon enfance, là où nous péchions goujons et brochets à cœur joie, comme des Neandertal, polluées une à une, j’avais constaté l’inévitable assujettissement de chacun à l’impuissance politique que masque en réalité le grand progrès démocratique auquel avait cru l’homme moderne. Avais-je sincèrement, comme lui, la possibilité de croire « aux arts qui humanisent l’homme » ?

Hmmmm...

Ce billet commence à être bien long.

La suite au prochain numéro.

15:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lewis mumford, littérature, société, politique |