vendredi, 29 août 2014

A la forêt de Białowieża

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles

(Baudelaire)

Les voici pour de vif, ces géants, ces piliers,

Soutenant sur nos fronts le toit vide de tuiles

D’un chœur immense et vert, que nous n’aurons pillé

Que d’un regard furtif, quand nous passions en file !

Une lueur fragile vaque en ses replis sombres :

C’est le mystère tu d’un opéra perdu

Que la forêt recueille et célèbre dans l’ombre,

A perte de nos pas, sur un tapis moussu.

Initié séculaire au mal que sont les hommes,

Devant nous le galop du bison s’est figé,

Craintif et courroucé par l’intrus que nous sommes.

Hirsute et rescapé, ce lointain frère hésite

Devant le songe hagard de notre humanité

Et doute, l’œil inquiet, du temple qui l'abrite.

Roland Thévenet, août 2014

00:12 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : białowieża, poèmes, littérature, bisons |

vendredi, 11 juin 2010

Le spleen de l'usine

Des portails fermés des usines

Où sont entrés matin les ouvriers habiles

Des cours fétides des entrepôts

Du parfum criard des cantines

Des vélos des automobiles en files

Des fenêtres fumées des bureaux

De l’aspect m’as tu vu des vitrines

Où se mêle au charme l’outrance servile

Des cent bruits brassés des bars et des bistrots

Du multiple bouquet de faces anonymes

Du geste inconscient et fier de la ville

Des néons graffitis affiches journaux

J’entends sourdre la plainte quotidienne

Des hommes vers la paix

Car je connais la mienne.

09:43 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poèmes |

jeudi, 20 mai 2010

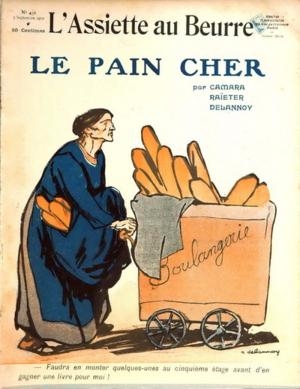

Le pain cher

C’est grâce au théâtre, et à une leçon d’articulation, il y a lurette de ça, que j’ai découvert Gaston Couté. Du patois versifié, dans lequel chaque phonème compte, en effet. Des mots pour macher du Réel. C’était dans les années quatre vingts. Chez un bouquiniste, je trouvai les 4 volumes édités par le Vent du ch’min. Ils sont toujours là, avec en couverture, leurs dessins de H.G. Ibels. Et toujours ce même impact, lorsque je cède à ce chant. Le Pain Cher, ci-dessous, est, lui, écrit en français. Rare chez ce poète beauceron.

Tout le fumier des scandales,

Tel celui dont nous voyons

Les ordures qui s'étalent,

N'engraisse pas les sillons ;

Et cette baugée intense

Que viennent d'accumuler

Les porcs de la Préfectance

Ne fait pas pousser le blé !

La moisson sera mauvaise...

L'épi rare et languissant

A mûri mal à son aise

Dessous un soleil absent.

Et - conséquence fatale

De ce lamentable été -

Le pain, dans la capitale,

Va, sans doute, être augmenté ?

Oui, le pain dont l'âme entière

Est toute pleine d'amour,

Le pain blanc de la prière,

Notre pain de chaque jour !

Le pain vaudra cher la livre

Cet hiver, annonce-t-on :

On aura du mal à vivre

Avec ce sacré brichton (1).

Dans bien des pauvres ménages

La femme ira (faut manger ! )

Mettre les meubles en gage

Pour payer le boulanger.

Les mêmes, dans la cuisine,

A la place du buffet,

Danseront la capucine

A l'heure où l'on doit bouffer.

Mais un jour, le philanthrope

De la Tour Pointue (2) aura

L'heur de piquer sa syncope

Devant un tel embarras :

Il enverra vers le père,

Gréviste ou manifestant,

Tous les flics de son repaire

Pour l'assister à l'instant...

Sur le pauvre, en large averse,

Des pains tomberont alors

Plus lourds que ceux du commerce

Et qui tiennent mieux au corps !

(Gaston Couté)

21:29 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : poèmes, poésie, littérature, gaston couté |

mardi, 18 mai 2010

Lézard

Pis on grandit sans

Qu'on les perde :

Ainsi, moi, j'aime bien roupiller,

J'peux pas travailler,

J'en foutrai jamais une secousse,

Même pas dans la rousse

Ni dans rien.

Pendant que l'soir, ej' fais ma frape,

Ma soeur fait la r'tape,

Et c'est bien.

Alle a p'us d'daron, p'us d'daronne,

Alle a plus personne,

Alle a qu'moi.

Au lieu de soutenir ses père et mère,

A soutient son frère,

Et puis, quoi ?

Son maquet, c'est mon camarade:

I' veut bien que j'fade

Avec eux.

Aussi, ej' l'aim', mon beau-frère Ernesse,

Il est à la r'dresse,

Pour nous deux.

Ej'm'occupe jamais du ménage,

Ej'suis libre, ej' nage

Au dehors,

Ej'vas sous les sapins, aux Buttes,

Là, j'allong' mes flûtes,

Et j'm'endors.

On prend des manières à quinze ans,

Pis on grandit sans

Qu'on les perde :

Ainsi, moi, j'aime bien roupiller,

J'peux pas travailler,

Ça m'emmerde.

05:45 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : aristide bruant, lézard, argot, poèmes, chanson |

lundi, 08 mars 2010

Une femme qui écrit

« Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire;

J'écris pourtant,

Afin que dans mon cœur au loin tu puisses lire

Comme en partant.

Je ne tracerai rien qui ne soit dans toi-même

Beaucoup plus beau:

Mais le mot cent fois dit, venant de ce qu'on aime,

Semble nouveau. »

On la baptisa sournoisement la « prolétaire des Lettres ». Il se peut que ce fût aussi une forme d’hommage. Avec les gens qui n’ont jamais côtoyé la pauvreté qu'en paroles, sait-on jamais? Sous sa plume, cette phrase terrible, aux accents d’un Léon Bloy féminin : «ce mot de fer : argent ». Marceline Desbordes naquit le 20 juin 1786 à Douai, d’un père ourdisseur et peintre d’armoiries, que la Révolution avait ruiné. A douze ans, elle partit avec sa mère Marie Catherine en Guadeloupe, dans l’espoir d’y rejoindre un « riche cousin » : mais ce dernier était mort entre-temps, et Marie Catherine périt bientôt de la fièvre jaune. Restée seule, Marceline apprit le métier de comédienne (spécialisée dans les rôles d’ingénue) puis de cantatrice, métiers qui lui permirent de se produire de Bruxelles à Paris pendant quelques années. Le romantisme affleure durant ces premières années du siècle, et l'existence de Marceline va se dérouler dans une succession d’aventures, de déboires, de déconvenues, tant professionnelles que sentimentales, d’errances et de deuils.

L'histoire retient que le fils qu’elle eut de son amant, Henri de Latouche, est mort à l’âge de 5 ans en 1816, et que des quatre enfants qu’elle eut avec son mari, Prosper Lanchantin (dit Valmore), l'aîné seul (Hippolyte) survécut (Il mourut en 1892). C’est avec ce Valmore qu’elle s’installe une première fois à Lyon, du printemps 1821 au printemps 1823, au 10 de la place des Terreaux. Embauchée par le Grand Théâtre (l’actuel opéra), elle interprète l’Agnès puis la sage Eliante de Molière. On l’applaudit également dans des mélodrames d’époque, dont des pièces de Scribe. En 1827, le couple est de retour à Lyon et s’installe au n°1 place Sant-Clair, puis au quatrième étage du 12 rue de la Monnaie, d’où elle assiste en novembre 1831 au soulèvement des canuts. Une véritable passion l’a liée à cette ville, où soufflaient alors les plus violentes colères populaires du pays, et que traversait une authentique tentative intellectuelle pour conduire à son terme la décentralisation littéraire et artistique. Elle put y tisser un vrai réseau d’amitiés : Léon Boitel (1806-1855), le peintre Antoine Berjon (1754-1843), le poète Etienne-François Coignet (1798-1866), l’historien François Collombet (1808-1853). Du n°1 de la rue de Clermont (à présent rue Edouard Herriot), elle contemple durant quatre jours, enfermée et horrifiée chez elle, la seconde révolte de 1834 et les répressions sanglantes qui en découlent.

Lyon devient alors pour elle la ville de toutes les douleurs : « J’ai trop souffert de Lyon et à Lyon pour ne pas y être attachée », écrira-t-elle à Léon Boitel, en 1838 : un contexte social plus que rude, une vie de comédienne harassante, mais un climat d’exaltation intellectuelle et artistique des plus fervents. On doit à la ténacité de Jean Butin et de la République des Canuts que le nom de Marceline Desbordes -Valmore, que n’honorait aucune rue, ait été donné à la récente médiathèque de Vaise dans le neuvième arrondissement, et qu’une plaque lui soit dédiée au jardin d’Ivry à la Croix-Rousse.

Marceline a vécu dans la misère, le romantisme et la foi : « Les pauvres se secourent les uns les autres » répétait-elle souvent. De sa poésie, Baudelaire a écrit : « Personne n’a pu imiter ce charme, parce qu’il est tout original et naïf ». Et un peu plus loin, dans le même article de ses Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains : « Mme Desbordes-Valmore fut femme, fut toujours femme et ne fut absolument que femme ; mais elle fut à un degré extraordinaire l’expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme » Dans l’esprit de Baudelaire il faut sans aucun doute entendre, parmi ces beautés naturelles, un certain nombre de clichés, que le féminisme du siècle suivant aura beau jeu de pointer du doigt : et notamment ce que Baudelaire appelait la « capacité à souffrir », qui fut d’ailleurs durant tout ce siècle aussi chrétienne que féminine. Capacité qui transparait tellement sur ce visage d’un autre temps, et comme d’un autre univers, lequel, parce qu’il me rappelle celui de certaines aïeules sur de vieilles photos de famille, où je ne les vis jamais qu’un missel en main, me surprend, me glace, me bouleverse tellement : les mitaines en soie noire, ces larges robes longues et noires dont les canuts tissaient, pour quelques sous la journée, le tissu dans leurs hauts immeubles légendaires, cette écharpe nouée dans un geste austère et coquet. Et bien sûr, cette expression, qui fut celle de tant d’humains de ces générations-là, gens oubliés du dix-neuvième siècle, tous les captifs, tous les vaincus qui n'eurent pas même la possibilité d'écrire la moindre ligne, de jouer le moindre rôle, et de graver leurs traits dans le camaïeu du moindre daguerréotype.

Marceline s’éteignit le 23 juillet 1859. Cette année-là, le fier Haussmann créait les 20 arrondissements de Paris, et les grands travaux qui concerneraient également toutes les villes de France continuaient à balayer sans ménagement l’ancien monde et ses occupants. Ce regard de Marceline est bien tout autant celui du vieux Paris ou celui du vieux Lyon, jeté de ces vieux faubourgs où, écrivit Baudelaire dans ce magnifique poème dédié à Hugo qui a pour titre Le Cygne, «tout pour moi devient allégorie», et qui s’achève par une évocation « aux captifs, aux vaincus » placée sous la garde l’Andromaque, mais qui tout autant aurait pu l’être sous celle de Marceline...

19:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : marceline desbordes-valmore, littérature, canuts, lyon, poèmes, poésies, décentralisation littéraire, léon boitel |

dimanche, 28 février 2010

La répétition chez Péguy

La répétition chez Péguy n’est pas une figure de style, au sens où il ne cherche pas à produire un effet. Elle est plutôt comme un essai, de nature artisanale. J’essaie un mot, puis un autre, que je place dans le même contexte. Répétition, variation. Confrontation à un art poétique. Voici le premier vers de quatre strophes successives de la Présentation de la Beauce.

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau (…)

Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau (…)

Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce (…)

Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate (…) »

Le segment « nous sommes nés » n’est pas répété. Il n’est que l’introduction nécessaire à divers essais. L’adresse à la Vierge (« pour vous ») du premier vers disparaît dans les autres, au fur et à mesure que s’impose une image qui peine à entrer dans l’alexandrin : « ce plateau » qui, tout en même temps, serait « vaste » et se nommerait « Beauce ». Et qui, bien sûr, demeurerait « vôtre ». Et de surcroît serait plat. Il y a dans, cette répétition comme le rêve d’un alexandrin qui pourrait tout contenir :

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce vaste plateau qui est votre plate Beauce »

Mais tout contenir en douze syllabes n’est pas possible, et peut-être même que ce ne serait pas souhaitable, peut-être enfin que ce ne serait pas beau. Alors Péguy recoud, rabote, répète. Et là, commence sa poésie à lui, qui nait d’un long labour (labeur) de la pensée et démontre ainsi, et marchant au pas de poésie, l’insuffisance problématique du pas de prose.

« Si les longueurs, les digressions étaient toujours un défaut, l’œuvre entière serait le produit de ce défaut, elle a passé par cette fente comme un grand vent sous une porte », écrit François Porché en avril 1941, dans son introduction aux Œuvres poétiques dans la Pléiade.

On mesure à quel point les théories de la communication appliquées à la littérature ont profondément blessé la poésie. Il n’y a pas, en poésie, d’émetteur, de récepteur, de code ni de simplicité du message. La poésie est justement ce qui permet d’échapper à ces fonctionnements rudimentaires. « Prose et poésie se servent des mêmes mots, de la même syntaxe, des mêmes formes et des mêmes sons ou timbres, mais autrement coordonnés et autrement excités. », disait Paul Valéry dans un long article nommé Poésie et Pensée Abstraite. Il ne pensait certes pas à Péguy en écrivant cela, mais sans doute à Mallarmé, cet autre poète, contemporain et pas si éloigné.

Comme elle s’appliquerait volontiers à cet essai sur la lenteur du langage et la pesanteur de chaque mot qu’est cette œuvre de Charles Péguy, inspirée au sens le plus strict du terme, et comme extraite de l'insuffisance du langage.

00:40 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : charles péguy, poèmes, poésie, littérature |

mardi, 22 décembre 2009

Un fameux contre-sens

Non loin de la tour, la Seine :

Les scientifiques nous cernaient de si près…

Nous n’étions que fort peu à dévorer sur les banquettes du Nemrod

Des hot-dogs, tout en causant de Tacite.

Le terme jus qui signifie justice en latin

Signifie tout autant brouet, sauce, ragout :

Elle était si mal perçue à Rome

Qu’un petit argotier la rendit jadis à sa façon.

Cette métaphore hélas augura du sort de bien des hommes ;

Naissant, idiots, du même contre-sens :

- A l’image de l’héritage -

Ignorant que toute justice n’est que ragout.

En cet immonde trou des Halles

Par quel hasard lisais-je Le trépas de Kahédin

« En morant de si douche mort

Je laisse la prosse pour vers »

C’était un livre de chez Droz :

Qu’il est dur, pour un laboureur,

De tracer son sillon sur le pavé des rues …

Rue Monge, La Contrescarpe,

La longue rue des Pyrénées

Et aussi celle de Saint-Jacques,

Chacune, son mouvement, son histoire,

La ligne tracée d’autres mots.

Cela n’aura jamais de suite,

Ou sous maîtrise d’un autre orgue,

Ce sens qu’on prend en naissant

Toujours obstinément mal traduit.

10:17 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poèmes, poèsie |

vendredi, 13 novembre 2009

Le piéton du pont du Change

Roland Tixier sera au café associatif Les Xanthines, vendredi 13 novembre à 18 heures, pour lire des extraits de son dernier recueil, Simples choses, un ensemble de 180 haïkus urbains paru aux éditions Le Pont du Change.

Les Xanthines, café associatif du commerce équitable

33 rue de Condé, 69002 Lyon - métro Perrache ou Ampère.

Entrée gratuite sur consommation équitable.

13:22 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : le pont du change, simples choses, roland tixier, jean jacques nuel, poésie, poèmes, littérature, écriture |

mardi, 13 octobre 2009

Lequel des douze ?

Revoici le monde, et ces grandes taches imbéciles qu’il fit sur nos cahiers.

Les levers de soleil reviendront un à un nous manger,

Faisant jusqu’au dernier

De nous un peu de cendres.

« -Tu n’es pas gai », disait par-dessus mon épaule

L’arbre lecteur, aux feuilles rousses, agitant le vent dans ses feuilles,

Et des rais de lumière perçant la frondaison.

Bien sûr que si, disais-je moi, en saluant,

Qui passait au loin,

Un cortège d’assassins.

22:15 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, écriture, poèmes, poèsie |