dimanche, 28 février 2010

La répétition chez Péguy

La répétition chez Péguy n’est pas une figure de style, au sens où il ne cherche pas à produire un effet. Elle est plutôt comme un essai, de nature artisanale. J’essaie un mot, puis un autre, que je place dans le même contexte. Répétition, variation. Confrontation à un art poétique. Voici le premier vers de quatre strophes successives de la Présentation de la Beauce.

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau (…)

Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau (…)

Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce (…)

Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate (…) »

Le segment « nous sommes nés » n’est pas répété. Il n’est que l’introduction nécessaire à divers essais. L’adresse à la Vierge (« pour vous ») du premier vers disparaît dans les autres, au fur et à mesure que s’impose une image qui peine à entrer dans l’alexandrin : « ce plateau » qui, tout en même temps, serait « vaste » et se nommerait « Beauce ». Et qui, bien sûr, demeurerait « vôtre ». Et de surcroît serait plat. Il y a dans, cette répétition comme le rêve d’un alexandrin qui pourrait tout contenir :

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce vaste plateau qui est votre plate Beauce »

Mais tout contenir en douze syllabes n’est pas possible, et peut-être même que ce ne serait pas souhaitable, peut-être enfin que ce ne serait pas beau. Alors Péguy recoud, rabote, répète. Et là, commence sa poésie à lui, qui nait d’un long labour (labeur) de la pensée et démontre ainsi, et marchant au pas de poésie, l’insuffisance problématique du pas de prose.

« Si les longueurs, les digressions étaient toujours un défaut, l’œuvre entière serait le produit de ce défaut, elle a passé par cette fente comme un grand vent sous une porte », écrit François Porché en avril 1941, dans son introduction aux Œuvres poétiques dans la Pléiade.

On mesure à quel point les théories de la communication appliquées à la littérature ont profondément blessé la poésie. Il n’y a pas, en poésie, d’émetteur, de récepteur, de code ni de simplicité du message. La poésie est justement ce qui permet d’échapper à ces fonctionnements rudimentaires. « Prose et poésie se servent des mêmes mots, de la même syntaxe, des mêmes formes et des mêmes sons ou timbres, mais autrement coordonnés et autrement excités. », disait Paul Valéry dans un long article nommé Poésie et Pensée Abstraite. Il ne pensait certes pas à Péguy en écrivant cela, mais sans doute à Mallarmé, cet autre poète, contemporain et pas si éloigné.

Comme elle s’appliquerait volontiers à cet essai sur la lenteur du langage et la pesanteur de chaque mot qu’est cette œuvre de Charles Péguy, inspirée au sens le plus strict du terme, et comme extraite de l'insuffisance du langage.

00:40 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : charles péguy, poèmes, poésie, littérature |

lundi, 22 février 2010

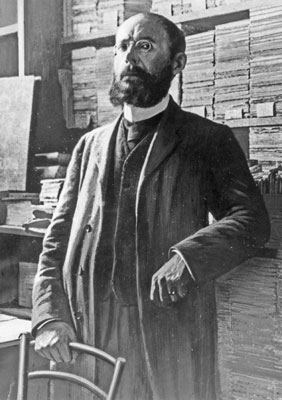

Hommage (retrouvé) de Péguy par Thibaudet

« Au commencement était Péguy. Au commencement de quoi ? Au commencement d’un mythe. Car depuis la fin de la guerre, le mot génération semble s’être chargé d’un sens futile et nouveau qu’il n’avait pas par le passé. Permettez-moi de parler en homme que l’histoire commence à marquer de son sceau : dans ma jeunesse, on parlait plutôt des « classes ». Les hommes nés comme moi en 1874 - ou comme Péguy, en 1873 - ces hommes, dis-je, eurent vingt ans en 1894 (et l’on disait la classe 94), l’année-même où fut dégradé sur le front des troupes le capitaine Alfred Dreyfus. Entre 1894 et 1904, année des accords Delcassé, ces hommes avaient eu entre vingt et trente ans, et ceux de 93 un an de plus, et l’Affaire n’avait cessé de s’étendre, à tel point qu’on pourrait presque y voir, pour la première fois depuis 1830 et la bataille romantique, un moment formant communauté d’empreintes, autour de quoi pouvait renaître ce mythe de la génération. Mais là ne s'arrête pas le cours de leur temps : ces hommes nés au lendemain de Sedan, l’histoire leur réservait encore de devoir battre ensemble le rassemblement, un rassemblement cette fois-ci général, puisque l’âge où l’on commence à prendre le pouvoir politique, l’âge de quarante ans, notre génération l’eut en 1914.

« Au commencement était Péguy. Au commencement de quoi ? Au commencement d’un mythe. Car depuis la fin de la guerre, le mot génération semble s’être chargé d’un sens futile et nouveau qu’il n’avait pas par le passé. Permettez-moi de parler en homme que l’histoire commence à marquer de son sceau : dans ma jeunesse, on parlait plutôt des « classes ». Les hommes nés comme moi en 1874 - ou comme Péguy, en 1873 - ces hommes, dis-je, eurent vingt ans en 1894 (et l’on disait la classe 94), l’année-même où fut dégradé sur le front des troupes le capitaine Alfred Dreyfus. Entre 1894 et 1904, année des accords Delcassé, ces hommes avaient eu entre vingt et trente ans, et ceux de 93 un an de plus, et l’Affaire n’avait cessé de s’étendre, à tel point qu’on pourrait presque y voir, pour la première fois depuis 1830 et la bataille romantique, un moment formant communauté d’empreintes, autour de quoi pouvait renaître ce mythe de la génération. Mais là ne s'arrête pas le cours de leur temps : ces hommes nés au lendemain de Sedan, l’histoire leur réservait encore de devoir battre ensemble le rassemblement, un rassemblement cette fois-ci général, puisque l’âge où l’on commence à prendre le pouvoir politique, l’âge de quarante ans, notre génération l’eut en 1914.

Péguy je le revois fort bien dans cette échoppe de la rue de la Sorbonne d’où sortirent les Cahiers. Il me parle, un jour de 1901, de son Jean Coste pour la toute première fois. Et je n’ignore pas aujourd’hui quelle dette je contractais à son égard lorsque je lui inventais un cousin, mon Pierre Coste à moi. Je revois encore Péguy la veille de Noël 1912 me dire que le petit B, celui qui écrivait en vrai paysan, bien mieux encore qu'un Jean Coste, était « mort comme un sot ». Et Fournier qui reçut lui aussi une balle en plein front était à nos côtés, et je crois qu’aussi Isabelle Rivière, et nous pleurions, tous, à quoi bon le cacher ? J’ai mis des guillemets autour de « mort comme un sot », parce que je fus étonné mais pas surpris de retrouver le souvenir de René Bichet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, à la fin de sa Présentation de la Beauce où l’on aurait dit que Péguy parlait déjà du trou qu’un pistolet à Villeroy lui ferait en plein crâne, quand il ne parlait que de celui qu'une seringue de morphine avait fait dans le bras de notre ami :

« Ô Vierge, il n’était pas le pire du troupeau.

Il n’avait qu’un défaut dans sa jeune cuirasse.

Mais la mort qui nous piste et nous suit à la trace

A passé par ce trou qu’il s’est fait dans la peau. »

Juste avant de mourir, Péguy, qui fut l’étoile littéraire de sa génération, avait fondé pour ennuyer Daniel Halévy, par jeu ou par provocation – allez savoir ?-, ce fameux parti des hommes de quarante ans, auquel mon Pierre Coste ne pouvait qu’adhérer, et vous vous doutez tout ce qui s'en suivit. Je ne sais si notre génération laissera dans la mémoire des hommes une trace aussi durable, aussi sérieuse et pour tout dire aussi mythique que celle de la génération romantique. Ce que je sais, c’est que Charles Péguy, le boursier normalien dont la mère rempaillait des chaises, qui tint tête à Jaurès comme à Barrès et traça la ligne comme d’autres le sillon, fut à son commencement son prince beauceron. »

Albert Thibaudet - (Cet article, initialement prévu en 1923 pour La Nouvelle Revue Littéraire, n'a jamais été publié. La maison vient d'en retrouver le manuscrit à l'intérieur d'un exemplaire de La république des Professeurs dédicacé par Albert Thibaudet à Daniel Halévy, et qu'en musardant, nous avions acquis il y a quelques mois sur les quais de Seine. Tout laisse à croire qu'il est bien de la main du fameux critique.)

14:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : charles péguy, rené bichet, albert thibaudet, littérature |

mercredi, 15 avril 2009

Charles Péguy et le premier billet de cent francs

Les journées de panique de fin février et début mars 1848 ont réduit l’encaisse de la Banque de France à 59 millions le 15 mars au soir. Le Conseil général de la Banque de France sollicite des mesures exceptionnelles : il obtient le décret du 15 mars établissant le cours forcé, et autorisant la création d’une coupure de cent francs. Les jours suivants, ces mesures sont appliquées aux banques départementales qui sont sommées, le 27 avril et le 2 mai suivants, de fusionner avec la Banque de France. La création du premier billet de cent francs est vivement décriée par ceux qui rappellent la douloureuse époque des assignats. Mais ceux qui prévoient déjà la diffusion du billet dans les paiements des salaires et les transactions quotidiennes du public l’emportent : on décide de la création de ces coupures dans la limite de 10 millions de francs. La Banque émet alors en toute hâte un billet provisoire imprimé en noir sur papier vert du Marais, comportant un simple encadrement ornemental. L’impression des 80.000 billets de cette série est effectuée chez l’imprimeur Didot. Sa vignette, de forme ovale, est constituée d’ornements et de figures allégoriques : de 1848 à 1862, la Banque de France tirera 5 525 000 exemplaires de ce premier billet de cent francs.

A cette même période, le daguerréotype de Nicéphore Niepce, mort en 1833, commence à se répandre. L’astronome et chimiste anglais John Herschel a découvert en 1839 l’hyposulfite de soude et son compatriote William Talbot, en 1841, le moyen pour développer des clichés. Le souci de la Banque de France n’est plus seulement de créer des billets afin de récupérer l’or des gens dans ses coffres, mais c’est avant tout de réaliser le billet mythique : le billet inimitable. Le gouverneur de la Banque de France commande rapport sur rapport pour suivre de près l’évolution de ces inquiétantes découvertes concernant la photographie, « qui touchent de trop près aux intérêts de la Banque de France ».

En 1862, pour déjouer les contrefaçons, le billet est légèrement remodelé : un filigrane à tête de Mercure (le dieu des voleurs) est rajouté. Parmi les études de teintes effectuées, on retient un bleu dit céleste pour le deuxième billet. Une composition allégorique de Brisset y est adjointe, dessinée par Cabasson et gravée par Panemaker. Les deux stars de la Banque de France, Mercure et Cérès, s’y donnent pour la première fois rendez-vous. Ce sera le début d’une longue collaboration. Voici ce que Charles Péguy écrit, quelques années plus tard dans son maître livre, L’Argent :

« C’est la bourgeoisie capitaliste qui a tout infecté. C’est la bourgeoisie capitaliste qui a commencé à saboter, et tout le sabotage a pris naissance dans la bourgeoisie. C’est parce que la bourgeoisie s’est mise à traiter comme une valeur de bourse le travail de l’homme que le travailleur s’est mis, lui aussi, à traiter comme une valeur de bourse son propre travail. C’est parce que la bourgeoisie s’est mise à faire perpétuellement des coups de bourse sur le travail de l’homme que le travailleur, par imitation, par collusion et encontre, et on pourrait presque dire par entente, s’est mis à faire continuellement des coups de bourse sur son propre travail. C’est parce que la bourgeoisie s’est mise à exercer un chantage perpétuel sur le travail de l’homme que nous vivons sous ce régime de coups de bourse et de chantage perpétuel à la grève. Ainsi est disparue cette notion de juste prix, dont nos intellectuels bourgeois font aujourd’hui des gorges chaudes, mais qui n’en a pas moins été le durable fondement de tout un monde. »

08:50 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : politique, crise, littérature, charles péguy, cent francs, billets français, révolution de 48, banque de france, mercure |

lundi, 30 mars 2009

Du libre-penseur et du chrétien

Au commencement de l'Argent, Péguy a cette phrase extraordinaire, avec laquelle une part de moi n'a cessé d'être, depuis que je l'ai lue : « Les libres-penseurs de ce temps-là (vers 1880) étaient plus chrétiens que nos dévôts d'aujourd'hui (1913) »

J'aime cette phrase et je l'ai beaucoup respirée, comme on respirerait un brin de mimosa ou de muguet, si juste. Avec gaîté, et malgré la tristesse de son constat, cette phrase proclame combien il est ridicule de s'affirmer de façon dogmatique comme étant un libre-penseur ou un chrétien, combien c'est même impossible quand en vérité, on ne peut qu'être de son temps, de sa condition, de sa place, de son monde. J'aime la senteur de cette phrase que je sens profondément juste : elle souligne - et pour le pire comme pour le meillleur- le primat de l'humain sur le théorique, du concret sur l'abstrait, de l'affection sur le cours des idées, de la chair incarnée sur le roseau pensant. Elle renvoie dos à dos libres penseurs et théologiens en leur rappelant qu'ils sont tous deux déterminés par l'appartenance au monde commun de leur génération, au sens le plus large, malgré la prégnance de leur foi ou de leur idéologie qui restent, l'une et l'autre, la foi et l'idéologie dont est capable leur époque.

00:13 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : charles péguy, littérature |

dimanche, 22 mars 2009

De la passion politique

« Les passions politiques atteignent aujourd'hui à une universalité qu'elles n'ont jamais connue. Elles atteignent aussi à une cohérence. Il est clair que, grâce au progrès de la communication entre les hommes, et plus encore, de l'esprit de groupement, les adeptes d'une même haine politique, lesquels, il y a encore un siècle, se sentaient mal les uns les autres et haïssaient, si j'ose dire, en ordre dispersé, forment aujourd'hui une masse passionnelle compacte, dont chaque élément se sent en liaison avec l'infinité des autres. Cela est singulièrement frappant pour la classe ouvrière, qu'on voit, encore au milieu du XIXème siècle, n'avoir contre la classe adverse qu'une hostilité éparse, des mouvements de grève disséminés (par exemple ne pratiquer la grève que dans une ville, dans une corporation), et qui forme aujourd'hui, d'un bout de l'Europe à l'autre, un tissu de haine si serré. On peut affirmer que ces cohérences ne feront que s'accentuer, la volonté de groupement étant une des caractéristiques les plus profondes du monde moderne, qui de plus en plus devient, et jusque dans les domaines où on l'attendait le moins, (par exemple le domaine de la pensée), le monde des ligues, des unions, des faisceaux. (...) La condensation des passions politiques en un petit nombre de haines très simples et qui tiennent aux racines les plus profondes du cœur humain est une conquête de l'âge moderne.

Les passions politiques rendues universelles, cohérentes, homogènes, permanentes, prépondérantes, tout le monde reconnaît là, pour une grande part, l'œuvre du journal politique quotidien et bon marché. On ne peut s'empêcher de rester rêveur et de se demander s'il ne se pourrait pas que les guerres inter humaines ne fissent que commencer quand on songe à cet instrument de culture de leurs propres passions que les hommes viennent d'inventer, ou du moins de porter à un degré de puissance qu'on n'avait jamais vu, et auquel ils s'offrent de tout l'épanouissement de leur cœur chaque jour qu'ils s'éveillent »

(Julien Benda - La Trahison des clercs, 1927)

Je cherchais chez Péguy, le souvenir de ce texte, qui se trouvait en fait chez Benda.

Benda analyse la manière dont les clercs de son temps excitèrent les passions politiques (principalement nationaliste et internationaliste), via notamment l'invention des grands organes de presse. et leurs liens avec les partis A cette occasion, il rappelle que le peuple du début du XIXème siècle, celui dont parle Michelet, n'éprouvait pas à un tel point sa passion dans le domaine publique, mais bien davantage dans toutes les sphères du privé. Ce qu'il nomme « trahison des clercs », c'est cette permanente excitation et permanente bipolarisation des passions politiques dans les sphères populaires. Si ce texte, malgré son caractère daté, rencontre aussi de vifs échos avec la situation d'aujourd'hui, c'est que l'établissement de ce qu'on appelle la « société de communication », qui va de pair avec la schématisation outrancière de la pensée et la bipolarisation à l'américaine des partis politiques parait faire de lui une sorte de texte prophétique. La défaite de toute possibilité d'affirmer une pensée individuelle à l'intérieur d'une société de masses s'y lit en creux de façon déjà désespérante. C'est pourquoi ce texte de Benda est à lire avec celui de Péguy, qui évoque, lui, non pas une strangulation idéologique, mais une strangulation économique : les deux vont de pair dans le monde où nous sommes, et la conjonction des deux a bien pour conséquence la fin d'une certaine gaité, d'une joie de vivre ensemble. Voilà pourquoi, quelques soient les différends, il reste précieux, sans égarer son propre point de vue, de les dépasser. Pour conclure, cette citation prise dans L'Argent de Péguy :

« Nous avons connu un temps où, quand un ouvrier allumait sa cigarette, ce qu'il allait vous dire, ce n'était pas ce que le journaliste a dit dans le journal de ce matin »

09:48 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, charles péguy, julien benda |

samedi, 21 mars 2009

Péguy parlant du peuple

Je cherchais un autre passage de lui. Mais je suis tombé sur celui-ci, que j'avais surligné, il y a bien longtemps :

« De mon temps, tout le monde chantait. Excepté moi, mais j'étais déjà indigne d'être de ce temps-là. Dans la plupart des corps de métiers, on chantait. Aujourd'hui, on renâcle. Dans ce temps-là on ne gagnait pour ainsi dire rien. Les salaires étaient d'une bassesse dont on n'a pas idée. Et pourtant tout le monde bouffait. Il y avait dans les plus humbles maisons une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond on ne comptait pas. Et on n'avait pas à compter. Et on pouvait élever des enfants. Et on les élevait. Il n'y avait pas cette espèce d'affreuse strangulation économique qui à présent d'année en année nous donne un tour de plus. On ne gagnait rien. On ne dépensait rien. Et tout le monde vivait.

Il n'y avait pas cet étranglement d'aujourd'hui, cette strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière, propre, nette, sans une bavure, implacable, sage, commune, constante, commode comme une vertu, où il n'y a rien dire, et où celui qui est étranglé a si évidemment tort.

On ne saura jamais jusqu'où allait la décence et la justesse de ce peuple ; une telle finesse, une telle culture profonde ne se retrouvera plus. Ni une telle finesse et une telle précaution de parler. Ces gens-là eussent rougi de notre meilleur ton d'aujourd'hui, qui est le ton bourgeois. Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. »

( Charles Péguy, L'Argent - 1913)

22:31 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : charles péguy, littérature, common decency |

dimanche, 04 janvier 2009

Le faucheur sans peur et sans reproche

1915 : La guerre et ses vicissitudes engendrent des besoins supplémentaires en petites coupures. On décide de créer en toute urgence un nouveau billet de 20 francs. Le moulage en plâtre d'une médaille de Bayard vu de profil, conservée à la Bibliothèque Nationale fournira et formera le motif de la vignette, reproduit également en filigrane. Bayard devient ainsi le premier personnage historique à remplacer sur un billet français les allégories abstraites et les dieux pour lesquels on avait opté durant le tout dix-neuvième siècle. Bayard ouvre ainsi un long et grave cortège de figures choisies, véritable album de bandes dessinées de l'histoire du pays, qui ne se refermera qu'avec l'apparition des billets européens aussi laids qu'anonymes que nous manipulons dorénavant. Pourquoi Bayard ? Sans peur et sans reproche : la devise, en pleine guerre de quatorze, a pu paraître de circonstance. On la dispose donc sur le billet, fractionnée en deux morceaux, sous chaque partie du médaillon. Gravé par Romagnol et imprimé à Lyon, sur papier du Marais, dès mars 1917, le nouveau 20 francs sera mis en circulation le 1er octobre de cette même année.

Sur le verso du Bayard, un faucheur est debout, en train d'aiguiser d’un geste leste la lame de sa faux. Sur la tête du faucheur un galurin assez large. Il est en bras de chemise, un fourreau à la ceinture, a l'air plein de santé, de fougue. A l’heure de l’angélus, on le croirait surgi d'un poème de Francis Jammes : France rurale, bonne France paysanne, sans peur, non plus, et sans reproche, qui envoie au front des troupes, en veux-tu en voilà! Est-ce l’Angélus de l’aube ou celui du soir ? On ne le sait. Tout autour de lui, dans un camaïeu fort attrayant, la moisson est abondante, bleu et clair, le jour est prometteur. Les saisons vivent encore. On pense pourtant à ces quatrains de Péguy, le fils boursier du menuisier d’Orléans qui mourut en chevalier le 5 septembre 1914, fauché d’une balle au front à Villeroy, 22 km de Notre Dame de Paris :

O peine seule épouse

Dans la maison

Peine seule jalouse

Seule en prison

Ton château sur la roche

Et ton donjon

Sans peur et sans reproche

Et ton blason.

Avec le forgeron et le savant, le faucheur demeure un personnage éminemment emblématique, qu’on retrouve sur de nombreux billets. Ce billet de vingt francs, ne comprenant que deux couleurs typographiques sur chaque face en raison de la rapidité de sa fabrication, se révélera à l’usage fort vulnérable : Huit falsifications seront recensées entre 1919 et 1927; le Bayard et son faucheur cessent donc d’être imprimés à partir de 1920, et sont retirés de la circulation en 1930. Le Bayard et son faucheur demeurent tous deux indissociés, telle une pièce de collection précautionneusement conservée dans de beaux albums en cuir, ceux qu'on montre aux invités dans la grand salle, non loin de l'âtre, en s'aidant d'une lampe tachée de quelques cacas de mouches, tandis que le vent bat la colline au-dehors :

On fauchait au soleil où les herbes bougeaient

et le chien, timide et pauvre, par devoir aboyait.

La vie existait. Un paysan disait de gros mots

à une mendiante volant des haricots.

Les morceaux de fôret étaient des pierres noires.

Il sortait des jardins l'odeur tiède des poires.

La terre était pareille aux faucheuses de foin,

la cloche de l'église toussait au loin.

Et le ciel était bleu et blanc et, dans la paille,

on entendait se taire le vol lourd des cailles.

Francis Jammes – «Le soleil fasait luire » (De l’Angélus de l’aube à l'Angélus du soir – 1897)

07:05 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : billets français, bayard, littérature, francis jammes, charles péguy |