vendredi, 20 février 2009

Ecrivains aphones

Qu'est-ce qu'un écrivain aphone ? Un écrivain sans voix. Qu'est-ce qu'un écrivain sans voix : un écrivain qui ne sait parler que de soi. Soi. Soi, à tout bout d'pages, entraînant chacun de ses lecteurs dans l'illusion et la banalité que représente la pseudo-connaissance de soi par ce type d''écriture. Entraînant son lecteur dans sa vision lilliputienne des choses. Qu'est-ce qu'une vision lilliputienne des choses ? Une vision lilliputienne des choses est une vision dépressive du monde. Une vision vue de soi. La vision dépressive de l'écrivain aphone. Un écrivain a tout à fait le droit d'être névrosé (dixit l'illustre Barthes). Mais pas celui d'être dépressif. Car alors il perd sa voix. Je constate qu'un des traits communs de tous les écrivains aphones que les cinquante dernières années ont produits est d'être dépressif. Ou de faire comme. Des exemples ? On en trouve à la pelle. Je me contenterai de deux icones : Côté mâle, regardez Charles Juliet. Côté femelle, tournez les yeux vers Annie Ernaux. Aussi aphones l'un que l'autre. Aussi centrés sur eux. Vision du monde au ras de sa propre existence. Leur seul individu. Le mien. Nos miasmes. Aucun style. Le monde, avec cela, comme évacué. Absent.

Dans un chapitre de La culture du narcissisme, l'essayiste américain Christopher Lasch a fort bien analysé la manière dont ces écrivains aphones sont les chevaliers servants de l'ordre narcissique qui s'impose à nous tous. Il est l'un des premiers à avoir mis en lumière la différence entre l'introspection à laquelle une véritable autobiographie convie son lecteur, et la platitude désespérante de ce discours truqué qui est celui du faiseur d'autofiction. Pour finir, ce paragraphe essentiel de Christopher Lasch sur le sujet,

« Les confessions entreprises dans cette atmosphère d'irresponsabilité dégénèrent en anticonfessions. Ces expositions de la vie intérieure en deviennent, sans le vouloir, la parodie. Ce genre littéraire qui semble mettre en valeur l'intériorité nous prouve au contraire que la vie intérieure est précisément ce qu'on ne peut plus prendre au sérieux. L'écrivain d'antan mettait à nu ses luttes intérieures, car il était persuadé qu'elles représentaient un microcosme du monde. Les confessions de l'artiste contemporain n'ont de remarquable que leur écrasante banalité. Le voyage intérieur ne révèle que le vide. L'écrivain ne voit plus la vie reflétée dans son esprit mais, au contraire, le monde, même vide, comme son propre miroir. Lorsqu'il rend compte de ses expériences "intérieures", ce n'est pas pour nous donner un tableau objectif d'un fragment représentatif de la réalité, mais pour séduire afin qu'on s'intéresse à lui, afin qu'on l'acclame, qu'on sympathise, et qu'ainsi l'on conforte son identité chancelante ».

Christopher Lasch, La Culture du Narcissisme (Climats)

Voilà. C'est, brièvement, ce que j'appelle être aphone. Avoir une voix, et ne révéler que le vide. Mais la notion demande à être retravaillée en temps et heures. Elle le sera assurément.

20:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (27) | Tags : autofiction, christopher lasch, la culture du narcissisme, écrivains aphones |

mardi, 17 février 2009

Pavese et Reverzy

Le métier de vivre : le titre appartient à César Pavese. C’est celui de son journal, qui court du 6 octobre 1935 au 18 août 1950. Dans la journée d’hier, je suis passé sans trop savoir pourquoi, sans crier gare, en silence, de Jean Reverzy à César Pavese. Les deux écrivains ne sont pas si loin l’un de l’autre, ni dans le temps, ni dans l’esprit, ni dans ma bibliothèque. Ils ont vécu à peu près le même nombre d’années, à peu près les mêmes années. Les sonorités de leurs noms se font écho, Pavese et Reverzy. Leurs prénoms aussi ont du commun : César et Jean, le prénom d’un empereur et celui d’un apôtre, devenu celui de n’importe quel italien, de n’importe quel français. Du Mal du soir de Reverzy au Métier de Vivre de Pavese, il n’y a qu’un pas. Comment, après ce détour par Pavese, suis-je revenu à Reverzy ? La journée d’hier passa. Quid de celle d’aujourd’hui ? D’un 17 février, l’autre :

Pavese (1908-1950):

Les jugements moraux de Madame Bovary ignorent tout principe sauf celui de l’artiste qui violente et imite tous les gestes humains. Certains se gargarisent du tableau que Madame Bovary donne de l’amour, y voyant une saine critique des vieilleries romantiques faite par une « robuste conscience », et ils ne voient pas que cette robuste conscience n’est pas autre chose que le fait de regarder nettement, d’étaler fougueusement les tristes mobiles humains. Comment peut-on vivre, selon Madame Bovary ? D’une seule manière : en étant un artiste calfeutré chez soi. Garde-toi bien de prendre au sérieux les critiques de Flaubert envers la réalité : elles ne sont faites que d’après ce seul principe : tout est boue, sauf l’artiste consciencieux.

17 février 1938

Reverzy (1914-1959) :

Hier soir, j’étudiais l’attente. Chez moi, dans une parfaite solitude, assis dans un fauteuil, je guettais l’instant où les invités, dix personnes, arriveraient. J’aurais voulu percevoir l’instant où se briseraient net l’isolement et le silence ; et je prévoyais le changement non seulement de moi-même, mais surtout de ce que je pouvais percevoir du monde : les murs de la pièce, les meubles, la lumière. Je m’étais promis d’observer scrupuleusement, dès leur intrusion, ceux que j’attendais d’une seconde à l’autre ; et ce n’étais pas pour connaître cet instant même, celui de leur entrée, mais l’instant d’avant, celui où je vivais en ma solitude, face à face avec moi-même. Ils vinrent, le but de toute mon attente – les voir entrer, les saisir, percevoir le changement de moi-même, et par le contraste de ce changement mieux pénétrer mon état intérieur - en une seconde fut oublié. Mon projet ne me revint à l’esprit que lorsqu’ils furent partis. Donc, je ne les avais pas vus entrer

17 février 1955

00:03 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, pavese, reverzy, le métier de vivre, le mal du soir |

dimanche, 25 janvier 2009

La Gerbe d'Or & l'art du tombeau

Le père Béraud est mort un quatorze juillet de 1909, cela fait presque vingt ans de cela. Lui ne pourra lire La Gerbe d’Or, ce récit d’un fils, dont le titre, avec éclat, rayonne sur la couverture. Mais la mère demeure, « qui l’attend, assise sur sa chaise, près de la fenêtre d’où l’on voit la rue Ferrandière » Ce livre, dit le fils, c’est pour elle qu’il l’a fait.

On a clos les volets de la boulangerie. Douze syllabe : cela pouvait-il débuter autrement que par un alexandrin classique ? Et s'achever autrement que par ce faux décasyllabe, digne rejeton d’une chanson réaliste de la Butte montmartroise : On est un homme. (4) Les bêtises commencent ? (6) Le premier verbe de La Gerbe d’Or est donc clore. Le dernier, commencer. Belle inversion qui ne doit rien au hasard. Pour glisser, comme en sourdine, d’un univers d’enfant à un monde de survivant, pour ne pas dire de revenant, au fil de ce texte sobre et richement travaillé. Nous sommes en 1927. De La Conquête du Pain, Béraud n’a encore écrit que le premier volume, et il paraît changer complètement de style et de genre, en adoptant soudainement le récit d’enfance à la première personne. Pourtant… Qu’est-ce, au juste, que cette foisonnante Gerbe d’Or, que l’éditeur annonce comme le volet premier d’un cycle autobiographique ? Le créateur de l’expression fut, à proprement parler, le père d’Henri Béraud qui, avant que son fils n’en fît le titre d’un livre, en avait fait l’enseigne de sa boulangerie :

« La boutique était ancienne. Mais l’enseigne, A la Gerbe d’Or, était nouvelle. Mon père l’inventa bien avant d’acheter la boulangerie. »

Un berger dauphinois… Qu’on se figure, si c’est possible, la signification que revêtait une telle expression dans l’esprit d’un berger dauphinois au retour de cinq années de régiment dans les années 1875. A l’origine, assure le texte, il était une romance de Pierre Dupont, telle que pouvaient en conserver au cœur les enfants des rêves brisés de 1831, 1834, 1848. Ces romances, seules, leur ouvraient encore un avenir. Gerbe d’or : métaphore du lent accouchement de 1789, de l’énergie dorée d’une jeunesse qui renaît des désillusions de ses aînés, allégorie de la liberté en herbe, de la prospérité promise, de la propriété conquise. Qu’on se le figure donc, cet homme d’un autre monde, cet homme d’un dix-neuvième siècle arrivant enfin à maturité, en train de peindre « en belles lettres jaunes et rouges » l’enseigne sur sa devanture. Qu’on se le figure sans sourire, songeant que cette gerbe, une vie de travail à son compte en renouvellerait chaque année l’or de son blé.

En 1927, pourtant, lorsque son fils s’apprête à en conter l’histoire, la boulangerie dans laquelle il a poussé tel un épi est retournée au néant, « comme bien d’autres au lendemain de la guerre. » Seule demeure la nudité de ce titre, étincelle, en une autre époque, de l’enseigne, qui seule perdure. La magnificence de ce faisceau poétique, qui aura traversé la guerre et ses horreurs, survit au milieu des années charleston, N.R.F., dada, tel « une petite patrie dans le temps », un anachronisme « solitaire et rustique » de l’Ancienne France. Tout le silence des nuits de l’île de Ré ne sera pas de trop pour que l’écrivain parvienne, ligne à ligne, mot à mot, à développer toutes les ressources de la formule : Gerbe d’Or, métaphore des temps heureux, foyer de l’enfance, pain du boulanger, prose du récitant, travail qui donne vie, parole qui célèbre le travail, succession des chapitres et des souvenirs liant, à travers l’imaginaire, la génération des pères à celle des fils dans la conquête d’une liberté sans accroc. Du sillon du laboureur au pétrin du boulanger, de l’art de pétrir le pain à celui de conduire la phrase, un élan se poursuit, une quête plus qu’une réminiscence.

Pour Béraud, il s’agit, au sens propre, de désintellectualiser le monde. Face à Gide et ses Gallimardeux, il s’agit de saisir la correspondance entre le mot et l’affect à travers le déploiement textuel d’une seule métaphore : cette métaphore paternelle dont les neuf chapitres de la Gerbe d’or du fils s’évertuent à débusquer le sens, la déclinant sur tous les modes et sur tous les tons, la mettant littéralement en gerbe. Comme Ciel de suie, l’originalité de ce chef d’œuvre provient au final de l’adéquation impeccable qu’il réalise entre son titre et l’histoire qu’il raconte (une enfance heureuse), les modalités de sa narration (une succession de scènes), un objectif défini ( ressusciter le meilleur d’une époque), un parti pris d’écriture (embellir) et les enchaînements qui, d’un épisode à l’autre, assurent en sourdine une chronologie significative.

« Comme une gouache peinte sur une ardoise » : Lyon, dans cette perspective, devient un cadre, un espace vide de toute idéologie, un site, un pays. Son ciel, ses fleuves, ses collines, les devantures alignées de ses anciennes boutiques, les enfilades de ses vieilles rues pavées, le damier de ses quartiers, tout cela fuse comme autant d’images peintes, afin de tendre des toiles éphémères derrière les exploits quotidiens des personnages revenants. Les personnages : une véritable collection de centons. Chacun, par son habit, son odeur, ses manies, ses expressions, ses gestes, reconstruit le pourtour anonyme de la dernière décennie du dix-neuvième siècle : Chacun occupe une place significative dans la reconstruction idyllique de ce qui n’est pas, à proprement parler, un moment de l’histoire, mais une façon heureuse de la percevoir.

M. Ecuyer, le libraire antiquaire, nostalgique de l’An II :

« Nous allions, par les berges agrestes de la Saône. Il me montrait, aux portes de la ville, cette grotte où Jean-Jacques, arrivant à Lyon, las, fourbu, s’était endormi, par un soir d’été. Il me parlait de la Terreur dans un langage démodé, un peu emphatique, à la Louis Blanc. Il me faisait peur avec la guillotine. Quand il mourut plus tard, beaucoup plus tard, en 1917, ce fut du chagrin de la guerre, et pour avoir appris que l’histoire s’écrit avec de vraies larmes et du sang rouge ».

M. Duvernay, un érudit retraité :

« Il sert dans mes souvenirs de premier plan aux perspectives du Lyon de 1890. Je le vois passer, tel qu’il était en ce temps-là, beau quadragénaire à la Monsalet, la face pleine et gourmande, sous des flocons de cheveux gris, un cordon de moire tombant du lorgnon jusqu’au nombril, une noble corpulence, une démarche épiscopale, un sourire de célibataire. »

M Fournets, un inventeur autodidacte :

« Homme jeune encore, massif, il plaisantait avec amertume, d’une voix d’airain, dont il contenait les éclats. Je ne vis jamais son regard, abrité qu’il était par des verres fumés. M. Fournets portait une fine moustache, fort triste, tombant à la chinoise, autour de ses grosses lèvres. Marchant à pas comptés, comme un homme qui suit un cortège, il fumait sans relâche des cigares d’un sou, dans un fume-cigare en ambre à virole d’or ; il en tirait, à force d’art et de lenteur, une fumée balsamique.»

Au centre du dispositif, un vivant pantagruélique : Lorsqu’il parlait, confie le narrateur, le père Béraud n’aimait pas qu’on le contrarie. Il était très fort, non seulement pour bien nommer des enseignes, mais également raconter ses chasses, des histoires villageoises, des farces de lurons, des batteries entre clochers et, à tous, distribuer des sobriquets. Lors de la Saint-Honoré (fête des boulangers), il provoquait chez son fils une admiration à perdre le souffle, tout simplement parce qu’au centre du banquet des boulangers et de leurs épouses réunis, lorsque une voix du fond de la salle criait : La parole est à Béraud, il chantait et parlait avec une aisance stupéfiante : « Il avait certainement une rare facilité de parole. Que n’ai-je hérité de lui ce don précieux ? ». Un détail, pourtant, frappe l’enfant : Si le père Béraud faisait face à quiconque (« Ces yeux, qui n’avaient pas froid, mon père se flattait de ne les baisser devant personne, et c’était vrai. »), devant un homme instruit, cette parole, si libre en privée, se tarissait immédiatement. Trait de génération, précise le texte : « On ne se représente plus très bien, aujourd’hui, ce que fut le prestige des cuistres au temps des Paul Bert, des Duruy, des Larousse… C’était l’apogée de la redingote, de la barbe en herbe foulée, de la cravate au nœud cousu, du binocle circonflexe ». En tout cas, rajoute le fils, lui, si beau parleur en privé « restait tout court pour peu que la plus pelée des bêtes à diplômes se mit à braire devant lui ». La parole, quoi qu'en dise la fiction embellie, la parole n’était donc pas toujours au père Béraud. « Il règne une fierté, un orgueil dans ce livre, un éblouissement », écrira le romancier Bernard Clavel à propos de la Gerbe d’Or. Un orgueil ! Soit ! Mais quel orgueil ?

Parce qu’il avait « au plus haut degré le préjugé de l’instruction », on doit en convenir, celui du père dut souvent en rabattre. Car c’est un homme intimidé, peut-être même humilié, qui, un matin de septembre 1898, s’adresse en ces termes au proviseur du lycée Ampère : « Monsieur, je vous amène mon fils unique à qui je voudrais donner de l’instruction » Cette seule phrase, un document d’époque, tout un programme, n’est-ce pas ? Un orgueil ? Il possédait bien, nous avoue le texte, « le patient et naïf orgueil des ancêtres paysans… Lui, le petit campagnard parti pour la ville, il avait fait son trou. Eh bien ! Il fallait continuer, creuser encore ! Chacun son tour. Le nom des Béraud en valait un autre ! »

Le discours de l’autobiographe croise ici celui du romancier, dans le Bois du Templier Pendu, qui écrit d’un de ses personnages, Louis Chambard : « Qu’était-ce, pour un pareil homme, que l’ordre détruit, sinon un vain regret, une saignée d’éternels vaincus ? Ce qui le faisait marcher droit, c’était l’appel de la race, un cri venu du fond des âges, et qui commandait aux pères de travailler sans relâche à l’élévation de leurs fils ».

On se trouve là à la croisée d’un discours fictif et d’un discours autobiographique. Sous la plume du fils, la geste du père Béraud paraît bel et bien prolonger de façon romanesque celle des Lurons de Sabolas, dans une sorte de rêverie identitaire qui croise à la fois les genres, les personnes et les personnages. Cette confusion, ce « dédoublement » sont fréquents chez Béraud qui, dans son futur juge, lors du procès caricatural qu’il lui faudra subir, croira plus tard reconnaître Chambard et se vivra littéralement, bien avant Camus, comme un étranger à son propre procès. Ce que Béraud souligne avec beaucoup de justesse ici, c’est que le peuple ayant « conquis le pain », restera coi et sans recours tant qu’il n’aura pas aussi conquis la parole. Si dorée, si lumineuse fut la croûte des pains que le boulanger cuisait « chaque jour pour des hommes endormis », si justes, si clairvoyants doivent être les mots qui construisent son tombeau. Car la Gerbe d’Or ressuscite le genre perdu et l’art ancien des tombeaux. La fierté, l’éblouissement, l’orgueil qu’on sent traverser ce récit sont bien celui du fils qui, ayant accompli l’ultime conquête, forge de lettres et de lignes sa gerbe où dort en repos le plus chéri de ses personnages, ciselant une parole qui ait, in memoriam, l’allure croustillante du pain.

La boutique, précise l’incipit, date du XVIIème siècle. Et l’on a vu qu’elle a disparu, « comme beaucoup d’autres choses », après la guerre de Quatorze. Son existence réelle couvre donc une période qui s’étend de Louis XIV au président Fallières, c’est à dire de 1661 à 1913. Elle correspond à un cycle historique qui conduisit la France de l’apogée de la monarchie absolue à la fin de l’âge d’or républicain. De cette période, le père Béraud constitue le point d’orgue, la vivant emblème de cette conquête du pain commencée en ce règne qui, si l’on en croit le Bois du templier Pendu, laissa les manants dans un pays fou de faim :

« Ceux qui, durant ces années, levaient en mourant leurs yeux naïfs et désespérés, cherchaient en vain dans le grand ciel vide, ce Roi Soleil, dont tous les vents du royaume portaient le nom, et qui pareil à Dieu, demeurait invisible aux regards silencieux des questions des pauvres ».

Le père Béraud, dont le texte figure le tombeau en majesté, est d’ailleurs implicitement assimilé au Roi Soleil, par la couleur qui les caractérise tous deux (l’or), mais également par un jeu de mots qui explicite la comparaison entre leurs deux royautés: « L’or de la gerbe, en pâlissant peu à peu, prenait la patine de l’ancien, si bien que finalement, l’agreste attribut semblait, lui aussi, dater du Roi Soleil. »

Roi, le personnage l’est par la place qu’il occupe dans la narration, le charisme qu’il incarne au foyer, mais surtout par le fait qu’au contraire de Louis XIV qui refusait le pain, lui le fabrique chaque jour pour les hommes endormis, nous apprend son fils. Et l’on sait quel double sens le mot endormi a pour Béraud. Aux limites du noble, la Gerbe d’Or c’est avant tout le sacre de ce roi républicain, dont la guerre et ses bourreurs de crâne, ses politiciens instruits, et ses obus meurtriers ont brusquement interrompu le règne, ou dissipé les illusions. Si Dumas violait parfois l’Histoire, Béraud la confond. Les princes de sang autrichiens dorment en paix dans la crypte des Capucins à Vienne, ceux de France à Saint-Denis. Requiescat in pace. Au centre de ce qu’il faut bien nommer un tombeau trône ce que La Bruyère aurait appelé, lui, un caractère, et qu’avec Béraud, nous qualifierons de tempérament. Vers ce personnage central, foyer originel de la métaphore, étalon précis de la République et de ses plus modestes espoirs, convergent tous les enjeux du récit : Car c’est seulement au cœur du texte de son fils qu’il repose doucement, le roi républicain :

7 Repose doucement père

8 Puisque tu es allé dormir

8 Dors sans tourments et sans regret

8 Tu ne dois rien à ton enfant

6 Tu lui as tout donné

8 Et bien plus que des parchemins

8 La fi-erté d’être ton fils

7 Et la plus belle fortune

6 Celle du souvenir

7 Si par-dessus mon épaule

6 Tu regardes courir

7 la plume sur le papier

3 + 8 Tu sais bien comment je vais finir mon livre

9 + 5 Et que bientôt je le porterai là-bas à la mère

9 Qui l’attend assise sur sa chaise

7 Près de la fenêtre d’où

7 l’on voit la rue Ferrandière.

Le récit a débuté par une vision d’enfance, la somnolence d’une mère, mains qu’a polies le travail posées sur un tablier, devant son petit garçon, tandis que le père est à Paris où il visite l’Exposition Universelle. Même image, même vision en excipit. Mais cette fois ci, la mère questionne :

« En le prenant (ce livre qui lui est destiné) dans ses mains que le travail a tant usées, elle dira : Pourquoi remuer toutes ces choses, mon petit ? Le temps passé ne peut pas revenir dans les livres… » Une vieille boulangère presque illettrée parle, à cette époque, au contraire de Proust. Alors pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi, aller réveiller « tous les chagrins qui dorment » ? Si on laisse opérer le charme de cette poétique (en lisant le texte à voix haute, par exemple), on sent bien que le texte joue de l’écart entre ce qui fut et ce qui n’est plus, comme si méthodiquement il prenait la mesure de ce qui sépare deux époques. C’est presque un travail de géomètre qu’effectue Béraud, car il s’agit là de prendre la dimension historique du changement :

C’est alors que le lecteur peut se demander quelle puissance, quel sortilège, quel événement a bien pu transformer chez le narrateur de simples souvenirs en reliques, dans l’indifférence de tous à quel bouleversement ? En creux, bien sûr, comme dans Lazare, se profile l’événement monstrueux qui ne serait pas un sujet de littérature, mais qui pour n’être jamais nommé, est là, pesamment et fermement là. Au contraire de chez Proust, à qui la guerre fut épargnée, le travail de la mémoire n’est nullement ici le moteur de l’écriture. L’attente de la réminiscence n’est point le motif entrepris. Sa révélation ne fait l’objet d’aucune quête. « La sagesse n’est-elle pas d’entrebâiller, sans les rouvrir tout à fait, les portes que le temps a fermées sans bruit sur nos illusions ? ».

Dans les Lettres des poilus, un certain Fernand écrit ceci à ses parents : « Il est inutile que vous cherchiez à me réconforter avec des histoires de patriotisme, d’héroïsme ou choses semblables. Pauvres parents ! Vous cherchez à me remettre en tête mes illusions d’autrefois. Mais j’ai pressenti, j’ai vu et j’ai compris. Ici-bas tout n’est que mensonge, et les sentiments les plus élevés, regardés minutieusement, nous apparaissent bas et vulgaires. »

En sens inverse, les sentiments les plus communs, les plus vulgaires, les plus simples ne peuvent-ils pas apparaître comme les plus dignes, les plus rares et les plus élevés, lorsqu’ils sont ainsi évalués, à l’aune d’un tel sacrifice ? Car ils sont bien clos, les volets d'avant quatorze. Et ce sont bien des bêtises qui commencent, avec cette folle victoire et cette non moins folle modernité. Tout le lyrisme, l’incomparable beauté de ce récit d’enfance tient à ce non-dit clairvoyant qui cache l’horreur de la tranchée sous le sillon de la ligne, la boutique et le pain du père derrière le bouquin et la parole du fils, afin d'offrir au lecteur -mère de toute survie- pour affronter le monde de l'après, une gerbe qui soit véritablement faite d’or.

Envoi manuscrit de Béraud :

A son ami Régis Gignoux, en souvenir de notre village

00:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, littérature, gerbe d'or, lyon, culture, récit d'enfance |

vendredi, 23 janvier 2009

Henri Béraud : La force du temps

Je quitte à l’instant l’œuvre de Béraud. Et il me semble qu’il ne l’a jamais écrite, à peu de gens près, que pour lui-même. Comme tous les écrivains. Je ne parle pas, bien sûr, des grands reportages ni des pamphlets polémiques. Comme Joseph Kessel, comme Albert Londres, auxquels il ouvrit bien des portes, il rédigea les premiers pour vivre. Quant aux seconds, dans le contexte rudement cauchemardesque de la seconde moitié des années trente, il estima que c’était son devoir d'être de la bagarre en les faisant publier.

Je parle d’une bonne quinzaine de livres, ce qui n’est pas absolument rien. Et je n’hésite pas à croire que si la littérature française doit sortir vivante de la vacuité sidérante et du conformisme accablant dans lesquels l’ont plongée aussi bien l’institution universitaire que les politiques éditoriales de ces quarante dernières années, la redécouverte de cette œuvre par de jeunes ou de nouveaux lecteurs aura un rôle déterminant à jouer.

Car il y a dans la phrase d’Henri Béraud quelque chose d’asséné et de brutal, de juste et d’élégant, et même souvent de raffiné, qui fait sa fête à tout amoureux de la langue française. Henri Béraud ne fut ni un idéologue, ni un penseur, ni un politique Contrairement à beaucoup d’hommes de sa génération, il sortit la vie sauve de l’enfer des tranchées de quatorze dix-huit. Comme beaucoup d’hommes de sa génération, il sut alors qu’il avait sacrifié son existence, car la société au sein de laquelle elle s’apprêtait à se dérouler avant que la boucherie ne commence, cette société, bel et bien, n’était plus. C’est pourquoi il jeta sur le monde un regard à la fois baroque et lyrique, l’un de ceux qui siéent mal au sérieux que lui demandait son temps : un regard de revenant désenchanté. Iceberg anachronique et têtu, n’explique-t-il pas encore, en 1944 ainsi sa conception politique : « Elle s’exprime toute dans l’amour de la France , la haine des Anglais et le refus de toute obédience étrangère » Cette politique qui, dit-il « a suffi à nos vieux rois, aux hommes de 93, à Napoléon, peut bien suffire à un fils de boulanger.»

L’effacement d’un grand auteur, quel qu’il soit, est toujours significatif de quelque chose. Dans une démocratie sur-médiatisée de pied en cap, le fait d’honorer chaque 11 novembre la mémoire d’un soldat inconnu est évidemment moins compromettant que le fait de perpétuer la mémoire d’un soldat qui fut trop connu et, surtout, inconsidérément bavard. Pour sa défense, c’était son métier de parler ainsi. Loin de moi l’idée d’attenter à la justesse d’une commémoration dont Béraud lui-même écrivit un jour que les Allemands nous en enviaient l’idée. Le fait est que, pour son malheur, Henri Béraud a appartenu à cette génération-là - que des cadets opportunistes auront singulièrement réduite au silence- et qui, parce que la gloriole la faisait rire, a laissé faire. Brasillach eut les honneurs d’un procès en bonne et due forme. Celui de Béraud, qui passa avant, lui, est une atroce caricature. .

«Pour moi la guerre n’est pas un sujet de littérature», écrivit un jour ce dernier. Elle fut, à vrai dire, cette guerre de Trente ans qui l'a conduit de l'an quatorze à l'an quarante-quatre, un horizon indépassable qui conditionna toute sa trajectoire parmi les hommes. Tandis que d’autres, de sa génération, se bornèrent à romancer leur guerre, il s’ingénia à démontrer qu’il n’y eut pas, qu’il n’y aura jamais d’autres guerres que la guerre économique entre les riches et les pauvres, en écrivant La Conquête du Pain, un ensemble de trois récits, fondé sur la dialectique du servage et de l’affranchissement. Témoin des bouleversements irrémédiables que le siècle imprimait à la société, il a dressé le tombeau éblouissant des jours qu’il vivait à mesure qu’ils s’écoulaient. Et sur le monde contemporain qu’il traversait avec effroi, il a passé son temps à rédiger des reportages, faisant de tout, même de sa propre mort, le prétexte d’une enquête.

Parce qu’il fut identifié au régime honni de la Troisième République dans laquelle ses pamphlets lui attirèrent des ennemis en nombre incalculable, ses juges ont eu intérêt à ce qu’il disparaisse avec elle. Soit. Henri Béraud qui était l’habitant d’un autre monde, n'a pas voulu, lui-même, être du leur. Quiconque ne regarde cet autre monde qu’avec l’œil abstrait de notre époque ne comprendra rien à la beauté, à la puissance et au grand effroi dont elle porte la gravité jusqu’à nous : "Par ma jeunesse, je touche au temps des diligences. J’ai connu les grand’routes, quand il y avait encore des auberges et des rouliers. Mon enfance, que hante le souvenir des pataches à bâches vertes, des picotins aux relais, des palefreniers à blouses blanches et bleues et bonnets de coton, me fait plus proche de mon bisaïeul que de mon cadet, plus semblable à un Mil huit cent trente qu’à un Moins de trente ans. Et je me crois jeune !"

10:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : littérature, lyon, béraud, histoire, troisième république |

samedi, 17 janvier 2009

Empreintes pour empreintes

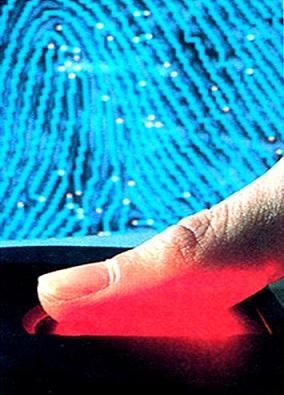

"J'ai vécu à une époque où la formalité du passeport semblait abolie à jamais. N'importe quel honnête homme, pour se rendre d'Europe en Amérique, n'avait que la peine d'aller payer son passage à la Compagnie transatlantique. Il pouvait faire le tour du monde avec une simple carte de visite dans son porte-feuille. Les philosophes du XVIIIème siècle protestaient avec indignation contre l'impôt sur le sel - la gabelle- qui leur paraissait immoral. Il y a vingt ans, le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales, formalité jusqu'alors réservée aux forçats. Oh! Oui! Je sais, vous vous dites que ce sont là des bagatelles. Mais en protestant contre ces bagatelles, le petit bourgeois engageait sans le savoir un héritage immense, toute une civilisation dont l'évanouissement progressif a presque passé inaperçu, parce que l'Etat Moderne, le Moloch Technique, en posant solidement les bases de sa future tyrannie, restait fidèle à l'ancien vocabulaire libéral, couvrait ou justifiait du vocabulare libéral ses innombrables usurpations :

Au petit bourgeois français refusant de laisser prendre ses empreintes digitales, l'intellectuel de profession, le parasite intellectuel, toujours complice du pouvoir, même quand il paraît le combattre, ripostait avec dédain qe ce préjugé contre la Science risquait de mettre obstacle à une admirable réforme des méthodes d'identification, qu'on ne pouvait sacrifier le Progrès à la crainte ridicule de se salir les doigts ! Erreur profonde ! Ce n'étaient pas ses doigts que le petit bourgeois français criagnait de salir, c'était sa dignité, son âme. Oh ! Peut-être ne s'en doutait-il pas, ou ne s'en doutait-il qu'à demi, peut-être sa révolte était-elle beaucoup moins celle de la prévoyance que celle de l'instinct. N'importe ! On avait beau lui dire :"Que risquez-vous ? Que vous importe d'être instantanément reconnu, grâce au moyen le plus simple et le plus infaillible ? Le criminel seul trouve avantage à se cacher..." Il reconnaissait bien que le raisonnement n'était pas sans valeur, mais il ne se sentait pas convaincu. En ce temps-là, le procédé de M.Bertillon n'était en effet redoutable qu'au criminel, et il en est de même encore maintenant. C'est le mot de criminel dont le sens s'est prodigieusement élargi, jusqu'à désigner tout citoyen peu favorable au Système, au Parti, ou à l'homme qui les incarne. Le petit bourgeois français n'avait certainement pas assez d'imagination pour se représenter un monde comme le nôtre, si différent du sien, un monde où à chaque carrefour, la Police d'Etat guetterait les suspects, filtrerait les passants, ferait du moindre portier d'hôtel responsable de ses fiches, son auxiliaire bénévole et public. (...)

Depuis vingt ans, combien de millions d'hommes, en Russie, en Italie, en Allemagne, en Espagne, ont été ainsi, grâce aux empreintes digitales, mis dans l'impossibilité non pas seulement de nuire aux tyrans, mais de s'en cacher ou de les fuir ? Et ce système ingénieux a encore détruit quelque chose de plus précieux que des millions de vies humaines. L'idée qu'un citoyen, qui n'a jamais eu affaire à la Justice de son pays devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui lui plaît, pour des motifs dont il est seul juge, ou simplement pour son plaisir, que toute indiscrétion d'un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves, cette idée ne vient plus à l'esprit de personne. Le jour n'est pas loin peut-être où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clef dans la serrure, afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour, que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition. Et lorsque l'Etat jugera plus pratique, afin d'épargner le temps de ses innombrbles contrôleurs, de nous imposer une marque extérieure, pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer, la joue, la fesse, comme le bétail ? L'épuration des Mal-Pensants, si chère aux régimes totalitaires, en serait grandement facilitée."

Georges Bernanos - La France contre les Robots - (chapitre II) - 1945- livre de poche biblio n° 3303

14:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : littérature, actualité, sécurité, surveillance, sarkozy, société, bernanos |

lundi, 29 décembre 2008

Vu de Fourvière

De tous les panoramas offerts au badaud qui farniente dans Lyon, le plus célébré se découvre du sommet du jardin du Rosaire, au pied de la basilique de Fourvière. On le doit à Léon Boitel, le fondateur tristement oublié de la Revue du Lyonnais. C'est lui qui, en 1833, conceptualisa le premier la perspective offerte par ce point de vue sur la cité : révélateur d’une part de sa beauté insoupçonnée, mais également de sa honteuse misère : car vu de Fourvière, la misère, autant que la beauté de Lyon se découvrent alors à perte de vue : « Lyon amoncelé, Lyon accroupi, maisons sur maisons, jetées pêle-mêle, hautes et basses, noires et grises, blanches et bariolées, tatouées d’enseignes, longues, carrées, octogones, triangulaires ; tout cela groupé sans ordre entre le Rhône et la Saône, appelé ville, appelé Lyon. ». Lyon, écrivent Léon Boitel et L.A. Berthaud, l’un de ses collaborateurs « est bizarre, vu de Fourvières : on dirait un monstre rabougri, plié sur lui, tordu dans ses larges écailles, se chauffant le dos au soleil, se baignant à la pluie ou se séchant au vent. » Ce qui frappe le plus l’esprit des deux compères, c’est la folie et le désordre du monde humain, la miniaturisation des bâtiments, des places et des statues :

« J’ai vu notre Louis XIV de là-haut, et il m’avait tellement l’air d’un singe à cheval sur un chien, que j’ai tremblé pour ses jours en voyant un milan qui tournait au-dessus de lui, prêt à descendre et à l’accrocher de sa serre. Qui sait pourquoi le milan le prenait ? Pour un moineau, peut-être. »

Contrastant avec la mesquinerie des bâtiments, le cadre naturel révèle alors une majesté romantique insoupçonnée, «la courbe de la Saône, les plaines lointaines, fertiles et peuplées d’arbres , à tel point qu’ils se demandent pourquoi le faubourg de la Guillotière, plutôt que de s’étrangler contre ce Lyon épuisé, haletant, poussif, rendant l’âme et demandant de l’air à ses grandes maisons enfumées, ne va pas lascivement s’y étendre."

Si ces pages furent mille fois imitées par la suite, c’est qu’elles résumaient à merveille l’osmose entre une grande ville, son cadre naturel et le mythe de sa fondation, osmose certes à présent compromise par l’industrialisation galopante et le développement des banlieues, mais encore perceptible par qui chercherait à comprendre cette mythique beauté de Lyon. Tournant le dos à l’Est, à la nature et à la plaine, la ville vient, en effet, buter contre Fourvière, le Forum Veterum bâti sur la colline aux corbeaux où vient mourir chaque soir la lueur de son dieu. La campagne y est invisible et l’ascension de ce mont seul est capable de dévoiler le cadre lumineux dans lequel elle baigne tout entière : De là à conclure que son vrai visage, la face cachée de ce dieu qui n’est que matérialité de la lumière, ne se révèle sous un jour heureux que de ce sommet, il n’y a qu’un pas que franchirent implicitement les nombreux romanciers qui reprirent le motif.

C’est ainsi, par exemple, que Joseph Jolinon transporte l’un de ses personnages, Me Debeaumont, (l’héroïne du tryptique Dame de Lyon, L’Arbre Sec et Le Bât d’Argent ) au sommet de la colline lors d’un moment de détresse particulièrement poignant. (1)

« Parvenue en haut, détachée des groupes, elle n’entre pas à la basilique. Elle va et vient sur la terrasse. Comme celles qui n’ayant plus foi en Dieu cherchent là simplement la distraction de l’espace, un horizon qui absorbe les ennuis et accueille tous les désirs. »

La ville, effrontément claire, note le narrateur, lui apparaît sous un jour méridional.

« Sauf le fond invisible des hautes montagnes, la netteté à peine distincte des lointains, et quelques fines trames de brume dans les replis du sol d’où le soleil se retire, où la nuit va commencer, ce sont les mêmes ondulations, le même panorama, la même coloration des façades frottées au lait de chaux, rayées de gris et de bleu, les mêmes étendues de toits plats, décolorés, couverts de tuiles romaines, la même tranquillité » …

Et c’est là, seulement, de ce sommet magique et éclairé, qu’elle retrouve le courage et la fierté d’être lyonnaise :

« Mme Debeaudemont s’arrête, elle admire sa ville natale et la remercie de ce rappel. Pour un peu, bêtement, elle s’écrierait : « Mon Lyon », comme si elle allait fuir. Mais elle sait que sa ville, judicieusement assise et puissamment façonnée, résiste à toute épreuve, est un exemple d’obstination. Sage, sereine, belle à voir, assainie par le soleil. »

Sur le même registre, une page particulièrement significative du roman Myrelingues la Brumeuse (2), écrit en 1932, met en scène la lente ascension de Fourvière, le mont pierreux, par les membres les plus prestigieux de la société idéale que le roman reconstitue en l’an de grâce 1536 : Etienne Dolet, Bonaventure des Perriers, Maurice Scève, François Rabelais, Gadagne, Kléberger, Champier, Juste, Gryphe… On y voit le groupe d’érudits deviser d’étymologies savantes le long de la ruelle-ornière du Gourguillon, jusqu’au plateau de Fourvière où Rabelais s’écrie tout soudain : Maintenant, comparez avec Paris ! La longue description qui suit, et dont on ne présente ici qu’un extrait, joue de bout en bout sur le thème de la révélation du site par une puissance naturelle bienveillante transfigurant littéralement la représentation que les personnages se faisaient jusqu’alors de la ville :

« Au spectacle soudain révélé, ils furent pris d’émotion, ces voyageurs perpétuels, qui connaissaient tout l’univers admirable ! Ils regardèrent non sans douceur, étonnement et plaisir cette ville poussée au hasard, tortueuse et laide, faite de ruelles, ornières, trou punais, rues en zigzag ; puits, abbayes, couvents, églises, maisons sans grâce ; mais qui, baignée dans la vapeur bleue montant des fleuves, devenait imprécise, belle de lignes, sinueuse de contours et dont l’horizon fuyait éperdument vert et lointain avec des clochers, des forêts et des méandres argentés du fleuve, jusqu’aux Alpes neigeuses, inaccessibles et éternelles. Et si l’on ne voyait en ville par les rues que murs et fanges, du haut de la montagne on n’apercevait entre ces murs que fleurs et parures ; les jardins clos des monastères s’étendaient vastes, touffus et bariolés. Les rues sombres et les bâtisses hautes ne semblaient que des ombres tracées pour aviver encore les couleurs : les ourlets noirs font le drap plus blanc… Les vieux cloîtres souriaient… »

Le lien entre le mythe et la réalité, c’est donc, on le voit, la lumière et la magie soudaine de son rayonnement sur la ville qui l’opère. Que le silence diffus, dû à l’éloignement du centre ville, imprègne aussi l’endroit, et sa religiosité peut alors prendre le devant de la description . Dans Le Sang de la nuit, roman inspiré de l’affaire Gillet, Léon Daudet qui y transporte aussi ses personnages, joue de l’effet, non sans facilité :

« La jeune femme et l’enfant, devenu un petit jeune homme, avaient fait à pied l’ascension de la colline sacrée et, après leur visite au sanctuaire, admiraient la perspective de la ville, de la rivière, du fleuve, des environs. Partout des jardins de monastères, de couvents, d’hôtels particuliers, apparaissaient entre les rangées de maisons, donnant à la cité laborieuse l’aspect d’un parc immense, irrigue, et semé de grands tombeaux. Aucun bruit ne montait de ce duel du végétal et de la pierre, que le son des cloches marquant l’heure et les cérémonies religieuses ; que quelques chants lointains de coqs. Rien ne donne mieux l’impression de la fuite du temps et de son vertige que la vision perpendiculaire et à vol d’oiseau, comme si l’image de la chute ouvrait aussitôt celle de l’éternité.» (3)

S’ils sont légions, les récits à s’être réapproprié un tel panorama, (autant que les cartes postales à l’avoir reproduit), c’est que, pour les habitants comme pour les hôtes de passage, ce dernier est devenu un incontournable de l’imagerie lyonnaise « L’âme de Lyon, s’écrie même un Edouard Herriot saisi de lyrisme, voilà ce qui nous émeut lorsque nous montons là-haut, sur la terrasse de Fourvière. Ce que l’on voit à l’horizon suffit à nous faire comprendre pourquoi tant d’hommes vivent là, dans ce carrefour magnifique où se croisent voies fluviales et routes de terre. » (4) Il paraît ainsi significatif, avant de tourner cette page, de citer deux témoignages :

Celui d’une femme, tout d’abord, Lyonnaise et donc familière des lieux :

« Accoudons-nous d’abord à la terrasse où tant de fois nous sommes venus aimer silencieusement notre ville. Par tous les temps, par toutes les saisons. Dans le matin, aigu et vif comme une hirondelle, dans l’après midi éclatant, alourdi de poussière et de lassitude, quand le dernier reflet s’accroche aux vitres du quai de l’Est ; par un clair de lune, décor polaire ; au printemps qui habille virginalement la montagne de Marie, à l’automne qui sent l’humus et le vent aigre, en janvier, quand la gelée blanche fripe les troènes du passage Gay et givre le masque d’Agrippa » (5)

Ensuite, cet extrait d’un Nouveau Guide Pittoresque de l’étranger à Lyon, daté de 1856 (6) :

« Il (l’observatoire de Fourvières) s’élève depuis une vingtaine d’années sur le même plateau où se trouve l’église. Les Alpes à l’Orient, le Mont Cindre au nord, avec des percées qui permettent à la vue de s’étendre jusqu’à la Côte d’Or ; à l’occident, le commencement des chaînes de l’Auvergne ; au midi, des cimes nuageuses, dont quelques-unes peu éloignées de Bordeaux, forment son bel horizon.(…) Quand l’œil a parcouru, avec cette émotion que fait naître l’aspect des grandes choses, toutes les lignes lointaines de l’immense tableau, une curiosité de détails s’empare de l’observateur. L’observatoire de Fourvières est l’exécution heureuse et belle d’une pensée qui n’est pas sans grandeur. Les astronomes y trouvent un télescope de huit pouces de diamètres, dont la force est remarquable, une très belle lunette achromatique de six pouces, dont l’effet est plus bel encore ; enfin les simples curieux et les étrangers, un spectacle vraiment magnifique, dont il est difficile de se faire une idée, quand on n’en a pas éprouvé la vive émotion. »

Vu de Fourvière ( Blanc & Demilly)

(1) Joseph Jolinon, L’Arbre sec (chapitre VIII), Paris, Rieder, 1933

(2) Claude le Marguet, Myrelingues la Brumeuse (III, 19, chapitre, précise Le Marguet « à sauter par les lecteurs avides d’événements » , Paris, Boivin, 1933

(3) Léon Daudet, Le sang de la nuit

(4) Edouard Herriot, « L’âme de Lyon », in La Patrie lyonnaise, op. Cit.

(5) Mag Cabanes, Le Masque de Lyon, op. cit.

(6) Nouveau Guide pittoresque de l’étranger à Lyon, Paris, Bally et Conchon éditeurs, 1856

05:05 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : léon boitel, vu de fourvière, joseph jolinon, léon daudet |

mercredi, 19 novembre 2008

Il y a vie monastique et vie monastique

En 1683, l'abbé Armand-Jean de Rancé, de l'abbaye cistercienne de la Trappe, dans l'Orne, publie un recueil de conférences spirituelles intitulé De la sainteté et des devoirs de la vie monastique. Rancé est un converti. Sa conception de la vie monastique est radicale : recherche d'un absolu détachement du monde, vie pénitente, quêtes de l'extase. La notoriété du personnage, l'attraction qu'il exerce à la fois dans les ordres et dans le siècle, donnent à sa parole un grand retentissement. Rancé y prône pour les moines un retranchement des études : la qualité du personnage exige une réponse à sa hauteur; c'est dom Mabillon qui s'en chargera avec le Traité des Etudes monastiques, publié dix ans plus tard et récapitulant dix ans de polémique entre le plus exalté, le plus intolérant, et le plus modéré des hommes (c'est Sainte-Marthe qui le dit)

Polémiquer pendant dix ans à coups de missives et de dissertations sur la nécessité ou non de laisser aux solitaires le soin d'entreprendre des études et de lire toutes sortes de livres - sacrés et profanes - voilà une des choses qui fit la dimension rhétorique du Grand Siècle finissant. Car le débat fut rude et foisonnant Voici quelques lignes de l'introduction de Mabillon où, sans le nommer, il attaque Rancé tout en présentant le plan de son ouvrage :

« S'il est difficile, pour ne pas dire impossible, que toutes les communautés monastiques soient dans ce haut degré de perfection que l'on admire avec raison dans cette sainte abbaye (1), ou supposé même qu'elles y fussent, si l'on ne peut que très rarement trouver, sans le secours des études, des supérieurs qui aient la capacité et toutes les lumières nécessaires pour les gouverner et les soutenir dans cette perfection sublime, peut-être trouvera-t-on qu'en ce cas, qui est assurément le plus ordinaire, les études sont nécessaires, tant pour pouvoir fournir aux communautés des supérieurs capables que pour donner aux solitaires assez de connaissance pour y suppléer en quelque façon lorsque ce secours leur viendra à manquer; qu'autrement les communautés tomberaient infailliblement dans l'abattement, dans le relâchement et même dans l'erreur, faute de capacité dans les inférieurs, et dans les supérieurs mêmes. Je ne croirai donc pas manquer au respect que l'on doit à ce serviteur de Dieu si j'examine tout ceci dans ce traité que je diviserai en trois parties : Dans la première, je ferai voir que les études, bien loin d'être absolument contraires à l'état monastique, sont en quelque façon nécessaire pour la conservation des communautés religieuses. Dans la seconde, j'examinerai quelles sortes d'étude peuvent convenir aux solitaires, et de quelle méthode ils se peuvent servir pour s'en rendre capables. (2) Enfin dans la troisième quelles sont les fins qu'ils se doivent employer pour se les rendre utiles et avantageuses. Peut-être que ce dessein ne sera pas tout à fait inutile au public. Mais en tous cas j'espère que tel qu'il est, il sera de quelque utilité pour mes confrères, en faveur desquels il a été principalement entrepris et composé. »

Voilà. N'est ce pas que c'est plus intéressant que les articles du Monde ? Ou bien que le récit journalistique des cent premiers jours de la présidence de Roosevelt en 1933, en passe de devenir le succès éditorial de cet automne américain ?

____________________________________________________________

(1) Il parle bien sûr de La Trappe

(2) La partie sans doute la plus intéressante. Mabillon y préconise des méthodes de travail pour les moines plus ou moins ignorants désirant entreprendre de se cultiver (rythme de lecture, constitutions de recueils de citations, récitation et recopiage...)

20:09 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : la trappe, rancé, dom mabillon, vie monastique |

mardi, 18 novembre 2008

Madone Sixtine

"Sa beauté est étroitement liée à la vie terrestre. Elle est démocratique, humaine. Elle est inhérente à la masse des êtres humains - ceux qui ont la peau jaune, ceux qui louchent, les bossus aux longs nez pâles, les noirs aux cheveux frisés et aux g rosses lèvres -, elle est universelle. Elle est l'âme et le miroir de l'humanité, et tous ceux qui la regardent voient en elle un être humain : elle est l'image de l'âme maternelle, c'est pourquoi sa beauté est à jamais entremêlée, confondue avec la beauté qui se cache indestructible et profonde partout où la vie naît et existe - dans les caves, les greniers et les bas-fonds. Il me semble que cette Madone est l'expression la plus athée qui soit de la vie, de l'humain sans la participation du divin. Par moments, j'avais l'impression qu'elle exprimait non seulement l'humain, mais aussi quelque chose d'inhérent à la vie terrestre prise dans son sens le plus vaste, au monde des animaux, partout où, dans les yeux bruns de la jument, de la vache ou de la chienne nourrissant ses petits, on peut voir, deviner l'ombre prodigieuse de la Madone. Et plus terrestre encore me paraît être l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Son visage semble plus adulte que celui de sa mère.

rosses lèvres -, elle est universelle. Elle est l'âme et le miroir de l'humanité, et tous ceux qui la regardent voient en elle un être humain : elle est l'image de l'âme maternelle, c'est pourquoi sa beauté est à jamais entremêlée, confondue avec la beauté qui se cache indestructible et profonde partout où la vie naît et existe - dans les caves, les greniers et les bas-fonds. Il me semble que cette Madone est l'expression la plus athée qui soit de la vie, de l'humain sans la participation du divin. Par moments, j'avais l'impression qu'elle exprimait non seulement l'humain, mais aussi quelque chose d'inhérent à la vie terrestre prise dans son sens le plus vaste, au monde des animaux, partout où, dans les yeux bruns de la jument, de la vache ou de la chienne nourrissant ses petits, on peut voir, deviner l'ombre prodigieuse de la Madone. Et plus terrestre encore me paraît être l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Son visage semble plus adulte que celui de sa mère.

Un regard aussi triste et aussi grave, dirigé à la fois devant lui et à l'intérieur de soi-même, est capable de connaître, de voir le destin. Leurs visages sont calmes et tristes. Peut-être voient-ils le Golgotha, la route poussiéreuse et caillouteuse qui y mène, et la croix, monstrueuse, courte, lourde, en bois brut, destinée à reposer sur cette petite épaule qui ressent pour l'instant la chaleur du sein maternel (...) Pourquoi n'y-a-t-il pas de peur sur le visage de la mère, pourquoi ses doigts ne se croisent-ils pas autour du corps de son fils avec assez de force pour que la mort ne puisse les desserrer, pourquoi ne veut-elle pas le soustraire à son destin ? Elle offre son enfant au destin, elle ne le dissimule pas. Et le petit garçon ne cache pas son visage dans le sein de sa mère. Il est sur le point de s'arracher à son étreinte pour marcher à la rencontre du destin sur ses petits pieds nus. Comment expliquer cela ? Comment le comprendre ?

La Madone Sixtine avec son enfant dans les bras, c'est ce qu'il y a d'humain en l'homme, et c'est là son immortalité. En regardant la Madone Sixtine, notre époque y discerne son propre destin. Chaque époque contemple cette femme avec son enfant dans les bras et, entre les hommes de générations différentes, de peuples, de races et de temps différents, surgit une fraternité tendre, émouvante et douloureuse. L'homme prend conscience de lui-même, de sa croix, il comprend soudain le lien merveilleux qui existe entre les époques, entre ce qui vit aujourd'hui et tout ce qui a été, tout ce qui sera (...) La force miraculeuse et sereine de ce tableau tient à ce qu'il nous parle de la joie d'être une créature vivante sur cette terre. Ce tableau nous dit combien la vie doit être précieuse et magnifique, et qu'il n'est pas de force au monde capable de l'obliger à se transformer en quelque chose qui, tout en ressemblant extérieurement à la vie, ne serait plus la vie. C'est pour cela que les visages de la mère et du fils sont si sereins : ils sont invincibles."

LA MADONE SIXTINE (Vassili Grossman - 1955)

00:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : vassili grossman, madone sixtine |

vendredi, 07 novembre 2008

In Girum imus nocte

En 1978, peu de temps avant sa mort, Guy Debord proposait ce long métrage qui débute ainsi "Je ne ferai dans ce film aucune concession au public..." La voix de Guy Debord lisant son texte (on le trouve dans l'In quarto de Gallimard) s'égrène alors, tandis qu'en plan fixe se justaposent des images en noir et blanc. "Guy Debord a inventé le film sans fin" écrira Maltin Peltier dans le Quotidien de Paris. C'est que le spectacle du monde et le monde du spectacle apparissent sans fin, en effet, pour qui cherche là dedans un commencement, une histoire, son histoire. A l'occasion du billet d'hier sur la fabrication du héros électoral et de l'allusion de Bertrand Redonnet à Guy Debord, l'amie Frasby m'a laissé en lien cet extrait que sa sagacité est allée dénicher sur Daily Motions. Merci à elle, et merci à tous les commentateurs qui passent sur ce blog. Pour mémoire, Guy Debord s'est suicidé le 30 novembre 1994 dans sa maison à Champot.

http://www.dailymotion.com/video/xfnaq_guy-debord-in-giru...

16:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : debord, société du spectacle, in girum imus nocte, société, cinéma |