dimanche, 25 janvier 2009

La Gerbe d'Or & l'art du tombeau

Le père Béraud est mort un quatorze juillet de 1909, cela fait presque vingt ans de cela. Lui ne pourra lire La Gerbe d’Or, ce récit d’un fils, dont le titre, avec éclat, rayonne sur la couverture. Mais la mère demeure, « qui l’attend, assise sur sa chaise, près de la fenêtre d’où l’on voit la rue Ferrandière » Ce livre, dit le fils, c’est pour elle qu’il l’a fait.

On a clos les volets de la boulangerie. Douze syllabe : cela pouvait-il débuter autrement que par un alexandrin classique ? Et s'achever autrement que par ce faux décasyllabe, digne rejeton d’une chanson réaliste de la Butte montmartroise : On est un homme. (4) Les bêtises commencent ? (6) Le premier verbe de La Gerbe d’Or est donc clore. Le dernier, commencer. Belle inversion qui ne doit rien au hasard. Pour glisser, comme en sourdine, d’un univers d’enfant à un monde de survivant, pour ne pas dire de revenant, au fil de ce texte sobre et richement travaillé. Nous sommes en 1927. De La Conquête du Pain, Béraud n’a encore écrit que le premier volume, et il paraît changer complètement de style et de genre, en adoptant soudainement le récit d’enfance à la première personne. Pourtant… Qu’est-ce, au juste, que cette foisonnante Gerbe d’Or, que l’éditeur annonce comme le volet premier d’un cycle autobiographique ? Le créateur de l’expression fut, à proprement parler, le père d’Henri Béraud qui, avant que son fils n’en fît le titre d’un livre, en avait fait l’enseigne de sa boulangerie :

« La boutique était ancienne. Mais l’enseigne, A la Gerbe d’Or, était nouvelle. Mon père l’inventa bien avant d’acheter la boulangerie. »

Un berger dauphinois… Qu’on se figure, si c’est possible, la signification que revêtait une telle expression dans l’esprit d’un berger dauphinois au retour de cinq années de régiment dans les années 1875. A l’origine, assure le texte, il était une romance de Pierre Dupont, telle que pouvaient en conserver au cœur les enfants des rêves brisés de 1831, 1834, 1848. Ces romances, seules, leur ouvraient encore un avenir. Gerbe d’or : métaphore du lent accouchement de 1789, de l’énergie dorée d’une jeunesse qui renaît des désillusions de ses aînés, allégorie de la liberté en herbe, de la prospérité promise, de la propriété conquise. Qu’on se le figure donc, cet homme d’un autre monde, cet homme d’un dix-neuvième siècle arrivant enfin à maturité, en train de peindre « en belles lettres jaunes et rouges » l’enseigne sur sa devanture. Qu’on se le figure sans sourire, songeant que cette gerbe, une vie de travail à son compte en renouvellerait chaque année l’or de son blé.

En 1927, pourtant, lorsque son fils s’apprête à en conter l’histoire, la boulangerie dans laquelle il a poussé tel un épi est retournée au néant, « comme bien d’autres au lendemain de la guerre. » Seule demeure la nudité de ce titre, étincelle, en une autre époque, de l’enseigne, qui seule perdure. La magnificence de ce faisceau poétique, qui aura traversé la guerre et ses horreurs, survit au milieu des années charleston, N.R.F., dada, tel « une petite patrie dans le temps », un anachronisme « solitaire et rustique » de l’Ancienne France. Tout le silence des nuits de l’île de Ré ne sera pas de trop pour que l’écrivain parvienne, ligne à ligne, mot à mot, à développer toutes les ressources de la formule : Gerbe d’Or, métaphore des temps heureux, foyer de l’enfance, pain du boulanger, prose du récitant, travail qui donne vie, parole qui célèbre le travail, succession des chapitres et des souvenirs liant, à travers l’imaginaire, la génération des pères à celle des fils dans la conquête d’une liberté sans accroc. Du sillon du laboureur au pétrin du boulanger, de l’art de pétrir le pain à celui de conduire la phrase, un élan se poursuit, une quête plus qu’une réminiscence.

Pour Béraud, il s’agit, au sens propre, de désintellectualiser le monde. Face à Gide et ses Gallimardeux, il s’agit de saisir la correspondance entre le mot et l’affect à travers le déploiement textuel d’une seule métaphore : cette métaphore paternelle dont les neuf chapitres de la Gerbe d’or du fils s’évertuent à débusquer le sens, la déclinant sur tous les modes et sur tous les tons, la mettant littéralement en gerbe. Comme Ciel de suie, l’originalité de ce chef d’œuvre provient au final de l’adéquation impeccable qu’il réalise entre son titre et l’histoire qu’il raconte (une enfance heureuse), les modalités de sa narration (une succession de scènes), un objectif défini ( ressusciter le meilleur d’une époque), un parti pris d’écriture (embellir) et les enchaînements qui, d’un épisode à l’autre, assurent en sourdine une chronologie significative.

« Comme une gouache peinte sur une ardoise » : Lyon, dans cette perspective, devient un cadre, un espace vide de toute idéologie, un site, un pays. Son ciel, ses fleuves, ses collines, les devantures alignées de ses anciennes boutiques, les enfilades de ses vieilles rues pavées, le damier de ses quartiers, tout cela fuse comme autant d’images peintes, afin de tendre des toiles éphémères derrière les exploits quotidiens des personnages revenants. Les personnages : une véritable collection de centons. Chacun, par son habit, son odeur, ses manies, ses expressions, ses gestes, reconstruit le pourtour anonyme de la dernière décennie du dix-neuvième siècle : Chacun occupe une place significative dans la reconstruction idyllique de ce qui n’est pas, à proprement parler, un moment de l’histoire, mais une façon heureuse de la percevoir.

M. Ecuyer, le libraire antiquaire, nostalgique de l’An II :

« Nous allions, par les berges agrestes de la Saône. Il me montrait, aux portes de la ville, cette grotte où Jean-Jacques, arrivant à Lyon, las, fourbu, s’était endormi, par un soir d’été. Il me parlait de la Terreur dans un langage démodé, un peu emphatique, à la Louis Blanc. Il me faisait peur avec la guillotine. Quand il mourut plus tard, beaucoup plus tard, en 1917, ce fut du chagrin de la guerre, et pour avoir appris que l’histoire s’écrit avec de vraies larmes et du sang rouge ».

M. Duvernay, un érudit retraité :

« Il sert dans mes souvenirs de premier plan aux perspectives du Lyon de 1890. Je le vois passer, tel qu’il était en ce temps-là, beau quadragénaire à la Monsalet, la face pleine et gourmande, sous des flocons de cheveux gris, un cordon de moire tombant du lorgnon jusqu’au nombril, une noble corpulence, une démarche épiscopale, un sourire de célibataire. »

M Fournets, un inventeur autodidacte :

« Homme jeune encore, massif, il plaisantait avec amertume, d’une voix d’airain, dont il contenait les éclats. Je ne vis jamais son regard, abrité qu’il était par des verres fumés. M. Fournets portait une fine moustache, fort triste, tombant à la chinoise, autour de ses grosses lèvres. Marchant à pas comptés, comme un homme qui suit un cortège, il fumait sans relâche des cigares d’un sou, dans un fume-cigare en ambre à virole d’or ; il en tirait, à force d’art et de lenteur, une fumée balsamique.»

Au centre du dispositif, un vivant pantagruélique : Lorsqu’il parlait, confie le narrateur, le père Béraud n’aimait pas qu’on le contrarie. Il était très fort, non seulement pour bien nommer des enseignes, mais également raconter ses chasses, des histoires villageoises, des farces de lurons, des batteries entre clochers et, à tous, distribuer des sobriquets. Lors de la Saint-Honoré (fête des boulangers), il provoquait chez son fils une admiration à perdre le souffle, tout simplement parce qu’au centre du banquet des boulangers et de leurs épouses réunis, lorsque une voix du fond de la salle criait : La parole est à Béraud, il chantait et parlait avec une aisance stupéfiante : « Il avait certainement une rare facilité de parole. Que n’ai-je hérité de lui ce don précieux ? ». Un détail, pourtant, frappe l’enfant : Si le père Béraud faisait face à quiconque (« Ces yeux, qui n’avaient pas froid, mon père se flattait de ne les baisser devant personne, et c’était vrai. »), devant un homme instruit, cette parole, si libre en privée, se tarissait immédiatement. Trait de génération, précise le texte : « On ne se représente plus très bien, aujourd’hui, ce que fut le prestige des cuistres au temps des Paul Bert, des Duruy, des Larousse… C’était l’apogée de la redingote, de la barbe en herbe foulée, de la cravate au nœud cousu, du binocle circonflexe ». En tout cas, rajoute le fils, lui, si beau parleur en privé « restait tout court pour peu que la plus pelée des bêtes à diplômes se mit à braire devant lui ». La parole, quoi qu'en dise la fiction embellie, la parole n’était donc pas toujours au père Béraud. « Il règne une fierté, un orgueil dans ce livre, un éblouissement », écrira le romancier Bernard Clavel à propos de la Gerbe d’Or. Un orgueil ! Soit ! Mais quel orgueil ?

Parce qu’il avait « au plus haut degré le préjugé de l’instruction », on doit en convenir, celui du père dut souvent en rabattre. Car c’est un homme intimidé, peut-être même humilié, qui, un matin de septembre 1898, s’adresse en ces termes au proviseur du lycée Ampère : « Monsieur, je vous amène mon fils unique à qui je voudrais donner de l’instruction » Cette seule phrase, un document d’époque, tout un programme, n’est-ce pas ? Un orgueil ? Il possédait bien, nous avoue le texte, « le patient et naïf orgueil des ancêtres paysans… Lui, le petit campagnard parti pour la ville, il avait fait son trou. Eh bien ! Il fallait continuer, creuser encore ! Chacun son tour. Le nom des Béraud en valait un autre ! »

Le discours de l’autobiographe croise ici celui du romancier, dans le Bois du Templier Pendu, qui écrit d’un de ses personnages, Louis Chambard : « Qu’était-ce, pour un pareil homme, que l’ordre détruit, sinon un vain regret, une saignée d’éternels vaincus ? Ce qui le faisait marcher droit, c’était l’appel de la race, un cri venu du fond des âges, et qui commandait aux pères de travailler sans relâche à l’élévation de leurs fils ».

On se trouve là à la croisée d’un discours fictif et d’un discours autobiographique. Sous la plume du fils, la geste du père Béraud paraît bel et bien prolonger de façon romanesque celle des Lurons de Sabolas, dans une sorte de rêverie identitaire qui croise à la fois les genres, les personnes et les personnages. Cette confusion, ce « dédoublement » sont fréquents chez Béraud qui, dans son futur juge, lors du procès caricatural qu’il lui faudra subir, croira plus tard reconnaître Chambard et se vivra littéralement, bien avant Camus, comme un étranger à son propre procès. Ce que Béraud souligne avec beaucoup de justesse ici, c’est que le peuple ayant « conquis le pain », restera coi et sans recours tant qu’il n’aura pas aussi conquis la parole. Si dorée, si lumineuse fut la croûte des pains que le boulanger cuisait « chaque jour pour des hommes endormis », si justes, si clairvoyants doivent être les mots qui construisent son tombeau. Car la Gerbe d’Or ressuscite le genre perdu et l’art ancien des tombeaux. La fierté, l’éblouissement, l’orgueil qu’on sent traverser ce récit sont bien celui du fils qui, ayant accompli l’ultime conquête, forge de lettres et de lignes sa gerbe où dort en repos le plus chéri de ses personnages, ciselant une parole qui ait, in memoriam, l’allure croustillante du pain.

La boutique, précise l’incipit, date du XVIIème siècle. Et l’on a vu qu’elle a disparu, « comme beaucoup d’autres choses », après la guerre de Quatorze. Son existence réelle couvre donc une période qui s’étend de Louis XIV au président Fallières, c’est à dire de 1661 à 1913. Elle correspond à un cycle historique qui conduisit la France de l’apogée de la monarchie absolue à la fin de l’âge d’or républicain. De cette période, le père Béraud constitue le point d’orgue, la vivant emblème de cette conquête du pain commencée en ce règne qui, si l’on en croit le Bois du templier Pendu, laissa les manants dans un pays fou de faim :

« Ceux qui, durant ces années, levaient en mourant leurs yeux naïfs et désespérés, cherchaient en vain dans le grand ciel vide, ce Roi Soleil, dont tous les vents du royaume portaient le nom, et qui pareil à Dieu, demeurait invisible aux regards silencieux des questions des pauvres ».

Le père Béraud, dont le texte figure le tombeau en majesté, est d’ailleurs implicitement assimilé au Roi Soleil, par la couleur qui les caractérise tous deux (l’or), mais également par un jeu de mots qui explicite la comparaison entre leurs deux royautés: « L’or de la gerbe, en pâlissant peu à peu, prenait la patine de l’ancien, si bien que finalement, l’agreste attribut semblait, lui aussi, dater du Roi Soleil. »

Roi, le personnage l’est par la place qu’il occupe dans la narration, le charisme qu’il incarne au foyer, mais surtout par le fait qu’au contraire de Louis XIV qui refusait le pain, lui le fabrique chaque jour pour les hommes endormis, nous apprend son fils. Et l’on sait quel double sens le mot endormi a pour Béraud. Aux limites du noble, la Gerbe d’Or c’est avant tout le sacre de ce roi républicain, dont la guerre et ses bourreurs de crâne, ses politiciens instruits, et ses obus meurtriers ont brusquement interrompu le règne, ou dissipé les illusions. Si Dumas violait parfois l’Histoire, Béraud la confond. Les princes de sang autrichiens dorment en paix dans la crypte des Capucins à Vienne, ceux de France à Saint-Denis. Requiescat in pace. Au centre de ce qu’il faut bien nommer un tombeau trône ce que La Bruyère aurait appelé, lui, un caractère, et qu’avec Béraud, nous qualifierons de tempérament. Vers ce personnage central, foyer originel de la métaphore, étalon précis de la République et de ses plus modestes espoirs, convergent tous les enjeux du récit : Car c’est seulement au cœur du texte de son fils qu’il repose doucement, le roi républicain :

7 Repose doucement père

8 Puisque tu es allé dormir

8 Dors sans tourments et sans regret

8 Tu ne dois rien à ton enfant

6 Tu lui as tout donné

8 Et bien plus que des parchemins

8 La fi-erté d’être ton fils

7 Et la plus belle fortune

6 Celle du souvenir

7 Si par-dessus mon épaule

6 Tu regardes courir

7 la plume sur le papier

3 + 8 Tu sais bien comment je vais finir mon livre

9 + 5 Et que bientôt je le porterai là-bas à la mère

9 Qui l’attend assise sur sa chaise

7 Près de la fenêtre d’où

7 l’on voit la rue Ferrandière.

Le récit a débuté par une vision d’enfance, la somnolence d’une mère, mains qu’a polies le travail posées sur un tablier, devant son petit garçon, tandis que le père est à Paris où il visite l’Exposition Universelle. Même image, même vision en excipit. Mais cette fois ci, la mère questionne :

« En le prenant (ce livre qui lui est destiné) dans ses mains que le travail a tant usées, elle dira : Pourquoi remuer toutes ces choses, mon petit ? Le temps passé ne peut pas revenir dans les livres… » Une vieille boulangère presque illettrée parle, à cette époque, au contraire de Proust. Alors pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi, aller réveiller « tous les chagrins qui dorment » ? Si on laisse opérer le charme de cette poétique (en lisant le texte à voix haute, par exemple), on sent bien que le texte joue de l’écart entre ce qui fut et ce qui n’est plus, comme si méthodiquement il prenait la mesure de ce qui sépare deux époques. C’est presque un travail de géomètre qu’effectue Béraud, car il s’agit là de prendre la dimension historique du changement :

C’est alors que le lecteur peut se demander quelle puissance, quel sortilège, quel événement a bien pu transformer chez le narrateur de simples souvenirs en reliques, dans l’indifférence de tous à quel bouleversement ? En creux, bien sûr, comme dans Lazare, se profile l’événement monstrueux qui ne serait pas un sujet de littérature, mais qui pour n’être jamais nommé, est là, pesamment et fermement là. Au contraire de chez Proust, à qui la guerre fut épargnée, le travail de la mémoire n’est nullement ici le moteur de l’écriture. L’attente de la réminiscence n’est point le motif entrepris. Sa révélation ne fait l’objet d’aucune quête. « La sagesse n’est-elle pas d’entrebâiller, sans les rouvrir tout à fait, les portes que le temps a fermées sans bruit sur nos illusions ? ».

Dans les Lettres des poilus, un certain Fernand écrit ceci à ses parents : « Il est inutile que vous cherchiez à me réconforter avec des histoires de patriotisme, d’héroïsme ou choses semblables. Pauvres parents ! Vous cherchez à me remettre en tête mes illusions d’autrefois. Mais j’ai pressenti, j’ai vu et j’ai compris. Ici-bas tout n’est que mensonge, et les sentiments les plus élevés, regardés minutieusement, nous apparaissent bas et vulgaires. »

En sens inverse, les sentiments les plus communs, les plus vulgaires, les plus simples ne peuvent-ils pas apparaître comme les plus dignes, les plus rares et les plus élevés, lorsqu’ils sont ainsi évalués, à l’aune d’un tel sacrifice ? Car ils sont bien clos, les volets d'avant quatorze. Et ce sont bien des bêtises qui commencent, avec cette folle victoire et cette non moins folle modernité. Tout le lyrisme, l’incomparable beauté de ce récit d’enfance tient à ce non-dit clairvoyant qui cache l’horreur de la tranchée sous le sillon de la ligne, la boutique et le pain du père derrière le bouquin et la parole du fils, afin d'offrir au lecteur -mère de toute survie- pour affronter le monde de l'après, une gerbe qui soit véritablement faite d’or.

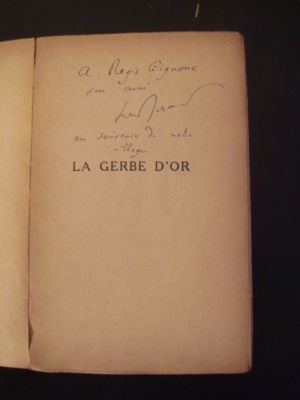

Envoi manuscrit de Béraud :

A son ami Régis Gignoux, en souvenir de notre village

00:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, littérature, gerbe d'or, lyon, culture, récit d'enfance |

Commentaires

Écrit par : simone | dimanche, 25 janvier 2009

c'est le vertige.

Et cette idée de "gouache peinte sur une ardoise",

j'aime ! J'aimerais voir ...

Merci.

Écrit par : frasby | dimanche, 25 janvier 2009

Écrit par : Pascal Adam | dimanche, 25 janvier 2009

je comprends maintenant pourquoi Bernard Clavel l'aimait

"ses parents aussi tenaient une boulangerie"

il se trouve que je suis entrain de lire (la maison des autres )

un apprenti boulanger chez les autres ..

j'aime beaucoup le poëme aussi ..

Écrit par : fafaf | lundi, 26 janvier 2009

@ Frasby : L'avez vous trouvée en bibliothèque?

Écrit par : solko | lundi, 26 janvier 2009

j'aime vraiment beaucoup vous lire.

Ils n'ont aucun H. Béraud à la bibliothèque de chez moi.

Je vais allé chez ebay

Écrit par : La Zélie | mardi, 27 janvier 2009

Écrit par : S Jobert | mercredi, 28 janvier 2009

Belle pièce que cet envoi manuscrit de Béraud mais je lis " à Régis ..." plutôt que Roger . Régis Gignoux rédigea la notice nécrologique de son petit frère Léon dans l'Anthologie des Ecrivains Morts à la Guerre . Je ne résiste pas à l'envie de la livrer in extenso puiqu'il y évoque quelques personnages et quelques lieux que nous apprenons à bien connaître ici :

LEON CIGNOUX

1891-1914.

Né à Lyon le 2 mars 1891. Le dernier venu dans une famille de bourgeoisie catholique: s'y trouve seul car les aînés se sont hâtés de fuir le poulailler. Jeunesse refoulée par la paresse de parents sans curiosité et de maîtres sans délicatesse. Ne vient à Paris qu'après les années de régiment. Trop timide, trop sensible. Le cerveau est imprégné de Baudelaire, de Laforgue, de Verlaine. Le cœur est vierge et se déplie peu à peu. Grandes impressions sur lui de Francis Carco. Charmante imprévoyance des lois matérielles: seul souci de regarder, d'entendre, de sentir.

Il joue à cache-cache avec la lune, vieille ingénue; il attend des reines descendant de trains imaginaires; il voit le printemps résigné qui vient sur ses béquilles ou que la pluie aux pieds menus danse sur le perron; il rentre, le soir triste est tombé comme un bouquet fané, le silence est si froid qu'on y bat la semel!e. Peut-être est-il écœuré :

Les femmes ont, ce soir, un besoin de mentir.

Elles te tromperaient sans relever leur robe ...

Tout de même, il voit quelques camarades et leur lit ses premiers vers, ses premiers contes: Bernard, la Fin de Pierrot, Polichinelle, Gribouille, Croquemouche, dont quelques-uns paraissent dans la Caravane. La nécessité d'une petite intervention chirurgicale le fait revenir à Lyon. Avant d'entrer dans la maison de santé, il prend des forces à la campagne.

« En 1912, a raconté M. Marius Marmillon, dans le Crapouillot, il s'était réfugié dans une auberge du Mont-d'Or lyonnais pour y travailler et vivre au grand air. Nous allions le rejoindre le dimanche. On escaladait à pied les coteaux. Il y avait Henri Béraud, Paul Lintier, Louis Darmet, Joseph Gravier, des poètes, des peintres ...

Il avait été opéré (d'une hernie) et achevait sa convalescence lorsque la guerre fut déclarée. Il dut rejoindre son dépôt à Annecy, au 11e bataillon de chasseurs. Deux mois après, en octobre, et bien qu'il eût encore besoin de pansements sous son bandage, il arrivait au front, en renfort, en complément. Il eut à peine le temps de voir dans le ciel quelques obus qui faisaient des mirages vite évaporés. Il fut atteint, dès qu'il eut été amené en première ligne, le 27 octobre 1914. Blessé d'un éclat d'obus,le 2 novembre, à Cappy, près de Lihons (Somme), il ne fut évacué que deux jours après, atteint de gangrène. Amputé du bras gauche, à l'hôpital d'Harbonnières, le 5 novembre, il mourait dans la nuit.

A-t-il été l'objet d'une citation? Je n'ai pas cherché à le savoir. Je laisse cette fiche de consolation. Il ne m'est revenu de lui que des brouillons d'écolier et quelques croquis. Mes parents étant morts dans les deux années qui suivirent, je n'ai rien retrouvé de mon frère que je puisse réunir dans un livre. Ses camarades les plus proches ont été tués eux aussi, Joseph Gravier, Paul Lintier, Louis Darmet, Maurice Dalleré.

Que dire? Ce gosse si sensible ... je n'ai compris qu'après, son sourire résigné ... Voici l'un de ses brouillons. Ce poème doit suffire à évoquer une image, un souvenir, des regrets qui se mêleront aux nôtres. Ainsi, dans les cimetières, les tombes d'enfants restent blanches comme des berceaux.

REGIS GIGNOUX.

PRINTEMPS EN BANLIEUE

Le petit train banlieusard

Bourdonne aux courbes des prairies

Comme une guêpe étourdie

Au bord des /eullles d'un mûrier,

Le village lâche comme des essaims

Ses maisons qui s'accrochent aux pentes;

Mais l'église les garde toutes,

Comme une poule ses poussins

Aven~urés sur la grand' route.

Le sacristain, passé cafetier,

Installe ses balançoires sous le noyer

Où le curé faisait réciter aux garçons

Les paraboles

Claires comme un vol de pigeons.

On visite l'église au frais silence.

- " Il n' a pas encore osé m'embrasser ! "

Les jeunes filles ont des absences

Et leurs mamans les. croient indisposées.

Le soir, les familles repartent,

Lasses d'avoir tant joué

A casser des branches aux arbres;

Et le village violé

Dort dans l'infirmerie du clair de lune.

(Avril 1914.)

Écrit par : Dominique R | mercredi, 28 janvier 2009

Écrit par : Sophie L.L | mercredi, 28 janvier 2009

Merci beaucoup pour ce billet magnifique et très complet. En effet, j'avais tapé Roger ( lapsus ? C'est le prénom de mon grand père mort lui aussi en 1954 d'un cancer des voies respiratoires et revenu de Verdun avec les pieds gelés). Je corrige. Je n'oublie pas Paul Lintier et j'en parle souvent autour de moi, j'ai même suggéré la possibilité de ré-éditions. Cela doit faire son chemin, bien sûr. Mais le futur centenaire de 1914 doit se préparer en amont. Dès que j'ai des nouvelles concrètes, je vous fais signe.

Merci encore de ces évocations très émouvantes.

Écrit par : solko | mercredi, 28 janvier 2009

@ Solko : vous avez bien raison ! Nous n'aurons pas trop de ces cinq années pour proposer autre chose que le remake du lamentable 90e anniversaire et des obsèques " nationales " du pauvre Lazare .

Mais d'ici là, nous serons peut-être débarassés des responsables de ce naufrage .

Que nos nouveaux Déroulède télécommandés retournent user leur vieux fonds de culotte sur les bancs de l'Académie Française et autres lieux et qu'on nous laisse redonner leur vie à ceux qui savaient écrire comme à ceux qui le savaient moins mais qui, au détour d'une lettre aux aimés, savent encore nous parler !

Écrit par : Dominique R | jeudi, 29 janvier 2009

Écrit par : Tang | jeudi, 29 janvier 2009

pS/ J'ai commandé "la Gerbe d'or", Solko, sur eBay selon vos suggestions. Vous m'avez donné très envie de le lire. Après tout je n'ai que le premier tome de "la Conquête du pain", je ne sais s'il est judicieux d'entamer dans ces conditions.

Écrit par : Tang | vendredi, 30 janvier 2009

Écrit par : solko | vendredi, 30 janvier 2009

Merci de vos précieuses indications. Et bonne nuit.

Écrit par : Tang | vendredi, 30 janvier 2009

Un format plus réduit que celui affiché, et la couverture cartonnée verte, le dessin de la gerbe en filigrane en 1ère de couverture évidemment.

Je ne sais ce que la couleur des pages doit au temps, mais c'est émouvant de regarder ce livre sous toutes les coutures. Cette page intérieure aussi, qui porte le titre, et qui est celle sur laquelle Henri Béraud traça sa dédicace à son ami Régis Gignoux.

Ce va être un bonheur de lire ce texte que votre chronique magnifique éclaire, en soulignant la genèse, la construction et le travail de la langue. Un texte ciselé, comme ce que vous en dites. Merci.

Écrit par : michèle pambrun | samedi, 31 janvier 2009

Écrit par : solko | samedi, 31 janvier 2009

Presque trois semaines à vivre avec ce livre : chaque fois, le besoin de détours par beaucoup d'autres activités, avant d'y revenir. Parce que chaque page, chaque phrase compte.

Je dois ramener ce livre à la bibliothèque. Je n'imagine pas ne plus l'avoir sous la main.

J'ai relu votre chronique, Solko. Quelle résonance elle prend, après qu'on vient de refermer le livre.

Je donnerai, si vous le permettez, quelques échos de ma lecture, qui m'aideront peut-être à quitter ce livre.

"On a clos les volets de la boulangerie" : par cet incipit , cette première phrase du livre (dont vous avez dit les plus belles choses, Solko), il est dit aussi qu'on attend le père, son retour de l'Exposition Universelle de Paris, celle de 1889.

On trouvera un pendant au chapitre sixième : Béraud y parle de l'Exposition Universelle, (Internationale et Coloniale) de Lyon en 1894. "Cette foire aux races, sans doute vulgaire et ridicule comme toutes ses pareilles, je n'en puis parler sans émotion. Trente-cinq ans auront bientôt passé et j'y songe toujours."

Avec ce chapitre, le plus long, le double de pages des autres, c'est tout un regard sur l'époque et ses mutations.

"Les expositions universelles, qui coûtaient cher, n'étaient pas organisées pour la seule joie des petits garçons. Elles servaient à l'instruction des grands et remplaçaient les aventures. C'est qu'en ce temps-là on était sédentaire. Le Français, qui, à présent, ne sort guère de chez lui, n'en sortait alors pas du tout. Les gens naissaient, vivaient et mouraient sans perdre de vue leur clocher ou leur brasserie. Le plus fort est qu'ils n'admiraient rien tant que les explorateurs et la chasse au lion. Cependant, une exposition tous les quatre lustres suffisait à contenter leur besoin d'exotisme, et telle était la bonhomie de cet âge que les promeneurs du village noir croyaient réellement visiter l'Afrique. Pour un peu, ils s'y fussent rendus en casque de liège. Le soir, autour des billards et des manilles, on eût cru entendre des globe-trotters, quand ils racontaient leurs impressions. Je n'invente rien."

Béraud y évoque l'assassinat du président de la République Sadi Carnot et ses obsèques. " Le président mort fit le chemin qu'il eût fait vivant. On le porta de l'Hôtel de Ville à la gare aux sons de cuivres lents et affreux, que j'entendais pour la première fois."

C'est l'époque de tous les "progrès", toutes les inventions :

" Pour ma jeunesse je tourne au temps des diligences. Je fumais mes premières cigarettes quand la terre s'est mise à tourner plus vite. (...) Brave France au gaz, elle se croyait bien moderne avec ses becs papillon. (...)

Ce fut enfin l'éclairage électrique. Au début on ne savait pas très bien en user. Dans les hôtels, il arrivait aux clients de dormir a giorno, après avoir vainement soufflé sur l'ampoule à filament de charbon".

Eh oui, comme l'écrivait Bachelard à propos de rupture épistémologique : une connaissance se construit toujours en rupture avec la précédente ; l'électricité s'est inventée contre la notion de combustion.

C'est aussi l'invention du phonographe qu'évoque Béraud dans ce chapitre sixième. " J'ai vu les premiers phonographes, avec leurs écouteurs-canules, qu'il fallait s'enfoncer dans les oreilles, non sans avoir, d'une peau de chamois, torché les souvenirs du précédent amateur..."

Et dans ce long chapitre sixième, on trouve la liste de tout ce qui disparaît dans cette époque et de tout ce qui naît. Perec avant la lettre.

Omettrai-je de parler du cinématographe ? A Lyon ! Cette soirée du 27 janvier 1896 où Béraud ( il a 11 ans) est amené par son père au cinématographe. Alors que peu de Lyonnais se dérangent pour aller voir ça. "Les Californiens ne connaissent pas les fils du brouillard".

"Il y avait huit vues. J'en ai oublié deux."

L'on retrouve sous la plume de Béraud tout ce que on a lu ou entendu raconter de ce premier éblouissement du cinématographe des frères Lumière : "que "L'Arrivée d'un train", par exemple, oppressait le public d'un tel saisissement que l'on jetait des cris."

Et cette remarque de Béraud, à propos de la TV :

" Lorsqu'en pleine clarté de l'écran sourient des lèvres que l'on sait retombées en poussière. Est-ii encore un autre monde ? "

Le parc que l'Exposition Universelle de 1894 occupait en entier, Béraud devenu potache et trois-quarts de rugby, le retrouvera :

"A cette époque, je parle de trente ans, il y avait deux clans parmi les potaches. Les plus nombreux s'en allaient aux jours de sortie, sous la conduite d'un pion, traîner leurs pieds poudreux sur les chemins, en lorgnant Agnès et Angélique à travers les grilles des villas. Ceux-là, c'étaient les bons, l'élite, la graine des normaliens, l'X, l'espor du notariat.

Les autres, les footballers, étaient conduits au parc où se trouvait le ground, juste à la place du Village annamite. "

Béraud a haï l'école primaire, lui préférant la rue. Le chapitre cinquième consacré à tout ce qui se passait dans la rue est un morceau d'anthologie.

Le dernier chapitre, le neuvième commence ainsi :

" Tous les écrivains sont allés au lycée ; tous les lycées se ressemblent. Les écrivains aussi. Laissons donc nos souvenirs dans l'encrier. L'ennui du bahut ne fit que prolonger en moi l'ennui de la primaire ; le potache valait l'écolier. "

Ce dernier chapitre est magnifique, où l'on voit la grandeur du père, l'immense amour qu'il porte à son fils, un amour qui n'a nul besoin de se dire tant il s'éprouve aux actes. Acte du père.

Et oui, Solko, oui, ce livre "La Gerbe d'or" est bien le tombeau en majesté du Père. Un bel art du tombeau.

Je ne vous remercierai jamais assez de nous ouvrir, par ce site, à de telles lectures.

Écrit par : michèle pambrun | mercredi, 18 février 2009

Je ferai des billets réguliers sur Béraud, sur ces livres, et d'autres. Le" plan sentimental de la ville de Paris", notamment. J'ai déjà parlé des oeuvres dites "lyonnaises", quasiment introuvables. Béraud a aussi écrit de très belles et très courtes biographies de peintres, dont François Vernay. Si vous pouvez trouver "Ciel de Suie" en bibliothèque (c'est un roman, du grand Béraud), ne vous gênez pas. Si vous trouvez aussi "Lazare", c'est un roman étonnant. Encore merci pour ce beau témoignage qui, je l'espère, inspirera d'autres lecteurs ou commentateurs.

Écrit par : solko | mercredi, 18 février 2009

Les commentaires sont fermés.