mardi, 14 octobre 2008

Louis Guilloux, L'esprit de fable

« J'ai toujours regretté de n'être plus un paroissien de la cathédrale comme je le devins, huit jour après ma naissance, puisque c'est là que je fus baptisé le 22 janvier 1899 », écrit Louis Guilloux au soir de sa vie, dans la nouvelle La Ville, un texte magnifique qu'on peut trouver dans Vingt ans ma belle âge (Gallimard, Paris 1988).

Il n'est pas anodin, cet autre titre choisi pour l'une des ultimes confidences: L'herbe d'oubli. Louis Guilloux n'y parle que de sa ville natale, Saint-Brieuc, du temps que la fausse lumière de l'électricité n'avait pas encore envahi toute la baie. Il évoque les processions religieuses, les légendes qui dorment :

« C'est en l'année 469 qu'un vieux moine venu d'Irlande et du pays de Galles avec quatre-vingts compagnons débarqua sur nos bords. Le vieux moine et ses compagnons n'étaient ni plus ni moins que des réfugiés fuyant leur île envahie par l'ennemi. En débarquant, ils ne trouvèrent que la forêt et les loups, un méchant baron dans son château de bois qui d'abord voulut les tuer tous, mais qui fut touché par la grâce, s’étant mis à prier. Avec ses compagnons, le vieux moine s'arrêta près d'une fontaine. Ils bâtirent là un oratoire. C'est alors que s'alluma la première lampe, que tinta la première cloche et que retentit le premier coup de hache des défricheurs. On dit aussi que le vieux moine et ses compagnons apportèrent avec eux l'esprit de fable... »

L'esprit de fable... Je retrouve, en lisant ces lignes, quelque accent du Renan des Souvenirs d'enfance et de Jeunesse, je perçois, derrière la stature un peu sec de Renan, l'ombre plus humide de celle de Chateaubriand : Combourg, Tréguier, Saint-Brieuc... Guilloux se veut tisseur de continuité, raccommodeur de déchirures, il se veut, se voit, se vit et se sait planté dans cette terre-là, faite de la tradition du vent, du langage et du sel. Au fond de la cathédrale de Saint-Brieuc, dans un coin de la chapelle Sainte-Anne, une pierre gravée rappelle qu'en effet, Saint-Brieuc (Brigomalos, du celte bri , dignité et mael, prince) ne s'est pas ému devant les loups :

"Un peu plus tard, Brieuc revenait d’une dépendance éloignée de son monastère. Assis dans son chariot, il chantait des psaumes ; les moines marchaient devant lui, entonnant les antiennes. Le soir tombait. Tout à coup, les moines se turent, puis se dispersèrent en fuyant avec épouvante ; à leur place le vénérable abbé vit se dresser, se former en cercle autour de lui une bande de loups menaçants, prêts à se ruer sur les bœufs attelés au charriot. Le saint, impassible leva la main ; les loups tombèrent et se prosternèrent devant lui comme pour demander grâce. Mais quand les moines, remis de leur panique voulurent pour rejoindre leur maître franchir la ligne formée par les fauves, ceux-ci leur refusèrent le passage et les tinrent en respect. Au matin, passèrent une troupe d’émigrants. Leur chef Conan s’arrêta afin d’admirer le prodige et, y voyant un signe du ciel réclama pour lui et ses hommes le baptême. Brieuc ordonna aux loups de s’éloigner et prescrivit à ses catéchumènes un jeûne de sept jours, pendant lesquels il les instruisit. Le huitième il les baptisa."

Saint-Brieuc, évêque et dompteur, Louis Guilloux, dansant avec les loups : sous les poutres de la cathédrale, les dalles sont humides, autant que l'air est marin. Les lourds piliers de pierres veillent sur l'esprit de fable qui hante une pénombre chargée de Magnificat et de Je vous salue Marie. Dans la cathédrale Saint-Etienne furent célébrés et le baptême et la messe d'enterrement de Louis Guilloux. La bâtisse grise et trapue aura été paradoxalement son Panthéon à lui, lui qui s'est souvent plaint d'avoir été oublié de Dieu. Elle n'est peut-être pas la plus belle église de Bretagne. Elle est, assurément, la plus enchantée.

09:24 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, actualité, l'herbe d'oubli, saint-brieuc |

dimanche, 12 octobre 2008

Louis Guilloux, franc-tireur

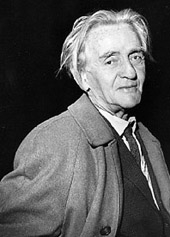

« La trahison, ça commence de bonne heure, si on est capable de la ressentir" » C'est Louis Guilloux qui parle. Il aurait eu 109 ans dans deux jours, s'il n'était mort, le 14 octobre 1980. Sur le site de l'INA, je viens de retrouver l'émission Apostrophes que Pivot lui a entièrement consacrée, le 2 juin 1978. Un grand moment de bonheur. Il n'y a que trois écrivains dont je possède toute l'œuvre à la maison. Guilloux est de ceux-là. L'émission est enregistrée à propos de la parution de Coco Perdu; très vite, on parle de La Maison du Peuple. Puis de l'engagement politique. Puis de la littérature. Ce qui frappe dans le regard, le sourire à peine esquissé de cet homme âgé, c'est aussi ce qui frappe dans son écriture : la douceur. A propos de ce dernier roman, Coco Perdu, Guilloux déclare : 'j'ai voulu donner une signification à une quantité de français moyens qui subissent un dernier coup du sort dans ce qu'on appelle la retraite, et rien autour d'eux, qu'une société inerte, méchante, où ils ne trouvent aucune ressource."

« Littéraire ça veut dire mensonger, ça veut dire arrangé. », déclare-t-il un peu plus tard. Pivot feint de s'étonner. Toute la beauté du regard de Guilloux, soudain : dans cette envie de passer la rive qui l'a toujours séparé de Saint-Brieuc à Paris, de la retraite fertile en province aux honneurs de salons parisiens, d'une culture populaire qui fut celle de son cordonnier de père dans La Maison du Peuple, à cette culture littéraire que la bourgeoisie, en effet, a annexée, que Guilloux à la fois aime et se défend d'aimer : "Quand j'ai pris conscience de ma condition prolétarienne, je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde chrétien où personne n'était le frère de l'autre, républicain, où personne n'était l'égal de l'autre." Guilloux explique à petits mots brefs et saccadés, tout comme ses gestes, qu'il n'était pas à l'aise dans les partis, et qu'il n'est resté au parti socialiste qu'un seul jour : « J'étais à l'aise avec les manifestations des rues, avec les hommes, avec leurs idées mais pas dans les partis. » Pivot essaie de lui faire dire : « vous étiez un compagnon ». Il fait une moue. Lui-même s'accorde un seul titre : Franc-tireur :

« J'ai toujours été dans une philosophie de gauche, socialisante, et même communisante, mais il y a un côté anarchisant, lié à l'écriture, qui est vraiment mien. »

- Le sang noir, est-ce un roman pamphlet contre la bourgeoisie ? demande Pivot.

« On l'a pris pour un livre communiste, ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt anarchisant », avoue son auteur en regardant, narquois, le journaliste. On sent que ça l'amuse. « Nous avons juste bavardé », dira-t-il à la fin de l'entretien... Il explique alors que Gide avait trouvé "qu'il y avait de quoi perdre pied dans son livre" et l'avait invité à l'accompagner en URSS. Pivot s'excite un peu, flaire un scoop, mais à propos de ce fameux voyage, Guilloux rompt très vite : « On bouffait du caviar, on buvait de la vodka, on n'a pas désaoulé ! ». Même Gide ? risque Pivot. A l'époque, Guilloux avait refusé de raconter ce qu'il va peut-être raconter, et qu'il appelle à présent : André Gide aux bains... On sent que Guilloux méprise et respecte encore l'ainé et le bourgeois. Il n'en dit pas plus.

Quand Pivot lui demande ce qu'il pense de Staline, il répond :

« Je ne suis pas un politique. Si j'étais plus violent, je serais volontiers terroriste... »

Silence de Pivot. Guilloux s'explique :

« Tu n'es pas des nôtres : voilà ce que la bourgeoisie crie au prolétariat, davantage maintenant encore que quand j'étais jeune ... »

Pivot : « Qu'est ce que vous faites du progrès ? »

Guilloux lance, tout net : « Quel Progrès ? Le frigidaire, la voiture ? Ecoutez, Bernard, quand même ! Ce n'est pas sérieux ! Je ne crois pas au bonheur par la diffusion, la prolifération des commodités, des machines. Ce sont des échappatoires, des fuites. Il n' y a qu'une question qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'est la vie, mais ce que nous pouvons en faire ».

Guilloux avoue que, de moins en moins, il croit que l'écrivain a & aura d'influence sur la société. Pour tout dire, il sait que l'écrivain n'en a déjà plus aucune et regarde l'homme d'Apostrophes avec une sorte d'incrédulité à la fois paterne et jovial :

« On devrait se taire, se foutre en grève », dit-il à Pivot.

« On devrait dire à ceux qui aiment l'argent : Vous aimez l'argent : mangez le ! Des tartines de billets de mille balles, ça doit pas être mauvais, pour ceux qui aiment l'argent... »

Louis Guilloux avoue avoir partagé avec Albert Camus ce qu'il appelle une grande parenté d'esprit : »Sa mère, que j'ai connue était une femme de ménage illettrée. Une grande dame ! (il sourit) Elle avait toute la noblesse qu'on pouvait désirer. Ouais ! (Guilloux ponctue souvent ses phrases d'un de ces ouais, un ouais de ce genre, en rupture avec tout le reste de son phrasé, comme le serait un terme d'argot.) Un jour, Camus m'a raconté une anecdote très jolie. Il m'a dit, tu sais, j'ai dit à Maman : -j'ai été invité chez le Président de la République, à l'Elysée. Ah ! dit sa mère : Qu'est-ce qu'il t'a fait à manger ? - Ben je n'sais pas, parce que n'y suis pas allé... - Ah! réplique-t-elle... - Oui c'est pas des gens comme nous. C'était un homme charmant, rajoute Guilloux, je l'aimais spontanément. »

C'est Camus qui rédigea la préface de la ré-édition dans Les Cahiers Rouges de Grasset de La Maison du Peuple, récit grâce auquel Guilloux avait fait, en 1927, « son entrée dans le monde des lettres ».

A ce moment-là, Pivot lit la plus célèbre phrase de cette préface : « Voilà pourquoi j'admire et j'aime l'œuvre de Louis Guilloux, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui restitue la seule grandeur qu'on ne puisse lui arracher, celle de la vérité." »Guilloux le regarde, muet.

Derrière eux, un mur tapissé d'exemplaires de la "blanche" de Gallimard, du temps de sa grandeur et de son rayonnement. Encore que... A propos du rayonnement des livres, Guilloux de se racler la gorge et de balancer, comme en s'excusant, à Pivot : « Je ne crois pas qu'un livre puisse changer quoi que ce soit... »

Derrière eux, un mur tapissé d'exemplaires de la "blanche" de Gallimard, du temps de sa grandeur et de son rayonnement. Encore que... A propos du rayonnement des livres, Guilloux de se racler la gorge et de balancer, comme en s'excusant, à Pivot : « Je ne crois pas qu'un livre puisse changer quoi que ce soit... »

Pivot relance la conversation : eMais alors, c'est avec Sartre et Aragon que vous auriez dû être amis, non ?e. Et Guilloux, en riant : eEh ben non ! ça parait bizarre, n’est-ce pas... (il s'attarde sur le cas Aragon) Je ne nie pas son talent, je ne nie pas son charme, grince-t-il. Mais enfin...On aurait pu être ami, on ne l'a pas été. » (Pour l'anecdote, de retour du Voyage en URSS en 1937, les deux hommes ont participé à la création d'un journal communiste, Ce soir. C'est alors qu’Aragon lui a demandé d'attaquer Gide, qui venait de publier son Retour en URSS. Guilloux refuse. Le 1er septembre, Guilloux rejoint Saint-Brieuc, où il préside en temps que "franc-tireur" un comité de soutien aux réfugiés espagnols.) Pivot, du coup, tente de revenir à Sartre; mais Louis Guilloux, d'un ton tranché : "Connais pas !" Pivot s'étonne,

« Mais vous aviez le même éditeur, vous auriez pu vous rencontrer dans un couloir...

- Je ne l'ai pas rencontré; il ne m'a pas rencontré non plus."

-Comme c'est dommage, insiste Pivot.

-Pourquoi ? -

Ce qui est bizarre c'est que ni vous ni lui n'ayez fait l'effort de rencontrer l'autre.

Un geste de la main :

-Ben non ! »

Louis Guilloux et Malraux : Et avec Malraux ? Là, le maître de Saint-Brieuc sourit, il hausse les sourcils, déroule une main : "Grand ami, de toujours !". Guilloux explique que l'amitié doit toujours transcender les idées politiques. Il prend le ton de la confidence heureuse :

« Je recevais des lettres de Malraux, quand il était ministre, ses lettres étaient signées d'un petit chat. »

Pivot, interloqué :

« - ça veut dire quoi, ça ?

- C'était le chat... Il aimait, il adorait les chats, et il signait les lettres à ses amis d'un chat, toujours…

- Mais quand il était ministre du Général De Gaulle, vous deviez être exaspéré? »

Guilloux s'énerve : « On parlait d'autre chose ». Pivot : « Vous ne lui en avez jamais voulu ? - Mais non», conclut Guilloux, d'un ton las et ferme.

Pivot n'insiste plus...

Lorsque sous la pioche des démolisseurs disparurent les maisons de la rue du Tonneau, à Saint-Brieuc, et l'ancienne échoppe de son père, si magnifiquement décrites dans le Pain des Rêves. Guilloux, qui jouait un rôle de plus en plus important dans la Résistance, se trouva de plus en plus déprimé par le cours des événements. Malgré ses nombreux doutes, il poursuivit néanmoins l'écriture très besogneuse du Jeu de Patience : une prémonition ?

« La reprise de ma Chronique du Temps Passé devenait de plus en plus difficile. Si la peinture que j'avais tentée d'un monde d'autrefois ne semblait plus rien rejoindre de notre monde actuel, à plus forte raison n'intéressait-il pas l'avenir. Les hommes nouveaux ne seraient pas des hommes du souvenir, et même, ils ne voudraient pas en avoir ».

« Une année », dira-t-il sans malice à Bernard Pivot, (deux auraient dit les puristes) « j'ai vécu une année dans le dix-neuvième siècle ! » Cela pouvait-il suffire à faire de lui un homme de ce siècle ? Pivot, avec le ton emprunté d'une fausse congratulation, avec l'arrogance inconsciente d'elle-même du moderne et du vivant fait :

« Mais non, vous êtes un homme du vingtième siècle, par vos engagements, par votre écriture… »

Louis Guilloux branle du chef :

Non, affirme-t-il. Non.

Et puis il résume très vite, avec une pointe de fierté dans la voix, son enfance passée dans la misère certes, mais surtout dans cette France d'avant Quatorze, dans ce monde que Stefan Zweig a génialement appelé Le Monde d'hier...

« Je suis, affirme-t-il sans le moindre équivoque, un homme du dix-neuvième siècle. »

Quand on voit, a-t-il écrit dans une page de ses Carnets, ce que les réalistes auront fait du vingtième siècle...

18:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : louis guilloux, littérature, actualité, culture, saint-brieuc, coco perdu |

mercredi, 08 octobre 2008

COMMON DECENCY

Orwell est, décidément, fort à la mode. Après Jean Claude Michéa, Bruce Bégout lui consacre un essai que l'excellente maison Allia vient d'éditer. Le petit livre est tout entier consacré à l'analyse du concept (mieux vaudrait dire, d'ailleurs, la notion, car Orwell avait en horreur ces échafaudages intellectuels qui font le bonheur des conversations de salon) - de la notion, donc - de common decency. De la décence ordinaire : Tous ceux qui souhaitent se familiariser avec la pensée d'Orwell - complexe, sur cette question - trouveront là, pour 6,10 euros, un bon guide. « La décence ordinaire est le revers de l'apparente indécence publique » (citation de Bégout en quatrième de couverture). Mieux vaut, évidemment, lire directement les textes que Michea et Bégout commentent, à savoir les Essais, publiés par l'Encyclopédie des Nuisances. Et parmi eux ce très beau texte, au titre si évocateur : Tels étaient nos plaisirs. Je ne remets nullement en doute la probité des critiques et des commentateurs. Mais enfin, qu'une notion si longtemps méprisée comme la décence commune devienne peu à peu le concept phare d'une société qui érige aussi indécemment - et ce depuis tant d'années - l'opportuniste Noah, par exemple, en modèle national absolu, ou le trou du cul Bégaudeau (tiens, j'ai appris ce matin qu'avec les entrées de Entre les Murs, il songeait à racheter le FC Nantes en péril : n'est-il pas ce Bégaudeau, comme un parfait Zidane de la littérature, un héros décent, fort justement adapté, lui aussi, à l'époque ? ) - voilà de quoi méditer pour la journée !

07:35 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : orwell, littérature, bruce bégout, bégaudeau, actualité, common decency, allia |

lundi, 22 septembre 2008

Essai de rentrée

C'est une des rares bonnes nouvelles de cette rentrée prétendument littéraire : la ré-édition de Orwell anarchiste tory de Jean Claude Michéa.

J'ai découvert Jean Claude Michea, comme beaucoup de lecteurs, en l'an 2000, à l'occasion de la parution de son petit livre bleu, l'Enseignement de l'Ignorance. Bel oxymoron, à l'époque où Claude Allègre, le grotesque et rougeaud Hardy de Jospin, imposait à un corps professoral (sidéré de découvrir que le socialisme était l'un des meilleurs alliés de la droite libérale) la réforme planifiée par l'OCDE; réforme dont X.Darcos, agrégé de lettres et ministre de Sarkozy, fait avaler en toute tranquillité les dernieres couleuvres à une opinion publique occupée à compter ses sous dans un porte-monnaie de plus en plus flasque, et à un corps professoral en pleine déliquescence.

Un peu plus tard, Jean Claude Michea, directeur de collection chez Climats, m'a fait découvrir le penseur américain Christopher Lasch (1932-1994), l'une des figures les plus complexes et les plus originales de la critique contemporaine. De cet esprit lumineux et jusqu'alors inconnu au bataillon, j'ai donc lu successivement La culture du Narcissisme, Le seul et vrai paradis, et, plus récemment, Le Moi Assiégé, tous publiés chez Climats avant que la fort parisienne maison Flammarion ne rachète la petite maison d'édition du sud de la France ( Ah, les déboires éditoriaux, je laisse à cette occasion à Bertrand Redonnet le soin d'en parler.)

Jean Claude Michéa, c'est aussi Orwell éducateur (2000), Impasse Adam Smith (octobre 2002), L'empire du moindre mal (2007). Un travail critique toujours éclairé, un style décapant, le ton du polémiste passé par l'Université : au hasard, ceci, que je prends dans le très joli "Pour en finir avec le XXIème siècle", texte qui servit de préface à La Culture du Narcissisme de Lasch, en cette année particulièrement ridicule que fut l'an 2000 (son passage au nouveau millénaire, son "arrivée des nouvelles technologies", son éclipse, rappelez-vous, j'en passe - et des meilleures) : "Pour s'être laissés déposséder du peu d'autonomie politique qui leur restait par ces bienvaillants tuteurs à l'esprit si ouvert, les vaincus du monde moderne, -c'est-à-dire, comme toujours, les travailleurs et les simples gens - finissent par se retrouver, pour des raisons symétriques, dans la même situation d'impuissance que les ouvriers du XIXème siècle, lorsqu'ils ne s'étaient pas encore dotés d'organisations politiques indépendantes."

Michea, fils de communistes et lecteur passionné d'Orwell, éclaire les zones d'ombre et débusque les compromis du monde assoiffé où nous nous trouvons; monde de narcisses liquidateurs, de progressistes prédateurs, d'ébahis de la vie consommateurs de psychotropes, monde dans lequel le paradoxe tient lieu d'attitude et le double langage de sincérité.

00:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : jean claude michea, littérature, actualité, société, libéralisme, orwell |

samedi, 20 septembre 2008

Le premier des blogueurs

Si ce n'est pas le meilleur, du moins est-ce le premier d'entre nous, d'entre tous les blogueurs : de 1892 ( Le Mendiant Ingrat ) à 1917 ( La Porte des humbles ), il a développé un art consommé de la note, du billet - comme on dit dans la blogosphère : L'édition de Pierre Glaudes chez Bouquins des 8 tomes du Journal de Léon Bloy en 2 volumes (novembre 1999) a fait date; coups de gueule sarcastiques, notes de lecture et citations érudites, réflexions critiques, aveux tendres ou caustiques, voici une leçon de propos humbles et péremptoires :

24 décembre 1903 : « Au café du commerce. Note Rapide. Un individu quelconque vient d'entrer. Presque aussitôt arrive un autre individu exactement semblable au premier. Puis un troisième, puis un quatrième, puis dix, vingt, cinquante, cinq cents, on ne sait combien. Le café est rempli, à éclater, de gens qui sont le même, absolument, qui sont un seul. Et voilà le commencement de la fin des cafés, le commencement de la fin du monde. »

15 août 1892 : « Combien de fois ai-je été frappé de cette idée que les premières messes, dites à l'aube ou au lever du soleil, qui prennent le coeur si suavement, sont dites pour les domestiques ! Les maîtres ne se lèvent pas si tôt. »

7 janvier 1910 : « Mémoires d'Outre-Tombe : Aucune valeur historique. Lyrisme insupportable et vanité à décroche-cœurs. Chateaubriand ne voit les hommes et les choses qu'à travers lui-même. »

6 avril 1892 : « Pas le sou, et rien à porter au Mont-de-Pieté. Je me sature de tristesse en relisant de vieilles lettres de mes parents morts et de quelques amis anciens qui m'ont lâché. J'arrive ainsi, vers le soir, à une sorte d'agonie. »

Et puis ce constat, si juste et si définitif : « le comble de la misère humaine, c'est le mépris du pauvre pour les pauvres »

Site où j'ai "piqué" la photo...

12:31 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, léon bloy, journal intime, blog |

dimanche, 03 août 2008

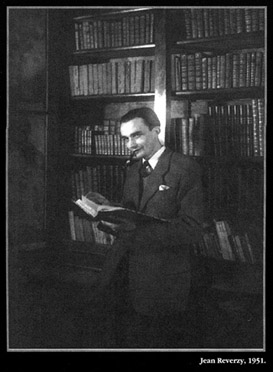

Jean Reverzy (1914-1959)

Jean Reverzy est né l'an 1914, au commencement d'une guerre qui allait enflammer la planète entière, bouleverser une première fois la face du monde, et dont son père ne revint jamais. "Depuis la mort lointaine de mon père, nous habitions, ma mère et moi, un appartement à façade dont les fenêtres s'ouvraient sur ce désert investi par la Médecine". Ce désert, c'est la place Bellecour, qu'il immortalisera dans "Place des Angoisses". "Je crois, écrit-il dans l'un de ses premiers textes qui date de 1931, à l'originalité de ma mélancolie". Pour une vie entière, Reverzy définit dans cette phrase un véritable programme d''écriture, dont l'œuvre dense et brève qu'il compose à Lyon sera la matière exigeante, minutieuse. Un premier roman achevé, Le passage, obtient en 1954 le prix Renaudot et le révèle au grand public. C'est l'histoire d'un homme revenu de Tahiti pour mourir à Lyon, sa ville natale. "Crever", dit-il. Œuvre difficile, presque clinique, dans laquelle il suit les derniers instants de son personnage, comme à la recherche de "l'originalité d'une mélancolie". Et ce, jusqu'à l'agonie finale. Et ce, jusqu'au passage. Mais Palambaud ne livrera, malgré l'éviscération totale qu'il subit tel un objet consumé entre les pattes des médecins, aucun secret particulier " J'aurais pu à notre dernière rencontre, celle qui venait de s'achever, toucher du doigt son cœur, ses poumons, son foie, tout ce qui paraissait le composer et qu'il n'avait jamais vu, et tout cela ne m'avait rien appris. Nous étions passés l'un près de l'autre comme deux étrangers, comme deux animaux d'une espèce différente. En vain, je cherchais un sens à des mots que nous avions échangés, au contact de nos mains qui s'étaient serrées, aux rencontres de nos regards." Une originalité si profonde, donc, et si propre à chacun, qu'elle ne se rencontre pas, ne se partage pas. Mais elle fonde une quête, assigne à la littérature une mission tout aussi noble que celle dont se revendique avec orgueil la médecine : non pas soigner, mais comprendre, ou tout du moins ressentir.

La mort. La mort est au centre du travail de Jean Reverzy. Qu'il soit médecin ou écrivain, il demeure "le compagnon des agonisants" ( Ecrivain, note-t-il dans son cahier : métier de moribond). "Car l'agonie peut durer une seconde ou des années : elle commence à l'instant où l'homme croit sa mort possible; la longueur du temps qui l'en sépare n'importe, et quiconque a saisi le sens de l'écoulement, du passage, est perdu pour les vivants. Et du jour où la mort triomphe et s'installe en maîtresse dans un cerveau, c'est pour abolir - à l'exclusion d'un exact sentiment de fluidité de l'existence - toute lutte, tout désir, toute affirmation de soi et aussi toute angoisse." (Le passage, ch. 12). René Char, l'un de ses contemporains, écrivit un jour : « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Combien cet aphorisme pourrait s'appliquer à Reverzy !

Le narrateur de "Place des Angoisses" n'est-il pas (comme d'ailleurs celui de Ciel de suie d'Henri Béraud, autre roman lyonnais) un médecin des pauvres ? Il y a dans ce deuxième roman un passage éclairant où les deux vocations de Reverzy, médecine et écriture, paraissent se frôler, se conjoindre. Le médecin se trouve chez un ouvrier du quartier "Sans-souci", son secteur de prédilection. L'ouvrier vient de mourir : quels mots offrir à la veuve, près de lui : "Je n'avais encore rien dit, et décidai de ne rien dire. Certes, je crois au pouvoir de paroles simples, mille fois redites, perfectionnées par l'usage, machinales et cependant nuancées, qui tout en promettant la guérison ne découragent pas trop de mourir. Chacun a la maladie qu'il mérite et la maladie ressemble à celui qu'elle a frappé. Les pauvres redoutent l'espérance; le bonheur leur fait peur ou les offense; et leur maladie résignée, sombre, sans hargne, est à leur image. Mon langage s'accorde à leurs tourments. Mais il est vain de haranguer les morts."

Pour ma part, j'aime beaucoup cette photo de lui, qui provient du fonds de la bibliothèque de la Part-Dieu. On l'y voit lecteur de livres, davantage que de corps malades, lui qui dans Nécropsie, un texte datant de son internat à l'hôpital de la Croix-Rousse, proclamait déjà : "J'affectais involontairement l'amour de la médecine, alors que James Joyce était le dieu que j'adorais." D'après Jean-François, son fils, Reverzy conserva peu de livres auprès de lui, peu de meubles, également, dans le deux-pièces proche de son cabinet, qu'il habitait au moment de sa mort. "Le seul lieu de lecture qu'il sacralisait était le bibliothèque municipale de Lyon", où il se rendait souvent le dimanche. "Je regarde, écrit-il dans son journal, le 6 septembre 1957, sur un rayon de la bibliothèque, les deux livres que j'ai écrit; ils sont là, tout petits, serrés d'un côté par Edgar Poe, et de l'autre par les 32 volumes des œuvres complètes de Bossuet : si les bouquins ont une vie, ils doivent se sentir mal à l'aise. Pour leur donner plus d'importance, j'ai mis à côté des traductions. Mais cela ne fait pas encore très gros quand je donne le coup d'oeil du propriétaire."

Une oeuvre courte, certes, qui remplit tout de même un volume de la Collection Mille et une Page de Flammarion, les textes inédits offrant un éclairage décisif sur le projet qui la sous-tend, la quête de cette originalité, que le monde des vivants compromet singulièrement.

« La ville de Lyon, écrit Jean François qui commente les textes de son père (1), jamais nommée, est au centre de l'oeuvre de Reverzy. Il avait avec la vieille cité gallo-romaine un lien organique et quasi-fusionnel. On pourrait dresser une cartographie de ses oeuvres autour des différents points cardinaux : la place Bellecour et la Croix-Rousse, Saint-Jean et la place des Terreaux, et plus loin les Brotteaux et le parc de la Tête d'Or, enfin Montchat et Villeurbanne. »

Jean Reverzy est mort le 9 juillet 1959, à quarante-cinq ans. On vient de passer, dans une souveraine indifférence, l'anniversaire des 80 ans de la naissance de Louis Calaferte. Tout laisse à penser que le cinquantenaire de la mort d'Henri Béraud passera tout autant inaperçu en octobre. Reverzy sera-t-il mieux loti, l'an prochain ? Pourquoi la ville de Lyon ignore-t-elle à ce point ses grands écrivains disparus ? Croit-elle donc en avoir vu naître tant que ça sur son sol humide ? N'a-t-elle pas remarqué que Béraud supporte largement la comparaison avec Giono, Jolinon avec Mauriac, Reverzy avec Camus, Calaferte avec Le Clezio ? Pour conclure ce trop rapide billet, quelques lignes de Reverzy sur Lyon, la ville ingrate entre toutes :

.« J’étais à Lyon sur les quais du Rhône et sous des platanes extrêmement parfumés. Le soleil se tenait entre d’extraordinaires images dont le relief et l’incandescence me stupéfiaient et à droite de la colline dont la seule image me rappelle l’odeur délicieuse des vieux bouquins de piété. Je me souviens que le Rhône découvrait de longs bancs de cailloux d’une blancheur absolue… Mais n’oubliez pas qu’à l’horizon fondait de l’or et de l’or… Or moi, fumant des cigarettes américaines ou plutôt buvant leur arôme, je regardais passer ces lumières; toute l'après-mdi, j'avais vagabondé dans un parc public dans une débandade de fleurs et d'arbres dont je ne sais le nom, et que réfléchissaient d'étroits canaux. Ce parc m'était autrefois un refuge alors que, maintenant, son seul souvenir m'afflige et m'attriste : car il semble trop riche, trop parfumé, et m'y promener deviendrait pour mon esprit une torture mortelle. Mais en septembre 32, je l'aimais vraiment et aussi, en peu d''heures, j'avais commis de grave excès de couleurs et surtout de parfum; Dans la lumière inquiète et blanche du sunset, je vis s’éclairer des fenêtres ; ça et là tremblèrent de minuscules cristaux rouges. Un mystérieux esprit m’envahit, que j’appelle le Mal du Soir. »

(1) Jean Reverzy, Oeuvres Complètes, 1001 pages, Flammarion, Paris 2002.

09:50 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, reverzy, lyon, le passage, place des angoisses, le mal du soir |

vendredi, 11 juillet 2008

Payer son terme

Qui reconnait le générique dès les premières notes a gagné le droit de voir la suite : Lectures pour tous, de Pierre Dumayet, une émission culte et à présent préhistorique de l'ère de l'avant-Pivot. Dès la première question (« Monsieur Céline... »), le ton est donné. D'un Château l'autre, le Voyage au bout de la Nuit... La coupe de cheveux, le nez parfaitement droit de Céline, la toux de Pierre Dumayet recevant la fumée d'une cigarette hors-champ, la violence de Céline, « je sentais, dit-il, une guerre venir », l'apologue de la crevasse qui clôt l'entretien, tout cela durant ce document, cinq minutes de total dépaysement et, pour qui aime Céline, d'une drôle d'émotion...

02:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : céline, littérature, pierre dumayet |

vendredi, 20 juin 2008

Le prince d'Aquitaine

Dernières nouvelles de Gérard de Nerval...

01:32 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, nerval, père lachaise, poèmes, littérature |

jeudi, 19 juin 2008

Comment peut-on être lyonnais ?

En 1912, l’éditeur lyonnais à présent disparu A. TADIEU sis au 23 rue Thomassin publie un petit chef-d’œuvre de causticité, le Voyage autour du cheval de bronze, du sieur Henry Béraud. (1) La dédicace à Maurice Zimmerman, "maître de conférence à la Faculté de Lettres et Professeur de Géographie" donne le ton en annonçant « en toute ironie » un « récit d’exploration ». A la fois pastiche des récits de voyage du dix-huitième siècle et bel exemple de sur-place, le recueil offre, en douze nouvelles que précède un avertissement de six pages, le récit acide d’une exploration douloureuse accomplie autour de la statue du Roi Soleil qui trône au centre de la place Bellecour.

« Ami des voyages, j’ai l’âme aventureuse d’un explorateur, la fureur ambulatoire d’un alpiniste, la soif de partir d’un émigrant » rugit le narrateur, dès le commencement.

En adoptant la démarche d’un explorateur, la voix narrative intègre dans son tissu l’existence d’un ailleurs ; or on sait que le narrateur ne représente que l’auteur lui-même, né à Lyon. De cet équivoque, Béraud tire un parti poétique auquel un autre lyonnais, Jean Farmer (2), s’était déjà essayé avant lui et qui repose, ni plus ni moins, que sur l’entrelacs des points de vue : c’est ainsi que Montaigne présenta ses Cannibales, Montesquieu ses Persans, Voltaire son Ingénu.

Mais le fait que le récit soit au je oriente le procédé vers une intention autrement plus moderne, autrement plus satirique : ce n’est plus un narrateur adoptant le point de vue d’un personnage étranger (cannibale de la France Antarctique, persan ou bien huron du Nouveau Monde) sur ses compatriotes, c’est un narrateur bien lyonnais devenu au fil des pages le personnage principal de l’exploration de sa propre ville, découvrant la part d’étrangeté qu’elle recèle, interrogeant autrement dit sa propre identité et celle de ses contemporains : Le texte, implicitement, finit par poser la question : D’eux ou moi, qui est le plus étranger ? D’eux ou moi, lequel est le plus barbare ?

Mais le fait que le récit soit au je oriente le procédé vers une intention autrement plus moderne, autrement plus satirique : ce n’est plus un narrateur adoptant le point de vue d’un personnage étranger (cannibale de la France Antarctique, persan ou bien huron du Nouveau Monde) sur ses compatriotes, c’est un narrateur bien lyonnais devenu au fil des pages le personnage principal de l’exploration de sa propre ville, découvrant la part d’étrangeté qu’elle recèle, interrogeant autrement dit sa propre identité et celle de ses contemporains : Le texte, implicitement, finit par poser la question : D’eux ou moi, qui est le plus étranger ? D’eux ou moi, lequel est le plus barbare ?

D’une nouvelle à une autre, les pérégrinations du narrateur l’entraînent en des milieux fort divers. Tous ont un point commun: le fait d’être le théâtre d’expériences non littéraires. Dans une telle ville, quel peut-être le devenir de l’écrivain ? Avec ce qu’il porte d’énergie, de goût, de jeunesse, Béraud, fils de boulanger, toise de très haut les comportements à ses yeux scandaleux des membres de l’élite provinciale qu’il rencontre. Tant de prétentions diverses, si peu de raffinement intellectuel ou artistique… Où est-il ? Pire, peut-être… Il ne comprend pas : Comment cette ville peut-elle être sienne et leur en même temps ?

« Ai-je besoin de vous dire que je me pavanais orgueilleusement parmi les gens de la haute avec qui je croisais ? J’en saluai quelques-uns qui, je dois le confesser, ne me répondirent point. Ils tournaient la tête, ne voulant pas être vus se congratulant avec un littérateur. » ( « J’ai mon fauteuil aux grands concerts », deuxième nouvelle).

Cette remarque nous place au cœur de l’ironie et de l’amertume de tout le recueil : car la vraie question que pose ce dernier, et qui est liée à l’héritage littéraire que la bourgeoise de la ville s’est octroyée, est aussi celle-ci : comment peut-on être un écrivain à Lyon ? Ville de marchands. Ville de commerce. Ville qui, d’une Exposition Universelle à une autre, ne cherche sous la politique de son maire qu’à faire montre de ses ressources, de son luxe, de son opulence… Ou en dernière analyse : Pouvez-vous, notables lyonnais, devenir les lecteurs de mes livres? Se trouve-t-il, en vos murs, une place pour un héritier dissident des hommes de lettres du siècle précédent, contempteur de vos mœurs et désireux d’en découdre avec vos préjugés ?

Au centre de tout ceci, bien sûr, la question sociale est fondamentale. Et derrière elle, on le voit, celle du territoire. Le Lyon de 1912 est encore très cloisonné. On n’y vit pas encore confondu dans l’anonymat partagé de la métropole moderne qui n’appartient plus à personne, mais chacun chez soi. L’exploration faussement naïve du sol bourgeois (grands concerts, caveau des poètes, hôtel de ville…) entreprise par ce narrateur non-bourgeois a ceci de feint qu’il utilise l’arme de la culture pour confondre et démasquer, sur leur propre territoire, ceux qui se prétendent cultivés, (et qui sont perçus comme tels en sol non-bourgeois). C’est à dire, par exemple, à la Croix-Rousse, à la Guillotière ou dans les cabarets où, « sous des lustres de saucissons » l’on vide des pots de Beaujolais en s’empiffrant de gras double.

On comprend, dès lors, que le personnel politique municipal soit une cible de prédilection : Ce que le jeune polémiste dénonce avec fracas, c’est l’écart de plus en plus tangible et de plus en plus ridicule entre la nature industrieuse d’un régime, son mépris pour les arts et les lettres, et le lyrisme incongru de ses bardes politiques. La lyre au service de l’industrie : Voilà ce que Béraud ne supporte pas, ne pardonne pas chez les orateurs locaux et ventrus de cette Troisième République on ne peut plus flaubertienne, et dont il raille hautement l’exercice consensuel et stéréotypé de la parole. Car c’est bien à travers cet exercice, en démocratie, que se règle la question cruciale de la maîtrise du territoire, de la gestion de l’espace et du sol commun, de la res publica. On comprend aussi que le discours électoral soit à ce point parodié, mis à nu pour ne pas dire à sac : car c’est le seul discours qui, d’un territoire à un autre, assure une transition illusoire. Le discours faussement ingénu du narrateur, en en prenant le contre-pied systématique, non seulement dénonce son illusion, mais en plus revendique le droit d’occuper son terrain au nom de la tradition littéraire. Toute la stratégie de ce voyage imaginaire est celle d’une conquête, par la langue, d’un territoire symbolique que la bourgeoisie de l’époque, effectivement bornée à ses seuls intérêts immédiats, et probablement incapable de lire, refusera à son auteur.

L’interrogation universelle du comment peut-on être persan prend, dans cet espace socialement marqué et restreint à un cadre obstinément provincial, une tournure singulière, aussi ridicule qu’inquiétante : « Vous avez certainement entendu raconter l’histoire de ce monsieur qui, perdu la nuit autour de la colonne Vendôme, et étant, par suite de certaines libations, obligé de se tenir à la grille du monument, en fit plusieurs fois le tour et finit par s’y croire enfermé, à cause qu’il n’en trouvait pas la porte. En devenant comment peut-on être lyonnais, en étant posée non par un étranger fictif à des autochtones, mais directement par un lyonnais (jeune, bohême et peu fortuné) à d’autres (riches, notables et plus anciens), elle paraît cingler de front, bien sûr, l’identité même de la ville, tel que l’héritage institutionnel et culturelle l’a transmise : être lyonnais, être républicain, qu’est-ce que cela signifie ? Comment peut-on n’être, ensemble, que cela ?

La première nouvelle, "L’Age d’Or", réunit dans une interminable énumération tout le personnel politique municipal à l’occasion d’une fête à la République unifiée : le cortège ridicule des réconciliés se retrouve à la fin dispersé par le vent échappé des outres d’Eole, c’est à dire par la verve satirique de la libre parole qui, révélant la nature des haines et des dissensions, déclenche un orage de grêle phénoménal, disperse la courtoisie affectée et les humeurs pacifiques, balaie la vacuité de l’éloquence et le vain académisme des discours électoraux :

« Alors on vit M. Salles, levant au ciel effroyable des bras qui ne tenaient plus les outres. Le vent d’optimisme qu’elles répandaient sur la ville était n'a jamais tari. Un typhon de colère lui succédait, un ouragan vengeur, qui emportait dans les tourbillons toute la miséricorde et toute la tolérance de l’Age d’or. Au souffle de cette âpre bise, les vieilles haines renaissaient. Une fureur épidémique s’emparait de tous ces hommes, naguère réunis pour s’aimer. Et ce fut une explosion d’insultes, de coups, une rixe abominable, dont les clameurs furent entendues de Beaurepaire, par M. Basset et de Saint-Jean de Bournay, par M. Malescourt, dit Bibi. Le sang inondait les marches de l’escalier. M. Caillemer frappait à coups de parapluie, hâchant et sabrant la mêlée ; quand son riflard tordu l’abandonna, il martela les êtres à coups redoubles de sa grasse serviette, emplie de grimoires juridiques ; plusieurs combattants en moururent. M. Jacques Martin piétinait son propre gibus, dont il rougissait maintenant. On vit M. Fargues assommer M. Mermillon à coups de hautbois, pendant que M. Chantre hurlait les psaumes du De Profundis.. » (L’Age d’Or, première nouvelle)

Avec la satire de la rhétorique municipale, c’est à la syntaxe même du Régime que s’en prend le jeune écrivain. Formules toutes faites, vœux pieux, lieux communs de la bien-pensance de son temps : Sous sa plume, le pastiche du discours politicien devient véritablement un exercice d’écriture, au sens presque que l’Oulipo donnera plus tard à ce terme. Ce langage convenu des hommes instruits, La gerbe d’Or, nous apprendra qu’il impressionnait littéralement son père. Le jeune plébéien y décela très tôt l’intrusion du préjugé bourgeois dans la parole populaire, la confiscation par la malignité de la véritable finesse d’esprit et de la légitime liberté de la pensée. Confiscation doublement dommageable, puisqu’en ruinant le crédit du verbe, elle en détournait le public populaire, marquant la fin de l'age d'or de la République. De ce point de vue, le projet littéraire du jeune Béraud se développa dès le début de sa production autour de deux axes :

- La résistance à ce que Georg Lukács (4) appelle l’évolution historique des formes. L’œuvre maîtresse de Béraud sera, en effet, un roman épique en trois volumes, pour le moins original sur le marché éditorial des années-vingt, La Conquête du Pain.

- L’engagement jusqu’au-boutiste dans la plus pure tradition littéraire de la polémique.

La lyre, autrement dit, et puis l’épée. Percevant, sur le plan national, le déclin inéluctable de ce que Paul Bénichou appela un jour le mage romantique, c’est à dire la fin du statut spécifique qu’eut la parole de l’homme de lettres au dix-neuvième siècle, Henr(y) Béraud eut sans doute la tentation de le conquérir dans le vase clos de la ville de Lyon. Car en ces années-là, ce Lyon dont nous parle Le Voyage autour du Cheval de bronze vit encore dans la lenteur, dans les certitudes, dans les traditions du siècle précédent. Certes, les conflits de classes y sont denses et ostensibles ; mais les identités fortement déterminées offrent une matière et des sujets encore stables. Aussi, le désir, la nécessité de fuir au loin s’incline encore devant le besoin et la nécessité d’agir au sein du tissu local : « J’imagine des courses par le monde, des tournées que je ne ferai jamais. Non, jamais ! Car je suis incapable de quitter ce Lyon maussade et brumeux, où vous et moi sommes nés, et où nous serons probablement enterrés. »

En 1905, la démission du maire Gailleton avait propulsé pour cinquante ans un jeune agrégé de lettres sur le devant de la scène lyonnaise, « professeur au lycée Ampère et maître de conférences à la Faculté, après une thèse remarquée sur Madame Récamier. » L’éloquence toute universitaire du jeune Edouard Herriot, lors de ses conférences du quai Claude Bernard qui ravissent la bonne société lyonnaise, lui a valu le surnom d’attique. Car cette éloquence est en vérité au service d’un projet politique et financier : Assurer le tournant du siècle en transformant la vieille république oligarchique en une mini-république radicale ; réconcilier les couches populaires et la bourgeoisie locale en fondant un nouveau Lyon, où les capitaux des uns prospéreront en assurant le développement hygiénique, technique et social des autres. La dixième nouvelle du Cheval de Bronze, titrée « Athéna », n’a d’autre but que de ridiculiser l’assimilation d’un tel programme à celui de la démocratie grecque où rayonnaient l’intelligence et l’esprit, l’engouement de la ville pour ce chef, lui aussi, en plein grand écart, et dont il s’agit de molester la prétention quelque peu ridicule à se considérer comme un grand homme. Sous les auspices de la déesse démocratique grecque, donc, la pantomime d’un sacre burlesque fonde la trame narrative et l’argument de ce récit sarcastique : Un lundi de juillet 1912, « afin d’honorer M. Herriot, l’attique maire de Lyon, le sénateur aux rêves athéniens, le Périclès du cours d’Herbouville, (5) ils (les conseillers municipaux) n’avaient rien trouvé de plus flatteur ni de plus adéquat, pour parler comme l’archonte thesmothète Curtelin[6) – que de se vêtir à la guise des magistrats antiques ». Tous les conseillers, de quelque bord qu’ils fussent, se sont prêtés au jeu, tous : « M Regaud ressemblait à Plutarque tandis que M. Franck jouxtait, en dépit de son lorgnon et de ses moustaches effilées, la figure nerveuse et tourmentée de Thucydide (…) M.Vial (de Vaise), ami des Muses et des asthmatiques, tirait enfin quelque agrément d’une calvitie qui l’assimilait à son rival en éloquence, le grand Démosthène. (…). Enfin IL entra. (…) Il avait le visage peint des hommes de l’Attique. Sa bouche se dessinait souple et ronde comme la conque des baisers. (…) Il était beau comme un dieu nonchalant. »

Le Premier Magistrat de cette démocratie d’opérette se lance alors dans un discours parodique de sept pages, dans lequel il se félicite et se rengorge de la réussite spectaculaire de sa politique d’hygiène et d’urbanisme : « Déjà nous avons justifié notre athénienne réputation, en bâtissant dans notre ville cent monuments qui seront dans l’avenir les témoins de notre amour commun de la beauté (…) Messieurs, soyons unis dans la beauté. Construisons encore, construisons toujours. Démolissons surtout. Car pour construire, il faut, hélas, détruire ! C’est à ces transformations constantes, à ces travaux de rajeunissement que de malveillants folliculaires nomment béotisme et vandalisme qu’on reconnaît les grands administrateurs. Louis XIV et Napoléon furent des vandales ! Imitons-les. » Fort de ces riches et nombreux souvenirs d’enfant, Béraud perçoit ces réaménagements successifs comme une extension vampirique du territoire et de l’ordre bourgeois, extension abusivement assimilée à son goût à une entreprise de civilisation. L’intérêt financier qu’y trouvent certains au détriment des autres n’échappe évidemment pas à son œil, pas davantage que la volonté qu’elle cache d’amadouer certaines vieilles colères qui sont ici une tradition : dépouiller le populaire de son propre terroir afin de l’aliéner à de nouveaux rites, tout en réalisant des profits non négligeables. « Puis nous jetterons bas ce risible Pont de la Guillotière, orgueil des gens de routine et des maniaques de l’autrefois, fait-il dire à son Herriot-Périclès, ivre, aveugle et triomphant. Nous le remplacerons par un beau travail en fer et en ciment armé dans le genre du Pont de la Boucle. (…) Le Vieux Lyon, voilà l’ennemi a dit à peu près mon bon maître Gambetta, auquel il faut toujours revenir, quand on porte au cœur, comme nous, l’amour du progrès, le respect de la liberté et le culte des institutions. Vive la République ! »

Le Cheval de Bronze, centre d’un univers étroit et problématique, devient bel et bien l’allégorie de la course figée, du mouvement immobile, de l’envol (politique et littéraire) brisé. Sur la couverture du livre, publié à Lyon, un dessin (signé F) représente le déraillement d’un train, encore fumant contre son socle. Le narrateur fait ainsi cohabiter le regard du littérateur critique, incapable de s’intégrer véritablement dans le tissu social de sa ville, d’y rayonner tel un écrivain-soleil, et celui de son lecteur timoré, incapable de s’éloigner du Cheval de Bronze, en une même instance narrative, un même JE équivoque : « Avec une âme de nomade, je vis dans l’inertie casanière d’un percepteur de province » Grâce à ce Je sarcastique, Béraud mêle deux points de vue : celui du voyageur qui regarde (le narrateur), et celui du notable qui est regardé (le percepteur). Aux prises avec le même univers, tous deux sont complices d’un même mal dans la même écriture : Une absurde fidélité à l’Ame Lyonnaise, si implantée qu’on ne peut s’en défaire, un absurde enlisement dans le Lyon de nos Pères, si prégnant qu’on ne peut, malgré son mensonge, le quitter : « Je suis en quelque sorte le la Pérouse de cette ville, et le récit de mes rencontres ne le cède en rien à l’histoire de ses exploits. Si je n’ai point été massacré par les Polynésiens, j’ai fait un voyage de découverte parmi les abonnés des grands Concerts, parmi les poètes du Caveau et parmi les conseillers municipaux. »

Pour celui qui orchestre la narration, il en résulte clairement l’aveu d’une sorte de mutilation, de folie : Ce que coûte à un être conscient des écarts générationnels et sociaux la réussite de son insertion dans une société qui les nient, le constat final le dit de façon universelle : « Si ma vie n’était pas en danger, ma raison le fut souvent. » (Avertissement) Cette espèce de folie rappelle celle du héros du Bal des Ombres (7), Brummell, « roi des élégants et favori des reines », agonisant tout seul, « fasciné par le mensonge de sa radieuse folie ». Il n’y a pas, dans le Lyon comme dans la France de cette époque, de consensus pensable entre le monde de l’Art et celui de la vie publique, ni celui de la parole politique : Un simple parallélisme entre mélomanes, poètes et conseillers municipaux suffit à mettre à plat cette vérité cruelle mais, hélas, elle aussi universelle : le seul compromis possible entre l’Art et le pouvoir politique aboutit à l’instrumentalisation systématique du premier par le second, à la mort de l’Art : Or cette mystification grossière, un certain Edouard Herriot, seigneur de la municipalité en ces temps là, réussit de main de maître à effectuer. En prétendant faire de Lyon une nouvelle Athènes, nul plus que lui n’incarne aux yeux de Béraud le ridicule des temps modernes, encore écartelés entre des projets fadement prosaïques et un discours grandiloquent inadapté. Sur ce personnage, comme sur sa cour d’élégants et d’élégantes carriéristes à courte vue, Henri Béraud va cristalliser sa vindicative et ironique verve, l’élisant première tête de turc d’une galerie littéraire qui, de Gide à Léon Blum, ne cessera plus de s’accroître au fil du temps

Autres articles sur la période lyonnaise d'Henri Béraud :

Marrons de Lyon : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/06/marrons-de...

L'Ours : Pamphlet satirique: http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/22/l-ours.html

(1) Voyage autour du bronze, Tadieu, Lyon 1913

(2) Jean Farmer, Messieurs les Fabriciens, Grasset, Paris 1911. Jean Farmer y présente une sorte d’étude des fabriciens (fabricants) de l’époque, qu’il étudie avec le ton de l’anthropologue

(3) Avocat et journaliste, député libéral de Lyon

(4)La théorie du roman, 1920

(5)Edouard Herriot habita trente ans au deuxième et dernier étage d’une maison du cours d’Herbouville, adossée à la Croix-Rousse.

(6) Philippe Curtelin (1857-1928) : Ouvrier à La Mulatière, devenu conseiller municipal en 1900

(7) Le Bal des ombres, première nouvelle des Morts Lyriques, autre recueil de nouvelles d'Henri Béraud, Basset, 1912

12:16 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage autour du cheval de bronze, littérature lyonnaise, henri béraud |