lundi, 26 octobre 2009

Accords parfaits

Entre un texte, une photo et un paysage naissent parfois des accords magiques. Magiques parce que non concertés. Ni le maçon, ni l’écrivain, ni le photographe ne les ont recherchés et pourtant ils sont là : et c’est ainsi que certains grands artistes égalent parfois à leur insu la nature dont ils s’inspirent en nous révélant non plus un accord entre elle et eux, mais un accord entre eux à propos de ce qu’ils montrent d’elle. Il en va ainsi de Blanc & Demilly, Jean Reverzy, et de tous les obscurs qui fabriquèrent ce pont.

« J’étais à Lyon sur les quais du Rhône et sous des platanes extrêmement parfumés. Le soleil se tenait entre d’extraordinaires images dont le relief et l’incandescence me stupéfiaient et à droite de la colline dont la seule image me rappelle l’odeur délicieuse des vieux bouquins de piété. Je me souviens que le Rhône découvrait de longs bancs de cailloux d’une blancheur absolue… Mais n’oubliez pas qu’à l’horizon fondait de l’or et de l’or… Dans la lumière inquiète et blanche du sunset, je vis s’éclairer des fenêtres ; ça et là tremblèrent de minuscules cristaux rouges. Un mystérieux esprit m’envahit, que j’appelle le Mal du Soir. »

09:20 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : blanc demilly, reverzy, rhône, littérature |

lundi, 27 juillet 2009

Jean Reverzy, Lyon & la "chose littéraire"

Le 9 juillet 1959, (il y a de cela cinquante ans), Jean Reverzy mourait soudainement, à l’âge de quarante-cinq ans. Nous allons quitter le mois de juillet 2009 dans quelques jours, et, à ma connaissance, la ville de Lyon et ses prétendues instances culturelles seront passées à côté de cet anniversaire. En ligne, je ne trouve qu’un mince article du Progrès. A moins qu’une lecture confidentielle n’ait été organisée à la sauvette par quelques obscurs bénévoles dans un bistrot associatif ? Tandis qu’à Saint-Brieuc, par exemple, il y a un lycée Louis Guilloux, un boulevard Louis Guilloux, un prix Louis Guilloux – & je suis le premier à reconnaître que l’œuvre de cet écrivain mérite cette reconnaissance, alors qu’à Manosque, il y a un centre Jean Giono, un collège Jean Giono, ici, à Lyon, il n’y a rien, rien, rien… Jean Reverzy, Louis Calaferte, Henri Béraud, voyez-vous, mesdames messieurs, ça n’a jamais existé. Ce qui existe, ici, c’est Aulas et Bocuse. Et puis les Nuits Sonores, Tout le Monde dehors, et autre vacarme intempestif… Je retrouve ici trois citations de trois autres auteurs, passés eux aussi à la trappe, et je m’attriste de voir à quel point elles pourraient être d’actualité :

« La Chose littéraire a toujours semblé ici une sorte de maladie honteuse et le fait de bohêmes entachés de sadisme ! »

Tancrède de Visan, Sous le Signe du Lion, 1935

« Chez nous, on n’a pas l’enthousiasme très bruyant, surtout lorsqu’il s’agit de littérature. »

Marcel Grancher, Vingt ans chez Calixte, 1940

« Ces deux mots, gloire et talent, bannis de la langue lyonnaise, étaient considérés comme des vocables anarchiques, qui menaçaient la discipline des boutiques et des maisons de commerce, la suprématie des coffres-forts. »

Gabriel Chevallier, Chemins de solitude, 1946

Pour Béraud, même s’il n’est pas recevable (le fut-il pour Céline ?), on vous sort l’argument de la collaboration. Renault, Berliet, les Lumière, Guitry, Bousquet, tant d’autres, n’est-ce pas, on ferme les yeux. Mais Béraud, cinquante ans après, ah ! crime de lèse majesté. Il paraît donc normal que les articles de Gringoire éclipsent la Gerbe d’Or, Les Lurons de Sabolas, Ciel de Suie, Qu’as-tu fait de ta jeunesse, livres auxquels un adolescent de dix-sept ans a fort peu de chance d’avoir accès. Quant à la boulangerie natale, elle n’est même pas honorée d’une plaque.

Mais Reverzy, a-t-il collaboré ? Quel mal ont fait Le Passage, Place des Angoisses, Le Mal du Soir ? Pas de rue non plus à ma connaissance, un petit square dans le troisième, m’a-t-on dit… Ce n’est pas que je sois un fada des commémorations, expositions, plaques de rues et tutti quanti. Mais je constate que c’est, dans ce peuple d’amnésiques incultes et mickaël-jacksonnisés que nous sommes devenus, une façon efficace d’entretenir la mémoire, de solliciter des rééditions, des travaux universitaires, des intérêts particuliers, de la curiosité, de la vie, quoi ! Et je dis que je préférerais vivre dans une ville qui conduirait son touriste de Perrache aux Jacobins en le promenant de la rue Jean Reverzy à la rue Henri Béraud, plutôt que de le balader en terrains connus, de la rue Victor Hugo à la rue Emile Zola. Mais non : la municipalité et les édiles lyonnaises vont ainsi : pépères et consacrées, sans risques ni remous, de loges en buffets et d’alcôves en salons, accessoirement de droite à gauche, en vérité, bien au centre, n'est-ce pas : c’est triste, tout sauf littéraire, à vrai dire.

12:33 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, lyon, jean reverzy, reverzy, calaferte, béraud, culture, livres |

mardi, 17 février 2009

Pavese et Reverzy

Le métier de vivre : le titre appartient à César Pavese. C’est celui de son journal, qui court du 6 octobre 1935 au 18 août 1950. Dans la journée d’hier, je suis passé sans trop savoir pourquoi, sans crier gare, en silence, de Jean Reverzy à César Pavese. Les deux écrivains ne sont pas si loin l’un de l’autre, ni dans le temps, ni dans l’esprit, ni dans ma bibliothèque. Ils ont vécu à peu près le même nombre d’années, à peu près les mêmes années. Les sonorités de leurs noms se font écho, Pavese et Reverzy. Leurs prénoms aussi ont du commun : César et Jean, le prénom d’un empereur et celui d’un apôtre, devenu celui de n’importe quel italien, de n’importe quel français. Du Mal du soir de Reverzy au Métier de Vivre de Pavese, il n’y a qu’un pas. Comment, après ce détour par Pavese, suis-je revenu à Reverzy ? La journée d’hier passa. Quid de celle d’aujourd’hui ? D’un 17 février, l’autre :

Pavese (1908-1950):

Les jugements moraux de Madame Bovary ignorent tout principe sauf celui de l’artiste qui violente et imite tous les gestes humains. Certains se gargarisent du tableau que Madame Bovary donne de l’amour, y voyant une saine critique des vieilleries romantiques faite par une « robuste conscience », et ils ne voient pas que cette robuste conscience n’est pas autre chose que le fait de regarder nettement, d’étaler fougueusement les tristes mobiles humains. Comment peut-on vivre, selon Madame Bovary ? D’une seule manière : en étant un artiste calfeutré chez soi. Garde-toi bien de prendre au sérieux les critiques de Flaubert envers la réalité : elles ne sont faites que d’après ce seul principe : tout est boue, sauf l’artiste consciencieux.

17 février 1938

Reverzy (1914-1959) :

Hier soir, j’étudiais l’attente. Chez moi, dans une parfaite solitude, assis dans un fauteuil, je guettais l’instant où les invités, dix personnes, arriveraient. J’aurais voulu percevoir l’instant où se briseraient net l’isolement et le silence ; et je prévoyais le changement non seulement de moi-même, mais surtout de ce que je pouvais percevoir du monde : les murs de la pièce, les meubles, la lumière. Je m’étais promis d’observer scrupuleusement, dès leur intrusion, ceux que j’attendais d’une seconde à l’autre ; et ce n’étais pas pour connaître cet instant même, celui de leur entrée, mais l’instant d’avant, celui où je vivais en ma solitude, face à face avec moi-même. Ils vinrent, le but de toute mon attente – les voir entrer, les saisir, percevoir le changement de moi-même, et par le contraste de ce changement mieux pénétrer mon état intérieur - en une seconde fut oublié. Mon projet ne me revint à l’esprit que lorsqu’ils furent partis. Donc, je ne les avais pas vus entrer

17 février 1955

00:03 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, pavese, reverzy, le métier de vivre, le mal du soir |

lundi, 16 février 2009

Brouillards de Lyon

« Dans le tramway ferraillant de jadis, lorsque nous allions à l'école, les matins d'hiver et d'automne, un monde confus, peuplé de spectres familiers, défilait derrière les vitres embuées. C'était le temps du brouillard : dès octobre, il s'établissait sur la ville, comblant le vide des rues et des places, voilant les collines, amortissant les bruits, emprisonnant les êtres : il avait son odeur et sa saveur. Grâce à lui la nuit se prolongeait jusqu'au milieu du matin; au début de l'après-midi seulement l'univers vaporeux, pour une heure, s'éclairait : un rayon fugitif tombait sur les squares, où le bronze des statues luisait de sueur froide, et sur les fleuves coulant vers d'invisibles horizons de lumière. Puis l'obscurité revenait : chacune de ces journées ressemblait à celle qui l'avait précédée. Monotonie noire ou claire-obscure que troublait parfois une éclaircie. Et chaque fois, sous la neige, la pluie, ou à la lumière insolite d'un matin limpide, nous croyions, en nous réveillant, découvrir sous nos fenêtres une ville nouvelle. L'avons-nous assez aimé, ce brouillard dont nous nous sentions captifs et qui nous mettait face à face avec nous-mêmes ! Dans les rues, à la tombée de la nuit, nous cherchions à tâtons notre chemin, frôlés par des ombres que reflétaient des vitres ternies. Les vapeurs voilaient mais ne déformaient pas la réalité : comme dans la caverne originale, nous regardions des êtres s'approcher, grandir, s'éloigner et se fondre dans le néant et le silence. S'il nous arriva parfois de nous révolter contre ce monde étrange, le brouillard oppressant, à l'instant même, étouffa notre blasphème. Il serrait notre poitrine, notre cœur et notre pensée : pour avoir si longtemps éprouvé son étreinte, nous nous sentirons toujours mal à l'aise dans l'univers large et clair que nous avons maintenant découvert »

Jean Reverzy, A la recherche d'un miroir, Julliard (1961 - posthume)

« Le gris est une couleur avouable. La lumière se manifeste dans le gris autant et plus tendrement que dans les tons tapageurs. Les objets qui se meuvent au-dessus d'un horizon gris ont leur harmonie aussi bien que ceux que dessine crûment la lumière d'été. Allons-nous renier nos beaux soirs de grisaille, où nos collines, nos ponts, nos quais, nos maisons, sont baignés dans une buée d'ardoise claire et comme poudrée ? Ce soir, que nous avons vu embrasé en d'autres saisons, est gris, gris, gris, d'un gris qui semble porter les nuages noirs au panache blanc, l'horizon lui-même et les fumées de la ville. Des cheminées d'usine sortent avec lenteur des panaches sombres qui tracent des horizontales majestueuses dans l'ouate. »

Pétrus Sambardier, Le Salut Public, 10 janvier 1928

01:21 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, brouillard, reverzy, pétrus sambardier, lyon, fonville, culture |

dimanche, 19 octobre 2008

Médecin des pauvres.

Le personnage narrateur de deux excellents romans lyonnais, peut-être les deux meilleurs qui soient, est un médecin, et un médecin des pauvres. Qu'en faut-il en penser ? Est-ce un hasard ?

Ciel de Suie, le troisième volet de la série de La Conquête du Pain d'Henri Béraud parait aux Editions de France, en 1933. Le Passage de Jean Reverzy est publié chez Julliard, en 1954. Béraud n'a alors plus que quatre ans à vivre, puisqu'il s'est éteint à Saint-Clément les Baleines, le 24 octobre 1958. Et Reverzy plus que cinq, qui est mort brutalement le 9 juillet 1959.

Entre les deux, une indéniable unité de ton dans la mélodie.

Béraud, tout d'abord, puis Reverzy :

« Mon métier n'est pas d'écrire. Je suis médecin à la Croix-Rousse, médecin des canuts, une espèce de rebouteux en jaquette et chapeau melon. Mes clients sont mes amis. Ils m'appellent tantôt le Docteur comme s'ils n'en connaissaient point d'autre, et tantôt le Militant, à cause de mes opinions qui sont les leurs. Souvent, le soir, avant d'aller en vieux garçon que je suis vider un carafon de marc aux cafés de Bellecour, je m'attarde à trinquer avec eux. Ailleurs, on m'a fait la réputation d'un cynique, et même d'un méchant homme. Mes canuts trouvent que je suis trop franc :

- On vous l'a bien fait payer, disent-ils. Quand je ne suis pas là, ils ajoutent.

- S'il avait su se taire, il ne passerait pas sa vie à soigner les pauvres !... Les braves gens ! Ils connaissent, eux, le goût amer de la vérité. Je ne me plains pas. En agissant comme je l'ai fait, je savais que j'allais perdre. Qu'importent la quiétude et la douceur de la vie, s'il faut les payer du mépris de soi-même ? »

« J'étais un petit docteur attaché à une banlieue triste. Je savais un peu de médecine : la digitale ranime les cœurs, la morphine endort les douleurs, la pénicilline modère les fièvres. Quand je devinais un cancer, un peu attristé, je disais : vous entrerez à l'hôpital. (...) Fixé dans ma ville, j'étais devenu le médecin d'un quartier malheureux; j'avais accepté ce destin et un horizon de hautes maisons misérables. Des infiniment pauvres, des intouchables puis des ouvriers des employés chétifs avaient frappé à ma porte : tout le jour ils venaient s'étendre sur mon divan brûlé par leurs fièvres, verni par la sueur de leurs angoisses. Le soir, un cartable sous le bras comme les policiers, j'escaladais les exténuants escaliers de la misère : ces spirales semblent mener au ciel et finissent au corridor noir de l'enfer prolétarien. Je pensais que ces gens m'aimaient et comme quelque chose persistait en moi de cette bonté naïve de l'enfance, cela m'avait longtemps suffi. »

Ciel de Suie et Le Passage ont bien d'autres parentés :

- Le décor de la ville de Lyon, d'abord, de la ville de Lyon telle qu'elle était dans la première moitié du vingtième siècle. - La tristesse et la douceur des destins qu'ils narrent l'un et l'autre, ensuite :

Palabaud, l'interminable agonisant dont l'agonie finale éclaire la métaphore du titre, Patrice et Noëlle, les amants inavouables dont le sacrifice final entre soudain en résonance avec la suie d'un ciel ô combien béraldien. Une pudeur dans la narration, enfin, pudeur qui fait évidemment de Reverzy un des fils secrets d'Henri Béraud. Mais enfin, laquelle de ces filiations aurait pu être significative, si cette première - le narrateur-médecin des pauvres, avec toute la symbolique dont elle est chargée pour le lecteur - n'avait été d'abord rendue à ce point explicite.

Illustration "Médecin et son patient", tirage photo de Beato FELICE, 2ème moitié XIXème siècle.

09:46 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : béraud, reverzy, littérature, lyon, romans, ciel de suie, place des angoisses |

dimanche, 31 août 2008

Retour du pays de Kerouac à celui de Reverzy

Retour de l'Ile-Grande (Côte d'Armor), aux falaises éboulées. Le long de ses cotes se devinent les carrières fossilisées et salées, d'où fut extrait au dix-neuvième siècle le granit du pavé de pas mal de rues parisiennes. Cote de granit rose, non loin de là, de Tregastel à Perros Guerrec, sur le sentier des douaniers. Maison de millionnaires aux parcs aérés devant l'horizon, rien que lui devant. Petites plages de sable, si fin qu'on le croirait café moulu. Dans l'arrière pays, biscuiteries-hangars poussant comme champignons, là où des touristes paient 8,50 euros un petit pot de confiture de lait ou de caramel au beurre salé, sous le cri ricanant des mouettes et devant le haussement d'épaules sarcastiques des goelands. Des goelands rescapés des marées noires humaines, la station LPO de l'Ile Grande en est emplie. Pensionnaires aussi incongrus que convalescents à l'oeil rond, l'aile en pointe, la queue de nonne. Perros Guerrec : magnifique retable dans son église coiffée d'un étrange clocher, comme vaut aussi le détour la chapelle de La Clarté et la Vierge au manteau bleu serti d'étoiles dorées. Il se fait tard, enfant, voleur d'étincelles... Retour ? Mais cela signifie quoi ?

De quoi suis-je revenu ? Dans quelques jours (le 5 septembre, exactement), ce sera le 51ème anniversaire de la parution en librairie de Sur la Route du breton exilé Jack Kerouac, père présumé de la beat génération, "génération de la béatitude". Sacré bouquin ! Sept années, il l'aura attendue, cette foutue parution. Sept années ! La dernière version de On the road a été dactylographiée en avril 1951 sur un rouleau de papier de 35 mètres de long, matérialisant le flux qui parcourait l’auteur sous psychotropes. Ce long ruban de papier ininterrompu, métaphore de la route et de ce que "l'écriture jaculatoire" tissée à la gloire de Dean Moriarty (Neil Cassady), enfant voleur de voitures, ce long ruban de papier, comme la route, n'a pas de fin. Si, pourtant : Kerouac mourut à 47 ans. A son âge, Jean Reverzy était déjà mort. Entre un médecin lyonnais sédentaire et un breton américain ne tenant pas en place, la rencontre était-elle aussi impossible ? Je l'imagine, pourtant, un instant, cette rencontre; elle se déroulerait dans un salon cossu de la Place des Angoisses, ou bien une ferme délabrée de l'Ouest américain. Et ces deux hommes qui avouèrent l'un et l'autre avoir écrit parce qu'ils allaient mourir n'auraient rien à s'avouer l'un à l'autre, rien que cette passion avide, brûlante, saissante, mortelle, peut-être : l'écriture. Quelques dix heures de route séparent le pays de Kerouac de celui de Reverzy ; quelques mètres, seulement, dans une bonne librairie, les oeuvres de Jack Kerouac de celles de Jean Reverzy : sur la ligne de la route, retour, nouveau départ. Que septembre nous soit bel et brillant, à vous comme à moi !

21:49 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : kerouac, littérature, reverzy, actualité |

dimanche, 03 août 2008

Jean Reverzy (1914-1959)

Jean Reverzy est né l'an 1914, au commencement d'une guerre qui allait enflammer la planète entière, bouleverser une première fois la face du monde, et dont son père ne revint jamais. "Depuis la mort lointaine de mon père, nous habitions, ma mère et moi, un appartement à façade dont les fenêtres s'ouvraient sur ce désert investi par la Médecine". Ce désert, c'est la place Bellecour, qu'il immortalisera dans "Place des Angoisses". "Je crois, écrit-il dans l'un de ses premiers textes qui date de 1931, à l'originalité de ma mélancolie". Pour une vie entière, Reverzy définit dans cette phrase un véritable programme d''écriture, dont l'œuvre dense et brève qu'il compose à Lyon sera la matière exigeante, minutieuse. Un premier roman achevé, Le passage, obtient en 1954 le prix Renaudot et le révèle au grand public. C'est l'histoire d'un homme revenu de Tahiti pour mourir à Lyon, sa ville natale. "Crever", dit-il. Œuvre difficile, presque clinique, dans laquelle il suit les derniers instants de son personnage, comme à la recherche de "l'originalité d'une mélancolie". Et ce, jusqu'à l'agonie finale. Et ce, jusqu'au passage. Mais Palambaud ne livrera, malgré l'éviscération totale qu'il subit tel un objet consumé entre les pattes des médecins, aucun secret particulier " J'aurais pu à notre dernière rencontre, celle qui venait de s'achever, toucher du doigt son cœur, ses poumons, son foie, tout ce qui paraissait le composer et qu'il n'avait jamais vu, et tout cela ne m'avait rien appris. Nous étions passés l'un près de l'autre comme deux étrangers, comme deux animaux d'une espèce différente. En vain, je cherchais un sens à des mots que nous avions échangés, au contact de nos mains qui s'étaient serrées, aux rencontres de nos regards." Une originalité si profonde, donc, et si propre à chacun, qu'elle ne se rencontre pas, ne se partage pas. Mais elle fonde une quête, assigne à la littérature une mission tout aussi noble que celle dont se revendique avec orgueil la médecine : non pas soigner, mais comprendre, ou tout du moins ressentir.

La mort. La mort est au centre du travail de Jean Reverzy. Qu'il soit médecin ou écrivain, il demeure "le compagnon des agonisants" ( Ecrivain, note-t-il dans son cahier : métier de moribond). "Car l'agonie peut durer une seconde ou des années : elle commence à l'instant où l'homme croit sa mort possible; la longueur du temps qui l'en sépare n'importe, et quiconque a saisi le sens de l'écoulement, du passage, est perdu pour les vivants. Et du jour où la mort triomphe et s'installe en maîtresse dans un cerveau, c'est pour abolir - à l'exclusion d'un exact sentiment de fluidité de l'existence - toute lutte, tout désir, toute affirmation de soi et aussi toute angoisse." (Le passage, ch. 12). René Char, l'un de ses contemporains, écrivit un jour : « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Combien cet aphorisme pourrait s'appliquer à Reverzy !

Le narrateur de "Place des Angoisses" n'est-il pas (comme d'ailleurs celui de Ciel de suie d'Henri Béraud, autre roman lyonnais) un médecin des pauvres ? Il y a dans ce deuxième roman un passage éclairant où les deux vocations de Reverzy, médecine et écriture, paraissent se frôler, se conjoindre. Le médecin se trouve chez un ouvrier du quartier "Sans-souci", son secteur de prédilection. L'ouvrier vient de mourir : quels mots offrir à la veuve, près de lui : "Je n'avais encore rien dit, et décidai de ne rien dire. Certes, je crois au pouvoir de paroles simples, mille fois redites, perfectionnées par l'usage, machinales et cependant nuancées, qui tout en promettant la guérison ne découragent pas trop de mourir. Chacun a la maladie qu'il mérite et la maladie ressemble à celui qu'elle a frappé. Les pauvres redoutent l'espérance; le bonheur leur fait peur ou les offense; et leur maladie résignée, sombre, sans hargne, est à leur image. Mon langage s'accorde à leurs tourments. Mais il est vain de haranguer les morts."

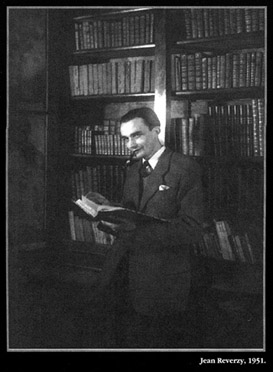

Pour ma part, j'aime beaucoup cette photo de lui, qui provient du fonds de la bibliothèque de la Part-Dieu. On l'y voit lecteur de livres, davantage que de corps malades, lui qui dans Nécropsie, un texte datant de son internat à l'hôpital de la Croix-Rousse, proclamait déjà : "J'affectais involontairement l'amour de la médecine, alors que James Joyce était le dieu que j'adorais." D'après Jean-François, son fils, Reverzy conserva peu de livres auprès de lui, peu de meubles, également, dans le deux-pièces proche de son cabinet, qu'il habitait au moment de sa mort. "Le seul lieu de lecture qu'il sacralisait était le bibliothèque municipale de Lyon", où il se rendait souvent le dimanche. "Je regarde, écrit-il dans son journal, le 6 septembre 1957, sur un rayon de la bibliothèque, les deux livres que j'ai écrit; ils sont là, tout petits, serrés d'un côté par Edgar Poe, et de l'autre par les 32 volumes des œuvres complètes de Bossuet : si les bouquins ont une vie, ils doivent se sentir mal à l'aise. Pour leur donner plus d'importance, j'ai mis à côté des traductions. Mais cela ne fait pas encore très gros quand je donne le coup d'oeil du propriétaire."

Une oeuvre courte, certes, qui remplit tout de même un volume de la Collection Mille et une Page de Flammarion, les textes inédits offrant un éclairage décisif sur le projet qui la sous-tend, la quête de cette originalité, que le monde des vivants compromet singulièrement.

« La ville de Lyon, écrit Jean François qui commente les textes de son père (1), jamais nommée, est au centre de l'oeuvre de Reverzy. Il avait avec la vieille cité gallo-romaine un lien organique et quasi-fusionnel. On pourrait dresser une cartographie de ses oeuvres autour des différents points cardinaux : la place Bellecour et la Croix-Rousse, Saint-Jean et la place des Terreaux, et plus loin les Brotteaux et le parc de la Tête d'Or, enfin Montchat et Villeurbanne. »

Jean Reverzy est mort le 9 juillet 1959, à quarante-cinq ans. On vient de passer, dans une souveraine indifférence, l'anniversaire des 80 ans de la naissance de Louis Calaferte. Tout laisse à penser que le cinquantenaire de la mort d'Henri Béraud passera tout autant inaperçu en octobre. Reverzy sera-t-il mieux loti, l'an prochain ? Pourquoi la ville de Lyon ignore-t-elle à ce point ses grands écrivains disparus ? Croit-elle donc en avoir vu naître tant que ça sur son sol humide ? N'a-t-elle pas remarqué que Béraud supporte largement la comparaison avec Giono, Jolinon avec Mauriac, Reverzy avec Camus, Calaferte avec Le Clezio ? Pour conclure ce trop rapide billet, quelques lignes de Reverzy sur Lyon, la ville ingrate entre toutes :

.« J’étais à Lyon sur les quais du Rhône et sous des platanes extrêmement parfumés. Le soleil se tenait entre d’extraordinaires images dont le relief et l’incandescence me stupéfiaient et à droite de la colline dont la seule image me rappelle l’odeur délicieuse des vieux bouquins de piété. Je me souviens que le Rhône découvrait de longs bancs de cailloux d’une blancheur absolue… Mais n’oubliez pas qu’à l’horizon fondait de l’or et de l’or… Or moi, fumant des cigarettes américaines ou plutôt buvant leur arôme, je regardais passer ces lumières; toute l'après-mdi, j'avais vagabondé dans un parc public dans une débandade de fleurs et d'arbres dont je ne sais le nom, et que réfléchissaient d'étroits canaux. Ce parc m'était autrefois un refuge alors que, maintenant, son seul souvenir m'afflige et m'attriste : car il semble trop riche, trop parfumé, et m'y promener deviendrait pour mon esprit une torture mortelle. Mais en septembre 32, je l'aimais vraiment et aussi, en peu d''heures, j'avais commis de grave excès de couleurs et surtout de parfum; Dans la lumière inquiète et blanche du sunset, je vis s’éclairer des fenêtres ; ça et là tremblèrent de minuscules cristaux rouges. Un mystérieux esprit m’envahit, que j’appelle le Mal du Soir. »

(1) Jean Reverzy, Oeuvres Complètes, 1001 pages, Flammarion, Paris 2002.

09:50 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, reverzy, lyon, le passage, place des angoisses, le mal du soir |

samedi, 22 décembre 2007

GRIMPER

Aux amateurs éclairés des pentes lyonnaises et de leurs reliefs dodus et cabossés, ce petit jeu qui ne mange pas de pain : Après avoir lu attentivement chacune de ces quatre descriptions, il s'agit de rendre à chacune des œuvres citées à la fin celle qui lui appartient. Rien à gagner, sinon votre propre considération. Les commentaires sont ouverts. Réponses prochainement.

1. « De petits jardins calés par des planches s’ornent de chaque cotés de stèles, de poteries romaines, de pierres tombales, de statues démantelées. Dans un coin, l’entrée grillée d’un souterrain, sorte de caverne à ours d’où fuse une source. A droite, rivés au-dessus de l’abîme, des cerisiers, des platanes, des frênes, de petits acacias peuplent cette solitude d’une amère fantaisie. A mi chemin, cette allée de fantômes se partage en fourche. Tandis qu’une pente plus douce joue des coudes, zigzague à travers la silve, des plates-formes en terre battue invitent les bons poumons à gravir en ligne droite le sommet. L’infractuosité des murs abrite les plus vénérables débris de la civilisation : des mosaïques, les restes d’une salle de bain romaine, un pan de l’aqueduc construit par Claude, alimenté jadis par les eaux du mont Pilat, un fragment du Forum de Trajan en marbre cannelé, construit en 98, écroulé en 840, « le premier jour d’automne », et dont les débris servirent à la construction de la première église de la colline sainte, cette chapelle de Notre Dame du Bon Conseil qui garda le nom de « Forum Vetus » (…) Ce lieu sacré, un souffle mystérieux le parcourt sans cesse d’effluves spirituels auxquels semble se joindre, au crépuscule, dans la poussière dorée du couvent, la pourpre romaine mélangée aux longues robes blanches des vierges chrétiennes. »

2 . « Un peu plus haut, sur les pentes de la colline, on me voyait passer tout joyeux, pourchassant à coups de pied quelque vieille ferblanterie. Je me croyais toujours un peu en avance. Je faisais l’homme, en tâchant d’imiter la démarche et l’air de mon père. Des apprentis, qui allaient en course par là me donnaient des cigarettes. Par les allées de traboule, on arrivait au cœur du vénérable faubourg, tout plein de bruyante misère et d’odeurs écœurantes. Cela sentait une odeur sans pareille, l’odeur du pays des canuts, la pierre moussue, le vin qui coule, les détritus de fruits, l’urine, le pétrole, le beurre chaud – un seul courant de senteurs mêlés, rue par rue, depuis les Terreaux jusque là-haut, où le plateau rond entouré de ciel comme d’une toile de panorama s’élève si abrupt au-dessus des bas quartiers que toutes les rues semblent finir dans les nuages. Je m’arrêtais aux carrefours. Je flânais délicieusement. Les battants des métiers à tisser claquaient du haut des maisons, jetant sans relâche leur bruit haut et maussade. Les fenêtres, toutes pareilles, sans contrevents ni rideaux, semblaient tailler au canif dans le carton grisâtre des façades. Jacquard, en redingote verdie par les pluies, penchait sa tête de quaker. Dans chaque chantier, des fainéants jouaient aux boules, en vidant des pots de beaujolais et en mangeant des fromages. Et j’arrivais en chantant, soit par l’un de ces passages en escaliers qui, à la Croix-Rousse , servent de contreforts à tout le coteau, soit par l’une de ces rues nouées en cordes aux pieds des maisons comme pour les retenir sur les pentes… En bas, dans la plaine, sous les arcs légers des ponts, le Rhône et la Saône frissonnaient, pareils à de la soie. Vingt églises couleur de suie penchaient comme des visages leurs cadrans jaunes. Elles semblaient mener le lourd convoi d’une armée de pierres, et je voyais, sous leurs clochers, dévaler à perte de vue les fondrières géométriques des toits, d’où montaient une aubépine, une fumée, un air d’accordéon. Des hirondelles tombaient comme des flèches sur la ville bleue. Lyon, mon pays… ».

3. « Il n’avait pas besoin, la gravissant, de relever la tête pour savoir que, presque aussitôt, le passage à allure de coupe-gorge s’élargissait un peu. Il n’éprouvait pas non plus l’envie de tenir la rampe, pour mieux en suivre les capricieux méandres. Il jugeait inutile de regarder le ciel pour le savoir bien là, au-dessus de lui, clouté de rares étoiles, formant entre les murs un ruban de velours. D’avance, il connaissait la route, et qu’au-delà de sa maison, les escaliers se poursuivaient encore, à l’assaut de la colline mystique, puis cessaient brusquement pour faire place au sol pierreux, tout hérissé de pavés ronds. C’était d’abord le pied de la tour métallique, parodie de la Tour Eiffel , popularisée par l’image, avec le reflet écarlate, sanglant, sur les vieilles pierres, de la gigantesque enseigne lumineuse qui lui tisse une robe de feu ; puis, une fois de plus, on tournait à l’angle droit pour, dépassant la célèbre maison de l’Angélique, déboucher enfin sur l’esplanade d Fourvière, devant la basilique… »

4. « De l’autre côté de la rivière, qu’enjambait une frêle passerelle, se dressait un paysage de vertige : entassement d’immeubles efflanqués et superposés, de terrasses et de jardins suspendus dans lesquels ça et là, blanche comme un ossement, émergeait une ruine romaine. Au-dessus des vapeurs vitreuses, les murs, frappés par le soleil, s’éclairaient comme si les derniers rayonnements d’une mer invisible les eussent touchés. (…) La passerelle franchie, mon élan se brisa contre la pente raide d’une ruelle sournoise s’insinuant entre des couvents, des orphelinats, des chapelles, masures à demi ruinées et comme soudées aux flancs de la colline. Courbant l’échine, d’un pas raffermi, je continuai ma course vers la Médecine. A mesure que je m’élevais, sous moi, par delà les tours de la cathédrale et les toits pliants sous leur faix de tuiles romaines, je voyais diminuer la Place des Angoisses, rectangle uni dans le scintillement des fleuves. Au détour du chemin raboteux et tordu, je me heurtai enfin à la perspective de rêve d’un escalier somptueux de cent marches que dominait l’hôpital, bâtiment extravagant de fragilité, surplombant des bâtisses croulantes qu’il semblait menacer d’une chute prochaine, menacé lui-même de pareil écrasement par une basilique énorme, mal plantée au sommet de la colline. »

a. La Gerbe d’or ( Henri Béraud)

b. Montée des Anges (Max-André Dazergues)

c. Place des Angoisses (Jean Reverzy)

d. Sous le signe du Lion ( Tancrède de Visan)[i]

08:25 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lyon, littérature, solko, reverzy, béraud |