jeudi, 15 juillet 2010

Les cinq francs de Léon Bloy

Le 17 décembre 1914, dans son Journal Au seuil de l'Apocalypse, Léon Bloy rapporte la découverte providentielle, par sa femme Jeanne, d'un billet de cinq francs qu'elle ne se souvenait plus avoir laissé dans un tiroir. « De quoi vivre un jour », conclut, lapidaire mais satisfait, le bien-nommé mendiant ingrat. (1)

Mendiant Ingrat : Ce premier volume du Journal, précisément, se trouve dans la bibliothèque du docteur Faustroll, amicalement glissé par Alfred Jarry entre Coleridge et Saint-Luc, ce qui ne constituait pas, on en conviendra, pour un fin connaisseur du texte sacré comme de la littérature profane, un voisinage désobligeant. Les frais d'établissement du procès verbal ordonnant la saisie de cette mythique bibliothèque s'élevaient précisément à cinq francs. Du moins est-ce ce qu'affirme, si l'on en croit le texte de Jarry, un certain rond de cuir du nom de Liconet, le 4 juin 1898, au bas de la procédure. (2)

Lorsque mourut le créateur d'Ubu et de Faustroll, au petit matin du 1er novembre 1907, Bloy prétend avoir été réveillé, par un cri horrible, « que n'avait proféré aucun avant ». Et lorsqu'il apprend la nouvelle, il écrit deux jours plus tard : «Je pense au cri affreux entendu hier, et qui m'a jeté en bas de mon lit». Malgré tout ce qui les oppose, Léon Bloy et Alfred Jarry auront donc passé un certain nombre d'années non loin l'un de l'autre, à supporter tout en s'estimant la bêtise et la crapulerie d'une certaine et belle époque qui leur fut, sur les pentes de Montmartre comme ailleurs, un peu commune.

Jules Renard, autre indigène de ces temps-là, plus propre sur soi et plus bourgeois, membre de l'Académie Goncourt, et qui tint aussi son journal, relève, le 14 octobre 1906, que cinq francs, c'est « le prix d'un lit et de son sommier en salle des ventes, avec un lot de couettes et de matelas tachés. » Le ramoneur qu'il emploie le mois suivant n'en gagne, chaque mois, précise-til, que six de cette espèce.

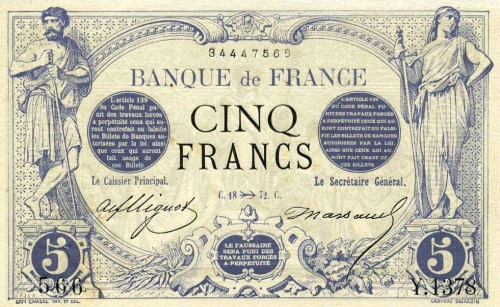

Ce billet de cinq francs représentait les allégories drapées d'un homme et d'une femme, chacune tournée vers l'extérieur de la cartouche. Entre les deux cercles centraux s'alignent les caractères stipulant une somme de francs dont le pouvoir d'achat a considérablement varié en presque cinquante ans. Un signe du zodiaque, sous cette somme en superbes majuscules, désigne le mois de la date de création (3). Les signatures du caissier principal et du secrétaire général fleurent bon les pleins et les déliés de l'ancienne école, celle où l'on apprenait encore aux gens à écrire, ne serait-ce que leur nom, avec estime, en prenant sa place et le temps. A présent, je ne sais trop pourquoi, la plupart des gens signent à toute vitesse, en barrant eux-mêmes leur propre nom, comme s'ils n'en voulaient plus, l'avaient assez porté, ou bien ne faisaient que semblant de s'aimer.

Ce billet assura non seulement le lien entre un siècle et un autre, mais aussi entre une guerre et une autre puisque sa première version noire date de 1871-1874 et sa seconde, en bleu de cobalt, de 1912-1917. Comme au cours de chaque guerre, la capitulation de Sedan avait engendré des incinérations de billets : environ 30 millions de specimen de toute valeur détruits dans les succursales, fin d'éviter leur saisie par les Allemands. Sur le marché numismatique de nos foutus temps postmodernes, une coupure de ce genre, surtout à l'état neuf, coûte plusieurs milliers d'euros. A peu de choses près, le même prix qu'une édition originale, avec envoi de l'auteur, du Révélateur du Globe de Léon Bloy.

L'autre nuit, en fouinant dans les rayons d'un bouquiniste qui avait la tête du docteur Faustroll, non loin de Corps enneigé où avait vécu la petite Mélanie, j'en découvris justement un bel exemplaire, que je feuilletais. A l'intérieur, glissé je ne vous dirai pas entre quelle et quelle pages, un billet de cinq francs, presque neuf. L'un que Jeanne Bloy, par mégarde, aurait laissé ? « De quoi vivre un jour », avait maugréé Léon...

On peut rêver.

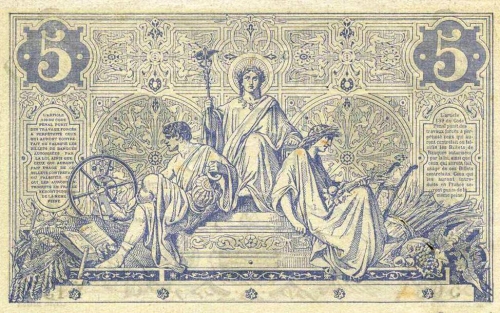

La République semble ici tenter de consoler l'Industrie (à gauche) et l'Agriculture (à droite) particulièrement affligées. Malgré le souci du détail qui caractérise l'ensemble de la cartouche, malgré également les avertissements solennellement reproduits de part et d'autre, elle fut évidemment copieusement imitée. Ce billet fut donc l'un des derniers billets monochromes de la BdF. Avec le siècle suivant, la polychromie allait faire une entrée retentissante dans le domaine du billet de banque.

(1) Une belle chose est arrivée à Jeanne. Pleine de tristesse en songeant qu'elle allait être forcée de courir au mont-de-piété, elle ouvre son tiroir et, parce que c'était l'anniversaire de la mort de sa mère, elle regarde douloureusement des fleurs desséchées que sa soeur lui rapporta de Danemark, en souvenir de cette mort. Sans demander auun miracle, elle se prend à espérer un secours quelconque. Tout à coup, elle aperçoit dans ce même tiroir un billet de 5 francs qu'elle ne se souvenait pas d'y avoir laissé. De quoi vivre un jour. Cette chose nous est arrivée souvent. (Au seuil de l'Apocalypse, 17-12-1014)

(2) Les amateurs d'Alfred Jarry savent que la liste des vingt-sept volumes dépareillés, tant brochés que reliés se trouve au chapitre 4 des Gestes et opinions du docteur Faustroll, roman néo-scientifique paru en 1911, chez Fasquelle.

(3) Certains billets eurent donc, comme les tristes humains, un ciel astral : Celui qu'on voit sur la photo est ainsi un sagittaire (18 novembre 1972).

07:18 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, léon bloy, jarry, jules renard, billets français |

samedi, 22 mai 2010

Tante Yvonne

C’est aujourd’hui la journée européenne de l’obésité. Je viens de l’apprendre. Plus de la moitié de la population européenne serait en surcharge pondérale, estime-t-on. Rien de bien neuf sous le soleil, ni sur les plages qui bordent le continent. Etonnante, la dernière phrase du Journal de Jules Renard :

«Je veux me lever, cette nuit. Lourdeur. Une jambe pend dehors. Puis un filet coule le long de ma jambe. Il faut qu’il arrive au talon pour que je me décide. Ça séchera dans les draps, comme quand j’étais Poil de Carotte ». J’en cause ainsi car on fête aujourd’hui précisément l’anniversaire de la mort de l’auteur de Poil de Carotte. (1910). De celui des Misérables, également.(1885). Comme quoi, tout passe. Léon Daudet, dans Fantomes et Vivants, s’en étonne en avouant avoir vu de près cette fin illustre. « La République, écrit-il, perdit son grand-père ». Et de décrire « le corbillard des pauvres qu’avait orgueilleusement réclamé le poète millionnaire », les discours au Panthéon, plus insignifiants encore que ceux de l’Arc de Triomphe où le catafalque avait été exposé deux nuits. Jolie phrase de Daudet, à propos de la crypte : « C’est ici la chambre de débarras de l’immortalité républicaine et révolutionnaire. On y gèle, même en été, et la torche symbolique au bout d’une main, qui sort de la tombe de Rousseau, a l’air d’une macabre plaisanterie, comme si l’auteur des Confessions ne parvenait pas à donner du feu à l’auteur des Misérables. »

Victor Hugo est mort le jour anniversaire de la naissance de Gérard de Nerval (1808) de celle de Richard Wagner (1813), de Conan Doyle (1859) et de tante Yvonne (1900) On fit toujours de tante Yvonne une figure opaque de la tradition, or je trouve dans l’article wikipédia qui lui est consacrée que sa mère fut la sixième femme à passer son permis de conduire en France. Mieux que Coco Chanel, en guise de modernité, non ? Il parait qu’après avoir rencontré son grand Charles, un jour de 1920, Yvonne dit à sa mère « ce sera lui ou personne. » Voilà qui s’appelle avoir un sens véritablement hugolien du destin, n'est-ce-pas ?

Février 1962. Yvonne de Gaulle et son mari inaugurent la salle des fêtes de Colombey-les-Deux-Eglises.

10:51 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : léon daudet, yvonne de gaulle, jules renard, littérature |

vendredi, 08 janvier 2010

Tant de beau monde pour un poivrot !

Lorsque meurt sa mère en 1886, Verlaine perd le dernier soutien moral et matériel à même de le protéger de la misère absolue qui le guette. Errant de garnis en chambres d’hôpital (Broussais, Cochin, Tenon, Saint-Louis, Bichat) durant les neuf dernières années de sa vie, cet homme malade malgré la force de l’âge (entre 42 et 52) va passer les neuf dernières années de sa vie à Paris, dans « ce cirque d’erreur », (1) à forger à son insu son ultime légende dans le plus parfait dénuement. «Je me console avec les choses / Qui sont à ma portée et ne coûtent pas trop / Par exemple la rue où j’habite… » (2)

Tous les recueils publiés entre 1888 et 1890 (Amour, Parallèlement, Dédicaces, Bonheur) reprennent soit des textes plus anciens, soit des textes encore littéralement hantés par la vie passée. Il faut attendre 1891 et la parution de Chansons pour elle chez Vanier, puis celles de Odes en son honneur et Elégies, pour se faire une idée de ce dernier Verlaine que se partagent deux femmes : Eugènie Krantz et Philomène Boudin, dite Esther. Amour charnel, alcoolisme, insomnie, toilettes intimes, soucis d’argent, crises mystiques, disputes : « Je vais gueux comme un rat d’église / Et toi tu n’as que tes dix doigts » écrit-il à la première. A la seconde : « Notre union plutôt véhémente et brutale / Recèle une douceur que nulle autre n’étale. »

Albert Thibaudet ne sera pas tendre avec les tout derniers recueils de Verlaine (Epigrammes La Plume, 1894 et Invectives, Vanier, 1896) : « divagations incohérentes ramassées par un éditeur pratique dans les mégots du café François 1er » (Réflexions sur la Littérature, Quarto, p 52). C’est que la question du logement, il est vrai, le hante. « J’aimerais, écrit-il à Maurice Barrès, qui prend en charge les dernières années de sa vie, habiter dans le périmètre du Panthéon entre la rue Soufflot, la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Michel. Provisoirement, je pourrais, s’il le fallait, loger dans mon ancien hôtel où je prenais pension. Votre tout dévoué et reconnaissance PAUL VERLAINE. » (3)

L’hôtel en question se trouve au 4 rue de Vaugirard et se nomme Le Grand Hôtel de Lisbonne. Gervais, le patron, réclame des notes impayées à Barrès. Ce dernier ne lâchera plus son messin de poète.

En août 1894, c’est lui-même qui réunira une quinzaine de souscripteurs pour lui assurer une petite rente de 150 francs, laquelle sera versée au pauvre Lelian le 10 de chaque mois jusqu’à la fin de sa vie. Quinze personnes, dont il note dans un dossier « Verlaine » les noms : Mesdames : comtesse Greffulhe, duchesse de Rohan, comtesse René de Béarn ; Messieurs Henry Bauër, Paul Brulat, François Coppée, Léon Daudet, docteur Jullian, Jules Lemaître, Magnard, Mirbeau, Robert de Montesquiou, Jean Richepin, Sully Prudhomme, Maurice Barrès.

Pour sauver Verlaine dans « la société », ne demeure que son talent : En 1895, dans Réflexions sur la vie, Rémy de Gourmont énonce celle-ci : « M. Fouquier, que l’on croyait calmé, s’est réveillé tout à coup, comme le serpent caché sous les feuilles mortes, - et il a lancé son venin sur le pauvre Lélian. Venin perdu, mais quel joli ton de mépris protecteur dans cette phrase d’un journaliste parlant d’un grand poète : Nos voies furent différentes ».

Verlaine est mort le mercredi 8 janvier 1896 à 19 heures d’une congestion pulmonaire, après une mauvaise chute de son lit au 39 rue Descartes, chez madame Krantz, ouvrière à la Belle Jardinière. Il avait 52 ans. Ses obsèques sont prononcées à Saint-Etienne du Mont. Il est inhumé le lendemain 9 janvier, au cimetière des Batignolles.

« Stupeur du quartier le jour de l’enterrement, note Barrès : Quel changement ! Tant de beau monde et le représentant du ministre, pour ce poivrot qui vivait chez une fille. Madame Krantz m’a dit :

-J’employais si bien votre argent Je lui avais acheté un bel habit complet à la Samaritaine. Il est là, tout plié !

Cela est vrai. Elle fit bon emploi de l’argent (…).

Avant l’église elle dit encore :

-Si Esther vient, je fais un scandale.

On lui dit :

-Non. Vous avez eu Verlaine toute seule. Votre rôle a été admirable. Il faut faire des sacrifices. Vous ne pouvez exiger qu’Esther n’entre pas à l’église. L’église est pour tous.

Elle accepta. Mais de ma place je voyais cette terrible figure de grenouille, face plate, large convulsée par la douleur, qui se tournait, surveillait la porte.

Au cimetière, elle se penche sur la fosse : Verlaine ! tous les amis sont là. Cri superbe. Et voilà pourquoi il l’aimait. Il fallait bien qu’elle eut quelque chose, cette naïveté, ces cris d’enfant. »

Et Jules Renard, lui, en date du 9 Janvier : « L’enterrement de Verlaine. Comme disait cet académicien, les enterrements m’excitent. Cela me redonne une vitalité. Lepelletier avait des larmes plein la bouche. Il s’est écrié que la femme avait perdu Verlaine : c’est au moins de l’ingratitude pour Verlaine. Moréas a dit : Certes !

Barrès a bien la voix qu’il faut quand on parle sur une tombe, avec des sonorités de caveaux et de corbeau. Il a, en effet admirablement parlé des jeunes, bien que Beaubourg prétende qu’il ait un peu tiré à lui la couverture car c’est plutôt Anatole France qui a fait Verlaine. Avant de parler, il avait passé son chapeau à Montesquiou. J’ai eu un moment l’envie d’applaudir avec ma canne sur la tombe, mais si le mort s’était réveillé ?

Mendès a parlé d’escalier aux marches de marbre léger qu’on monte au milieu de lauriers-roses vers des cierges qui rayonnent. C’était très joli, et ça pouvait s’appliquer à tout le monde.

Coppée a été applaudi au début. On s’est refroidi quand il a retenu sa place près de Verlaine dans le Paradis. Permettez, permettez !

Mallarmé. Il faudra relire son discours. Lepelletier a fait une profession de foi matérialiste, bien qu’il n’y eût pas d’électeurs. La grande qualité de Barrès, c’est le tact. Il réussirait à bien dire, même la bouche pleine. »

Jules Renard, Journal, 9 janvier 1896

Le meilleur pour la fin : Dans son article le Solitaire (Le Figaro, 18 janvier 1896), Zola venait de ranger Verlaine parmi « les génies malades » admirés seulement de quelques « disciples obscurs » – occasion pour lui d’opposer « à cette figure d’artiste maudit sa propre vision de l’écrivain, libre et courageux et mettant au service de la vérité le pouvoir qu’il détient du fait de son audience » (4) Léon Bloy dans son journal, le 1er février, offre toute la mesure de son incomparable talent de polémiste en commentant cet article :

« Pauvre Verlaine au tombeau ! Dire pourtant que c’est lui qui nous a valu cette cacade ! Pauvre grand poète évadé enfin de sa guenille de tribulation et de péché, c’est lui que le répugnant auteur des Rougon-Macquart enragé de se sentir conchié par des jeunes, a voulu choisir pour se l’opposer démonstrativement à lui-même, afin qu’éclatassent les supériorités infinies du sale négoce de la vacherie littéraire sur la Poésie des Séraphins. Il a tenu à piaffer à promener toute sa sonnaille de brute autour du cercueil de cet indigent qui avait crié merci dans les plus beaux vers du monde.

-Te voilà donc une bonne fois enterré ! semble-t-il dire. Ce n’est vraiment pas trop tôt. A côté de toi, je ressemblais à un vidangeur et mes vingt volumes tombaient des mains des adolescents lorsqu’ils entendaient tes vers. Mais à cette heure, je triomphe. Je suis de fer, moi. Je suis de granit, je ne me soûle jamais je gagne quatre cent mille francs par mois et je me fous des pauvres. Qu’on le sache bien que tous les peuples en soient informés, je me fous absolument des pauvres et c’est très bien fait qu’ils crèvent dans l’ignorance. La force la justice, la gloire solide, la vraie noblesse, l’indépassable grandeur c’est d’être riche. Alors seulement, on est un maître et on a le droit d’être admiré. Vive mon argent, vivent mes tripes et bran pour la Poésie !

Admirons le flair de cet incomestible pourceau. On a pu braire des lamentations sur la charogne du fils Dumas ou de tels autres bonzes du succès facile sans qu’il intervînt. La fin prochaine du glabre Coppée ne le troublera pas davantage. Ceux-là ne le gênent ni ne le condamnent. Mais Verlaine ! c’est autre chose !

Il s’élance alors comme un proprio furibond sur un locataire malheureux qui déménagerait à la cloche de bois.

-Un instant gueule-t-il, vous oubliez qu’il y a Moi et que je suis Moi et que tout ici appartient à Moi. Le garno littéraire est mon exclusive propriété ; je ne laisserai rien sortir. Je suis un travailleur, MOI ! j’ai vendu beaucoup de merde, j’en ai fait encore plus, et je vitupère les rêveurs qui ne paient pas leur loyer… »

Léon Bloy, Journal I par Pierre Glaudes, Bouquins.

Ce même 1er février 1896, tandis que le pèlerin de l’Absolu lançait sa foudre, La Plume éditait un petit texte de Stéphane Mallarmé, Enquête sur Verlaine :

Quelles sont les meilleures parties de l’œuvre ? Tout, répond-il «de loin ou de près, ce qui s’affilie à Sagesse, en dépend, et pourrait y retourner pour grossir l’unique livre : là, en un instant principal, ayant écho par tout Verlaine, le doigt a été mis sur la touche inouïe qui résonnera solitairement, séculairement. »

Et quel est son rôle dans l’évolution littéraire ? « L’essentiel et malin artiste surprit la joie, à temps, de dominer, au conflit de deux époques, l’une dont il s’extrait avec ingénuité ; réticent devant l’autre qu’il suggère ; sans être que lui, éperdument – ni d’un moment littéraire indiqué »… Rémy de Gourmont, dans un article dont on peut lire ICI l’intégralité, écrivit à propos de ce triste jour des funérailles de Verlaine :

« Un événement qui, dans les temps anciens, aurait eu l'importance d'un présage, vint encore accroître l'impression produite par la mort du poète. Dans la nuit qui suivit ses funérailles, le bras de la statue de la Poésie qui décore le faîte de l'Opéra, se détacha en même temps que la lyre qu'il soutenait, et vint tomber sur le sol, à l'endroit même où avait passé, dans une apothéose, la dépouille mortelle de Paul Verlaine. Les journaux relatèrent cet accident dans la colonne des faits-divers, mais les dévots du poète virent là comme un symbole. »

J’ai cherché quelles avaient été, in fine, les dernières paroles rimées du pauvre Lélian. Dans l’édition des Oeuvres poétiques complètes proposées par Bouquins, j’ai découvert à la page 694 ce poème, daté de décembre 1895, le plus proche de la date fatale, titré justement MORT, dont voici la toute dernière strophe :

« La mort que nous aimons que nous eûmes toujours

Pour but de ce chemin où prospèrent la ronce

Et l’ortie, ô la mort sans plus ces émois lourds,

Délicieuse et dont la victoire est l’annonce ! »

A écouter, enfin, ce texte de Paul Fort que nous offre Brassens :

brassens - l'enterrement de Verlaine

envoyé par bisonravi1987.

(1) Retraite (vers non publiés)

(2) Intermittences (idem)

(3) De l’hôpital Broussais, rue Didot, salle n° 1, le 21 décembre 1888 :

(4) Cité par Pierre Glaudes, Léon Bloy, Journal I, note 2 page 707

17:47 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : poésie, paul verlaine, léon bloy, jules renard, rémy de gourmont, stéphane mallarmé, maurice barrès, littérature |

jeudi, 29 octobre 2009

Un Goncourt pour Renard

Un prix Goncourt attribué le Jour des morts. Drôle d'idée honnêtement ! Signe que l'époque ne croit plus trop aux présages, bons ou mauvais. Car c'est bien le prochain 2 novembre, à 12h 45 pétantes, «afin de faciliter la couverture médiatique de l’événement, en permettant notamment au lauréat d’être présent chez Drouant avant le début des journaux radio et télévision de 13h. », qu'on apprendra le nom de l'heureux(se) élu(e). Un certain talent pour la communication et le marketting, les vioques de l' Académie, dites-moi !

Extrait (pour se mettre en forme), du Journal de Jules Renard, en date du 23 novembre 1909. Il est alors académicien depuis 2 ans, et mourra le mois de mai suivant :

« 23 novembre – Dîner Goncourt. Ils sont à table, Mirbeau près de Daudet, réconciliés, Descaves voudrait donner le prix à Léon Bloy. Hennique s’oppose à ce couronnement de l’insulteur; à Léautaud : Bourges déclare son livre infect.

On parle de la pourriture du monde. C’est peut-être la seule qualité de l’Académie Goncourt, d’être honnête.

Daudet raconte que, dans un salon, une dame avait un cordon qui passait sous sa jupe. On a tiré : c’était un ténia. Cette histoire affole Bourges.

Mirbeau dit :

- Les ouvriers, mon cher ? Je m’en suis servi cet été Ils sont stupides.

Daudet est tout fier de les mater en réunion publique.

- Renard me dit Rosny ainé, on vous imite beaucoup pour le Prix.

C’est la famille des renardeaux.

Crise. Souffle précipité, dégoût universel. La mort peut venir dans une heure dans dix ans. Dire que j’aime mieux dix ans !

Encore une fois j’ai perdu l’équilibre. Je touche le fond. Tout à coup, guérison si je travaillais.

La mort proche, on sent le poisson »

19:56 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jules renard, prix goncourt, littérature |