samedi, 07 mars 2015

Le pélérin de l'Absolu

Plus peut-être que ce qu'on raconte de Bloy dans ce document vieux de presque un demi-siècle, ce sont les visages, les regards, les cravates, les bibelots, le phrasé, les voix, les accents, les passés simples des intervenants qui méritent le détour. Qui a lu Bloy n'y apprend rien; mais on y retrouve la saveur et le goût d'une époque pour la littérature, goût et saveur parfaitement disparus dans la France dévastée de Hollande dont Bloy n'aurait eu, je crois, rien, mais alors plus rien à dire tant elle est devenue inexistante au regard de ses espérances.

22:18 Publié dans Des Auteurs, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bloy, mercure de france, catholicisme, pélerin de l'absolu |

mercredi, 11 février 2015

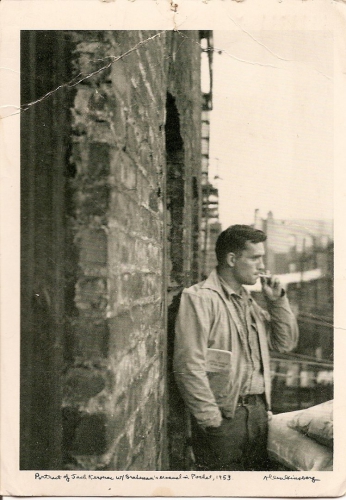

Gérard de Kerouac, héros religieux

Visions de Gérard est un titre pluriel : Kerouac y entretient son lecteur autant des Visions qu’il recomposa de son jeune frère Gérard (mort à neuf ans alors qu’il n’en avait que quatre) que de celles, surnaturelles, qu’il prête à Gérard lui-même, un ange parmi les anges. Publié en septembre 1963 chez Farrar, Strauss & Cudahy après un retentissant refus de Malcom Cowley, le livre a été très mal accueilli. « Trop compliqué pour des lecteurs courants » (1) En décalage trop apparent, surtout, avec le mythe du beatnik déjà outrageusement exploité par les éditeurs et les journalistes.

Ce Visions de Gérard fut, de tous ses « livres sur Lowell » celui duquel Kerouac parla avec le plus de ferveur. Dans une lettre à Neal Cassady, il confesse adresser toujours des prières à Gérard, comme à Jésus-Christ, à Bouddha et à son père Leo (2), dont il dit dans une autre lettre à Stering Lord qu’il visite régulièrement les tombes (3).

Le livre naquit en janvier 1956, « un grand livre bien triste, écrit-il à Gary Sinder, sur la vie et la mort de mon petit frère Gérard dans les années 20, un livre bouddhiste, funéraire, sombre, pluvieux » (4)

Kerouac dit alors bouddhiste, il dira plus tard catholique. Dans une lettre à Fernanda Pivano datée de début 1964, il se plaint alors en ces termes de Ginsberg et de Corso : « Ils sont devenus tous les deux des fanatiques politiques, tous les deux ont commencé à me vilipender parce que je ne partage pas leurs opinions politiques et eux et leurs amis me rendent malades. Je veux que vous sachiez que Visions de Gérard publié l’année dernière représente le début de ma nouvelle perception de la vie, un retour strict à mes sentiments du début à Lowell, ceux d’un Catholique franco-canadien de Nouvelle-Angleterre et d’une nature solitaire » (5)

Une rupture, donc, qui s’affirme tel un nouveau début, ou plutôt, tel un retour vers le commencement de soi, et la solitude dans laquelle la mort du frère le laissa : « C’était un saint, mon Gérard, avec son visage pur et tranquille, son air mélancolique, et le petit linceul doux et pitoyable de ses cheveux qui retombaient sur son front et que la main écartait de ses yeux bleus et sérieux ». En composant le croquis de ce visage pur du frère perdu, on ressent qu’il s’agit pour l’homme abimé de reprendre pied dans une émotion heureuse parce que liminaire, celle de l’enfance, comme le confirme cette réflexion livrée plus tard dans un interview : « I have a recurring dream of simply walking around the deserted twilight streets of Lowell, in the mist, eager to return to every known and fabled corner. A very eerie, recurrent dream, but it always makes me happy when I wake up. » (6)

Il ne s’agit évidemment pas d’une réminiscence, puisque le narrateur de ce bref récit est l’enfant qui vient de naître et assiste, impuissant et sans la comprendre, à l’agonie de son frère à peine plus âgé que lui. Le programme narratif tient plutôt de la recréation de soi, au sein de l idéal de sainteté qui est au cœur même du projet beatnik de Kerouac, et qui sert au plus près le sentiment d’être pleinement soi.

A l’aune de la mort de son frère, transfiguré par les détails qu’il en couche sur le papier, l’écrivain mesure la vanité de sa carrière, la vanité de son écriture, la vanité de toute vie : « et la seule raison pour laquelle j’ai repris mon souffle pour mordre en vain avec le style ce grand aiguillon au crayon utilisable et indéfendable, c’est Gérard, c’est l’idéalisme, c’est Gérard, le héros religieux ». Kerouac, assurément, a imaginé dès son plus jeune âge l’écrivain – le beatnik –tel un héros religieux. Son parcours dans l’Amérique matérialiste et brutale tint d’un chemin de croix que masquerent les succès de la Beat Generation : C’est avec Visions de Gérard qu’il devint le contradicteur de sa propre légende, et vraiment, avec ce petit livre aux antipodes de Sur la route, le plus crument, le plus fidèlement soi-même.

1 Lettres choisies 1957-1969, à Robert Giroux, 18 avril 1963

2 Lettres choisies 1957-1969, à Neal Cassady, fin octobre 1957

3 Lettres choisies 1940-1956, à Gary Snider, 17 janvier1956

4 Lettres choisies 1957-1969, à Fernanda Pivano, début 1964

5 Lettres choisies 1957-1969, à Robert Giroux, 9 septembre 1964

6 Book News from Farrar, Straus, & Cudahy, Inc. Empty Phatoms: Interviews and Encounters with Jack Kerouac. Ed. Paul Maher, Jr. New York: Thurder’s Mouth Press, 2005. 223

00:39 Publié dans Des Auteurs, Des nouvelles et des romans, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : visions de gérard, kerouac, littérature, catholicisme, bouddhisme, lowell |

dimanche, 25 janvier 2015

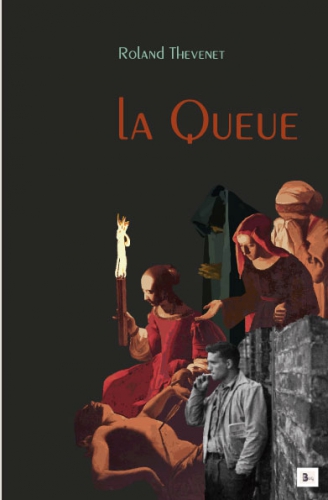

La Queue

Je ne sais trop en quelles contrées je me réfugiais quand j'ai écrit ce roman... ni comment j'en revenais. Mon chat dormait le plus souvent juste à mes côtés. Toutes tentures tirées, l'appartement demeurait lourdement calme. Parfois, j'errais par les trottoirs de cet Athènes tumultueux aux murs barbouillés de tags, celui-là même qui a voté aujourd'hui ; parfois je longeais les rues tranquilles du vieux Bruxelles ou les boulevards ensommeillés du pauvre Paris... Ou bien encore les vastes avenues du Manhattan des années cinquante, en compagnie de ce bon Kerouac dont j'aurai lu pour l'occasion (presque) toute l'œuvre [et découvert le splendide Visions de Gérard ]... Non, je ne saurai dire moi-même, au fil de cette écriture fondue au quotidien, quels sentiers perdus de mon adolescence fugueuse j'empruntai à rebours jusqu'à Decize, ni non plus en quels fossés de cet aujourd'hui absurde et déréglé dont - tout en l'aimant malgré tout - je dressais la satire, je m'embourbais, furieux tel un un fauve trompé, trahi. Au pays des anciens Francs, je fis de Pierre Lazareff et de Madame Rachou de véritables soldats lumineux, et de la catastrophe du Mans en juin 1955 une sorte de Guerre de Troie de nos ridicules temps modernes délités en zone euro. Mais j'aurais tort de les maudire encore et encore, ces mauvais temps-là, je m'y suis bien amusé à porter leur queue, comme mon héros avait appris à le faire lors de son joyeux dépucelage non loin du petit personnage de Capiello...

Je me souviens, bien sûr, de cette visite au Louvre d'avril 2013 (déjà ? L'écriture tient le temps, empêche qu'il ne s'éparpille trop de travers, c'est par là qu'elle demeure malgré tout salutaire...) Je désirais que ce roman sortît d'une toile de La Tour, parce que depuis toujours ce maître lorrain sur lequel tout a déjà été dit m'accompagne et m'enrobe de ses toiles à chaque moment cuisant. La Tour, c'est un monde qui ne sera plus. Au sein du pavillon Denon, la salle qui lui est dévolue resta déserte, d'ailleurs, vide ce matin-là telle la coquille d'une noix dévorée - tous les queutards en pantacourts s'étant entassés devant la Joconde pour y faire des selfies - et j'hésitai longtemps d'un tableau à l'autre avant de jeter mon dévolu sur le Saint Sébastien pleuré par Irène. J'hésitai longtemps, comme guidé par les vœux intérieures de ce roman désireux de croître, alors encore à pousser. Mais à quoi bon en rajouter davantage? Ce serait risquer l'extravagance de la posture.

06:16 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Des Auteurs, Des nouvelles et des romans, Des nuits et des jours..., Là où la paix réside, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : éditions du bug, la queue, la tour, kerouac, le mans, saint sébastien pleuré par irène, madame rachou, pierre lazareff, capiello, littérature, france, romans |

samedi, 27 décembre 2014

Le seul Jour

En un mot toute la reconnaissance :

rien ! Rien que la peau mince du fruit,

Le volet qui grince,

non le vent, rien que le bruit.

Rien des choses, de nous-mêmes,

que silhouettes dans le brouillard.

Ton espoir récolte moins que tu ne sèmes :

pour tes craintes point de payeur.

Mais l'amour ?...

un songe

s'il n'est pas celui du temps pour l'éternel

et vie en Dieu et lutte avec l'ange

pour franchir la frontière du roi mortel.

Humain pourtant, ô femme et fêlure

de l'ignorance, lueur,

unique clarté dans notre nuit, figure

d'un jour pour toujours, flamme d'un seul éclair.

André Blanchard, poème paru Ultra Sens en 1975 (posthume)

ultra sens, 1975

22:46 Publié dans Des Auteurs, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ultra sens, poésie, andré blanchard, littérature |

vendredi, 26 décembre 2014

Capitale

André Blanchard naquit en 1906 et mourut à en 1975. Son passage par Polytechnique n’altéra pas son goût pour la poésie, bien au contraire. Ingénieur, il survit désormais pour ses travaux sur les baroques du XVIe siècle (dont Chassignet) dans son Trésor de la poésie baroque et précieuse publiée par Seghers en 1969. Il laissa surtout une œuvre poétique éparse. Son premier poème fut publié dans la revue Méditerranée, lui-même demeura un fidèle des cahiers Points et contrepoints de Maurice Bousquet et fonda plusieurs revues poétiques, dont Correspondance et Bételgeuse.

Il vécut en cette époque intermédiaire entre la poésie versifiée attachée à la mélodie et l’ère du textuel fasciné par la structure. Attiré sans doute par ce dernier, il demeura fidèle à la première et composa son œuvre en vers encore réguliers bien que le plus souvent non rimés. Parfois, sa plume s’oriente vers la prose poétique, comme dans Capitale, un recueil dédié au Paris libéré que publia Seghers en 1945, et dont voici les dernières lignes

Tes ennemis te croyaient facile, tes amis frivole, et je te connus facile pour l’héroïsme, frivole au point de sourire à la mort, tendre et modeste fiancée du sublime. Il y avait des roses plein les tonnelles et les portiques, du soleil plein les chaussées : tes enfants, Capitale, ont aimé ces jours resplendissants, ils les ont aimés parce que la vie aime la vie et qu’ils voulaient vivre de vie, et c’est pour cet amour impollué qu’ils ont , si facilement, si frivolement, si simplement pris les armes, de pauvres armes, des armes de rien : ils les ont prises pour toi et tu leur a donné l’aide occulte de tes complicités, de toutes celles qui te lient à la Victoire. Enfin contre le barbare ennemi c’est Lutèce qui regimbe, Non ! ce n’est pas Grenelle ou Montmartre, ni Passy ni Belleville, ni Saint-Paul, ni Saint-Germain, pas même la montagne Sainte-Geneviève ni l’ardent Faubourg Saint-Antoine, c’est le petit coin de terre qu’enclot jalousement la Seine, c’est le peu d’espace compris entre la Cathédrale et le Palais, c’est le lieu sacré borné par la Beauté, la Foi et la Justice qui jette ce cri de délivrance et change les destins. L’âme éternellement soumise aux lieux qu’elle a choisis ne connaît donc point de force qui prévale entre elle et les siècles, leurs révolutions comme leurs oublis, les hommes, générations après générations n’en troublent donc point les vertus ! Ici tu naquis, tu renais ici, Capitale, et le sang de tes nouveaux fondateurs se mêle au sang des héros qui te conçurent. Ainsi survivant à la chair, l’esprit par delà les nuits desséchées renouvelle ses promesse de grandeur et de pérennité

Je vous parle d’André Blanchard parce que le hasard d’un rangement m’a fait tomber sur un dossier dans un carton acquis en salle des ventes (précieuse salle des ventes) dans lequel se trouvent, parmi quelques-uns de ses livres, quelques pages manuscrites de lui, dont certains poèmes publiés en revues, d’autres inédits. Il n’y en a pas assez pour constituer un recueil, alors je me dis que peut-être je pourrais les publier ici au fil des jours qui viennent, pour les amateurs de cette poésie en clair obscur, entre tradition retrouvée et décomposition annoncée, si caractéristique de ce que furent les années cinquante / soixante;

15:14 Publié dans Des Auteurs, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : capitale, paris, littérature, poésie, seghers, andré blanchard, chassignet, libération, baroque, france |

jeudi, 30 octobre 2014

Les Editions du Bug sont nées

Le Bug, c’est :

Une rivière à la frontière de l’Europe

Un gros crash informatique

Maintenant c'est aussi

et surtout :

Votre prochaine maison d’éditions où vous fournir en bonne littérature

Alors, le jour de Sainte-Bienvenue,

Soutenez ! Adhérez !

Tour d’horizon et Renseignements à suivre ICI

10:07 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Des Auteurs, Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature, édition, bug, pologne, thevenet, redonnet, teasing |

mercredi, 22 octobre 2014

La douleur de Josef Kraszewski

Je dois à Bertrand Redonnet de m’avoir fait découvrir, outre la beauté de la forêt de Bialowieza, l’existence de Joseph Kraszewski qui, avec ses 500 volumes, se dresse en son pays comme « le patriarche de la littérature polonaise » (On le surnomma ainsi en Pologne lors du 50° anniversaire de ses débuts dans la carrière littéraire). J’ai passé une partie de la nuit à lire son Hymne à la Douleur, écrit juste après la mort de sa fille Laure, long poème d’une vingtaine de pages qui, dans cette Europe en partie déchristianisée, soumise au double diktat des marchés et de la fête, émerge vraiment du Passé tel un étranger absolu, un paria total dont la langue ne saurait plus être ni parlée ni comprise tant, par le seul fait d’exister, elle déroge désormais à la doxa officielle dont nous sommes abreuvés soir et matin et à notre insu. Vertu de la littérature ! Cette contradiction absolue, qui est, comme René Char l'affirma un jour à propos des pré-socratiques, le propre de la poésie (1), sera, peut-être, le moteur de sa résurgence. Qui sait ?

Car pour cette sensibilité entièrement romantique, la zone euro post-moderne, par la standardisation des êtres qu’elle implique et exige d'eux, ignore tout de ce double domaine, à la fois spirituel et territorial que les hommes d’alors nommaient la patrie, et dont ils faisaient, comme les Grecs le Destin, le cœur même de leur création littéraire. La zone n'est en effet qu'un concept, peuplé d’apatrides et d'inconscients. La pression qu’elle exerce sur ce que ces romantiques nommaient l’Âme est, de ce point de vue, comparable au terrorisme moscovite contre lequel ces poètes polonais luttèrent avec le goût de leur sol natal ancré en leur chair, un goût si totalement incompréhensible – sinon au même titre qu’un vase étrusque ou qu’un sonnet précieux – des énarques incultes qui nous gouvernent et des bavards faiseurs de lois contemporains, qu'on se demande même comment ces gouvernements ont pu, à la faveur de l'idéal démocratique, s'imposer à la prétendue sagesse des peuples.

Je livre ici deux passages, l'un sur la Souffrance, l'autre sur la Langueur, de ce long poème aux accents dorénavant si paradoxaux, alors que nous sommes sommés, partout et par tous, de jouir du monde tel qu'il est, sous la photo, comme il se doit, de l'Artiste.

Seule la douleur règne ici-bas en tyran

Tresse liens de chanvre et couronnes d'épines,

Promène ses dégâts, pareille à l'ouragan,

Et se plaît à son œuvre, entassant les ruines.

Écoutez les grands bois et la voix de la mer,

Vous n'y trouverez pas une note joyeuse.

Le feuillage et les flots répètent le même air

Que chante au nourrisson, sur son sein, la berceuse. '

La jeunesse sourit au gai printemps en fleur.

Mais voit poindre bientôt l'orage dans la rue.

Les regrets superflus remplacent dans le cœur

Les élans du jeune âge et sa candeur perdue.

Le désir accompli pèse au cœur dégoûté ;

Même pour le vainqueur le deuil suit la victoire,

Et l'amour, triomphant dans sa félicité.

Périt rassasié plus vite que la gloire.

Le bonheur envié n'est qu'une illusion ;

L'existence en ce monde une amère ironie.

Tout espoir est trompeur ; vaine est la passion,

Et l'ombre envahit l'homme au déclin de sa vie.

Nous allons ainsi tous, à tâtons dans la nuit,

N'ayant pour nous guider qu'une aveugle science,

Eblouis par l'éclat de l'astre au ciel qui luit.

Et nous chantons en cœur l’hymne de la souffrance.

---------------------------------------------------------------

Langueur je te salue, en te livrant mon âme !

Tu la gardes dans tes liens.

Survivant au désir qui l'excite et l'enflamme,

Lugubre écho de maux anciens.

Compagne de mes jours, de mes nuits d'insomnie,

Je t'offre mes pleurs en tribut.

Et mes cuisants soupirs, et ma peine infinie.

Salut, triste langueur, salut ! ! . . .

Je suis ton homme lige et ton vassal fidèle ;

Malgré mon sourire d'emprunt,

Je sens au fond du cœur ta blessure mortelle.

Que ne suis-je déjà défunt !

Tu me serres tremblant de ta puissante étreinte ;

Je t'ai connue encore enfant,

Et porte depuis lors l’ineffaçable empreinte

Du bras qui presse, en m'étouffant.

Hommes et choses, terre et ciel, sont tes complices.

Tu frappes au cœur l'exilé

Qui rêve à la Pologne, exposée aux supplices,

Du poids de la vie accablé. . .

Languir, c'est ressembler à la fleur qui se fane,

Au fruit mûr, rongé par un ver,

C'est avoir à sa mort, la croyance profane

Au néant après cet enfer. . .

Languir, c'est aspirer sur la terre étrangère .

A revoir patrie et foyer ;

C'est ne pouvoir prier Dieu — dans notre misère —

Qui nous a laissé foudroyer.

---------------------------------------

(1) Au centre de la poésie, un contradicteur t'attend. C'est ton souverain. Lutte loyalement contre lui (Char, A une sérénité crispée)

01:50 Publié dans Des Auteurs, Des inconnus illustres, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, poésie, pologne, patrie, romantisme, kraszewski |

mardi, 17 juin 2014

Le Diable et le berger

Le dernier livre de Bertrand Redonnet peut se lire comme une exégèse : celle d’un fait divers survenu il y a des années de cela au cœur de la France gaullienne, dans un village poitevin. C’est l’histoire d’un trublion, un fou (c’est par ces qualificatifs que le héros entre et sort du récit), un certain Guste Bertin, éleveur de chèvres de son état, voleur de femmes à l’occasion et féru de politique – au moins au sein du conseil municipal. Guste Bertin est bien connu des lecteurs de Redonnet pour son rôle dramatique dans un roman précédent, Zozo, chômeur éperdu.

Dans Le Diable et le Berger, l’histoire est contée rétrospectivement. Un peu comme dans Le Roi sans Divertissement de Giono, un descendant d’un des protagonistes du fait divers, revenu quarante ans plus tard sur la scène du crime, vient saisir « l’éclair des tempêtes anciennes ». A la recherche de quoi ? Il ne le sait lui-même. Les acteurs du drame sont désormais hors-champs. Une vérité ? Un témoignage ? Une identité ? Une simple histoire, pour rompre l’ennui de ses jours ?

Qui dit éxégèse dit donc recherche de sens. On ne révélera pas ici l’intrigue ni la nature précise de ce fait-divers, marqué du sceau de la ruralité la plus traditionnelle, afin de ne pas empiéter sur le plaisir de la découverte. Mais on saluera la narration extrêmement rigoureuse de l’auteur, qui tisse l’entrelacs des mécaniques à l’œuvre en chacun de ces personnages. Ce sont, nous dit-il, des « gens de peu » (p 25). Tous, en même temps, ont une pièce à jouer et une stratégie à conduire sur l’échiquier. D’où cet entrelacs dont l’engrenage finira par les conduire chacun, victimes comme survivants, au bout de ce qui apparaît quand même comme un destin. Ni héros, ni anti-héros, en somme, mais personnages d’un entre-deux, à la ressemblance de ce que sont des individus partagés entre une vie quelconque et une soif d’exception.

Leurs mécaniques internes vont puiser leur énergie partout : dans la force du désir comme dans celle du remords, dans les ressorts de l’orgueil comme dans ceux de la folie ; dans les vicissitudes des destins individuels comme dans celles de l’Histoire collective. Et puis aussi dans cette sorte de hasard qui jette ses grains de sable et préside à leurs rencontres, d’où le titre, Le diable et le berger, et une question, lequel va triompher de l’autre ?

Mais si assurément il n’y a qu’un seul diable pour séduire et diviser ces villageois, le texte suggère qu’il y a peut-être deux bergers, ici mis en rivalité : Guste Bertin lui-même, dont le facétieux Zozo se demandait s’il ne couchait pas avec ses biques (p 100), et le curé du village, signalé comme « berger de la paroisse » (p 67), qui lui aussi… Mais je n’en dirais pas davantage. Deux bergers, donc, pour un seul diable. Plutôt que de gloser en solitaire sur ce nouveau travail de Bertrand, il m’a semblé plus judicieux de lui poser quelques questions :

- Pourquoi avoir choisi de revenir sur ces personnages ? Le Diable et le Berger est-il une suite ou un complément de Zozo ?

Je tiens cette idée, en fait, d’une classe de 1er ou de terminale du lycée horticole de Bressuire, en Deux-Sèvres. A l’automne 2010, j’avais été invité dans ce lycée par deux profs de français qui avaient eu « la bonne idée » de faire lire à leurs élèves et d’étudier Zozo, chômeur éperdu.

C’est pour moi un très bon souvenir. Ces jeunes gens me posaient des tas de questions, sur le pourquoi de l’écriture, comment vient l’idée d’un livre, etc… Mais il y avait surtout une question récurrente et unanime : pourquoi avez-vous fait mourir Zozo ?

Cela les chagrinait beaucoup. Ils en voulaient terriblement à ce Guste Bertin, « voleur de femmes », comme vous dites, et surtout assassin d’un personnage qu’ils avaient pris en affection.

Je balbutiais, pris au piège de la responsabilité de l’écrivain devant ce que peuvent engendrer ses fictions dans l’imaginaire de ses lecteurs. Je répondis que j’avais tué moi-même Zozo, parce que dans nos sociétés hyper policées où le travail a force de totem, il n’y avait pas de place pour des godelureaux de son acabit.

Cela ne les satisfaisait pas. Je le voyais bien. Moi non plus, d’ailleurs, cela ne me satisfaisait pas. Et je voyais aussi qu’ils eussent nettement préféré Zozo dans la peau de l’assassin plutôt que dans celui de la victime. On est très sérieux quand on a dix-sept ans !

Bref, l’idée m’est venue alors de donner la parole à ce Bertin. De le narrer, dans sa propre existence, de le faire comprendre sans pour autant obligatoirement le justifier.

Parce que les hommes, depuis la nuit des temps, vivent bien par-delà le bien et le mal. Mes jeunes auditeurs n’avaient pas l’air d’en avoir pris conscience encore. Heureusement d’ailleurs.

Les hommes obéissent à une logique interne, à un poids qui pèse sur leurs actes, sur leurs pensées, sur leur façon de vivre chacun l’existence.

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai fait mon deuil des grandes idées. Il y a autant de grandes idées sur terre qu’il y a de destins à accomplir.

Ce qui nous condamne à une effroyable solitude face à l’inéluctabilité de la mort.

Mais ça, je ne me suis pas arrogé le droit de le dire à ces jeunes gens sympathiques et devant lesquels s’ouvraient le gai chemin de la jeunesse.

- Vous prêtez à votre héros une naissance incestueuse. Est-ce dans un souci de naturalisme un peu zolien, ou pour faire de lui le jouet d’une mauvaise fatalité, marqué par un sort tragique ?

Voue écrivez aussi, Roland. Avec bonheur même. Vous savez dès lors que la fiction est toujours servie en texte impur. C’est-à-dire que s’y mêlent l’imaginaire du poète, le besoin de style qu’exige la littérature et des bribes autobiographiques.

Ainsi ai-je eu à l’école primaire un bon copain par tout le monde délaissé ; on racontait avec des mines décomposées par l’effroi, mais avec une certaine délectation, qu’il était le fils de son oncle. J’en étais bouleversé. Je voyais pour la première fois – hélas pas pour la dernière – quelqu’un sur qui on jetait l’opprobre simplement parce qu’il était (peut-être), la victime d’un destin.

J’étais moi-même enfant naturel, comme on disait. Je savais alors la cruauté « bonhomme » des hommes devant la différence.

Ce garçon que j’avais oublié m’est revenu en mémoire en écrivant Bertin. Je ne saurais au juste vous dire pourquoi… La logique autonome des personnages, sans doute.

Et puis, Bertin a tué pas mal de gens dans sa vie. Même si c’était parfois en « service commandé.» Il tue d’une certaine façon. Il y a plein de clefs pour comprendre ce comportement. J’ai voulu en offrir une autre encore. Sans préjuger de si ce serait la bonne ou la mauvaise.

- Chez Zozo comme chez Bertin, gens rustres s’il en est, on trouve toujours des livres. L’un dévorait Genevoix, l’autre Eugène Le Roy. Le chevrier récite même du Heredia. A quoi tient ce souci de présenter vos personnages aussi comme des lecteurs ?

Cela tient à ma vie d’enfant campagnard. Je crois. Je dévorais des pages et des pages, je m’enivrais de poésie et de textes divers et, en même temps, je parlais comme un charretier, en patois poitevin avec mes copains. Il y avait un schisme. Je ne savais plus très bien où était la réalité, dans la vie de mes copains villageois où dans la littérature.

Les rustres de mes livres lisent (quoique Zozo n’ait jamais lu que deux livres, Les contes de Bécasse et Raboliot) parce que j’eusse aimé que les miens, les réels, ceux que j’aimais, lisent. Tout en parlant patois…

- Pourtant, vos personnages semblent tous déterminés et incapable d’affirmer, dans le Bien comme dans le Mal, dans l’amour comme dans la haine, ce que vous appelez leur «liberté souveraine» (p 55). La cause humaine est-elle à ce point dévoyée ou désespérée ?

Je parle effectivement de liberté souveraine en apparence. Car je suis de plus en plus persuadé que notre libre-arbitre, à tous, est extrêmement limité. Il intervient dans un couloir prédéterminé. Il gère les détails dans la conduite d’un destin. Le destin ? me direz-vous, c’est quoi ? Je ne le sais pas trop. C’est une vaste horloge suspendue sur nos têtes, une horloge faite d’une somme de petites choses de notre enfance et de nos premières frictions au monde. Nous sommes des orgueilleux, nous appelons convictions un magma né d’éléments qui nous étaient extérieurs…

Dieu existe. Dieu n’existe pas. Les deux petites phrases, aussi lapidaires l’une que l’autre, m’apparaissent depuis quelques années, comme étant deux effets apparemment contraires d’une même perversité, ce dernier mot pris dans son acception purement étymologique : l’orgueil et la bêtise humaine.

J’ai fait mienne la formule de Michon : athée non convaincu. Pour trouver un sens à ma pensée en profondeur. Je crois que je suis un panthéiste. C’est dans la légende du Grand Pan que je retrouve le mieux mes racines mon « je », mon « moi », ma joie d’exister…

Mes personnages sont comme ça. Ils ne savent rien. Ils ne savent qu’eux-mêmes, d’instinct, dans leur pragmatisme. Ils ne théorisent rien. Ils vont leur destin de rustre. Ils n’ont pas trouvé la pommade sociale qui cache et rend acceptable la brutalité inhérente à la condition humaine.

- Vous parlez à un moment de « dialecte rocailleux propre aux villages anciens et aux simples ». D’où vous vient cet attachement qui pourrait aux yeux de certains passer pour une coquetterie littéraire ? Et pensez vous qu’il a un avenir dans une société de plus en plus globalisée, et linguistiquement anglo-américanisée ?

Ce dialecte, je l‘aime. Parce que latiniste. J’avais une vieille voisine qui, pour dire pourquoi disait « cour ? » Quand je suis rentré en sixième et que j’ai appris comment les Latins disaient pourquoi, alors j’ai compris. J’ai compris que les mots patois que l’on raille, que l’on indexe comme étant ceux de la langue des ignorants, c’étaient les alluvions de l’époque gallo-romaine, du moyen-âge, de l’ancien français. Il y a plein de mots comme ça…

Des mots que les jean-foutre du savoir - donc du pouvoir - ont tués. Parce que ceux qui prétendent gouverner nos sociétés sont d’affreux révisionnistes : ils veulent une mémoire officielle, pas de mosaïques.

- Des personnages demeurent en réserve, notamment les deux fils de Zozo dont on apprend dans ce dernier livre qu’ils sont partis s’installer dans la ville. Est-ce une échappée vers un récit à venir, hors de ce monde rural que vous affectionnez ?

Non. Ça, c’était technique. C’était pour garder la cohérence avec les chapitres de Zozo.

J’ai dans mes tiroirs un manuscrit, Le vent du laboureur. Je pense que ce sera le dernier dans l’évocation de ce monde rural. Mais il n’a pas de lien avec Zozo ou Bertin, sauf qu’il est en Poitou et qu’il est, comme eux, un réprouvé, un banni, un gars de rin.

- Les lecteurs de Solko savent que vous avez choisi l’exil loin de la France, et que vous avez grandi non loin du village de vos personnages. Quelle part a, selon vous, joué l’éloignement dans l’écriture de ces livres, et les auriez-vous écrits si vous étiez resté « au pays », comme on dit ?

Quand on vit loin de chez soi, de sa langue, on a besoin d’entendre encore le chant de cette langue. On regarde derrière ; d’où est-ce que je viens ? Et pourquoi ?

Quand je suis arrivé en Pologne, en 2005, j’ai tout de suite écrit Le Silence des chrysanthèmes. Pour me sentir moins perdu, pour me retrouver par l’écriture, pour comprendre même, in fine, pourquoi j’avais « choisi » l’exil... Savoir où Napoléon pointait déjà sous Bonaparte. Savoir à partir de quand j’avais été un exilé dans mon berceau.

Je ne crois pas dès lors, Roland - vous avez mis le doigt dessus - que j’aurais écrit des livres sur mon enfance et que j’aurais situé mes personnages dans un village du Poitou si j’étais resté en France.

C’est sans doute ma façon à moi de lui dire « Je t’aime », à cette France.

Bertrand REDONNET, Le Diable et le berger

Editions Le PETIT VÉHICULE

Commander ICI

00:17 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : redonnet, le diable et le berger, poitou, zozo, littérature, romans |

mardi, 27 mai 2014

Soral et la désinformation

C’est très troublant, ce sentiment : vous venez d’assister à une conférence, et de retour à la maison, vous lisez sur le web qu’elle n’a en fait jamais existé.

Retour sur les faits. Gilad Atzmon et Alain Soral étaient attendus hier soir à Lyon – dans un espace jusqu’au dernier moment tenu secret – pour une conférence intitulée « Les Juifs et les autres ». Avec un titre pareil, le Crif se devait de se dresser sur ses ergots et de demander son annulation. Aussitôt, le préfet Jean-François Carenco se fend d’un communiqué dans lequel il annonce qu’ « au nom de la République », l’événement sera surveillé. Il s’indigne «de la tenue d'une telle manifestation, au titre raciste par nature puisqu'il oppose des hommes et des femmes entre eux, et dont le principal animateur Alain Soral attise régulièrement les haines qui rongent la République ». Prévue initialement dans une salle de Lyon 5eme (lire détail ICI), nous apprenons, mon épouse, deux amis et moi, qu’elle se déroulera finalement à Meyzieu.

Nous voici donc en route pour la zone péri-lyonnaise, au-delà du boulevard Laurent Bonnevay, à louvoyer entre des hangars, des réverbères, des ronds-points et des champs. Nous traversons Décines (où j’ai quelques souvenirs douloureux). Il est environ 18h30. Le ciel assombri se met à pisser, d’abord goutte à goutte. Bientôt des trombes d’eau surprennent la file de gens calmes qui attendent devant un perron. Sous les parapluies s’engagent des conversations, et je peux apprécier à la fois la variété et la patience du public venu jusqu’ici. Il faut passer par une fouille des poches avant d’entrer dans la salle qui est très vite emplie.

Très étrange sentiment, en parcourant des yeux cette assemblée où se côtoient ceux que partout ailleurs on oppose avec une virulence qui frôle à certains moments l’hystérie. Ce pourrait être une salle de classe. Règne ici quelque chose qui pourrait s’appeler la paix des banlieues, entre l’agora et le café juste en face du supermarché. Que cette modeste réunion (500 personnes tout au plus) soit placée soudainement au cœur d’une telle effervescence médiatique et policière en France me laisse songeur. Que sommes-nous devenus ? Des amalgames, même, des sous-entendus nauséeux soulevés avec la tuerie de Bruxelles et les agressions antisémites de Créteil. Où sommes-nous ? Encore en France, dans le pays de la libre contradiction ?

La conférence de Gilad Atzmon porte – si je devais la résumer en une phrase – sur la formation comparée des élites depuis les temps médiévaux, dans la Diaspora et dans les nations (ce qui explique le fameux et les autres ). Il appuie sa démonstration sur des courbes de Gauss, pour mieux définir ce que la formation des élites juives a eu d’exceptionnel et de radicalement original par rapport à d’autres cultures. Il en vient à expliquer les ressorts du rapport de domination de l’élite juive, à la fois sur les juifs des ghettos, et sur le reste des élites mondiales, à partir de la fin du XIXème siècle. Rien d’insultant, de discriminant, ni d’antisémite. Soral intervient alors pour parler « des autres », et le débat se déplace inévitablement sur ce prolétariat moderne, dans lequel ceux qu’on appelle français de souche et ceux qu’on appelle beurs partagent et partageront encore longtemps les mêmes tours, les mêmes stades et les mêmes bancs d’école. Et sur le pouvoir des pratiques individuelles du logos, seul à même de réconcilier, au-delà des propagandes gouvernementales et des intérêts des classes dominantes, ceux dont l’intérêt bien compris serait malgré tout de s’unir.

Je songe un instant à Kabir, ce saint qui chercha en son temps, à pacifier hindous et musulmans. Pas étonnant que Soral ait tant d’ennemis, tant d’ennuis, au fond. Le syncrétisme - quelle qu'en soit la forme - n’est acceptable des Puissants que s’ils peuvent revendiquer qu’ils en sont l'origine et s'ils savent qu’ils en tirent seuls les ficelles : or décider de réunir ou de séparer les deux extrêmes, c’est faire de la politique – même si le mot n’est jamais prononcé. Soral plaide pour le territoire national conçu comme espace de réconciliation, où devra fatalement se réaliser un tel syncrétisme, et ce dans le prolongement d’une très longue histoire : on peut être ou non d'accord, dialoguer, contredire. Cela s'appelle la liberté de penser. Et c'est ce que menace en France aujourd'hui un ordre politicien qui a toutes les apparences du véritable extrémisme ...

On recherche donc en vain dans cette prise de position certes engagée et violemment antisioniste une pensée d'ordre véritablement antisémite et surtout un appel à la haine. Soral souligne de son côté à plusieurs reprises l'ineptie de s'en prendre à ceux qu'il appelle les Juifs du quotidien. Ses ennemis diront toujours qu'il adopte là une posture ou une précaution oratoire, parce que tout dans le discours politicien, au contraire du logos, se borne désormais à des postures et qu'après tout, on peut tout autant qu'un autre tenter de réduire son discours à un discours politicien. Mais c'est ignorer que si les éléments de langage sur lesquels reposent la propagande officielle peuvent se retourner au gré des circonstances, le logos lui ne peut se retourner qu'en dénonçant une vraie faille de raisonnement.

Pendant que je discute avec un jeune prêtre en soutane de la théologie de la substitution, mon épouse se fait dédicacer un exemplaire des Dialogues Désaccordés écrits avec Naulleau, et lui offre un de mes Béraud de Lyon. Je ne quitte pas la salle sans lui serrer chaleureusement la main. Ce qui ne signifie évidemment ni un accord, ni un désaccord, mais quelque chose d'un autre ordre et d'une autre nature : une reconnaissance.

Le lendemain, le journal Le Progrès retrace à sa manière le « pied de nez que Soral et ses amis ont fait lundi soir aux médias qui ont annoncé en chœur l’annulation de sa sulfureuse conférence ». Franchement, j’ai entendu plus sulfureux ! Subversif conviendrait sans doute mieux, surtout face à l’ordre moral à la fois bêtifiant, absurde et terroriste, qui tente de maintenir dans la fidélité de l'ignorance une bonne part de sa jeunesse, qu'elle soit estampillée blanc,black ou beur,comme pour en faire une forme nouvelle et matée dès le berceau de prolétariat.

Gilad Atzmon et Alain Soral à Meyzieu

23:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : alain soral, gilad atzmon, antisémitisme, politique, kabir, égalité et réconciliation, conférence, meyzieu, crif, tolérance, europe |