dimanche, 10 juin 2012

Le Père Thomas

Le premier à évoquer le Père Thomas aura été Léon Boitel (Lyon vu de Fourvière, 1833). "C'est le Molière des ouvriers et des cuisinières, des conscrits et des bonnes d'enfants", écrit-il. Comme Laurent Mourguet, dont il fut un temps le partenaire, le père Thomas interpréta en effet bon nombre de pièces, dont rien ne demeure puisque, comme Mourguet, il était probablement illettré. Lorsque Boitel lui rend cet hommage, dans un chapitre entier de ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des ouvrages d'histoire locale de tout premier plan, Thomas vivait encore, pour seulement deux années. Nizier du Puispelu (Clair Tisseur) cause également de ce vieux saltimbanque qui marqua décidément ceux qui assistèrent à ses numéros de rues, dans un chapitre de « De viris illustribus lugduni » (Les Oisivetés du Sieur Puitspelu, 1896) : et pas n'importe quel chapitre : le premier. "De Thomas aux autres marchands d'orviétan ou aux bateleurs qui opéraient sur les places de Lyon, il y avait la distance d'Homère aux poétaillons d'aujourd'hui", remarque-t-il. Le compliment n'est pas mince.

On l'aura beaucoup répété, c'est Thomas qui aurait été l'inspirateur de Gnafron, lorsqu'il accompagnait Laurent Mourguet aux Brotteaux, dans ce qu'on appelait alors la Grande Allée. La petite histoire précise que c'est en raison des retards trop nombreux de Thomas que Mourguet eut l'idée de créer une marionnette à sa ressemblance, afin de faire patienter le public en attendant l'arrivée du compère pochard. Et lorsqu'il s'aperçut qu'il avait plus de succès avec la marionnette qu'avec l'original, il fabriqua Guignol à sa propre effigie.

Thomas débuta sa carrière armé d'une trompette et un violon. Il chantait des chansons populaires qu'il réadaptait le plus souvent à sa sauce, et dans lesquelles il glissait des dialogues de bonnes femmes. Il s'était rendu très célèbre avec une chanson, La Bourbonnaise, que le populaire avait tourné contre la DuBarry. Lorsqu'il chantait et improvisait ainsi, il portait un habit à brandebourgs, une grosse montre et un chapeau à petites ailes, arrondi par le dessus. Il faisait également la pantomime et improvisait ses piécettes fort irrévérencieuses, si l'on en croit les témoins de l'époque. Né en 1773, Thomas eut vingt ans sous la Terreur, trente sous Napoléon, quarante sous la Restauration, et vécut ses derniers jours durant la Monarchie de Juillet : il lui fallut donc composer avec tous ces régimes, et tourner avec diplomatie ses diatribes en fonction des saisons. Splendeur et misères de l'intermittence :

En quatre-vingt douze

Ah comme on se blouse !

On voyait tout rouge

Au nom de la Loi !

Mais en l’an quatorze

C’est bien autre chose

On voit tout en rose

Sous notre bon Roi.

A quelques mois de distance, Thomas chantera, raconte Puitspelu, ces couplets différents :

Et gai, gai, le roi Louis

Est de retour en France,

Et gai, gai, le roi Louis

Est rentré dans Paris...

Bon, bon Napoléon

Est de retour en France

Bon, bon Napoléon

Revient dans sa maison.

De son vrai nom Lambert Grégoire Ladré, il était né à Givet dans les Ardennes, avait rejoint Paris avec ses parents. A dix-sept ans, il avait commencé son métier de bateleur au Palais Royal, là même où Diderot évoque si brillamment sa rencontre avec le fameux neveu de Rameau. Avant de s'installer à Lyon, Thomas avait poussé sa roulotte en province, dans le bordelais et le clermontois. Durant cet hiver glacial de 1835, les derniers jours de Thomas furent douloureux. Les émeutes de 1831 et 1834 avaient plongé dans la crise la fabrique et renforcé considérablement les forces de police. Bateleurs, forains, camelots et saltimbanques n'avaient plus le même droit de cité sur la voie publique. A Thomas cependant, en raison de sa notoriété et de son âge, on accorda une sorte de passe-droit : un théâtre, place Le Viste, qui tenait plus de la baraque foraine. Mais ce mois de décembre fut frigorifique. Atteint d’un catarrhe pulmonaire, Thomas prit une bronchite chronique et mourut quasiment dans la rue, comme les SDF du temps présent. On le porta à l'hôpital les pieds gelés, à l'article de la mort. Il rendit l'âme la veille de Noël 1835. Un médecin le disséqua et récupéra son squelette qui poursuivit probablement la carrière de saltimbanque de son infortuné propriétaire - si tant est vrai qu'un prolétaire ne possède que son tas d'os - pour les besoins de l'éducation des étudiants en médecine, fils des notables de la ville qui, enfants, avaient mêlé leurs rires à ses notes de violon.

photo du musée d'Anatomie, Université Lyon I

00:05 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : père thomas, léon boitel, lyon, gnafron, littérature, théâtre, culture |

mercredi, 28 mars 2012

Gazette de Solko n°23

05:40 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : collomb, politique, chikungunya, culture, société |

jeudi, 12 janvier 2012

Léon Boitel, précurseur de la décentralisation littéraire

« C’est en flattant les hommes et les peuples qu’on les perd ». Formule choc, somptueuse aussi, d’un romantique à présent oublié, Léon Boitel, étonnant lyonnais dont Chantal Marie Agnès parlera mercredi prochain 18 janvier, dans le cadre des conférences de L'Esprit Canut au cinéma Saint-Denis. :

L’imprimerie du quai Saint-Antoine :

1826, : A peine âgé de vingt ans, le Lyonnais Léon Boitel, fait jouer au théâtre des Célestins un mélodrame dans le goût de l’époque, Le Mari à deux femmes. Quatre ans plus tard, il assiste à la bataille d’Hernani parmi Gautier, Musset, George Sand, Hugo. Cela aurait pu être le commencement d’une carrière nationale. Cependant, convaincu de la nécéssité de la «décentralisation littéraire », en laquelle il voit l’avenir de la littérature nationale et républicaine, c’est dans sa province natale que Boitel choisit de s’installer en se portant acquéreur, dès 1831, d’une imprimerie sise au 36 quai Saint-Antoine à Lyon.

Elle avait été fondée par un républicain d’origine marseillaise, Alexandre Pelzin, qui l’avait léguée en 1828 à sa fille, Claire-Joséphine, une brodeuse des Terreaux amie de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore. C’est donc dans cet espoir de décentralisation culturelle, que Léon Boitel imagina en 1833 la formule de son étonnant Lyon vu de Fourvières, puis créa sa Revue du Lyonnais (1835) laquelle lui survivra grâce à l’écrivain Aimé Vingtrinier.

Lyon vu de Fourvières

Cet ouvrage de 570 pages, pionnier de la « lyonnitude», fut mille et mille fois imité, plagié, pillé. Il contient une quarantaine de chapitres dont le genre oscille entre l’article érudit, la promenade rousseauiste, l’opuscule politique et la nouvelle anecdotique. Léon Boitel en avait confié la préface à Anselme Petetin le directeur républicain du journal Le Précurseur, alors incarcéré dans la toute nouvelle prison de Perrache. pourson soutien aux emeutiers de 1831.

Conscient du fait «qu’une décentralisation littéraire ne surviendrait qu’à la suite de la décentralisation politique», conscient aussi que cette dernière n’était pas encore à l’ordre du jour, ce dernier accepta cependant, du fond de son cachot, d’agréer son « ami éditeur » en participant à sa façon à son utopie :

« Je ne crois pas que vous puissiez me citer aujourd’hui un seul écrivain hors de Paris qui ait quelque chance, je ne dis pas d’immortalité, qui est-ce qui pense à l’immortalité en ce siècle de feuilletons ? Mais de célébrité posthume. Je ne crois pas qu’il existe dans les départements une école littéraire qui ait sa couleur locale propre, et une tendance locale et particulière (…). On a beau porter à Lyon et à Bordeaux des habits faits par Staub, et des cravates toutes semblables à celles qui se voient au balcon de l’Opéra, cela ne fait pas qu’il y ait une société française hors de Paris.»

La plus éclatante réussite de ce livre, cependant, son coup de génie, fut d’inventer pour la première fois un point de vue dont aussitôt tous les guides touristiques, les écrivains, les peintres et les photographes devinrent au fil des ans les dignes héritiers : Le panorama de la ville vue de Fourvières (auquel la tradition locale confèrait encore son s étymologique.)

Lyon, écrivent Léon Boitel et L.A. Berthaud, l’un de ses collaborateurs « est bizarre, vu de Fourvières : on dirait un monstre rabougri, plié sur lui, tordu dans ses larges écailles, se chauffant le dos au soleil, se baignant à la pluie ou se séchant au vent. » Ce qui frappe le plus l’esprit des deux compères, c’est la folie et le désordre du monde humain, la miniaturisation des bâtiments, des places et des statues : « J’ai vu notre Louis XIV de là-haut, et il m’avait tellement l’air d’un singe à cheval sur un chien que j’ai tremblé pour ses jours en voyant un milan qui tournait au-dessus de lui prêt à descendre et à l’accrocher de sa serre. »

La Revue du Lyonnais

Dès 1834, Boitel commence son grand œuvre, La Revue du Lyonnais : «Fiers de l’encouragement que nous ont donné les souscriptions de Lyon vu de Fourvières (...) nous voulons étendre à tout le Lyonnais ce que nous avons fait seulement pour sa capitale » écrit-il dans le prospectus.

On ne peut pas parler de régionalisme ni de folklorisme à propos d’une ligne éditoriale qui affirme haut et fort sa prétention à l’universel : « Concentrés dans le domaine de l’art, nous resterons toujours placés en dehors des passions du moment, nous recueillerons toutes les paroles bien dites, toutes les choses bonnes à savoir et à garder. Notre revue servira d’arène à toutes les luttes d’esprit d’où pourra jaillir quelque lumière ; elle sera un territoire neutre où pourront vivre en paix tous les partis. »

Afin de définir au plus juste son projet, Boitel n’hésite pas à parler de «presse départementale», en saluant au passage les quelques deux-cents revues de la France Provinciale que la Révolution de 1830 et le nouvel espoir de la nation a fait éclore un peu partout dans les départements : «Nous n’aurons une littérature nationale que le jour où Paris aura cessé d’être le centre exclusif de la littérature en France». Propos autant romantiques que téméraires, sans doute prononcés en souvenir des imprimeurs Sébastien Gryphe ou Etienne Dolet qui furent ses devanciers.

Pourtant Boitel lança vraiment quelque chose qui, pour ne pas être vraiment un mouvement culturel, se révéla néanmoins davantage qu’une mode. Son premier titre fut Revue du Lyonnais. Esquisses physiques, morales et historiques; sous cette enseigne elle dura trois ans. En 1838, le format devint in-octavo raisin, le titre perdit son sous-titre. L’histoire de cette revue épousa celle de la carrière de son fondateur; l’atelier du quai Saint-Antoine ne possédait plus que trois presses à bras et employait à grand peine sept ouvriers quand, en 1852, à la suite de sérieux embarras dans ses affaires, il fut obligé de vendre son imprimerie, ainsi que la propriété de la Revue du Lyonnais, à Aimé Vingtrinier, alors bibliothécaire de la ville de Lyon.

Une disparition tragique et prématurée :

Léon Boitel fut également l’un des fondateurs du fameux cercle dit « le Dîner des Intellligences », réunion de trente joyeux convives qui banquetaient une fois par mois au Pavillon Nicolas, à Fourvière. Boitel demeure enfin comme l’éditeur de Lyon Ancien et Moderne ainsi que des deux magnifiques volumes de l’Album du Lyonnais, qui parurent en 1828 et en 1843.

Il se noya dans le Rhône et disparut prématurément, à quarante-six ans, le jeudi 2 août 1855, après un bon repas.

Conférence de Chantal Marie Agnès organisée par l'Esprit Canut

Cinéma Saint-Denis. 18 Janvier à 20 heures. Entrée 5 euros

03:11 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : imprimerie, lyonnitude, cinéma saint-denis, l'esprit canut, chantal marie agnès, léon boitel, lyon, littérature, culture, société, canut, revue du lyonnais |

mercredi, 24 novembre 2010

La Berma-Barbara

La France vieillit, et le souci commémoratif, qui n'a jamais pris un tour aussi commercial que depuis quelques années, semble accompagner ce vieillissement. Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans cet effort à l'adresse du bon public de la société de compilations. Pourtant. Ce culte de l’émotion tous azimuts finit par avoir quelque chose d’indigeste. « Je ne peux pas me servir des morts qui ne sont pas les miens », déclara un jour la chanteuse Barbara à Denise Glaser, dans l’émission Discorama.

Une fois de plus, c’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de « la grande dame brune ». Je dis une fois de plus, parce qu’il en est de cet anniversaire comme de tous les autres : nous nous éloignons des vivants que nous avons connus, aimés. Le souvenir d’eux en effet s’estompe et puis soudain, nous nous apercevons de cette distration qui n’est pas une indifférence mais pourrait y ressembler. Le 24 novembre 1997 disparaissait la chanteuse Barbara.

Avec beaucoup de délicatesse, de prudence et de talent, elle avait su approcher un à un tous les éléments de son drame personnel pour l'envelopper derrière une confidence, dont elle apprit à son public que son partage devrait, peu à peu devenir un art - ou n'être pas : La confidence esthétisée, sublimée par la note et par l'articulation : A sa poursuite, j'ai couru un temps les routes de France et de Hollande, et campé non loin de son piano dans le provisoire du théâtre des Variétés ou de Bobino. Son approche de la scène était empreinte de la conscience du temps qui passe, de la mort qui vient, de l'amour qui illusionne, et de l'art, seul capable de figer l'instant de la mort comme celui de l'amour. Recréer chaque soir, comme si le temps qui passe n'avait plus d'incidences, le même rituel, au geste près, au souffle près. Et, derrière le voile de cette maitrise technique, laisser croître en lui l'émotion du spectateur, comme monte la mayonnaise. J'avais vingt ans, et cela m'épatait : « La scène est un pouvoir, disait-elle. Mais c'est un faux-pouvoir ». C’est cette leçon, essentiellement, que j’ai retenue d’elle. C'est le sens de ce billet qui suit, vieux d'un an déjà, et que je republie :

_________________________________________

Barbara, la Berma - la Berma, Barbara... Une même façon de découvrir le double B.A-BA, un apprentissage par deux voix, deux voies guidant nos pas vers la même, splendide et étonnante mystification, prodigieux rite que celui de la scène : « Mais tout d’un coup, dans l’écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une femme parut et, aussitôt à la peur que j’eus, bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma, qu’on la gênât en ouvrant une fenêtre, qu’on altérât le son d’une de ses paroles en froissant un programme...

La Berma, il me fallut l’immense privilège de tout l’ennui de ces vacances de Pâques, puis de celui des Grandes, comme on disait alors, ennui qui se prolongeait jusqu’à la mi-septembre, pour la rencontrer, cet être de papier – comme le murmurent les proustiens qui ont lu leur Genette. Mais pour moi, la Berma, c’était un être vivant, un être de chair; c'était déjà Barbara... Or ce billet, qu'il soit d'abord l'hommage que je rends ici à Monique Serf, laquelle nous a quittés un 24 novembre, il y a désormais douze ans - douze comme le nombre de syllabes dans un alexandrin... L'alexandrin, un mètre que Barbara utilisa rarement, lui préférant l'octosyllabe :

« J'ai eu tort, je suis revenue

dans cette ville loin perdue

ou j'avais passé mon enfance.

J'ai eu tort, j'ai voulu revoir

le coteau où glissaient le soir

bleus et gris ombres de silence… »

Une chanson, cependant, Drouot, a été écrite en alexandrins, oui, que voilà :

« Dans les paniers d'osier de la salle des ventes

Une gloire déchue des folles années trente

Avait mis aux enchères, parmi quelques brocantes

Un vieux bijou donné par quel amour d'antan

« Je l’écoutais comme j’aurais lu Phèdre, ou comme si Phèdre, elle-même, avait dit en ce moment les choses que j’entendais, sans que le talent de la Berma semblât leur avoir rien ajouté. J’aurais voulu – pour pouvoir l’approfondir, pour tâcher d’y découvrir ce qu’elle avait de beau – arrêter, immobiliser longtemps devant moi chaque intonation de l’artiste, chaque expression de sa physionomie ; du moins, je tâchais, à force d’agilité morale, en ayant avant un vers mon attention tout installée et mise au point, de ne pas distraire en préparatifs une parcelle de la durée de chaque mot, de chaque geste, et, grâce à l’intensité de mon attention, d’arriver à descendre en eux aussi profondément que j’aurais fait si j’avais eu de longues heures à moi… »

Barbara, c’est au Palais d’Hiver, une salle de concert lyonnaise à présent détruite, que mon cœur et ma fascination, encore neufs de tout profond consentement, se sont ouverts à elle. Et comment, me présentant à la loge de l’artiste pour lui demander (à la fois très humblement et très orgueilleusement), un avis autorisé sur les poèmes que j'écrivais alors (« Personne ne saura dire comme / Rien ne pourra plus sauver l’homme »…), comment aurais-je pu, de toute façon, oublier ces lignes d’ouverture du second tome de la Recherche au titre si évocateur, dans lequel je pistais déjà le monde et ses contours, à la recherche d'un art d'écrire que je rêvais de faire mien ? Quelle ferveur, quelle gratuité coulaient encore dans mes veines ?

Barbara a été la seule personne au monde qui - à chaque fois que je la retrouvais, inlassablement, m’a demandé : « Roland, vous écrivez en ce moment ? » Car elle avait compris quel arôme, quel vertige, quelle poigne, l'écriture ... Cette question autant proposée que posée, et ces lointains théâtres (de l’autre siècle déjà) sonnent à mon oreille ce matin…

Car aujourd’hui encore, ce texte du narrateur - comme disent les proustiens - me paraît avoir été écrit non pour la Berma, non même pour une image d’elle, mais pour ce mystère qui réunit la scène et la salle comme pour une cérémonie, cérémonie d’un sexe et de l’autre, d’un âge et de l’autre, d’un humain à un autre ; mystère qui est, certes, un pouvoir; mais un pouvoir, comme le disait si justement Barbara dans son interview qui vous attend plus bas, qui demeure un faux-pouvoir. A la vouloir trop sincère, trop semblable à nos tragiques désirs d'authenticité, nous aurons fini peut-être par la perdre, cette frêle dramaturgie qu’est l’art de la scène. La Berma, donc, Barbara… école d’une même dramaturgie : les rappels de Pantin en 1981, les visites aux prisonniers, la jeunesse orpheline, les hommes qui l'ont accouchée, à peine... Suit une video de 10 minutes de survie.

10:11 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : littérature, barbara, chanson française, marcel proust, actualité, culture |

vendredi, 19 novembre 2010

L'indifférence culturelle

Le peu d’intérêt que manifeste dans les commentaires des « observateurs » le maintien de Frédéric Mitterrand à son poste de « ministre de la culture » à l’occasion du récent « remaniement » présidentiel me semble parfaitement révélateur du peu d’intérêt que le président, « l’élite » dans son ensemble et le pays tout entier accordent à la culture en général.

Nous sont présentés comme « culturels » dorénavant, tous les produits, événements, personnalités, relevant de ce que dans un essai récent, Frédéric Martel appelle le Mainstream : cette culture qui, comme il le dit très bien, a pour caractéristique essentielle « de plaire à tout le monde », c’est à dire de ne laisser aucune trace dans l’esprit de personne, et que, dans l’entourage d’Obama on appelle le « soft power », par opposition au « hard power » (c'est-à-dire à la force militaire).

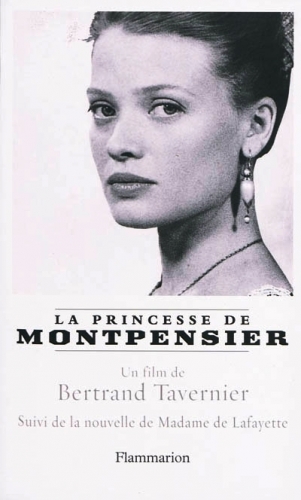

D’une certaine manière, Frédéric Mitterrand plait à tout le monde. Comme Michel Drucker qui aurait pu lui succéder, s’il n’était occupé à promouvoir le second tome de ses jérémiades un peu partout en France. Ou Lambert Wilson qui, pour avoir joué successivement le père Christian de Chergé dans Des dieux et des hommes, puis François de Chabannes dans la Princesse de Montpensier de Tavernier (on ne dit plus Mme de La Fayette, c’est suranné), sera l’ambassadeur le plus en vue pour défendre la (in)différence culturelle française au coeur même du Mainstream, à la prochaine cérémonie des Oscars...

Flammarion : L' inversion significative

20:31 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : michel drucker, frédéric mitterrand, culture, société, lambert wilson, mainstream, princesse de montpensier |

jeudi, 18 novembre 2010

Dieu, c'est le luxe.

Ça sera la grosse bourde du second mandat de Gérard Collomb, sa honte, son reniement…

Car contrairement aux engagements de campagne, l’Hôtel-Dieu est bradé à une chaîne d’hôtel international l’Intercontinental, avec la bénédiction gourmande et ridicule du maire de Lyon.

Avec l’intelligence d’un sénateur, l’imagination d’un élu de province et l’argument des gens de droite, qui vous diront toujours qu’il n’y a pas de sous, le maire le plus bling-bling que Lyon ait jamais eu considère donc qu’après tout, un dôme de Soufflot ne mérite guère plus que le hall d’accueil d’un hôtel de luxe et n’est tout juste bond qu’à abriter une clientèle fortunée.

Entourés d’élus qui n’eurent d’autres paroles de protestation qu’au pire il faut, n’est-ce pas, un grand courage pour s’adapter aux dures lois de son temps, et au mieux qu’un silence gêné, gens sans imagination, sans culture, sans esprit, cette ville aura donc vendu jusqu’à son âme.

Elle ne cessera jamais de me percer le cœur, désormais, la silhouette de ce navire abandonné en plein centre du commerce, ayant sous les coups d’êtres veules et cyniques, rebattu les portes en bois de sa maison sur des siècles de soins, de naissances, de morts. Dernière question aux flingueurs de mémoire sacrilèges : que deviendra (entre autres) la pierre tombale d’Elisabeth Dauby, incrustée dans le mur non loin de la porte E ? Un présentoir à tarifs ? Nous savons désormais ce qui compte pour ces gens : pour eux, Dieu, c'est le luxe.

Ci-dessous, quelques paragraphes d’un texte que j’aime beaucoup, qui restitue quelque peu l’ambiance d’une époque où le centre de Lyon n’était pas encore un centre commercial sans intérêt ni originalité, dont la visite n’apporte rien au cœur ni à l’esprit. Rue Bellecordière, il avait un journal, des bistrots de noctambules, des religieuses à cornettes, des prostituées, des journalistes, des truands, un hôpital millénaire, les messageries de presse. Une ville. Aujourd’hui, Fnac, Gaumont et bientôt Intercontinental. La vraie chienlit qui plait aux étroites cervelles de province….

04:46 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : gérard collomb, politique, hôtel-dieu, lyon, culture, urbanisme, société |

samedi, 23 octobre 2010

Louis Cretey au musée des Beaux-Arts de Lyon

C’est une très bonne idée que le Musée des Beaux-Arts a eue de rendre justice à Louis Cretey, peintre méconnu. C’est le blog Des(illusions) qui avait attiré mon attention sur l’exposition. Et puis je me suis rappelé que j’avais reçu une invitation et je m’y suis donc rendu hier soir. Si depuis une vingtaine d’années, l’œuvre est lentement exhumée, on ne sait pas grand-chose de l'existence de son créateur, sinon qu’il est né entre 1630 et 1635, dans la paroisse de Saint-Pierre le Vieux à Lyon. C’est d’ailleurs par cette information que l’exposition du Palais Saint-Pierre accueille le visiteur, avant de lui proposer la découverte progressive d’une soixantaine de tableaux rassemblés pour l’occasion. Il pénètre alors dans un univers oscillant entre la convention et le merveilleux, la scène de genre et l'invention, l'édification et le dépaysement.

La vie mondaine de Cretey s’est partagée entre des séjours à Lyon et des séjours à Rome où il serait mort après 1702. L’exposition réussit dans sa présentation à rendre compte de l’évolution du style du peintre, des très grandes toiles exposées dans les églises comme le Christ et les pèlerins d’Emmaüs ou la vision de Saint-Jérôme, à des tableaux aux dimensions plus raisonnables, conçus à l’attention des collectionneurs, comme ceux-ci ronds (Saint-Antoine ermite, Saint-Julien dans un paysage) ou octogonal (La Transfiguration).

J’ai quitté l’exposition en emportant avec moi cet effroi questionneur lu dans l’œil de ces personnages devant ce Dieu évidemment toujours hors-champ, toujours absent de la nature dans lequel ils naissent, vivent et meurent, et vers lequel toute leur chair est tournée. Tableaux édifiants, certes, mais tableaux cependant troublants par leur façon de ne jamais montrer ce que désignent leurs mouvements et leurs lignes. Me demeure à l’esprit également ce traitement particulier que ce peintre eut de la couleur et des contrastes qu’il aménage, entre classicisme et naïveté (comment dire cela ?). Et je me souviens particulièrement des drapés miroitants des robes (bleue du Christ, rouge de Saint-Jérôme, blanche de Saint-Bruno). Comment aussi ne pas s’étonner du traitement accordé à ces visages, visages déformés et qu’on dirait masqués, masques aux traits figés entre animalité et humanité et qui se bornent à n’être que des regards. Seul bémol : j'ai rencontré chez ce peintre un souci obsessionnel de la diagonale. Souci parfois lassant pour l’œil, mais qu’équilibre la présence dans de nombreux arrière-plans d’une nature foisonnante et ténébreuse, forêts aux troncs épais, aux frondaisons sinueuses, ciels ardemment nuageux, et qu’on dirait presque déjà romantiques. Ces décors m’ont parfois entrainé dans des souvenirs de lecture hofmanniens, comme si ces personnages de Cretey qui peuplent ses scènes mythologiques ou religieuses, saints, soldats, dieux ou héros, étaient nés d’un coup de crayon plus fantastique que classique : je pense à ces trois moines blancs comme des pierrots lunaires, à ces nombreux saints en arrêt devant la vision d’un sacré juste aussi mirobolant qu’effroyable. Au centre de l’exposition, cette question digne de Magritte et ingénument posée au visiteur : que représente ce tableau ? On y voit le corps dénudé d’une femme, donnant le sein à un corps monstrueux, tandis qu’au fond, quelque scène en effet énigmatique de sorcellerie se déroule. Le tableau eut de multiples titres et les organisateurs de l’exposition ont laissé un cahier auprès de cette Bacchante énigmatique pour recueillir vos suggestions :

Louis Cretey n’est pas, certes, un peintre majeur. En 1757, l’abbé Pernetti qui le trouvait « admirable dans le clair obscur et la composition », le disait par ailleurs «mauvais dans la justesse des formes et maniéré ». Cet entorse au classicisme aujourd’hui n’arrête plus l’esprit et j’ai trouvé dans son œuvre vite entrevue ce soir une unité, un cachet, un parfum. Et puisque le musée des Beaux-Arts offre la possibilité de le connaître, on aurait tort de s’en priver. L’exposition reste en place jusqu’au 24 janvier 2011.

Louis Cretey, Saint-Jérôme

18:27 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : louis cretey, musée des beaux-arts de lyon, peinture, culture, lyon, palais saint-pierre |

vendredi, 22 octobre 2010

Lugdun'hommes

Cette page s'enrichissant de mois en mois, elle est régulièrement reactualisée.

Ecrivains, Poètes

· Maurice Scève

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/10/28/myrelingue...

· François Rabelais

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/10/04/rabelais-e...

· Pierre Dupont

http://solko.hautetfort.com/archive/2010/10/18/conference...

· Clair Tisseur (Nizier du Puitspelu)

http://solko.hautetfort.com/archive/2007/06/15/clair-tiss...

· Léon Boitel

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/08/leon-boite...

· Auguste Bleton

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/29/monsieur-j...

· Paul Lintier

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/02/09/paul-linti...

· Gabriel Chevallier

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/07/29/chemins-de...

· Louis Calaferte

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/07/14/louis-cala...

· Petrus Sambardier

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/07/22/petrus-sam...

· Ecrivains de la fabrique

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/06/01/ecrivains-...

· Baron Raverat

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/24/le-baron-r...

· Roger Kowalski

http://solko.hautetfort.com/archive/2010/09/06/roger-kowa...

Peintres, photographes

· Auguste Ravier

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/05/02/francois-a...

· Jean-Jacques de Boissieu

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/05/jean-jacqu...

· François Miel dit Vernay

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/02/18/souvenirs-...

· Pierre Combet-Descombes

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/27/l-usine-la...

· Jules Sylvestre

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/04/jules-sylv...

· Blanc & Demilly

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/07/28/blanc-demi...

· Louis Cretey

http://solko.hautetfort.com/archive/2010/10/22/louis-cret...

Libraires, imprimeurs

· Jean Honoré

http://solko.hautetfort.com/archive/2010/08/31/fin-de-par...

Saltimbanques

· Le Père Thomas

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/11/le-pere-th...

· Le Père Coquillat

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/04/21/le-pere-co...

15:33 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lyon, littérature, peinture, société, culture |

vendredi, 08 octobre 2010

La décennie qui vient

La première décennie du XXIème siècle est en train de s’achever sous nos yeux. Encore neuf comme celle-ci, et youp la boum, on change à nouveau de siècle ! Il est certain que passer de 2099 à 2100 fera moins de baroufle que passer de 1999 à 2000. Les enfants qui naissent à présent seront alors nonagénaires et avec le recul, pourront avoir un avis plus pertinent que nous autres qui ne seront plus sur le siècle qui se sera écoulé.

Quand me revient à l'esprit tout ce qui s’écrivait jadis (jadis, c’est désormais le vingtième siècle) à propos de cet an 2000, lequel tient désormais du naguère, j’ai tendance à penser que ce fut much ado about nothing. Et cela ne m’invite guère à faire des pronostics (enthousiastes ou catastrophiques) sur l’an 2100. Il est certain, comme l’affirma Montaigne en des temps désormais antiques, qu’« au plus élevé trône du monde si ne sommes assis que sur notre cul ». Voilà bien la seule chose dont on peut être certain qu’elle demeurera sûre.

Le très médiatique attentat du World Trade Center qui a ouvert la première décennie du nouveau siècle aurait, disent certains, été un événement suffisant pour signer notre entrée collective dans un nouveau monde. Sur le plan politique, sur le plan économique comme sur le plan culturel, cette première décennie n’aura été pour moi qu’une simple décennie de transition. On sent que c’est durant celle qui vient que vont se cristalliser les affirmations décisives qui structureront le monde de demain. La question de l’Europe, celle de la crise et sa gestion par les alternances de gouvernements socio-libéraux, la culture du numérique : voilà par exemple trois sujets-chantiers dont bien malin qui pourra prédire le futur.

Si je me tourne vers les derniers siècles, je peux m’amuser à dresser quelques constats :

1715 : fin du règne de Louis XIV et, ipso facto du siècle précédent marqué par l’absolutisme et le classicisme.

1815 : Chute définitive de l’Empire et retour des Bourbons sur le trône : les espoirs suscités par la Révolution sont bel et bien remisés dans les cartons de l’Histoire et le XVIIIème siècle s’achève dans les balbutiements de la Révolution industrielle qui permet à une bourgeoisie autoritaire d'assurer un pouvoir plein de morgue.

1914 : Une catastrophe sans précédent met brutalement fin au positivisme béat d’une Belle Epoque paradoxale. La Der des der, suivie bientôt par sa seconde, sera l’acte fondateur de la SDN et de tous les organismes à vocation de gouvernance planétaire.

Quid, alors, des années centrales 2010/2020 à venir, et comment envisager le véritable commencement du XXIème siècle ?

19:34 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, actualité, france, europe, société, culture |