jeudi, 07 février 2013

Rapport sur moi

Grégoire Bouillier est un écrivain attachant. Il a publié chez Allia successivement Rapport sur moi (2002) et L’invité mystère (2004). C’est ce premier texte que Matthieu Crucciani vient de représenter auxthéâtre des Ateliers, en ouverture du festival Sang neuf, qui se prolonge jusqu’au 9 février

« J’ai vécu une enfance heureuse » Ouverture d’un récit, qui se clôt quelques 150 pages plus tard par un « c’est encore heureux », lâché par le narrateur, à qui sa mère vient d’expliquer qu’elle a raté son suicide. Le spectacle est de bout en bout tenu par un Pierre Maillet éblouissant de justesse, de drôlerie et parfois de réserve, pour donner vie à ce texte a priori difficile. Car il s’agit d’un texte autobiographique, dans lequel Grégoire Bouillier raconte sans concession ni pour lui ni pour les siens ce que furent les moments fondateurs de son enfance, et ce qu’il en fit.

Parler longtemps de soi, dans un monde comme le nôtre qui bannit le lyrisme et l’exaltation du moi, n’est possible que sur le registre nuancé de la fausse candeur ou celui de la dérision, et presque sur le ton de l’excuse. Maillet, qui jouait avec bonheur le curé dans l’Entêtement de Spregelburd il y a peu à la Croix-Rousse, manie fort bien ces tonalités, pour raconter les douleurs et les tentatives d'évasion du personnage, ses illusions, ses soumissions et ses déceptions.

Crucciani a retenu les moments nodaux du récit de Bouillier sans céder à la facilité, et on peut l’en remercier. Y compris les plus difficiles, comme celui où l'écrivain (que fascine Joyce) évoque le personnage d’Homère. « C’était comme si j’offrais mon visage au soleil », lâche alors dans un sourire le comédien, avant d’expliquer qu’en filigrane, comme un certain Bloom ou un certain auteur de théâtre dans le Mépris de Godard, « les aventures d’Ulysse se révélaient les miennes, non pas identiques mais reprises ». C’est le moment où se délivre à la fois la clé du récit et la clé du spectacle, le moment où « comme le Roi-Soleil entouré des quatre femmes qu’il avait aimé », le personnage se donne presque naïvement comme « un inédit d’Ulysse », faisant de la fiction en tout cas un rempart contre la réalité decevante.

Le fil de la narration est entrecoupé de séquences musicales puisque la scène est en réalité un moment de répétition entre trois musiciens des Klongs, joués par Eléonore Du Bois -Jouy et Mathieu Desbordes, remarquable batteur, qui servent un peu trop souvent de simples oreilles bienveillantes à Pierre Maillet lorsque ce dernier ne brise pas le quatrième mur en s’adressant directement au public. Là réside la faiblesse de cette mise en scène, qui ne va pas jusque au bout du parti pris proposé en se refusant à établir des rapports significatifs entre les musiciens. Mais elle garde le mérite de restituer fidèlement l’univers singulierement générationnel de Bouillier, et pour cela, le spectacle vaut le déplacement.

Photos © Jean-Antoine Raveyre

Les Ateliers de Gilles Chavassieux, qui traversent actuellement une passe difficile avec le récent départ de Simon Délétang, proposaient ce spectacle dans le cadre d'un festival consacré à des formes innovantes, qui s'achevera le 9 février, Sang Neuf. A suivre ici les principaux renseignements sur les autres spectacles.

05:47 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, les ateliers, grégoire bouillier, rapport sur moi, littérature, lyon, matthieu cruciani, pierre maillet, récit, autobiographie, culture |

jeudi, 31 janvier 2013

La vie en rose-Brouillard

06:44 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : brouillard, peinture, paul dini, lyon, culture |

lundi, 28 janvier 2013

Gazette de Solko (numéro spécial)

11:16 | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : trieweiler, pierre bergé, mariage gay, rond point des champs élysées, france, politique, culture, société |

vendredi, 25 janvier 2013

Cyber-mariage

Un président qui ne s’est jamais marié va imposer le mariage pour tous pour permettre à long terme à des couples de deux hommes ou de deux femmes d’avoir des enfants. Il y a peu, cet énoncé eût paru digne d’une revue surréaliste et aurait fait la joie de tous les dadaïstes décidés d’en finir avec l’ordre bourgeois. Il est aujourd’hui en adéquation logique avec ce qui fonde l’ordre totalitaire dans nos cyber-démocraties où la logique et la raison partout brillent par la violence qui leur est faite, au nom d’une confusion criminelle entre le droit des individus et l’autorégulation du système.

Autorégulation du système ; C’était l’idée phare de la cybernétique, telle que Norbert Wiener la théorisa aux lendemains de la seconde guerre mondiale : le monde étant intégralement constitué de systèmes (vivants ou non) imbriqués en interaction, ce n’est plus la raison ni la nature des éléments eux-mêmes qu’il fallait prendre en considération pour réguler le système, mais la forme et la fréquence des relations qu’ils entretenaient entre eux. Cela revenait à placer la dynamique de la communication au cœur du système, en lieu et place de l’analyse, selon un principe ignoré auparavant par les morales classiques et dorénavant seul admis, celui du fameux « tout se vaut ». Dans la cellule vivante comme dans un radiateur, dans un éco système comme dans une société humaine, un élément en vaut un autre, dès lors qu’il est apte à entrer en communication avec les autres et à produire avec eux une énergie. Qu’importe sa nature : selon cette idéologie, le concept même de nature propre est balayé, seules comptent la relation et la régulation des éléments entre eux.

On a pu ainsi dégager une chaine de servomécanismes à l’œuvre dans tout ce qui ce qui existe, et croire dégager un ordre intime de l’univers applicable à tous ses étages, y compris les sociétés humaines.

On se souviendra brièvement que le mot cybernétique provient du grec Kubernator, terme ambigu désignant à la fois le gouvernail et le pilote du navire. Couffignal, un mathématicien français, proposa comme traduction du cybernétique : « l’art de rendre l’action efficace ». Stattford Beer « la science de l’organisation efficace ». Qu’importent ces subtils échanges,, la cybernétique est donc par essence une science du contrôle et de l'information, visant à la connaissance et au pilotage des systèmes : pour que le système s’autorégule, il faut que les individus qui le composent soient aptes à communiquer en plus grand nombre, mais sans évidemment échapper aux voies de communication établis par le système lui-même. On comprend dès lors la nécessité d’intégrer à la normalité du système tout ce qui lui est historiquement déviant, tant dans les faits que dans les mœurs, les concepts que les idéaux. La normalisation sociétale à laquelle la nouvelle gauche s’est alignée n’est au fond qu’une resucée de la standardisation industrielle appliquée aux consommateurs eux-mêmes.

J’ai même entendu de doctes propagandistes du mariage pour tous aller remuer les cendres de Condorcet pour affirmer que leur projet était un progrès de civilisation et une nouvelle étape sur le chemin de la liberté. Tous ceux qui ont perçu à quel point les théorèmes de la cybernétique se sont substitués aux idéaux des vieilles démocraties pour fonder dans les sociétés de masse post modernes une éthique à sa convenance ne peuvent que sourire devant d’aussi ineptes affirmations. Dans ces sociétés de masse où la liberté individuelle n’est qu’un leurre, on feint de détester l’autorité pour admettre aussitôt le diktat de servomécanismes bien plus efficaces qu'elle pour instaurer l'ordre.

Je vais passer ici pour un dément en affirmant qu’entre le mariage pour tous et le nouveau billet de 5 euros que la banque européenne s’apprête à imprimer, il n’y a au fond qu’une différence de formes, parce qu’en structure profonde, tous deux sont deux servomécanismes habilités à conditionner les citoyens post-modernes aux modes de pensée dominants en cyber-démocratie. Et voilà pourquoi un président normal qui ne s’est jamais marié va imposer le mariage pour tous et permettre à long terme à des couples de deux hommes ou de deux femmes d’avoir des enfants : parce que ce que seront ces hommes, ces femmes et ces enfants au fond ne compte plus. En terme de marché comme en terme de propagande, seuls comptent le pouvoir et l'énergie qu'on peut tirer d'eux. Demonstration à suivre ce week-end sur tous les écrans.

09:57 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : cybernétique, mariage pour tous, france, société, culture, aliénation, norbert wiener |

mardi, 15 janvier 2013

Déraper

C’était jadis l’Eglise qui expliquait aux gens qu’il fallait aimer son prochain comme soi-même tandis que l’Etat levait l’impôt et déclarait la guerre aux méchants. Lorsqu’un roi un peu plus despote qu’un autre élevait d’un cran le ton pour affirmer « l’Etat c’est moi », il rencontrait aussitôt la voix d’un évêque qui lui rappelait le peu de poussière qu’il était au regard de l’Eternel.

Il faisait mine de s’incliner finalement. C'est principalement à cela que servait le Spectacle.

Depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat, une même instance se charge de lever l’impôt, faire la guerre aux uns et la morale aux autres. Au gré des votes, d’obscurs anonymes sortent ainsi du troupeau, soutenus par des loges maçonniques et des cercles économistes, intronisés par des partis politiques, et plébiscités par la propagande médiatique et l’urne frileuse. Ils font trois petits tours, et puis s’en vont.

On les voit à tour de rôle emprunter leur ton le plus grave pour expliquer derrière des écrans plats que c’est très mal d’être racistes ou homophobes, mais que ce n’est pas si mal d’être pauvres quand on reste solidaires les uns des autres, qu’on paye bien leur impôt, et qu’on admet les guerres qu’ils entreprennent. Pour dire cela, l’un fronce le sourcil, l’autre plisse le front. Toujours la même salade : lever l’impôt pour résorber les dettes qu’ils ont faites sera notre salut, comme faire la guerre dont ils ont besoin pour se se tailler un costume présidentiel qui durera le temps d’un mandat ou deux relève de l’action humanitaire.

Ceci étant dit, il faut aussi faire diversion.

Tous ont grandi à l’école du sophisme, un mot pour un autre, ça ne mange pas de pain. L’égalité pour la ressemblance, par exemple, le droit pour la condition : voila un tour de passe-passe magique qui fonctionne très bien sur la scène démocratique. La ressemblance des droits passe alors pour l’égalité des conditions. Tout le monde est satisfait du catéchisme républicain, dans les chaumières comme dans les palais. Plus les conditions se dégradent, plus ils font mine d’accorder de droits, selon une logique séculaire qui est celle de leur monnaie de singe. Car s’il est entendu qu’on peut à présent avoir un enfant en se défonçant la prostate entre mecs ou en se lustrant le clitoris entre nanas, ce droit fumeux ne s’exercera surtout - au prix où sont les enfants en société libérale - que dans les palais.

Ces apôtres de la tolérance ne supportent la contestation que dans le cadre formel que leur impose leur bréviaire, et qui est celui du débat. Le débat n’est autorisé qu’à condition de ne pas déraper, c’est-à-dire au fond de ne jamais quitter la ligne de mire de leur avis sur la question. Dans le paragraphe précédent, par exemple, je viens de déraper. Et si je vous dis : « soyons racistes et homophobes », je dérape encore. Et si j’affirme que défendre l’égalité des droits sans assurer l’égalité des conditions, c’est donner aux plus riches les moyens légaux d’opprimer les plus pauvres, et que cela revient à partout plébisciter la loi de la jungle (la loi de la zone) tout en prétendant faire le contraire, on va très bientôt m’envoyer dans le mur. Car cet Etat que nul, pas même l'évêque, pas même le peuple (1), n'a plus le droit de contredire est au sens propre une dictature.

(1) J'en veux pour preuve les quatre derniers présidents : Mitterrand et Chirac, dans un souci de préserver leur pouvoir, ont tour à tour préféré cohabiter avec leurs opposants respectifs que de démissionner, puis se sont livrés pour une seconde élection à des tours de passe-passe rhétoriques qui, pour longtemps, ont décrédibilisé le fait politique; quant à Sarkozy comme Hollande, leur premier acte significatif a été de désavouer le dernier référendum populaire sur l'Europe pour s'intégrer au balai des puissants de la zone, du haut de leurs talonnettes respectives.

05:33 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : france, culture, société, politique, état |

vendredi, 12 octobre 2012

Soulages aux Beaux-arts, l'outre noir et la crise

« Ce que j’explore depuis plusieurs années est, pour une grande part, fondé sur la qualité particulière, l’éclat spécifique de la lumière réfléchie sur la toile, venant au devant d’elle, transmutée par l’état de la surface et le noir qui la renvoie ». Parole du maître offertes au visiteur profane et fatigué de sa journée, paroles exposées en sobres linéales noires sur la paroi du temple : A 92 ans, Pierre Soulages cultive de fait un sens de la communication tout aussi pimpant que ses minauderies de richissime vieillard : « Je n’aime pas les expositions », susurre-t-il alors que le musée des Beaux-arts de Lyon en consacre une très médiatisée aux vingt-six dernières toiles qu’il produisit au XXIe siècle. Une décennie très outre noire, durant laquelle il déclina le concept de manière presque continue, tel une petite musique sur le sillon d’un vinyle.

On pourrait ainsi longuement disserté sur la résolution conceptuelle de la luminosité des couleurs posées sur toile ou issues de l’écran, après qu’un siècle de remise en cause de la figuration a laissé la contre-culture exsangue devant l’art officiel et son pompeux galimatias. On pourrait rêver à ce lieu imaginaire où se dissiperait l’illusion tenace du noir et du blanc, dans une fusion aussi improbable qu’oxymorique de la synthèse additive et de la synthèse soustractive, du pixel et du pigment, à l’endroit même où l’art expire. Seulement voilà, nous sommes en temps de crise.

Aussi, tandis que le gouvernement socialiste songe aux intérêts médiatiques qu’il aurait à inclure dans le calcul de l’ISF toute œuvre d’art de plus de 50 000 euros, d’autres débats, plus pragmatiques qu’esthétiques se font plaisamment entendre à propos de cette très cultureuse niche fiscale Les vernissages de rentrée ne sont-ils pas des lieux de soucieuse urbanité autant que de pure contemplation ?

Cette mesure, le vieux renard de l’outre noir se déclare donc « farouchement contre ». Ce serait même « une catastrophe » affirme-t-il, évoquant l’exil fiscal des œuvres, pendant culturel et vaguement gauchisant à l’exil fiscal des capitaux sonnants et trébuchants des vilains Arnault de droite… « Il faut que les œuvres d’art ne soient pas comprises dans l’ISF », poursuit le maître, évoquant même le risque que naisse, (comme s’il n’existait depuis longtemps déjà,) « une sorte d’art officiel qui serait la pire des choses ». L’œil humide, on se prendrait presque à regretter ces bons temps mitterrandiens, quand les milliardaires de gauche et de moins gauche vendaient leurs yachts pour acheter des Picasso.

A cet endroit perce cependant un souci : Le marché de l’art contemporain et les tableaux de Soulages conserveraient-ils le même attrait, si Bercy se mettait à y jeter une calculette ? Outre noire se révèle décidément la fangeuse duplicité de l’époque ! Entre sombre lumière et claire obscurité jaillit alors la nudité sordide du jeu démocratique, dans le sillage d’un marché qui n’aura décidément jamais cessé de le contredire, le jeu démocratique. Et l’on se demande même, tant commune est l'imposture, si l’on pourra longtemps garder la possibilité, futile et salutaire, d’en sourire ouvertement…

08:38 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : soulages, musée des beaux-arts, lyon, isf, oeuvres d'art, france, culture |

dimanche, 07 octobre 2012

Telle est la chanson de Vincent Peillon

Fonder, refonder l’école : il est assez comique de voir le ministre Vincent Peillon reprendre, pour initier sa réforme, la sémantique de ses opposants et utiliser ces termes hyperboliques employés naguère par les tenants d’une école exigeante face aux réformes conduites par ses confrères, le ministre Allègre et son successeur Lang, ministres socialistes des années 90.

Parmi ces opposants à ce qu’on appela alors le démantèlement de l’école républicaine, ce petit ouvrage de Joël Gaubert qu’on trouve peut-être encore sur certains marchés d’occasion, L’Ecole républicaine, Chronique d’une mort annoncée, 1989-1999 publié aux éditions pleins feux. Après une longue analyse du double discours tenu par le gouvernement socialiste d’alors , ce professeur de philosophie écrivait : « Pour entamer vraiment la refondation de l’école, il est fondamental de commencer par reconstruire l’idée encyclopédique et architectonique des savoirs à transmettre et qu’il est nécessaire de s’approprier pour s’accomplir comme homme libre car éclairé, selon la diversité manifeste mais aussi la profonde unité des dispositions et aspirations humaines. Cette tâche ne peut être confié qu’à un comité de savants qui savent ce dont ils parlent, et non pas à des experts de l’enfance, de la société ou encore de la communication, qui méprisent les disciplines, en toute indépendance à l’égard des cabinets ministériels du moment.».

Alors que les socialistes vont annoncer leur « projet », la relecture de cette seule phrase est à la fois triste et savoureuse. Car on voit bien à quel le projet Peillon, loin de refonder quoi que ce soit, continue d’aligner l’école sur des contingences extérieures à la transmission raisonnée des savoirs :

Axé sur la suppression des devoirs à la maison et la limitation des heures de cours, la création d’un unique niveau en maternelle (ce qui revient à en faire une immense crèche) il vise encore, sous prétexte de « réduire l’inégalité », et de supprimer « la pression de l’évaluation » à combattre l’apprentissage de l’excellence et la diversité des talents au profit de la simple socialisation et du moule commun pour tous. (1)

Théorisé à partir des « pics d’attention et de fatigue »et du « mal-être » présumé des élèves », il donne la part belle à ces fameux experts des sciences de l’éducation dont la gauche raffole, et qui ont tous retrouvé leurs postes dans les IUFM que Hollande a rétabli à peine entré à l’Elysée, comme si l’avenir du pays dépendait de l’affectation à ces postes privilégiés de quelques-uns.

Visant à long terme à la suppression des redoublements, et à la refonte des évaluations, le projet de Vincent Peillon apparaît surtout comme une mesure d’équilibre économique plus que jamais décrétée par « les cabinets ministériels du moment » après le passage obligé par l'inénarrable « commission d’expert ». N’oublions pas la part belle donnée aux communicants et à leurs effets d’annonce qui ont pondu ce slogan digne du travailler plus pour gagner plus de Sarkozy : il y aura dans le primaire, plus de professeurs que de classes…

Telle est donc la chanson ... de Vincent Peillon...

A ce doctrinaire et immodeste ministre il faudrait rappeler la seule mesure efficace prônée d'ailleurs par Gaubert et par tant d'autres du terrain (comme disent les experts) et qui d'ailleurs avait été intelligemment reprise par le candidat Bayrou : à l'école, ô politiciens avides de laisser votre trace sur le moment, pour une fois surtout pas de réformes, ne touchez à rien, et laissez les gens travailler...

(1) : Ce n'est pas sans inquiétude que j'entends Valls comme Hollande systématiquement renvoyer, dans leurs discours officiels, le traitement des problèmes de violence et dorénavant de terrorisme à l'école. Comme si cette dernière avait la solution à tous les problèmes religieux et sociaux posés par la gestion politicienne de ces trente dernières années. De quoi donner envie à tous les gens sensés de mettre leurs enfants dans le privé...

11:19 | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : vincent peillon, refonder l'école, politique, france, société, culture |

lundi, 16 juillet 2012

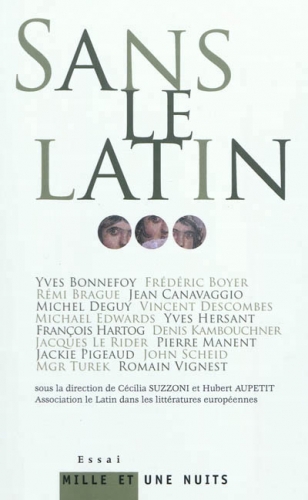

Sans le latin

Sans le latin est un ouvrage collectif dirigé par Cécilia Suzzoni, et que viennent de publier les éditions Mille et une nuits. Seize auteurs y rappellent l’importance diachronique du latin dans la création de la langue et de la culture française : Vérité oubliée, parce que niée jusque dans l’enseignement précaire à présent distillé dans les écoles. A l’heure où, pour la énième fois, la démagogie ministérielle propose de « refonder l’école », alors que les si vaines « sciences de l’éducation » s’apprêtent à reconquérir l’espace de la formation des maîtres, il serait salutaire de se demander pourquoi les « fondamentaux », comme on dit pudiquement rue de Grenelle et ailleurs, ont été si violemment sapé en une quarantaine d’années par les volontés hystériques de réforme et de changement des gouvernants successifs. Ce livre apporte des éléments de réponse. Voici la note de l’éditeur :

« Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde » chantait Georges Brassens. Après lui, malheureusement, l’ennui a gagné du terrain, à commencer par celui de l’école, au point que c’est le sens même de notre langue qui finit par se perdre.

Le latin est la langue mère du français et la conscience culturelle de l’Europe. Que goûter de la culture, que comprendre de l’histoire, que savoir de la science et de son évolution, si l’on renie cette filiation?

Alors qu’on exalte le patrimoine avec fébrilité, on liquide, avec une logique soft de taliban, tout ce qui fait l’enracinement du français dans son passé. Sans le latin, c’est tout bonnement notre « roman familial » qui devient illisible. Raconter cette histoire, ce n’est pas idéaliser une sorte d’épopée nationale. C’est se montrer d’abord attentif aux avatars linguistiques et littéraires d’un français qui s’est édifié sous l’égide et la tutelle éclairée de la langue latine.

Chasser le latin, comme on le fait actuellement dans l’enseignement secondaire par toutes sortes de moyens directs ou détournés, c’est désapprendre le français. Organiser la disparition des filières qui permettaient de maintenir un bon noyau de langue et de culture latines chez les enfants de France, c’est rendre inaccessible aux générations futures notre patrimoine littéraire, philosophique et historique ; c’est ramener le français à un simple outil de communication, qui perd toute chance de s’affirmer dans un monde dont la plupart des communications sont désormais assurées dans un anglais pauvre mais commun. On peut rêver : quel président, quel ministre courageux oseront enfin renverser la tendance en instituant le fait latin à l’intérieur même de l’enseignement du français ? »

Seize auteurs, poètes, écrivains et professeurs attachés à des institutions prestigieuses, rappellent avec érudition et simplicité que le latin est encore une langue vivante non seulement en poésie et en littérature, mais aussi en médecine, en science, en droit, en politique, en philosophie, et ce dans tous les pays européens.

Sommaire

Avant-propos, par Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit, « Sans le latin... »

Préface par Rémi Brague, « Perdre son latin »

Conférences, avec les contributions de Frédéric Boyer, Rémi Brague, Jean Canavaggio, Michel Deguy, Vincent Descombes, Michael Edwards, Yves Hersant, François Hartog, Denis Kambouchner, Jacques Le Rider, Pierre Manent, Jackie Pigeaud, John Scheid, MGR Turek, Romain Vignest.

Postface par Yves Bonnefoy, « Le latin, la démocratie, la poésie »

« Faisons un rêve », par Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit

07:40 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : sans le latin, culture, littérature, mille et une nuits |

samedi, 14 juillet 2012

Louis Calaferte (1928-1994)

« Si je parle si longuement des livres, c'est qu'ils favorisèrent en moi une sorte de système d'autodéfense à l'égard de ma condition » écrivit Louis Calaferte au début de Septentrion, dans ce passage très long et très beau qu'il consacre à la lecture :

« La lecture contribuait à tempérer au fond de moi cette anxiété dont j'ai longtemps souffert, de n'être qu'un raté » Ou bien encore : « Longtemps, mes rêves de la nuit ont été encombrés de librairies aux proportions fabuleuses où j'étais accueilli en ami bienvenu, où l'on mettait à ma disposition des bibliothèques cachées contenant des éditions introuvables ».

Un peu comme son aîné, le briochin Louis Guilloux, qu'il cite souvent dans ses entretiens, Calaferte a promené toute sa vie ses blessures d'enfance dans le paysage littéraire français. Comme lui, il n'a cédé que de façon épisodique au parisianisme littéraire et ne s'est jamais relié à une quelconque chapelle. Né, pour mémoire à Turin le 14 juillet 1928, il a grandi à Lyon, dans la zone, comme il le rappelait, où il a souffert de la précarité de sa condition. Dès l'obtention du certificat d'étude, il est entré comme garçon de courses dans une entreprise textile, puis comme manœuvre dans une usine de piles électriques. De l'occupation allemande qui marqua sa jeunesse, il a tiré bien plus tard C'est la Guerre, l'un des ses derniers récits écrit en 21 jours (1993), quarante-et-un an après le Requiem des innocents (1952), le premier texte publié et lui aussi inspiré de son enfance difficile.

Louis Calaferte a débarqué à Paris en 1946, dans un dénuement complet, avec l'intention de devenir comédien. On trouve d'ailleurs trace de lui dans des rôles de figurants au théâtre du Vieux-Colombier ou à l'Odéon, où il croisa Jean Vilar, « un cafard galopant sur son manteau », raconte-t-il. Dans ce Paris d'après-guerre, Calaferte vit à l'hôtel, comme Genet, écrit beaucoup, se cherche. Grâce à Kessel, il entre chez Julliard avec son Requiem des Innocents, qui connaît un large succès. Malgré cela, il revient à Lyon dès 1953, s'installe à Mornant en 56, dans la fameuse maison où il composa durant cinq longues années de mutation intérieure Septentrion, roman dans lequel perce l’influence de Céline, et auquel le ministère de l'Intérieur offrit, en interdisant sa publication, une gloire immédiate. Parallèlement pour assurer son existence, il mène jusqu'en 1974, une activité de producteur-animateur à la radio lyonnaise, ensuite à l'O.R.T.F, puis à F.R.3.

Par bien des aspects, Calaferte s'est démarqué des auteurs de sa génération. « Je ne suis pas un inventeur de formes », disait-il, prenant à contre pied les adeptes du textuel et du structuralisme.. La seule influence littéraire qu'il se reconnut fut celle d’un bourlingueur, Cendrars, à propos de qui il parle de "révélation" : « Chez un bouquiniste, rue de Provence, j'ai volé un livre de Cendrars, je devais avoir dix-huit ans. A partir de ce moment-là, j'ai cessé de lire des romans, des choses sans intérêt. J'ai compris qu'il y avait deux littératures » On a souvent dit, par ailleurs, que Calaferte était un pessimiste, voire un désespéré, faisant à son égard le même raccourci qu'à l'égard de Léon Bloy. Comme Bloy, dont il se démarque avec vigueur, Louis Calaferte est croyant, pèlerin même, à sa façon. Outre ses Carnets, publiés chez Denoël et l'Arpenteur de 1956 à 1981, on peut lire à ce propos le dernier entretien qu'il a donné à Jean-Pierre Pauty, publié chez Julliard l'année de sa mort, et titré L’Aventure intérieure.

09:02 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : louis calaferte, littérature, lyon, culture, quatorze juillet |