jeudi, 05 février 2009

Une affaire de goût

Beaucoup de gens disent que leur goût est naturel. Et de ce goût prétendument naturel, ils font la mesure de tout jugement esthétique, parfois même éthique. "J'aime, j'aime pas", variante assez stupéfiante du médiatique "pour ou contre", qui structure de plus en plus leurs opinions. Impression que demeure ainsi un choix, que ce choix relève d'un goût, et que ce goût est naturel. Et de ce goût prétendument naturel, ils font l'étalon absolu, la mesure exacte de ce qu'ils voient, de ce qu'ils rencontrent. "J'aime, j'aime pas" : Sorte de pensée magique, de crédo mystique, la référence en matière de sapes, objets, livres, films, tableaux, people, manifestations, festivals et parfois même, idées ... Jamais nous n'aurons vécu aussi loin de la nature, jamais, nous ne l'aurons mise à autant de sauces : c'est naturel, disent-ils de tout et n'importe quoi... mais comment peut-on sérieusement penser que le goût est naturel alors qu'on vit dans une société où, précisément, plus rien ne l'est ?

La nature, elle-même, Séjour des dieux chez les Grecs, Mère providentielle chez les humanistes, Asile miséricordieux chez les romantiques, chez nous, & par la grâce de notre sémantique, n'est plus qu'un simple environnement. Voilà à quoi nous avons réduit la représentation que, collectivement, nous nous en faisons. Cela n'empêche pas quelques-uns d'entre nous de l'admirer, certes : mais toujours de très loin; mais comment, loin de cette nature qui nous environne, aurions-nous pu conserver un goût naturel, lequel serait passé à travers tous les filtres de l'éducation, du conditionnement, de l'idéologie, des affects... pour toutes les saloperies que la grande distribution, commerciale ou culturelle, nous refile à digérer ? Froissés, sans doute, de n'être pas le centre réel de l'univers comme l'avaient cru les Antiques, nous, modernes, nous nous sommes en quelque sorte configurés un centre. Et de là, de ce centre où les notions d'inné et d'acquis ne sont même plus identifiables, éloignés de la tradition du goût, nous prenons la mesure de ce tout qui nous entoure. Combien de gens pensent-ils encore qu'en matière esthétique, le goût est avant tout une affaire d'éducation ? Combien de gens ont-ils encore l'humilité de se dire qu'ils pourraient, qu'ils devraient éduquer leur goût ? Combien de gens en ressentent-ils encore la nécessité, dans cette étrange et partout régnante confusion ?

20:53 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : goût, culture, enseignement |

mardi, 03 février 2009

Ces gens-là

Qui peut encore sérieusement croire qu'une littérature, qui ne soit pas textes de pure consommation, a encore un avenir dans une société qui n'a d'autre idéal que de perpétuer son idéal de consommation au prix de la destruction pure et simple de la planète ?

Qui peut sérieusement penser qu'un théâtre, qui ne soit pas un théâtre de simple divertissement, peut conquérir le moindre crédit dans une société où l'individu-spectateur n'a d'autre revendication que le droit au divertissement ?

Qui peut vraiment prendre au sérieux une production cinématographique que les lois de la distribution contraint à n'être que de la propagande, dans une société du spectacle dont le credo constant est que « the show must go on... », et que « yes, we can »

Qui peut encore attendre de la télévision qu'elle joue un autre rôle que celui qu'elle joue depuis plus de cinquante ans, à savoir tisser l'incessant éloge de son pouvoir de nuisance pour, auprès de gens très naïfs ou très désespérés, le muter en un pouvoir de "tenir compagnie" ?

Qui peut attendre quoi que ce soit de la politique dans une société qui affirme qu'être informé est suffisant, et que c'est un droit au même titre que, par exemple, la liberté ? Et que nous serons égaux lorsque nous serons tous semblables ?

J'ai passé l'âge où se poser ce genre de questions serait attristant. J'ai compris que l'humanité était embarquée dans le sale destin qu'elle s'est elle-même tissée, que cette pente est irréversible, au vu du grand nombre d'humains que nous sommes, et que je n'y peux rien changer.

Il existe une littérature déjà écrite. Elle est fort vaste, et au fond, tout bien pesé, en quoi avons-nous besoin d'en produire une nouvelle à notre image ? La question du théâtre serait plus délicate à traiter. Pourtant je crois vraiment que la nécessité que l'individu-lambda, la plupart du temps très inculte et le plus souvent illettré, ressent du théâtre est désormais quasiment nulle. A notre image, nous avons le cinéma, et cela suffit au spectateur ivre de narcissisme encore capable de s'asseoir dans une salle obscure devant un écran blanc : Qui se doute encore aujourd'hui que cette phrase, si prémonitoire, fût de Cocteau, chantre par ailleurs de la modernité : « Je plains la jeunesse moderne, obligée de n'attendre que des fantomes à la sortie d'un film ? » (1) A quoi bon déranger, dès lors, les voix puissantes de Sophocle, Calderon, Molière, Tchékhov ou Claudel, qui naquirent du désir puissant de leurs contemporains, quand nos contemporains se satisfont en si grand nombre de Muriel Robin ou de Line Renaud, de Laurent Ruquier ou de Djamel Debbouze ?

Quant à la poésie, il suffit de dire qu'elle n'est qu'un grand corps malade, pour ne pas dire décomposé.

Je crois que le temps est venu de s'occuper de soi en parfait égoïste, avide en tous cas de rendre réelle sa propre survie.

Quitte, dit un saint hindou qui, tout autant, aurait pu être un saint chrétien : « quitte ces gens-là, et va adorer ! »

Nous sommes quelques-uns seulement, malgré ces propos - en apparence seulement pessimistes, à demeurer en mesure de nous comprendre.

(1) Jean Cocteau, Portraits, Souvenirs, Cahiers Rouges, Grasset,

00:05 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (56) | Tags : littérature, théâtre, cinema, culture, société |

lundi, 02 février 2009

Notre grand 7

La ligne 7 fut inaugurée une premier avril 1881. Elle cheminait de Perrache aux Brotteaux par le pont Morand, avec un terminus à Charpennes qui, dès 1911, fut prolongé jusqu'à Cusset. Certes cette zone était alors presque déserte : quelques villas, des guinguettes, des jardins. Il n'empêche que la ligne 7 gagna alors à être la plus longue et la plus attrayante de la ville, reliant joliment le centre de Lyon à celui de Villeurbanne. Elle devint aussi la plus dense du réseau, qui portait à l'époque le nom de Cie OTL (omnibus & tramways lyonnais). Durant la seconde guerre mondiale, cette ligne fut la seule à desservir les Brotteaux et battit alors des records de fréquentation, avec ses rames de deux ou trois voitures, parfois surchargées jusqu'à 300 voyageurs. Ligne des gares (Perrache & Brotteaux), ligne des grands magasins (Galeries Lafayette, Printemps), ligne des théâtres (Célestins, Opéra, TNP), elle acquit un tel panache que ses conducteurs en parlaient avec orgueil et distinction. Le trajet par la rue de la République puis par le cours Vitton et par le cours Emile Zola devint si populaire que ce fut celui qu'on choisit pour la première ligne de métro. Un dessin de la ligne 7 orne la maquette du livre de Tancrède de Visan, qui parut en mai 1934. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, sans rapport apparent avec la ligne en question.

Dans sa préface, l'écrivain explique ce choix :

« J'ai réuni ces bagatelles sous le titre symbolique : Perrache-Brotteaux. C'est la qualification de notre tram le plus populaire, le mieux achalandé - notre grand 7 -, celui qui, prenant le départ proche notre antique presqu'île marécageuse, aboutit - avec le temps - au quartier neuf de notre cité, en longeant la place Bellecour et notre artère principale dénommée, comme partout, rue de la République. »

On reconnait là la fausse ingénuité et l'ironie de l'écrivain monarchiste, chauvin au énième degré et mondain jusqu'au bout des ongles.

Ci-dessous, un dessin qui ne vous rajeunira pas, ni vous, ni moi.

Mais ne correspond-il pas bien à ce mois de février 2009 qui débute, grave, mélancolique, enneigé ?

06:21 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : tcl, ligne 7, lyon, perrache brotteaux, culture, société, littérature |

dimanche, 25 janvier 2009

La Gerbe d'Or & l'art du tombeau

Le père Béraud est mort un quatorze juillet de 1909, cela fait presque vingt ans de cela. Lui ne pourra lire La Gerbe d’Or, ce récit d’un fils, dont le titre, avec éclat, rayonne sur la couverture. Mais la mère demeure, « qui l’attend, assise sur sa chaise, près de la fenêtre d’où l’on voit la rue Ferrandière » Ce livre, dit le fils, c’est pour elle qu’il l’a fait.

On a clos les volets de la boulangerie. Douze syllabe : cela pouvait-il débuter autrement que par un alexandrin classique ? Et s'achever autrement que par ce faux décasyllabe, digne rejeton d’une chanson réaliste de la Butte montmartroise : On est un homme. (4) Les bêtises commencent ? (6) Le premier verbe de La Gerbe d’Or est donc clore. Le dernier, commencer. Belle inversion qui ne doit rien au hasard. Pour glisser, comme en sourdine, d’un univers d’enfant à un monde de survivant, pour ne pas dire de revenant, au fil de ce texte sobre et richement travaillé. Nous sommes en 1927. De La Conquête du Pain, Béraud n’a encore écrit que le premier volume, et il paraît changer complètement de style et de genre, en adoptant soudainement le récit d’enfance à la première personne. Pourtant… Qu’est-ce, au juste, que cette foisonnante Gerbe d’Or, que l’éditeur annonce comme le volet premier d’un cycle autobiographique ? Le créateur de l’expression fut, à proprement parler, le père d’Henri Béraud qui, avant que son fils n’en fît le titre d’un livre, en avait fait l’enseigne de sa boulangerie :

« La boutique était ancienne. Mais l’enseigne, A la Gerbe d’Or, était nouvelle. Mon père l’inventa bien avant d’acheter la boulangerie. »

Un berger dauphinois… Qu’on se figure, si c’est possible, la signification que revêtait une telle expression dans l’esprit d’un berger dauphinois au retour de cinq années de régiment dans les années 1875. A l’origine, assure le texte, il était une romance de Pierre Dupont, telle que pouvaient en conserver au cœur les enfants des rêves brisés de 1831, 1834, 1848. Ces romances, seules, leur ouvraient encore un avenir. Gerbe d’or : métaphore du lent accouchement de 1789, de l’énergie dorée d’une jeunesse qui renaît des désillusions de ses aînés, allégorie de la liberté en herbe, de la prospérité promise, de la propriété conquise. Qu’on se le figure donc, cet homme d’un autre monde, cet homme d’un dix-neuvième siècle arrivant enfin à maturité, en train de peindre « en belles lettres jaunes et rouges » l’enseigne sur sa devanture. Qu’on se le figure sans sourire, songeant que cette gerbe, une vie de travail à son compte en renouvellerait chaque année l’or de son blé.

En 1927, pourtant, lorsque son fils s’apprête à en conter l’histoire, la boulangerie dans laquelle il a poussé tel un épi est retournée au néant, « comme bien d’autres au lendemain de la guerre. » Seule demeure la nudité de ce titre, étincelle, en une autre époque, de l’enseigne, qui seule perdure. La magnificence de ce faisceau poétique, qui aura traversé la guerre et ses horreurs, survit au milieu des années charleston, N.R.F., dada, tel « une petite patrie dans le temps », un anachronisme « solitaire et rustique » de l’Ancienne France. Tout le silence des nuits de l’île de Ré ne sera pas de trop pour que l’écrivain parvienne, ligne à ligne, mot à mot, à développer toutes les ressources de la formule : Gerbe d’Or, métaphore des temps heureux, foyer de l’enfance, pain du boulanger, prose du récitant, travail qui donne vie, parole qui célèbre le travail, succession des chapitres et des souvenirs liant, à travers l’imaginaire, la génération des pères à celle des fils dans la conquête d’une liberté sans accroc. Du sillon du laboureur au pétrin du boulanger, de l’art de pétrir le pain à celui de conduire la phrase, un élan se poursuit, une quête plus qu’une réminiscence.

Pour Béraud, il s’agit, au sens propre, de désintellectualiser le monde. Face à Gide et ses Gallimardeux, il s’agit de saisir la correspondance entre le mot et l’affect à travers le déploiement textuel d’une seule métaphore : cette métaphore paternelle dont les neuf chapitres de la Gerbe d’or du fils s’évertuent à débusquer le sens, la déclinant sur tous les modes et sur tous les tons, la mettant littéralement en gerbe. Comme Ciel de suie, l’originalité de ce chef d’œuvre provient au final de l’adéquation impeccable qu’il réalise entre son titre et l’histoire qu’il raconte (une enfance heureuse), les modalités de sa narration (une succession de scènes), un objectif défini ( ressusciter le meilleur d’une époque), un parti pris d’écriture (embellir) et les enchaînements qui, d’un épisode à l’autre, assurent en sourdine une chronologie significative.

« Comme une gouache peinte sur une ardoise » : Lyon, dans cette perspective, devient un cadre, un espace vide de toute idéologie, un site, un pays. Son ciel, ses fleuves, ses collines, les devantures alignées de ses anciennes boutiques, les enfilades de ses vieilles rues pavées, le damier de ses quartiers, tout cela fuse comme autant d’images peintes, afin de tendre des toiles éphémères derrière les exploits quotidiens des personnages revenants. Les personnages : une véritable collection de centons. Chacun, par son habit, son odeur, ses manies, ses expressions, ses gestes, reconstruit le pourtour anonyme de la dernière décennie du dix-neuvième siècle : Chacun occupe une place significative dans la reconstruction idyllique de ce qui n’est pas, à proprement parler, un moment de l’histoire, mais une façon heureuse de la percevoir.

M. Ecuyer, le libraire antiquaire, nostalgique de l’An II :

« Nous allions, par les berges agrestes de la Saône. Il me montrait, aux portes de la ville, cette grotte où Jean-Jacques, arrivant à Lyon, las, fourbu, s’était endormi, par un soir d’été. Il me parlait de la Terreur dans un langage démodé, un peu emphatique, à la Louis Blanc. Il me faisait peur avec la guillotine. Quand il mourut plus tard, beaucoup plus tard, en 1917, ce fut du chagrin de la guerre, et pour avoir appris que l’histoire s’écrit avec de vraies larmes et du sang rouge ».

M. Duvernay, un érudit retraité :

« Il sert dans mes souvenirs de premier plan aux perspectives du Lyon de 1890. Je le vois passer, tel qu’il était en ce temps-là, beau quadragénaire à la Monsalet, la face pleine et gourmande, sous des flocons de cheveux gris, un cordon de moire tombant du lorgnon jusqu’au nombril, une noble corpulence, une démarche épiscopale, un sourire de célibataire. »

M Fournets, un inventeur autodidacte :

« Homme jeune encore, massif, il plaisantait avec amertume, d’une voix d’airain, dont il contenait les éclats. Je ne vis jamais son regard, abrité qu’il était par des verres fumés. M. Fournets portait une fine moustache, fort triste, tombant à la chinoise, autour de ses grosses lèvres. Marchant à pas comptés, comme un homme qui suit un cortège, il fumait sans relâche des cigares d’un sou, dans un fume-cigare en ambre à virole d’or ; il en tirait, à force d’art et de lenteur, une fumée balsamique.»

Au centre du dispositif, un vivant pantagruélique : Lorsqu’il parlait, confie le narrateur, le père Béraud n’aimait pas qu’on le contrarie. Il était très fort, non seulement pour bien nommer des enseignes, mais également raconter ses chasses, des histoires villageoises, des farces de lurons, des batteries entre clochers et, à tous, distribuer des sobriquets. Lors de la Saint-Honoré (fête des boulangers), il provoquait chez son fils une admiration à perdre le souffle, tout simplement parce qu’au centre du banquet des boulangers et de leurs épouses réunis, lorsque une voix du fond de la salle criait : La parole est à Béraud, il chantait et parlait avec une aisance stupéfiante : « Il avait certainement une rare facilité de parole. Que n’ai-je hérité de lui ce don précieux ? ». Un détail, pourtant, frappe l’enfant : Si le père Béraud faisait face à quiconque (« Ces yeux, qui n’avaient pas froid, mon père se flattait de ne les baisser devant personne, et c’était vrai. »), devant un homme instruit, cette parole, si libre en privée, se tarissait immédiatement. Trait de génération, précise le texte : « On ne se représente plus très bien, aujourd’hui, ce que fut le prestige des cuistres au temps des Paul Bert, des Duruy, des Larousse… C’était l’apogée de la redingote, de la barbe en herbe foulée, de la cravate au nœud cousu, du binocle circonflexe ». En tout cas, rajoute le fils, lui, si beau parleur en privé « restait tout court pour peu que la plus pelée des bêtes à diplômes se mit à braire devant lui ». La parole, quoi qu'en dise la fiction embellie, la parole n’était donc pas toujours au père Béraud. « Il règne une fierté, un orgueil dans ce livre, un éblouissement », écrira le romancier Bernard Clavel à propos de la Gerbe d’Or. Un orgueil ! Soit ! Mais quel orgueil ?

Parce qu’il avait « au plus haut degré le préjugé de l’instruction », on doit en convenir, celui du père dut souvent en rabattre. Car c’est un homme intimidé, peut-être même humilié, qui, un matin de septembre 1898, s’adresse en ces termes au proviseur du lycée Ampère : « Monsieur, je vous amène mon fils unique à qui je voudrais donner de l’instruction » Cette seule phrase, un document d’époque, tout un programme, n’est-ce pas ? Un orgueil ? Il possédait bien, nous avoue le texte, « le patient et naïf orgueil des ancêtres paysans… Lui, le petit campagnard parti pour la ville, il avait fait son trou. Eh bien ! Il fallait continuer, creuser encore ! Chacun son tour. Le nom des Béraud en valait un autre ! »

Le discours de l’autobiographe croise ici celui du romancier, dans le Bois du Templier Pendu, qui écrit d’un de ses personnages, Louis Chambard : « Qu’était-ce, pour un pareil homme, que l’ordre détruit, sinon un vain regret, une saignée d’éternels vaincus ? Ce qui le faisait marcher droit, c’était l’appel de la race, un cri venu du fond des âges, et qui commandait aux pères de travailler sans relâche à l’élévation de leurs fils ».

On se trouve là à la croisée d’un discours fictif et d’un discours autobiographique. Sous la plume du fils, la geste du père Béraud paraît bel et bien prolonger de façon romanesque celle des Lurons de Sabolas, dans une sorte de rêverie identitaire qui croise à la fois les genres, les personnes et les personnages. Cette confusion, ce « dédoublement » sont fréquents chez Béraud qui, dans son futur juge, lors du procès caricatural qu’il lui faudra subir, croira plus tard reconnaître Chambard et se vivra littéralement, bien avant Camus, comme un étranger à son propre procès. Ce que Béraud souligne avec beaucoup de justesse ici, c’est que le peuple ayant « conquis le pain », restera coi et sans recours tant qu’il n’aura pas aussi conquis la parole. Si dorée, si lumineuse fut la croûte des pains que le boulanger cuisait « chaque jour pour des hommes endormis », si justes, si clairvoyants doivent être les mots qui construisent son tombeau. Car la Gerbe d’Or ressuscite le genre perdu et l’art ancien des tombeaux. La fierté, l’éblouissement, l’orgueil qu’on sent traverser ce récit sont bien celui du fils qui, ayant accompli l’ultime conquête, forge de lettres et de lignes sa gerbe où dort en repos le plus chéri de ses personnages, ciselant une parole qui ait, in memoriam, l’allure croustillante du pain.

La boutique, précise l’incipit, date du XVIIème siècle. Et l’on a vu qu’elle a disparu, « comme beaucoup d’autres choses », après la guerre de Quatorze. Son existence réelle couvre donc une période qui s’étend de Louis XIV au président Fallières, c’est à dire de 1661 à 1913. Elle correspond à un cycle historique qui conduisit la France de l’apogée de la monarchie absolue à la fin de l’âge d’or républicain. De cette période, le père Béraud constitue le point d’orgue, la vivant emblème de cette conquête du pain commencée en ce règne qui, si l’on en croit le Bois du templier Pendu, laissa les manants dans un pays fou de faim :

« Ceux qui, durant ces années, levaient en mourant leurs yeux naïfs et désespérés, cherchaient en vain dans le grand ciel vide, ce Roi Soleil, dont tous les vents du royaume portaient le nom, et qui pareil à Dieu, demeurait invisible aux regards silencieux des questions des pauvres ».

Le père Béraud, dont le texte figure le tombeau en majesté, est d’ailleurs implicitement assimilé au Roi Soleil, par la couleur qui les caractérise tous deux (l’or), mais également par un jeu de mots qui explicite la comparaison entre leurs deux royautés: « L’or de la gerbe, en pâlissant peu à peu, prenait la patine de l’ancien, si bien que finalement, l’agreste attribut semblait, lui aussi, dater du Roi Soleil. »

Roi, le personnage l’est par la place qu’il occupe dans la narration, le charisme qu’il incarne au foyer, mais surtout par le fait qu’au contraire de Louis XIV qui refusait le pain, lui le fabrique chaque jour pour les hommes endormis, nous apprend son fils. Et l’on sait quel double sens le mot endormi a pour Béraud. Aux limites du noble, la Gerbe d’Or c’est avant tout le sacre de ce roi républicain, dont la guerre et ses bourreurs de crâne, ses politiciens instruits, et ses obus meurtriers ont brusquement interrompu le règne, ou dissipé les illusions. Si Dumas violait parfois l’Histoire, Béraud la confond. Les princes de sang autrichiens dorment en paix dans la crypte des Capucins à Vienne, ceux de France à Saint-Denis. Requiescat in pace. Au centre de ce qu’il faut bien nommer un tombeau trône ce que La Bruyère aurait appelé, lui, un caractère, et qu’avec Béraud, nous qualifierons de tempérament. Vers ce personnage central, foyer originel de la métaphore, étalon précis de la République et de ses plus modestes espoirs, convergent tous les enjeux du récit : Car c’est seulement au cœur du texte de son fils qu’il repose doucement, le roi républicain :

7 Repose doucement père

8 Puisque tu es allé dormir

8 Dors sans tourments et sans regret

8 Tu ne dois rien à ton enfant

6 Tu lui as tout donné

8 Et bien plus que des parchemins

8 La fi-erté d’être ton fils

7 Et la plus belle fortune

6 Celle du souvenir

7 Si par-dessus mon épaule

6 Tu regardes courir

7 la plume sur le papier

3 + 8 Tu sais bien comment je vais finir mon livre

9 + 5 Et que bientôt je le porterai là-bas à la mère

9 Qui l’attend assise sur sa chaise

7 Près de la fenêtre d’où

7 l’on voit la rue Ferrandière.

Le récit a débuté par une vision d’enfance, la somnolence d’une mère, mains qu’a polies le travail posées sur un tablier, devant son petit garçon, tandis que le père est à Paris où il visite l’Exposition Universelle. Même image, même vision en excipit. Mais cette fois ci, la mère questionne :

« En le prenant (ce livre qui lui est destiné) dans ses mains que le travail a tant usées, elle dira : Pourquoi remuer toutes ces choses, mon petit ? Le temps passé ne peut pas revenir dans les livres… » Une vieille boulangère presque illettrée parle, à cette époque, au contraire de Proust. Alors pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi, aller réveiller « tous les chagrins qui dorment » ? Si on laisse opérer le charme de cette poétique (en lisant le texte à voix haute, par exemple), on sent bien que le texte joue de l’écart entre ce qui fut et ce qui n’est plus, comme si méthodiquement il prenait la mesure de ce qui sépare deux époques. C’est presque un travail de géomètre qu’effectue Béraud, car il s’agit là de prendre la dimension historique du changement :

C’est alors que le lecteur peut se demander quelle puissance, quel sortilège, quel événement a bien pu transformer chez le narrateur de simples souvenirs en reliques, dans l’indifférence de tous à quel bouleversement ? En creux, bien sûr, comme dans Lazare, se profile l’événement monstrueux qui ne serait pas un sujet de littérature, mais qui pour n’être jamais nommé, est là, pesamment et fermement là. Au contraire de chez Proust, à qui la guerre fut épargnée, le travail de la mémoire n’est nullement ici le moteur de l’écriture. L’attente de la réminiscence n’est point le motif entrepris. Sa révélation ne fait l’objet d’aucune quête. « La sagesse n’est-elle pas d’entrebâiller, sans les rouvrir tout à fait, les portes que le temps a fermées sans bruit sur nos illusions ? ».

Dans les Lettres des poilus, un certain Fernand écrit ceci à ses parents : « Il est inutile que vous cherchiez à me réconforter avec des histoires de patriotisme, d’héroïsme ou choses semblables. Pauvres parents ! Vous cherchez à me remettre en tête mes illusions d’autrefois. Mais j’ai pressenti, j’ai vu et j’ai compris. Ici-bas tout n’est que mensonge, et les sentiments les plus élevés, regardés minutieusement, nous apparaissent bas et vulgaires. »

En sens inverse, les sentiments les plus communs, les plus vulgaires, les plus simples ne peuvent-ils pas apparaître comme les plus dignes, les plus rares et les plus élevés, lorsqu’ils sont ainsi évalués, à l’aune d’un tel sacrifice ? Car ils sont bien clos, les volets d'avant quatorze. Et ce sont bien des bêtises qui commencent, avec cette folle victoire et cette non moins folle modernité. Tout le lyrisme, l’incomparable beauté de ce récit d’enfance tient à ce non-dit clairvoyant qui cache l’horreur de la tranchée sous le sillon de la ligne, la boutique et le pain du père derrière le bouquin et la parole du fils, afin d'offrir au lecteur -mère de toute survie- pour affronter le monde de l'après, une gerbe qui soit véritablement faite d’or.

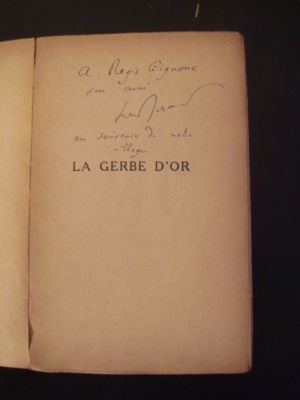

Envoi manuscrit de Béraud :

A son ami Régis Gignoux, en souvenir de notre village

00:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, littérature, gerbe d'or, lyon, culture, récit d'enfance |

samedi, 24 janvier 2009

Lecteurs en situation

Le commentaire de Mère Grand sur Béraud hier m'a fait énormément plaisir. A lui seul, et avec ses mots, il témoigne de la force du temps. C'est cela. Au milieu de la cohue générale, il y a des lecteurs qui tiennent bon. Les livres ont besoin d'eux. De ces lecteurs qui n'oublient rien. Qui gardent. Conservateurs comme le sont les rocs durs d'Ouessant tout autour du Créac'h. C'est un lieu magique dans lequel j'ai lu quelques livres, autrefois. Je me souviens de La Mer, de Michelet, dévoré dans le fracas des vagues. Et puis aussi de René Char. Et puis de quelques Béraud. Le monde manque de plus en plus de lieux où lire un livre, tout en étant en harmonie avec lui. Quand j'étais brancardier de nuit à l'hôpital Saint-Joseph, j'ai voyagé durant des nuits en solitaire dans la nuit de ce seul bâtiment à présent détruit et dans les tomes d'Ulysse de Joyce. Je me souviens avoir lu Madame Bovary vers l'âge de dix-sept ans, à l'intérieur d'une ferme savoyarde où tout était resté en état, comme au dix-neuvième siècle. Homais était là, sous la tonnelle. Lorsque j'habitais à côté du Père Lachaise, j'allais évidemment lire sur une tombe ou sur une autre. Par boutade, je dis parfois à des élèves qu'on comprend toujours mieux un auteur quand on l'a, lui, sous les fesses, plutôt qu'un simple bout de bois. C'est ainsi que j'ai dévoré César Birotteau, par exemple. Régulièrement, chaque après-midi sur le banc de la tombe d'Hanska et d'Honoré. Et ces folles Spendeurs et Misères des Courtisanes. Pour Les Chimères, je n'avais qu'à traverser l'allée. Gérard était là. Sur sa pierre tombale, j'ai découvert ses Promenades et Souvenirs en Valois, d'où était sortie Sylvie. Il a fallu aller à Sète pour, devant celle de Valéry, et comme en une sorte d'hommage cette fois-ci, lui déclamer son Cimetière Marin. Très belle expérience de Guilloux à Saint-Brieuc. De Renan à Saint-Sulpice. De Giono dans un mas des Cévennes. Pour en revenir à Béraud, Béraud c'est Lyon. Ou l'île de Ré. Sur l'ile d'Ouessant, j'avais un peu triché. Mais peut-on faire autrement, parfois ? Sur l'Ile de Ré boboïsée et jospinisée que c'en est à pleurer - ce monsieur Jospin à la blanche crinière qui discute aux terrasses, assis sur la selle de son vélo à l'arrêt -, je me souviens avec une redoutable précision de cette longue promenade à vélo, de l'ancien bagne reconverti en je ne sais plus quoi à la maison des Trois Bicoques, et de là, au petit cimetière de Saint Clément les Baleines. Contre la haie de lauriers du cimetière, Marthe Deladune, Germaine et Henri Béraud demeurent tous trois, à présent côte à côte, à deux pas des Trois Bicoques. Le chiffre romain s’obscurcit sur la stèle nue de l’écrivain. Le buste qui le figure a le regard fixé vers l’Ouest, où finissent les terres. En ce lopin écarté de la pointe extrême de l’île, on le ressent frissonnant de l’orgueil crépusculaire de ces auteurs de l’ancienne France. Cet isolement stoïque et singulier sied bien, in fine, au pari assumé de cette œuvre. Le lecteur que le préjugé indiffère la découvrira, tel ce buste en pierre blanche, magnanime, sauve et debout, ainsi que l’aura maintenue jusqu’à nous le souvenir têtu de quelque Mère Grand. Alors merci.

00:18 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : écriture, littérature, lecture, culture, béraud, trois bicoques |

lundi, 12 janvier 2009

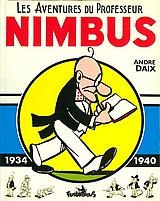

Le professeur N...

Nous discutions ensemble, un ami dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis quelque temps et moi-même, hier, par téléphone. Et, après avoir raconté beaucoup de conneries, nous avons conclu qu'on pourrait au fond couper l'humanité vivant à présent sur la Terre en deux catégories : l'une regrouperait ceux qui ont connu ce monsieur, et l'autre ceux qui ignorent absolument qui il est.

05:23 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (24) | Tags : culture, littérature, politique, société, actualité, retrouvailles |

samedi, 03 janvier 2009

La Couzonnaise

La Couzonnaise est une chanson à boire de la fin du XVIIIème. C'est la chanson des carriers de Couzon-au-Mont-d'Or, à quelque 12 km au nord de Lyon, au bord de la Saône. Ce petit village a été célèbre autrefois en raison de ses carrières de pierres, d'où bon nombre d'immeubles lyonnais sont sorties. Le chansonnier Pierre Dupont, enfant de Rochetaillé (le village d'en face) se fait écho de cette vieille chanson dans son Chant des Carriers.

Mais omme beaucoup de chants populaires du dix-huitième siècle, la Couzonnaise est anonyme. Dans la première strophe, il est question de Vaise :

Bévin on cou, bévin-z-in dou,

E djamé tra neu z-an fa pou.

On cou n’arrouzé qu’ina braza ;

Pe bin bâr à la Cozenâza

E fo repequô, mon patron

Te né sa pô bar’a repetechon ?

Mon pour’ami, pôssa pé Vaza !

Traduction :

Buvons un coup, buvons-en deux,

Et jamais trois ne nous ont fait peur.

Un coup n'arrose que bien peu;

Pour bien boire à la Couzonnaise,

Il faut recommencer, mon patron.

Tu ne sais pas boire à répétition ?

Mon pauvre ami, passe par Vaise !

(Billet dédié à Frasby de Certains Jours)

16:21 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : vaise, lyon, littérature, culture, histoire, société |

Les valses de Vaise

Vaise... A qui cela dit-il quelque chose ? Cela commence comme Vienne, et on pourrait en effet imaginer quelques valses de Vaise, tourbillonnées ici jusqu'au vertige. Car au fil du temps, il y eut bien plusieurs Vaise, et la mémoire comme l'imaginaire peuvent longtemps virevolter ici, des cabanes de l'age de bronze aux cabarets du XIXème siècle, jusqu'aux résidences en béton d'aujourd'hui : le village en bordure de Saône, résidence d'archevêques et de rois de l'Ancien Régime ; le faubourg ouvrier où s'entassaient les marchands de vin et les petits hôtels durant le Second Empire et jusqu'à la Belle Epoque ; le quartier restructuré de l'ère Collomb, pour cadres endettés, avec rues piétonnes, boutiques bio & mobilier urbain.

Pour tous les néophytes, il faut rappeler que Vaise fut longtemps un village, aussi charmant qu'autonome, en bordure de Saône, aux portes de Lyon. On en fait mention pour la première fois au douzième siècle dans les chartes de l'abbaye d'Ainay. Quelques maisons, groupées autour d'une humble église à présent disparue, faisaient alors de Vaise une dépendance agréable de la paroisse d'Ecully. Le vénérable Brun la Valette précise que la première église de Vaise fut sans doute élevée sur les débris d'un sanctuaire gallo-romain. Alors, comme disent les jeunes d'à présent, total respect ! Cette ancienne église de Vaise joua durant tout le Moyen-Age un rôle spécifique lorsque on fêtait la Fête des Merveilles, le mardi avant la Saint-Jean Baptiste : le clergé et les fidèles de toutes les autres paroisses lyonnaises se réunissaient devant elle, avant de descendre la Saône en cortège, jusqu'à Ainay.

Le reste du temps, la commune était un lieu de transit, où florissaient les auberges. De très beaux domaines, notamment les châteaux de La Claire, de Rochecardon et de La Duchère furent construits sur ces terres. Avant d'entrer dans leur bonne ville de Lyon, beaucoup de souverains s'arrêtèrent dans l'un ou l'autre de ces établissements : Vaise eut ainsi l'honneur de loger Charles VI, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Napoléon... Le village lui-même était assez penaud, misérable. Sous le premier Empire, s'y blottissaient 2400 âmes, tout au plus. A partir de la Restauration, cet ancien Vaise s'éteignit et céda la place au quartier de l'Industrie : corderie, docks, gare d'eau, tuiliers, tanneurs... Vaise devient un quartier ouvrier, comme on dit à l'époque, qui connut du 28 octobre au 19 novembre 1840 des inondations dramatiques de la Saône : plus de deux cents maisons en pisé disparurent, et sur les 5000 habitants, beaucoup gagnèrent la Croix-Rousse ou Saint-Just et ne revinrent jamais plus. Le marché à bestiaux de Saint-Just y fut transféré en 1855, et peu de temps après les abattoirs de la ville. Cette terre, qu'avait foulée des rois de France l'était désormais par les bêtes apeurées qu'on menait à la mort. Une gare de chemin de fer fut bâtie.

Avec celle de la Croix-Rousse et celle de la Guillotière, la commune de Vaise fut rattachée à Lyon par Napoléon III en 1852, devenant ainsi le neuvième arrondissement de la grande ville autrefois mitoyenne. Au vingtième siècle, le percement du tunnel de la Croix-Rousse coupa littéralement l'endroit en deux, faisant de la rue Marietton une sorte de dégorgeoir pour tout le reste de la ville, l'un des lieux les plus pollués et embouteillés, cauchemar des piétons comme des automobilistes. Vaise souffrit, à la Libération, des bombardements alliés. Le 26 mai 1944, on célèbre un mariage dans l'église de l'Annonciation lorsque brusquement hurlent les sirènes. Les Américains larguent un tapis de bombes sur la voie ferrée et la gare de Vaise, ravageant au passage une partie du quartier et l'église de l'Annonciation. Parmi les nombreux morts, les mariés et le prêtre qui venait de les unir. L'autre église de Vaise (Saint-Pierre) est également touchée.

Valsait-on encore à Vaise ? Je ne sais. On y mangeait en tous cas pour pas cher dans les années soixante dix, lorsque Maurice Yendt y implanta son théâtre des Jeunes Années (à présent TNG). S'il est un roman que tous les Vaisois devraient connaïtre, c'est bien cet étonnant Roman d'un vieux Groléen de Georges Champeaux (Ed. de Guignol, 1919). Le petit livre raconte une histoire d'amour réaliste qui se déroule au début du vingtième siècle en ranimant à merveille toutes les senteurs et les couleurs de ce faubourg ouvrier du dix-neuvième siècle, à présent entièrement remodelé par la pelleteuse immobilière. L'ancienne zone est devenue un secteur urbain résidentiel, et comme d'autres secteurs urbains, il est investi par ce qu"on appelle non sans quelque fatuité les "bourgeois-bohèmes" (c'est bien souvent des bobos qui disent bobos, avez-vous remarqué ? Et bobo soit qui s'en dédie !). A la place des anciens entrepôts, ça pousse donc comme champignons, des fleurs de béton plus ou moins haïssables, comme le siècle spéculatif en redemande, bureaux, résidences, on ne sait trop, tant tout se ressemble. Restent quelques cours mal pavées, quelques chemins biscornus pour nourrir le rêve de qui veut encore valser à Vaise. Quelques plaques de rues, également, font vestige d'autrefois. J'en profite pour faire un clin d'œil au blog Rues de Lyon

Demeurent l'allée des Cavatines, la rue du Chapeau Rouge, le chemin des Contrebandiers, la rue des Deux Amants, la rue des Prés... Et puis ce nom étrange, beau et laid à la fois, qu'il pleuve sur Vaise, ou que le soleil y brille, ce vieux mot passé durant tant de siècles, par tant de bouches, Vaise...

00:07 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : vaise, lyon, littérature, culture, histoire, société |

samedi, 27 décembre 2008

Etienne,le lapidé

Ce que les païens appellent les fêtes de Noël cela dure longtemps, s'étire, s’éternise jusqu'à la plus absolue nausée, au mensonge le plus absolu, au dégoût véritable. Aussi cuvent-ils sous le sapin, couverts de guirlandes, prêts à enchaîner avec la Saint-Sylvestre et hop la boum, champagne et lumières multicolores, Aspégic et corbeilles d'huitres béantes, volailles dodues digérées ou pas, smac-smac et pouêt pouêt. Pendant ce temps, l'Eglise a déjà quitté la Nativité pour s'intéresser au Martyre. Le martyre d'Etienne, annonciateur de celui du Christ. "Seigneur, reçois mon esprit" s'écria Etienne, lapidé, sous les yeux de Saul. Et il rajouta, à l'Imitation de Jésus : "Ne leur compte pas ce péché". Dans une primatiale presque vide, le Recteur de Saint-Jean Baptiste à Lyon tentait donc d'expliquer, hier soir, par quel mystère inconnu de la fête des Lumières, inaccessible à l'intelligence humaine, une naissance peut n'être, tout-soudain, que l'envers d'un martyre, et demeuré malgré tout une fort bonne nouvelle. En l'écoutant, je pensais à Vassili Grossman qui disait à peu près la même chose, mais en termes plus littéraires, dans un texte que j'avais déjà cité sur ce blog et que je replace en lien, car on n'en aura jamais, nous autres, fini de ne pas comprendre ces terribles choses-là : d'ailleurs, disait le Recteur, c'est pourquoi ce sont des mystères...

Statue de Saint-Etienne, entrée du choeur, oeuvre d'un certain BLAISE (c'est écrit sur le socle) 1776

Il se trouve que l'autre dédicace de la cathédrale de Lyon (magnifique, cette cathédrale, oh, ce n'est pas Chartres, bien sûr, mais comme Louis Guilloux le disait de celle de Saint-Brieuc, cette cathédrale, c'est la mienne, c'est ma paroisse), l'autre dédicace de l'église de Lyon, c'est celle de Saint-Etienne, le lapidé. C'était donc un peu la fête de la cathédrale de Lyon, hier soir. Nous n'étions vraiment qu'une poignée, mais pas de raisons pour ma part d'en être désolé : Moins on est de fous, parfois, mieux on rit.

Aujourd'hui, samedi 27 décembre, c'est la Saint Jean. Non, pas celle de Jean-le-Baptiste, mais celle de Jean, l'Apôtre et l'Evangéliste. Je lisais l'autre jour sur un blog ami que les saints avaient disparu du calendrier des PTT cette année. Comment quiconque peut-il comprendre quoi que ce soit à la religion catholique, si on supprime les saints du calendrier ? Mais sans les saints, nul ne sait plus quel jour il habite, c'est un peu comme si on supprimait les numéros des rues, comment s'y repérer ? Ah, ils savent bien ce qu'ils font, car le saint du jour, c'est ce qui donne son humanité, sa couleur, sa senteur, sa mémoire, sa religion à une journée. Mais quel saint, de toute façon, le calendrier terne de notre époque sans mystère peut-il conserver en mémoire ? Le calendrier païen est bâclé par paquets de deux ou trois semaines, allez, voilà pour les beaufs les fêtes, les jeux olympiques, le téléthon, la saint-Valentin, tsoin-tsoin..., les départs en vacances... Les vacances d'hiver, par paquets de trois, et ceux de Pâques itou, avec la ribambelle à suivre des fêtes des mères, pères, grand mères, grandes sœurs, petits cousins et vilaines tantes.... L'Eglise est plus studieuse, bien plus subtile, plus appliquée, et tant plus généreuse, aussi : Le 28 décembre, ce sera les Innocents, le 29 décembre, Saint Thomas Becket (première chapelle installée à Fourvière)... Mais hier, 26 décembre, c'était la fête non pas de tous les Etienne, comme le dit en accompagnant d'un sourire fort niais son discours une présentatrice de la météo, mais d'un seul, aussi incompréhensible qu'Œdipe, le Grec énucléé, c'était la fête d'Etienne, le chrétien, lapidé.

01:49 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (26) | Tags : religion, christianisme, saint-étienne, saint-jean, lyon, culture |