mardi, 14 juillet 2009

Le Montchat de Louis Calaferte

Louis Calaferte est né un 14 juillet. Le quatorze juillet 1928. Il est mort le 2 mai 1994, laissant derrière lui une œuvre littéraire trop souvent résumée au seul Septentrion ou à la seule Mécanique des Femmes. Comme c’est en passe de devenir une habitude, il me plait de me souvenir de son anniversaire de naissance, tandis que claquent un peu partout des pétards qui n’ont plus, convenons-en, grand-chose de révolutionnaire. Cette année, je publie un texte inconnu et touchant de lui, qu’il écrivit en 1957 pour une revue lyonnaise, et dans lequel il évoque l’un de ses retours dans la maison d’enfance de Montchat, quartier du 3ème arrondissement de Lyon, où Guite, sa mère, l’attend. Il écrit ce texte a vingt-neuf ans.

"J’étais assis dans le 24, Cordeliers-Vinatier. Je revenais à mon point de départ : Place Henri, Lyon, 3ème arrondissement. On ne me reconnaissait pas. Pourtant, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais enfin chez moi, en sécurité, à l’abri, au bien-être. Les soirs de trop gros cafard, j’avais fait, les yeux fermés, mille et mille fois ce petit trajet entre la place Henri et la rue Roux-Soignat où ma chère Guite m’attendait toujours. Oh, ce n’est rien, ni luxueux ni vaste. C’est un quartier de petits commerçants et de petits retraités. Les choses qu’on aime ne sont jamais bien grandes pour les autres. Il faut le miracle de l’amour pour tout magnifier. C’est un coin du monde où les gens sortent des chaises sur le pas de leurs portes en été, bavardent de fenêtre en fenêtre, savent tout les uns des autres, astiquent leurs voitures d’occasion chaque samedi pour l’unique sortie du dimanche… C’est un coin du monde comme partout au monde d’où il n’est jamais sorti ni célébrités ni idées révolutionnaires et probablement personne n’en parlera après moi ; il n’y a ni curiosités ni monuments, ça n’attire pas et à partir de neuf heures du soir, c’est vide sous les lumières froides, un peu désolé, assoupi et tranquille. Il y a même un terrain vague, quelque part, pas loin. Le dernier sans doute. L’ultime. Comme un ilot de poésie ancienne, surannée…

Un millier de braves gens, de petites gens, habitent là depuis trente, quarante, cinquante ans. Au moins d’août, le soir, ils vont en famille respirer l’odeur d’un tilleul, assis sur les bancs de la place d’Arsonval, à l’autre bout de la rue, c’est dire …

Voilà Lyon, pour moi. Quand je suis depuis trop longtemps à l’étranger, c’est à ce minuscule point de la terre que je pense, tout seul, avec des kilos de mélancolie bien aigre dans le cœur.

Ma plaie secrète."

Louis Calaferte, « Lyon 3ème arrondissement » Lyon a 2000 ans, 1957

10:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : montchat, louis calaferte, ligne 24, littérature, culture, actualité |

mercredi, 25 février 2009

Un révolté raffiné

Le jeune lion dort avec ses dents : Cela nous ramène à l'année 1974. Dans l'une des Radioscopies de Jacques Chancel, Michel Lancelot (1938-1984) était venu présenter un nouveau livre. Ce titre, disait-il alors, il l'avait tiré d'un proverbe d'une tribu bantou. Il l'avait choisi parce que ce sommeil du jeune lion évoquait, pour lui, «une menace positive ou négative ». Non, ce n'était pas forcément lui, « le jeune lion », répondait-il à Chancel. Mais c'était une partie de la jeunesse, disait-il, de la jeunesse de l'époque, celle qui en avait marre « des falsifications culturelles et des salades éhontées ». Le propos du livre, toujours d'après son auteur, c'était la tension, la guerre même, que se livrent la culture et la contre culture. « A trente-six ans, lui demandait alors Chancel, avec sa gueule de faux ingénu, «êtes-vous sorti de votre jeunesse ? » Lancelot éludait : « C'est chez eux que se produisent les créations les plus constructives » C'est pour eux qu'il avait écrit ce livre, parce que les jeunes étaient placés devant les génies et les faussaires de la contre culture. Et qu'il fallait faire le tri. « La véritable culture, c'est le pragmatisme de l'intelligence, qui peut prendre les choses, les exploiter, les dominer et les rejeter. »

Depuis 1974, la controverse est terminée parce que, comme toujours, c'est les faussaires qui ont gagné, et les génies qui se sont tus. Un exemple : Cohn-Bendit est député européen, Debord est mort. Vous n'aurez aucun mal à en trouver d'autres. Depuis 1974, les frontières entre mode, publicité, couture, cuisine, football, talk-shaw et culture sont tombées. Œuvre d'un certain Jack Lang, fossoyeur ministériel de la contre culture. Œuvre relayé par un certain Pivot, aujourd'hui académicien. Ainsi, dans le galimatias de ce qui définit ce qu'est la culture, à présent, on range tout ce qui a un peu de notoriété, et qui parait capable de fidéliser un public. Depuis Tonton qui fait déjà partie de l'ancienne France, (celle où l'on confondait les divinités et les grenouilles) les insoumis et les notables ont impunément partout partouzé ensemble. Témoin la vente Bergé, mécène de Ségolène, et le prix atteint par la Belle Haleine de Marchel Duchamp. Les insoumis et les notables, guidés par Julia Kristeva et Philippe Sollers, ont fait la révolution culturelle dans les Garden party de l'Elysée que chaque Quatorze Juillet a fait, que le président fut de droite ou de gauche. Michel Lancelot n'aura jamais assisté à ça. Il est, dira-t-on, "mort à temps". Et nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de sa disparition. La politique (Nicolas) et la culture (Carla) ont passé leur nuit de noces « à la Lanterne », résidence des premiers ministres à Versailles. A Versailles ! Les aristocrates, sait-on s'ils auront été pendus ? Ils auront été, en tous cas, bien b..... Depuis, Julien Clerc et sa voix de chèvre bêlante, a repris du service dans les box office. Michel Lancelot n'aura jamais vu cela. Julien Clerc remplaçant Line Renaud dans les cortèges officiels des chanteurs de la République ayant leurs entrées l'Elysée. Julien Clerc sera-t-il un jour ministre de la culture ? La chèvre de monsieur Lang, un beau conte à dormir debout, pour le coup...

Michel Lancelot est mort un 25 février, le 25 février 1984, précisément (l'année fatidique d'après Orwell) ! Dans ces années encore cruciales, Lancelot fut l'un des derniers agitateurs à tenter de démêler le vrai du faux et le faux du toc dans le bazar culturel de l'époque; où en est la jeunesse d'aujourd'hui, livrée aux mains seules des faussaires des désirs d'avenir et des ensemble tout est possible ? Pendant plusieurs années, la jeunesse de France écoutait Campus en douce, l'émission qu'anima Michel Lancelot de 20h 30 à 22h30 sur Europe1, de 1968 à 1972. Une telle émission serait aujourd'hui, sur une chaîne comme Europe1, carrément impensable. La roue a tourné, et c'est Drucker qui a placé sa nièce à la télé. C'est Drucker qui reçoit Besancenot à Vivement Dimanche, une belle affiche de plus après Rama Yade. J'écoutais Campus. Je me souviens d'un concert de Barbara, enregistré en direct le 28 novembre 1969 à l'Alhambra de Bordeaux. Je me souviens d'un long entretien avec Brassens, lorsque sortit en 1972 « Le roi des cons ». Je me souviens d'une prise de bec avec Ferré, sur l'argent du show-business gagné sur le dos de l'anarchie. Ferré se défendant : « il vaut mieux vendre de l'anarchie que de vendre de la merde comme j'en écoutais l'autre soir à la télévision, c'est plus noble ». Lancelot, ne disant rien. J'ai retrouvé les paroles d'une chanson que le vieux Léo fit au jeune Michel, peu après sa mort :

Ce qu'il ne faut pas dire en fait toi tu le dis Michel

Ce qu'il ne faut pas faire en fait toi tu le fais Michel

Chaque soir à Campus

Avec dans l'œil et dans l'oreille

Les chants perdus du bout d'la terre

Et de Nanterre

Rappelle-toi là-bas chez les hippies

J'y étais moi aussi

Comme ceux de Nanterre et de Campus

Michel

Ce qu'il ne faut pas dire en fait toi tu l'as dit Michel

Ce qu'il ne faut pas faire en fait toi tu l'as fait Michel

Chaque soir à Campus

Après ce mec tout noir

Avec dans l'œil les chants perdus du bout d'la terre

Et du boulevard Saint-Michel Michel

Rappelle-toi là-bas chez les hippies

Nous y étions nous aussi

Comme ceux de Nanterre et de Campus

Michel

Michel Lancelot avait dans les veines du sang irlandais. « Quand on parle de sang irlandais, disait-il, on oublie de raconter le massacre des Irlandais par les Britanniques. » Et du sang autrichien : « Dans l'univers germanique, les Autrichiens, c'est le raffinement face à l'oppression ! » Michel Lancelot était au final français. Et donc, concluait Chancel « un révolté raffiné. » Michel Lancelot est mort il y a pile vingt-cinq ans. Le temps de faire ce qu'on appelle à présent un jeune. Une citation de Bernanos, à l'intention de ce jeune : « Quand la jeunesse se refroidit, le monde entier claque des dents. » Et une question, legs d'outre-tombe de ce bel esprit hélas oublié : Dans le pays de France, dort-il toujours avec ses dents, le jeune lion ?

00:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : campus, michel lancelot, culture, contre-culture, littérature, europe1 |

jeudi, 19 février 2009

Le monde change

"Le monde change." J'entends souvent débiter ce genre d'âneries par des gens qui souvent ont un portable à la main, des écouteurs à l'oreille. et une épingle de travers dans l'arcade sourcilière. Le monde ne change pas. Non. Ce sont les générations qui le peuplent, qui changent. Qui passent la main. Qui se refilent, comme on dit, le témoin. Quand j'étais gosse, dans les années cinquante/soixante, j'ai vu partir aux caveaux de familles et aux fosses communes la dernière génération née dans le XIXéme siècle, celle, très pragmatique, dont les membres avaient commencé leur vie d'adulte durant la première guerre mondiale, dans une France encore en grande partie agricole, et dont les derniers rares centenaires viennent de quitter les vivants que nous sommes encore. Puis s'en est allée des affaires celle de leurs enfants, une génération ancrée dans le matérialisme, et qui a voulu et bâti la société de consommation dans laquelle nous sommes tous nés, quel que soit à présent notre âge. Celle du premier baby boom, qui n'aura en guise d'expériences historiques, vécu que le crédit , le spectacle et la consommation, quitte à son tour le monde du travail. Et je dois bien reconnaître que ce ne sont pas les mêmes vieux que ceux qui étaient vieux quand j'avais vingt ans, que je rencontre sur les marchés et dans les pharmacies. Souvent, je pense à ces vieux que je croisais, qui ne sont plus. D'autres vieux les ont remplacés. Qui leur ressemblent sans être comme eux. Autre langage. Autres préoccupations. Autre sagesse. Et ce qui est vrai des vieux est vrai de chaque tranche d'âge. Le quadragénaire d'aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a cinquante ans. Même chose du moutard de six-sept ans. Et il faut être sacrément imbu de sa personne et de cette stupide société pour y voir un progrès. C'est moi qui vous le dis. Ou une regression, d'ailleurs. Quand serons-nous capables de voir les faits sans ce maudit esprit d'analogie, de comparaison, qui fausse tout jugement ? Oui, les générations passent à la queue leu leu et diffèrent, dans un monde qui, lui, imperturbable, suit sa loi. Ce sont les conditions d'existence, et les mentalités dans ce monde stable, qui, elles, varient. Pour changer les conditions d'existence et les mentalités, comptez trois ou quatre générations. La génération aux affaires actuellement, celle des Nicolas et des Ségolène, sa niaiserie, son incroyable aveuglement historique, son égoïsme aussi béat que spectaculaire et frileux, est sortie tout droit des dessins animés de Walt Dysney, des boums du samedi soir dans les garages, du premier homme sur la lune et des belles illusions que lui avait léguées la précédente. Et quand on regarde les trentenaires, les "enfants de la téle" comme dit le cynique Arthur, cela ne s'arraange pas. Vous me direz, bien sûr, et vous aurez raison, que j'oublie un peu vite la valeur des individus en parlant ainsi. Soit. La vie intérieure, la vie spirituelle, la vie intellectuelle de chacun. Soit. Mais ce n'est pas cela qui détermine les grands phénomènes mondiaux. Hélas. Ni Jaurès, ni Romain Rolland, ni Proust, je prends au hasard trois noms d'hommes fort différents, n'ont empêché Quatorze Dix-huit, comme ni Rabelais, ni Erasme, ni Marguerite de Navarre n'ont su éviter les guerres de religion, et ni Chateaubriand, ni Danton, ni Madame Roland, la Terreur. Le monde ne change pas. C'est bien cela, le problème.

10:56 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : générations, consommation, culture, renouvellement, le monde change |

mercredi, 18 février 2009

L'Article 139

La peine de mort. Ni plus ni moins. Ainsi que la confiscation de tous leurs biens. Tels étaient les risques encourus, selon l'article 139 du code pénal de 1810, par tous ceux qui avaient contrefait le sceau de L'Etat ou fait usage du sceau contrefait. Tombaient donc sous le coup de cet article tous « ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor Public avec son timbre, soit des billets de banques autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français.» Contrefaire, falsifier, introduire sur le territoire... L'Empire ne plaisante pas avec les faussaires... Cette peine serait rapidement commuée en travaux forcé à perpétuité dès 1832. L'éloquence souveraine de la Banque de France, qui durant presque 150 ans rappellera et résumera l'article sur pratiquement tous ses billets, ne vaudra-t-elle pas celle de tous les Tragiques ? Voici ce texte qui fut sans doute le plus imprimé, le plus véhiculé et le moins lu de la france entière pendant plusieurs générations d'hommes et de femmes :

L'article 139 du code pénal punit des travaux forcés à perpétuité ceux qui auront contrefait ou falsifié les billets de banque autorisés par la loi, ainsi que ceux qui auront fait usage de es billets contrefaits ou falsifiés. Ceux qui les auront introduits en France seront punis de la même peine.

La mention des travaux forcés est restée imprimée en toutes lettes sur chaque billet de banque jusqu'à la première série des NF des années soixante. Signe de la clémence des temps modernes, elle s'est ensuite métamorphosée en «réclusion à perpétuité» sur la deuxième série des nouveaux francs (Voltaire, Racine, Corneille, Pascal). Les bagnards devenaient ainsi de banals détenus. Depuis 1992, nouvelle modification et tolérance plus accrue encore, dans les encarts rectangulaires des dernières séries : «La contrefaçon ou la falsification des billets de banque et la mise en circulation des billets contrefaits ou falsifiés sont punies par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal de peines pouvant aller jusqu'à trente ans de réclusion criminelle et trois millions de francs d'amende.»

Entre 1810 et 1992, la peine a donc perdu beaucoup de son romanesque initial en gagnant de la clémence : il est donc bien mort, le temps de Jean Valjean. Si Contrefaire et falsifier sont toujours des crimes dans ces nouveaux articles 442-1 et 442-2, introduire dans le pays, signe des temps n'en est plus un. De la relativité des lois et des châtiments...

00:34 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : article 139, billets français, travaux forcés, banque de france, culture |

lundi, 16 février 2009

Brouillards de Lyon

« Dans le tramway ferraillant de jadis, lorsque nous allions à l'école, les matins d'hiver et d'automne, un monde confus, peuplé de spectres familiers, défilait derrière les vitres embuées. C'était le temps du brouillard : dès octobre, il s'établissait sur la ville, comblant le vide des rues et des places, voilant les collines, amortissant les bruits, emprisonnant les êtres : il avait son odeur et sa saveur. Grâce à lui la nuit se prolongeait jusqu'au milieu du matin; au début de l'après-midi seulement l'univers vaporeux, pour une heure, s'éclairait : un rayon fugitif tombait sur les squares, où le bronze des statues luisait de sueur froide, et sur les fleuves coulant vers d'invisibles horizons de lumière. Puis l'obscurité revenait : chacune de ces journées ressemblait à celle qui l'avait précédée. Monotonie noire ou claire-obscure que troublait parfois une éclaircie. Et chaque fois, sous la neige, la pluie, ou à la lumière insolite d'un matin limpide, nous croyions, en nous réveillant, découvrir sous nos fenêtres une ville nouvelle. L'avons-nous assez aimé, ce brouillard dont nous nous sentions captifs et qui nous mettait face à face avec nous-mêmes ! Dans les rues, à la tombée de la nuit, nous cherchions à tâtons notre chemin, frôlés par des ombres que reflétaient des vitres ternies. Les vapeurs voilaient mais ne déformaient pas la réalité : comme dans la caverne originale, nous regardions des êtres s'approcher, grandir, s'éloigner et se fondre dans le néant et le silence. S'il nous arriva parfois de nous révolter contre ce monde étrange, le brouillard oppressant, à l'instant même, étouffa notre blasphème. Il serrait notre poitrine, notre cœur et notre pensée : pour avoir si longtemps éprouvé son étreinte, nous nous sentirons toujours mal à l'aise dans l'univers large et clair que nous avons maintenant découvert »

Jean Reverzy, A la recherche d'un miroir, Julliard (1961 - posthume)

« Le gris est une couleur avouable. La lumière se manifeste dans le gris autant et plus tendrement que dans les tons tapageurs. Les objets qui se meuvent au-dessus d'un horizon gris ont leur harmonie aussi bien que ceux que dessine crûment la lumière d'été. Allons-nous renier nos beaux soirs de grisaille, où nos collines, nos ponts, nos quais, nos maisons, sont baignés dans une buée d'ardoise claire et comme poudrée ? Ce soir, que nous avons vu embrasé en d'autres saisons, est gris, gris, gris, d'un gris qui semble porter les nuages noirs au panache blanc, l'horizon lui-même et les fumées de la ville. Des cheminées d'usine sortent avec lenteur des panaches sombres qui tracent des horizontales majestueuses dans l'ouate. »

Pétrus Sambardier, Le Salut Public, 10 janvier 1928

01:21 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, brouillard, reverzy, pétrus sambardier, lyon, fonville, culture |

vendredi, 13 février 2009

L'ancien pont Morand

La planète entière a récemment été le témoin d'une résurgence d'intérêt imprévue pour un illustre bâtiment qu'on croyait à tort oublié, le pont Morand à Lyon. Ce regain est dû à la fouineuse Frasby, dont le malin appareil photo est allé à plusieurs reprises caresser les formes de la somptueuse dame de pierre qui orne la place Liautey dans le sixième arrondissement, flanquée de ses malins génies, pour réinventer la forêt Morand. Deux lyonnais dont l'avis fait autorité sont aussitôt intervenus pour rappeler à quel point l'ingénieur Morand avait marqué de sa griffe ce quartier, et que non seulement le pont, mais également la place (Liautey) et mêmement le cours (Vitton) portèrent jadis le nom de celui à qui la ville doit sa progression vers l'Est. Je cite Mère Grand qui évoqua avec charme les balconnets du vieux pont Morand construit en 1890 et détruit lors de la construction de la ligne A du métro, et Marcel Rivière qui retraça avec érudition l'histoire de la place et celle de la Grande Allée. Une sorte de hasard (mais le hasard fait bien les choses) fit que là-dessus votre serviteur épluchant pour d'autres raisons les collections du Progrès Illustré de la Bibliothèque de la Part-Dieu tomba nez à nez, dans le numéro 10 du dimanche 22 février 1891, avec un bref article où le dessinateur Giranne rendait hommage au premier pont Morand (1772-1890) celui que même Mère Grand n'a pas connu, qui était construit en bois, et que les Lyonnais du dix-neuvième siècle avaient nommé le pont rouge, parce que Morand avait obtenu des recteurs de l'Hôtel-Dieu sa gratuité pendant la Révolution. Voici donc le lien avec la page et les illustrations de Giranne, une gravure du tout premier pont en bois, et le commentaire de Giranne reproduit en dessous :

L'ancien pont Morand. - L'inauguration du nouveau pont Morand est si récente (14 juillet 1890) qu'il est encore d'actualité de parler de la vieille et pittoresque passerelle qui l'a précédé en lui laissant son nom. Elle fut construite par l'ingénieur Morand, en 1774, pour relier le quartier des affaires (les Terreaux) au quartier des plaisirs (les Brotteaux), vastes plaines verdoyantes où les Lyonnais allaient se réjouir le dimanche. Les salles de danse, les cafés-concerts, les théâtres guignol, rien n'y manquait. On se rendait au Pavillon chinois, aux Bosquets de Paphos, aux Jardins d'Italie, à l'Elysée lyonnais. Le pont Morand, tel que nous le représentons, a été dessiné sur nature, en 1887, alors qu'en aval on pouvait voir encore le long bateau des Bêches, qui fut entraîné par le courant au moment de l'avant-dernière crue du Rhône. Plus près du pont du Collège, il y avait aussi un autre bateau curieux, soit par ses dimensions, soit par son architecture. Il fut détruit par un incendie en 1887. En aval du pont Morand se trouvaient d'autres bateaux, dont il reste encore quelques spécimens vermoulus et tremblants, les Moulins de Saint-Clair. Nous en avons précédemment parlé. Ils forment avec les plattes, les bachuts des marchands de poissons, les sapines et les radeaux, toute la flotille du fleuve. Llentrée du pont Morand, flanquée de ses deux pavillons, d'abord construits pour le péage et qui servirent plus tard de poste de police : C'est de là que, pendant l'Exposition de 1872, partait ce curieux chemin de fer, suspendu sur un seul rail, qui transportait les visiteurs à l'entrée du Parc de la Tête-d'Or. Le pont Morand, quoique construit en bois (16 travées), avait résisté à la fameuse débâcle des glaces de 1789 et aux inondations de 1840. Il subit le siège de Lyon et si l'on s'en rapporte aux gravures du temps, la canonnade aurait dû singulièrement l'endommager. Il portait donc vaillamment encore ses 115 ans quand il fut remplacé, l'année dernière, par le pont monumental qui existe actuellement.

11:08 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lyon, pont morand, histoire, culture, littérature |

jeudi, 12 février 2009

Vers 1638

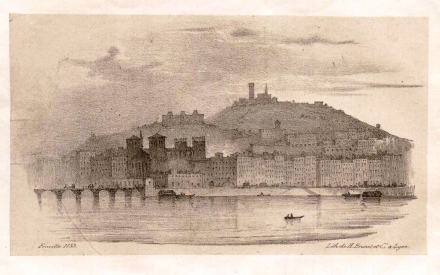

La plus ancienne vue connue de la ville de Lyon se trouve insérée dans le Chronicarum Liber, plus connu sous le nom de Chronique de Nuremberg (1493). A partir du seizième siècle, les vues de la ville se sont multipliées, grâce aux talents de plusieurs dessinateurs et graveurs et en raison du développement important de la ville à cette époque. Très vite, un panorama s'impose. L'estampe de Jacques Androuet dit du Cerceau (vers 1510 - 1584), architecte du roi et graveur en taille douce, conservée à la Bibliothèque Nationale et titrée La Cité de Lyon, passe pour le prototype de toutes les représentations au naturel publiées durant les cent années suivantes. En 1550 Jerome Cock, peintre, graveur et marchand d'estampes à Anvers (1510-1570) et Balthazar Bos publient une vue générale de la ville qui s'inspire du même point de vue et fit aussi autorité, malgré des imperfections dans la reproduction au burin de certains monuments. Le Grand Plan Scénographique réalisé de 1545 à 1553 en 25 feuillets et conservé aux Archives municipales représente la ville saisie à vol d'oiseau, traçant dans le détail la perspective des bâtiments publics d'alors, les costumes des habitants, la spécificité des fêtes et des coutumes. La vue de Sébastien Munster (1544-1628), illustrant sa Cosmographie et celle de Mathieu Mérian (1593-1650) - voir ci-dessous- se ressemblent beaucoup.

Sur cette dernière, dessinée vers 1638 par de Boissieu dans le goût de celles du XVIème, puis gravée par Mathieu Mérian (1593-1650), on voit clairement au second plan (rive droite de la Saône) le mont Fourvière, l'église Saint-Paul, le château Pierre Scize (qui sera démolli après la Révolution). Le pont de pierre (unique pont de Saône à cette époque) est également fort bien profilé, avec en son centre la chapelle de la Vierge. Sur la rive gauche, on entrevoit au loin le confluent, l'église d'Ainay, celle des Jacobins, puis au premier plan Saint Nizier, la côte Saint-Sébastien et les remparts qui la séparent de la campagne, d'où le dessin est fait.

En complément au commentaire de S. Jobert, un gravure de milieu du dix-neuvième siècle, prise à partir du même panorama croix-roussien. On remarque que la basilique n''est pas encore construite sur la colline de Fourvière. Mais il y a, comme au dix-septième siècle, des petits personnages à l'allure champêtre placés aux premier plan.

21:06 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : simon maupin, mathieu mérian, de boissieu, culture |

lundi, 09 février 2009

Lieux communs sur le Lyonnais

Des rues noires, étroites, ou plutôt des ruelles se frayant un chemin sinueux au travers des maisons colossales, enduites d’une couche uniformément sombre par la vétusté jointe aux fumées de la houille ; un pavé boueux en toutes saisons ; de bâtardes allées vomissant dans la rue des ruisseaux d’une onde suspecte ; des boutiques obscures et de mince étalage ; de grandes portes cintrées, munies de barreaux de fer, éclairant, pour toute ouverture, les ténèbres à peine visibles de magasins que le soleil n’a jamais éclairés de ses reflets dorés et où la lampe mélancolique s’allume quelquefois dès le milieu du jour ; une population soucieuse, affairée, peu curieuse de la forme, et pour tout luxe d’équipage, dans ces rues dignes du XIIIème siècle, de lourds véhicules supportant des monts énormes de ballots de soie. Le Lyonnais est une sorte de Hollandais auquel le ciel a refusé les grâces frivoles de l’affabilité, de la légèreté, de la sociabilité, cette fine fleur de l’intelligence qu’on nomme esprit ou, pour mieux dire et être plus juste, cet agréable badinage dont le plus pur béotien de Paris sait si bien masquer sa radicale nullité, en même temps que ce vernis d’urbanité et d’élégance qui fait illusion aux étrangers et cache la vulgarité foncière ou l’égoïsme renforcé.

Le Lyonnais rit quand il a le temps. Son commerce, son industrie, ses chiffres l’absorbent tout entier. De là sa physionomie grave, morne. Il est austère sans effort. Il dîne à deux heures, soupe à neuf et se couche vertueusement ensuite, comme un marchand du Moyen Age. Ses jours, qui ne diffèrent pas sensiblement de ses nuits, il les passe, la plume à l’oreille, dans une façon de cave ou de rez-de-chaussée ténébreux qu’il affectionne ; car à la garde de ce lieu peu avenant sont confiés ses marchandises, son grand livre, le répertoire et le siège de ses affaires, le grand intérêt de sa vie.

Le Lyonnais qu’enrichissent, à moins d’un grand désastre, trente ans d’une telle existence n’a pas un seul instant l’idée de se servir de sa fortune au profit de son bien-être. Il n’en jouit ordinairement qu’à la troisième génération. Non seulement il blâme le luxe chez autrui, mais il ne l’aime point pour lui. Il connaît ses concitoyens et juge de leur naturel ombrageux par le sien propre. Les dépenses et l’étalage qui ailleurs soutiennent le crédit, le compromettraient à Lyon ; la seule joie que se permette le négociant enrichi, la seule que ne lui défendent pas les usages de la cité consiste à acheter une maison de campagne dans les environs de la ville pour y aller passer patriarcalement le jour du Seigneur en famille. L’aristocratie lyonnaise, qui est toute composée de commerçants passés par l’échevinage, est indifférente à tous les efforts que l’esprit humain peut tenter dans un autre but que la perfection du tissage ou la broderie des étoffes.

L’étranger se sent envahi promptement par les méphitiques vapeurs de la tristesse et de l’ennui, ne sait où se pendre pour combattre cette malaria endémique et contagieuse qui l’oppresse. Les cafés, ce palliatif et grand narcotique de la vie de province, ne lui offrent pas un topique. Mornes et enfumés, ils ont plus de rapport avec les tavernes anglaises qu’avec ces élégants palais tout de glaces, d’or et de moulures érigés à la demi-tasse parisienne par des limonadiers artistes. Les plus célèbres restaurants sont des bouges que dédaigneraient nos cuisines à vingt-cinq sous.

Le spectacle finit de bonne heure à Lyon. La population, sage, rangée, matinale, ne fait pas du jour la nuit. Si bien que deux librairies suffiraient à approvisionner la deuxième ville de France, et qu’un seul grand théâtre est plus que suffisant à satisfaire sa curiosité. A dix heures, les rues sont désertes, les phares des cafés et des boutiques s’éteignent, et l’étranger regagne une hôtellerie maussade où, dans une chambre confortable comme une posada espagnole, il écrit de rage à ses amis, à l’univers, que la seconde ville de France est la plus laide, la plus triste, la plus ennuyeuse, la plus etc, etc …

Article de l’ Illustration (journal parisien), daté de 1848.

18:07 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : lyon, l'illustration, littérature, culture, presse |

vendredi, 06 février 2009

L'argent du divertissement

Je suis toujours très étonné de la façon dont comiques, sportifs et chanteurs de variétés jouissent auprès du grand public d'une sorte de blanc-seing économique. Les mêmes qui s'insurgent devant les fortunes impunément accumulées par des patrons industriels ou des financiers véreux vont trouver normal qu'une Céline Dion, un Jean-Marie Bigard ou un Thierry Henry fassent en peu de temps des fortunes considérables, créent de véritables dynasties (Dutronc 1, Dutronc 2 - Noah 1 Noah 2 ...), et deviennent les gurus d'une société de plus en plus décervelée, prête à s'extasier devant n'importe quelle nouveauté technologique. Et pour reprendre une remarque évoquée dans le commentaire d'une autre note : « Les mémés à petites retraites qui dansent sur Capri c'est fini se souviennent-elles qu'au pire moment de ce qu'il appelle sa traversée du désert, un type comme Hervé Vilard gagnait 30 000 francs par mois en n'en tirant pas une rame de la journée, grâce à l'industrie délétère du disque ? »

Les arguments qu'on oppose à toute critique de l'argent du divertissement sont toujours les mêmes : d'abord, on élude la question de l'argent du divertissement pour ne retenir que celle du divertissement lui-même : et si vous critiquez le divertissement, vous êtes forcément un peine-à jouir ou un dépressif. Ah bon ? Pourtant le propre du rire, n'est-il pas d'être gratuit ? Ne pouvons-nous plus rire de nous mêmes par nous-mêmes ? et en quoi avons-nous besoin de la bande à Djammel ou de la bande à Ruquier ? Je préfère rigoler à la terrasse d'un café avec des amis en buvant une tournée que d'aller voir des spécialistes du rire, gens cyniques et malsains comme ces capitaines d'industries dont les salaires et les primes défraient régulièrement la chronique. Pas touche, dit Florent Pagny, à ma liberté de penser. Mais quelle différence entre la liberté de penser de Florent Pagny, celle de Zinedine Zidane, et celle des patrons des banques et des groupes industriels ?

L'autre argument est de faire de ces gens, footballeurs, histrions, et autres suceurs de micros des artistes à part entière ou des acteurs de la vie culturelle. Le monde consacrait hier une page entière à un rugbyman, Thierry Dusautoir, sous un titre à la Libé, Serial Plaqueur. C'est vrai : que serait la France sans Thierry Dusautoir, n'est-ce pas ? Et le monde, sans le bon Yannick Noah ? Non seulement tout ce ramassis d'opportunistes incarne donc la vie culturelle mais de surcroit, « la vie culturelle populaire ». Et donc si vous critiquez cet argent qu'ils accumulent sur finalement ni plus ni moins la connerie du plus grand nombre, vous êtes non seulement un peine à jouir et un dépressif, mais de surcroit un élitiste (avec toutes les connotations négatives que ce beau mot trimballe avec lui désormais) et sans doute un jaloux...

J'en conclus que l'argent du divertissement, comme jadis celui de l'Eglise, est devenu un tabou. En dénoncer le trafic scandaleux relève du sacrilège, dans cette société du spectacle où la duplicité est parvenue à s'ériger en morale absolue et en syntaxe universelle. Continuons donc à dénoncer les salaires de Sarkozy et ceux des grands patrons de la société du spectacle en nous régalant des exploits des sportifs et des histrions médiatisés par ses soins. Qui a dit (et redit) qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misères ?

21:07 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : culture, littérature, variété, divertissement, actualité, société |