mercredi, 10 décembre 2008

Le dernier billet de cinq francs

Le premier billet de cinq francs fut imprimé par la Banque de France à partir du 1er décembre 1871; et mis en circulation l'année suivante, afin de satisfaire les besoins du public. La vignette était bleue, les textes noirs, c'est pourquoi les collectionneurs l'appellent aujourd'hui le "cinq francs noir".

Quelque évolution qu'ait connu le cours du franc à travers les aléas tourmentés du pays durant le vingtième siècle, cette valeur faciale a traversé les deux guerres et les Trente Glorieuses : 5 francs, c'était le billet du pauvre, certes ; cela signifiait que le pauvre, aussi, avait son billet.

En nouveau franc, il existait encore, même s'il ne valait déjà plus grand chose.

Le 5 mai 1966, pour remplacer l'effigie d'Hugo, devenu quelque peu misérable devant son Panthéon écorné par plusieurs années de circulation dans la poche des Français, la Banque de France fit le choix judicieux d’un savant à la probité égale à celle de Toto : Le bon Pasteur ; d'une barbe, l'autre ; la transition s'opéra en douceur, tant en république, le poil de barbe était devenu depuis Jules Ferry, surtout blanchi, un principe académique irréfutable...

Sur une face du billet, le fameux berger Jupille, deuxième enfant sauvé de la rage, figure aux prises avec un chien aux côtés du savant, devant un paysage de fioles et d'éprouvettes à faire pâlir d'admiration un fécondé in-vitro.

Le savant a le regard de Zorro, rien de moins.

Déterminé, inflexible, bref, barbu. Le savant, surtout, a le front (siège de l’esprit) large et haut. Car le savant demeure, auprès du faucheur (paysan) et du forgeron (artisan), l'une des figures allégoriques préférées de la sérénissime Banque de France. Car à la République, il faut une tête et des bras, et au peuple des modèles à suivre.

Pasteur (27 décembre 1822 - 28 septembre 1895) n'était-il pas le totem idéal, pour symboliser la matière grise et le cœur industrieux de l'homme de la Cinquième République ? Pasteur donc, avant le couple des Curie, mais sur une coupure moindre que la leur, prit la pose.

Composée par une certaine mademoiselle Lambert, d'après un tableau d'un certain Renaud Champollion, la vignette connut ses premiers alphabets le 5 mai 1966. Tout juste un siècle après la publication des "Études sur les vins". S'agissait-il de fêter le centenaire de l'édition de l'illustre ouvrage ? On ne sait.

Mis en circulation le 3 janvier 1967, le Pasteur à cinq balles devint bien vite le billet-type des enragés de 68, celui avec lequel on se payait une séance au Quartier Latin, par exemple, avec un petit noir à la sortie. Deux paquets de goldos, pour tenir la nuit, dans la Sorbonne occupée. Pas sûr que ce fût le but recherché…

Sur l'autre versant du billet, se dévoile le parc hivernal de l'Institut-éponyme, à Paris. C'est l'hiver, déjà. L'hiver du franc, mais personne, hormis quelques banquiers et politiciens internationaux ,ne s'en doute encore. Le 5 francs si familier aux Français depuis tout juste un siècle de République, va vivre, sous les auspices de l’illustre vaccinateur des familles, ses dernières années : J’aime tout particulièrement le charme bourgeois de cette demeure aux volets fermés, ainsi que le soleil blanc de ce filigrane. J’aurais pu rêver dans ce beau parc de novembre, dans lequel j'imagine quelque étudiant solitaire, la vie de Rancé en main, errer en regrettant d'être né trop tard pour rencontrer le Tasse. Crépusculaire à souhait, ce parc, cette demeure, ce billet...

Un jour de Toussaint, le 1er novembre 1972, le Pasteur fut retiré de la circulation, ce qui lui évita de connaître le choc pétrolier et le trop dynamique Valéry à l'Elysée.

Il rejoignit Victor Hugo au musée Grévin des billets démonétisés de la Banque de France et coule une retraite paisible au paradis des collectionneurs.

La somme était si ridicule qu'on ne jugeait plus nécessaire d'imprimer, pour elle, un billet. Une pièce suffisait. J'entends dire à présent que circulent des pièces de 5 euros. Je laisse chacun songer à ce que tout cela signifie...

06:24 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : pasteur, billets français, le berger jupille, le dernier billet de cinq francs, culture, histoire |

dimanche, 26 octobre 2008

Le mot d'Hannah

"La culture de masse apparait quand la société de masse se saisit des objets culturels et son danger est que le processus vital de la société comsommera littéralement les objets culturels, les engloutira et les détruira."

Hannah Arendt, (La Crise de la Culture - 1959)

P.S. : J'aime beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, la photo du milieu.

13:59 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : littérature, crise, hannah arendt, philosophie, culture |

vendredi, 24 octobre 2008

Béraud, toujours en enfer ?

Connaissez-vous le Photon ?

Ce blog, régulièrement, célèbre les dates anniversaires d'événements historiques, de naissances ou de décès d'hommes célèbres. Je m'y promène régulièrement avec plaisir. Or voici qu'hier soir, j'y découvre un billet consacré à la mort d'Henri Béraud, il y a tout juste cinquante ans. Mort qu'au passage, la ville de Lyon (dont Béraud est le natif et sans doute le plus grand écrivain qu'elle ait "produit") la ville de Lyon, donc, s'est bien gardée, une fois de plus, de célébrer. Henri Béraud, pour tous ceux qui ont lu La Gerbe d'Or, Qu'as-tu fais de ta jeunesse, Les derniers Beaux Jours (œuvre autobiographique), Le bois du templier pendu, Les lurons de Sabolas, Ciel de Suie (Œuvres romanesques), Le Flaneur salarié, Rendez-vous européens ( œuvre journalistique), L'école lyonnaise de peinture, Jacques Martin, François Vernay ( œuvre de critique d'art) Béraud, disais-je, est un auteur de la dimension de Giono, de celle de Guilloux. Ceux qui souhaitent le découvrir davantage trouveront juste à gauche, dans la rubrique "La bibliothèque est en feu" de quoi satisfaire leur première curiosité. Bien après la mort de Béraud, un journaliste a demandé à De Gaulle pourquoi il lui avait accordé sa grâce. Le Général laissa tomber ces mots, en pleine conférence de presse : « Béraud, ce n'était pas rien. Mais il était contre moi ».

Victime de ce que Jean Paulhan nomma un jour La Terreur dans les Lettres dans son fameux essai les Fleurs de Tarbes, l'œuvre de Béraud n'est jamais sortie de l'enfer dans laquelle de bons confrères l'a poussée. C'est à présent un auteur pour happy few. Je laisse ici quelques lignes de lui, in memoriam. Il s'agit d'un extrait de la préface de son autobiographie, Qu'as tu fait de ta jeunesse :

« Fallait-il écrire ces choses en ce moment ? Eût-il fallu les écrire demain ? Laissant courir ma plume, je me demande si ce livre paraîtra jamais. Est-il sage, est-il bon de chercher dans hier un peu d'espoir pour demain ? Beaucoup, parmi ceux de mon temps n'osent pas le croire. Ce n'est pas pour eux que j'écris.

Vais-je prétendre, après tant d'autres, que je m'adresse à nos fils ? Qu'aurais-je à leur dire ? Rien. Ceux de mon âge n'ont rien à dire à la jeunesse, et la jeunesse n'a rien à leur dire. On ne peut qu'échanger des conseils contre des confidences. Indigne, horrible marché, tout à l'avantage des vieux qui, recevant l'or de la vie, ne vendent que les devises crasseuses et démonétisées de leur expérience. Les dieux me préservent de finir ainsi. Ma vie, heureusement, ne me permet pas de me citer en exemple, et mon ignorance aurait plutôt besoin de leçons. Tout ce que je puis, c'est imiter nos anciens qui chauffant leurs vieilles jambes sur le seuil de leur chaumière, essayaient de se survivre en disant à voix cassée ce qu'ils croyaient avoir vécu. Comment userions-nous les jours de notre déclin, sinon en offrant à ceux qui viendront le simple récit de ce que nous vécûmes, une image fanée de ce qu'a détruit la folie du monde, un pâle film animant sur l'écran les dernières lueurs d'une époque oubliée ?

Ceux-là ne se tromperont point qui trouveront dans ces pages l'écho d'un chant de regret. Un chant mêlé de rires et de larmes. Ainsi va la vie. Ainsi parlent aux hommes les vrais livres, pétris de faiblesse humaine et d'espoir perdus.

J'écris pour ceux qui ne verront pas ce que j'ai vu. Si plus tard, quelque adolescent au cœur simple ouvre mon livre, il saura que je l'ai fait pour lui. C'est à lui que je penserai durant ces nuits où je vais chercher à tâtons mes fantômes. Et quand à mon tour je ne serai qu'une ombre au pays des ombres, il me connaîtra mieux que mes compagnons de route, bien mieux que ces vivants aux trois quarts ensevelis qui sont mes contemporains.

08:20 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, lyon, béraud, culture, politique |

mercredi, 22 octobre 2008

Le monde sans Cézanne

Aujourd'hui, Pau l Cézanne est mort depuis 102 ans (22 octobre 1906).

l Cézanne est mort depuis 102 ans (22 octobre 1906).

En l'an 1996, le remplacement in extremis du billet de deux cent francs prévu à l'effigie des frères Lumière par celui à l'effigie de Gustave Eiffel a libéré soudainement la valeur faciale de cent francs, la plus populaire, qui est échu du coup à Paul Cézanne par décision de la Banque de France. Le dernier bifton de cent balles, ce fut donc lui. Cézanne, l'aixois. Le Claude Lantier de L'Oeuvre de Zola. Ci contre, un essai pour le billet que nous aurions dû avoir lors de la dernière série de francs. Un regard brun, ferme, un regard du sud. La barbe noire et drue, une calvitie naissante. Dans le filigrane, le peintre, plus replet, plus âge, plus rond. Les joueurs de cartes sous un platane, étrangement bleuacés, au centre du dessin. On remarque, parmi les gadgets de sécurité, une palette rouge en haut en gauche.

Autre version des mêmes épreuves, avec un arbre dont les branches ne suivent plus les mêmes arabesques, le regard du peintre peut-être plus centré sur le hors-champ, de face. La palette rouge a disparu. Le filigrane est plus pâle. Les joueurs de cartes sont sensiblement différents, leurs tenues plus claires.

"Je vais étonner les Parisiens avec une pomme" avait déclaré le reclus la colline de Laugres : Le billet final à l'effigie de Paul Cézanne, qui sortit finalement en 1997, fut donc le dernier billet de cent francs de toute l'histoire du franc; sur une face entière, en effet, s'étalaient les fameuses pommes... Il y aurait, rien que sur cette valeur faciale, une histoire à faire, tant cette valeur fut évidemment la plus familière, pour les ados (argent de poche), les retraités (pensions) comme pour chacun d'entre nous. Le vrai billet du quotidien. Je me souviens que, lors de la disparition du franc, j'avais écrit ceci, de triste, de rageur et d'impuissant, que je livre tel quel :

Ce soir, dans mon blême isoloir, moi qui n’ai presque rien conservé de tout ce qui s’écoule et de tout ce qu’on détruit, je contemple le front large de Cézanne que j’ai mis de côté sur ma table (1839-1906). C’était cent balles, quand même !  Cent balles ! Nez à nez. Impressionnant, ce front qu’on tâtera plus jamais du bout du doigt, ni dans sa poche ni dans son porte feuille. Ce front : Quel front ! Quel regard ! Sauvage, tout comme ses toiles. Venu du Sud et du dix-neuvième siècle, ce regard tout en fièvre contenue. Comment peut-on être aussi perçant ? Aussi franc ? Les deux petits joueurs de cartes tout verts, qu’on dirait des anesthésistes dans une clinique chirurgicale. Et les pommes ! Je les compte une à une, les pommes. Dix oranges et quatre jaunes. Rondes comme des boules. La sentimentalité excessive nuit à l’évolution harmonieuse des sociétés, dirait je sais pas qui, en me voyant comme ça, ému sottement devant des bouts de papier; Ce soir, je me sens comme Cézanne. Il a ce strap en pointillé devant le nez, un vrai mât de cocagne électronique, et le vise du regard comme pour le dégommer de sa seule suggestion mentale. Pauvre Cézanne, enrubanné ! Pauvre humanité qui disparaît. Pauvres gens du Sud, du Nord, de l'est, de l'Ouest, pauvres, les pauvres, et tous les peuples qui, toujours, se feront avoir... Je me sens coincé, pire encore que Cézanne, moi, dans son rectangle aux abois. Pire ! Je me sens moi aussi scotché, strapé, parvenu à un degré d'anesthésie tel que nul ne sait plus où j'ai fourré la justesse de mon sentiment.

Cent balles ! Nez à nez. Impressionnant, ce front qu’on tâtera plus jamais du bout du doigt, ni dans sa poche ni dans son porte feuille. Ce front : Quel front ! Quel regard ! Sauvage, tout comme ses toiles. Venu du Sud et du dix-neuvième siècle, ce regard tout en fièvre contenue. Comment peut-on être aussi perçant ? Aussi franc ? Les deux petits joueurs de cartes tout verts, qu’on dirait des anesthésistes dans une clinique chirurgicale. Et les pommes ! Je les compte une à une, les pommes. Dix oranges et quatre jaunes. Rondes comme des boules. La sentimentalité excessive nuit à l’évolution harmonieuse des sociétés, dirait je sais pas qui, en me voyant comme ça, ému sottement devant des bouts de papier; Ce soir, je me sens comme Cézanne. Il a ce strap en pointillé devant le nez, un vrai mât de cocagne électronique, et le vise du regard comme pour le dégommer de sa seule suggestion mentale. Pauvre Cézanne, enrubanné ! Pauvre humanité qui disparaît. Pauvres gens du Sud, du Nord, de l'est, de l'Ouest, pauvres, les pauvres, et tous les peuples qui, toujours, se feront avoir... Je me sens coincé, pire encore que Cézanne, moi, dans son rectangle aux abois. Pire ! Je me sens moi aussi scotché, strapé, parvenu à un degré d'anesthésie tel que nul ne sait plus où j'ai fourré la justesse de mon sentiment.

La seconde mort de Cézanne, loin de la Sainte-Victoire, c'est là, sur ma table comme sur une table d'autopsie, autour de laquelle on ne joue pas, ce soir, aux cartes. Un truc, voilà, qu’on avait en poches et en commun, toutes et tous, depuis un sacré bail, nous autres. Et pas rien que nous autres : Tous les Francs, aussi, les Anciens, les Morts, à présent logés au crématoire ou au tombeau, les anciens qui en avaient drôlement trimballé, pendant leurs existences entières de Francs, des francs, sonnants et trébuchants. Démonétisés du même coup, tous les Anciens ! Tous ces trimbalements, toutes ces négociations, tous ces calculs de francs en francs, au fil des siècles et des générations, ça en avait pondu, du verbe et du boucan, de la rente et de la chanson ! Sacrée littérature, hein : Et quel boucan ! De la langue, quoi, elle aussi sonnante et trébuchante, durant des siècles ! A présent trébuchée : Oui, et bien comme il faut ! Ces mots-là, cette parole-là, qu’en fera-t-on, au fond des bouches, des gosiers, des gorges ? En faire des collections, comme avec les billets ? En faire du patrimoine classé, du qu’on montrerait aux petits enfants, les petits enfants des écoles ? La dictionnariser ? Que faire à présent des patates et des galettes, de l’oseille et du pognon, de la flèche et de la thune, comment, surtout, convertirait-on les cent balles de Cézanne au nouvel ordre hyper-monétarisé ? Trop neuf, trop sage, trop lisse, l’euro, qui rime trop avec égaux, avec trop d’égos, qui rime avec troupeaux, tous pareillement bien grillés au franc soleil du billet mondialisé. Trop commun, cet euro, pour enfanter d’un bel argot. Faites gaffe, je dis moi, aux légions de convertis que je croise : après la monnaie viendra la langue. C’est la langue qui y passera à son tour. Evidemment.

Quelle langue parlera-t-on, dans un monde sans Cézanne ?

06:16 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cézanne, peinture, francs, anciens francs, société, culture, numismatique |

mercredi, 15 octobre 2008

Louis Guilloux : La Confrontation

La parution de La Confrontation, en 1968, ne précède que de quatre mois les événements de mai. Un des personnages, le maçon Philippe, ne les annonce-t-il d’ailleurs pas lorsqu’il s’écrie : «Après six mois de grève générale, il faudra bien réviser le problème une fois pour toutes. » Mais les événements ne dureront qu’un mois, et c’est dans un silence consterné que Louis Guilloux voit, à la télévision, son vieil ami Malraux descendre les Champs Elysée à la tête du cortège des « réactionnaires », la main dans celle de Michel Debré. Il garde alors le silence, comme, au retour du voyage de 36 en URSS, et au contraire d’un autre ami, André Gide, il s’était tu. Il sait depuis longtemps qu’il n’est ni un homme du spectacle, ni un homme de l’instantané : « J’ai laissé le journal », se contente de déclarer le narrateur de La Confrontation devant les événements contemporains : guerre du Vietnam, incidents raciaux aux Etats-Unis, dictature militaire en Grèce. « Quel beau siècle que le nôtre ! », se contente-t-il de remarquer. Ce récit bref sonne-t-il, dans l’œuvre ardemment militante, l’heure du retrait ? « Si un homme de vingt-cinq ans a quelque chose à dire aux autres, ce n’est probablement pas ce qu’il dira à trente-cinq et, à plus forte raison, ce que dira un homme de quarante ou cinquante ans » (1) , note-t-il dans les brouillons de L’herbe d’oubli. Or il a alors soixante neuf ans.

Depuis 1962, il a en tête l’idée de raconter l’histoire d’un « détective recherchant quelqu’un qui est l’homme même qui s’est adressé à lui ». Ainsi écrit-il alors, « celui-ci connaîtra indirectement son passé et ce qu’il a été dit de lui ». La confrontation initiale est donc, dans l’esprit de l’auteur, celle d’un homme avec son image publique. L’intrigue du roman met en effet en scène un ancien journaliste, sollicité par un certain Germain Forestier à enquêter sur un certain Gérard Ollivier. Le premier ayant perdu le second de vue, il désire, avant de lui léguer une somme importante, savoir s’il en est digne. Le récit se présente comme le rapport oral que le journaliste narrateur chargé de l’enquête (je) livre à son terme à son commanditaire, durant une nuit entière, dans la petite chambre de bonne qu’il habite en plein quartier latin, et qui du coup s’adresse directement au lecteur (vous). Ce dernier s’aperçoit très rapidement que cette voix narrative n’est qu’un habile truchement qui ne masque qu’à peine la personne de l’auteur lui-même ; toujours dans L’herbe d’oubli, ce dernier note :

« La distance entre le personnage et la personne paraît énorme. Mais ne peut-on tout bonnement décider que cette distance-là peut aisément se réduire jusqu’à disparaître dans une fusion complète, que bon nombre de romans ne sont guère autre chose que des Mémoires déguisés, que nombre de « mémoires » constituent une matière romanesque à l’état but, enfin que si l’on n’éprouve pas l’envie de se mettre un masque, on peut tout aussi bien, en s’épargnant le mal d’inventer, raconter ce qu’on a vu et su (…), à condition qu’on ait le courage de dire partout la vérité, même et surtout quand l’amour propre voudrait qu’on l’habille ? Il faut que les choses vous soient devenues comme indifférentes dans la distance qui vous en sépare, qu’elles cous apparaissent à vous-même comme étant arrivées à un autre, et que, en tout cas, il ne s’agisse jamais de se vanter. » (2)

« La distance entre le personnage et la personne paraît énorme. Mais ne peut-on tout bonnement décider que cette distance-là peut aisément se réduire jusqu’à disparaître dans une fusion complète, que bon nombre de romans ne sont guère autre chose que des Mémoires déguisés, que nombre de « mémoires » constituent une matière romanesque à l’état but, enfin que si l’on n’éprouve pas l’envie de se mettre un masque, on peut tout aussi bien, en s’épargnant le mal d’inventer, raconter ce qu’on a vu et su (…), à condition qu’on ait le courage de dire partout la vérité, même et surtout quand l’amour propre voudrait qu’on l’habille ? Il faut que les choses vous soient devenues comme indifférentes dans la distance qui vous en sépare, qu’elles cous apparaissent à vous-même comme étant arrivées à un autre, et que, en tout cas, il ne s’agisse jamais de se vanter. » (2)

Dans son roman, la question de la vérité n’est pas posé en terme de « Mémoires », mais en terme de « biographie » : Très vite, en effet, l’apparente intrigue policière tourne court pour se déliter dans le décor anodin d’une petite ville de province, Laval, et ses nombreux bars. Rien ne se passe et, « de la rue Sainte Catherine au boulevard Thiers », déclare le narrateur, « je tenais les deux bouts de la chaîne ». Comment le lecteur s’intéresserait-il plus longtemps à une enquête que dédaigne aussi ouvertement celui-là même qui la conduit ? Le banal, le fortuit, l’anecdotique occupent ironiquement le devant de la scène, réservé en principe dans ce genre de récit à l’action, au drame, au suspens : « plus aucune envie de me mettre à l’ouvrage, je vous assure ». La plaisanterie du voisin écossais du narrateur à propos du biographe enterré à côté de l’auteur éclaire la démarche poétique que prend le récit lorsque l’imagination « qui s’est mise en branle » le transforme en hasardeuse introspection intérieure : pour le journaliste enquêteur, il ne s’agit pas, en effet « de reconstituer un fait, les circonstances d’un délit, voire d’un crime (…) mais de reconstruire… une âme, en somme d’établir… une biographie ». Le narrateur, biographe d’un personnage imaginaire, rencontre alors un ami de celui sur lequel il enquête, « petit pédant » qui lui a dédié une pièce, « Le Monument ». Le héros fantomatique, véritable Arlésienne de ce roman, en est-il digne ? Telle est la confrontante question qui se pose bel et bien à Guilloux lui-même depuis que, l’année précédente, il a reçu le prix national des Arts et des lettres pour l’ensemble de son œuvre, telle est la question centrale de l’enquête menée entre fiction et réalité : peut-on, lorsqu’on est né pauvre, devenir riche et demeurer digne (revers de la question est-on digne de devenir riche ?) Faut-il accepter l’argent (Philippe, le maçon, affirme que non), la gloire, la consécration quand « le bordel est partout » ? « Il m’a semblé tout à coup que je devenais le jouet d’un immense canular » déclare J/L Boutier au fur et à mesure que se déroule son enquête désinvolte. Ou bien : « Vous n’allez pas me dire que je suis vieux jeu ». Ou encore « Quel abîme entre le Je et le Il. Peut-il être comblé ? » La question du personnage comme la figure même de l’auteur sont alors au cœur des préoccupations littéraires des jeunes romanciers, tous marqués par « l’ère du soupçon » ; et devant ces partisans de la modernité, le vieux rusé de Saint-Brieuc sait qu’il fait figure de vieux romancier, sympathique mais décalé. Un changement de ton ? Certes, la critique de l’époque a failli s’y tromper, tant la fusion progressive des trois personnages en un seul (celui de l’auteur) est un brouillage énonciatif propre à la littérature des années soixante. Mais la mise en abyme, la « confrontation » dans l’écriture même du roman entre deux procédés, celui de l’écrivain « du temps passé étudiant le milieu dans lequel il va camper son personnage » et celui qui consiste à tromper le lecteur par de nouvelles techniques narratives n’est-il pas plutôt, pour reprendre un mot du texte un « canular », un pastiche avant l’heure d’une « modernité » dont le pessimisme doux de l’auteur se raille : « Je me suis mis au nouveau roman pour ne pas me rouiller tout à fait », soupire le narrateur avant de revenir à l’essentiel, car pour lui, la question demeure évidemment sociale : « qui manque de pain ne rêve plus d’autre chose, et quelle est la première des choses ? Le pain ou le rêve ? ». Le lecteur du Pain des rêves, du Jeu de patience, du Sang noir et des Batailles perdues reconnaît là une voix qui ne se reconnaît que par ce qu’elle dit, et qui n’a d’autre souci que de répondre à la nécessité historique de son temps, même s’il doit contredire d’apparentes nécessités littéraires : A l’heure où la littérature se sépare de l’Histoire, épargnons-nous le mal d’inventer :

« Il faut faire avec ce qu’on a, écrit dans La ville cet auteur discret, qu’à l’heure de la mondialisation en cours il est plus que jamais nécessaire de redécouvrir, « non se venger mais venger les siens et pourtant n’offenser personne inconsidérément, dire la vérité quoiqu’il en puisse coûter à soi et aux autres, payer ses dettes, instruire les petits enfants en racontant comme au coin du feu à la vieille mode et sans trop se demander si on ne va pas radoter, si on n’a pas déjà raconté ailleurs ce qu’on s’apprête à raconter aujourd’hui ».

Telle pourrait être le sens de cette dignité qui fait tout l’enjeu de l’enquête. Il faut en définitive écouter ces petites vieilles, pauvres voisines du narrateur et de l’auteur lui-même, dont les pas ponctuent le roman et en forment la magistrale conclusion : « n’entends-tu pas comme des bruits de chaînes qu’on secoue ? » Cette œuvre dont on pouvait croire qu’elle sonnât le glas de l’écriture militante nous semble en définitive, parce qu’elle marque en la pastichant l’insignifiance de toute autre tentative aux yeux de l’auteur, constituer de par son titre même, La confrontation, une ultime œuvre de résistance.

07:54 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, la confrontation, saint-brieuc |

mardi, 14 octobre 2008

Louis Guilloux, L'esprit de fable

« J'ai toujours regretté de n'être plus un paroissien de la cathédrale comme je le devins, huit jour après ma naissance, puisque c'est là que je fus baptisé le 22 janvier 1899 », écrit Louis Guilloux au soir de sa vie, dans la nouvelle La Ville, un texte magnifique qu'on peut trouver dans Vingt ans ma belle âge (Gallimard, Paris 1988).

Il n'est pas anodin, cet autre titre choisi pour l'une des ultimes confidences: L'herbe d'oubli. Louis Guilloux n'y parle que de sa ville natale, Saint-Brieuc, du temps que la fausse lumière de l'électricité n'avait pas encore envahi toute la baie. Il évoque les processions religieuses, les légendes qui dorment :

« C'est en l'année 469 qu'un vieux moine venu d'Irlande et du pays de Galles avec quatre-vingts compagnons débarqua sur nos bords. Le vieux moine et ses compagnons n'étaient ni plus ni moins que des réfugiés fuyant leur île envahie par l'ennemi. En débarquant, ils ne trouvèrent que la forêt et les loups, un méchant baron dans son château de bois qui d'abord voulut les tuer tous, mais qui fut touché par la grâce, s’étant mis à prier. Avec ses compagnons, le vieux moine s'arrêta près d'une fontaine. Ils bâtirent là un oratoire. C'est alors que s'alluma la première lampe, que tinta la première cloche et que retentit le premier coup de hache des défricheurs. On dit aussi que le vieux moine et ses compagnons apportèrent avec eux l'esprit de fable... »

L'esprit de fable... Je retrouve, en lisant ces lignes, quelque accent du Renan des Souvenirs d'enfance et de Jeunesse, je perçois, derrière la stature un peu sec de Renan, l'ombre plus humide de celle de Chateaubriand : Combourg, Tréguier, Saint-Brieuc... Guilloux se veut tisseur de continuité, raccommodeur de déchirures, il se veut, se voit, se vit et se sait planté dans cette terre-là, faite de la tradition du vent, du langage et du sel. Au fond de la cathédrale de Saint-Brieuc, dans un coin de la chapelle Sainte-Anne, une pierre gravée rappelle qu'en effet, Saint-Brieuc (Brigomalos, du celte bri , dignité et mael, prince) ne s'est pas ému devant les loups :

"Un peu plus tard, Brieuc revenait d’une dépendance éloignée de son monastère. Assis dans son chariot, il chantait des psaumes ; les moines marchaient devant lui, entonnant les antiennes. Le soir tombait. Tout à coup, les moines se turent, puis se dispersèrent en fuyant avec épouvante ; à leur place le vénérable abbé vit se dresser, se former en cercle autour de lui une bande de loups menaçants, prêts à se ruer sur les bœufs attelés au charriot. Le saint, impassible leva la main ; les loups tombèrent et se prosternèrent devant lui comme pour demander grâce. Mais quand les moines, remis de leur panique voulurent pour rejoindre leur maître franchir la ligne formée par les fauves, ceux-ci leur refusèrent le passage et les tinrent en respect. Au matin, passèrent une troupe d’émigrants. Leur chef Conan s’arrêta afin d’admirer le prodige et, y voyant un signe du ciel réclama pour lui et ses hommes le baptême. Brieuc ordonna aux loups de s’éloigner et prescrivit à ses catéchumènes un jeûne de sept jours, pendant lesquels il les instruisit. Le huitième il les baptisa."

Saint-Brieuc, évêque et dompteur, Louis Guilloux, dansant avec les loups : sous les poutres de la cathédrale, les dalles sont humides, autant que l'air est marin. Les lourds piliers de pierres veillent sur l'esprit de fable qui hante une pénombre chargée de Magnificat et de Je vous salue Marie. Dans la cathédrale Saint-Etienne furent célébrés et le baptême et la messe d'enterrement de Louis Guilloux. La bâtisse grise et trapue aura été paradoxalement son Panthéon à lui, lui qui s'est souvent plaint d'avoir été oublié de Dieu. Elle n'est peut-être pas la plus belle église de Bretagne. Elle est, assurément, la plus enchantée.

09:24 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : louis guilloux, littérature, culture, actualité, l'herbe d'oubli, saint-brieuc |

dimanche, 12 octobre 2008

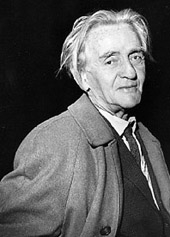

Louis Guilloux, franc-tireur

« La trahison, ça commence de bonne heure, si on est capable de la ressentir" » C'est Louis Guilloux qui parle. Il aurait eu 109 ans dans deux jours, s'il n'était mort, le 14 octobre 1980. Sur le site de l'INA, je viens de retrouver l'émission Apostrophes que Pivot lui a entièrement consacrée, le 2 juin 1978. Un grand moment de bonheur. Il n'y a que trois écrivains dont je possède toute l'œuvre à la maison. Guilloux est de ceux-là. L'émission est enregistrée à propos de la parution de Coco Perdu; très vite, on parle de La Maison du Peuple. Puis de l'engagement politique. Puis de la littérature. Ce qui frappe dans le regard, le sourire à peine esquissé de cet homme âgé, c'est aussi ce qui frappe dans son écriture : la douceur. A propos de ce dernier roman, Coco Perdu, Guilloux déclare : 'j'ai voulu donner une signification à une quantité de français moyens qui subissent un dernier coup du sort dans ce qu'on appelle la retraite, et rien autour d'eux, qu'une société inerte, méchante, où ils ne trouvent aucune ressource."

« Littéraire ça veut dire mensonger, ça veut dire arrangé. », déclare-t-il un peu plus tard. Pivot feint de s'étonner. Toute la beauté du regard de Guilloux, soudain : dans cette envie de passer la rive qui l'a toujours séparé de Saint-Brieuc à Paris, de la retraite fertile en province aux honneurs de salons parisiens, d'une culture populaire qui fut celle de son cordonnier de père dans La Maison du Peuple, à cette culture littéraire que la bourgeoisie, en effet, a annexée, que Guilloux à la fois aime et se défend d'aimer : "Quand j'ai pris conscience de ma condition prolétarienne, je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde chrétien où personne n'était le frère de l'autre, républicain, où personne n'était l'égal de l'autre." Guilloux explique à petits mots brefs et saccadés, tout comme ses gestes, qu'il n'était pas à l'aise dans les partis, et qu'il n'est resté au parti socialiste qu'un seul jour : « J'étais à l'aise avec les manifestations des rues, avec les hommes, avec leurs idées mais pas dans les partis. » Pivot essaie de lui faire dire : « vous étiez un compagnon ». Il fait une moue. Lui-même s'accorde un seul titre : Franc-tireur :

« J'ai toujours été dans une philosophie de gauche, socialisante, et même communisante, mais il y a un côté anarchisant, lié à l'écriture, qui est vraiment mien. »

- Le sang noir, est-ce un roman pamphlet contre la bourgeoisie ? demande Pivot.

« On l'a pris pour un livre communiste, ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt anarchisant », avoue son auteur en regardant, narquois, le journaliste. On sent que ça l'amuse. « Nous avons juste bavardé », dira-t-il à la fin de l'entretien... Il explique alors que Gide avait trouvé "qu'il y avait de quoi perdre pied dans son livre" et l'avait invité à l'accompagner en URSS. Pivot s'excite un peu, flaire un scoop, mais à propos de ce fameux voyage, Guilloux rompt très vite : « On bouffait du caviar, on buvait de la vodka, on n'a pas désaoulé ! ». Même Gide ? risque Pivot. A l'époque, Guilloux avait refusé de raconter ce qu'il va peut-être raconter, et qu'il appelle à présent : André Gide aux bains... On sent que Guilloux méprise et respecte encore l'ainé et le bourgeois. Il n'en dit pas plus.

Quand Pivot lui demande ce qu'il pense de Staline, il répond :

« Je ne suis pas un politique. Si j'étais plus violent, je serais volontiers terroriste... »

Silence de Pivot. Guilloux s'explique :

« Tu n'es pas des nôtres : voilà ce que la bourgeoisie crie au prolétariat, davantage maintenant encore que quand j'étais jeune ... »

Pivot : « Qu'est ce que vous faites du progrès ? »

Guilloux lance, tout net : « Quel Progrès ? Le frigidaire, la voiture ? Ecoutez, Bernard, quand même ! Ce n'est pas sérieux ! Je ne crois pas au bonheur par la diffusion, la prolifération des commodités, des machines. Ce sont des échappatoires, des fuites. Il n' y a qu'une question qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'est la vie, mais ce que nous pouvons en faire ».

Guilloux avoue que, de moins en moins, il croit que l'écrivain a & aura d'influence sur la société. Pour tout dire, il sait que l'écrivain n'en a déjà plus aucune et regarde l'homme d'Apostrophes avec une sorte d'incrédulité à la fois paterne et jovial :

« On devrait se taire, se foutre en grève », dit-il à Pivot.

« On devrait dire à ceux qui aiment l'argent : Vous aimez l'argent : mangez le ! Des tartines de billets de mille balles, ça doit pas être mauvais, pour ceux qui aiment l'argent... »

Louis Guilloux avoue avoir partagé avec Albert Camus ce qu'il appelle une grande parenté d'esprit : »Sa mère, que j'ai connue était une femme de ménage illettrée. Une grande dame ! (il sourit) Elle avait toute la noblesse qu'on pouvait désirer. Ouais ! (Guilloux ponctue souvent ses phrases d'un de ces ouais, un ouais de ce genre, en rupture avec tout le reste de son phrasé, comme le serait un terme d'argot.) Un jour, Camus m'a raconté une anecdote très jolie. Il m'a dit, tu sais, j'ai dit à Maman : -j'ai été invité chez le Président de la République, à l'Elysée. Ah ! dit sa mère : Qu'est-ce qu'il t'a fait à manger ? - Ben je n'sais pas, parce que n'y suis pas allé... - Ah! réplique-t-elle... - Oui c'est pas des gens comme nous. C'était un homme charmant, rajoute Guilloux, je l'aimais spontanément. »

C'est Camus qui rédigea la préface de la ré-édition dans Les Cahiers Rouges de Grasset de La Maison du Peuple, récit grâce auquel Guilloux avait fait, en 1927, « son entrée dans le monde des lettres ».

A ce moment-là, Pivot lit la plus célèbre phrase de cette préface : « Voilà pourquoi j'admire et j'aime l'œuvre de Louis Guilloux, qui ne flatte ni ne méprise le peuple dont il parle et qui restitue la seule grandeur qu'on ne puisse lui arracher, celle de la vérité." »Guilloux le regarde, muet.

Derrière eux, un mur tapissé d'exemplaires de la "blanche" de Gallimard, du temps de sa grandeur et de son rayonnement. Encore que... A propos du rayonnement des livres, Guilloux de se racler la gorge et de balancer, comme en s'excusant, à Pivot : « Je ne crois pas qu'un livre puisse changer quoi que ce soit... »

Derrière eux, un mur tapissé d'exemplaires de la "blanche" de Gallimard, du temps de sa grandeur et de son rayonnement. Encore que... A propos du rayonnement des livres, Guilloux de se racler la gorge et de balancer, comme en s'excusant, à Pivot : « Je ne crois pas qu'un livre puisse changer quoi que ce soit... »

Pivot relance la conversation : eMais alors, c'est avec Sartre et Aragon que vous auriez dû être amis, non ?e. Et Guilloux, en riant : eEh ben non ! ça parait bizarre, n’est-ce pas... (il s'attarde sur le cas Aragon) Je ne nie pas son talent, je ne nie pas son charme, grince-t-il. Mais enfin...On aurait pu être ami, on ne l'a pas été. » (Pour l'anecdote, de retour du Voyage en URSS en 1937, les deux hommes ont participé à la création d'un journal communiste, Ce soir. C'est alors qu’Aragon lui a demandé d'attaquer Gide, qui venait de publier son Retour en URSS. Guilloux refuse. Le 1er septembre, Guilloux rejoint Saint-Brieuc, où il préside en temps que "franc-tireur" un comité de soutien aux réfugiés espagnols.) Pivot, du coup, tente de revenir à Sartre; mais Louis Guilloux, d'un ton tranché : "Connais pas !" Pivot s'étonne,

« Mais vous aviez le même éditeur, vous auriez pu vous rencontrer dans un couloir...

- Je ne l'ai pas rencontré; il ne m'a pas rencontré non plus."

-Comme c'est dommage, insiste Pivot.

-Pourquoi ? -

Ce qui est bizarre c'est que ni vous ni lui n'ayez fait l'effort de rencontrer l'autre.

Un geste de la main :

-Ben non ! »

Louis Guilloux et Malraux : Et avec Malraux ? Là, le maître de Saint-Brieuc sourit, il hausse les sourcils, déroule une main : "Grand ami, de toujours !". Guilloux explique que l'amitié doit toujours transcender les idées politiques. Il prend le ton de la confidence heureuse :

« Je recevais des lettres de Malraux, quand il était ministre, ses lettres étaient signées d'un petit chat. »

Pivot, interloqué :

« - ça veut dire quoi, ça ?

- C'était le chat... Il aimait, il adorait les chats, et il signait les lettres à ses amis d'un chat, toujours…

- Mais quand il était ministre du Général De Gaulle, vous deviez être exaspéré? »

Guilloux s'énerve : « On parlait d'autre chose ». Pivot : « Vous ne lui en avez jamais voulu ? - Mais non», conclut Guilloux, d'un ton las et ferme.

Pivot n'insiste plus...

Lorsque sous la pioche des démolisseurs disparurent les maisons de la rue du Tonneau, à Saint-Brieuc, et l'ancienne échoppe de son père, si magnifiquement décrites dans le Pain des Rêves. Guilloux, qui jouait un rôle de plus en plus important dans la Résistance, se trouva de plus en plus déprimé par le cours des événements. Malgré ses nombreux doutes, il poursuivit néanmoins l'écriture très besogneuse du Jeu de Patience : une prémonition ?

« La reprise de ma Chronique du Temps Passé devenait de plus en plus difficile. Si la peinture que j'avais tentée d'un monde d'autrefois ne semblait plus rien rejoindre de notre monde actuel, à plus forte raison n'intéressait-il pas l'avenir. Les hommes nouveaux ne seraient pas des hommes du souvenir, et même, ils ne voudraient pas en avoir ».

« Une année », dira-t-il sans malice à Bernard Pivot, (deux auraient dit les puristes) « j'ai vécu une année dans le dix-neuvième siècle ! » Cela pouvait-il suffire à faire de lui un homme de ce siècle ? Pivot, avec le ton emprunté d'une fausse congratulation, avec l'arrogance inconsciente d'elle-même du moderne et du vivant fait :

« Mais non, vous êtes un homme du vingtième siècle, par vos engagements, par votre écriture… »

Louis Guilloux branle du chef :

Non, affirme-t-il. Non.

Et puis il résume très vite, avec une pointe de fierté dans la voix, son enfance passée dans la misère certes, mais surtout dans cette France d'avant Quatorze, dans ce monde que Stefan Zweig a génialement appelé Le Monde d'hier...

« Je suis, affirme-t-il sans le moindre équivoque, un homme du dix-neuvième siècle. »

Quand on voit, a-t-il écrit dans une page de ses Carnets, ce que les réalistes auront fait du vingtième siècle...

18:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : louis guilloux, littérature, actualité, culture, saint-brieuc, coco perdu |

mardi, 02 septembre 2008

Solitudes de Saint-Exupéry

Depuis quelques années, l'aéroport de Lyon-Satolas est devenu Lyon-Saint-Exupéry. Sur la place Bellecour, l'écrivain est repr ésenté, assis sur un socle, en tenue d'aviateur. Son personnage fétiche se tient debout derrière lui, une main posée sur l'épaule, comme pour le consoler d'on ne sait quel accablement structurel. Tous deux ont les mains glissées dans les poches. Ces deux silhouettes ont l'air de planer sur la pollution insupportable de l'endroit, et en même temps d'être comme figées dans une lourdeur de bronze ou de plomb. D'attendre on ne sait qui. On dirait un père divorcé et son fiston, attendant sur un quai de TGV l'improbable retour de maman. Le double hommage de la ville de Lyon à cet auteur à la renommée internationale a quelque chose de poignant : s'agissait-il de transformer en « auteur lyonnais » l'écrivain de Terre des hommes qui n'a jamais célébré outre mesure sa ville natale ? On ne s'étendra pas ici sur la question.

ésenté, assis sur un socle, en tenue d'aviateur. Son personnage fétiche se tient debout derrière lui, une main posée sur l'épaule, comme pour le consoler d'on ne sait quel accablement structurel. Tous deux ont les mains glissées dans les poches. Ces deux silhouettes ont l'air de planer sur la pollution insupportable de l'endroit, et en même temps d'être comme figées dans une lourdeur de bronze ou de plomb. D'attendre on ne sait qui. On dirait un père divorcé et son fiston, attendant sur un quai de TGV l'improbable retour de maman. Le double hommage de la ville de Lyon à cet auteur à la renommée internationale a quelque chose de poignant : s'agissait-il de transformer en « auteur lyonnais » l'écrivain de Terre des hommes qui n'a jamais célébré outre mesure sa ville natale ? On ne s'étendra pas ici sur la question.

De fait, le malheureux Saint-Ex demeure à présent indissociable de son étrange clone à l'écharpe flottante. J'en veux pour preuve la maquette du premier billet de cinquante francs dressé à son effigie, maquette dans laquelle tous deux figurent à nouveau cote à cote. Non seulement cote à cote, mais le regard tourné dans la même direction, comme si c'était décidément la seule façon de s'aimer. Sur cette première ébauche, Tonio fait une drôle de gueule, et le fond mauve confère a son teint quelque chose de maladif, tandis que le petit prince, en son rouge pantalon, fait songer à un zouave égaré dans l'espace. La solitude du petit prince double ainsi celle de son créateur, dans un troublant effet de redondance. Autour de Saint-Exupéry s'est cristallisé un mythe, plus médiatique qu'autre chose, qui fait qu'en surface, on ne peut qu'aimer niaisement le créateur du Petit Prince ou bien le rejeter en bloc : C'est dommage... Tout le monde a priori est sommé d'aimer ou de détester ce petit prince, lequel fit de Saint Exupéry, et ce en pleine guerre, le Français le plus apprécié des Américains, plus célèbre même que De Gaulle ! Dans un bref Journal qu'il tint en décembre 1943, et qu'il appelle Nuit dans la tête et froid dans le cœur, Saint Exupéry donne pourtant à lire une face cachée du petit personnage fort intéressante, parce que beaucoup moins lisse que celle vendue dans les supermarchés de l'enfance ; une face, qu'il crayonne enfermée dans un cachot sombre où galope une araignée hystérique, cloitré seul et la tête dans les mains, devant un verre de vin vide. Extrait : "Cette incommunicabilité de l'époque me touche plus que tout au monde. J'ai tellement envie, déjà, de les quitter tous, ces imbéciles. Qu'ai-je à faire ici sur cette planète ? On ne veut pas de moi. Comme ça tombe bien ! Je ne voulais pas d'eux ! Je ne parviens pas à en trouver un qui ait quelque chose à me dire qui m'intéresse. Ils me haïssent ? C'est surtout fatigant. Je voudrais bien me reposer. Je voudrais être jardinier parmi des légumes. Ou être mort.". C'est dommage. Cela nous rappelle à quel point fut grande et complexe la solitude de Saint-Exupéry :

Solitude politique, résumée par Raymond Aron dans la courte mais belle préface de ses Ecrits de Guerre (1) : "Les gaullistes lui en voulaient d'autant plus que son apport à la cause (la Résistance) eût été plus grand. Ils l'accusèrent de sympathie pour Vichy : puisqu'il n'était pas gaulliste, il devait être vichyste. Dans l'univers manichéen, il n'y avait pas de place pour lui."

Solitude morale : Je suis triste pour ma génération, qui est vidée de toute substance humaine. Qui, n'ayant connu que le bar, les mathématiques et la Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd'hui entassée dans une action strictement grégaire, qui n'a plus aucune couleur." Un peu plus loin : "Tout lyrisme sonne ridicule. Les hommes refusent d'être réveillés à une vie spirituelle quelconque. Ils font honnêtement une sorte de travail à la chaîne. Comme dit la jeunesse américaine : Nous acceptons ce job ingrat. Et la propagande, dans le monde entier, se bat les flancs avec désespoir." (2)

Solitude affective : "Et puis, la poignante méditation des heures de vol au-dessus de la France, si proche à la fois et si lointaine ! On en est séparé comme par des siècles. Toutes les tendresses, tous les souvenirs, toutes les raisons de vivre sont là, bien étalés à trente-cinq mille pieds sous les yeux, bien éclairés par le soleil, et cependant, plus inaccessibles que les trésors des pharaons sous la vitrine d''un musée" (3)

Solitude historique : "Nous sommes étonnamment bien châtrés. Ainsi, sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissé libre de marcher. Je hais cette époque où l'homme devient sous un totalitarisme universel bétail doux, poli et tranquille." ( 4)

Solitude spirituelle : "Nos buts de guerre ? Ils sont de défendre notre substance même. Plus que nos lois, plus que nos pierres, plus que les Fables de La Fontaine, qui reviennent périodiquement dans la bonne propagande patriotique. Nous nous battons pour qu'on n'ait point le droit de lire nos lettres au public, pour n'être point soumis à la masse. Pour prier quand il nous plait si nous sommes religieux. Pour écrire comme il nous plait si nous sommes poètes. Nous nous battons pour gagner une guerre qui se situe exactement à la frontière de l'empire intérieur." (5)

Le Bréguet 14, survole le désert dans un ciel de neige et d'encre. Autant que la littérature, c'est ainsi l'épopée de l'aérospatiale que le graphisme très planétaire du billet tient à célébrer. Sur le recto, le visage d'après photo d'Antoine de Saint Exupéry. Au fond, une mappemonde sur laquelle se profilent les contours de l'Europe et ceux de l'Afrique. On distingue le tracé de deux parcours effectués par l'aviateur. Au sommet gauche du billet, la silhouette ombrée d'une autre légende de l'aviation, le Latécoère 25, silhouette saisie de face et en plein vol. Dessous, toujours, l'indécrottable Petit Prince. Comme si, non content d'enfermer l'aviateur dans sa cartouche, la BdF emprisonnait l'écrivain aussi dans un seul de ses livres. Appartenant à la dernière série, le 50 francs St-Ex fut l'un des billet les plus sécurisés de la BdF. Le trop fameux éléphant digéré par le boa, le non moins trop célèbre mouton apparaissent dans une vilaine couleur vert fluo. Ces motifs qui, avec le strap de sécurité, sont censés protéger le billet des contrefaçons, se sont promenés un peu partout sur sa surface au fil des ratés des diverses impressions, si bien que les collectionneurs recensent in fine plus de six variétés de cette coupure.

Sur la dernière coupure de cinquante francs que nous avons tous eue en poche, l'enfant aux cheveux d'or devenu icône de ce qui est invisible pour les yeux trône, évidemment seul sur son astre, une étoile posée non loin du crâne en guise d'auréole. Derrière lui, un bi-places, l'un des mythiques

Le mythe du petit prince s'est ainsi forgé à la croisée de plusieurs autres : En premier lieu, celui de l'Aéropostale, dont on n'imagine pas aujourd'hui la force et la vivacité : "Mon travail ne valait rien si, en même temps qu'il me nourrissait matériellement, il ne me faisait pas être de quelque chose. S'il ne me faisait point pilote d'une ligne, jardinier d'un jardin, architecte d'une cathédrale, soldat d'une France. Si nos créations de ligne nous enrichissaient le coeur, c'est à cause des dons qu'elles exigeaient de nous. La ligne naissait de nos dons. Une fois née, elle nous faisait naître. Si aujourd'hui, je retrouve un camarade, je puis lui dire : Te souviens-tu? C'était une époque merveilleuse, puisque noués par les mêmes dons, nous nous aimions les uns les autres." (6) La Résistance fut le deuxième ingrédient qui a permis au mythe de se cristalliser. Une Résistance d'autant plus vive qu'elle se fondait sur le non-compromis (ni avec de Gaulle, ni avec les communistes); non-compromis où se déclinent l'élégance, le courage, mais aussi l'aveuglement du solitaire invétéré; Enfin le troisième élément est celui de l'écrivain engagé dns l'action, celui d'une littérature moderne placée à mi-chemin entre le roman et le reportage : Saint-Exupéry, de ce point de vue, fut une sorte d'Albert Londres des nuées - tout comme ce dernier mort tragiquement- une sorte d'Albert Londres avec ses titres qui sonnent comme des manchettes de journaux dont on distinguerait les gros caractères dans la lumière crémeuse de l'aube : Vol de Nuit, Terre des Hommes, Courrier Sud... A ces trois ingrédients, l'Aéropostale, la Résistance et la Littérature de reportage, s'est rajoutée la disparition énigmatique du héros : ce fameux 31 juillet 1944, jour où Icare, à point nommé, a brisé ses ailes à bord du Lightning P 38. Avec le "monstre léger", il venait pourtant de retrouver "un cœur de vingt ans" : "On pilote ce monstre léger qu'est le Lightning P 38 à bord duquel on a l'impression non de se déplacer, mais de se découvrir présent partout à la fois sur un continent." (7).

Plus de 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Le Petit Prince affiche une réussite commerciale sidérante. Il est traduit dans quelque 160 langues et dialectes, dont l'amazigh (berbère) et compte entre 400 et 500 éditions différentes, une aubaine pour les Éditions Gallimard. Un an avant sa mort, le 8 juin 1943, Saint-Ex écrivait d'Oudjda une lettre à Curtice Hitchkock : "Curtice, je ne sais rien du Petit Prince. Je ne sais même pas s'il a paru ! Je ne sais rien de rien. Ecrivez-moi." (8) Six mois plus tard (janvier 44), dans un billet à Georges Pélissier posté d'Alger, St-Ex se plaint d'avoir perdu son unique exemplaire du Petit Prince alors qu'il est en contact avec un intermédiaire londonien pour le tournage d'un film : "Que vous ne vouliez pas me dire ce qu'il en est, que vous n'ayez ps une seconde pour ce qui est pour moi vital et de l'ordre de 50 000 dollars m'est incompréhensible. Ceci n'est pas inamical. Seigneur. Mais si je perds 50 000 dollars en 5 minutes, ça vaut peut-être 30 secondes de conversation : Où est mon livre ?"

Qu'a-t-il manqué, dès lors, à la légende dorée d'Antoine de Saint-Exupéry, le presque canonisé ? Un album d'Hergé, peut-être... Album dans lequel Tintin, le célèbre grand frère du Petit Prince, tout aussi naïf mais un peu plus dégourdi que lui, aurait mené l'enquête dans une Europe de l'Après-guerre coupée en deux par de méchants soviets et arrosée de bons dollars américains. Un album qui se serait intitulé "l'affaire de la gourmette disparue" ou bien "l'épave mystérieuse".

_____________________________________________________

1. Ecrits de guerre, edition Folio 2573, préface de Raymon Aron.

2. "Vers les temps les plus noirs du monde", p. 277

3. "J'ai un coeur de vingt ans", p. 401

4. "Vers les temps les plus noirs du monde", p. 283

5. "La morale de la pente", p.463

6. "Maintenant, les Américains sont engagés", p.178

7."J'ai un coeur de vingt ans", p. 401

8. Lettre à Curtice Hithckck, p. 273

17:41 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : saint-exupéry, littérature, lyon, petit prince, billets français, culture |

jeudi, 10 juillet 2008

Le Bât d'Argent (Joseph Jolinon)

« Moins de dignité, un peu plus de fric » : La formule résume la triple crise, économique, morale et religieuse, qui cingle de plein fouet la bourgeoisie lyonnaise au cours des années trente, et dont témoigne le cycle des trois romans que le romancier Joseph Jolinon consacre à la décomposition d’une famille, les Debeaudemont. La question romanesque de la transmission (celle de l’argent, celles des sentiments, des comportements, des valeurs) est au centre crucial des enjeux sur lesquels reposent les intrigues entremêlées : Tout comme la mère, fille de financiers « apparentée à ce que Lyon compte de bourgeoisie ancienne restée pure de mésalliance », a tenté comme elle le pouvait, durant les deux premiers tomes, de concilier adultère et catholicisme, le fils va longtemps hésiter entre sa passion, qu'il croit sincère, pour une dactylo de la Guillotière et la dot, qu'il sait nécessaire, que lui tend un des partis les plus intéressants de la ville :

"Les heures se succèdent, sonnées avec lenteur par les églises de la ville ancienne, aux cloches différentes, éveillant les souvenirs de combien de générations retournées en poussière, parmi lesquelles combien de fils de familles tombés dans les bras de filles du peuple ! Pathétiques nuits lyonnaises au bord de la Saône au calme plat, fenêtres closes et feux éteints, toutes barques amarrées Nuits en mouvement perpétuel d'eau qui coule des collines et des brumes qui renaissent pour s'évanouir, vouées à la vie secrète"

Quant au père, on sait depuis la fin de L'Arbre sec qu'il a fini suicidé dans la Saône. A la fin de ce tome III (Le Bât d’Argent), son digne rejeton qui finit marié à une femme qu'il n'aime pas s’exclame : « ça m’est égal,, pourvu que ça dure autant que moi » : Moi ! Tel sera donc le mot de la fin de la trilogie, et on sait combien, dans un roman bien ficelé, ce dernier mot compte. Comment mieux mettre l’accent sur cette montée en puissance des divers individualismes qui structurent l’ensemble des conflits présents, conflits que ni l’époque ni la ville n’ont les moyens d’absorber ? La scène durant laquelle est estimée à son juste pesant d’or la valeur de l’héritage qui a survécu aux affres de quatorze-dix-huit, mille neuf cent dix-sept et mille neuf cent vingt-neuf est, à ce titre, éloquente :

« Emprunt de l’Etat Russe, à quatre et demi Obligations de cinq cent francs...

- Combien ?

- Cent soixante.

- Quatre-vingt mille francs qu’il a mis là ! Une part de la dot de ta mère Ca vaut quinze cents francs le tout, à l’heure actuelle. C’est quand même foutant ! Continue !

- Cinquante emprunts à Saint-Pétersbourg, 1912

- Même chose. Passons !

- Brazil Railway Company, six pour cent, 1913. Vingt obligations ...

- Ce n’est plus côté depuis cinq ans il y a un procès… »

Cela se poursuit durant des pages : moment pathétique durant lequel le Bât d’Argent, point encore absolument vide, se découvre tout de même pathétiquement bien entamé : « La génération qui borde le ciel de nuées tragiques n’est pas celle qui reçoit l’averse », en conclut le fils de famille à une autre page du roman. Belle formule, et comme vouée à être répétée fort amèrement par chaque génération qui suit l'autre : « Tout nous dit que nous ne vieillirons pas comme vous, derrière des banques et des frontières barbelées, jouissant à loisir du droit de cultiver les arts, de gominer nos phrases et nos cheveux blancs ». Tandis, donc, que le fils se console dans les bras de sa maîtresse, une fille du faubourg avec lequel il apprend durant quelques jours à regarder le monde d’en bas, et pour laquelle il vendra tout de même, avant qu'elle ne meure, "la moitié de son paquet de titres", sa digne mère - à qui tout le monde répète que le deuil lui va bien - contemple inlassablement des paysages : « Que de laideurs démocratiques », soupire tristement la dame de Lyon, sur le point d’arranger le mariage du dernier représentant des Debeaudemont du haut du fort de Loyasse, «que de laideurs », comme « une offense à sa jeunesse », «les jardins ouvriers » et «les habitations à bon marché » qui fleurissent et sur la colline et la défigurent...

Avec ce mariage final, chacun peut penser que tout va rentrer dans l’ordre, la loi voulant que 1934 suive harmonieusement 1933, lequel se serait en toute simplicité substitué à 31-32, avec la même allégresse qu'un pas de danse sur un parquet ciré ; le père aurait remplacé le fils et la dame de Lyon pourrait retourner prier à Fourvière en compagnie de sa bru, en toute tranquillité. Mais le romancier nous rappelle discrètement qu'entre 1931 et 1935, des événements se sont déroulés en Europe : mines qu'il dépose, en quelque sorte, les pas de personnages moins avertis qu'il ne l'est. On comprend que ce mariage sera le commencement d'une autre dégringolade.

Certes, Joseph Jolinon n'a pas ce style claironnant, parfois flamboyant qu'on reconnait - et moi le premier - à Henri Béraud. C'est un auteur au verbe plus neutre, qui décline son phrasé un ton en-dessous. Il a cependant une façon malicieuse de travailler le cliché, en artisan de la langue conscient et soucieux du bel ouvrage. Cliché, mis au service de la lucidité. La critique de l'époque l'a souvent comparé à Montherlant (en raison, sans doute, de son discours récurrent sur l'avènement du sport). Ce qui m'intéresse chez lui, c'est sa façon de tirer un parti romanesque de la crise insoluble que traverse la société bourgeoise des années trente. Avec cette trilogie qui mériterait une réédition, il brisait, pour ses contemporains qui se croyaient "à l'abri", une illusion très vivace dans la France de son temps - et qui l'est certainement dans celle du nôtre : celle qu’on pourrait, au nom du droit magique que confère la "mondanité", échapper aux violences des remous de l’Histoire, au nom des droits de l'homme et de ceux du chrétien, court-circuiter comme par enchantement ceux, toujours prégnants en littérature et ailleurs, du Destin.

19:32 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, jolinon, lyon, roman, romans, culture |