samedi, 05 janvier 2013

LYON ET L'ART MODERNE, de Bonnard à Signac 1920-1942

Durant la période de l’entre deux guerres, les artistes parisiens se réunissent à Lyon, constituant ainsi une des scènes artistiques les plus marquantes pour l’art moderne. Formés en 1920 par des peintres et sculpteurs issus des Beaux arts de Lyon, le groupe Ziniar inspire pendant quatre ans la vie culturelle lyonnaise. Dès 1952 est crée le Salon du Sud-Est, où se côtoient Pierre Bonnard, Paul Signac, Henri Matisse et leurs confrères lyonnais.

La ville est alors animée par un nombre important de critiques d’art. Dans le même temps, les photographes Théodore Blanc et Antoine Demilly immortalisent les relations d’amitiés qui unissent les artistes et leurs critiques et collectionneurs.

Le musée Paul Dini à Villefranche organise depuis le 14 octobre 2012 et jusqu’au 10 févrrier 2013 cette exposition qui met en valeur le rôle du docteur Emile Malespine, Marcel Michaud, Marius Mermillon, Georges Besson, ainsi que les écrivains Joseph Jolinon, Henri Béraud et Mathieu Varille.

Un catalogue de 180 pages accompagne cette exposition.

Le dimanche 27 janvier 2013 à 14h 30, l'Association rétaise des amis de Béraud organise une visite de cette exposition commentée par Daniel Marc, en présence de son président Francis Bergeron.

Musée municipal Paul-Dini

2 place Faubert 69400 Villefranche-sur-Saône

01:07 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul dini, ziniar, peinture, lyon, béraud, exposition, bonnard, signac |

jeudi, 03 janvier 2013

Amor mundi

Le monde tel que je l’ai appris

Celui que j’ai découvert

Ce qui m’est demeuré occulté, caché

Enfoui dans le prochain, diffus dans le lointain

Sa marche, la marche du monde ...

La double dilution dont il est victime

Et qui m’égare infiniment.

Ce grand écart entre la routine la plus confortable, et l’inouï à venir ...

Sais-tu, l’inouï ?

Non, nul ne l’a entendu venir, à commencer par ses plus fidèles guetteurs.

Ce grand écart entre le nu et l’habillé, tout autant ...

« Le mal n’est jamais radical, il est seulement extrême », déclarait Arendt en quittant le procès d'Eichmann. « Seul le bien a de la profondeur. Et peut être radical. »

C’était un autre temps

On parlait de race sans frémir, de nation sans honte, de religion sans ironie et l'argent relevait encore du méprisable

Alors l’amour du monde cheminait par ces parfois sentiers

Parfois labyrinthes

Cheminements de la pensée

Aimable n’est donc plus la question, mais bien plutôt ce qui demeure du monde dans ses copies

L’écran, la multitude

Les écrans ont envahi le monde et même le cabaret de Fellini s’est retrouvé englouti

Même son bordel et celui de Brel aussi avec tous les marins qui lèvent le nez au ciel

Pas seulement les feuillets d’Hannah

Et les carnets d'Heidegger

Mais la gouaille aussi

de Fréhel et d'Arletty

Et l'extrême délicatesse de Messiaen

Pour l'instant (hélas !), la différence entre les sociétés de restriction et celles de consommation

Ne réside qu'en un certain plaisir ou déplaisir qu'on y prend à faire

La queue

09:25 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : brel, fellini, fréhel, heidegger, hannah arendt, amormundi, littérature, poésie, philosophie |

mercredi, 02 janvier 2013

Le chemin de Tardi

Dans l’avalanche d’infos insipides, idiotes ou de pure propagande, les bonnes nouvelles sont suffisamment rares pour qu’on prenne la peine de les saluer ; en voici une : Tardi vient de refuser la Légion d’Honneur Ça ne m’étonne pas.

Tous les lecteurs d’Adèle Blanc-Sec, du Voyage, du Cri du Peuple, du Stalag II B et de La guerre des tranchées le savent : Tardi est un mec bien. Il n’a donc pas envie de se retrouver embourbé dans le régiment aussi folklorique qu’insignifiant des sportifs, humoristes et autres décorés du Nouvel An à qui l’on attribue chaque année cette distinction devenue plus médiatique qu’honorifique. Un ruban tralala, même plus mondain au sens que la bonne société donnait jadis à ce mot et qui, à sa façon, reste un genre d’allégeance. Il refuse, dit-il, de se trouver « pris en otage par quelque pouvoir que ce soit ». Il veut continuer son chemin de solitaire. Il a raison. Emboitons lui le pas. C’est le bon.

Tardi, Mort à Crédit

14:36 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : tardi, légiond'honneur, france, bandes dessinées |

mardi, 01 janvier 2013

Qui l'aura beau le montrera

Nous avions débuté l’année dernière en patois, avec une chanson sur le souhait d’une fête qui s’est métamorphosée, hélas ! en une chanson sur la continuation d’une crise. Voici pour débuter 2013 cette chanson contre Perrichon, un lieutenant de police qui avait interdit les baignades en Saône en 1740 aux gens qui venaient s’y laver. Puisqu’il n’y a plus de saison, comme l’affirme le populaire, cette chanson, publiée pour la première fois par Boitel, dans L’entrée magnifique de Bacchus en 1838 paraît de circonstance pour un 1er janvier, réchauffement climatique et dérèglement planétaire obligent.

Ah que fera chaud ojordi !

Que fera bon, après midi,

Se jeta la têta premire,

De dessus l’arcade du pont,

Et montra à la batelire

A la renvera, lo popon !

Je son cinquanta charboni,

Si je chion, y est tot por li.

L’iau no raffraichie et no décrasse,

La pesta creva lo rogniu !

Je lavons notre tisonasse,

Y n’i a qu’à se buchi lous yu.

Crey-mi ne va pas te bagni

Ma foi, y n’i a rien a gagni.

Que diable vou-tu que je gagne ?

Perrichon l’a défendu.

S’i ne vous pas que je me bagne

Qu’i vienne me lichi le cu

Il a mais d’aime que n’est grand ;

Le diable le chia en volant ;

Y va faire una bella prise !

Les culottes, il emportera ;

Je nes en iran sans chemise :

Qui l’ara biau lo montrera.

Ah qu’il fera chaud aujourd’hui !

Qu’il fera bon, après-midi,

Se jeter la tête la première,

Depuis l’arcade du pont,

Et montrer à la batelière

A la renverse le poupon !

Nous sommes cinquante charbonniers,

Si nous ch…, c’est tout pour lui,

L’eau nous rafraîchit, nous décrasse,

La peste fasse crever le grincheux !

Nous lavons notre pique-feu,

Il n’y a qu’à se boucher les yeux.

Crois-moi, ne va pas te baigner,

Ma foi, il n’y a rien à gagner.

Que diable veux-tu que je gagne ?

Perrichon l’a défendu.

S’il ne veut pas que je me baigne

Qu’il vienne me lécher le cul.

Il a plus d’esprit qu’il n’est grand ;

Le diable l’a chié en volant.

Il va faire une belle prise !

Les culottes, il les emportera ;

Nous nous en irons sans chemise ;

Qui l’aura beau le montrera.

01:11 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : perrichon, saône, lyon, premier de l'an, voeux, patois lyonnais, littérature, france |

lundi, 31 décembre 2012

2012 : le changement, c'était maintenant

Cette année, les sourds entendront-ils, les aveugles verront-ils, les imbéciles comprendront-ils mieux ? On ne sait trop. Par la volonté du très horrifique Hollandus et de sa mégère bésiclées de Paris-Match, les homos se marieront devant le maire et la mairesse. Mais tandis que les gueux qui, pour boucler leurs fins de mois, se rallongeaient le salaire par quelques heures supplémentaires payeront encore et encore plus le méchant impôt, le conseil des vieux rats sages continuera à juger bon qu’on ne touche pas aux revenus des vrais riches.

Les pauvres ne s’enrichiront donc pas davantage, les moyens pauvres s’appauvriront, et les riches s’enrichiront. La gauche ne monopolisera donc pas le cœur, et le porte feuille se portera toujours autant à droite. Dans la France du Mariage pour tous, dont un comique décidément intouchable serait devenu le nouveau pantin officiel, le dérisoire et indécent couple présidentiel sera donc le seul à rester célibataire, et les représentants du Divertissement pour tous les seuls à garder les dents blanches.

L’école sera-t-elle refondée pour autant ? Bien sûr que non ! Des mesurettes placardées ça et là sur les écrans du vingt heures tenteront d’en donner l’impression, mais le fondement de toute chose, surtout dans ce domaine, étant la répétition et l’inertie, rien ne passera le paillasson du Peillon, sauf qu’un peu plus d’ordinateurs permettront aux enfants d’apprendre à non-lire au pays de l’OCDE.

De même qu’à coup sûr, il ne poussera pas un poil sur le crâne du Moscovici, on peut sans grand risque prévoir que rien ne changera en profondeur pour les Français, sinon qu’ils perdront tous un an de plus en même temps qu’ils prendront par la figure un bon revers d’épines. L’art sera toujours aussi contemporain, et pas d’élections en vue pour retoquer tous ces tocards. Ça laissera le temps aux frais nobélisés européens de se remettre de leurs émotions de crise en payant leurs dettes dans nos porte-monnaies, et en préparant pour la suite de nouvelles arnaques humanitaires qui verrouilleront un peu plus la parole et le système sur la scène internationale.

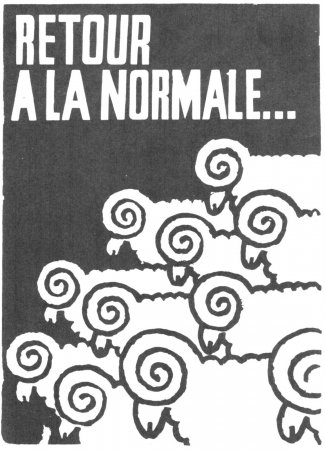

Ce qu'on retiendra donc de l'année sans saveur qui vient de s'écouler, c'est que le bonheur, la culture, la vérité sont des affaires plus que jamais privées. On souhaite ainsi à tous et toutes les moyens de l'indépendance et les garantis de l'honneur pour y parvenir au mieux. Que l'année qui s'annonce vous soit prospère, libre et légère. Et pour tous les soixante-huitards vieillissants et pleins d'humour qui constituent les troupes du Péhesse, une affiche de leur jeune temps afin de clore ce billet avec une touche de bonne humeur.

09:30 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : nouvel an, 2012, france, société, politique, impôts, changement, socialisme, voeux. |

mercredi, 26 décembre 2012

Face à un certain profil

Il ne croyait ni aux franches unions, ni aux ruptures définitives. Peut-être à cause de la séparation de ses parents, qui n’avaient jamais divorcé. Sans qu’il s’en rendît compte, cela faisait de lui un être bizarre, habitué à conserver les êtres dans son cœur malgré eux, comme par exemple il avait dû conserver son père de l’âge de 3 mois à celui de dix-sept ans.

Un certain détail, un certain relief de la relation lui avait toujours échappé. Il s’était toujours étonné de voir à quel point la plupart de ses semblables confondaient les épisodes et la durée, et n’aimaient pas leur propre solitude. Il n’avait jamais vécu la sienne, en tout cas, comme une malédiction ou un fardeau. Elle était une sorte de recueil sur les pages duquel se gravaient la figure des absents.

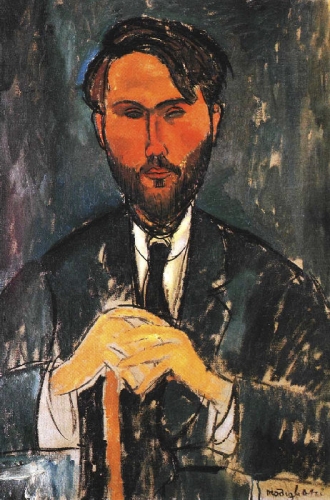

Les gens normaux l’avaient toujours excédé. Leurs paroles, leurs gestes, leurs chaussures. Il n’avait guère eu l’occasion de se faire beaucoup d’amis parmi eux, comme si ce qu’ils étaient n'était fait que de sable ou bien de vent. Il évitait soigneusement qu'on le prît en photo. Ce qu'il aurait voulu, c'est être peint par Modi.

Modigliani : Leopold Zborowski à la canne

21:16 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : modigliani, littérature, poésie |

mardi, 25 décembre 2012

J'entends l'appel des lieux profonds

Pour quelques amis athées

Ceux qui me connaissent savent que je n’aime pas parler de Dieu, de la foi, de la religion, parce qu’on a vite fait de tirer un parti personnel d’un tel discours : pour avoir rencontré dans mon existence bon nombre de gens particulièrement habiles en cet art, et avoir été quelque peu désabusé par leur pratique, je me tiens généralement éloigné de ce type de conversations qui, par ailleurs, finissent rapidement en controverses insolubles.

De retour de la collégiale Saint-Nizier ce soir de Noël, je me sens pourtant de dire ici quelques raisons de ce qui me fait catholique et non pas protestant, bouddhiste, hindouiste ou musulman, et non pas athée.

Ma naissance, tout d’abord. Je suis né dans une famille chrétienne bien que fortement désunie, passablement ruinée et fort peu pratiquante: on a tenu à me baptiser et cela garde à mes yeux un sens séculaire. Par mon baptême et bien au-delà de cette famille, je suis lié - en quelque ville que je me rende - à ces églises parfois somptueuses et parfois délabrées, à cette Eglise et à ce pape décriés par tant d’imbéciles incultes ou de mauvaise foi ; je suis lié à ces siècles d’histoires qui firent la chrétienté sur un plan artistique et culturel autant que spirituel, je suis lié à cette Croix qui fit du Christ ce qu’il est, bien au-delà de tout ce que les uns et les autres murmurent de lui.

Lorsqu’on est un intellectuel dans cette France protestante, maçonnique, républicaine, révolutionnaire, bref, sur ce territoire qui s’est autoproclamé depuis deux siècles le pays des Droits de l’Homme après avoir été la fille ainée de l’Eglise pendant de nombreux autres, on a pris l’habitude de considérer la naissance et la Résurrection du Christ comme des événements dont on ne peut accepter qu’une lecture métaphorique, tant la réalité d’une conception sans rapports sexuels et d’une résurrection des corps heurte la raison. Cette France a pris goût - depuis Renan - à ne considérer le Christ que dans sa réalité historique, parce qu’elle ne parle plus que cette langue qui méconnait le symbolique et ignore le merveilleux. Partant de là, si l’on concède encore à Dieu d’agir sur la dimension spirituelle ou intellectuelle, il lui est refusé d’agir sur la dimension matérielle, sur laquelle la science seule est autorisée à se prononcer. Pas de naissance miraculeuse, donc, et pas de résurrection.

C’est pourtant de cette action miraculeuse seule qu’il s’agit. Dans le monde fermé où nous vivons, croire à du croyable n’a ni sens ni intérêt, vraiment : dans ce monde fermé, croire n’a de sens et d’intérêt qu’à partir de l’incroyable, afin de conserver ouverte, dans ce monde de la mort, la capacité de croire, telle une (re)naissance, toujours reconduite; voilà pourquoi nier ou remettre en cause la virginité de Marie comme la résurrection du Christ ne relève ni du blasphème ni de l’hérésie, mais plus simplement d’une inutile finitude imposée à la foi, qui est par nature d’aspect infini. Autant, comme le dit Don Juan, croire que 2 et 2 font 4, plutôt que de croire à la façon des protestants ! D’ailleurs avec ma raison, je crois que 2 et 2 font 4, et avec mon cœur, que le Christ est ressuscité. Car il en va de la foi comme de la raison : toutes deux ont besoin de ce qui leur ressemble.

Et puis, si l’on tient à demeurer dans l’histoire des hommes, comment dire le simple émoi que me procure la vision du prêtre consacrant l’hostie ? Joyce, à sa manière burlesque, en fit l’ouverture de son magnifique Ulysse : Buck Mulligan, porteur de son bol de mousse à raser, l’élève dans « l’air suave du matin » de Dublin, en chantant Introïbo ab altare Dei. Ce geste parodique a beau se vouloir évidemment dérisoire, voire blasphématoire, sa présence en ce début d'opus demeure la preuve de son importance fondamentale dans l’histoire occidentale, que l'irlandais Joyce était bien placé pour connaître.

« Vous ferez cela en mémoire de moi » : La transsubstantiation de l’hostie est l’unique raison d’être de la messe, la pierre sur laquelle s’est construite l’Eglise. On ne demande rien d’autre à un curé, pas même son sermon. Ce geste m’unit à l’assemblée des fidèles morts et vivants dans le brouhaha de qui chaque communion me plonge, et qui murmurèrent comme moi qu’ils n’étaient pas dignes de Te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri… Qu’on me cite un autre rite dans la société occidentale qui – les quelques discutables interprétations apportées par Vatican II mises à part – ait subi si peu de modifications qu’il puisse comme lui me transporter au temps de la Cène et faire que la Cène et sa pierre de Béthanie vienne à moi ? Ce rite est le geste le plus parfaitement poétique que je connaisse. Et c’est en homme de théâtre que je parle, étant entendu que le théâtre n’est pas art de fiction comme le roman, mais de représentation.

Nicolas Poussin, L'Eucharistie

Alors d’accord pour le ridicule des chants d’entrée, les voix de faussets débitant des lieux communs à la louche, d’accord pour les paroissiennes à l’enthousiasme forcé, et pour l’autosatisfaction bien pensante des familles se congratulant, d’accord pour l’égoïsme petit-bourgeois des heureux, d’accord aussi pour les errances de l’Eglise, errances parmi d’autres errances; je dis simplement que ce geste venu du monde antique et apporté par le Sauveur transcende tout cela, comme la croyance en sa naissance et sa Résurrection donne sens à la frontière entre foi et raison. Faute de comprendre tout ce que ce geste signifie, je sens alors tout ce qu’il vaut. Il m’est souvent arrivé, en allant communier, de penser à cette mère de Villon qui ne savait pas lire, et pour qui il composa sa Ballade pour prier Notre Dame, tout comme à cette messe de Pentecôte par laquelle commence le roman de Jaufré, tout comme à cette phrase du Journal de Bloy : « J’entends l’appel des lieux profonds » (1)

Sur ce il convient que je me taise. L’histoire sainte comme la moins sainte nous enseignent qu’en terme de foi, rien n’est acquis. Tout comme, d’ailleurs, en terme de raison. Ces quelques arguments, j’avais juste envie de les coucher sur écran, comme on dirait aujourd’hui, de retour de la messe de Noël, pour quelques amis athées.

Godefroy, La Cène, musée de Chambéry

1 Bloy Quatre ans de captivité, 10 juillet 1902

02:16 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : noël, catholicisme, bloy, religion, france, saint-nizier, lyon, hostie, transsubstantiation, eucharistie, communion |

lundi, 24 décembre 2012

Le bois du templier pendu : de la légende à l'acte notarié

Nous sommes sous le premier des rois maudits (1), le jour de la saint Blaise de l’an 1309. Venu de Vienne, « où il avait par miracle échappé aux archers du roi Philippe le Bel », un chevalier du Temple est pendu à la maîtresse branche d’un feuillard (2), devant la fontaine Jean Page par les manants de Sabolas qu’il maudit (3).C’est le premier événement d’un récit qui s’achève en août 1793, au moment du siège et de l’incendie de Lyon, tandis qu’un avenir « couleur de sang » se profile à l’horizon. Nous lisons Le bois du templier pendu, premier épisode de la Conquête du pain, le triptyque consacré à l’histoire des paysans du Dauphiné dont Béraud souhaite qu’elle soit son grand œuvre. Ce premier tome, pensé comme une ouverture grandiose, il l’écrivit en 1926, peu après Le Plan sentimental de la ville de Paris, et avant Mon ami Robespierre. Il est alors reporter au Journal de Mouthon, et ses « choses vues » à Moscou comme à Berlin (4) sont déjà publiées. Il est au faîte de sa popularité.

Une superstition savamment entretenu par les moines comme par les nobles ayant établi une relation de cause à effet entre cet événement fondateur et les malheurs qui s’abattent au fil du temps sur les habitants du village, le texte suggère que cette superstition demeure la cause essentielle de leur servilité. Paradoxalement, elle est aussi leur seul bien commun ; faute de posséder la glèbe, leur seule culture, une sorte de religion, « la religion de la terre » : « Mais aucun n’avait maudit la terre. Ils la plaignaient plutôt d’être, comme eux, asservie, de subir la dure loi féodale. »

Siècles et générations passent :les tentatives de révoltes contre les maîtres ayant échoué les unes après les autres, Béraud fait avec beaucoup d’habileté naître chez ses personnages une lueur d’intelligence : être sage, c’est savoir distinguer l’oppresseur ; ils ne pourront donc se dégager du servage sans dégager la terre elle-même de la loi féodale ; ils ne se libéreront pas de la malédiction par la révolte ou la violence, mais en devenant un jour maîtres du sol ; c’est la lente association, au fil des siècles, de la liberté et de la propriété, qui devient le fil de l’intrigue, durant les deux premières parties du roman, qui nous amène de 1309 jusqu’en 1455, et à l’épisode du procès de Sabolas, dont Louis XI est l’instigateur.

A deux reprises, après l’épisode de la lèpre et celui du baron des Adrets, toute la fragile mémoire du passé de Sabolas est menacée de disparition. La permanence de l’effroi de ces pauvres gens, devant les barbaries que les puissances dévastatrices qui s’abattent sur eux leur font vivre, est l’autre fil conducteur de l’intrigue. Au centre de l'épopée, la scène nodale du baron des Adrets, « image vivante du carnage », obligeant tous les fils aînés de chaque famille du village à sauter des murailles :

« Dix-huit Sabolassiens dont le plus jeune avait huit ans périrent de la sorte. Si grand était l’effroi et la soumission de ces pauvres gens que tous obéirent, à l’exception du petit qu’il fallut précipiter. On trouva encore huit moines dans la petite chapelle. Le baron leur fit subir le même sort que les paysans. » L’effroi devant le baron protestant, comme s’il était la vivante incarnation du templier pendu, comme si tout était à recommencer devant un nouveau maître.

Mais toujours, la vie et la transmission orale du passé de Sabolas reprennent leurs droits grâce au cours souvent confus des naissances (bâtards, confusion d’enfants) et à la parole qui fend le silence des superstitions récurrentes : « Une fois encore, la vie l’emporta. Tout fut oublié, car la jeunesse écoute distraitement les récits des vieilles fileuses ; elles-mêmes finissent par confondre ce qu’elles ont vu et ce qu’elles ont entendu. Si bien que le templier de la fontaine maléfique, le cruel seigneur Jean de la Mortut et le bon dauphin Humbert, tout comme Alain Champartel, le fi des barons et comme Luc le Belleau qui sous les rois chevaliers vécut deux cents ans ne formaient qu’une même assemblée de fabuleux personnages où le sire des Adrets prit place, devant même qu’il ne rendit aux diables son âme traîtresse, méchante et deux fois renégate. »

Mais peu à peu, les légendes deviennent de vils ragots : « Les commères, aux veillées, ressassaient vainement les légendes de la paroisse. Il y avait dans les bonnes maisons de Sabolas, de solides garçons qui ne craignaient point les fantômes. L’histoire du Templier pendu les troublait davantage. De même que les anciens, ils se gardaient, la nuit, de traverser la clairière où la fontaine Jean page, souillée par la mort, continuait de répandre sans bruit son eau maudite. Ils faisaient taire les radoteuses et se signaient ; puis, jouant aux esprits forts, se mettaient à rire. »

Le dernier conte est ainsi le fruit d’un simple d’esprit : le templier serait sorti de sa tombe. Le fossoyeur « avait trouvé la dalle verte et moussue du templier dressé contre le mur de l’église. La tombe était vide ; et l’on voyait sur la terre battue du chemin la trace de pieds nus. »

Ainsi vidée de sa croyance populaire, après avoir formé la matière des trouvères, la légende devient « La Chanson du Fantôme », une chanson à boire de soldats.

A la mi-octobre de 1690, profitant des ordonnances de Mars, lesquelles adjugeaient au bout de dix ans les terres abandonnées en jachères à qui les mettrait en culture, Marc Chambard, « de serf allait devenir colon ». Béraud prend soin de nous dire que le premier homme libre qui, « ni clerc ni noble pouvait cependant parler en sa demeure du ton d’un maître » le doit au fait de savoir lire et compter. La rupture avec ses ancêtres est d’ailleurs marquée dans son patronyme dont la forme a suivi les évolutions phonétiques (Champartel, Escampart, Chambard) « Descendant en ligne directe des Champartel, il ne savait de ses ancêtres que d’orgueilleuses et très obscures légendes » C‘est Magnaud Chambard,

A la vente des Biens Nationaux, le lieu maudit est acheté par « maître Louis Chambard », son petit-fils. En rompant avec la superstition, ce dernier sera-t-il le fondateur d’un nouveau monde ? Le récit dit très exactement comment les hommes ont échappé au mythe, à la légende, en sachant peu à peu lire, compter, ainsi qu’en devenant maîtres et propriétaires de la terre qu’ils labourent : lorsqu’en 1790, prenant sa destinée en main, Louis Chambard, chaque saison, achète des terres et chaque saison, fait bâtir, il devient le véritable meurtrier du Templier de 1309.

« Le passé, maître Louis héritier du vieux Magnaud ne l’asservissait-il point jusque dans son symbole et dans sa légende, maintenant que ses valets de charrue avaient labouré la clairière maudite et que ses moutons buvaient à la fontaine Jean page ? Si, quelque nuit de lune, le Templier revenait, en blanc suaire et cuirasse étincelante, errer sous les hêtres du Grand Devoir, il s’arrêtait aux bornes du froment. Il s’en retournait, le blanc Reproche, dernier et lumineux écho de jadis pour n’apparaître jamais plus. »

Mais celui qui affranchit le pays de la superstition l’a-t-il pour autant libéré de la servitude ? Le cœur du problème est là, bien vivant, culturel. Dans cet étonnant récit qui couvre cinq siècles d’Histoire, Béraud dévoile avec beaucoup d’acuité que si la vieille querelle rurale de la bourgeoisie contre ses anciens maîtres est bien le moteur de son émancipation, elle est aussi le fondement de son aliénation.

Des siècles de labourage sur cette glèbe appartenant toujours à l’autre, qu’il fût baron ou prieur, ont en effet accouché d’une vieille loi rustique dont ce Chambard est l’héritier, et qu’il ne transformera pas lui-même. De serf, précise le texte, il devint colon en créant de toute sa force têtue la nouvelle inégalité : celle du travail. « Après un maître, un autre maître, ainsi le voulait la dure loi rustique ». Ce Chambard est bien un cousin dauphinois du Gaubertin de Balzac, lequel constate « un fait malheureusement trop commun, aujourd’hui, l’asservissement d’un canton, d’une petite ville, d’une sous préfecture par une famille » (5)

Qui doit légitimement posséder la terre : Celui qui la laboure ? Celui qui la protège ? Celui qui la bénit ? L’ancien Régime posait la question de la propriété d’une manière encore antique et véritablement agricole. Les temps modernes, urbains et financiers, diront : Qui la terre doit-elle enrichir ? Celui la laboure ? Celui la possède ? De la légende on passe à l’acte notarié.

En remettant à jour en pleine années folles et modernité gidienne la question du servage, véritable colonne vertébrale du rapport entre les classes et les hommes sous l’Ancien Régime comme sous le nouveau, Béraud relate minutieusement les conditions dans lesquelles s’est édifié le mythe de la propriété, sur lequel repose tout l’édifice bourgeois des temps modernes : Pas de liberté sans possession dûment acquise et notariée. Pas de liberté sans travail. La vieille servitude féodale, la Révolution ne l’aura donc tout au plus transformée qu’en servilité citoyenne :

« Aux foires comme aux champs, le clan s’enrichissait, et maître Louis n’attendait pas que le pot du bisaïeul fût rempli d’assignats. Chaque saison, il achetait des terres ; chaque année, il faisait bâtir. En tout temps, il remplissait les étables et retournait le sol. Sa maison croissait. Il lui fallait des gens. Dans Sabolas même il en trouvait, où les pauvres étaient bons et solides domestiques, et fort dociles, pourvu qu’on les appelât citoyens. »

Dans la dédicace « à P.S.B. Gavault » de son roman, Les Paysans, Balzac ne disait pas autre chose : « Vous allez voir cet infatigable sapeur, ce rongeur qui morcèle et divise le sol, le partage, et coupe un arpent de terre en cent morceaux, convié toujours à ce festin par une petite bourgeoisie qui fait de lui à la fois son auxiliaire et sa proie »

Les divisions qui menacent Sabolas, le calendrier lui-même, qui soudainement structure la chronologie de façon plus précise que les formules de l’ancien récitant, a charge de les marquer : le 26 messidor, Le 20 juillet 1789, le vendredi saint de l’an 1790. Les patronymes se transforment avec l’effacement des anciens dialectes. Sur le socle de l’antique sagesse rustique, qui était commune à tous, des psychologies rudimentaires poussent et déterminent des comportements nouveaux, individuels, bourgeois.

Le Magnaud a deux enfants, l’un héritier de la malice et de la convoitise, l’autre du goût pour la liberté. L’un devient, après être parti comme le sergent Lèbre, militaire, l’autre le premier maire de la commune. Ces deux frères poursuivront une intrigue qui s’achève devant l’incendie de Lyon qu’on voit à l’horizon, durant la révolution. « L’officier, avait brûlé les chartes du servage ; mais la vraie Révolution, le maire de Sabolas l’avait faite, lui, sans y penser, en prenant le geste des anciens, l’humus tiède dans ses poings acharnés. Il la faisait en créant de toute sa force têtue la nouvelle inégalité : celle du travail. »

Comme on l’a déjà dit précédemment, en décryptant les tombes du vieux cimetière de Sabolas, Béraud écrivait d’une certaine façon l’histoire de ceux dont les noms remplissaient les « monuments aux morts » de la Grande Guerre. En marge de la grande littérature, il justifiait leur attachement (aujourd’hui passé de mode) à défendre le sol natal. Au-delà de cet hommage grave et lyrique, le polémiste contestait déjà les fondements idéologiques du mythe du Progrès, dont la gauche qu’il quitterait bientôt se gargarisait pour mieux illusionner de nouveaux serfs, les oublieux gens des villes. Ce faisant l’écrivain lyonnais légitimait la nécessité d’une authentique réaction contre le monde moderne, et ses brillantes impostures.

Templiers en tenues de villes,

détails d'une tombe dans l’église templière de Villalcàzar de Sirga

1 Druon écrit ses Rois maudits à partir de 1955. On y assiste à l’exécution d’un autre templier, Jacques de Molay, qui lance la même malédiction à Philippe le Bel et ses descendants. Avant Druon, Béraud écrivit l’histoire des manants maudits.

2 un feuillard est un hêtre en patois du Dauphiné

3 Sabolas, de Satolas, village du Dauphiné dont est originaire la mère de Béraud. Voir Béraud et le cimetière de Sabolas.

4.Ce qui n'est pas anordin : il a compris que les promesses de la révolution fusse comme la paix signée par Clémenceau sont deux chimères, et qu'un risque de guerre couve à nouveau en Europe.

5 Balzac, Les Paysans

19:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : béraud, littérature, le bois du templier pendu |

dimanche, 23 décembre 2012

Béraud et le cimetière de Sabolas

Le Bois du Templier Pendu, sort de presse en 1926. Béraud, le nomade, le voyageur qui passe tous ses étés à courir les capitales, y retrace patiemment cinq siècles de l’histoire d’un village de laboureurs, de 1309 à 1790 (Fin le 26 messidor). Sabolas (sabots las) est une variante fictive de Satolas, le village dauphinois d’où provient la branche maternelle de sa famille. C’est le premier volume de La Conquête du Pain, l’épopée sédentaire des ancêtres laboureurs qui comprendra deux autres titres : Les lurons de Sabolas et Ciel de Suie

Tout commence – est-ce un hasard ? -, dans un cimetière, avec une poignée de « noms sans visages », celui de trépassés dont nul grimoire, dans les coffres du château, n’a conservé le souvenir :

« Ces trépassés n’avaient en leur vie guère parlé plus que les bœufs du sillon et les moutons du pâtis – et pourtant ils laissaient à leurs descendants maintes leçons (...) Qu’est-ce que l’on savait d’eux ? Rien que ces noms qu’ils avaient transmis avec la peur de l’enfer, et le respect du seigneur, et l’appel confus de l’humaine fatigue vers l’avenir menteur. »

« Sous les pères des barons, les pères des vilains poussaient la charrue et tiraient la faucille. Leur sueur avait séché sur les champs du maître ; il fût resté d’eux rien autre chose que l’usure de leurs mains sur l’outil agricole, n’étaient justement ces noms sans visage – Champartel, Perrin, Collard, Pejud, Griveau, Pastourel, Barge, Le Belleau, Pillerod, Rigault, Goy, Vaunel Espognant – ces noms dont toutes les syllabes résonnaient dans le nom de Sabolas, ces vies passées qui faisaient de Sabolas un tout bien clos, semblable à l’arche des Ecritures, une nef allant à son destin et flottant sur les âges comme sur un flot trouble et hasardeux, plein d’ombres. » Le bois du Templier pendu, II

Au moment où Béraud rédige ces lignes s’alignent depuis peu, au centre de chaque village de France, d’interminables, de muettes et de solidaires listes de noms tout pareils à ceux-ci.. L’œil n’en finit pas de glisser sur ces ex-voto partout alignés, dont le classement alphabétique étire de loin en loin et la noblesse et l’horreur. Chaque administration, chaque institution dresse le sien. Des noms qui se répètent au fil de dates similaires sur chaque monument, d’un coin de la France à l’autre. Des homonymes, par milliers. Pour la première fois dans l’Histoire, le héros est pluriel. Innombrables sont les morts. Sous l’arc de Triomphe parisien, le singulier en qui le sacrifice de tous ces ruraux abattus s’incarne ne porte, significativement, aucun patronyme. Un mot, seul, aux contours incertains, est capable de qualifier la victime, que les orateurs révolutionnaires avaient sans cesse à la bouche, et dont Michelet fit le titre d’un livre : Le peuple.

Il n’est pas indifférent de rappeler que le co-fondateur des Annales, Marc Bloch, né en 1886, fait partie de cette génération d’historiens pour qui déchiffrer, consigner l’histoire des gens réels est plus important que de retenir des événements : le monument aux morts, page de garde d’une démarche qui orientera les historiens vers les actes notariaux et les archives municipales plutôt que vers les chroniques des rois de France, page de garde, également, de La Conquête du Pain.

L’idée fondatrice, c’est que ce peuple des campagnes qui vient d’être saigné à blanc, quelques remarques fameuses des Caractères de La Bruyère (1688), un chapitre dans Le Peuple de Michelet (1846), un long poème de Lamartine (Jocelyn) les récits champêtres de Georges Sand (1845-1853), le roman de Balzac (1855), et la Terre du bourgeois Zola (1887), ne suffisent plus à raconter sa légende. « Je raconte une histoire, débute-t-il, pour les gens d’ici » (C’est à dire dédiée aux gens d’ici). En exergue de la deuxième édition du Bois du Templier pendu, il rajoute cette citation de Shakespeare : « Qui va là ? – Paysans, pauvres gens de France ! »

Dès l’incipit, la formule orale du vieux roman arthurien prédomine : « C’était en l’an 1309… Il y avait un franciscain…. En ce temps-là Sabolas…. Or entendez-bien… A cette heure, donc… ». Elle jouxte un peu partout les termes féodaux dont la résonance archaïque donne au récit un ton soutenu : affouage, échanguette, glèbe, vesprée, mesnil, vilains, châtellenies… Les paragraphes se suivent, courts comme les laisses en prose d’un récitant. Dans les phrases qui se succèdent, on retrouve souvent le rythme et la cadence d’un mètre. Ainsi la description du templier, lors de l’épisode fondateur, de la fable d’où procède la suite du récit, où l’on repère une dominante de vers de six syllabes :

6 Un manteau s’étalait

8 sur la croupe de son cheval

6 qui suivait à pas lents

6 les lacets du sentier

6 L’homme allait, l’air pensif

6 et semblait arriver

6 des confins de la terre.

Le texte qui dit la légende prend ainsi la forme de la légende qu’il raconte :

« On racontait cela le soir, sous la lumière fumeuse des torches de résines. Tous ceux de Sabolas savaient par cœur ces histoires et croyaient, sur la foi des anciens, qu’à chaque nouvelle lune, le templier revenait prier, mains jointes, près de la fontaine Jean Page. Quiconque apercevait le blanc manteau et les mailles luisantes du fer vêtu, mourait dans l’année. La fontaine elle-même passait pour vénéneuse… Les trouvères imitaient ces récits et les accréditaient dans les châteaux. Nul, en pays dauphinois, ne doutait du pouvoir de ce blanc et double fantôme, et les curés faisaient, aux Vigiles, réciter par leurs paroissiens une oraison propre à exorciser la forêt. »

Dans la prose béraldienne surgit parfois un écho de La Fontaine ou de La Bruyère : « Le paysan osa relever le front et se vêtir comme un homme » fait directement allusion au texte célèbre des Caractères, tandis que la narration suit en chapitres « le spectacle historique de la civilisation », rendant linéaire son déroulement : Guerre de cent ans, peste, jacquerie, famines, bohémiens, lèpre, baron des Adrets, recruteurs des guerres royales, tous les malheurs qui tombent successivement sur le village ne constituent que la longue suite des péripéties grâce auxquelles s’énonce, autour de la petite histoire des laboureurs, comme en un écho parallèle et lointain, la grande, l’officielle, qu’on croirait située hors roman, placée littéralement comme en orbite par une force centrifuge, étrangère au centre de gravité constant du village et de son cimetière.

Cette façon que le narrateur a de saisir les personnages dans leur espace et dans leur temps, d’être en osmose avec leur marche vers la propriété du sol sans jamais poser sur eux le regard externe du citadin est la grande originalité de Béraud par rapport à Balzac ou Zola, le procédé qui assure toute la force lyrique du récit. Ainsi, lorsqu’un épisode de l’histoire de France bouleverse soudainement l’espace et le temps de Sabolas, le lecteur comprend qu’un peu de temps linéaire est passé, qu’on a changé de siècle. Les événements historiques fondamentaux du monde citadin sont réduits à n’être ici presque que des marqueurs temporels. Aucun de ces événements, si brutaux, si inexpliqués, si dramatiques soient-ils, ne paraît être en mesure de rompre le temps cyclique du laboureur que ressuscite, quoi qu’il arrive, celui de la narration : L’existence de Luc Belleau, un personnage devenu centenaire, peut se résumer de cette manière :

« Les misères et les joies des hommes tenaient, dans sa mémoire, moins de place que les vicissitudes des champs. Les grandes dates de sa carrière n’étaient ni les guerres ni la venue des princes. C’étaient les fastes et les fléaux agricoles (…) Il ne savait pas le nom des cinq rois qui, lui vivant, s’étaient succédé au trône de France. Il connaissait mieux les étoiles et leurs bienfaits.»

D’une génération à l’autre, d’un épisode ou d’un chapitre à l’autre, le moteur de l’histoire se réduit donc à la longue marche de ces sabots qui, malgré leur lassitude, leur effroi devant la cruauté des puissants, leurs crédules superstitions, leurs représentations primitives du monde naturel et politique qui les entoure, vont pourtant parvenir à conquérir patiemment ce qui assure la permanence de la survie en donnant le pain, c’est à dire la possession de la terre : « Un débris de tribu, dans un bout de pays, partait à la conquête du pain ».

Délivrer ses descendants du servage, tel est l’unique quête des héros. Cet enjeu épuise des générations de personnages avant d’aboutir au compromis révolutionnaire. Ainsi Béraud s’inscrit dans la droite ligne de Michelet, en voyant dans l’émancipation du servage le fil conducteur de l’Histoire de ce peuple français dont les noms s’alignent désormais par milliers sur les monuments aux morts du siècle nouveau.

Au sens que Mikhaïl Bakhtine (1) conféra un jour au terme, ce cimetière est donc bien le chronotope (2)e des trois récits du cycle, puisque le cours des centaines de vies humaines qui s’y rencontrent au fil des siècles vient inexorablement s’achever entre ses murs. Après la scène de pillage de Sabolas par le baron des Adrets (fils aînés précipités des murailles, viol des femmes, incendie des maisons et exécutions en série), il reste même le seul lieu intact au milieu des ruines calcinées :

« Il ne restait rien de Sabolas, ni maisons, ni clocher, ni récoltes, ni curé, ni espoir, ni Dieu, ni saints. Absolument rien, que le cimetière. »

Et lorsque le corps de Patrice, le héros de Ciel de Suie, y est inhumé en 1894, le cycle peut s’achever sur une ultime phrase, réponse à la question « Qui va là ? » de l’exergue : « C’est un homme qui pleure. Passez votre chemin ! ». Entre cette œuvre romanesque et les écrits autobiographiques, si un lieu opère la transition, c’est bien encore lui : Après la mort de son père, le héros de La Gerbe d’Or, le narrateur de Qu’as-tu fait de ta jeunesse s’interroge : « Que fait-il maintenant ? Que font-ils les chers témoins, s’ils ne m’attendent, heureux et consolés, au pied de l’église, dans le vieux cimetière où nos anciens dorment sous les herbes folles ? »

Véritable matrice de l’œuvre, le cimetière de Sabolas est donc le point de départ et d’arrivée de toutes les créatures de Béraud. Il est la page où s’exprime le mythe béraldien par excellence : celui de la pérennité des aïeux, de la permanence et de la force du temps. Comme les monuments aux morts des humbles poilus de quatorze, il sollicite le récit historique de façon presque incantatoire : L’imaginaire qu’il suscite supplée les carences de l’histoire. Comme légitimée par l’abandon, la rêverie comble le manque d’archives, de grimoires, de manuscrits. Autour de ces vies qui furent et dont on n’a retenu que des noms, la mémoire et l’oubli, les deux pôles antagonistes de la force du temps, finissent par se fondre dans la rêverie où elles cessent de se combattre. Le temps qui la structure est celui de la fidélité historique, fondement de l’identité du seul héros à travers toutes les épreuves qui le frappent tour à tour : Sabolas. Fondement revendiqué haut et fort, également, de l’identité du narrateur et de la permanence de sa voix

[2] « Nous appellerons chronotope, ce qui se traduit littéralement par temps espace, la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature (…) Dans la chronotope littéraire a lieu la fusion des indices spatiaux e’t temporels en un tout intelligible et concret

Monument aux morts de Satolas

22:32 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : béraud, littérature, satolas, sabolas, dauphiné, guerre |