mardi, 20 novembre 2012

Oublie pas

Rien de nouveau, sur les bancs de l’Assemblée nationale : ça éructe, jappe, braille, parlotte. Ca se justifie, ça complaisance et ça rouche-caillonne des Yaka et des c’est la fôt’au-gouvernement-précédent. La France a perdu son triple A, l’andouillette a gardé tous les siens. Le contraire serait désolant. Il parait que les chirurgiens en ont assez d’être disent-ils payés comme des plombiers. A l’heure de l’homme-machine, qu’attendent-ils d’autre, de toute façon ? Z’ont fait des études disent-ils, et alors ? Bientôt tout le monde, à un ou deux ans près, fera des études de chirurgien. Même les putes se disent travailleuses. Travailleuses du sexe comme d’autres du bistouri. Vaut plus grand-chose, les études. Y’a ka aligner tout le monde sur le même salaire, un même salaire pour tous, un même diplôme pour tous, un même mariage pour tous, une même bagnole pour tous, un même logement pour tous, un même neurone pour tous. No discrimination. Pendant ce temps-là de plus en plus de gueux roupillent et somnolent devant leurs gobelets au marché. Bientôt plus personne n’aura la pièce. Que des puces. La même pour tous. On dit que les pauvres se méfient des riches mais c’est faux. Les pauvres se méfient des pauvres qui leur ressemblent toujours trop. S’en sortir, ça a toujours été leur mot.

Parfois le cœur te soulève et t’as l’envie de tout tourner en dérision et de tout rendre, comme après un gros repas. Logique. Derrière les grilles du cimetière, c’est l’oubli massif. On disait jadis que les morts dormaient, c’est désormais eux qui murmurent qu’on est tous tombés, les vivants, dans un profond sommeil. Entends-tu, les murmures des morts ? Comme ça repose l’esprit des conneries des vivants ? Un profond sommeil, une lourde amnésie qui coûtera cher d’en sortir. Tous ensemble, tous ensemble. N’en sortirons qu’un par un. Leur enfance encore vivante ou morte sur le dos, tout dépend.

Oublie pas.

16:24 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : assemblée, france, littérature, poésie, crise |

lundi, 19 novembre 2012

Belkacem, Fourest, Barjot et les autres...

Tous ces gens qui sont pour le mariage pour tous et, de manière générale, pour la transformation constante et mercantile de tout ce qui, de près ou de loin, porte le nom de tradition,

Tous ces adeptes du Tous ensemble, connectés en permanence et incapables de supporter le précieux fardeau de leur solitude

Seuls, pourtant, rencontreront un jour ce qui ne change pas, leur fin.

Il n’y a lieu ni de s’en réjouir ni de le déplorer, c’est ainsi.

A cela, Najet Vallaud Belkacem et sa cervelle de petit soldat de plomb, Caroline Fourest et sa rhétorique de plateau de Calvi n’y pourront rien changer

Elles peuvent bien se marier ensemble et adopter tous les enfants de couleur de la terre, qu’est-ce que ça me fait ?

La propagande bat son plein pour détruire jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien le monde des ancêtres

A ces deux paumées-là, je préfère la très sainte et très catholique Frigide Barjot

Les nains sont au pouvoir ou croient l'être, il n’y a pas lieu de s’en indigner davantage

Rira bien, disait le Neveu de Rameau, qui connait bien la serpillère, rira bien qui rira le dernier….

20:00 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : mariage pour tous, politique, france, vallaud belkacem, catherine fourest, frigide barjot |

dimanche, 18 novembre 2012

Le laitier de Noël

Le Laitier de Noël de Roland Counard est un récit d’apprentissage étrangement efficace, à la poésie réaliste et minimaliste. L’histoire se passe dans les années cinquante. Robin, le personnage principal est le narrateur-enfant. Tandis qu'il grandit, ses parents, grands-parents, voisins, prennent corps dans le phrasé par fragments successifs. En ces temps-là, par omission ou pour de bon, on mentait volontiers aux enfants dans les familles : pour leur bien, disait-on; la duplicité et l’inconstance des liens familiaux et sociaux se découvre donc dans un fossé, celui de la fiction qui sépare ce qui se dit de ce qui se fait, au fur et à mesure que l’intrigue se déroule : d’abord un accident, puis un meurtre.

Grandir parmi ces adultes qui sont de tels taiseux revient donc à mener une enquête sur le monde, c’est édifier son propre récit : ce « laitier de Noël », qui arrose de lait des arbres pour qu’ils poussent, entre dans le monde de la parole et de l’action, qu’il découvre être aussi celui du crime, en passant brusquement de l'ignorance à la cruauté. Il signe à chaque fois sa découverte et son apprentissage de la mort d’un litre de lait, laissé auprès du cadavre. Incisif, bref, ludique, poétique et policier, ce récit, qui ne se laisse pas consommer en une seule fois, engage à la relecture. Initialement publié en 1996 par Courant d’ombres, il vient d’être réédité par Jean jacques Nuel aux éditions Le Pont du change. Une des très bonnes surprises de la rentrée.

10:50 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : le laitier de noël, roland counard, le pont du change, littérature, poésie |

vendredi, 16 novembre 2012

Le Racine de la réclame

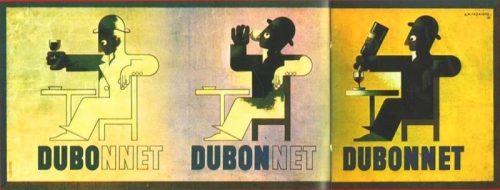

Un Cassandre, vous imaginez, terne, quelconque ? Il a bien son annonceur, un certain Dubonnet, le soir tombe dans son bureau comme dans un dessin de Hopper, les traits tirés, il cherche sa rime en pensant à autre chose dans on ne sait quel contre-champ, il doit rendre sa copie le lendemain, il commence à se faire du mouron en ne voyant rien venir, rien de chez rien, rien de rien ou juste un truc comme Dubonnet, le vin frais.

Il compte tristement ses syllabes sur le bout de ses doigts, un deux trois, le compte y est mais Dieu que que c’est mauvais. Du bonnet c’est pas mauvais : Un Cassandre à court, quoi. Un Adolphe-Jean-Edouard-Marie des plus mauvais jours, l’esprit essoré, jetant sur le papier des biffures, tâtonnant cette soirée de 1932, faire la réclame se dit-il c’est comme faire le tapin, c’est rien que ça, Un Dubonnet c’est parfait, non, non, pas possible d’être plus plat ; pire encore, Dubonnet, ça le fait…

Un autre, ailleurs, se serait peut-être contenté de ça. Après tout, un slogan, une affiche, qu’est-ce que c’est, et puis qu'est-ce que ça dure? Boire Dubonnet d’un seul trait, pourquoi ne pas se contenter de ça, écrit en grosses capitales sous un petit bonhomme qui vide son verre une fois, deux fois, trois fois et hop ! Il est des nôtres, il a bu son verre comme les nôtres…

Seulement voilà, l’intuition fulgurante, le trait de génie, la sagacité, la simplicité aussi, ce soir de 1932 : Il faut qu’il n’y ait rien à jeter dans ce qu’il trouve, rien, se dit-il. La perfection est à ce prix-là, quand on ne peut ni avancer ni reculer, ni entrer ni sortir, en aucun cas aller plus loin. Comme quand Hippolyte lance dans Phèdre ce vers fait de monosyllabiques : « Le Jour n’est pas plus pur que le fond de mon cœur », essayez-voir de faire mieux, douze mots, douze syllabes, plié.

Il faut, s’encourage Cassandre ce soir-là de 1932, atteindre Racine, je serai, se dit-il, le Racine de la réclame ; c’est du côté du simple que tout se trouve, il s’en convainc et soudain voilà que s’impose comme une source : Dubonnet, mais c’est bien sûr, Dubonnet ne peut rimer qu’avec lui-même, parce que Dubonnet c’est Dubonnet.

Dubonnet : Du beau, du bon, dubonnet : elle était, la solution, là, à portée de mot, à portée d’écoute, pas un phonème à retirer, pas un à ôter, rien qu’à déplier ce petit bonhomme noir qui s'emplit jusqu'au goulot, en trois coups sur fond jaune et c’était plié, un slogan comique aussi parfait qu'un alexandrin tragique qu’on ne saurait jamais plus oublier, Dubonnet c’est du beau, du bon, dubonnet….

08:46 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cassandre, adolphe mouron, publicité, dubonnet, racine |

mercredi, 14 novembre 2012

Le guide du démocrate

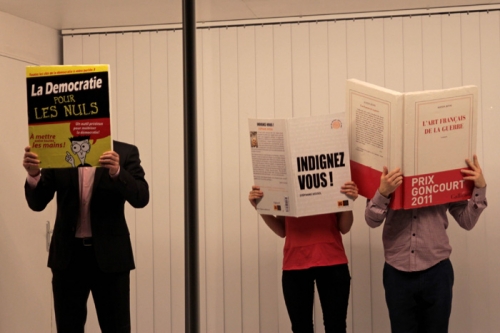

Soudain retentit le générique des Dossiers de l’écran, et, comme si s’ouvrait un rideau, le spectacle peut commencer. Conçu à la croisée de deux textes, Le Guide du démocrate d’Eric Arlix et Jean Charles Massera et We are l’Europe de Jean Charles Massera, il prend forme au croisement de deux partis-pris scénographiques :

- une succession de croquis montrant un couple d’homo democraticus aux prises avec la réalité de leur banale survie en société démocratique post-moderne d’une part ;

- les conseils ironiques d’un tonitruant démocratiseur, à mi chemin entre le coach et l’expert d’autre part, qui tantôt les observe et tantôt se mêle à leur existence.

Dans l’entrelacs de ces deux jeux, le spectacle trouve rapidement un véritable rythme, grâce notamment à l'interprétation des trois comédiens, qui tient la route sans défaillir un instant.

Le démocratique a-t-il tué la démocratie ?

Cette question tient lieu de lancinant fil d’Ariane pour coudre entre eux l’ensemble des tableaux. : celui de la météo et celui de la cantine, celui de la télé réalité et du story-telling politique, du sexe d’autant plus triste qu’il est libéré, de la convivialité d’autant plus feinte entre membres d’une même tribu qu’elle est inexistante partout ailleurs, des déboires d’un quotidien pour la survie bricolée, également éprouvés par des mâles et des femelles pris en sandwich entre le dernier Goncourt et le pamphlet d’Hessel… Car les personnages que la création aux Ateliers de Délétang propose sont imbibés à part égale de deux éléments contradictoires : les sons, les images et les lieux communs dont la société du spectacle les abreuve (nous abreuve) ; les concepts dont la tradition critique de la société du spectacle les a emplis (nous a emplis). Comme ils semblent n’être plus en mesure d’adhérer ni à la société du spectacle ni à sa critique, mais contraints de les subir tour à tour comme le côté pile et face d’un même conditionnement démocratique, leur état de non adhésion au Réel, qui constitue à la fois leur force et leur faiblesse, devient rapidement le ressort de l’intrigue.

Cela engendre beaucoup de bruit, trop sans doute pour eux qui, entre espérance et lassitude, renoncements et questionnements ne tiennent visiblement plus en place, comme des enfants Ainsi est-ce au spectacle de leur infantilisation (notre infantilisation) que nous sommes conviés. Le théâtre de Deletang met ainsi en scène les mésaventures de la pensée critique aux prises avec « la mondialisation des échanges et des informations », la pensée critique n’étant plus dans les démocraties modernes qu’une modalité d’échange et un mode d’information de plus, une des formes conventionnelles et obsédantes du vide. La scénographie et le décor montrent avec une joyeuse efficacité l'impasse dans laquelle la mise en relation des lieux communs produits conjointement par la société du spectacle et par sa critique placent les personnages (et les spectateurs).

Que faire alors pour bousculer tout ça ? Comme le tableau final le met à jour, même le discours politique (surtout lui) est devenu un objet de marketing insipide et creux en démocratie : le guide se révèle un non guide, pas même un escroc, un individu comme un autre qui ne propose aucune solution. Dans un tel contexte et avec un sujet aussi verbeux, maintenir en vie la fonction critique inhérente à la représentation théâtrale relève du tour de force : c’est une affaire de rythme et de croisement des points de vue, une affaire d'humour aussi; Deletang y parvient malgré tout, dans le mesure où le questionnement sur la démocratie demeure réellement vivant durant l’heure et demi que dure la représentation, et jusqu' la fin, contradictoire. Le guide du démocrate mérite donc le détour. C'est aux Ateliers, rue du Petit David, c'est dense et tonique, et c'est jusqu'au 6 décembre.

©David Anemian.

Le guide du démocrate ou Les clés pour gérer une vie sans projet

Mise en scène de Simon Délétang, avec Lise Chevalier, Steven Favournoux, François Rabette. Du 13 novembre au 6 décembre 2012.

12:57 Publié dans Des pièces de théâtre, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : le guide du démocrate, massera, eric arlix, simon deletang, lise chevalier, steven favournoux, françois rabette, les ateliers, théâtre, lyon, pensée critique |

mardi, 13 novembre 2012

Hollande : le blagueur au pied du mur

L’hyper-présidence n’a pas été inventée par Sarkozy, mais par Chirac et Jospin qui de concert ont fait voter le quinquennat : en voulant jouer le Mitterrand qui a le temps, Hollande s’est placé en porte à faux par rapport aux nouvelles règles du job présidentiel, comme disent les obamaniesques amerloques, et passe auprès d'une majorité de Français pour un décisionnaire trop mou, indécis, provincial : pour redorer cette image déplorable, il fait appel aujourd’hui à une recette qui peut être efficace, à condition d’en recadrer les codes dans le monde actuel et de ne pas la jouer sur le mode de la restauration : la conférence de presse présidentielle.

Car la conférence de presse est un exercice désuet, datant des temps anciens où l’on croyait que l’histoire était faite par les grands hommes. De temps en temps, ces grands hommes sortaient de leurs palais, le visage nimbé de cette patine très spéciale que confère l’exercice des grandes responsabilités. Ils se présentaient devant une assemblée non moins spéciale réunie pour l’occasion sur du mobilier ancien Régime, tous membres de la caste des journalistes accrédités à tutoyer les grands de ce monde, VRP patentés de ce quatrième pouvoir reconnu par Tocqueville depuis 1833 dans De la démocratie en Amérique, celui de la presse écrite. On les appelait des capitaines d’opinions, et leurs patrons, François Mouthon, Elie Blois, Jean Prouvost, à l’image de Citizen Kane, étaient des magnats de la rive droite craints et respectés. Ce petit clan, auquel s’adjoignait celui des reporters, disposait à lui seul du pouvoir d’informer un lectorat gigantesque et encore sensible à ce que Lasswell nomma en ces temps « la seringue hypodermique », lectorat devant lequel celui du Figaro, du Monde, de Libé et de toute la presse régionale fait mine d’une véritable peau de chagrin.

On comprend pourquoi la réunion de cette micro société, dans une mise en scène républicaine bien ritualisée, formait un enjeu de taille pour le pouvoir politique : au centre d’un intérêt supposé (celui de l’homme du peuple dont les journalistes figuraient déjà la matière cérébrale), établi en sa Cour moderne bruissant de rumeurs, se donne à entendre l’élu, tel un monarque singulier sur son trône, condescendant à livrer la doctrine de son action au « corps intermédiaire » reconnu dans sa pré-éminence.

Dans la scénographie autoritaire du pouvoir démocratique, la conférence de presse présidentielle jouait donc un rôle majeur. Elle a connu ses heures de gloire lorsque la presse elle-même connut le sien, sous la Troisième République. C’est à cette époque que le président américain Roosevelt, communiquant hors pair, inventa la seule représentation susceptible de la surpasser en popularité (à condition qu’elle fût réussie), la fameuse causerie au coin du feu, l’adresse directe au public, terme qui remplaça peu à peu le mot peuple. « Roosevelt savait que son auditoire était mondial et que tout ce qu’il disait pouvait servir à alimenter la propagande qui envahissait les ondes ». (1)

En France, le maître incontesté de l’exercice fut Charles de Gaulle : dès 1946, en tant que chef du gouvernement provisoire, et jusqu’en 1968, il émailla son action de ces pauses qui lui permettaient de manifester devant les journalistes une figure à la fois autoritaire et complice, hautaine et familière : bien plus que le contenu, la conférence de presse devenait le marqueur d’une posture, du type de relation paternaliste que le monarque cherche à instituer avec ses sujets.

Depuis De Gaulle, la presse écrite n’a cessé de reculer en influence devant les nouveaux médias. Quant au pouvoir du politique, il n’a cessé de s’amenuiser. A quoi bon se livrer aujourd’hui à un tel exercice ? Hollande détient-il un secret qu’il va révéler aux quelques quatre-cents membres du gratin médiatique (dont un tiers sont étrangers) cet après-midi ? Qui croit encore à cela ? Est-ce cela, la présidence normale qu’il se flattait d’inventer ? Ce retour aux mises en scènes poussiéreuses du passé qui ne servent, dans la salle des Fêtes de l’Elysée avec le salon Napoléon III derrière lui, qu’à flatter les membres des rédactions accrédités ?

Le monde actuel et sa crise vont trop vite pour Hollande, dont toutes les références sont dans le passé. S’il chute dans les sondages, c’est pour une raison simple : on ne peut prétendre longtemps faire de l’anti-sarkozisme quand on se met dans le costume de Sarkozy et qu’on applique les mêmes méthodes que lui. Il a voulu sa place ; il l’a. C’est bien ça son problème. Comme Sarkozy faisait son petit De Gaulle, Hollande risque bien de ressembler à un petit Sarkozy plus que décevant, déprimant. La roue tourne vite, et broie ceux qui ne rêvent que de tourner avec elle.

Hollande serait populaire s’il avait réellement la volonté de réformer le pouvoir, le rôle du président, la Constitution dans un réel sens démocratique, et la capacité de proposer à l’Europe de vraies solutions à la crise, à la France un projet vraiment dynamique. Parce qu’il semble penser que les réformes que tout le pays attendait étaient la ré-création des IUFM et le mariage pour tous, tout le monde voit bien que ce manœuvrier politicien en est incapable. Il voulait être sur la scène. Il y est. Pour faire quoi ? Le blagueur est au pied du mur.

(1)Harry Hopkins, Memorial de Roosevelt

10:27 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hyper-président, conférence de presse, françois hollande, président de la république, lasswell, de gaulle, france, politique, société |

vendredi, 09 novembre 2012

Quand le Nobel monte à la tête de l'Europe

« -Les gars, ça y, l’Nobel leur est monté à la tête

- A qui donc, dont tu causes ?

- A eux, pardi. A ceux-là tous de Bruxelles ! Y sont en train de pondre un nouvel euro avec la tête de qui, j’vous l’donne en mille ?

(silence autour du comptoir)

- Zidane ?

(Exclamations diverses autour du comptoir)

- Lady Gaga ?

(re-exclamations variées)

- Obama ?

- Charriez-pas, on n’est pas encore aux USA même si ça vient à grands pas

- Friendly ?

(grosse rigolade)

- Alors ? Benoit XVI ?

- Pire encore ! Je vous le donne en cent ! Je vous le donne en mille : A la déesse Europe !

- Non ?

- Si !

- Nous prennent pour des cons intégraux cette fois-ci !

- Ah ça ! Ah ah ah !

- In Athéna we trust…

(Heurts de verres, brouhahas)

Buvons à la démocratie ! Ah ah ah !

- C’est au moins une idée du Mario Draghi, ça…

- Ecoutez ce que dit la BCE (il lit) : « cette figure a été choisie car elle est clairement associée au continent européen, et apporte une touche d’humanité aux billets »

- Avec ça, si les Grecs se tirent de l’euro …

Eh bé moi, je dois pas voir clair dis donc !

- Z’en ont rien à foutre de la déesse Europe, les Grecs… Là-bas, c’est misère, la castagne, l'Achéron social, la guerre civile, cependant qu'ici, on débat entre bobos du mariage pour tous et de la déesse Europe !

- Nous non plus on n’en a rien à foutre de leurs dieux de papier ! Quelle bande de branleurs.

- La déesse Europe ! La déesse Europe ! S’ils imaginent qu’elle va sauver leur torche-cul d’euros !

(rires)

Moralité : Puisque Augustin est à la page, relisons les livres II & III de La Cité de Dieu, plutôt que le bar corse de Jérôme Ferrari :

« C’est à ce moment là que, sous le coup de la grande peur, les Romains se précipitèrent sur des remèdes sans effet et qui prêtent à rire (…) Mais de la République à l’Empire, les dieux n’ont pu empêcher la guerre civile»

La BCE a dévoilé ce jour quelques éléments du futur billet de cinq euros.

00:17 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : euro, europe, mario draghi, déesse europe, grèce, athéna, mythologie, enfumage, saint augustin |

jeudi, 08 novembre 2012

Friendly

Dans le rayon faute de goût, il y eut d’abord le fait de serrer la main de la reine d’Angleterre. Comme cette dernière a de l’éducation et est habituée aux mœurs des papous, elle a fait mine d’ignorer. Toujours dans le même rayon, il y a le tweet de Valérie à Ségolène, le spectacle ridicule de ce « président » presque sexagénaire coincé entre deux femmes aux dents longues aussi empoté qu’un adolescent de quinze ans.

Dans le rayon mauvais goût, c'est-à-dire un cran au-dessus (le rayon pur beauf) , il y eut « moi président » tout fier de son nouveau standing, paradant au JO, félicitant l’athlète aveugle Assia El Hannouni, médaillée d’or sur 400 mètres aux jeux para-olympiques, et s’étonnant qu’elle n’ait pas répondu aux grands signes qu’il lui avait adressés des tribunes… Le beauf dans toute sa gloire.

Dans le rayon pauvre mec, il y eut la dernière interview au Monde, dans lequel Hollande chougnait : « exercer le pouvoir, c’est dur »… « Moi Président » veut-il qu’on lui tende un mouchoir ?

Dans le rayon faux-cul, outre tous les mensonges tartinés avec son ton de texto, de meeting en meeting durant la campagne, à commencer par celui sur le traité européen (flemme de tous les recenser), il y a le mariage gay et les confidences au Parisien : « Dans mon esprit, un couple homo ça reste une étrangeté » vient-il d'avouer au Parisien. Sans doute est-ce pour ça qu’il veut les normaliser, comme lui… Euh, pardon, il n’est pas marié avec Valérie, comme Carla ne s’est pas gênée de le leur faire remarquer, il y a Première Dame et Première Dame.

Dans le rayon chevilles enflées, enfin, cette obsession constante d’être à la hauteur de François I… François II joue la pauvre pantomime mitterrandesque qui englobe la démarche, le ton de la voix, et des remarques du genre : « le mariage pour tous est une réforme aussi historique que l’abolition de la peine de mort ». Ah bon ? Pour faire aussi bien que l'ancêtre, il faudra aussi une Mazarine, un cancer à la prostate, un ami suicidé dans son bureau et un premier ministre suicidé un premier mai… On attend donc de voir la suite ! Qui sait ?

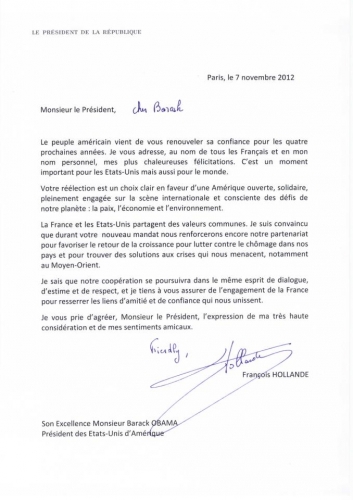

Pour clore cette liste à la Prévert, la dernière boulette vient de faire le tour des ambassades : pour féliciter Obama de sa réélection, l’ancien président du Conseil général de Corréze, monsieur Jourdain trop empressé de tutoyer les Grands de ce monde, lui a envoyé cette missive avec, d’une écriture appliquée presque puérile, un gallicisme aussi balourd qu'impropre (Friendly) à la fin.

Poor french président !

12:49 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : france, obama, françois hollande, friendly, bourdes, amateurisme, beaufitude |

mercredi, 07 novembre 2012

Le village global des cochons planétaires

De son propre aveu, le projet de Bloy lorsqu’il se lance dans l’Exégèse des lieux communs le 30 septembre 1897, c’est « d’obtenir enfin le mutisme du bourgeois ». (1) Comme il le précise lui-même dans son journal, le projet sera interrompu à la 36ème page et repris en juin 1901 au retour du Danemark, lors de cette fameuse captivité à Cochons-sur-Marne (2), expérience cruciale dans la vie de Bloy, sous tendue par cette : «horreur de vivre à une époque si maudite, si renégate, qu’il est impossible de trouver un saint ; je ne dis pas un saint homme, mais un homme saint, guérissant les malades et ressuscitant les morts, à qui on puisse dire : - Qu’est-ce que Dieu veut de moi, et que faut-il que je fasse » (3)

Qu’y –a-t-il de si urgent à faire taire le Bourgeois ? C’est qu’il est, explique Bloy « nécessairement borné dans son langage à un très petit nombre de formules », grâce auxquelles il reproduit, de génération en génération, les mêmes comportements. Ainsi transmis de père en fils, la sottise de ces formules risque de prendre « le caractère de l’éternité » (4). De devenir le lieu commun, c'est-à-dire le lieu où l’on pense, où l’on parle, où l’on vit et où l’on meurt emprisonné dans ce qu’on appellerait aujourd’hui l’opinion.

Alors qu’il vient de s’installer avec sa femme Jeanne à Lagny (qu’il appelle Cochons sur Marne) Bloy a toutes ses raisons de s’attaquer à la langue des cochons, précisément, laquelle triomphe autant dans les conversations de rue que sur la scène, dans les journaux que dans les romans de Paul Bourget, à l’église qu’à l’assemblée nationale. Mais la force spécifique du bréviaire bloyien, par rapport à tant d’autres Dictionnaires des Idées reçues qui ont pu circuler à l’époque, c’est qu’il s’attaque au lieu commun bourgeois non en ce qu’il est bourgeois, mais en ce qu’il est commun : le lieu commun se révèle en effet une parole mortifère, véritable prison dans laquelle tout esprit vivant ne peut que se sentir en captivité. Dresser la satire idéologique de son contenu bourgeois ne suffit donc pas : il convient d’en révéler la nature et la fonction pernicieuses. Bloy va donc démontrer que par leur forme même, l’ensemble des lieux communs qui circulent ont codifié une sorte d’Evangile de la Bêtise, parallèle au véritable Evangile, dont il occulte – en se substituant à lui dans la conscience populaire– le message véritable pour réguler non plus les consciences, mais les comportements.

Il place donc son œuvre pamphlétaire sous la garde de saint Jérôme, « interprète et commentateur inspiré » de la Parole Sainte, dont le nom explique Voragine signifie « vision de beauté » ou « juge des paroles » (5) Comme Pascal jetait à la face des libertins ses Pensées pour détourner le lecteur de leur athéisme, Bloy jette à celle des bons bourgeois catholiques de son temps son Exégèse, afin de mettre en lumière l’étendue – au sens propre – de leur mauvaise foi, de leur mauvaise Parole.

Pour cela, l’écrivain invente une méthode : au moment même où Saussure proclame l’arbitraire du signe, Bloy s’acharne à mettre à jour tous les implicites et les présupposés qui, dans l’énoncé même d’un propos semblant honorer Dieu, sont en réalité une insulte à sa Gloire. L’exégète s’emploie à démêler l’original de la copie, à traquer la fraude, la malignité, voire l’obscénité du lieu commun qui se donne comme une vérité éternelle quand il ne fait que servir les intérêts relatifs de qui le prononce. Avec cette dialectique du relatif et de l’absolu, on touche au cœur de la pensée et de la poétique de Bloy, qui n’est pas – contrairement à ce que disent ses ennemis – un simple satirique, mais un vrai chercheur de l’absolu.

C’est alors que le polémiste à l’ancienne endosse à son insu les habits du moderne linguiste, car c’est bien la nature du mot en tant que signe linguistique qui devient le sujet de l’analyse : « D’autres, écrit Bloy à Philippe Raoux, ont voulu montrer le dessous des mœurs, lequel est pour ainsi dire à fleur de sol. Moi, je voudrais montrer le dessous du langage, qui ne peut être rencontré qu’à une effroyable profondeur »

Bloy a-t-il obtenu le mutisme du Bourgeois français qu’il exécrait ?

Mieux que lui, deux guerres mondiales s’en sont chargées, et la plus grande partie de ces lieux communs, lorsqu’ils sont prononcés de nos jours, sonnent d’une grande désuétude, presque d’une grande naïveté. Pas même certain qu’un jeune lecteur en saisirait toute l’ironique complicité ni n’en gouterait la vive portée critique.

D’autres formules, néanmoins, pour établir un ordre plus politique que religieux et dicter une morale bien plus procédurière que celle du petit bourgeois d’alors ont vu le jour. Guettons-les à notre tour partout où elles pullulent car elles forment l’opinion publique et dressent la pensée unique, celle qu’il convient d’adopter quand on est un habitant du grand village mondial des cochons postmodernes. L’exégèse de Bloy possède cette force spirituelle inégalée : au-delà de son aspect satirique dont on peut rire à peu de frais, elle agit comme une épiphanie joycienne, parole vivifiante et spirituelle, à l’écoute de la duplicité fondamentale de tout langage institué.

- 1 ; Exégèse des lieux communs, avertissement liminaire de Bloy p 19

- 2 : Mon Journal, p 211, et Quatre-ans de captivité, p 384, Journal I, Bouquins

- 3 : idem, p 419

- 4 : Lieu commun LXXVI, « Rien n’est éternel »

- 5 : Jacques de Voragine, La légende dorée, Pleiade p811 à 819

- 6 : Lettres à Philippe Raoux, p 156

Le texte en ligne ICI

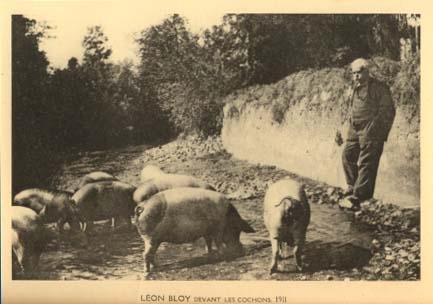

Léon Bloy parmi les cochons

10:44 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : léon bloy, exegese des lieux communs, littérature, société, cochons sur marne, langage, linguistique, politique |