mardi, 11 janvier 2011

L'argot qui se perd

« Pour être un homme du Milieu, il faut huit choses : avoir fait du ballon, être bousillé, savoir valser à l’envers, être nasi, ne pas se dégonfler, avoir une femme sur le tapin, savoir jouer à la belotte et jaspiner le jars. »

Edmond Locard, Confidences, Ed, Joannes Desvigne, 1951

Laboratoire de police de Lyon, atelier photographique, tatoué, papier au gélatino-bromure d’argent, v. 1930, fonds Edmond Locard, coll. ENSP, Saint-Cyr-au-Mont-d’or.

08:31 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : argot, edmond locard, langue française |

mercredi, 05 janvier 2011

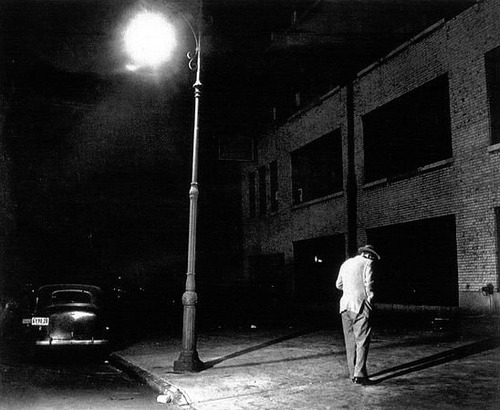

Violence ordinaire dans la cité

Récemment, sur le net, a circulé un grand nombre de récits d’agression de personnes, comme on dit : une octogénaire, un disc-jockey, une jeune femme, un journaliste… Pour un collier, pour un sac, pour un refus d’entrer, pour un mégot, pour un regard de travers…. On ne sait trop à qui profite cette profusion de récits délétères qui se répand partout. Forcément, leur nombre agit sur l’esprit de tout un chacun à force d’être ainsi assénés, tant on peut dire toute chose et son contraire au sujet de cette violence débridée devenue l’ordinaire de la cité. L’un d’entre eux m’a arrêté, que je reproduis tel quel :

« Un Lyonnais de 44 ans était en garde à vue dimanche à Lyon après avoir percuté en état d'ivresse une femme en coma éthylique allongée sur un parking, à la sortie d'une boîte de nuit, le matin du jour de l'An, a-t-on appris de source policière.

La victime, une ancienne prostituée de 35 ans connue dans les milieux de la drogue, a succombé à ses blessures une heure après son transfert à l'hôpital.

Interpellé sur place, le conducteur, également sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants et très connu des services de police, a déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu le corps de la femme, gisant dans la pénombre devant sa voiture.

Il a en outre affirmé ne pas la connaître, ce que les enquêteurs tentaient de vérifier dimanche, selon la même source. »

Tous les clichés du genre s’y retrouvent : L’usage du on, pour commencer, pour qualifier la voix qui informe. Entre l’événement et cette voix, par deux fois, le relai indispensable d’une métaphore, aussi musicale qu’éculée, pour égayer le récit : « la source ». A l’endroit où ça se passe, une figure anonyme mais efficace, celle de la police, des enquêteurs, dont le dur et improbable boulot redouble celui du journaliste : « ils tentent de vérifier » On croit entendre la-derrière le bruissement des pas de Maigret sur le gravier, ou ceux de Colombo sur l’asphalte. Alors, on retient son souffle.

Tout le personnel romanesque habituel à ce genre de saga erre en arrière-plan, les milieux de la drogue et ceux de la prostitution sans lesquels, depuis les meilleurs romans-feuilletons de Moïse Millaud, il n’est de presse qui vaille : « une ancienne prostituée », un « conducteur connu des services de police ». Par deux fois se profilent un avant à l’événement tragique, lequel sous-entend que, peut-être, malgré les affirmations du bonhomme, ils se connaissaient : Avec tout ce que cela implique de scenarii possibles en amont, et de mobiles à supposer pour ce qui deviendrait alors un meurtre prémédité. Le cœur se pince.

Car ce qui frappe, dans l’ambiance indispensable du « parking au petit matin » empli de « pénombre » et, on l’imagine, glacial, c’est le caractère parfaitement gratuit et, pour tout dire, déréalisé, dont le fait divers se trouve sans ça enrobé : La prostituée qui succomba aux blessures était déjà dans le coma, raide saoule devant la voiture depuis on ne sait combien de temps garée là : son corps, il ne ne l’avait pas vu, forcément, à cause de la pénombre. Elle, dans le rôle de la victime, lui, dans celui de l’assassin, certes, mais finalement innocemment tous deux, sans le vouloir ni le savoir, et sans même s’en rendre compte, tout comme dans un film, vraiment, ou dans un récit primable au Goncourt de l’an prochain, plongés dans une œuvre qui dirait l’irresponsabilité chronique des silhouettes en société du spectacle, l’inanité des temps postmodernes et de leur violence ordinaire à l’usage de figurants somnambules et même pas héroïques.

10:19 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : politique, société, lyon, violence, actualité |

mercredi, 29 décembre 2010

Un rêve de linguiste et accessoirement d'illuminé, de fou, de poète

« Il y a eu tout à fait au début du XIXe siècle, en particulier dans la première phase de découvertes que permettait la grammaire comparée, cette idée qu’on remontait aux origines de l’esprit humain, qu’on saisissait la naissance de la faculté du langage. On se demandait alors si c’était le verbe qui était né le premier, ou si c’était le nom. On se posait des questions de genèse absolue.

Aujourd’hui, on s’aperçoit qu’un tel problème n’a aucune réalité scientifique. Ce que la grammaire comparée, même la plus raffinée, celle qui bénéficie des circonstances historiques les plus favorables comme la grammaire comparée des langues indo-européennes, plutôt que celles des langues sémitiques qui sont pourtant attestées aussi à date très ancienne, ce que cette reconstitution nous livre, c’est l’étendue de quelques millénaires. C’est à dire une petite fraction de l’histoire linguistique de l’humanité.

Les hommes qui, vers le XV° millénaire avant notre ère, décoraient les cavernes de Lascaux, étaient des gens qui parlaient. C’est évident. Il n’y a pas d’existence commune sans langue. Il est par conséquent impossible de dater les origines du langage, non plus que les origines de la société. Mais nous ne saurons jamais comment ils parlaient.

L'idée que l'étude linguistique révélerait le langage en tant que produit de la nature ne peut plus être soutenue aujourd'hui. Nous voyons toujours le langage au sein d'une société, au sein d'une culture. Et si j'ai dit que l'homme ne naît pas dans la nature, mais dans la culture, c'est que tout enfant, et à toutes les époques, dans la préhistoire la plus reculée comme aujourd'hui, apprend nécessairement avec la langue les rudiments d'une culture. Aucune langue n'est séparable d'une fonction culturelle»

Emile Benveniste - Problèmes de linguistique générale 2 - 1974

1878 : C'était l'âge d'or de la linguistique, cet objet devenu depuis, avec le structuralisme, si austère : le temps des Bréal, des Saussure, des Meillet. Meillet fut le maître de Benveniste dans les années 20. Je ressens quelle passion, quel moteur, cela pouvait constituer pour ces chercheurs contemporains de Pasteur, de Littré et de Darwin, l'idée de revenir aux sources de la culture afin d'embrasser un fragment pur de la nature. Quelle déception cela dut être ensuite, de ne trouver, in fine, aux origines de la culture encore, que de la ... culture, tristement et bêtement humaine. Et encore, de la plus récente qui soit, de la culture niaisement romantique... On ne s'échappe pas si facilement de l'humaine finitude...

09:38 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : linguistique, lascaux, benveniste, littérature |

mardi, 21 décembre 2010

Defense et illustration des oisivetés hivernales

Oisif proviendrait en ligne courbe du latin otium. Courbe, parce que comme beaucoup de mots de formation populaire, il fit un détour par la langue vulgate, ce latin machouillé médiéval, d’où en 1350 jaillit ouesif, lequel donna d’abord oiseux, puis, par changement de suffixe savant, oisif. Quand je lis chez Robert les définitions des deux mots, je me demande quelle connotation tinte le mieux à mon oreille :

Oiseux : « Qui ne sert à rien, ne mène à rien »

Oisif : « Qui est dépourvu d’occupation, n’exerce pas de profession ».

Le mieux n’est-il pas de ne mener à rien ?

De oisif est dérivé oisiveté, qui est l’état qu’on imagine d’une personne oisive (pas nécessairement oiseuse) C’est un mot qui ne s’emploie, semble-t-il, qu’au singulier (on dit crânement que l’oisiveté serait la mère de tous les vices). Le terme s'utilise également au pluriel, pour qualifier un genre littéraire des plus agréables à pratiquer, les Oisivétés.

Les Oisivetés sont des textes qui se reconnaissent au fait d'être nés sous la plume d’un oisif. Peut-être même d’un oiseux, puisque les textes, songes, récits en question ne mènent pas nécessairement à grand chose. Sénèque, en conseillant à Lucilius de ne mener d’otium que studieux, n’était guère éloigné de l’Oisiveté entendue comme telle. Montaigne non plus, qui dès le huitième de ses essais, évoqua des « terres oisives » et, causant de son esprit, déclara qu’il ne pouvait lui faire de plus grande faveur « que de le laisser en pleine oisiveté, s’entretenir soi-même, et s’arrêter et rasseoir en soi » L’oisiveté favorise le bon comme le mauvais imaginaire, et si le mauvais est le prix à payer pour le bon, il ne faut point être avare de ses vices, contrairement à ce que prétend le proverbe.

Les Oisivetés ne sont guère éloignées non plus des Loisirs, autre genre littéraire oublié du siècle ignare où nous sommes. Le Loisir pourrait après tout être l’œuvre de l’oisif, même si les étymologistes nous soufflent à l’oreille qu’il n’en est rien.

Comme les Divertissements, les Loisirs sont davantage tournés vers l’extérieur. Dans cette forme de littérature assez libertine, le bourgeois narre des épisodes galants qui l'arriment davantage du réel, et deviennent donc assez rapidement ennuyeux, comme avec les Promenades ou les Souvenirs. Les Loisirs sont partie prenante du printemps, me semble-t-il. Les Promenades de l’été, les Souvenirs de l’automne. Tandis que les Oisivetés, comme les Divagations, dépendent foncièrement de l’hiver. Tous deux sont ensemble comme l'ongle à la main. C’est en ce sens qu’elles coiffent de haut tous les autres genres susnommés. Et qu’en ce 21 décembre, elles sont, plus que jamais, de saison.

14:33 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, hiver, oisivetés, essais, promenades, souvenirs |

dimanche, 19 décembre 2010

Lucide et disparue

Le monde actuel est complexe, changeant. L'idée du législateur semble être qu'il faut donc faire à ces complexités et à ces changements la plus grande place possible, afin d'y habituer les jeunes en leur enseignant les données : les données sociales, en premier lieu, évidemment, et aussi les données politiques, techniques – en bref, l’actualité. Cela leur plaira plus, les intéressera plus, dans la mesure où l'enseignement rejoindra la presse, la télévision, les débats de la table familiale ou du groupe syndical. Ils ne seront pas désorientés, parce qu'ils seront immédiatement insérés, jetés dans le bain.

Je voudrais plaider, de toute mon âme, pour une démarche exactement inverse. Je crois que la force de tout enseignement par rapport aux « événements qui font l'histoire du monde » est d'imposer aux esprits un détour. Si l'on veut s’orienter convenablement, dans une promenade au cours de laquelle on doit retrouver son chemin, il faut prendre, en pensée, du recul. Il faut se retourner, voir d'où vient le chemin que l'on est en train de parcourir et où sont les repères, recourir à une carte, sur laquelle le paysage confus, masqué de buissons et d'arbres, d'ombres et de creux, se ramène à un tracé schématique, couvrant un horizon bien plus étendu et qui soudain rend compte du paysage. Il en va de même dans les choses de l’esprit.

Complexe, notre société ? Ô combien ! Mais dans ce cas, pour l'appréhender, pour la comprendre, pour en comprendre les problèmes et les tendances, il faut précisément faire le détour et apprendre à connaître d'autres sociétés plus simples. Je crois que, dans l'ordre des conduites humaines, les problèmes peuvent être posés avec une force accrue, lorsque se découvre, au niveau de la famille ou de la cité, le premier exemple éclatant d'un dilemme humain : la mort d'Antigone et la mort de Socrate aident à comprendre l'héroïsme et à le sentir sans sa simplicité absolue.

Ecole vient d'un mot grec signifiant loisir. L'étude doit être à la pause féconde et enrichissante où l'on s'arme pour la vie et pour la réflexion, et où l'on entre en possession de tout un trésor humain, que plus tard on n'aura plus, en général, ni le temps ni l'occasion de découvrir. Peu importe que les jeunes, au sortir de l'université, soient un peu hors du temps, un peu trop entourés d'amis tels que Socrate ou Descartes, Antigone ou Ruy Blas, Virgile ou Rimbaud : la télévision, la radio, le cinéma, rétabliront, toujours bien assez vite, l'équilibre.

Mais si ce sont juste de petits énarques ou de petits syndiqués bien au courant des dernières réglementations et du cours des monnaies, qui rétablira l'équilibre ? Pour tout, il faut du temps, et des exercices austères. Il est besoin de ce qui paraît être inutile et inactuel. C'est cela que l'on appelle la culture, au sens actif du terme.

Jacqueline de Romilly (1913-2010) L'Enseignement en détresse 1984)

18:49 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jacqueline de romilly, enseignement, hellénisme |

vendredi, 10 décembre 2010

A me regarder, ils s'habitueront

La campagne médiatique pour l'élection présidentielle a donc commencé. Tandis que DSK joue le dieu absent, Sarkozy le dieu occupé ailleurs, Ségolène Royal et Martine Aubry ont enfourché leur vélo de campagne pour sillonner la banlieue. Marine le Pen a les yeux déjà posés sur les aiguilles du chrono et accuse Michel Drucker, le (vieux) gendre des familles, de faire de l'ostracisme à son encontre. Le palpitant feuilleton pour la désignation du prochain sous-préfet de l’Elysée a commencé.

« A me regarder, ils s'habitueront », a lancé Ségolène durant son pas de danse à Cergy, reprenant à son compte le troisième aphorisme de Rougeur des Matinaux de René Char :

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront ».

Le « ils » se trouve en italiques dans la version du poète.

Je ne sais ce que le poète aurait pensé de cette métamorphose en slogan de son aphorisme.

La resucée qu’en fait Ségolène est assez équivoque. S’agit-il d’assimiler sa promotion personnelle à un combat politique comparable à celui du maquis en pleine Résistance ? S’agit-il d’une auto-exhortation ironique ? S’agit-il d’un jeu de salon, du genre Précieuses Ridicules (Oyez gens de banlieue comme je suis cultivée...) ?

Cette intrusion du discours poétique assujetti à un discours auto-promotionnel (on ne peut même pas dire un discours politique au stade où nous en sommes de non-programme) met mal à l’aise. Elle avoue sans complexe à quel niveau de narcissisme se pose le débat, et à quel point l'électeur, simple sujet de ce ils, n'est désormais plus qu'un spectateur qu'on méprise.

Arrête ton Char, Ségolène, c'est affligeant.

12:07 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : rené char, littérature, politique, ps, ségolène royal, cergy |

vendredi, 03 décembre 2010

La "gallaire" Houellebecq

Florent Gallaire, le blogueur juriste qui avait mis à la disposition des internautes une version numérique de La Carte et le territoire de Houellebecq l’a finalement retirée, suite aux injonctions de Flammarion, tout en maintenant pourtant la "pertinence" de son analyse juridique sur la première page de son blog. Pour lui, le fait que Houellebecq ait inclus dans son texte plusieurs articles de wikipédia transformait ipso facto le texte entier (428 pages) en œuvre libre, par conséquent téléchargeable à volonté.

Le roman aurait été téléchargé plusieurs milliers de fois.

A y regarder de près, ces quelques milliers d’exemplaires qui se baladent dans la nature virtuelle auront surtout constitué un double instrument de promotion :

-pendant une dizaine de jours, on aura ça et là continué à parler du Goncourt 2010.

-ceux qui l’ont téléchargé l’auraient-ils acheté ?

Il me semble que Florent Gallaire, qui vient d’accéder à une éphémère notoriété grâce à sa confusion (sans doute volontaire) entre « libre de droits » et « licence libre » pourrait être un personnage de cette comédie décomposée, de ce monde où on survit par à-coups médiatiques, et qui constitue le monde romanesque de Houellebecq.

Je ne suis ni houellebecquophile ni houellebecquophobe. Il est cependant clair que Houellebecq avait les moyens de masquer ses quelques emprunts en soignant les raccords narratifs avec le reste du texte. Pourquoi a-t-il pris grand soin, au contraire, de les rendre visibles en créant même un effet de rupture de ton assez saisissant ?

A la première lecture du texte, il m’a semblé évident que Houellebecq se situait davantage dans une volonté de collage et de parodie que dans un souci de plagiat : ces interventions, qui miment assez lourdement (1) les interventions d’auteurs des vieux narrateurs omniscients du temps des Goncourt, n’amènent rien au roman, sinon un effet comique et un certain discours en creux sur la culture en toc d’aujourd’hui, lequel rejoint d’ailleurs le propos global de l’œuvre entière du romancier. Comme Houellebecq lui-même s’invite dans son roman en tant que personnage, il y fait entrer Frédéric Nihous et quelques autres notices de wikipédia. Manière d'évoquer la pauvreté et la tristesse du réel dans lequel évolue Jed Martin et ses comparses.

Florent Gallaire, ainsi qu’Eric Cantonna et ses déclarations aussi fracassantes que vaines sur la révolution du 7 décembre, pourraient tout aussi bien devenir les particules élémentaires d’un prochain roman. On voit bien, in fine, qu'ils ne valent guère mieux que ça. Personnages de leur temps, emblématiques de son dérisoire.

Une question, cependant, demeure pendante :

Ce roman, quel romancier aura à coeur de se donner encore la peine de l’écrire ?

(1) Voir le billet consacré au roman ICI

12:38 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : florent gallaire, michel houellebecq, prix goncourt, littérature, société, wikipédia |

dimanche, 28 novembre 2010

Drucker, peut-être ?

Les débats sur la mort, l’autre vie ou la survie de la littérature m’emmerdent, c’est vrai. Car rien n’en sortira de vivifiant, jamais. Rien de charnel, de consistant.

Ce que je dis, c’est qu’un véritable grand texte demeure, pour de vrai, intraduisible. Un grand texte contraint ses lecteurs à le lire dans sa langue.

Fut un temps, on apprenait l’italien pour Dante. L’anglais pour Shakespeare. Le français pour Chateaubriand. Le russe pour Dostoïevski.

Proust et Céline furent sans doute les derniers écrivains français pour qui vaille le coup d’apprendre le français. L’effort. La peine.

A l’esprit de qui cela viendrait-il d’apprendre le français pour lire Nothomb, Beigbeder ou Houellebecq ?

On les traduit, c’est plus commode.

Et c’est là que le bât blesse…

La littérature traduisible a tué la Littérature. Traduire Mathias Enard, n'importe quel lycéen devrait encore en être capable. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il a décroché leur Goncourt.

Celle idéologie douce, cette idéologie de lycéens, qui veut que nous soyons un monde pareil, une seule humanité, une société mondialisée, a brave new wold, n’a plus besoin d’écrivains.

Tout juste d’images et de sportifs. De sportifs aux dents propres.

Cette idéologie douce, si consensuelle, qu’il n’y a RIEN à en dire, et rien à en écrire

Drucker, peut-être ?

17:11 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : michel drucker, littérature, mondialisation, politique |

samedi, 27 novembre 2010

La bourse ou la vie

Degas - Portraits à la Bourse.

Que des spéculateurs puissent aussi facilement s’attaquer à des Etats, que des gouvernements puissent aussi facilement se dédouaner de leurs responsabilités, n’est-ce pas la preuve d’une faillite globale de la civilisation même ?

Le vocabulaire guerrier, mis au service de la défense des intérêts particuliers, s’est emparé de l’économie, il a gagné le discours politique, institutionnel, sociétal, démocratique : chaque parti cherche son « patron », chaque syndicat son « leader », chaque équipe son « coach », et chacun son banquier.

Ce qui fait couler le navire est un processus suicidaire dans le crédit duquel, un jour, tout le monde a placé au moins un penny : tout le monde le sait, chacun en témoigne à sa façon, dans un banquet de dupes où quiconque voit son voisin manger une part plus petite ou plus grande que lui du même gâteau crie à l’inégalité de son seul point de vue.

La langue de bois accouche ainsi d’un langage de fer généralisé, qui tient lieu de morale pragmatique devant laquelle, peu ou prou, tout esprit est sommé de s’incliner.

10:55 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, argent, économie |