dimanche, 04 janvier 2009

Le faucheur sans peur et sans reproche

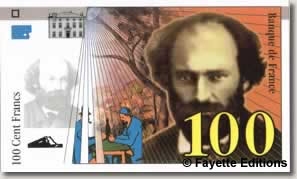

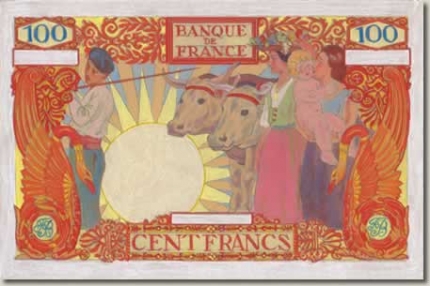

1915 : La guerre et ses vicissitudes engendrent des besoins supplémentaires en petites coupures. On décide de créer en toute urgence un nouveau billet de 20 francs. Le moulage en plâtre d'une médaille de Bayard vu de profil, conservée à la Bibliothèque Nationale fournira et formera le motif de la vignette, reproduit également en filigrane. Bayard devient ainsi le premier personnage historique à remplacer sur un billet français les allégories abstraites et les dieux pour lesquels on avait opté durant le tout dix-neuvième siècle. Bayard ouvre ainsi un long et grave cortège de figures choisies, véritable album de bandes dessinées de l'histoire du pays, qui ne se refermera qu'avec l'apparition des billets européens aussi laids qu'anonymes que nous manipulons dorénavant. Pourquoi Bayard ? Sans peur et sans reproche : la devise, en pleine guerre de quatorze, a pu paraître de circonstance. On la dispose donc sur le billet, fractionnée en deux morceaux, sous chaque partie du médaillon. Gravé par Romagnol et imprimé à Lyon, sur papier du Marais, dès mars 1917, le nouveau 20 francs sera mis en circulation le 1er octobre de cette même année.

Sur le verso du Bayard, un faucheur est debout, en train d'aiguiser d’un geste leste la lame de sa faux. Sur la tête du faucheur un galurin assez large. Il est en bras de chemise, un fourreau à la ceinture, a l'air plein de santé, de fougue. A l’heure de l’angélus, on le croirait surgi d'un poème de Francis Jammes : France rurale, bonne France paysanne, sans peur, non plus, et sans reproche, qui envoie au front des troupes, en veux-tu en voilà! Est-ce l’Angélus de l’aube ou celui du soir ? On ne le sait. Tout autour de lui, dans un camaïeu fort attrayant, la moisson est abondante, bleu et clair, le jour est prometteur. Les saisons vivent encore. On pense pourtant à ces quatrains de Péguy, le fils boursier du menuisier d’Orléans qui mourut en chevalier le 5 septembre 1914, fauché d’une balle au front à Villeroy, 22 km de Notre Dame de Paris :

O peine seule épouse

Dans la maison

Peine seule jalouse

Seule en prison

Ton château sur la roche

Et ton donjon

Sans peur et sans reproche

Et ton blason.

Avec le forgeron et le savant, le faucheur demeure un personnage éminemment emblématique, qu’on retrouve sur de nombreux billets. Ce billet de vingt francs, ne comprenant que deux couleurs typographiques sur chaque face en raison de la rapidité de sa fabrication, se révélera à l’usage fort vulnérable : Huit falsifications seront recensées entre 1919 et 1927; le Bayard et son faucheur cessent donc d’être imprimés à partir de 1920, et sont retirés de la circulation en 1930. Le Bayard et son faucheur demeurent tous deux indissociés, telle une pièce de collection précautionneusement conservée dans de beaux albums en cuir, ceux qu'on montre aux invités dans la grand salle, non loin de l'âtre, en s'aidant d'une lampe tachée de quelques cacas de mouches, tandis que le vent bat la colline au-dehors :

On fauchait au soleil où les herbes bougeaient

et le chien, timide et pauvre, par devoir aboyait.

La vie existait. Un paysan disait de gros mots

à une mendiante volant des haricots.

Les morceaux de fôret étaient des pierres noires.

Il sortait des jardins l'odeur tiède des poires.

La terre était pareille aux faucheuses de foin,

la cloche de l'église toussait au loin.

Et le ciel était bleu et blanc et, dans la paille,

on entendait se taire le vol lourd des cailles.

Francis Jammes – «Le soleil fasait luire » (De l’Angélus de l’aube à l'Angélus du soir – 1897)

07:05 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : billets français, bayard, littérature, francis jammes, charles péguy |

samedi, 03 janvier 2009

La Couzonnaise

La Couzonnaise est une chanson à boire de la fin du XVIIIème. C'est la chanson des carriers de Couzon-au-Mont-d'Or, à quelque 12 km au nord de Lyon, au bord de la Saône. Ce petit village a été célèbre autrefois en raison de ses carrières de pierres, d'où bon nombre d'immeubles lyonnais sont sorties. Le chansonnier Pierre Dupont, enfant de Rochetaillé (le village d'en face) se fait écho de cette vieille chanson dans son Chant des Carriers.

Mais omme beaucoup de chants populaires du dix-huitième siècle, la Couzonnaise est anonyme. Dans la première strophe, il est question de Vaise :

Bévin on cou, bévin-z-in dou,

E djamé tra neu z-an fa pou.

On cou n’arrouzé qu’ina braza ;

Pe bin bâr à la Cozenâza

E fo repequô, mon patron

Te né sa pô bar’a repetechon ?

Mon pour’ami, pôssa pé Vaza !

Traduction :

Buvons un coup, buvons-en deux,

Et jamais trois ne nous ont fait peur.

Un coup n'arrose que bien peu;

Pour bien boire à la Couzonnaise,

Il faut recommencer, mon patron.

Tu ne sais pas boire à répétition ?

Mon pauvre ami, passe par Vaise !

(Billet dédié à Frasby de Certains Jours)

16:21 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : vaise, lyon, littérature, culture, histoire, société |

Les valses de Vaise

Vaise... A qui cela dit-il quelque chose ? Cela commence comme Vienne, et on pourrait en effet imaginer quelques valses de Vaise, tourbillonnées ici jusqu'au vertige. Car au fil du temps, il y eut bien plusieurs Vaise, et la mémoire comme l'imaginaire peuvent longtemps virevolter ici, des cabanes de l'age de bronze aux cabarets du XIXème siècle, jusqu'aux résidences en béton d'aujourd'hui : le village en bordure de Saône, résidence d'archevêques et de rois de l'Ancien Régime ; le faubourg ouvrier où s'entassaient les marchands de vin et les petits hôtels durant le Second Empire et jusqu'à la Belle Epoque ; le quartier restructuré de l'ère Collomb, pour cadres endettés, avec rues piétonnes, boutiques bio & mobilier urbain.

Pour tous les néophytes, il faut rappeler que Vaise fut longtemps un village, aussi charmant qu'autonome, en bordure de Saône, aux portes de Lyon. On en fait mention pour la première fois au douzième siècle dans les chartes de l'abbaye d'Ainay. Quelques maisons, groupées autour d'une humble église à présent disparue, faisaient alors de Vaise une dépendance agréable de la paroisse d'Ecully. Le vénérable Brun la Valette précise que la première église de Vaise fut sans doute élevée sur les débris d'un sanctuaire gallo-romain. Alors, comme disent les jeunes d'à présent, total respect ! Cette ancienne église de Vaise joua durant tout le Moyen-Age un rôle spécifique lorsque on fêtait la Fête des Merveilles, le mardi avant la Saint-Jean Baptiste : le clergé et les fidèles de toutes les autres paroisses lyonnaises se réunissaient devant elle, avant de descendre la Saône en cortège, jusqu'à Ainay.

Le reste du temps, la commune était un lieu de transit, où florissaient les auberges. De très beaux domaines, notamment les châteaux de La Claire, de Rochecardon et de La Duchère furent construits sur ces terres. Avant d'entrer dans leur bonne ville de Lyon, beaucoup de souverains s'arrêtèrent dans l'un ou l'autre de ces établissements : Vaise eut ainsi l'honneur de loger Charles VI, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Napoléon... Le village lui-même était assez penaud, misérable. Sous le premier Empire, s'y blottissaient 2400 âmes, tout au plus. A partir de la Restauration, cet ancien Vaise s'éteignit et céda la place au quartier de l'Industrie : corderie, docks, gare d'eau, tuiliers, tanneurs... Vaise devient un quartier ouvrier, comme on dit à l'époque, qui connut du 28 octobre au 19 novembre 1840 des inondations dramatiques de la Saône : plus de deux cents maisons en pisé disparurent, et sur les 5000 habitants, beaucoup gagnèrent la Croix-Rousse ou Saint-Just et ne revinrent jamais plus. Le marché à bestiaux de Saint-Just y fut transféré en 1855, et peu de temps après les abattoirs de la ville. Cette terre, qu'avait foulée des rois de France l'était désormais par les bêtes apeurées qu'on menait à la mort. Une gare de chemin de fer fut bâtie.

Avec celle de la Croix-Rousse et celle de la Guillotière, la commune de Vaise fut rattachée à Lyon par Napoléon III en 1852, devenant ainsi le neuvième arrondissement de la grande ville autrefois mitoyenne. Au vingtième siècle, le percement du tunnel de la Croix-Rousse coupa littéralement l'endroit en deux, faisant de la rue Marietton une sorte de dégorgeoir pour tout le reste de la ville, l'un des lieux les plus pollués et embouteillés, cauchemar des piétons comme des automobilistes. Vaise souffrit, à la Libération, des bombardements alliés. Le 26 mai 1944, on célèbre un mariage dans l'église de l'Annonciation lorsque brusquement hurlent les sirènes. Les Américains larguent un tapis de bombes sur la voie ferrée et la gare de Vaise, ravageant au passage une partie du quartier et l'église de l'Annonciation. Parmi les nombreux morts, les mariés et le prêtre qui venait de les unir. L'autre église de Vaise (Saint-Pierre) est également touchée.

Valsait-on encore à Vaise ? Je ne sais. On y mangeait en tous cas pour pas cher dans les années soixante dix, lorsque Maurice Yendt y implanta son théâtre des Jeunes Années (à présent TNG). S'il est un roman que tous les Vaisois devraient connaïtre, c'est bien cet étonnant Roman d'un vieux Groléen de Georges Champeaux (Ed. de Guignol, 1919). Le petit livre raconte une histoire d'amour réaliste qui se déroule au début du vingtième siècle en ranimant à merveille toutes les senteurs et les couleurs de ce faubourg ouvrier du dix-neuvième siècle, à présent entièrement remodelé par la pelleteuse immobilière. L'ancienne zone est devenue un secteur urbain résidentiel, et comme d'autres secteurs urbains, il est investi par ce qu"on appelle non sans quelque fatuité les "bourgeois-bohèmes" (c'est bien souvent des bobos qui disent bobos, avez-vous remarqué ? Et bobo soit qui s'en dédie !). A la place des anciens entrepôts, ça pousse donc comme champignons, des fleurs de béton plus ou moins haïssables, comme le siècle spéculatif en redemande, bureaux, résidences, on ne sait trop, tant tout se ressemble. Restent quelques cours mal pavées, quelques chemins biscornus pour nourrir le rêve de qui veut encore valser à Vaise. Quelques plaques de rues, également, font vestige d'autrefois. J'en profite pour faire un clin d'œil au blog Rues de Lyon

Demeurent l'allée des Cavatines, la rue du Chapeau Rouge, le chemin des Contrebandiers, la rue des Deux Amants, la rue des Prés... Et puis ce nom étrange, beau et laid à la fois, qu'il pleuve sur Vaise, ou que le soleil y brille, ce vieux mot passé durant tant de siècles, par tant de bouches, Vaise...

00:07 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : vaise, lyon, littérature, culture, histoire, société |

vendredi, 02 janvier 2009

Faire des efforts

« Pour nous en sortir, chacun devra faire des efforts » : L’énoncé repose sur un beau parallélisme : deux propositions aussi filoutes l'une que l'autre, de chaque côté de la virgule déhanchée, dans le flot du discours présidentiel de mercredi soir.

Tout d’abord, s’en sortir : Verbe à l’infinitif, expression populaire. On n’arrive plus à boucler les deux bouts, on s’en sort plus : propos de rues, de trottoir. Plainte récurrente du petit peuple, entendue mille et mille fois dans les familles. Nous, première personne du pluriel, ce qu’on appelle en grammaire l’emploi pédagogique de la première personne. Mais qu’est ce que ce président à 18.690 euros bruts par mois vient faire parmi ce collectif de pauvres qui ont besoin de s’en sortir ? Sa fortune jointe à celle de sa Carla, il s’en sort très bien, non ? A-t-il besoin de le dire ? Pas plus qu’il n’a besoin de s’en sortir. Il ne vient faire ici qu’un discours. Un de plus. Cette expression, « s’en sortir », il l’a volée dans la bouche des pauvres gens. Voleur, devrions-nous dire. Voleur de mots. Sale boulot de causeur de réveillon. Il y a ce pour, aussi, qui ne fixe aucune ligne présidentielle, mais dérobe aussi celle des pauvres gens car, bien sûr, ils n’aspirent qu’à ça, s’en sortir, depuis la nuit des temps, ils veulent s’en sortir, ils ne pensent qu’à ça, les pauvres. Sarkozy, c’est le renard dans le poulailler qui vient piquer le grain de la poulaillerie. Oui. Leurs mots. Leurs buts. Tout. Il a le mot qui ment, tout comme le geste : « Pour nous en sortir », dit-il.…

Deuxième proposition : On passe soudain au singulier. Chacun. Pronom indéfini, troisième personne du singulier. Le collectif est soudain défait. Chacun. Solitude des fins de mois. La Carla et le Nicolas les ont-ils connues, ces fins de mois-là ? On rigole. C’est pourtant pas drôle. Chacun, soudain, se retrouve tout seul : car soudain, le président, l'Etat, l'autorité se retirent. Réintègre la bibliothèque de l’Elysée. Celle de ses prédécesseurs. La taille et la majesté en moins. A petite époque, petit état. A petit état, petit président. Il n’est plus avec nous et le pluriel redevient un singulier, liberté individuelle, vous dira-t-il, oblige. Devra : indicatif futur, frôlant ici la valeur d’injonction. N’attendez rien de ce type que vous avez élu. Rien. Chacun devra (singulier) faire des efforts. Et notez bien le pluriel au mot effort : « des efforts ». La grammaire est comme ça. Infaillible. Non pas le miroir de l’âme, mais celle des intentions ; Sarkozy ne dit pas : chacun devra faire un effort. Il ne dit pas Nous devrons faire des efforts. Mais cette tournure, à l’image du rictus sarkozien, à mi-chemin entre la faute de grammaire, le parler démagogique, le programme idéologique,: « chacun devra faire des efforts.» Faire des efforts. Cela sent bien sûr son bulletin trimestriel. Sarkozy parle à des enfants. Un monde nouveau, dit-il, doit sortir de cela. Et dans ce monde, Sarkozy l'avocat fera des discours.

00:06 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : sarkozy, lieu commun, langue française |

jeudi, 01 janvier 2009

La plus bath des ...

04:05 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : fêtes, voeux, bonne année |

mercredi, 31 décembre 2008

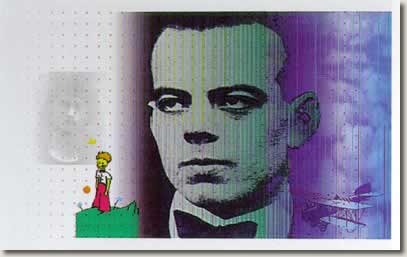

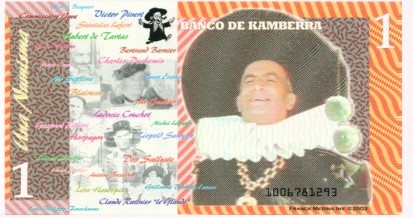

Le billet qui n'existe pas

BONNE ANNEE

2009

A TOUS

01:20 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (28) | Tags : fêtes, fête, noël, anciens francs, société, billets français |

mardi, 30 décembre 2008

Chronique de l'euro symbolique, de Roselyne Bachelot et de l'Amérique

Après avoir été promené dans un véhicule de la Samu sur les routes de l’Essonne durant cinq heures, un homme finit par décéder, après avoir trouvé portes closes dans 27 hôpitaux d’Ile de France et fait, entouré de médecins, trois malaises cardiaques successifs. Réaction de Roselyne Blanchot sur une chaine nationale, le 29 décembre au soir : « Pourquoi l’offre de soin qui existait n’a-t-elle pas rencontré la demande évidente ? Cela pose la question du pilotage de l’information. » Un ministre de la santé qui parle offre et demande en plein milieu d’un drame humain, cela devrait émouvoir le pays. Bof ! Plus le temps, vraiment. Plus le temps de relever les écarts de langage, le discours déconnecté, la technicité impuissante : Un mort à Cergy, un mort à Argenteuil : ce sont cette fois-ci des SDF. Mercredi, veille de Noël, un enfant meurt à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le quatorzième arrondissement d’une surdose de magnésium. Nous sommes en France. 337 SDF sont déjà morts cette année dans la rue

Le litre de super sans plomb flirte à nouveau avec 1 euro, l’euro symbolique avec lequel bientôt, la Chine va acheter l’Amérique. Voilà une nouvelle intéressante, qui croise celle des routes verglacées. Les températures nocturnes descendant quasiment partout à moins cinq degrés, les alertes grand froid sont lancées tous azimuts. Je ne sais pas si, pour un euro, j’en voudrais, moi, de l’Amérique. Franchement. Que ferais-je de ses 302 074 000 habitants, dont la plupart sont, faut bien l’avouer, loin d’être un cadeau ? Il faut s’appeler Bush ou Obama pour développer de tels fantasmes. Ou Roselyne Bachelot. Ce serait drôle d’imaginer Roselyne en first lady américaine : Sa maison serait blanche. Elle trouverait la façade très laide. Avec raison, convenons-en. Première chose à faire, donc, refaire la façade, forcément, dirait-elle à quelques ouvriers obèses. Balancer ces colonnes neo-classiques, d’un goût kitch à dormir dehors par – 5. Avec raison, à nouveau. On se souvient de la formule d’Alain Peyrefitte « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Il avait trouvé la formule si jolie qu’il en avait fait un essai, et les libraires avaient trouvé l’essai si vendable qu’ils en avaient fait un best-seller. C’était en 1973. Juste deux ans après la mort d’Alexandre Vialatte qui ne put jamais donc lire l’ouvrage. Juste un an avant le choc dit pétrolier. Je ne crois pas que ce genre de bouquins aurait intéressé Vialatte, remarquez.. C’était le commencement d’une lente dérive qui amena Jack Lang ou son nègre à écrire des conneries sur François 1er et Nicolas Sarkozy à épouser Carla Bruni.

Le dernier essai politique sérieux écrit le fut par Raymond Aron et c’était ses Mémoires. Cela date, tout de même, puisque je vois sur mon vieil exemplaire que le dépôt légal est de 1983. Début des plans-rigueur. Pauvre de nous ! C’est vrai que quand on compare le style des Mémoires de Raymond Aron, rien que la table des matières, tiens ... et qu'à n’importe quelle page, on pioche une ou deux phrases, n'importe lesquelles... - avec le non- style, la table des matières, les phrases, de tous ces essais actuels de pseudo-politiques et de pseudo-intellectuels pour rayons culturels de grandes surfaces, on prend peur. On a beau dire, BHL, ça fait danseur mondain, à côté, ça renifle sa Dombasle à plein nez. Aron avait plus de classe. Madame Aron, dont je n’ai jamais vu l'image, également.

Pour un euro symbolique, je préférerais une toile de maître à l’Amérique. Mais bon, les Chinois, qui finalement ne sont rien que des Américains en puissance, préféreront se payer l’Amérique, c'est évident. Pour eux, c''est un rêve à débrider les yeux. Tant pis pour eux. Il y a très longtemps, j’avais rêvé que j’acquerrais un Quentin de La Tour pour un franc symbolique. Depuis, la valeur de mon rêve donc a été multiplié par 6,56, mais cela reste malgré tout un rêve, puisque je n’ai toujours pas de toile de maître à la maison. Quand Roselyne a fini de débiter son horrible phrase sur le capital-santé / libre échange hospitalier & tagada-tsoin-tsoin - avec tous ces morts en arrière-plan, on nous a annoncé que les Mutuelles allaient augmenter en flèche dès janvier : la seule façon de s’en sortir à partir de l’année prochaine serait de réfléchir à deux fois à ses dépenses santé. Eh oui ! tout ça coule de source, comme le gyrophare d'une ambulance entre 27 hôpitaux, messieurs dames. C’est pourquoi elle serait mieux à la Maison Blanche que dans un grand ministère parisien, Roselyne ! Amis, dites à la Chine : pour un euro symbolique, on vous l’envoie, avec tout le reste de l’Amérique!

Et c'est ainsi qu'Alexandre serait grand.

Après avoir été promené dans un véhicule de la Samu sur les routes de l’Essonne durant cinq heures, un homme finit par décéder, après avoir trouvé portes closes dans 27 hôpitaux d’Ile de France et fait, entouré de médecins, trois malaises cardiaques successifs. Réaction de Roselyne Blanchot sur une chaine nationale, le 29 décembre au soir : « Pourquoi l’offre de soin qui existait n’a-t-elle pas rencontré la demande évidente ? Cela pose la question du pilotage de l’information. » Un ministre de la santé qui parle offre et demande en plein milieu d’un drame humain, cela devrait émouvoir le pays. Bof ! Plus le temps, vraiment. Plus le temps de relever les écarts de langage, le discours déconnecté, la technicité impuissante : Un mort à Cergy, un mort à Argenteuil : ce sont cette fois-ci des SDF. Mercredi, veille de Noël, un enfant meurt à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le quatorzième arrondissement d’une surdose de magnésium. Nous sommes en France. 337 SDF sont déjà morts cette année dans la rue

Le litre de super sans plomb flirte à nouveau avec 1 euro, l’euro symbolique avec lequel bientôt, la Chine va acheter l’Amérique. Voilà une nouvelle intéressante, qui croise celle des routes verglacées. Les températures nocturnes descendant quasiment partout à moins cinq degrés, les alertes grand froid sont lancées tous azimuts. Je ne sais pas si, pour un euro, j’en voudrais, moi, de l’Amérique. Franchement. Que ferais-je de ses 302 074 000 habitants, dont la plupart sont, faut bien l’avouer, loin d’être un cadeau ? Il faut s’appeler Bush ou Obama pour développer de tels fantasmes. Ou Roselyne Bachelot. Ce serait drôle d’imaginer Roselyne en first lady américaine : Sa maison serait blanche. Elle trouverait la façade très laide. Avec raison, convenons-en. Première chose à faire, donc, refaire la façade, forcément, dirait-elle à quelques ouvriers obèses. Balancer ces colonnes neo-classiques, d’un goût kitch à dormir dehors par – 5. Avec raison, à nouveau. On se souvient de la formule d’Alain Peyrefitte « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Il avait trouvé la formule si jolie qu’il en avait fait un essai, et les libraires avaient trouvé l’essai si vendable qu’ils en avaient fait un best-seller. C’était en 1973. Juste deux ans après la mort d’Alexandre Vialatte qui ne put jamais donc lire l’ouvrage. Juste un an avant le choc dit pétrolier. Je ne crois pas que ce genre de bouquins aurait intéressé Vialatte, remarquez.. C’était le commencement d’une lente dérive qui amena Jack Lang ou son nègre à écrire des conneries sur François 1er et Nicolas Sarkozy à épouser Carla Bruni. Le dernier essai politique sérieux écrit le fut par Raymond Aron et c’était ses Mémoires. Cela date, tout de même, puisque je vois sur mon vieil exemplaire que le dépôt légal est de 1983. Début des plans-rigueur. Pauvre de nous ! C’est vrai que quand on compare le style des Mémoires de Raymond Aron, rien que la table des matières, tiens ... et qu'à n’importe quelle page, on pioche une ou deux phrases, n'importe lesquelles... - avec le non- style, la table des matières, les phrases, de tous ces essais actuels de pseudo-politiques et de pseudo-intellectuels pour rayons culturels de grandes surfaces, on prend peur. On a beau dire, BHL, ça fait danseur mondain, à côté, ça renifle sa Dombasle à plein nez. Aron avait plus de classe. Madame Aron, dont je n’ai jamais vu l'image, également.

Pour un euro symbolique, je préférerais une toile de maître à l’Amérique. Mais bon, les Chinois, qui finalement ne sont rien que des Américains en puissance, préféreront se payer l’Amérique, c'est évident. Pour eux, c''est un rêve à débrider les yeux. Tant pis pour eux. Il y a très longtemps, j’avais rêvé que j’acquerrais un Quentin de La Tour pour un franc symbolique. Depuis, la valeur de mon rêve donc a été multiplié par 6,56, mais cela reste malgré tout un rêve, puisque je n’ai toujours pas de toile de maître à la maison. Quand Roselyne a fini de débiter son horrible phrase sur le capital-santé / libre échange hospitalier & tagada-tsoin-tsoin - avec tous ces morts en arrière-plan, on nous a annoncé que les Mutuelles allaient augmenter en flèche dès janvier : la seule façon de s’en sortir à partir de l’année prochaine serait de réfléchir à deux fois à ses dépenses santé. Eh oui ! tout ça coule de source, comme le gyrophare d'une ambulance entre 27 hôpitaux, messieurs dames. C’est pourquoi elle serait mieux à la Maison Blanche que dans un grand ministère parisien, Roselyne ! Amis, dites à la Chine : pour un euro symbolique, on vous l’envoie, avec tout le reste de l’Amérique!

Et c'est ainsi qu'Alexandre serait grand.

00:01 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, alexandre vialatte, raymond aron |

lundi, 29 décembre 2008

Vu de Fourvière

De tous les panoramas offerts au badaud qui farniente dans Lyon, le plus célébré se découvre du sommet du jardin du Rosaire, au pied de la basilique de Fourvière. On le doit à Léon Boitel, le fondateur tristement oublié de la Revue du Lyonnais. C'est lui qui, en 1833, conceptualisa le premier la perspective offerte par ce point de vue sur la cité : révélateur d’une part de sa beauté insoupçonnée, mais également de sa honteuse misère : car vu de Fourvière, la misère, autant que la beauté de Lyon se découvrent alors à perte de vue : « Lyon amoncelé, Lyon accroupi, maisons sur maisons, jetées pêle-mêle, hautes et basses, noires et grises, blanches et bariolées, tatouées d’enseignes, longues, carrées, octogones, triangulaires ; tout cela groupé sans ordre entre le Rhône et la Saône, appelé ville, appelé Lyon. ». Lyon, écrivent Léon Boitel et L.A. Berthaud, l’un de ses collaborateurs « est bizarre, vu de Fourvières : on dirait un monstre rabougri, plié sur lui, tordu dans ses larges écailles, se chauffant le dos au soleil, se baignant à la pluie ou se séchant au vent. » Ce qui frappe le plus l’esprit des deux compères, c’est la folie et le désordre du monde humain, la miniaturisation des bâtiments, des places et des statues :

« J’ai vu notre Louis XIV de là-haut, et il m’avait tellement l’air d’un singe à cheval sur un chien, que j’ai tremblé pour ses jours en voyant un milan qui tournait au-dessus de lui, prêt à descendre et à l’accrocher de sa serre. Qui sait pourquoi le milan le prenait ? Pour un moineau, peut-être. »

Contrastant avec la mesquinerie des bâtiments, le cadre naturel révèle alors une majesté romantique insoupçonnée, «la courbe de la Saône, les plaines lointaines, fertiles et peuplées d’arbres , à tel point qu’ils se demandent pourquoi le faubourg de la Guillotière, plutôt que de s’étrangler contre ce Lyon épuisé, haletant, poussif, rendant l’âme et demandant de l’air à ses grandes maisons enfumées, ne va pas lascivement s’y étendre."

Si ces pages furent mille fois imitées par la suite, c’est qu’elles résumaient à merveille l’osmose entre une grande ville, son cadre naturel et le mythe de sa fondation, osmose certes à présent compromise par l’industrialisation galopante et le développement des banlieues, mais encore perceptible par qui chercherait à comprendre cette mythique beauté de Lyon. Tournant le dos à l’Est, à la nature et à la plaine, la ville vient, en effet, buter contre Fourvière, le Forum Veterum bâti sur la colline aux corbeaux où vient mourir chaque soir la lueur de son dieu. La campagne y est invisible et l’ascension de ce mont seul est capable de dévoiler le cadre lumineux dans lequel elle baigne tout entière : De là à conclure que son vrai visage, la face cachée de ce dieu qui n’est que matérialité de la lumière, ne se révèle sous un jour heureux que de ce sommet, il n’y a qu’un pas que franchirent implicitement les nombreux romanciers qui reprirent le motif.

C’est ainsi, par exemple, que Joseph Jolinon transporte l’un de ses personnages, Me Debeaumont, (l’héroïne du tryptique Dame de Lyon, L’Arbre Sec et Le Bât d’Argent ) au sommet de la colline lors d’un moment de détresse particulièrement poignant. (1)

« Parvenue en haut, détachée des groupes, elle n’entre pas à la basilique. Elle va et vient sur la terrasse. Comme celles qui n’ayant plus foi en Dieu cherchent là simplement la distraction de l’espace, un horizon qui absorbe les ennuis et accueille tous les désirs. »

La ville, effrontément claire, note le narrateur, lui apparaît sous un jour méridional.

« Sauf le fond invisible des hautes montagnes, la netteté à peine distincte des lointains, et quelques fines trames de brume dans les replis du sol d’où le soleil se retire, où la nuit va commencer, ce sont les mêmes ondulations, le même panorama, la même coloration des façades frottées au lait de chaux, rayées de gris et de bleu, les mêmes étendues de toits plats, décolorés, couverts de tuiles romaines, la même tranquillité » …

Et c’est là, seulement, de ce sommet magique et éclairé, qu’elle retrouve le courage et la fierté d’être lyonnaise :

« Mme Debeaudemont s’arrête, elle admire sa ville natale et la remercie de ce rappel. Pour un peu, bêtement, elle s’écrierait : « Mon Lyon », comme si elle allait fuir. Mais elle sait que sa ville, judicieusement assise et puissamment façonnée, résiste à toute épreuve, est un exemple d’obstination. Sage, sereine, belle à voir, assainie par le soleil. »

Sur le même registre, une page particulièrement significative du roman Myrelingues la Brumeuse (2), écrit en 1932, met en scène la lente ascension de Fourvière, le mont pierreux, par les membres les plus prestigieux de la société idéale que le roman reconstitue en l’an de grâce 1536 : Etienne Dolet, Bonaventure des Perriers, Maurice Scève, François Rabelais, Gadagne, Kléberger, Champier, Juste, Gryphe… On y voit le groupe d’érudits deviser d’étymologies savantes le long de la ruelle-ornière du Gourguillon, jusqu’au plateau de Fourvière où Rabelais s’écrie tout soudain : Maintenant, comparez avec Paris ! La longue description qui suit, et dont on ne présente ici qu’un extrait, joue de bout en bout sur le thème de la révélation du site par une puissance naturelle bienveillante transfigurant littéralement la représentation que les personnages se faisaient jusqu’alors de la ville :

« Au spectacle soudain révélé, ils furent pris d’émotion, ces voyageurs perpétuels, qui connaissaient tout l’univers admirable ! Ils regardèrent non sans douceur, étonnement et plaisir cette ville poussée au hasard, tortueuse et laide, faite de ruelles, ornières, trou punais, rues en zigzag ; puits, abbayes, couvents, églises, maisons sans grâce ; mais qui, baignée dans la vapeur bleue montant des fleuves, devenait imprécise, belle de lignes, sinueuse de contours et dont l’horizon fuyait éperdument vert et lointain avec des clochers, des forêts et des méandres argentés du fleuve, jusqu’aux Alpes neigeuses, inaccessibles et éternelles. Et si l’on ne voyait en ville par les rues que murs et fanges, du haut de la montagne on n’apercevait entre ces murs que fleurs et parures ; les jardins clos des monastères s’étendaient vastes, touffus et bariolés. Les rues sombres et les bâtisses hautes ne semblaient que des ombres tracées pour aviver encore les couleurs : les ourlets noirs font le drap plus blanc… Les vieux cloîtres souriaient… »

Le lien entre le mythe et la réalité, c’est donc, on le voit, la lumière et la magie soudaine de son rayonnement sur la ville qui l’opère. Que le silence diffus, dû à l’éloignement du centre ville, imprègne aussi l’endroit, et sa religiosité peut alors prendre le devant de la description . Dans Le Sang de la nuit, roman inspiré de l’affaire Gillet, Léon Daudet qui y transporte aussi ses personnages, joue de l’effet, non sans facilité :

« La jeune femme et l’enfant, devenu un petit jeune homme, avaient fait à pied l’ascension de la colline sacrée et, après leur visite au sanctuaire, admiraient la perspective de la ville, de la rivière, du fleuve, des environs. Partout des jardins de monastères, de couvents, d’hôtels particuliers, apparaissaient entre les rangées de maisons, donnant à la cité laborieuse l’aspect d’un parc immense, irrigue, et semé de grands tombeaux. Aucun bruit ne montait de ce duel du végétal et de la pierre, que le son des cloches marquant l’heure et les cérémonies religieuses ; que quelques chants lointains de coqs. Rien ne donne mieux l’impression de la fuite du temps et de son vertige que la vision perpendiculaire et à vol d’oiseau, comme si l’image de la chute ouvrait aussitôt celle de l’éternité.» (3)

S’ils sont légions, les récits à s’être réapproprié un tel panorama, (autant que les cartes postales à l’avoir reproduit), c’est que, pour les habitants comme pour les hôtes de passage, ce dernier est devenu un incontournable de l’imagerie lyonnaise « L’âme de Lyon, s’écrie même un Edouard Herriot saisi de lyrisme, voilà ce qui nous émeut lorsque nous montons là-haut, sur la terrasse de Fourvière. Ce que l’on voit à l’horizon suffit à nous faire comprendre pourquoi tant d’hommes vivent là, dans ce carrefour magnifique où se croisent voies fluviales et routes de terre. » (4) Il paraît ainsi significatif, avant de tourner cette page, de citer deux témoignages :

Celui d’une femme, tout d’abord, Lyonnaise et donc familière des lieux :

« Accoudons-nous d’abord à la terrasse où tant de fois nous sommes venus aimer silencieusement notre ville. Par tous les temps, par toutes les saisons. Dans le matin, aigu et vif comme une hirondelle, dans l’après midi éclatant, alourdi de poussière et de lassitude, quand le dernier reflet s’accroche aux vitres du quai de l’Est ; par un clair de lune, décor polaire ; au printemps qui habille virginalement la montagne de Marie, à l’automne qui sent l’humus et le vent aigre, en janvier, quand la gelée blanche fripe les troènes du passage Gay et givre le masque d’Agrippa » (5)

Ensuite, cet extrait d’un Nouveau Guide Pittoresque de l’étranger à Lyon, daté de 1856 (6) :

« Il (l’observatoire de Fourvières) s’élève depuis une vingtaine d’années sur le même plateau où se trouve l’église. Les Alpes à l’Orient, le Mont Cindre au nord, avec des percées qui permettent à la vue de s’étendre jusqu’à la Côte d’Or ; à l’occident, le commencement des chaînes de l’Auvergne ; au midi, des cimes nuageuses, dont quelques-unes peu éloignées de Bordeaux, forment son bel horizon.(…) Quand l’œil a parcouru, avec cette émotion que fait naître l’aspect des grandes choses, toutes les lignes lointaines de l’immense tableau, une curiosité de détails s’empare de l’observateur. L’observatoire de Fourvières est l’exécution heureuse et belle d’une pensée qui n’est pas sans grandeur. Les astronomes y trouvent un télescope de huit pouces de diamètres, dont la force est remarquable, une très belle lunette achromatique de six pouces, dont l’effet est plus bel encore ; enfin les simples curieux et les étrangers, un spectacle vraiment magnifique, dont il est difficile de se faire une idée, quand on n’en a pas éprouvé la vive émotion. »

Vu de Fourvière ( Blanc & Demilly)

(1) Joseph Jolinon, L’Arbre sec (chapitre VIII), Paris, Rieder, 1933

(2) Claude le Marguet, Myrelingues la Brumeuse (III, 19, chapitre, précise Le Marguet « à sauter par les lecteurs avides d’événements » , Paris, Boivin, 1933

(3) Léon Daudet, Le sang de la nuit

(4) Edouard Herriot, « L’âme de Lyon », in La Patrie lyonnaise, op. Cit.

(5) Mag Cabanes, Le Masque de Lyon, op. cit.

(6) Nouveau Guide pittoresque de l’étranger à Lyon, Paris, Bally et Conchon éditeurs, 1856

05:05 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : léon boitel, vu de fourvière, joseph jolinon, léon daudet |

dimanche, 28 décembre 2008

Le sens des Innocents

A la fin du chapitre qu'il consacre à Saint Etienne, Jacques de Voragine (La Légende dorée) réfléchit à l'organisation du calendrier liturgique qui, juste après la Nativité, place la célébration de trois martyres : ceux d'Etienne, de Jean, des Innocents. Voici ce qu'il rappelle :

"L'église a eu deux raisons pour organiser ainsi les trois fêtes qui suivent Noël.

La première, c'est de rassembler ses compagnons autour de l'Epoux et du Chef. En effet, le Christ époux, en naissant, a conduit vers l'Eglise trois compagnons, dont on dit dans le Cantique : Mon bien-aimé est clair et vermeil, il est insigne plus que dix mille. Clair est Jean l'Evangéliste, confesseur éclatant; vermeil est saint Etienne le protomartyr; insigne plus que dix mille est la multitude vrginale des Innocents.

La seconde raison est la suivante : l'Eglise réunit ainsi, selon leur degré de dignité, tous les genres de martyres dont la naissance du Christ martyr a été la cause. Or il y a trois types de martyre : le premier consiste en une volonté et un acte, le second en une volonté non suivie d'acte, le troisième en un acte et non une volonté. Le premier type se réalisa en saint Etienne; le second en saint Jean et le troisième dans les Innocents."

Voilà ce qui s'appelle créer de la signification. Ce que les sociétés dans lesquelles nous nous trouvons ne savent absolument plus faire. A un point qui a même cessé d'être consternant. D'où leur nullité. Et leur agonie. Loin, fort loin des Innocents.

01:36 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : christianisme, religion, jacques de voragine, martyrs, légende dorée |