mardi, 06 mai 2008

Chose vue

Chose vue... Hugo en fut l'inspirateur et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce propos à Jacques Seebacher qui en citait bon nombre de mémoire : A l'époque, cela m'impressionnait furieusement, cette façon d'être dans le présent, avec nous, et puis dans - non, pas le passé, - d'être aussi dans l'univers mental de quelqu'un d'autre, Hugo en l'occurrence. Tout à l'heure dans le métro, moi, un peu absent, balloté, pas vraiment éveillé, n'est-ce pas : le métro est-il un lieu conçu pour l'éveil ? Et puis j'entends soudain une voix proférant : « il faudrait pouvoir mourir ! » D'un ton très pragmatique, comme : « il faudrait pouvoir sortir de là, car on respire mal, vous ne trouvez pas ? »

Je tourne la tête. Assis là, derrière, « Quatre-vingt deux ans, dit-il... J'ai quatre vingt deux ans. » Un vieillard, ce qu'on appelait autrefois un digne vieillard, casquette vert sombre, regard humide et comme figé, joues qui ballottent un peu, grand front encore de lumière. A ses côtes, une femme, la trentaine, black et teinte en blond, rondouillarde dans une sorte d'imper bon marché. En face de lui, une autre femme, européenne du sud, la cinquantaine, des cheveux raides, le masque d'une qui a beaucoup bossé. Ni l'une ni l'autre ne réagit à cette amorce de discours. Je ne me souviens même plus du quatrième acolyte sur le siège, vous dire à quel point ils existent ... Lui, donc, casquette vert bronze sur le crane, peau emplie de gros grains bruns (je me rappelle de ces vieux exercices d'articulation – « Gros grand grain gris creux d'orge, quand te dégros grand grain gris creux d'orgeriseras-tu... ? ») Et lui, 82 ans : Il faudrait pouvoir mourir...

« Femme, dit-il, partie depuis longtemps. Vis seul. » Quatre vingt deux ans, en toutes lettres, cela nous ramène (je compte) à 1926 ! Epaisseur soudaine de ce regard, mais translucide, comme déjà expirée entre les papilles du temps. « Je vis seul et, précise-t-il, (c'est propre chez moi) « - Je mets des parenthèses pour reproduire le ton ; son ton.; le ton de ce vieillard. On sent que pour lui (1926), c'est important que ce soit propre chez lui. Chez lui !

Pas une simple parenthèse, mais un détail essentiel qu'il énonce pourtant avec une pudeur incomparable : « une femme vient de temps en temps passer la serpillère et moi, je fais le reste »

. Tout le monde, c'est sûr, s'en fout, moi aussi, d'une certaine façon, que ce soit encore propre chez lui... Que lui dire ? J'écoute : « Mais elle ne comprend pas le français... » (Détail qui ne manque pas d'importance, il ne dit pas, « elle ne parle pas le français », mais « elle ne comprend pas le français ») Nous, comprenons-nous ? Métro : des trentenaires partout, avec dans les oreilles leur ombilical et technologique cordon, abrutis - non pas, mais pire : absents. Et la grosse black qui commence à rigoler, genre : « il est pas timbré ce vioque ? » Avec ses fausses mèches qui puent l'artifice, comme lui pue la solitude... Aïe Aïe Aïe... 82 ans continue : « Et on m'a pris tout mon argent... » La black se met carrément à rigoler et moi, je la trouve soudainement atroce à vomir. Une tristesse me serre le cœur. 82 ans continue : « Il faudrait pouvoir mourir. » La femme en face de lui regarde ses pieds, la grosse black rigole comme une idiote et le métro poursuit sa course infernale, oui, on peut le croire. Infernale... J'ai encore à l'oreille, comme une chose plus entendue que vue cette plainte, car malgré tout c'en était une... Pas de morale à tirer de tout ça : cette solitude, qui contraint le monde, tout le monde, moi compris, et qui, à 82 ans est devenue dans sa nudité irrespirable, une sorte de vérité générale dont rigole une idiote et que je livre telle quelle à la sagacité de vos réflexions. Sagesse d'un conditionnel (il faudrait pouvoir) - et sagesse d'un aveu véritable : mourir. Et cette tragique infirmité qui, finalement, emporte une rame d'idiots jusqu'à la station d'après : Aurait-il fallu ? Je descends.

22:00 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : chose vue, solko, métro |

vendredi, 02 mai 2008

A propos des Molières

« Le théâtre participe à ce discrédit dans lequel l’une après l’autre tombent toutes les formes de l’art. Au milieu de la confusion, de l’absence, de la dénaturation de toutes les valeurs humaines, de cette angoissante incertitude dans laquelle nous sommes plongés touchant la nécessité ou la valeur de tel ou tel art, de telle ou telle forme de l’activité de l’esprit, l’idée de théâtre est probablement la plus atteinte. On chercherait en vain, dans la masse des spectacles présentés journellement, quelque chose qui réponde à l’idée que l’on peut se faire d’un théâtre absolument pur

Si le théâtre est un jeu, trop de graves problèmes nous sollicitent pour que nous puissions distraire, au profit de quelque chose d’aussi aléatoire que ce jeu, la moindre parcelle de notre attention. Si le théâtre n’est pas un jeu, s’il est une réalité véritable, par quels moyens lui rendre ce rang de réalité, faire de chaque spectacle une sorte d’événement, tel est le problème que nous avons à résoudre.

Notre impuissance à croire, à nous illusionner est immense. Le théâtre est la chose au monde la plus impossible à sauver. Un art basé tout entier sur un pouvoir d’illusion qu’il est incapable de procurer n’a plus qu’à disparaître »

(prospectus de la 1ère saison du théâtre Alfred Jarry, signé d’Antonin Artaud, 1er novembre 1926).

21:50 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : molière, littérature, théâtre, artaud |

samedi, 26 avril 2008

Kantor et Mallarmé

Du 25 Juin au 25 juillet 1986, Tadeusz Kantor a dirigé un séminaire à l’Ecole d’Art Dramatique de Milan. Chanceux furent les douze élèves qui y participèrent. Chanceux, ô combien ! « Les Artistes doivent étudier, découvrir, reconnaître et laisser derrière eux les régions conquises. » Le texte de ces 12 leçons, dites « de Milan » existe, on le trouve dans la collection Papiers d’Acte Sud.: « Votre étude ne sera pas scolaire, elle doit être créative », dit-il en apéritif aux douze chanceux présents ces jours-là. Un artiste assène Kantor, « n’est pas un professionnel comme un autre ». Pire : «la professionnalisation théâtrale de plus en plus marquée conduit à sa défaite (il parle alors du théâtre en général). » Pour lui, rien n’est pire que cette assurance froide, lucide et somme toute irréprochable du technicien qui en effet est devenu maître de son art. Cette mise en garde contre l’acteur professionnel rappelle un peu le dégoût qu’exprimait au début de l’autre siècle Anatole France dans une bonne vieille phrase de spectateur, à propos du Guignol de la rue Vivienne et de ses comparses en bois et en tissu : « Je leur sais un gré infini de remplacer les acteurs vivants. Les acteurs vivants me gâtent la comédie. J’entends les bons acteurs. » Cela rappelle aussi cette boutade de Gordon Craig, au début du siècle : «Il faudrait que tous les acteurs meurent de la peste. »

Kantor fit en effet disparaître les acteurs, au sens traditionnel du terme. L’abstraction qu’il évoque sans cesse dans les Leçons de Milan, et qui est le contraire de l’incarnation, au sens où on dit «qu’un acteur a bien joué son rôle », cette abstraction n’est pas si éloignée de celle à laquelle revient sans cesse Mallarmé dans sa Crise de vers « Je dis : une fleur ! », proclamait ce dernier « et musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets » Et en effet, comme Mallarmé abolit la performance ordinaire du mot pour le montrer à la tribu sous un jour qui rende un sens plus pur, un jour essentiel, disait le maître des mardis, le maître de Milan abolit la performance ordinaire de l’acteur afin de montrer par cette abolition les contours grotesques et pathétiques de l’être humain, dans une abstraction presque sacrée. Car ce n’est bien, en définitive, que lui, l’être humain, qui l’intéresse, l’être humain, cet objet pauvre dont Tadeusz Kantor se fit, sa vie durant, le montreur, - au sens où il y eut un temps, dans les villages de Pologne, de nulle part, d'ici et d’ailleurs, des montreurs d’ours. L’abstraction dont il parle, ce n’est jamais que cela, le corps de l’acteur ou bien la silhouette de l’objet retirés du circuit de la consommation, exposés comme le fut le ready made de Duchamp, exhibés, mais jamais représentés, tout comme le mot de Mallarmé, retiré de la conversation, et comme pris dans le gel, « le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui… », acteurs, objets, mots, signes visibles, palpables jamais absolument ou définitivement compris…

01:05 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, littérature, kantor, mallarmé, leçons de milan |

mardi, 22 avril 2008

Jacques Seebacher

J'apprends avec beaucoup de tristesse la mort de Jacques SEEBACHER. Dans le tintamarre médiatique, les grandes intelligences et les beaux esprits s'en vont fort discrètement. Jacques Seebacher a été mon professeur à Paris VII pendant plusieurs années. Je lui dois, comme beaucoup d'autres de ses étudiants, des centaines d'heures d'un plaisir exquis, rare, indicible : celui de comprendre un grand texte auquel on consacre, pour rien, quelques heures de sa vie. Et cela chaque semaine. Et cela durant plusieurs années. Jacques Seebacher qui prit la succession de Pierre Albouy était un spécialiste de Victor HUGO (il dirigea l'édition du centenaire dans la collection Bouquins).

C'était un dix-neuvièmiste complet, si une telle expression a du sens, un homme réellement cultivé, attaché à la transmission comme un paysan à sa terre. Je me souviens d'explications de lui de Michelet, de Renan, de Sainte-Beuve, de Musset, de Baudelaire, de Lamartine ou de Sand, bien sûr, mais également de Ronsard, de Racine, De Pascal, de Montesquieu, d'Apollinaire, de Valéry... Des explications scrupuleuses et lumineuses, au sens propre. Des explications généreuses, qui donnaient à leur auditeur l'impression d'être intelligent... Il était un professeur à la fois plein d'humour, de rigueur et d'intégrité, capable d'être cassant lorsqu'il se trouvait devant une personne qu'il jugeait malhonnête sur le plan intellectuel, heureux lorsqu'il apprenait qu'un de ses étudiants avait réussi quelque chose. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était de Béraud, par téléphone, il y a quelques années déjà. Je n'ai eu que très peu de véritables professeurs dans toute ma scolarité, déjà ancienne. J'en dénombre trois, tous de lettres : il était l'un deux. Il était parti à la retraite au tout début des années quatre-vingt dix.

C'était un dix-neuvièmiste complet, si une telle expression a du sens, un homme réellement cultivé, attaché à la transmission comme un paysan à sa terre. Je me souviens d'explications de lui de Michelet, de Renan, de Sainte-Beuve, de Musset, de Baudelaire, de Lamartine ou de Sand, bien sûr, mais également de Ronsard, de Racine, De Pascal, de Montesquieu, d'Apollinaire, de Valéry... Des explications scrupuleuses et lumineuses, au sens propre. Des explications généreuses, qui donnaient à leur auditeur l'impression d'être intelligent... Il était un professeur à la fois plein d'humour, de rigueur et d'intégrité, capable d'être cassant lorsqu'il se trouvait devant une personne qu'il jugeait malhonnête sur le plan intellectuel, heureux lorsqu'il apprenait qu'un de ses étudiants avait réussi quelque chose. La dernière fois que j'ai parlé avec lui, c'était de Béraud, par téléphone, il y a quelques années déjà. Je n'ai eu que très peu de véritables professeurs dans toute ma scolarité, déjà ancienne. J'en dénombre trois, tous de lettres : il était l'un deux. Il était parti à la retraite au tout début des années quatre-vingt dix.

L'époque, déjà, n'était plus trop littéraire, et avec son départ, j'eus l'impression, oui, qu'un siècle, qui jusqu'alors avait été mien, avait été nôtre, commençait à s'en aller aussi. Voici quelques lignes de lui que je tire de la préface qu'il avait alors rédigée pour Victor Hugo ou le calcul des profondeurs (PUF écrivains, 1991) :

« Voilà un peu plus d'un demi-siècle, en un Noël de guerre, un enfant de neuf ans commettait sa première inconvenance littéraire en demandant qu'on lui offre Les Misérables, pour en avoir lu un fragment dans ce merveilleux livre de lecture de l'école publique qui s'intitulait Une heure avec... Ce fut un couple d'Anglais, que l'invasion nazie allait bientôt contraindre à l'exil dans leur propre pays, qui consentit à ce caprice, avec les quatre volumes de la collection Nelson. « De l'Angleterre, tout est grand », dit l'auteur de L'homme qui rit. Peu importe de combien d'exils se compose toute pairie et de combien d'escarpements se conquiert le plain-pied quand on a compris comme Romain Gary et Ajar réunis qu'avec Hugo, l'éducation européenne consiste à avoir la vie devant soi ».

16:32 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, jacques seebacher, paris7, jussieu |

lundi, 21 avril 2008

Le Père Coquillat

Les illustres disparus ont leur plaque commémorative pour se rappeler à la mémoire des badauds. Si vous vous promenez à Lyon, dans le premier arrondissement, vous en trouverez-une au 7 de la rue Diderot (à l’endroit où ça grimpe) qui, en substance, raconte cela :

« Ici a fonctionné le Thiatre lyonnais de la Gaieté créé par le Père COQUILLAT (1831-1915). AMICAL COQUILLAT EN SOUVENIR »

Un vieux prospectus, à présent : Théâtre de la Gaîté – 7 rue Diderot Dimanche 2 mai – Pour la première fois à Lyon, le plus grand succès de l’Ambigu : LA MOME AUX BEAUX YEUX - Drame en six tableaux… Suit le détail des tableaux du mélodrame populaire : « Une égarée – La nuit sinistre – Le rapide de Mulhouse – Folie d’Amour – Ce qu’on voit à travers une fenêtre. Les fleurs poussent... »

Une centaine de personnes se coudoient dans la salle, les jours où son propriétaire a fait le plein. Une galerie, au-dessus, en supporte cinquante autres. Une petite scène, la rampe éclairée avec des becs de gaz que le patron des lieux venait parfois régler en cours de spectacle. Neuf toiles de fond pour les décors, huit trappes pour les effets spéciaux. Le chahut est fréquent dans l’assistance où tout le monde se connaît car tous sont gens de la Colline ou du Plateau.

Une centaine de personnes se coudoient dans la salle, les jours où son propriétaire a fait le plein. Une galerie, au-dessus, en supporte cinquante autres. Une petite scène, la rampe éclairée avec des becs de gaz que le patron des lieux venait parfois régler en cours de spectacle. Neuf toiles de fond pour les décors, huit trappes pour les effets spéciaux. Le chahut est fréquent dans l’assistance où tout le monde se connaît car tous sont gens de la Colline ou du Plateau.

Maintes-fois le Père Coquillat doit suspendre la représentation.

A l’entracte, il rappelle « qu’on est prié de pas pisser dans la cour ».

Description qu’en fait Henri Béraud en 1912 (Marrons de Lyon, « Théâtres à côté ») :

« Le Père Coquillat est un vieillard sec et droit. Il s’exprime d’une voix claire et trainante, avec de pittoresques locutions, en bon canut qu’il est. Car l’art dramatique, auquel il a pourtant dédié sa vie, n’est pour lui qu’un accessoire : le père Coquillat n’a jamais cultivé les planches qu’en amateur, à temps perdu. Son métier de tisseur est là, derrière son théâtre, et le bistenclac en retentit pendant les longues laborieuses. Seulement, chaque soir venu, le canut se fait impresario. Il pose sa navette et d’un pied de jeune premier, court au-devant des enthousiasmes populaires… »

Et de fait, tous les mélodrames et tous les vaudevilles du célèbre Boulevard du Crime parisien sont passés par la modeste scène de la rue Diderot : Les Deux Orphelines, La Porteuse de Pain, La Tour de Nesle, Le Bossu, Le Chevalier de Maison Rouge, Les Pirates de la savane, Julie ou la Fille du marchand de coco, Michel Strogoff, et même Ruy Blas... Répertoire d’un peuple et d’une époque. Né un an tout juste après 1830, sa bataille d’Hernani et sa Révolution de Juillet, le Père Coquillat, en homme pas pressé et toujours un peu décalé, mourut un an après 1914, le suicide de l’Europe et du « monde d’hier », comme l’entend Stefan Zweig. Le vieux théâtre des canuts d’antan demeure, comme un reliquat auquel on n'ose toucher, car on ne sait trop qu'en faire. Alors la mairie du 1er arrondissement de Lyon en a fait une salle municipale dans laquelle elle héberge des associations et tient des conseils de quartier. Patronage.

Quelques mots savoureux du peintre Pierre Combet-Descombes qui, durant son adolescence, fut un spectateur assidu des productions du père Coquillat : « Vrai théâtre populaire, dans lequel jouaient les gens du quartier, ouvriers ou employés de magasin, un public de vrais gens»

Vrai théâtre populaire ...

En ces temps-là ...

Sur le père Coquillat, d'autres informations ICI

10:14 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, théâtre, lyon, marmite colbert, coquillat |

mardi, 15 avril 2008

L'esprit des lois

Sur la page du site de l'Académie Française qui lui est consacrée, on précise qu'il y eut fort peu de monde aux obsèques de Charles de Montesquieu. Etrange information. Contre-éloge ou médisance ? A l'aube du 10 février 1755 , Charles de Secondat, baron de Montesquieu mourut dans sa soixante sixième année, d'une vile pneumonie, loin de ses vignes, de ses arbres, de sa famille, de ses armes et de ses vins. Sa dépouille fut inhumée à la hâte dans une chapelle latérale de la vieille église de Saint-Sulpice.

De fait, on ne possède aucune relation écrite de ses obsèques, ni mention du nom de qui célébra l'office, ni l'écho de quelque hommage rendu au « législateur de l'Europe » par ses pairs. Comme la mort d'Hugo laissa, plus tard, la place libre à l'impatient Zola, Voltaire en premier lieu et quelques Encyclopédistes en second durent sans doute se réjouir de la disparition de cet encombrant aîné, qui venait de triompher avec éclat de la cabale menée par les jésuites et les janséni stes contre L'Esprit des Lois. Ses restes ne survécurent pas à la tempête révolutionnaire et lorsque les chefs de la révolution thermidorienne souhaitèrent les transférer au Panthéon, ils ne les retrouvèrent pas.

stes contre L'Esprit des Lois. Ses restes ne survécurent pas à la tempête révolutionnaire et lorsque les chefs de la révolution thermidorienne souhaitèrent les transférer au Panthéon, ils ne les retrouvèrent pas.

« C'est une sotte chose que son propre portrait », avait écrit le Président dans ses Pensées. Il avait attendu la soixantaine venue, en effet, pour faire effectuer le sien par l'illustre graveur suisse Jean Dassier, attaché à la monnaie de Londres, artiste dont la réputation était alors immense. Col ouvert, cheveu libre, fin visage au nez hardi, il apparaît de profil, tel un sage véritablement antique sur la ronde médaille. De ce profil s'inspirèrent tous les peintres et les sculpteurs qui durent par la suite réaliser l'image du Seigneur de la Brède et créateur des Lettres Persanes. Ses biographes ont tous reproduit sa phrase d'accueil au graveur, venu spécialement de Londres :

« Monsieur Dassier, je n'ai jamais voulu laisser faire mon portrait à personne. La Tour, et plusieurs autres peintres célèbres qu'il nomma m'ont persécuté pour cela pendant longtemps. mais ce que je n'ai pas fait pour eux, je le ferai pour vous. Je sais qu'on ne résiste pas au burin de Dassier, et qu'il y aurait plus d'orgueil à refuser votre proposition qu'à l'accepter »

Des souvenirs personnels ont associé à jamais dans mon esprit ce billet ludique et grave aux plateaux de fruits de mer et aux choucroutes garnies de la Brasserie d'Alesia à Paris. La saveur des huîtres de novembre et des saucisses de février que les Montesquieu d'alors me permirent de savourer et d'engloutir tout à la fois est immuable en mon palais. Une certaine foi dans le politique, également, qui flotta quelques années dans l'air après l'élection de François Mitterand, me semble contenue en filigrane dans le vert un peu fané de ce billet mouvementé : La tête comme coupée du Seigneur de la Brède ne donne-t-elle pas l'impression de le traverser d'un coup vif, un peu comme le rêve et l'illusion traversèrent, en ce début des années quatre vingt, la plupart des citoyens d'un peuple, aujourd'hui inquiet de ce qui demeure sous l’ère Sarkozy l'esprit de ses lois?

09:10 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : montesquieu, billets français, culture, francs, littérature |

mercredi, 09 avril 2008

Le monde bouge

Vérité copernicienne indiscutable, n'est-ce pas ? Vérité copernicienne qui, depuis qu'elle fut abjurée dans la douleur par Galilée jusqu'à ne plus survivre qu'en un murmure - et pourtant, elle tourne ! -, bénéficie dans l'inconscient collectif d'un crédit dont les agences publicitaires, depuis quelques années auront fait leurs choux gras. La version moderne de « Et po urtant elle tourne », c'est « le monde bouge ».

urtant elle tourne », c'est « le monde bouge ».

Et c'est devenu le chiffre d'or de la mondialisation libérale qui fait non plus tourner, mais bouger le monde et tous ses habitants, qu'ils soient consentants ou récalcitrants, jeunes ou vieux, riches ou pauvres. On bouge aussi bien dans sa tête, suggère le lieu commun, que dans son corps, dans son studio que dans la rue, avec sa copine qu'avec son banquier. On bouge de la crèche à la croisière Paquet. Et, tout en bougeant, on ne s'installe jamais, on ne séjourne nulle part.

Posez-vous sur un banc et observez une place, une rue, une terrasse, un hall, une avenue. Qui est vraiment là ? Chacun, sollicité jusqu'en sa poche ou son sac à mains, par un portable ou par un autre, projeté ailleurs et ailleurs dans une conversation plus lointaine avec ce fameux monde qui bouge. Une sagesse très ancienne nous a pourtant appris que le monde, le monde et son mouvement perpétuel, le monde ne change guère. Les flammes olympiques passent et trépassent, les causes bonnes ou mauvaises aussi. Tandis que bouger est devenu une sorte de verbe d'état, absolument intransitif (« Je bouge, tu bouges, nous bougeons donc nous sommes »), un vieux monsieur qui a fait caca sous lui attend, dans le carré d'une chambre peu hospitalière qu'une infirmière vienne le laver.

Cela, ça ne change pas. Non loin de là, dans la cour intérieure de l'hôpital, un bambino écrabouille un insecte entre ses doigts et constate qu'il y a un certain stade d'écrabouillement à partir duquel les pattes de l'insecte ne bougent plus. Les pattes, ni le reste. Et tandis que partout, bouger est devenu une fin en soi, tant pour l'entreprise qui délocalise que pour le salarié en permanente insuffisance de formation, il y a un peu partout dans le monde des gosses d'un sexe et de l'autre dont les doigts galopent sur leur corps, le soir, sous les draps de tous les continents, pour explorer les endroits où c'est bon, en rêvant de grandir. N'y a-t-il plus, dans ce monde d'affaires qui bouge tout le temps, que le sexe et la mort pour faire face au lieu commun ?

17:03 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lieu commun, galilée, copernic |

dimanche, 06 avril 2008

De la cléricature en état post-moderne

« Telle est depuis un demi-siècle l'attitude de ces hommes dont la fonction était de contrarier le réalisme des peuples et qui, de tout leur pouvoir et en pleine décision ont travaillé à l'exciter ; attitude que j'ose appeler pour cette raison la trahison des clercs. Si j'en cherche les causes, j'en aperçois de profondes et qui m'interdisent de voir dans ce mouvement une mode à laquelle pourrait succéder demain le mouvement contraire. Une de ces principales est que le monde moderne a fait du clerc un citoyen soumis à toutes les charges qui s'attachent à ce titre, et lui a rendu par là beaucoup plus difficile qu'à ses aînés le mépris des passions laïques. A qui lui reprochera de n'avoir plus, en face des querelles nationales, la belle sérénité d'un Descartes ou d'un Goethe, le clerc pourra répondre que sa nation lui met un sac sur le dos si elle est insultée, l'écrase d'impôts si elle est victorieuse, que force lui est d'avoir à cœur qu'elle soit puissante et respectée; à qui lui fera honte de ne point s'élever au-dessus des haines sociales, il représentera que le temps des mécénats est passé, qu'il lui faut trouver aujourd'hui sa subsistance et que ce n'est pas sa faute s'il se passionne pour le maintien de la classe qui se plaît à ses produits. »

Julien Benda, La trahison des clercs - 1927

09:32 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien benda, trahison des clercs |

vendredi, 04 avril 2008

François Auguste Ravier

« Assez grand, assez gros, jadis blond, aujourd'hui grisonnant 65 ans - enfance maladive, le culte de la mère, l'amour de la sœur. La mère et la sœur ont commencé à faire battre ce petit cœur, culte aujourd'hui bien tombé, hélas ! Illusions dont j'ai vu le fond... »

Ainsi se dépeint François Auguste Ravier, né le 4 mai 1814, dans une missive qu'il poste à son ami le photographe Thiollier (lequel sera son premier biographe) en 1880, quinze ans avant sa mort. Auguste Ravier naquit à Lyon au 18 rue de la Poulaillerie (actuelle rue Lainerie, dans le quartier de Saint-Paul à Lyon).

Son père, un fils d e notaire devenu artisan confiseur, le destine très tôt au droit. Après être passé par le petit séminaire des Minimes de Lyon et le collège Saint Thomas d'Aquin à Oullins, Ravier obtient le baccalauréat et s'installe à Paris en 1814. Figure parfaite du provincial balzacien exilé au cœur du septième Cercle de l'Enfer, il compose quelques poignants et langoureux poèmes et avoue à son confesseur, l'abbé Gonin : « Je suis bien seul, ici. Bien étranger »

e notaire devenu artisan confiseur, le destine très tôt au droit. Après être passé par le petit séminaire des Minimes de Lyon et le collège Saint Thomas d'Aquin à Oullins, Ravier obtient le baccalauréat et s'installe à Paris en 1814. Figure parfaite du provincial balzacien exilé au cœur du septième Cercle de l'Enfer, il compose quelques poignants et langoureux poèmes et avoue à son confesseur, l'abbé Gonin : « Je suis bien seul, ici. Bien étranger »

Bien vite, il devient un disciple de Lacordaire, dont il écoute régulièrement les causeries et les sermons à Notre-Dame. Il admire avec ferveur Lamartine (« je suis bien sûr que vous direz avec moi : c'est beau ! c'est sublime ! c'est bien Lamartine ! ») et commence à griffonner des croquis durant ses errances au cœur des rues, des places, des ruelles et sur les ponts parisiens. En mars 1839, après une année morose durant laquelle il se brouille plus ou moins avec ses parents, il présente deux tableaux au Salon (« Cette exposition n'a pour but que de vous prouver par d'autres témoignages que le mien et ceux de mes maîtres que j'ai travaillé, que j'ai fait des progrès... ») qui les lui refuse. On a d'ailleurs perdu la trace de ces deux œuvres de jeunesse.

Il devient l'ami de Corot, et s'exile plusieurs fois à Rome (1840-1842; 1844-1848). De retour à Lyon, il se marie en 1853 (janvier, février ou mars, on ne sait pas) avec la fille d'un marchand de vieux fer, Antoinette Dessaigne. Le couple s'installe non loin de Lyon, à Crémieux.

Là, Ravier devient peu à peu un maître estimé, reconnu et visité. Chaque année voit naître un enfant, et s'enrichir l'œuvre du peintre. En 1864, le peintre perd son père. Trois ans plus tard, il s'installe définitivement à Morestel, dans une très belle demeure dauphinoise qui surplombe la ville, dans laquelle il séjourne jusqu'à son dernier souffle, le 26 juin 1895.

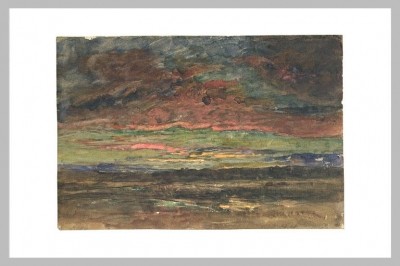

Ravier est célèbre pour avoir beaucoup arpenté la campagne dauphinoise, dans laquelle il devient peu à peu excellent chasseur. Marcheur infatigable, il épie les variations de la nuance d'heure en heure sur les étangs, il "note des crépuscules en fleurs, écrira Béraud, "ne sortant que le matin, à l'aube, ou quand, à la tombée de la nuit, le paysage dauphinois se noit dans une brume violette et que les arbres, les chemins, les enclos semblent se recueillir dans le silence reposant du soir." "Je travaille à mort, écrit Ravier pour sa part, de la lumière, ça vient ! Je commence à être content de moi". Ses recherches sur la lumière et les brumes, en effet, le rapprochent de ses grands maîtres, Delacroix et plus particulièrement Turner, qu'il avait connu et toujours admiré. "Je ne puis offrir à mes hôtes que la bonne volonté, la bonne foi d'un homme sincère mais un peu morose et misanthrope, aimant plus à rêver qu'à rire, avare de son temps pour le donner plutôt à la nature et au travail qu'à la charge et au divertissement...", écrit-il à propos de lui-même en octobre 1879. La quête d'Auguste Ravier dérive lentement vers une exigence d'incandescence (ci-dessus, "coucher de soleil sur l'étang") qui n'a plus grand chose à voir avec les travaux académiques effectués à Rome (plus haut Les pins parasols). Ravier est un peintre en mouvement, bien plus que le peintre d'un mouvement ou d'une école. "Pas homme du monde du tout = Ahuri et bête comme une oie dans un salon". Des travaux de Rome à ceux de Morestel, de l'académisme des jeunes années à la lumineuse quête des dernières, alors qu'il finira aveugle, ce peintre incarne un itinéraire et une passion de voir qui est le propre des vivants:

« Et je passe la vie sans jamais m'ennuyer, après la peinture, il y a les livres - les anciens avant tout. Je laisse la foule applaudir Offenbach. Je ne crois guère à l'amitié, j'ai perdu la foi, je ne crois plus à l'amour, la nature reste, c'est suffisant = c'est encore l'Infini... »

08:25 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : lyon, ravier, peinture, romantisme, impressionnisme |