mardi, 30 septembre 2008

Nom d'une vogue !

Avant d'être une fête de faubourg ou de quartier, la vogue était une fête de village, qui coïncidait avec la fête patronale. Le petit Robert, qui cite le mot comme étant lyonnais, le date du XVIIIème. Le Littré de la Grande Cote indique qu'il s'agit d'une dérivation du franc vogue, au sens d'abondance, d'affluence. Le terme est indéniablement plus ancien que ne le prétend le Robert, puisque le concile de Vienne, en 1554, avait défendu les divertissements des vogues : prescriptions qui demeurèrent lettres mortes car, pour supprimer les vogues, il eût fallu commencer par supprimer les garçons, les filles et les cabaretiers; je puise ces informations-là chez le bon Puitspelu et ses Vieilleries Lyonnaises, une véritable mine. C'est que ce mardi 30, dernier de septembre, la vogue redevient d'actualité puisque dans une joyeuse pagaille, ses stands vont se dresser sur le boulevard de la Croix-Rousse une fois de plus. Je dis une fois de plus, car on ne sait jamais si cela ne sera pas pour la dernière fois, tant la polémique sur les fêtes foraines (les fêtes baladoires disait-on jadis) à l'intérieur des villes se fait vive.

En 1873, Puistpelu raconte que les vogues les plus courues étaient celles de la Croix-Rousse et de Perrache - celle qu'on appelait « la vogue aux choux », en raison de la présence de nombreux jardiniers parmi les forains. Pétrus Sambardier, lui, évoque longuement dans un article qui date de septembre 1934, la vogue du Pont Lafayette. A cette occasion, il dit qu'il « serait intéressant de faire un petit inventaire de ce qui a disparu, de ce qui semble vieillir et de ce qui se présente de nouveau dans les attractions foraines. Cette étude, rajoute-t-il, enlèverait leurs illusions à ceux qui croient à la prochaine disparition des vogues ». Le plus ancien vestige des vogues de jadis, c'est dit-il « le tir aux tableaux comiques peints naïvement, dont les deux volets s'ouvrent en musique lorsque le tireur a mis sa balle sur le coqueluchon-cible, large comme un matefaim. »

Autres anciennes baraques : les loteries de vaisselles ( devenues loteries de nounours et autres peluches). Parmi les nouveautés de 1934, Sambardier relève « la multiplication de ces charmants petits manèges d'enfants : autos, carosses, motocyclettes, bicyclettes, wagons de chemins de fer » et celle des « manèges nautique ».

Autre témoin digne de confiance, Emmanuel Vingtrinier et son Lyon forain :

« C'est d'un bout à l'autre du boulevard de la Croix-Rousse une véritable cacophonie : charivari des tambours, de cymbales et de cornets à piston, musque enragée de cuivres faux, de grosses caisses et de chapeaux chinois; hurlements de fauves dans leurs cages de fer, aboiements de chiens; appels furibonds d'industriels et de barnums : venez voir les Puces savantes dans leur travail extraordinaire... Pour deux sous le remède à tous les maux... A la lutte ! A la lutte !... »

En 1898, Vingtrinier parle déjà de ligues anti-foraines et de gens délicats rebutés par l'odeur des lampions à la graisse dans les baraques en toile.

Les gens délicats d'aujourd'hui évoquent davantage les gênes de stationnement occasionnées pour leurs quat-quat' et autres que les odeurs de graillon, et se plaignent du chevauchement de la vogue et des marchés, sur ce boulevard, disent-ils, bien encombré : C'est qu'ils sont, eux, (mais s'en rendent-ils compte?) bien encombrants... Le maintien de cette vogue, dans un arrondissement de Lyon, certes, en pleine mutation, doit être considéré comme une sorte de survie heureuse de traditions populaires séculaires. Car il ne faut pas oublier que la vogue de la Croix-Rousse reste l'ultime survivante de toutes celles qui firent jaillir sur le pavé tant de cris de fête et de joie; malgré son aspect quelque peu uniforme (elle se réduit de plus en plus à la multiplication de stands plus ou moins identiques), son caractère commercial évident (eux-aussi vous diront que « tout augmente ») dans le fracas et les lueurs de ses manèges, elle a encore, je crois, quelque chose à murmurer à l'oreille de nos routines plus ou moins décolorées.

06:53 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : vogue, actualité, lyon, fête foraine, société, langue française |

lundi, 29 septembre 2008

Propos de bouche de fin gourmet

« L'inutile sera toujours plus aimable que l'utile; le beau plus délicat que le solide; ce qui n'est pas commandé, plus agréable que ce qui est imposé : D'où suit qu'on vole aucunes fois avec plus d'ardeur aux bagatelles qu'à la poursuite de son établissement; que l'épouse légitime, même parfaite, a pour les maris, souvent, un tort déjà, qui être d'être légitime. Réciproque d'ailleurs, et au-delà, pour les maris aux yeux de leurs femmes. Conclusion : que les dîners imposés par les convenances sociales, ou par les exigences de la famille, ne vaudront jamais le modeste symposium inspiré par le désir de manger bien en honnête compagnie, où la causerie tiendra autant de place que la mise en jeu de la mâchoire, et le bon mot que le bon morceau; vu d'ailleurs qu'il n'est rien qui plus aide à notre santé et à la concoction, qu'après avoir recréé et repu le corps, recréer et repaître l'esprit par ces discours plaisants, honnêtes et joyeux, se sentant du bon sang et bon sens qu'engendre le bon vin dont ils sont précédés... »

Clair TISSEUR ( Nizier du Puitspelu), Les Oisevetés du sieur Puitspelu, Librairie Masson, Lyon, 1928

21:22 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : puitspelu, lyon, gastronomie, littérature, clair tisseur, gourmandise |

dimanche, 28 septembre 2008

Joseph Kosma (1905-1969)

Certains trouveront saugrenu le fait de parler de Joseph Kosma (1905-1969) comme d'un illustre inconnu. Inconnu, le compositeur des Feuilles mortes, de Barbara, de Si tu t'imagines... ? Inconnu, celui qui écrivit pour Renoir la musique de La Bête Humaine, de La Grande Illusion, pour Marcel Carné, celle des Enfants du paradis ? Inconnu, celui qui fut l'un des papes du Saint-Germain d'après guerre, composant pour des Mouloudji, Juliette Gréco, Yves Montand, Cora Vaucaire ... ?

Certes, non.

Inconnu à Lyon, pourtant - et c'est là que le bât blesse- en tant que compositeur du seul oratorio écrit sur les Canuts et leur révolte légendaire de 1831. Bon, pour le récit circonstancié des événements, je ne vais pas refaire le coup de l'an passé : je renvoie mes lecteurs à la rubrique « le feuilleton de novembre », où ils pourront vibrer au jour le jour avec les héros de la fulgurante aventure de ces héros magnifiques et justes : simplement je rajoute cette histoire, en guise d'épilogue courroucé.

Dans l'après-guerre ont fleuri plusieurs chorales de jeunes républicains qui étaient passés par la Résistance ou par le maquis. A Paris, par exemple, la chorale Guy Moquet; à Lyon, la chorale Henri Martin. Au début des années cinquante, plusieurs membres de cette dernière contactèrent Joseph Kosma, alors au sommet de sa gloire, pour lui soum ettre l'idée de composer une œuvre à la mémoire des révoltes de 1831. Immédiatement séduit, ce dernier confia à Jacques Gaucheron le soin d'écrire le livret. Les deux hommes, qui n'étaient pas lyonnais, arpentèrent les pentes, les traboules, et les ateliers, encore vibrants du bistenclaquepan, de la Croix-Rousse. Fin 1958, l'oratorio est achevé. Le 9 avril 1959, il est créé à Budapest, puis mis en scène à Berlin. Le 10 avril 1964, Les Canuts sont joués à l'Opéra de Lyon, dans une mise en scène de Louis Erlo. C'est un triomphe. Depuis, l'oubli progressif.

ettre l'idée de composer une œuvre à la mémoire des révoltes de 1831. Immédiatement séduit, ce dernier confia à Jacques Gaucheron le soin d'écrire le livret. Les deux hommes, qui n'étaient pas lyonnais, arpentèrent les pentes, les traboules, et les ateliers, encore vibrants du bistenclaquepan, de la Croix-Rousse. Fin 1958, l'oratorio est achevé. Le 9 avril 1959, il est créé à Budapest, puis mis en scène à Berlin. Le 10 avril 1964, Les Canuts sont joués à l'Opéra de Lyon, dans une mise en scène de Louis Erlo. C'est un triomphe. Depuis, l'oubli progressif.

Or les chorales de l'Association Musicale Populaire, et leur président Daniel Defillon, se sont mis en tête de monter à nouveau cette oeuvre difficile et oubliée en 2009, à l'occasion du cinquantenaire de sa création. Hier soir, dans la salle bondée du centre Charlie Chaplin de Vaulx en Velin était donc présenté un avant-projet. Sous la direction musicale de Pierre Vallin, quatre solistes, deux récitants et une centaine de chanteurs issus de six chorales en ont donc ressuscité les accents les plus poignants : « Lyon moderne est comme une vieille, toute accroupie sur son radeau de pierre... Dormez en paix, victimes de Novembre, d'autres viendront sur le métier du temps, cueillir la flamme dans les cendres... »

A Lyon, les canuts sont bien oubliés, j'en sais quelque chose; en tant que vice-président de l'Association l'Esprit Canut, tout d'abord, qui milite depuis plusieurs années pour la création d'un véritable musée dédié à leur histoire, et ce dans la chaleureuse indifférence du maire Gérard Collomb qui se penchera peut-être sur la question lors de son soixante-dix neuvième mandat; je crains qu'alors nous soyons tous et toutes réduits en poussière... . En tant, surtout, qu'auteur et metteur en scène de La Colline aux Canuts, spectacle qui a toujours rencontré un large public à chaque fois qu'il a été représenté, mais qu'un Philippe Faure, pour ne citer que lui, directeur je le rappelle du théâtre de la Croix-Rousse et auteur de l'immortel "Moi tout seul", n'a jamais daigné aller voir, ni aider d'une quelconque manière.

Si l'on peut se réjouir du fait que la municipalité de Vaulx ait encouragé ce projet courageux, on ne s'étonnera donc pas dans ces colonnes du dédain bienveillant manifesté par celle de Lyon, qui continue de vénérer ses canuts sous forme de cervelle bien coulante pour les touristes, ou d'appartements en pierres et poutres apparentes (ah! l'apparence ! ...) fort coûteux pour ses nouveaux arrivants.

12:53 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : kosma, gaucheron, canuts, lyon, actualité, musique, chorale populaire |

vendredi, 26 septembre 2008

Tantôt pour Guignol

Les festivités autour du bicentenaire de Guignol sont multiformes. A cette occasion, la salle Rameau se met au goût du jour en accueillant le samedi 4 octobre 2008 des marionnettistes et des marionnettes de tous les théâtres Guignol de Lyon. On jouera Le Déménagement, l'une des pièces fétiches de Mourguet, ré-actualisée par Gérard Truchet et mise en scène par Christophe Jaillet. Les représentations auront lieu à 15 h et à 20 h.30.

En photo, Guignol, Gnafron, Madelon (musée Gadagne) Voici le monologue d'ouverture de Guignol, celui de Mourguet, dans la fantaisie initiale :

GUIGNOL -seul. — Ah l Guignol, Guignol… Le guignon te porsuit d'une manière bien rébarbarative (1). J'ai beau me virer d'un flanc et de l'autre, tout va de traviole chez moi... J'ai ben changé quarante fois d'état, je peux riussir à rien… J'ai commencé par être canut comme mon père…. Comme il me disait souvent dans sa chanson :

« Le plus cannant des métiers,

« Le plus cannant des métiers,

« C'est l'état de talle, taffe,

« Le plus cannant des métiers,

« C’est l'état de taffetatier (2) »

Je boulottais tout petitement sur ma banquette. Mais voilà qu'un jour que j’allais au magasin - je demeurais en ce temps-là aux Pierres-Plantées - je descendais la Grande-Cote avec mes galoches, sur ces grandes cadettes (3) qu'ils appellent des trétoirs… voilà qu'en arrivant vers la rue Neyret, je mets le pied sur quéque chose de gras qu'un marpropre avait oublié sur le trottoir... Je glisse... patatrouf !... les quatre fers en l'air... et ma pièce dans le ruisseau… Quand je me relève, ils étaient là un tas de grands gognands qui ricanaient autour de moi... Y en avait un qui baliait la place avec son chapeau... un qui me disait : « M'sieu, vs’ avez cassé le verre de votre montre?» l'autre répondait : «Laisse donc, te vois bon qu'il veut aller ce soir au thiàtre, il prend un billet de parterre»… Je me suis retenu de ne pas leur cogner le melon... Enfin, je me ramasse; je ramasse ma pièce dans le ruissiau, une pièce d'une couleur tendre, gorge de pigeon... ça lui avait changé la nuance... Je la porte au magasin, ils n'ont pas voulu la prendre... Y avait le premier commis, un petit faraud qui fait ses embarras avec un morceau de vitre dans l'oeil... qui me dit : Une pièce tachée! J’aime mieux des trous à une pièce que des taches ! — Ah bon! que j'ai dit, je veux bien... — J'ai pris des grandes ciseaux, j'ai coupé les taches tout autour... C'est égal, il a pas voulu la garder… Puis il m'a dit : — Vous vous moquez de moi, Mossieu Guignol, ne revenez plus demander d'ouvrage à la maison... et dépêchez-vous de vous en aller, mon cher, car vous ne sentez pas bon... — J'aurais bien voulu le voir, lui, s'il était tombé dedans, s'il aurait senti l'eau de Colonne... Je suis rentré à la maison; J’étais tout sale; Madelon m'a agonisé de sottises : — Te voilà! t'es toujours le même! T’es allé boire avec tes pillandes (4), te t’es battu!... — Elle m'a appelé sac à vin, pilier de cabaret, ivrogne du Pipelu (5) Elle m'a tout dit; enfin... on n'en dit pas plus à la vogue de Bron (6)… La moutarde m'a monté au nez ; je lui ai donné une gifle, elle m'a sauté aux yeux ; nous nous sommes battus, nous avons cassé tout le ménage. C't histoire-là m'a dégoûté de l'état…Je me suis dit : Je vergetais là depuis cinq ans sans rien gagner... y faut faire un peu de commerce... Je me suis mis revendeur de gages (7)dans la rue Trois-Massacres (8) .. Mais j'ai mal débuté... J'ai acheté le mobilier d'un canut qui avait déménagé à la lune . . . Le propriétaire avait un ban de loyer… il a suivi son mobilier... Le commissaire est venu chez moi... il m'a flanqué à la cave... J'ai passé une nuit avec Gaspard (9)… Mon vieux, que je me suis dit après ça, faut changer de plan... T'as entrepris quéque chose de trop conséquent... t'as voulu cracher plus haut que ta casquette… Y faut faire le commerce plus en petit… Y avait un de mes amis qui avait une partie d'éventails à vendre... je l'ai achetée... et je les criais sur le pont… Mais j’avais mal choisi mon m'ment... C'était à la Noël... j’avais beau crier : « Jolis éventails à trois sous ! Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant pour le Jour de l’An ! » . . . Personne en achetait, et encore on me riait au nez. Après ça, je me suis fait marchand de melons... Pour le coup, c'était bien au bon m'ment... c'était au mois de jeuliet . . . Mais quand le guignon n'en veut à un homme, il le lâche pas… C'était l'année du choléra (10).. et les médecins défendaient le melon... J'ai été obligé de manger mon fonds... toute ma marchandise y a passé . . . Eh ben! ça n'a pas arrangé mes affaires... au contraire, ça les a tout à fait dérangées... J'ai déposé mon bilan..." ça a fait du bruit… la justice est venue sur les lieux avec les papiers nécessaires... et elle a dit : V’la une affaire qui ne sent pas bonne... C'est égal, les créanciers ont eu bon nez, ils n'ont point réclamé de dividende. J'ai pas eu plus de chance dans mes autres entreprises… Y a bien un quéqu'un qui m'avait conseillé de me faire avocat... parce qu'il disait que j'avais un joli organe... Mais y en a d'autres qui m'ont dit que, pour cette chose- là, je trouverais trop de concurrence. Ah ! j’ai eu, par exemple, un joli m'ment... je m'étais fait médecin margnétiseur (11), et ma femme Madelon somnambule... C'était un de mes amis, qui avait travaillé chez un Physicien, qui m'avait donné des leçons... Madelon guérissait toutes les maladies... On n'avait qu'à lui apporter quéque chose de la personne... sa veste, ses cheveux, quoi que ce soit, enfin... Elle disait sa maladie et ce qui fallait lui faire… Les écus roulaient chez nous comme les pierres au Gourguillon... et tous les jours y avait cinq ou six fiacres à notre porte... C'est que Madelon était d'une force!... Et pour le déplacement des essences.'... c'était le même ami qui m'avait appris ça... Elle y voyait par le bout du doigt, elle y voyait par l'estomac, de partout, enfin... Elle lisait le journal, rien qu'en s'asseyant dessus... Eh ben ! nous avons fini par avoir un accident... Y avait une jeunesse qui était malade de la poitrine; Madelon l'a conseillée de s'ouvrir une carpe sur l'estomac et de s'asseoir sur un poêle bien chaud, jusqu’à ce que la carpe soye cuite... Elle a prétendu que ça lui avait fait mal... ça nous a ôté la confiance... Les fiacres sont plus venus, les écus non plus. .. Nous avions fait bombance pendant le bon temps, acheté un beau mobilier… y fallait payer ça ... Tout a été fricassé. Du depuis, je n'ai fait que vivoter… je suis revenu à ma canuserie... mais l'ouvrage ne va pas… Le propriétaire m'est sur les reins pour son loyer. Je lui dois neuf termes... Il est venu hier... il va revenir aujourd'hui... Je sais plus où donner de la tête..."

[1] Corruption comique de l’adjectif « rébarbative »

[2] Ouvrier fabriquant du taffetas (étoffe de soie fine). Les taffetatiers lyonnais appartiennent à la corporation plus large des canuts.

[3] Une cadette est une large dalle qui, avant l’invention des trottoirs, était placée contre la façade des maisons afin d’en éloigner les eaux de pluie. Le développement des trottoirs à Lyon, mot écorché par Guignol, s’opère de 1830 à 1848, sous les mandats des maires Prunelle et Terme.

[4] Pillandre : vieille guenille ; Vaurien, canaille

[5] L’ancien quartier du Puits-pelu, vers l’actuelle rue du Palais Grillet, où s’entassent à l’époque les cabarets .

[6] A la vogue de Bron, on pouvait s’injurier librement.

[7] On appelait jadis à Lyon revendeur de gages, les marchands de vieux meubles, probablement parce que ces industriels avaient l'usage de prêter sur gages aux pauvres gens.

[8] Rue des trois massacres : rue Tramassac, dans le vieux Lyon.

[9] Dans les caves de l’Hôtel-de-Ville, peuplées de rats, où l’on enfermait les prisonniers gardés à vue. Le rat Gaspard finit par être une sorte de personnage populaire.

[10] 1832 ;

[11] Corruption comique pour magnétiseur.

13:11 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : théâtre, guignol, lyon, actualité, le déménagement |

mardi, 23 septembre 2008

Hamlet's performance

Me tombe sous la main le dossier d'une compagnie théâtrale lyonnaise que je ne citerais pas. Je recopierai simplement là ce que je lis, assorti de quelques commentaires bileux entre parenthèses.

HAMLET 4 GO. Création / Performance. Du 5 au 7 février 2009.

Performance (Il doit, Kantor, se retourner dans sa tombe) avec comédiens, danseurs, plasticiens (pas de noms propres cités; on est humble)

D'après Williiam SHAKESPEARE (on apprécie le d'après, très couru ces temps-ci depuis l'Inferno de Romeo Castellucci d'après le malheureux Dante. Après Dante, donc, Shakespeare tombe en enfer. Dans cette novlangue outrecuidante, d'après signifie en réalité sans - C'est Hamlet sans Shakespeare : c'est pour ça que, plus haut, on parle - de façon un peu péremptoire, certes, de création ) Ceux qui veulent des explications peuvent les trouver là. Je continue :

"Dans ce système, Hamlet sera omniprésent et totalement absent. (La loi des contraires, si chère à René Char et aux présocratiques, servie à la sauce BTS en communication marketting) Nous tâtonnerons individuellement et collectivement. (traduction : nous sommes tous des artistes. Vous aussi, public... Sauf que, NDLR, seuls ceux qui sont sur scène - et qui sont de moins en moins artistes- sont payés..) Nous jouerons de l'objet téléguidé, nous serons des dominants dominés, nous appuierons sur des boutons. (Cela doit faire référence à quelque scénographie incluant de la technologie : waaaouuuuh : quelle audace ! - pour traduire la dialectique du regardant/regardé, joueur/joué, arroseur/arrosé...) Nous inventerons, malgré nous, d'autres logiques, nous provoquerons des collisions (appréciez ici l'emploi des indéfinis - autres notamment, qui me rappelle le fameux "faire de la politique autrement" = on fera donc du théâtre autrement. C'est à dire qu'on n'en fera pas. Ou qu'on fera autre chose ). Nous serons les maîtres du monde, nous déciderons du chaos total ou du silence absolu. ( Tudieu !) Nous serons têtus et peut-être pervers. ( Autosatisfaction, quand tu nous tiens, tu ne nous lâches plus...) Nous ne comprendrons rien. ( Ah ça !) Nous/Vous. "

Pour donner à ce discours une touche intello, une citation d'Anne Giffon-Selle rajoute la petite couche, celle qui manquait au ridicule institutionnel, celle du Trissotin savant, qui achève de rendre le ton de cette brochure jaune et non paginée ( pour qu'on ne s'y retrouve pas ?) conforme et terriblement subventionné : "Derrière la mécanique formelle instaurée par la règle, se joue pour chacun une dialectique entre liberté d'action ou de choix et étroite interdépendance (...) De l'aveu de tous, cette interdépendance entre un individu et un groupe, cette prise d'otage réciproque, génèrent une intimité entre les deux parties, non exempte d'une violence sous-jacente". ( Prise d'otages... Hmmm. Le trait d'époque est creux, maladroit, démago, pour ne dire qu'un mot. )

Ce pauvre Hamlet, (" La dernière figure de l'intellectuel en Occident", disait Yves Bonnefoy dans son cours au Collège de France ) ce pauvre Hamlet, si j'ose dire, resucé a cependant son prix : 12 euros tarif plein, 6 euros tarif réduit. Le jeudi, précise-t-on, c'est gratuit.

On viendra le jeudi, promis.

Avec tomates et oeufs pourris.

Pour foutre le boxon.

15:33 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : théâtre, shakespeare, hamlet, société, performance, lyon |

dimanche, 21 septembre 2008

Les disparus du pont Mouton

A la sortie du tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, du côté de l'ancien faubourg de Vaise, un pont barre de son tablier d'acier de plus de soixante mètres l'ouverture du paysage vers le nord, là-même où la Saône, alanguie et courbée, un peu lasse de son épuisante traversée du Forez, agite son éventail avant d'effectuer une entrée seigneuriale dans la cité. Et comme non loin se trouve un arrêt de bus ("Pont Mouton") beaucoup continuent à donner à ce pont, lorsqu'on parle de lui (remarquez bien que c'est un sujet de conversation incontournable) ce nom-ci de Mouton.

Or le promeneur attentif apprend d'un vilain panneau que le susdit pont se nomme en réalité du patronyme du petit Père la Victoire, surnommé aussi le Tigre, vous savez, - oh, c'est de l 'histoire antique - le papa Clémenceau. Depuis 1952, ce pont a remplacé le plus ancien, qui joignait la place du Port à l'actuel quai Joseph-Gillet, ex quai de Serin. Ce pont Mouton datait, lui de 1865 et avait été dynamité par les Allemands en 1944. Il n'en reste pas la moindre trace, pas même dit André Pelletier dans son Histoire des ponts et Quais de Lyon (Elah 2002) "une plaque commémorative". Le Tigre aurait-il bouffé le Mouton jusqu'à l'os ?

C'est oublier la force de l'usage. Tout le monde, y compris les TCL (transports en commun lyonnais) continue à dire le Pont Mouton. Une hôtellerie, dite"logis du mouton", en laquelle logèrent plusieurs rois de France à l'occasion des entrées solennelles qu'ils firent dans leur cité de Lyon par la porte de Vaise avait jadis donné le nom à une rue qui la refila par ricochets au pont. Rien à voir avec les moutons, comme on pourrait le croire, au vu des quelques squelettes en acier d'ovins broutant que la municipalité a placés sur le peu de pelouse de l'endroit. C'est généralement devant le Logis que les membres du corps consulaires attendaient le roi pour le saluer avant son entrée spectaculaire. Située au carrefour des routes de Bourgogne et du Bourbonnais, elle était célèbre et fréquentée.

Ceux qui aiment le Pont Mouton (ça existe, des gens comme ça ?) peuvent lire un joli roman de Georges Champeaux intitulé "Le Roman du vieux Groléen". L'action se déroule dans le faubourg de Vaise des années 1900 - contemporaines de l'écriture - et narre une romance amoureuse dans le milieu ouvrier de l'époque. On y ressent bien les attentes, les émois, les pudeurs et les espoirs du petit peuple de ce temps là. Je dirais - n'en déplaise à Valéry Giscard d'Estaing qui nous fit le coup, jadis, du "Maupassant meilleur écrivain de France" - que c'est du Maupassant en plus léger, plus frais, sans les poses. On ne le trouvera, hélas, que chez de bons bouquinistes ou libraires spécialisés bien achalandés. (Honoré aux Terreaux, Diogène à Saint-Jean), ou sur le web. J'emprunte à ce roman qui date de la Belle Epoque de l'avant-Clémenceau, la description du magnifique panorama, crayonné non loin du Pont Mouton :

« Accoudé au parapet du quai, il ne se lassait pas de suivre du regard les travaux du bas-port et le mouvement de la batellerie. Et peu à peu s’établissait en lui la conviction qu’il avait sous les yeux un des plus beaux paysages de la Terre. Tout en bas, le serpentement de la rive droite de la Saône , une route de campagne qui devient le quai d’un faubourg, comme succèdent aux pimpantes villas emmitouflées de Saint-Rambert le château d’eau, les grues et les cheminées de l’Industrie. Puis c’est le tassement autour de la Gare d’Eau des vastes entrepôts aux larges toits en pente douce, d’où surgissent, puissants et harmonieux, les trois blocs équarris des minoteries. Et, emplissant le paysage de sa présence, déployant à ses pieds le geste souple de son corps voluptueux, la Saône nonchalante qui paresse et se prélasse, cependant que, rangés le long des bas-ports, les noirs remorqueurs plats, les sapines béantes, les « plattes » pavoisées du linge mis à l’étendage, les péniches pansues ceinturées d’une bande claire, avec la futaie grêle de leurs mâts aux pointes blanches de minarets, parent ses profondeurs de leurs reflets. Longtemps le père Chatard avait méconnu la beauté d’un tel spectacle. Mais voici que du fer et de la pierre comme des feuillages et de l’eau, affluait une sympathie pénétrante. Et c’était l’âme même de ce paysage composite qui commençait à l’imprégner – une âme qui mêlait au sortilège originel de la nature la majesté poignante de l’effort humain »

Pauvre Champeaux, qui se souvient de lui ? Comme les moutons qui hantent le neuvième arrondissement et bêlent de douleur au crépuscule, il fait dorénavant partie des disparus illustres de l'endroit.

08:14 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : pont mouton, vaise, lyon, littérature, clémenceau, georges champeaux |

mardi, 02 septembre 2008

Solitudes de Saint-Exupéry

Depuis quelques années, l'aéroport de Lyon-Satolas est devenu Lyon-Saint-Exupéry. Sur la place Bellecour, l'écrivain est repr ésenté, assis sur un socle, en tenue d'aviateur. Son personnage fétiche se tient debout derrière lui, une main posée sur l'épaule, comme pour le consoler d'on ne sait quel accablement structurel. Tous deux ont les mains glissées dans les poches. Ces deux silhouettes ont l'air de planer sur la pollution insupportable de l'endroit, et en même temps d'être comme figées dans une lourdeur de bronze ou de plomb. D'attendre on ne sait qui. On dirait un père divorcé et son fiston, attendant sur un quai de TGV l'improbable retour de maman. Le double hommage de la ville de Lyon à cet auteur à la renommée internationale a quelque chose de poignant : s'agissait-il de transformer en « auteur lyonnais » l'écrivain de Terre des hommes qui n'a jamais célébré outre mesure sa ville natale ? On ne s'étendra pas ici sur la question.

ésenté, assis sur un socle, en tenue d'aviateur. Son personnage fétiche se tient debout derrière lui, une main posée sur l'épaule, comme pour le consoler d'on ne sait quel accablement structurel. Tous deux ont les mains glissées dans les poches. Ces deux silhouettes ont l'air de planer sur la pollution insupportable de l'endroit, et en même temps d'être comme figées dans une lourdeur de bronze ou de plomb. D'attendre on ne sait qui. On dirait un père divorcé et son fiston, attendant sur un quai de TGV l'improbable retour de maman. Le double hommage de la ville de Lyon à cet auteur à la renommée internationale a quelque chose de poignant : s'agissait-il de transformer en « auteur lyonnais » l'écrivain de Terre des hommes qui n'a jamais célébré outre mesure sa ville natale ? On ne s'étendra pas ici sur la question.

De fait, le malheureux Saint-Ex demeure à présent indissociable de son étrange clone à l'écharpe flottante. J'en veux pour preuve la maquette du premier billet de cinquante francs dressé à son effigie, maquette dans laquelle tous deux figurent à nouveau cote à cote. Non seulement cote à cote, mais le regard tourné dans la même direction, comme si c'était décidément la seule façon de s'aimer. Sur cette première ébauche, Tonio fait une drôle de gueule, et le fond mauve confère a son teint quelque chose de maladif, tandis que le petit prince, en son rouge pantalon, fait songer à un zouave égaré dans l'espace. La solitude du petit prince double ainsi celle de son créateur, dans un troublant effet de redondance. Autour de Saint-Exupéry s'est cristallisé un mythe, plus médiatique qu'autre chose, qui fait qu'en surface, on ne peut qu'aimer niaisement le créateur du Petit Prince ou bien le rejeter en bloc : C'est dommage... Tout le monde a priori est sommé d'aimer ou de détester ce petit prince, lequel fit de Saint Exupéry, et ce en pleine guerre, le Français le plus apprécié des Américains, plus célèbre même que De Gaulle ! Dans un bref Journal qu'il tint en décembre 1943, et qu'il appelle Nuit dans la tête et froid dans le cœur, Saint Exupéry donne pourtant à lire une face cachée du petit personnage fort intéressante, parce que beaucoup moins lisse que celle vendue dans les supermarchés de l'enfance ; une face, qu'il crayonne enfermée dans un cachot sombre où galope une araignée hystérique, cloitré seul et la tête dans les mains, devant un verre de vin vide. Extrait : "Cette incommunicabilité de l'époque me touche plus que tout au monde. J'ai tellement envie, déjà, de les quitter tous, ces imbéciles. Qu'ai-je à faire ici sur cette planète ? On ne veut pas de moi. Comme ça tombe bien ! Je ne voulais pas d'eux ! Je ne parviens pas à en trouver un qui ait quelque chose à me dire qui m'intéresse. Ils me haïssent ? C'est surtout fatigant. Je voudrais bien me reposer. Je voudrais être jardinier parmi des légumes. Ou être mort.". C'est dommage. Cela nous rappelle à quel point fut grande et complexe la solitude de Saint-Exupéry :

Solitude politique, résumée par Raymond Aron dans la courte mais belle préface de ses Ecrits de Guerre (1) : "Les gaullistes lui en voulaient d'autant plus que son apport à la cause (la Résistance) eût été plus grand. Ils l'accusèrent de sympathie pour Vichy : puisqu'il n'était pas gaulliste, il devait être vichyste. Dans l'univers manichéen, il n'y avait pas de place pour lui."

Solitude morale : Je suis triste pour ma génération, qui est vidée de toute substance humaine. Qui, n'ayant connu que le bar, les mathématiques et la Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd'hui entassée dans une action strictement grégaire, qui n'a plus aucune couleur." Un peu plus loin : "Tout lyrisme sonne ridicule. Les hommes refusent d'être réveillés à une vie spirituelle quelconque. Ils font honnêtement une sorte de travail à la chaîne. Comme dit la jeunesse américaine : Nous acceptons ce job ingrat. Et la propagande, dans le monde entier, se bat les flancs avec désespoir." (2)

Solitude affective : "Et puis, la poignante méditation des heures de vol au-dessus de la France, si proche à la fois et si lointaine ! On en est séparé comme par des siècles. Toutes les tendresses, tous les souvenirs, toutes les raisons de vivre sont là, bien étalés à trente-cinq mille pieds sous les yeux, bien éclairés par le soleil, et cependant, plus inaccessibles que les trésors des pharaons sous la vitrine d''un musée" (3)

Solitude historique : "Nous sommes étonnamment bien châtrés. Ainsi, sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissé libre de marcher. Je hais cette époque où l'homme devient sous un totalitarisme universel bétail doux, poli et tranquille." ( 4)

Solitude spirituelle : "Nos buts de guerre ? Ils sont de défendre notre substance même. Plus que nos lois, plus que nos pierres, plus que les Fables de La Fontaine, qui reviennent périodiquement dans la bonne propagande patriotique. Nous nous battons pour qu'on n'ait point le droit de lire nos lettres au public, pour n'être point soumis à la masse. Pour prier quand il nous plait si nous sommes religieux. Pour écrire comme il nous plait si nous sommes poètes. Nous nous battons pour gagner une guerre qui se situe exactement à la frontière de l'empire intérieur." (5)

Le Bréguet 14, survole le désert dans un ciel de neige et d'encre. Autant que la littérature, c'est ainsi l'épopée de l'aérospatiale que le graphisme très planétaire du billet tient à célébrer. Sur le recto, le visage d'après photo d'Antoine de Saint Exupéry. Au fond, une mappemonde sur laquelle se profilent les contours de l'Europe et ceux de l'Afrique. On distingue le tracé de deux parcours effectués par l'aviateur. Au sommet gauche du billet, la silhouette ombrée d'une autre légende de l'aviation, le Latécoère 25, silhouette saisie de face et en plein vol. Dessous, toujours, l'indécrottable Petit Prince. Comme si, non content d'enfermer l'aviateur dans sa cartouche, la BdF emprisonnait l'écrivain aussi dans un seul de ses livres. Appartenant à la dernière série, le 50 francs St-Ex fut l'un des billet les plus sécurisés de la BdF. Le trop fameux éléphant digéré par le boa, le non moins trop célèbre mouton apparaissent dans une vilaine couleur vert fluo. Ces motifs qui, avec le strap de sécurité, sont censés protéger le billet des contrefaçons, se sont promenés un peu partout sur sa surface au fil des ratés des diverses impressions, si bien que les collectionneurs recensent in fine plus de six variétés de cette coupure.

Sur la dernière coupure de cinquante francs que nous avons tous eue en poche, l'enfant aux cheveux d'or devenu icône de ce qui est invisible pour les yeux trône, évidemment seul sur son astre, une étoile posée non loin du crâne en guise d'auréole. Derrière lui, un bi-places, l'un des mythiques

Le mythe du petit prince s'est ainsi forgé à la croisée de plusieurs autres : En premier lieu, celui de l'Aéropostale, dont on n'imagine pas aujourd'hui la force et la vivacité : "Mon travail ne valait rien si, en même temps qu'il me nourrissait matériellement, il ne me faisait pas être de quelque chose. S'il ne me faisait point pilote d'une ligne, jardinier d'un jardin, architecte d'une cathédrale, soldat d'une France. Si nos créations de ligne nous enrichissaient le coeur, c'est à cause des dons qu'elles exigeaient de nous. La ligne naissait de nos dons. Une fois née, elle nous faisait naître. Si aujourd'hui, je retrouve un camarade, je puis lui dire : Te souviens-tu? C'était une époque merveilleuse, puisque noués par les mêmes dons, nous nous aimions les uns les autres." (6) La Résistance fut le deuxième ingrédient qui a permis au mythe de se cristalliser. Une Résistance d'autant plus vive qu'elle se fondait sur le non-compromis (ni avec de Gaulle, ni avec les communistes); non-compromis où se déclinent l'élégance, le courage, mais aussi l'aveuglement du solitaire invétéré; Enfin le troisième élément est celui de l'écrivain engagé dns l'action, celui d'une littérature moderne placée à mi-chemin entre le roman et le reportage : Saint-Exupéry, de ce point de vue, fut une sorte d'Albert Londres des nuées - tout comme ce dernier mort tragiquement- une sorte d'Albert Londres avec ses titres qui sonnent comme des manchettes de journaux dont on distinguerait les gros caractères dans la lumière crémeuse de l'aube : Vol de Nuit, Terre des Hommes, Courrier Sud... A ces trois ingrédients, l'Aéropostale, la Résistance et la Littérature de reportage, s'est rajoutée la disparition énigmatique du héros : ce fameux 31 juillet 1944, jour où Icare, à point nommé, a brisé ses ailes à bord du Lightning P 38. Avec le "monstre léger", il venait pourtant de retrouver "un cœur de vingt ans" : "On pilote ce monstre léger qu'est le Lightning P 38 à bord duquel on a l'impression non de se déplacer, mais de se découvrir présent partout à la fois sur un continent." (7).

Plus de 80 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Le Petit Prince affiche une réussite commerciale sidérante. Il est traduit dans quelque 160 langues et dialectes, dont l'amazigh (berbère) et compte entre 400 et 500 éditions différentes, une aubaine pour les Éditions Gallimard. Un an avant sa mort, le 8 juin 1943, Saint-Ex écrivait d'Oudjda une lettre à Curtice Hitchkock : "Curtice, je ne sais rien du Petit Prince. Je ne sais même pas s'il a paru ! Je ne sais rien de rien. Ecrivez-moi." (8) Six mois plus tard (janvier 44), dans un billet à Georges Pélissier posté d'Alger, St-Ex se plaint d'avoir perdu son unique exemplaire du Petit Prince alors qu'il est en contact avec un intermédiaire londonien pour le tournage d'un film : "Que vous ne vouliez pas me dire ce qu'il en est, que vous n'ayez ps une seconde pour ce qui est pour moi vital et de l'ordre de 50 000 dollars m'est incompréhensible. Ceci n'est pas inamical. Seigneur. Mais si je perds 50 000 dollars en 5 minutes, ça vaut peut-être 30 secondes de conversation : Où est mon livre ?"

Qu'a-t-il manqué, dès lors, à la légende dorée d'Antoine de Saint-Exupéry, le presque canonisé ? Un album d'Hergé, peut-être... Album dans lequel Tintin, le célèbre grand frère du Petit Prince, tout aussi naïf mais un peu plus dégourdi que lui, aurait mené l'enquête dans une Europe de l'Après-guerre coupée en deux par de méchants soviets et arrosée de bons dollars américains. Un album qui se serait intitulé "l'affaire de la gourmette disparue" ou bien "l'épave mystérieuse".

_____________________________________________________

1. Ecrits de guerre, edition Folio 2573, préface de Raymon Aron.

2. "Vers les temps les plus noirs du monde", p. 277

3. "J'ai un coeur de vingt ans", p. 401

4. "Vers les temps les plus noirs du monde", p. 283

5. "La morale de la pente", p.463

6. "Maintenant, les Américains sont engagés", p.178

7."J'ai un coeur de vingt ans", p. 401

8. Lettre à Curtice Hithckck, p. 273

17:41 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : saint-exupéry, littérature, lyon, petit prince, billets français, culture |

dimanche, 03 août 2008

Jean Reverzy (1914-1959)

Jean Reverzy est né l'an 1914, au commencement d'une guerre qui allait enflammer la planète entière, bouleverser une première fois la face du monde, et dont son père ne revint jamais. "Depuis la mort lointaine de mon père, nous habitions, ma mère et moi, un appartement à façade dont les fenêtres s'ouvraient sur ce désert investi par la Médecine". Ce désert, c'est la place Bellecour, qu'il immortalisera dans "Place des Angoisses". "Je crois, écrit-il dans l'un de ses premiers textes qui date de 1931, à l'originalité de ma mélancolie". Pour une vie entière, Reverzy définit dans cette phrase un véritable programme d''écriture, dont l'œuvre dense et brève qu'il compose à Lyon sera la matière exigeante, minutieuse. Un premier roman achevé, Le passage, obtient en 1954 le prix Renaudot et le révèle au grand public. C'est l'histoire d'un homme revenu de Tahiti pour mourir à Lyon, sa ville natale. "Crever", dit-il. Œuvre difficile, presque clinique, dans laquelle il suit les derniers instants de son personnage, comme à la recherche de "l'originalité d'une mélancolie". Et ce, jusqu'à l'agonie finale. Et ce, jusqu'au passage. Mais Palambaud ne livrera, malgré l'éviscération totale qu'il subit tel un objet consumé entre les pattes des médecins, aucun secret particulier " J'aurais pu à notre dernière rencontre, celle qui venait de s'achever, toucher du doigt son cœur, ses poumons, son foie, tout ce qui paraissait le composer et qu'il n'avait jamais vu, et tout cela ne m'avait rien appris. Nous étions passés l'un près de l'autre comme deux étrangers, comme deux animaux d'une espèce différente. En vain, je cherchais un sens à des mots que nous avions échangés, au contact de nos mains qui s'étaient serrées, aux rencontres de nos regards." Une originalité si profonde, donc, et si propre à chacun, qu'elle ne se rencontre pas, ne se partage pas. Mais elle fonde une quête, assigne à la littérature une mission tout aussi noble que celle dont se revendique avec orgueil la médecine : non pas soigner, mais comprendre, ou tout du moins ressentir.

La mort. La mort est au centre du travail de Jean Reverzy. Qu'il soit médecin ou écrivain, il demeure "le compagnon des agonisants" ( Ecrivain, note-t-il dans son cahier : métier de moribond). "Car l'agonie peut durer une seconde ou des années : elle commence à l'instant où l'homme croit sa mort possible; la longueur du temps qui l'en sépare n'importe, et quiconque a saisi le sens de l'écoulement, du passage, est perdu pour les vivants. Et du jour où la mort triomphe et s'installe en maîtresse dans un cerveau, c'est pour abolir - à l'exclusion d'un exact sentiment de fluidité de l'existence - toute lutte, tout désir, toute affirmation de soi et aussi toute angoisse." (Le passage, ch. 12). René Char, l'un de ses contemporains, écrivit un jour : « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Combien cet aphorisme pourrait s'appliquer à Reverzy !

Le narrateur de "Place des Angoisses" n'est-il pas (comme d'ailleurs celui de Ciel de suie d'Henri Béraud, autre roman lyonnais) un médecin des pauvres ? Il y a dans ce deuxième roman un passage éclairant où les deux vocations de Reverzy, médecine et écriture, paraissent se frôler, se conjoindre. Le médecin se trouve chez un ouvrier du quartier "Sans-souci", son secteur de prédilection. L'ouvrier vient de mourir : quels mots offrir à la veuve, près de lui : "Je n'avais encore rien dit, et décidai de ne rien dire. Certes, je crois au pouvoir de paroles simples, mille fois redites, perfectionnées par l'usage, machinales et cependant nuancées, qui tout en promettant la guérison ne découragent pas trop de mourir. Chacun a la maladie qu'il mérite et la maladie ressemble à celui qu'elle a frappé. Les pauvres redoutent l'espérance; le bonheur leur fait peur ou les offense; et leur maladie résignée, sombre, sans hargne, est à leur image. Mon langage s'accorde à leurs tourments. Mais il est vain de haranguer les morts."

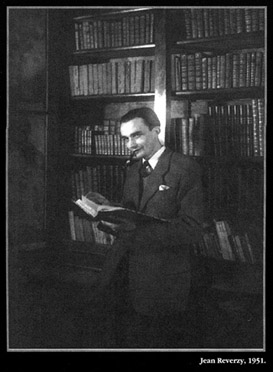

Pour ma part, j'aime beaucoup cette photo de lui, qui provient du fonds de la bibliothèque de la Part-Dieu. On l'y voit lecteur de livres, davantage que de corps malades, lui qui dans Nécropsie, un texte datant de son internat à l'hôpital de la Croix-Rousse, proclamait déjà : "J'affectais involontairement l'amour de la médecine, alors que James Joyce était le dieu que j'adorais." D'après Jean-François, son fils, Reverzy conserva peu de livres auprès de lui, peu de meubles, également, dans le deux-pièces proche de son cabinet, qu'il habitait au moment de sa mort. "Le seul lieu de lecture qu'il sacralisait était le bibliothèque municipale de Lyon", où il se rendait souvent le dimanche. "Je regarde, écrit-il dans son journal, le 6 septembre 1957, sur un rayon de la bibliothèque, les deux livres que j'ai écrit; ils sont là, tout petits, serrés d'un côté par Edgar Poe, et de l'autre par les 32 volumes des œuvres complètes de Bossuet : si les bouquins ont une vie, ils doivent se sentir mal à l'aise. Pour leur donner plus d'importance, j'ai mis à côté des traductions. Mais cela ne fait pas encore très gros quand je donne le coup d'oeil du propriétaire."

Une oeuvre courte, certes, qui remplit tout de même un volume de la Collection Mille et une Page de Flammarion, les textes inédits offrant un éclairage décisif sur le projet qui la sous-tend, la quête de cette originalité, que le monde des vivants compromet singulièrement.

« La ville de Lyon, écrit Jean François qui commente les textes de son père (1), jamais nommée, est au centre de l'oeuvre de Reverzy. Il avait avec la vieille cité gallo-romaine un lien organique et quasi-fusionnel. On pourrait dresser une cartographie de ses oeuvres autour des différents points cardinaux : la place Bellecour et la Croix-Rousse, Saint-Jean et la place des Terreaux, et plus loin les Brotteaux et le parc de la Tête d'Or, enfin Montchat et Villeurbanne. »

Jean Reverzy est mort le 9 juillet 1959, à quarante-cinq ans. On vient de passer, dans une souveraine indifférence, l'anniversaire des 80 ans de la naissance de Louis Calaferte. Tout laisse à penser que le cinquantenaire de la mort d'Henri Béraud passera tout autant inaperçu en octobre. Reverzy sera-t-il mieux loti, l'an prochain ? Pourquoi la ville de Lyon ignore-t-elle à ce point ses grands écrivains disparus ? Croit-elle donc en avoir vu naître tant que ça sur son sol humide ? N'a-t-elle pas remarqué que Béraud supporte largement la comparaison avec Giono, Jolinon avec Mauriac, Reverzy avec Camus, Calaferte avec Le Clezio ? Pour conclure ce trop rapide billet, quelques lignes de Reverzy sur Lyon, la ville ingrate entre toutes :

.« J’étais à Lyon sur les quais du Rhône et sous des platanes extrêmement parfumés. Le soleil se tenait entre d’extraordinaires images dont le relief et l’incandescence me stupéfiaient et à droite de la colline dont la seule image me rappelle l’odeur délicieuse des vieux bouquins de piété. Je me souviens que le Rhône découvrait de longs bancs de cailloux d’une blancheur absolue… Mais n’oubliez pas qu’à l’horizon fondait de l’or et de l’or… Or moi, fumant des cigarettes américaines ou plutôt buvant leur arôme, je regardais passer ces lumières; toute l'après-mdi, j'avais vagabondé dans un parc public dans une débandade de fleurs et d'arbres dont je ne sais le nom, et que réfléchissaient d'étroits canaux. Ce parc m'était autrefois un refuge alors que, maintenant, son seul souvenir m'afflige et m'attriste : car il semble trop riche, trop parfumé, et m'y promener deviendrait pour mon esprit une torture mortelle. Mais en septembre 32, je l'aimais vraiment et aussi, en peu d''heures, j'avais commis de grave excès de couleurs et surtout de parfum; Dans la lumière inquiète et blanche du sunset, je vis s’éclairer des fenêtres ; ça et là tremblèrent de minuscules cristaux rouges. Un mystérieux esprit m’envahit, que j’appelle le Mal du Soir. »

(1) Jean Reverzy, Oeuvres Complètes, 1001 pages, Flammarion, Paris 2002.

09:50 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, reverzy, lyon, le passage, place des angoisses, le mal du soir |

samedi, 02 août 2008

Le pont du Rhône

Du Moyen-âge au dix-huitième siècle, le Rhône n’était franchissable, à Lyon, que par un unique pont. Pour parler de lui, il ne reste dorénavant que de vieilles chroniques. Et lorsqu’il fait un temps à se laisser raconter des histoires par les pierres des ponts, on n’entend plus le fracas du Rhône se brisant contre ses piles en pierre. Sa huitième pile, telle une borne, servit longtemps de frontière entre le Lyonnais et le Dauphiné.

C’était un géant de 20 arches et de 510 mètres de long, qui enjambait le Rhône et ses rives mouvantes, ses lônes couvertes de ruisselets. La rue de la Barre (ex Bourgchanin) lui doit son nom, car une barrière fermait son péage, jusqu’à ce  que fût aboli, en 1776, « le droit de barrage ». A l’autre extrémité du Rhône, la place du Pont (dite à présent Gabriel-Péri) lui doit le sien, puisqu’avant l’aménagement de la rive gauche au début du dix-neuvième siècle, le vieux pont débouchait sur ses auberges. De vieilles gravures, (la plus connue étant celle de Jean Jacques de Boissieu, ci-contre, nous montrent des fortifications défendant l’entrée du pont, une haute tour carrée presque en son milieu, munie d’un pont levis. Car les portes étaient fermées la nuit.

que fût aboli, en 1776, « le droit de barrage ». A l’autre extrémité du Rhône, la place du Pont (dite à présent Gabriel-Péri) lui doit le sien, puisqu’avant l’aménagement de la rive gauche au début du dix-neuvième siècle, le vieux pont débouchait sur ses auberges. De vieilles gravures, (la plus connue étant celle de Jean Jacques de Boissieu, ci-contre, nous montrent des fortifications défendant l’entrée du pont, une haute tour carrée presque en son milieu, munie d’un pont levis. Car les portes étaient fermées la nuit.

Au tout début, il y eut longtemps un pont de bois à cet emplacement, parce que la violence du fleuve rendait problématique la construction d’un véritable pont, qui s’étala sur plusieurs siècles et fut un véritable exploit. « Depuis qu’on était parvenu à lui fermer le passage de la plaine dauphinoise et qu’on l’avait contraint, au moyen de digues, de refluer vers la ville, le Rhône se précipitant sous les arches, sapait les enrochements et entraînait les pilotis ; une partie du pont était à peine achevée qu’une autre s’écroulait sous les affouillements. Chaque grande crue emportait deux ou trois piles. Alors, pendant que les constructeurs allaient chercher aux Augustins ou à Fourvière de ces gros blocs couverts d’inscriptions latines, il fallait se servir de bateaux pour traverser le fleuve ou, comme on l’avait fait pendant le séjour de Louis XII et de sa cour, établir une traille au port de la rue Neuve. », explique Vingtrinier, dans La Vie Lyonnaise.

Jean Pelletier (Ponts et quais de Lyon, ELAH, 2002) date de 1559 la décision, par les échevins de Lyon, de bâtir un pont de pierre. Sous Henri II, c'est-à-dire assez rapidement, le pont fut réduit de vingt arches à dix-sept. « Nos grands pères, écrit Petrus Sambardier dans La Vie lyonnaise (12.3.1932) ont vu encore les cinq arches du pont, que les travaux de Combalot, le siècle dernier, ont enfouies pour nous donner le cours Gambetta. » Il a fini par être remplacé, en raison de la circulation automobile, par l’actuelle ouvrage en acier, après sa démolition en 1952. Tous les ponts du Rhône sont pourtant, comme le souligne Albert Giuliani ( Vous êtes mon Lyon, 1928) « fils, petits-fils, arrière petit-fils de ce vénérable et si vénéré pont de la Guillotière », qui « courbe sous la vieillesse de Mathusalem ».

L’énumération à la Prévert que Nizier du Puitspelu consacre aux embouteillages du pont du Rhône dans ses souvenirs témoigne également de son immense popularité, qu’il devait au point stratégique qui fut durant des siècles le sien sur le Rhône :

« A gauche, le pont de la Guillotière, auquel le petit gone vit s’ajouter les trottoirs, supportés par des arcs en fonte que l’on superposa aux arches de pierre. Jugez un peu voire ce que c’était que ce pont avant les trottoirs, encombré de tout ce qui arrive aujourd’hui par le chemin de fer, de tous les rouliers de Provence, de toutes les voitures publiques du Dauphiné et du Midi, de toutes les jardinières des coquetiers, de tous les tombereaux des âniers, de tous les chars, de toutes les charrettes, de toutes les carrioles, de toutes les pataches, de tous les tape-culs, de tous les camions, de tous les crapauds, de toutes les maringottes, et de tout le reste ! Qu’on pût arriver au bout sans être chapelé, haché, pilé, broyé, escaché, escharbouillé, écramaillé, c’est un miracle au prix duquel les apparitions de notre temps sont choses absolument naturelles.» (Puitspelu, Les Oisivetés du sieur Puitspelu, Lyon, 1896, Pierre Masson, 1928).

Il a existé un véritable mythe du pont du Rhône, à Lyon, chaque jour combattant contre le flux : « Contre les arches lourdement taillées en éperon le courant bouillonne, se précipite, excité par l’obstacle. La nappe s’étale d’une rive à l’autre, miroitante, embuée par endroits comme une glace sur laquelle on aurait soufflé. Presque aussitôt, elle se resserre, bloquée par un long banc de sable, à droite. Le fleuve se rue dans le chenal étroit et profond.»

(Emile Baumann, Lyon et le lyonnais, De Gigord, Paris, 1934).

Plongeons et baignades dans le fleuve étaient fréquents, jouissifs, parfois fatals. L’une des scènes les plus émouvantes de La Gerbe d’or d’Henri Béraud se déroule justement sous ce pont, lorsque le narrateur enfant voit un ouvrier de la Guillotière qui se baignait en train de se noyer devant ses deux très jeunes fils, impuissants :

« L’homme luttait, les dents serrées. A chaque instant, il perdait un peu d’espace. Déjà l’ombre de l’étrave le couvrait. Il nageait furieusement. A force de désespoir, il parvenait à demeurer sur place. Visiblement il cherchait à s’échapper vers l’escalier de la berge : il y avait là un anneau de fer et une vieille amarre… Il la regardait. Il ne voyait qu’elle. Nous criions tous à la fois, sans le quitter des yeux. Je revois les choses dans leur plus petit détail. Cela dura moins d’une minute. J’entends encore ce chien hurler à la mort. Maintenant, l’homme avait perdu la cadence de sa nage. L’eau arrivait à pleins bords, lourde, égale, aveugle, impitoyable. Il se battait contre elle avec désespoir. Brusquement, ses forces le trahirent. On vit sa tête pâle reculer, reculer encore. Elle alla se placer dans l’angle formé par le courant et l’avant du bateau, qu’elle semblait caler. Il luttait toujours. Enfin, l’eau enfonça cette tête d’un coup, comme un pavé. C’était fini. On ne vit plus rien, que la course du fleuve et le reflet noir de la péniche. Un lent marlou vint. Il se campa au sommet de la rampe. « Vite, monsieur, mon papa vient de se noyer ». Les petits sanglotaient. L’individu haussa les épaules, alluma une cigarette, puis s’éloigna sur le quai désert. Transis de peur, nous demeurions toujours plantés là. Les deux enfants criaient toujours : « Papa ! Papa ! ». Leurs voix se dispersaient dans le bruit monotone du fleuve. A la fin, ils se turent. L’ainé ramassa par terre les vêtements. Il prit le petit par la main, et ils s’en allèrent tout seuls, je ne sais où, vers le faubourg, en pleurant à gros sanglots. »

De l'accident du carrosse de Madame Servient au passage de Napoléon dessus, avant les Cent jours, il y aurait encore beaucoup à raconter sur cet illustre disparu. Sans compter le nombre extraordinaire de peintres, petits ou grands, qui ont esquissé tour à tour son auguste silhouette, sur un bout de toile ou un morceau de papier... Occasion, peut-être, d'un futur billet.

Autres monuments perdus:

L'hôpital de la Charité : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/09/03/les-fantom...

L'amphithéâtre des Trois-Gaules : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/11/03/l-abbaye-l...

Le Pont de Saône : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/12/07/le-pont-de...

Le Progrès, rue Bellecordière :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/07/23/le-progres...

18:11 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lyon, littérature, pont de la guillotière, histoire, béraud |