mardi, 19 janvier 2016

Manifestation (7)

VII

S’il y a un Dieu pour les ivrognes, comme le chante le proverbe, alors il doit y avoir un Dieu pour tout le monde, puisque tout un chacun se révèle un tant soit peu ivrogne, à mener brutalement sa vie sans prendre le temps, le souci, l’intelligence d’y regarder d’aussi près qu’un but comme le salut de l’âme le mériterait. The time is out of joint depuis plus longtemps qu’Hamlet ne le croit et les choses ne vont pas en s’arrangeant, au contraire. Ce matin, il causait mort de Michel Tournier, et, de là, décrépitude du paysage littéraire contemporain, avec une collègue de travail haute en gueule et en couleurs. Et de fil en aiguille, il avait fini par lui avouer que devant la stupidité de l'ensemble, il était revenu, lui, à la lecture des Evangiles. Elle, alors, haussant l’épaule, le chignon un peu défait et la dégaine fièrement bancale avait rigolé qu’elle lisait ça quand elle était petite, ni plus ni moins, quand elle était petite, et qu’elle se lançait dorénavant dans l’œuvre complète de Nicolas Bouvier. Que répondre à cela ? Bonne route, alors, bonne aventure... Et rien de plus. Une ivrogne, s’était-il dit dans son propre marasme, une ivrogne parmi des milliards… Puis il s’était souvenu de cette formule de Rebatet, dans Les Deux étendards, « J’ai perdu la foi comme mes dents de lait » Sans doute est-ce qu’elle voulait dire, la collègue. Une victime de plus de cette catéchèse trop précoce, de ces Bibles à colorier niaiseuses, de ces hallucinantes Vies de Jésus en bande dessinée et autres alibis de la bonne éducation.

Ivrogne, non, certes Bricard ne l’était pas… Enfin, pas totalement, malgré la phonétique anisée de son patronyme… Mais croyant ? Jérôme n’avait jamais rencontré l’horloger-bijoutier à l’église. Mais qu’est-ce que ça pouvait signifier ? Beaucoup de baptisés se passaient des sacrements depuis Vatican II. Et même depuis plus tôt. Depuis que Quatorze Dix-huit avait soufflé son haleine de diable sur la foi des Français, comme en témoignent l’inachèvement des statues de Fourvière, et tant d’autres renoncements par tout le pays. Un vrai bal des ivrognes, ce pays, et la planète qu’ils se refilaient de père en fils et de mère en fille, une véritable boule de poison, à bouffer cru les meilleures bonnes volontés et n’en laisser qu’un squelette façon Auschwitz, goulag ou Nagasaki… Comment cela ne sautait-il pas aux yeux de tous que cet humanisme absolu, cette fascination de l’individu pour l’espèce et de l’espèce pour l’individu, ne réglait pas le problème du Mal, mais au contraire, l’avait empiré durant tout le vingtième siècle, jusqu’à sa version post moderne de la guerre de chacun contre chacun ? Mais le Mal leur était tabou. Le Mal, avez-vous dit ?

Que se passait-il pourtant, dans la cervelle et dans le cœur de Bricard lorsque, dans le silence de son atelier, sa loupe œil sur le nez, il observait de son vivant le mécanisme des montres de jadis que les vieux du quartier lui donnaient à réparer ? Qui le savait ? Qui s’en souciait ? L’enquête à mener ne se situait-elle pas cependant de ce côté-là ? Jérôme empoigna son dizainier puis entama un Credo. Christ le Doux n’était-il pas mort et ressuscité aussi pour ce Bricard ?

(A suivre)

16:55 Publié dans Des nouvelles et des romans, Manifestation | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, hamlet, shakespeare, michel tournier, nicolas bouvier, évangiles, christianisme |

jeudi, 28 août 2014

Une révolte des honnêtes gens est-elle encore possible ?

« Il faut savoir quitter la scène quand on ne sait pas jouer plus longtemps la comédie ». La phrase de Montebourg, lors de la passation de pouvoir avec Macron, a fait le tour des réseaux sociaux. Résonne du Aznavour, là-dedans (« il faut savoir quitter la table lorsque l’amour est desservi »). Du Macbeth, également. Le baroque en moins. Car si, dans Shakespeare, «la vie n’est qu’un théâtre pour un pauvre comédien qui se pavane une heure durant sur la scène », on ne parle ici que de politique. Et dans la zone euro, la politique, ça se bornera, tant que cela tiendra, a de la communication.

Montebourg ne saurait donc plus jouer la comédie ? Allons, allons… le deuxième verbe savoir a une toute autre connotation que le premier. Je l’entends comme « quand on n’a plus le cœur de jouer la comédie ». Reconnaissons à Montebourg, qui est un filou, un sens de la langue de moins en moins partagé dans la classe politique. Il n’a plus le cœur de jouer la comédie. Il ne le sent plus, comme disent les élèves. Il va placer sa mise sur un autre tapis.

Valls, lui, a encore le cœur de la jouer, la comédie. Et il la joue fort bien à en croire la standing ovation qu’il est allé chercher au MEDEF. Ce type est étonnant : lorsqu’il se tait, il a un regard torve, le facies crispé. Ouvrir la bouche et se mettre et égrener des éléments de langage, ça le détend même si (contagion hollandaise), on sent l’énergie s’amoindrir et donner dans le poum poum peu éloquent de temps en temps. Standing ovation du patronat français, donc, dont le trésorier n’aura pas loué pour rien la moquette de son université d’été.

S’il y a un lieu où le discours se borne a de la communication, c’est bien le MEDEF. Anne Méaux en sait quelque chose, dont l’agence de communication Image 7 assure la communication d’un bon tiers des patrons du MEDEF. C’est elle aussi qui, un jour, déclara que De Gaulle remontant les Champs lors de la Libération de Paris, dont le pingouin commémora sous la flotte l’anniversaire l’autre soir, ce fut la première opération de communication du monde moderne.

Une scène de théâtre, donc. Je ne suis pas certain, toutefois, qu’à l’heure où l’on annonce une nouvelle progression du chômage, montrer les entrées et sorties de l’Elysée de toute la bande des comiques, dignes au mieux de Gala, soit une bonne communication. Avec le nombre de chômeurs, on revient soudain au Réel, celui dont la communication politique n’a qu’une mission : trouver un sens, une orientation qui le fassent oublier.

Quand on a bien compris cela, on n’attend plus rien, en effet, des gestionnaires de la zone. C’est un sentiment de plus en plus partagé. La preuve ? A peine nommé, ce gouvernement est déjà majoritairement impopulaire. Alors ? allons-nous assister à une insurrection des honnêtes gens ? Cela aurait de l’allure, les petites gens d’Orwell, renversant la scène et tous les clowns qui s’engraissent dessus, au nom de la fameuse common decency. Mais c’est hélas fort improbable. Car il leur manque un levier.

Cela m’a toujours étonné, le fait que les leçons d’Henriette de Mortsauf (1) à Félix de Vandenesse et celles de Vautrin (2) à Eugène de Rastignac puis Lucien de Rubempré soient si proches l’une de l’autre dans leurs conclusion : une comtesse et un forçat ! Un pédéraste et une sainte !

Tous deux constatent que l’ambition est la passion humaine la plus puissante, qu’elle en est même « la loi générale » déclare Henriette de Mortsauf. La nécessité étant donc de grimper dans la société, il faut que l’échelle sur laquelle on s’appuie soit stable. Voilà pourquoi, concluent-ils tous deux, la société a besoin d’ordre, et pourquoi l’ambitieux aime l’ordre social, qu’il soit finalement ministre ou forçat : non qu’il l’estime, mais il en a, tout simplement, besoin. Voilà aussi pourquoi l’ambitieux hait tant le révolutionnaire : l’ambitieux n’est jamais un révolté, mais un conquérant. L’ambitieux est, par nature, un réactionnaire.

Ajoutons à cela que, pour beaucoup, la Révolution a cessé d’être un idéal depuis les expériences malheureuses de 1830 et 1848. Ne parlons pas de 1870 et 1917. La Révolution s’est révélée comme une autre façon d’exprimer son ambition. Et, pour ses leaders, une autre façon, plus radicale, de grimper – telle fut la grande leçon de l’URSS. Sans parler des millions de morts. Telle est aussi celle du socialisme français, dans sa version prosaïquement et tièdement embourgeoisé. C’est pourquoi Hollande ne peut être, du Bourget jusqu’à maintenant, qu’un comique qui sonne creux.

On m’objectera que les honnêtes gens, les braves gens ne sont ni des Rubempré ni des Rastignac, ni des Valls ni des Montebourg, ni des Hollande ni des Vautrin. Je demande à voir ; car, comme diraient La Bruyère, ils sont hommes…

Ce qui est certain, c’est que c’est l’Europe, et pour tout dire l’Allemagne, qui « tient » l’ordre social et économique en France en ce moment, dès lors que l’exécutif français a décidé de rester dans l’euro. Ce sont les Allemands qui tiennent l’échelle. C’est ce qui explique les scores populaires du Front National : pas de Révolution en France sans récupération totale de la souveraineté populaire, voilà ce que sentent instinctivement les pauvres, et c’est une évidence à la fois historique et politique. L’échec de Mélenchon ou celui de Besancenot tient essentiellement à cela : Croire encore à la possibilité d’une Révolution supranationale, ou même à l’échelle d’une Europe qui, depuis la chute du Mur, est entièrement manufacturée par l’OTAN.

Un ordre social et économique dépendant de l'Allemagne : les Français, peuple historiquement autonome, supporteront-ils longtemps ce joug ?

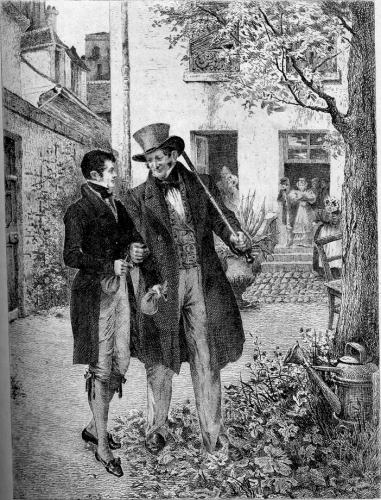

Vautrin et Rastignac dans la cour de la pension Vauquer

'1 - Balzac, Le Lys dans la Vallée

2 - Balzac, Le Père Goriot, Illusions perdues

00:18 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : montebourg, aznavour, shakespeare, valls, medef, anne méaux, communication, libération de paris, orwell, common decency, balzac, vautrin, madame de mortsauf, littérature, front national, font de gauche, politique |

samedi, 11 janvier 2014

Le roi Lear, de Christian Schiaretti

Deux dames me rejoignent métro Gratte-Ciel à Villeurbanne vers vingt-deux heures : « Tiens, vous aussi, vous êtes sorti ? » Deux heures trente plus tôt, nous devisions aimablement dans la grande salle du TNP, qui se garnissait lentement de public. Le Roi Lear de Christian Schiaretti, dans la traduction Yves Bonnefoy, allait débuter.

« - Oui, me disent-elles, j’avais les pieds qui chauffaient !

. Et vous avez aimé ?

Haussement d’épaules. Et puis :

-Oui, c’était pas mal… »

Au fond ces dames sont de bonnes critiques. Reste cependant à développer leur avis. Un peu comme le négatif d’une photo. Car, leur dis-je, « moi, j’ai moyennement aimé ». Elles me regardent, amusées.

«- Moyennement ?

- Oui. Techniquement, c’était bon. Rien à dire. Merlin, une technicité parfaite dans le débit…

- Les filles, un peu moins. L’anglaise… (Clara Simpson, Goneril, fille de Lear -ndrl), me dit l’une des dames. On n’entendait pas bien ce qu’elle disait.

Avec raison, j’en conviens. Quand on commence à avoir en tête des choses qui ne vont pas à la sortie d’un spectacle, ce n’est pas bon signe, me dis-je

- Et le décor, comment l’avez-vous trouvé ?, je glisse perfide

- … En demi-cercle, me dit l’une d’entre elles

- Oui. Mais encore ?

- C’était le cercle du Globe, dit l’autre en élevant un peu le sourcil

- Si vous le dites !

- Non, mais je crois l’avoir lu dans le programme… »

(Et en effet, Schiaretti nous explique que le cercle a sur la pièce « l’effet d’une force centripète ; quand le texte lance mille pistes à la seconde, le dispositif circulaire les rattrape pour les inscrire dans une dynamique généralisée des mots et des corps. Il s’inspire du théâtre du Globe, qui accueillait les spectateurs de Shakespeare avec le fameux vers de Pétrone, Le monde entier joue la comédie »).

Bon. C'est fort bien, les intentions. Nous grimpons dans le métro. Le fait est que nous avons lâchement profité de l’entracte pour nous barrer.

© Michel Cavalca

« Il faut se faire un peu confiance, leur dis-je : si vous aviez vraiment été attrapées, même avec les pieds qui chauffent, vous seriez restées à regarder, non ?

- C’est vrai, concède l’une d’entre elle »

Et nous voici à chercher pourquoi, sans avoir trouvé les deux premières heures de ce Roi Lear si mauvaises ni même défaillantes, nous sommes sortis malgré tout.

Ce travail s’appelle la critique.

Nous convenons que la mise en scène de Christian Schiaretti est beaucoup trop hiératique pour une pièce d'un tel souffle. Sans mouvement. Ce qu’il faudrait pour Racine, en quelque sorte. C’est le parti pris de ce décor unique hyper intellectualisé (dans le prolongement des parois du théâtre, un demi cercle en faux bois troué de trois rangées de fenêtres censées... voir mode d'emploi plus haut) qui siérait vraiment mieux à l"épure d'une tragédie classique qu’au dynamisme intrinsèque à une pièce élisabéthaine. Du coup, ça écrase, ça fige, ça glace. La varietas, ingrédient si précieux au théâtre de Shakespeare, manque sur ce plateau nu. Le mouvement :. Un globe, comme un destin, ça tourne...

Il y a surtout ce premier degré qui ne laisse jamais s’envoler du texte un peu d'imaginaire, comme cette couronne en laiton cassée en deux parce que le texte le dit, cette terre tombée du ciel sur le plateau (!!!) pour figurer la lande, ce bruit d’orage pour figurer l’orage (eh oui !), sans parler d’une bande son empruntée aux effets cinématographiques, pour indiquer les changements de tableaux, entrées et sorties, bref : Shakespeare n’a pas besoin de tant de surdétermination, au contraire. Il manque aussi un ajustement du propos au monde actuel, car ce n’est qu’à ce prix – et nous pensons au travail tout récent de Thomas Jolly- qu'un tel auteur retrouve sa dimension universelle. Or on a l’impression que tout le monde reste ici un élève appliqué de l'institution, y compris, et c’est un peu fâcheux, le rôle titre, Serge Merlin. Sa technicité est parfaite, trop presque : jamais un personnage n’en surgit. Il est dans ce qu’il dit, il ne le domine pas. « Fou ! tu as abandonné tous tes autres titres, mais celui-là, tu es né avec » lui lance son bouffon. On aurait aimé le voir, vraiment, surplombant ce personnage, plutôt que de se laisser manger par lui.

Schiaretti est un professionnel expérimenté du répertoire. Cette mise en scène le démontre une fois de plus : pensée, soignée dans ses quelques effets, respectueuse du texte – mais il manque vraiment ce qui fait qu’on ne s’y sentirait plus les pieds chauds à la regarder. Il y manque d'être happé par le cœur d'une intrigue. En résumé, il faudrait que ce roi Lear, nous puissions oublier un peu qu'il appartient, précisément au répertoire. Cette dame aux pieds chauds, d’une certaine façon, a tout dit : avec raison, on lui laisse donc le mot de la fin.

Le roi Lear de Shakespeare Du 10 janvier au 15 février 2014 à 19h 30, TNP - Salle Roger Planchon

mise en scène Christian Schiaretti, avec Serge Merlin

00:49 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lyon, shakespeare, bonnefoy, tnp, roi lear, christian schiaretti, serge merlin, théâtre, villeurbanne |

lundi, 16 décembre 2013

Henri VI de Thomas Jolly

Henri VI, de Shakespeare, est une œuvre de jeunesse; une trilogie historique dont François-Victor Hugo, premier traducteur français de l’œuvre intégrale, attribua la paternité à Robert Greene, assurant n’y reconnaître ni le style ni le génie du grand Will. C’est un peu vite dit.

Le bon plaisir du roi, les querelles intestines entre les pairs d’Angleterre, les rivalités entre l’Eglise et l’Etat, les complots, la vengeance, la passion féminine pour le pouvoir, la trahison, la veulerie, la sorcellerie, les retournements de fortunes et les renversements baroques de conditions, tous les thèmes qui constitueront les grands personnages à venir sont déjà là, à travers les 15 actes et les 150 personnages de cette pièce à rallonges réputée injouable à laquelle Thomas Jolly et les comédiens de sa Piccola Familia (petite famille) se sont attaqués, et qui était de passage pour un week-end au théâtre de la Croix-Rousse de Jean Lacornerie.

« Nous aimons l’idée de partage » souffle, avant un entracte, le rhapsode, magnifiquement interprété par Manon Thorel. Et c’est bien ce qu’on retient après les 8h30 de ce spectacle fleuve, tant le format calibré par les instances culturelles de la production théâtrale contemporaine (1h20, un à trois comédiens) vient de voler en éclat, sous les coups de la troupe de trentenaires enthousiastes. Deux parties et une moitié seulement de l’œuvre de 16 heures, dont la suite - qu’on pressent aussi noire que sanguinaire - sera présentée à Avignon cet été.

L’épopée commence devant le tombeau de Henri V, qui laisse un enfant de neuf ans et un pays englué dans les péripéties de la guerre de Cent Ans. Toute cette première partie se joue comme un heureux hommage rendu au théâtre artisanal de foires, avec des toiles tendues où figurent les noms des villes assiégées (Orléans, Rouen, Bordeaux), des chaises servant à la fois de destriers et de bois à bûcher, des héros prenant honneur et plaisir à en découdre chacun pour leur roi. Une Jeanne d’Arc héroïcomique à perruque bleue (Flora Diguet) mène Charles Dauphin (Damien Gabriac) et l’armée française contre une armée anglaise dirigée par un Talbot intrépide (Jean Marc Talbot), qui finira par mourir dans les bras de son fils (Thomas Jolly).

Elle se prolonge par le mariage de « Celui dont le règne dévot a fait la ruine de la belle Angleterre » avec la très romanesque Marguerite d’Anjou, La pièce serpente alors à travers toutes les intrigues de cour qui découlent de la guerre des deux Roses. On passe ainsi des très bariolées scènes de combats dans un théâtre d’ombres et de lumières à d’autres, plus feutrées. La parole y fuse plus vite que les armes, lorsqu’il s’agit de débattre de la légitimité du droit et du coup de force de l’usurpation. L'argent a remplacé l'épée. Le monde moderne commence là, suggère Jolly, dans ces ambitions individuelles qui s’aiguisent d’antichambre en antichambre, comme dans cette cour des miracles farcesque qui lui fait contre-point, et où se débattent infirmes et gueux.

Dans cette deuxième partie, Thomas Jolly utilise beaucoup le face à face au public et la proximité directe avec la salle. La mise en scène donne souvent l’impression de s’effacer dans un parti-pris d'immobilité, qui laisse toute sa place au texte, traduit par Line Cottegnies. Le ton devient tour à tour drôle et didactique – ce qu’il faut pour que le spectateur s’y retrouve dans une Histoire anglaise qu’il est en droit de ne pas toujours maîtriser. Les deux tableaux où lui sont expliqués les droits des prétendants au trône d’Angleterre (York, le futur Richard III et l’actuel Henri VI) sont, de ce point de vue, un modèle de didactisme scénique réussi ; le propos peut alors s'élargir au monde contemporain. Et si, par mégarde, on prend le temps de s’installer dans un tableau plus émouvant, comme le bûcher de Jeanne ou la disgrâce de la duchesse Eléonore (Julie Lerat-Gersant) l’ironie cinglante et toujours bienvenue du coryphée nous en extrait en quelques mots, nous rappelant la précarité d’une tel théâtre à l’ère du tout numérique, les comédiens faisant leurs costumes eux-mêmes ou le nombre de scènes que le metteur en scène a dû se contraindre à couper.

Alors que le clan qui tient le pouvoir démocratique se veut de nos jours si transparent, si propre sur soi et si technocratiquement professionnel, et que son personnel défile sur nos écrans comme un cortège de châtrés, nous rappeler que la passion politique, tout comme celle du théâtre, est affaire de refoulements aussi sombres et de sublimations aussi éclatantes, de rivalités entre clans et de névroses individuelles insatiables, ce n’est pas la moindre vertu de ce coup de force et de maître. On reparlera de Thomas Jolly, c’est certain. Non qu'il donne à voir quelque chose de nouveau ; mais parce qu'il se souvient que le théâtre n'est vraiment original que lorsqu'il restitue, et donne d'abord à revoir.

©NicolasJoubard

19:27 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : lyon, politique, jeanned'arc, manon thorel, henrivi, thomas jolly, piccola familia, croix-rousse, théâtre, shakespeare |

lundi, 30 juillet 2012

Londres - lancer du poids

Where be your gibes now, your gambols, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar ? Not one now to mock your own grinning ?

23:14 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : londres 2012, jo, shakespeare, théâtre, hamlet |

jeudi, 24 novembre 2011

Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre

Billet invité de Patrick Verroust, à propos du spectacle de Vincent Macaigne, MC2, Grenoble.

Vendredi soir, j'ai subi Au moins j'aurais laissé un beau cadavre. La prétention du titre me laissait espérer, mieux, qu'une bouteille de Beaujolpif.

Ce spectacle, je l'ai trouvé pute, manipulateur, profanateur. J'entends, par ce dernier terme, un acte gratuit, potache, sans signification. Vincent Macaigne pratique le théâtre de l'outrance, du bruit et de la fureur. En l’espèce, il a oublié le théâtre et la fureur pour surjouer, le rôle qui fit sa réputation, ce mec cogne. La manipulation ne se situe pas que dans le plaisir dictatorial qu'il s'octroie, de faire lever et saluer les spectateurs « ad libitum », de les éclabousser d'eau « putride », elle consiste, surtout, à dire tout et son contraire, à se situer dans un registre trash avec de couteux clins d’œil, esthétiques. A saturer le public, à l'égarer.Sa génération est d'une époque sans repères, il en joue et en abuse. Il a le talent, particulier, de taper à côté des émotions, de faire mine de choquer, d'épater le bourgeois, tout en le caressant, mine de rien, dans le sens du poil. Il fait gueuler pour gueuler des imprécations, sinon sans queue ,du moins sans tête. Il accapare non seulement son domaine mais aussi celui des spectateurs. Pour ma part, je n'ai nul envie de me tordre le cou pour regarder les gesticulations de ses acteurs. Le spectacle est long, avec d'insupportables longueurs, introduites malhabilement. Je sais bien que cette génération est la génération du mobile incessant, mais téléphoner les situations à ce point est enfantile. Je me demande s'il n'y a pas une perversité à maintenir assis, les spectateurs aussi longtemps, sans objet. En fin de spectacle surgit un aquarium dans lequel il est évident que tous les protagonistes vont aller se vautrer, l'envie d'aller les y plonger, rapidement, à coup de pieds dans le cul, fut vive. Trois malheureux moutons furent introduits sur scène. Que faisaient là ces bêtes terrorisées, à part symboliser le manque d'égard envers les spectateurs cloués à leur siège ? Un château d'Elseneur se dressa, effet sensuel et esthétique garanti, il se dégonfla, aussitôt et cela deux fois.

Actuellement, il doit y avoir un contrat entre la MC2 et les metteurs en scène, il est difficile de voir des spectacles , sans, au moins, un acteur nu. C'est, peut être l'effet des réductions budgétaires, il n'y aurait plus de costumes pour tout le monde et un nouveau métier émergerait « déshabilleuse ». Il est rare que cela ne soit pas gratuit. Je donne acte que, cette fois ci, la première scène de nudité et de fornication avait du sens et aurait bien servi le spectacle si elle avait su surprendre en n'allant pas tomber dans la fosse à l'attrait irrésistible. La seconde m'a paru être un acte compulsif, sans intérêt.

Le monologue de l'acteur nu, outre sa longueur, le monologue, voulait, peut être, signifier que le spectacle partait en couilles, ce dont nous étions nombreux à nous en être aperçu. Les applaudissements furent nourris, sans plus. Il est certain que dans cette période où le trash est un signe de vitalité musicale entre autre, il y a un public pour ce genre de prestation. De toute façon, il y a, toujours, un public. J'ai noté, les symboles accrochés au décor, drapeau français, européen, drapeau des croisés, faucille et marteau, hure de sanglier mais il ne me semble pas avoir vu de symboles représentant le fascisme.

Je suis un farouche défenseur de la liberté d'expression, plus précisément , de la nécessité d'apprendre à penser par soi même, et à apprendre à penser ce qu'on pense. J'ai entendu des enseignants se demander s'ils amèneraient des élèves voir ce spectacle. Je leurs ai déconseillé d'y amener des élèves non avertis et sans repères. Ils pourraient sortir contents et satisfaits , leurs égos paumés y trouveraient justifications. Je leurs ai recommandé de les emmener voir des spectacles où l'expression est portée par une grande rigueur, dans le respect du texte, la mise en scène, le jeu des acteurs. La liberté d'expression, sans rigueur ni cohérence, n'est que flatulence liberataire complice d'un libéralisme qui a besoin de la pauvreté de pensée pour spolier sans vergogne.

Paradoxalement, par des chemins différents, ce spectacle rejoint des aspects du théâtre de Georges Lavaudant et d'autres en produisant un spectacle visuel et sonore à regarder sans s'attacher à tout voir et écouter. Cette création me semble se rapprocher d'une performance d'art contemporain. Un théâtre, telle la grande salle de la Mc2 ne me semble pas appropriée à ce type de spectacle que je verrais mieux dans un grand espace où les spectateurs pourraient déambuler à leur guise, aller, venir, discuter, boire un verre, échapper à toute main mise, garder leur libre arbitre et leur droit d'aller et venir.

Vincent Macaigne vous avez oublié la beauté de l'écriture de W Shakespeare, lisez mieux , vous vociférerez à meilleur escient.

Patrick Verroust

MC2, Grenoble, du jeu. 24/11/11 au ven. 25/11/11

07:22 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : théâtre, vincent macaigne, littérature, shakespeare, mc2, grenoble |

mardi, 23 septembre 2008

Hamlet's performance

Me tombe sous la main le dossier d'une compagnie théâtrale lyonnaise que je ne citerais pas. Je recopierai simplement là ce que je lis, assorti de quelques commentaires bileux entre parenthèses.

HAMLET 4 GO. Création / Performance. Du 5 au 7 février 2009.

Performance (Il doit, Kantor, se retourner dans sa tombe) avec comédiens, danseurs, plasticiens (pas de noms propres cités; on est humble)

D'après Williiam SHAKESPEARE (on apprécie le d'après, très couru ces temps-ci depuis l'Inferno de Romeo Castellucci d'après le malheureux Dante. Après Dante, donc, Shakespeare tombe en enfer. Dans cette novlangue outrecuidante, d'après signifie en réalité sans - C'est Hamlet sans Shakespeare : c'est pour ça que, plus haut, on parle - de façon un peu péremptoire, certes, de création ) Ceux qui veulent des explications peuvent les trouver là. Je continue :

"Dans ce système, Hamlet sera omniprésent et totalement absent. (La loi des contraires, si chère à René Char et aux présocratiques, servie à la sauce BTS en communication marketting) Nous tâtonnerons individuellement et collectivement. (traduction : nous sommes tous des artistes. Vous aussi, public... Sauf que, NDLR, seuls ceux qui sont sur scène - et qui sont de moins en moins artistes- sont payés..) Nous jouerons de l'objet téléguidé, nous serons des dominants dominés, nous appuierons sur des boutons. (Cela doit faire référence à quelque scénographie incluant de la technologie : waaaouuuuh : quelle audace ! - pour traduire la dialectique du regardant/regardé, joueur/joué, arroseur/arrosé...) Nous inventerons, malgré nous, d'autres logiques, nous provoquerons des collisions (appréciez ici l'emploi des indéfinis - autres notamment, qui me rappelle le fameux "faire de la politique autrement" = on fera donc du théâtre autrement. C'est à dire qu'on n'en fera pas. Ou qu'on fera autre chose ). Nous serons les maîtres du monde, nous déciderons du chaos total ou du silence absolu. ( Tudieu !) Nous serons têtus et peut-être pervers. ( Autosatisfaction, quand tu nous tiens, tu ne nous lâches plus...) Nous ne comprendrons rien. ( Ah ça !) Nous/Vous. "

Pour donner à ce discours une touche intello, une citation d'Anne Giffon-Selle rajoute la petite couche, celle qui manquait au ridicule institutionnel, celle du Trissotin savant, qui achève de rendre le ton de cette brochure jaune et non paginée ( pour qu'on ne s'y retrouve pas ?) conforme et terriblement subventionné : "Derrière la mécanique formelle instaurée par la règle, se joue pour chacun une dialectique entre liberté d'action ou de choix et étroite interdépendance (...) De l'aveu de tous, cette interdépendance entre un individu et un groupe, cette prise d'otage réciproque, génèrent une intimité entre les deux parties, non exempte d'une violence sous-jacente". ( Prise d'otages... Hmmm. Le trait d'époque est creux, maladroit, démago, pour ne dire qu'un mot. )

Ce pauvre Hamlet, (" La dernière figure de l'intellectuel en Occident", disait Yves Bonnefoy dans son cours au Collège de France ) ce pauvre Hamlet, si j'ose dire, resucé a cependant son prix : 12 euros tarif plein, 6 euros tarif réduit. Le jeudi, précise-t-on, c'est gratuit.

On viendra le jeudi, promis.

Avec tomates et oeufs pourris.

Pour foutre le boxon.

15:33 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : théâtre, shakespeare, hamlet, société, performance, lyon |