samedi, 08 janvier 2011

Verlaine et la beauté du quelconque

C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de Verlaine qui, le 8 janvier 1896 à dix-neuf heures, mourut d’une congestion pulmonaire au 16 rue Saint-Victor à Paris, à l’âge de 52 ans. Rendre l’âme le mois de Janus dut ne pas être trop incongru pour l’auteur des Poèmes Saturniens : on sait que les deux dieux s’entendaient en effet comme culs et chemises au temps de l’âge d’or. Je vous souhaite donc de passer un samedi verlainien en diable, à goûter la double nature du monde et la fadeur du langage, dans ce « quiétisme du sentir » si propre à Janus, le dieu aux deux visages, et à Verlaine lui-même, le pauvre Lelian, dont Jean Pierre Richard (1) écrivit un jour que la poésie trouvait sa source dans un dédoublement assumé de la perception : « Car tout comme Rimbaud, Verlaine pouvait écrire que « Je est un autre » ; mais alors que Rimbaud, une fois cet autre découvert, se livre entièrement et frénétiquement à lui, Verlaine ne peut abolir en lui la voix ancienne, et il se condamne donc à demeurer à la fois JE et Autre. Il sent sur le mode de l’anonyme, mais il se sent sentir sur le mode du particulier. Et c’est dans cet intervalle que se situe sa poésie. Elle dit l’étonnement et la couleur d’un être à demi aliéné transporté dans un paysage dont il ne peut que découvrir le sens, et dans lequel il lui est cependant interdit de tout à fait se perdre. »

Quel amoureux, en effet, sinon l’amoureux verlainien, reste à même de dire : « J’aime vos beaux yeux quelconques », transformant la platitude du cliché (« t’as d’beaux yeux, tu sais ») en un des plus beaux compliments qui soit « tes yeux qui pour tous sont quelconques sont pour moi les plus beaux »), et sans oublier ni la Laure de Pétrarque, ni la Cassandre de Ronsard, avec l’espièglerie d’un Murger, empiète déjà le territoire à venir d’un Marcel Carné ?

(1) Jean-Pierre Richard « Fadeur de Verlaine », Poésie et Profondeur, Seuil, 1955

Lire aussi : Tant de beau monde pour un poivrot.

10:34 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, poésie, verlaine, jean-pierre richard |

vendredi, 07 janvier 2011

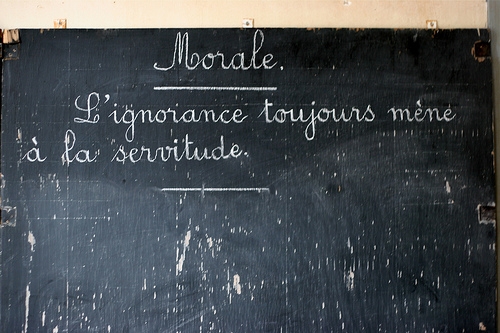

Mortes saisons du langage

Heureux de me retrouver, clavier en main sur un site que j'affectionne particulièrement, à l'occasion de ces vases communicants. Pendant que je vous parle, là, sur Solko, de langage et de son saccage chaque jour répugnant, l'ami Roland a pris les clefs de l'Exil et s'est installé chez moi. Manière pour nous deux de concrétiser publiquement une complicité que nous avons depuis bientôt deux ans sur cette inextricable tissage de textes que constituent les blogs.

Amicalement

Bertrand

Pauvre langage ! Langage de pauvres !

Vous le savez aussi bien que moi, mais j’ai quand même toujours envie de le dire…Plus rien ne signifie rien….Je lis, par exemple - car on pourrait multiplier les exemples à l’envi - : « Le moral des ménages est en baisse » ou, a contrario, « le moral des ménages est au beau fixe ».

Le moral réduit à son expression la plus triviale : le taux de consommation.

Le cœur de la vie-même chiffré, pesé, évalué, soupesé, vendu, mesuré, établi, estimé, jaugé, aliéné, négocié, soldé, liquidé, rétrocédé, monnayé, calculé, compté, combiné, agencé, réfléchi, troqué à l’aune de la masse de cochonneries entassée dans la chaumière du citoyen.

Langage mort, reflet d’une réalité morte.

J’avais, pour de Non de Non, écrit cette chanson que j’avais affublée d’une musique : Sim, La, Ré, La, Sim, Fa dièse mineur etc.…Le projet était de l’enregistrer et de la mettre en ouverture de blog.

Ça ne s’est pas fait…Il m’arrive de la chanter en solo. C’est toujours un peu naïf, une chanson. Et comme Roland était un co-auteur de Non de Non, l’occasion des vases communiquants s’offre à moi de la lui offrir :

Ils ont envahi nos pays

Et ravagé nos territoires,

Sans une salve, sans un fusil,

A la seule force de leurs miroirs.

Ils ont déformé tous nos mots,

Ils ont pillé notre langage

En l’enfouissant sur leurs images,

Nous ont murés dans leur ghetto.

Couper la langue des insoumis,

C’est plus propre que d’leur couper l’cou,

Et c’est surtout mieux garanti

Pour les voir vivre tous à genoux.

Quoi que tu dises, que tu écrives,

Ta rime ira à leur moulin,

Ta poésie à la dérive

De toi ils feront une putain !

Nous sommes condamnés au silence

A moins de leur faire allégeance.

Y’a plus qu’à mettre dans la balance,

Tout l’désespoir de la violence

Et fi de toute hésitation,

Atermoiements et réflexions,

Nous ne reprendrons la parole,

Qu’aux accents de la Carmagnole.

06:22 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : bertrand redonnet, poésie, littérature, l'exil de mots, chanson |

jeudi, 23 décembre 2010

Au brillant d'aujourd'hui

Quand le soir tombe, il m’arrive encore de tomber aussi

De laisser glisser mes yeux dans la pénombre

Et durant quelques heures de n’être plus

Un enfant de l’électricité parmi eux tous

Je croise fugace quelque aïeul intérieur

A ce seuil ancien et pérenne

Malgré le bruit des automobiles dans la rue

Et les foutues guirlandes qui font la ville

Je tombe aussi, je respire, j’hume

Une respiration qui n’est jamais certes assez profonde pour me porter d’un coup d’aile seul jusqu’à l’aube

Les pensées me retournent, elles sont aussi

Electriques, les pensées, pourtant

Ce qu’en leur silence au monde furent au soir les aïeux

J’en porte en moi la cicatrice

Comme la plaie salvatrice

De ma naissance inachevée

Au brillant d’aujourd’hui

18:32 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, électricité |

dimanche, 19 décembre 2010

Arbres en hiver

Le bois sec et tortueux des hauts platanes, lorsque le vent les berce, s’entrechoque. L’hiver, il faut à cacher la corneille, ni n’abrite ses amours. Il pointe de longs bras vides de gueux vers le ciel, comme en direction de vitrines aux marchandises colorées.

Des rumeurs d’osier heurté ponctuent doucement leur aussi haut que frêle et lent et nu balancement rayant le ciel.

Ils font mine, au matin, de boire le soleil. La lueur vient-elle sur le creux mordoré de leurs ocelles se poser, le zigzag de leurs mille fronts demeure, face aux saisons, de glace. Comme s’il fallait dormir encore un peu, au fond de soi, et pas ailleurs, puiser sa permanence.

Jean Couty : paysage d'hiver

09:38 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jean couty, littérature, poésie |

mercredi, 01 décembre 2010

Au commencement était la neige

Si Jean Giono est le romancier de la neige, Yves Bonnefoy en est bien le poète. Le titre du recueil qu’il publie en 1991 (Début et fin de la neige) l’annonce comme une évidence : avec son commencement, sa durée, sa disparition, la neige possède bien, comme les mots, une histoire dont l'incarnation éclipse toute autre que la sienne. En quinze poèmes, Bonnefoy s'aventure à la déchiffrer

Première neige tôt ce matin. L'ocre, le vert

Se réfugient sous les arbres

Seconde vers midi. Ne demeure

De la couleur

Que les aiguilles de pin

C’est bien cela, tout d'abord, la première sensation de la neige : cet effacement progressif qui prend la forme d'une restriction du visible, immobilisant, dit le poète, le fléau de la lumière. Mais en même temps sa blancheur, qui rend le miroir vide donne à nos gestes, nos pas, nos paroles, une nouvelle lisibilité. L’enfant, dit Bonnefoy « a toute la maison pour lui », puisque les temps de neige permettent une exploration de l’instant différenciée de celle des jours ordinaires :

A ce flocon

Qui sur ma main se pose, j’ai désir

D’assurer l’éternel

En faisant de ma vie, de ma chaleur,

De mon passé, de ces jours d'à présent,

Un instant simplement : cet instant-ci, sans bornes

Illusion fugace, bien sûr. Mais illusion ô combien légitime ! Car elle assure la venue, concomitante à la sienne, de l’expérience poétique. Voilà pourquoi, en lieu et place de la construction d’un conventionnel bonhomme de neige, qui signerait une action humaine, l’enfant préfère s’enchanter de l’image qu’il saisit du manteau d’une « Vierge de Miséricorde » de neige :

« Contre ton corps

Dorment, nus,

Les êtres et les choses et tes doigts

Voilent de leur clarté ces paupières closes. »

Le monde est comme re-dit par cette neige. Le moindre accroc au silence de celui qui marche briserait la sérénité de cette comparaison. « J’avance », dit plusieurs fois le poète ; et « on dirait ». Voilà que cet enneigement du monde semble, à celui qui en écoute la chute, un art poétique. Moment de dévoilement :

« On dirait beaucoup d’e muets dans une phrase.

On sent qu’on ne leur doit

Que des ombres de métaphores. »

La neige sur laquelle nous avons avec le poète cheminé est ainsi devenue l'incarnation même du langage poétique. Sa matière visible. Nous voici à l’avant-dernier poème, à l’arrivée de la lumière. Soudainement christique, la neige, dont la présence pareille au verbe eut un commencement, va gouter dans sa chair l’expérience de la fin. Nous en serons le spectateur. Ou, plus poétiquement, l'auditeur :

« Et c’est comme entrerait au jardin celle qui

Avait bien dû rêver ce qui pourrait être,

Ce regard, ce dieu simple, sans souvenir

Du tombeau, sans pensée que le bonheur,

Sans avenir

Que sa dissipation dans le bleu du monde.

Non ne me touche pas, lui dirait-il,

Mais même dire non serait de la lumière. »

09:25 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : yves bonnefoy, poésie, neige, littérature |

mardi, 02 novembre 2010

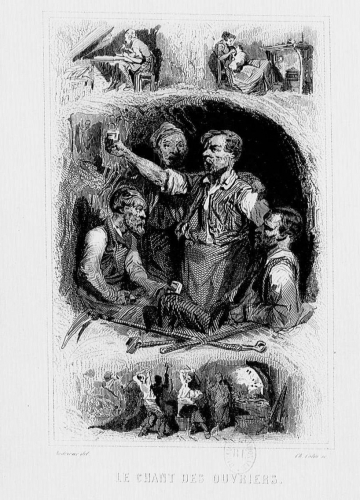

L'esprit quarante-huitard

Lorsque retentissent les tout premiers coups de canons de février, Pierre Dupont était déjà l’une des plus éminentes figures des quarante-huitards. En quelques mois, quelques couplets, il en devint rapidement le chantre absolu.

La république, que son oeuvre si populaire à l'époque n'a cessé de célébrer, n'a duré que deux ans, étranglée par le coup d’état de Louis-Napoléon : « Quel contraste, écrivait-il dans la préface du tome IV de ses oeuvres, entre l'époque où l'auteur a débuté par ses chants rustiques, c'est-à-dire en 1846, et celle où nous vivons aujourd'hui en 1859. Une heure en 1848, on put croire que ces théories touchaient à l'application, et ces inéffables rêves se sont brisés sur les roches dures de la réalité...»

Pierre Dupont, réfugié dans sa ville natale, alcoolique, abandonné de la jeunesse, mourut le 24 juillet 1870 à Lyon, un mois et quelques jours avant Sedan et la chute du second Empire, l’avènement de la Troisième République.

Étrange destin que celui de cet homme qui porta si haut le désir d'une génération avant de sombrer dans l'oubli sans connaître l'heure des possibles réparations .

A bien y regarder, la république de Pierre Dupont n’était éloignée que de trois générations, guère plus, de la Grande Révolution, comme le disaient encore avec haine, emphase, désir ou respect les gens du XIXème siècle. Entre « la grande Révolution » et la République de Pierre Dupont, un Empire aussi glorieux qu’éphémère, une Restauration aussi improbable qu’avortée, une Monarchie constitutionnelle aussi inique que corrompue : Pouvons-nous nous représenter vraiment à présent ce que cet idéal, je veux dire l'idéal républicain, a pu représenter pour ces hommes et ces femmes qui, comme lui, ne le connurent que quelques mois ?

Il me semble que c'est impossible.

Impossible sans le secours d'une mémoire vive, celle de la littérature.

Et entre autres oeuvres, parce que le peuple d'alors chantait bien plus qu'il ne lisait, une oeuvre comme celle de Pierre Dupont.

A se replonger dans ces célébrations d'un autre âge des artisanats perdus, des animaux de la ferme, de la rude nécessité du pain, des amours de villages et des élans pour la fraternité, on est d'abord saisi, un peu comme à la lecture du Peuple de Michelet, de l'écart qui nous sépare de ce monde enfoui. République ? Nos ministres, députés, journalistes, sportifs, artistes engagés, syndicalistes, tous n'ont pourtant que ce mot à la bouche.

Qu'est-ce que la République de Pierre Dupont ?

Paris est sorti du tombeau

En renversant la sentinelle,

Radieux comme un Christ nouveau.

Répandons la bonne nouvelle,

Bouches de fer, canons, fusils,

Tambours, clairons, bouches de cuivre,

Apprenez à tous les pays

Comment la France a pu revivre.

(La Jeune République - 1848)

La République, cette reine

Qui donne des leçons aux rois

En trois tours d'horloge a sans peine

Ressuscité tous nos vieux droits.

On se battait pour des réformes,

Pour des semblants de liberté;

Elle a brisé les vaines formes,

Et rétabli son unité.

(La Républicaine, 25 février 1848)

Dans l'oeuvre de Pierre Dupont, la République est à la fois, je ne peux mieux dire, une Allégorie et une Réalité : Allégorie de la Liberté et réalité de l’évènement. Allégorie de la Fraternité, et réalité de la révolution. La deuxième République est encore un idéal, fait de jeunesse, de rêves, d'insouciance face à l'avenir et face au monde. En même temps, elle n'est plus, enfin, et depuis peu, une utopie. On la salue donc par les visages et par les rues, telle la Bonne Nouvelle. Car -pouvons-nous comprendre cela ?-, la République de Pierre Dupont n'a encore ni sang sur les mains, ni mensonges à la bouche. Pas même une arrière-pensée en tête.

D'un mot dur, elle n’est pas encore la salope de Steinlen : nous sommes en 1848.

Le mal, alors, ce n'était que les rois, les prêtres et les empereurs. C’était avant la Commune, la colonisation, Panama, la confiscation puis la mise à sac du régime par les notables et les industriels francs-maçons, la guerre de quatorze, les dévaluations successives du franc, juin 40, la collaboration, les accords de Bretton Woods, Hiroshima, l’exode rural, la guerre froide, la décolonisation, le pétrole, les idées, Joe Dassin, Claude François et Sylvie Vartan, le pétrole encore et toujours, les week-ends meurtriers sur les routes, Giscard, Mitterrand, la vie Auchan, l’argent virtuel, le consumérisme, le communautarisme et les putains de banlieue, Tchernobyl, la couche d’ozone, Zidane, Harry Potter, Loana, Internet, le réchauffement climatique, en un un mot, la République vivait ce qu’on pourrait appeler son âge d’Or, l’âge d’or de la République Française. Et Pierre Dupont pouvait chanter que le vote était sacré.

Pour mieux comprendre et situer cet instant qui ne dura que deux années réelles mais subsista virtuellement durant tout le second empire, écoutons Baudelaire, préfacier enthousiaste des œuvres complètes de Pierre Dupont :

« La révolution de Février activa cette floraison impatiente, et augmenta les vibrations de la corde populaire ; tous les malheurs et toutes les espérances de la Révolution firent écho dans la poésie de Pierre Dupont. »

Cette République décrite telle une vibration, qu'est-elle pour ces hommes d'alors sinon un instant de grâce, je ne trouve d’autre mot pour le nommer...

N’est-ce pas d’ailleurs à cet instant que, de manière toujours abusive, chaque président fait allusion à sa prise de fonction, pour évoquer ses premiers mois de gouvernance ? Relier, renouer, retrouver, le peuple, le peuple, le peuple, tous à l’affût du bon vieux mythe. Et pour donner à ce mythe une coloration spécifique, Mitterrand eut son convoi ridicule au Panthéon, Chirac sa traversée décontractée de Paris, Sarkozy son jogging ankylosé à Brégançon… Il faut bien que la télévision serve à quelque chose...

Glissons.

« A mon avis, Pierre Dupont a été surfait par les uns et réduit plus que de raison par les autres », écrivit l’un de ses critiques (aujourd’hui oublié plus encore que lui-même). Ce constat n'est-il pas davantage évident pour les écrivains politiques que pour les autres ? Et Dieu sait si Pierre Dupont fut un chantre politique. Et Dieu sait si Pierre Dupont est à présent oublié.

Durant le vingtième siècle, la république des notables et celle des élus n’a pu qu’exécrer celle des paysans, des ouvriers et des artisans. C'est sous la pression des évènements internationaux (au premier lieu desquels 1917 et ce qu'on appelle dorénavant l'épisode soviétique), bien plus que sous la pression de la rue, qu'elle a été contrainte d'ouvrir sa bourse et de délivrer des droits sociaux. Depuis la création de l'Europe libérale, depuis l'effondrement du bloc soviétique, combien de mouvements de rues ont eu raison des gouvernants ?

La République qui n'est plus celle de Pierre Dupont a appris à manier les armes de l'autoritarisme et celles de la démagogie. Lorsqu'au moment du vote, elle se souvient avoir besoin du peuple, de quelque parti ou de quelque loge que soient ses élus, ils n’hésitent jamais à recourir au populisme le plus abject, le plus goujat, celui de gauche comme de droite, si c’est le prix à payer pour assurer une réélection ou bien reconquérir le pouvoir.

Relire Pierre Dupont, c’est un peu comme se laver de tous ces miasmes. Ceux du sarkozisme, enfant du chiraquisme, enfant du mitterrandisme, lui-même enfant du gaullisme, pour retrouver l’esprit quarante-huitard, quand la République incarnait à part entière l’espoir du peuple et se présentait aux yeux de tous comme un objet réllement poétique.

Voici la musique et les paroles du Chant des Ouvriers, le chant fameux de la Révolution de 1848. L'oeuvre complète de Pierre Dupont n'a pas été ré-éditée depuis 1862 (Muse populaire, chez Garnier frères.) Je suis en train d'en rassembler les bribes éparses. Ceux qui désirent recevoir par mail les 4 tomes en format PDF peuvent laisser leur adresse mail ICI .

15:20 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : france, politique, lyon, 1848, pierre dupont, révolution de 1848, chant des ouvriers |

lundi, 04 octobre 2010

Le bel octobre

La poussière des hommes n’y peut mais :

Qui file à l’hiver tel aujourd’hui,

Il n’est de prince que le bel octobre.

Goût, dans les rues, presque muet

Du bruissement et des traces obscurcies

Du jour, dans le vouloir de son pas.

Là, tel le palais, cathédrale,

La feuille s’éprouve, médiévale,

Chute ou Passion, elle ne sait

Dès lors qu’au vent, déclinant,

Siffle la fin de sa partie,

Virevoltante puis décomposée.

Elle, seule actualité,

Rages, rumeurs, cris n’y peuvent mais,

Angoisses ni trépignements :

Il n’est de prince que ce bel octobre.

05:12 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : automne, littérature, poésie |

mardi, 14 septembre 2010

Itératif

Je faisais (itératif) ce rêve (je ne le fais plus) il y a fort longtemps. Une gare. Des rails. Au bout des rails, l’évidence et le silence aussi d’une même bibliothèque. Quelque chose comme un sommet, en termes d’esprit. Des reliures ouvragées laissant présager quelque chose (voyez ce que je veux dire : tant de reliures ne laissent dorénavant au solitaire plus rien présager du tout. Or présager, c’est déjà lire)

Désirer.

Une gare, des rails, des lignes, une direction, un sens, tout cela se laisse facilement expliciter.

Et moi, en crieur de journaux, hagard, déconfit, désemparé (sans charre) devant une réalité qui totalement me dépassait (itératif). Me déconcertait (itératif). A présent, désœuvré. Car il n’y a plus de crieurs de journaux dans les rues, hélas . A Lyon, j’en ai connu un, très vieux, un visage chafouin, plissé, un visage de sage sous une casquette à visière, qui quittait les rotatives de la rue Bellecordière avec une pile sous le bras et, s’il vous plait, en uniforme, enfourchait une bicyclette, tournée des bars et des halls de théâtre…

Aujourd’hui, même les chauffeurs de bus n’ont plus d’uniformes…

Et tout le monde roule en bicyclette…

Moi, dans ce rêve (car c’est ça qui compte, moi) entendant soudain, comme Jeanne d’Arc, une sorte de voix roulant ou plutôt parvenant jusqu’à mes tympans qui disait sans dire :

« Qu’écriras-tu, frémissant de tendresse devant ces grilles qu’on fermera, et ces gens qu’on emportera, devant leur peur, leur guerre… »

Et qu'est-ce donc, quoi donc me fit penser à ça, ce songe enfoui, aujourd'hui ?

C'est ce professeur d'italien (italien, ce n'est peut-être pas un hasard ?) d'à peine la quarantaine, le visage émacié, assez maigre (comme on dit en ces temps de surcharge pondérale partout régnante) qui me regarde tout à l'heure derrière ses lunettes rondes et me déclare, m'affirme, d'un ton assez définitif : on assistera à sa fin, pour moi, c'est désormais une affaire d'années, (il parle de l'occident) allez, dix- quinze ans, au train où vont les choses. Sous lui ce fauteuil en tissu empli d'acariens, cette moquette usée, tachée, moche, professorale, qui m'a toujours fait penser à une escale dans l'aéroport de Bucarest, une escale sans fin, en pleine nuit, qui se prolonge, ce bout de tissu sans valeur et qui pourtant demeure, une habitude, quoi...

10:23 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, société, culture, actualité |

dimanche, 05 septembre 2010

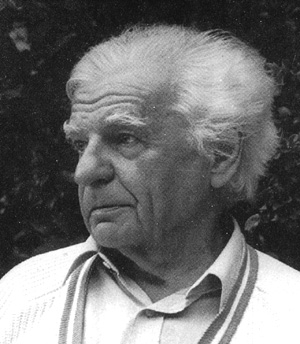

Roger Kowalski

« ayez pour moi les yeux du bel octobre, parlez à moi qui suis par l’ombre dessiné ;

qu’un seul regard disperse mes oiseaux, je vous retrouve ; qu’ils reviennent, l’aube seule à mon départ s’enflamme » (1)

Né à Lyon le 31 août 1934, Roger Kowalski y mourut le 6 septembre 1975, des suites d’un accident cardiaque. Avec l’Occupation et la Résistance qui s’organisait, Lyon était devenue à partir des années 1942 cette « grande et sombre ville du complot » dont parle Camus dans sa préface aux Poésies Posthumes de son ami René Leynaud (1910-1944) fusillé par les Allemands. La poésie y connut alors une vitalité et un rayonnement qu’elle n’avait pas retrouvés depuis la Renaissance, autour notamment de la revue Confluences. Cet élan ne s’éteignit pas tout à fait avec la fin de la guerre et la place retrouvée de Paris en tant que capitale intellectuelle du pays. Des revues éphémères naquirent, tel que Delta, qui ne connut qu’un numéro en 1948, ou les Cahiers syntaxe qu’animèrent Robert Droguet et Armand Henneuse. Ce dernier publia non seulement Alain Borne, Ponge, Seghers, mais aussi des poèmes de jeunes lyonnais, tels Raymond Busquet, Bernard Dumontet, Annie Salager… Autour d’Henneuse, un groupe se forma qui publia même un recueil collectif, Départs, dans les années 50. C’est au sein de ce groupe d’amis que les premiers poèmes de Roger Kowalski et Raoul Bécousse, parmi d’autres, trouvèrent un écho favorable. Alain Bosquet, alors chargé de cours de littérature américaine à la Faculté des Lettres de Lyon, publiera la première anthologie lyonnaise de la génération 1960 dans sa luxueuse revue L’VII (n° 6, juillet 1961). On ne saurait parler à leur propos d’une véritable et nouvelle école : Dumontet les présente ainsi : « Ce sont des amis. Ils se sont rencontrés peu à peu et reconnus ; ils ont une certaine idée de la qualité nécessaire, mais ils n’ont d’autre plaisir que de se savoir différents, et de voir chacun faire fructifier son propre domaine ».

Lecteur des romantiques allemands, de Rilke et de Trakl, mais aussi de Julien Gracq et de Saint-John Perse, Kowalski avait fait des études classiques chez les Jésuites et suivi des cours au conservatoire d’art dramatique avant d’effectuer son service militaire en Algérie, avant de devenir régisseur d’immeubles. Un prix Roger Kowalski a été créé par la ville de Lyon en 1984. Il fonda la galerie K en 1974, dans laquelle il exposait graveurs et peintres et à laquelle il se consacra totalement jusque sa mort. Grâce à son épouse Colette, la galerie K survécut quinze ans après la mort du poète.

Colette Kowalski (1936-2006), exerça une importante activité de traductrice de l'allemand. Avec François Montmaneix, poète et ami, elle publia au Cherche-Midi, avec le concours du Centre National du Livre, les Poésies complètes de Roger Kowalski :

Le Silenciaire : extraits, Chambelland 1961

La Pierre milliaire, Les Cahiers de la Licorne, 1961

Augurales, L.E.O., 1964

Le Ban, Chambelland, 1964 (Prix Artaud)

Les Hautes Erres, Seghers, 1966

Sommeils, Grasset, 1968

A l’oiseau à la miséricorde, Chambelland, posthume 1976

(1) A l’oiseau, à la miséricorde, 1976

Voici l’article que Pierre Perrin publia à l’occasion de l'édition des O.C. au Cherche Midi (NRF n° 557 – Avril 2001)

19:24 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roger kowalski, poésie, lyon, culture |