dimanche, 23 novembre 2008

Flameng

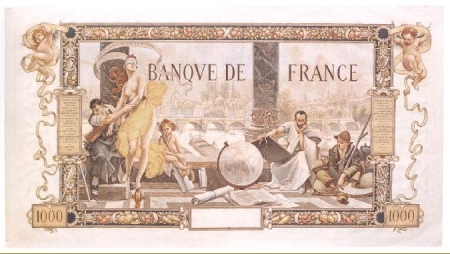

Ce faucheur en chapeau rouge, assis sur un sac de jute, triste dans ses guenilles et ses sabots las, la besace en bandoulière, dirait-on pas l’incarnation du petit peuple des faucheurs fauchés ? Et ce savant à la barbe brune, au front dégarni, dans une toge à l’antique visiblement trop grande pour lui, le croirait-on pas échappé de l'Ecole d'Athènes de Raphaël ? Assis sur une lyre, cet angelot désœuvré contemplant le sol, comme dans la salle d’attente de quelque médecin… Seule danse une Fortune, les deux seins découverts, indolente, les yeux bandés, un pied en équilibre sur sa roue, en tentant d’entraîner à sa suite un homme aux chaussures délacées. Et sur la table, les travaux délaissés : A-t-on jamais osé dessiner avec autant de cruauté la cynique poésie de l’argent ? En arrière plan se devine le Pont Neuf et les tours de Notre Dame. Et sur le ciel bruineux de Paris, les majuscules alignées de la BANQUE DE FRANCE, comme sur une affiche de cinéma qui fait la part belle au grand rêve urbain, aux illusions industrielles, à la chimère du progrès économique et commercial à l'infini; à l’ailleurs empli d’opportunités, de potentiels, de chance, à l’aveugle espoir vers lequel cette putain de déesse de la Fortune cherche constamment à entraîner l’homme pauvre : devant ce mélange éhonté de misère et de luxe, il y a bien, aussi, de quoi hausser les épaules.

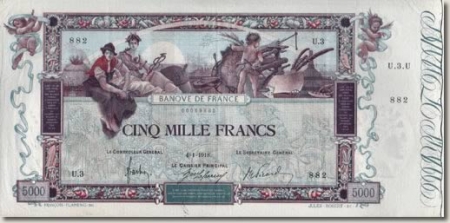

La coupure initiale de 1000 francs, qu'on doit au pinceau de François Flameng en 1891, ne fut jamais émise. Avec des couleurs modifiées, vingt quatre alphabets seulement en ont été tirés en 1918, pour une valeur faciale de 5000 francs. Ces billets ne circulèrent que de 1938 à 1945. Leur créateur, François Flameng (1856-1923), était mort depuis quinze ans. Le Flameng est à présent le fleuron de toute collection. Pour ma part, je ne l’ai eu qu’une fois entre les mains, chez un numismate qui ne lâchait pas des yeux le moindre de mes gestes. La côte du Flameng atteint des sommets vertigineux, surtout pour les quelques rares spécimens du marché en état presque neuf.

Nous regardons à présent le verso : Ce prolétaire vêtu de rouge, au tablier déchiré, jambes ballantes qui nous scrute sans ôter le chapeau, cette Fortune assise à ses côtés, aussi opulente que désabusée, cet amour dodu et joueur qui nous montre son cul, quelle drôle de famille ! De part et d'autres, les anges raphaëliques voltigent sur des rubans comme sur des cobras dressés : Hommes et allégories ont trouvé dans le luxe et la fortune les limites de leur ferveur, une forme d'épuisement, et leur ennui règne en ces cartouches. Lequel semble encore capable de bouger ? La beauté étrange, la supériorité indéniable de cette vignette sur toutes les autres tient entièrement au fait que la modernité qu’elle exprimait lors de son édition était prémonitoire : dans le luxe, l'énergie se décompose, dans l'abondance, le désœuvrement mortifère s'installe : comment éviter que le comble de la civilisation ne soit que le commencement irréfutable de son déclin ?

12:03 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : françois flameng, billets français |

samedi, 22 novembre 2008

Voilà pourquoi

Voilà pourquoi j'emmerde la faune de la Star Académy,

ainsi que l'aphone Carla Bruni :

00:46 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : fréhel, chanson, musique, carla bruni, star academy |

vendredi, 21 novembre 2008

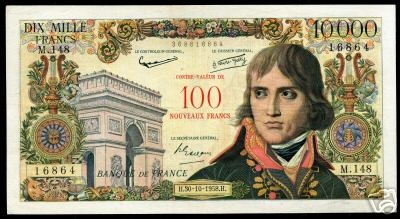

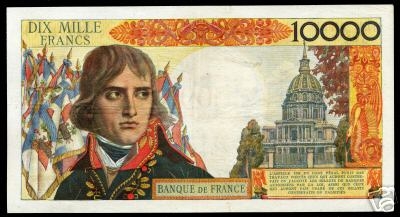

Buonaparte, Général de la Quatrième République

C’est l’un des billets auquel la Banque de France accorda le soin le plus méticuleux. Le peintre David avait peint Napoléon, si j’ose dire, à tous les âges et dans tous ses états. Parmi tous les portraits ornant la fresque napoléonienne du maître, Clément Serveau, le créateur du billet, a choisi une simple esquisse.

Le visage seul du jeune général y est achevé. On le découvre tête nue, cheveux mi-longs, plats. Quelles retrouvailles avec sa propre jeunesse, la République, quatrième du nom, espère-t-elle alors retrouver ? A quelle souffle, quelle grandeur, quel vent historique le vieux pays plongé dans les affres du parlementarisme le plus corrompu tente-t-il de ranimer sa vacillante légende ? Ou bien la Banque de France n'a-t-elle d'autre souci que de rendre hommage à son fondateur, puisque c'est le Premier Consul qui l'avait créée, en 1800 ?

Le 30 novembre 1840, une frégate du nom charmant de Belle Poule avait appareillé dans le port de Cherbourg. En provenance de Longwood (Sainte Hélène), elle rapatriait les restes de Napoléon 1er, empereur des Français, mort dix-neuf années auparavant à 52 ans sur son rocher du bout du monde. Il faudra une quinzaine de jours pour que les cendres de l'Empereur, en un char que tirent seize chevaux, entrent dans Paris : C'est l'une des Choses vues que raconte Victor Hugo dans son recueil du même nom :

"Derrière le corbillard viennent, en costumes civils, tous les survivants parmi les anciens serviteurs de l'empereur, puis tous les survivants parmi les soldats de la garde, vêtus de leurs glorieux uniformes, déjà étranges pour nous."

Tandis qu'une bonne partie de la bourgeoisie refuse de se découvrir au passage du char funéraire, le peuple, note avec une certaine jubilation Hugo, crie encore Vive l'Empereur...

C'est le commencement d'un mythe post-mortem qui ne cessera de croître avec le siècle. Le premier à en faire les frais sera évidemment le citoyen Louis-Philippe, roi bourgeois au charisme quelque peu fade comparé à celui du Petit Caporal qui fit trembler toute l’Europe et dont la littérature romantique portait désormais la légende à bout de bras. Avant de devoir présider solennellement le rapatriement des cendres, Louis-Philippe avait dû également, ironie aimable de l’Histoire, inaugurer quatre ans plus tôt l'Arc de Triomphe que Napoléon avait commandé en honneur de la Grande Armée, le 26 février 1806.

Avec son encadrement ornementé dans un style Directoire, le billet est particulièrement difficile à reproduire. A l'identique, l'effigie de Napoléon devant l'Arc de Triomphe, puis au verso devant le dôme des Invalides. En 1953, le général Blanc, alors gouverneur des Invalides, choisit lui-même les étendards disposés en faisceaux, dans le but toujours de compliquer la tache des faux-monnayeurs :

- drapeau de la 74ème demi brigade de l'armée d'Egypte,

- étendard du Général en Chef de l'armée d'Italie,

- étendard du Général en Chef de l'armée d'Egypte,

- étendard de cavalerie de l’armée d’Italie

- drapeau de la 39ème demi-brigade de l’armée d’Italie

Le billet eut l'heur de ne pas déplaire à un autre général, Charles De Gaulle, qui le reconduisit lors du passage au nouveau franc en 1960. C’est pourquoi on en trouve aujourd'hui trois valeurs faciales : Celle de 10.000 "anciens francs" (1955), la même surchargée 100 NF (1958), et celle de 100 NF (1959).

Malgré tous les efforts de la Banque de France, il ne déplut pas non plus aux faussaires : L'un d'entre eux, le célèbre Bojarski, (2) fit des imitations de ce billet le chef d'œuvre et le point d'orgue de sa romanesque carrière de copiste (7047 faux Bonaparte de cent NF répertoriés, entre novembre 1962 et mars 1975). En 1964, Napoléon abandonna à Corneille le soin de figurer sur cette valeur faciale de cent francs, devenue entre temps la plus symbolique de toutes.

1. Cahier du 15 décembre 1840

2. Lire en suivant ce lien la chronique consacré au faussaire Ceslaw Bojarski

A lire également, les chroniques consacrées aux Coupures de la même série, qui connurent trois versions (anciens francs, anciens francs surchargés, nouveaux francs :

- Le Victor Hugo : suivre ce lien. Le Richelieu : suivre ce lien.

20:35 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : napoléon bonaparte, billets français, victor hugo, clément serveau |

jeudi, 20 novembre 2008

François René, de Saint-Malo (500 francs)

Etre allé, au soir de ses jours, jusqu’à se glorifier de se retrouver sans le sou sous le régime honni de Louis Philippe et le ministère vomi de Guizot, parmi les indigents que l'Histoire avaient rendus aussi dérisoires que dignes de l’Infirmerie Marie Thérèse, à quelques pas des premières guinguettes et des populaires acacias de Montrouge, des tout derniers moulins et du tout nouveau cimetière de Montparnasse, pour finalement faire naufrage sur un billet de banque, à peine un siècle après sa mort : Est-ce à ce pire-là qu’il songe, François René, engoncé dans la vignette de son billet de 500 francs, créé en 1945 ?

Admirons François René, de Saint Malo :

« Oh ! argent que j’ai tant méprisé, et que je ne puis aimer quoi que je fasse, je suis forcé d’avouer que tu as pourtant ton mérite ! », concède-t-il dans un fameux chapitre de la quatrième partie des ses Mémoires. Quel étonnement dut donc être le sien, de se trouver aussi vilainement logé en cette cette coupure, lui, l'épris des lunes bretonnes et des chutes du Niagara. Quel étonnement ! Son visage y apparaît d'ailleurs songeur, comme la caricature que ses contemporains, déjà, aimait à surprendre en ses écrits : L’Enchanteur…Un long doigt fin, dressé après avoir pincé la corde d’une lyre jaune, le regard aux aguets, comme s’il cherchait à matérialiser la note qui résonnait sur le bout de la corde, au loin, le regard soigneusement plongé vers un hors-champ peuplé d'hirondelles ou de jeunes filles de Bohême, au delà des fracas des révolutions et de l'Histoire. Et de chaque côté du billet, ce chiffre 5 à la poursuite de deux zéros inclinés vers lui, comme s’ils résistaient à un vent d’Est frontal, ce cinq, bonhomme et ridicule au ventre enflé : l’argent, force désolante, humiliante, abominable, soutenue par les techniques et les consortiums de toutes les époques, par les forces les plus internationales du grand Capital, les espoirs manipulés du petit peuple, par l’idée insensée de l'enrichissement de tous, et le prévisible cataclysme final : songe-t-il à cela, déjà, le vieil enfant des wastes perdus?

Se réjouit-il vraiment de siéger parmi les figures du franc, François-René ? Son vieil orgueil, peut-être, rugit en en secret d'y prendre place un peu avant l’ennemi de toujours et un peu avant le cadet de toujours : Napoléon qu’il admirait, Victor Hugo qui l’admirait, n’eurent, l'un et l'autre leur billet qu’en 1955. Son vieil orgueil, peut-être, s'en trouve flatté.

Mais lui-même, d’Outre Tombe, à quoi, à qui songe-t-il ? A quoi songe l’amant de Cynthie, le récitant de Rancé, le génie des Martyrs ?

Prévoit-il la manière dont les tenants du village global, plus déments encore que ceux de la Monarchie de Juillet, auront consacré de façon absolue le pouvoir odieux, honni, de la monnaie et de sa valeur sur toute autre considération ? Sent-il poindre l'avilissement de tous les peuples ? Dans le grand renouvellement des générations, perçoit-il un frêle chant d'espoir, ou seulement le fracas d'événements qui n'auraient plus jamais de sens, et dont même le spectacle - aussi désabusé soit-il - serait devenu atroce et vain ? Décomposition, recomposition : A vous de jouer, Messieurs ! lançait aux hommes du futur le vieux mémorialiste, peu avant de quitter la piste. De bourrasques en bourrasques, ils se seront, en effet, bien amusés... Pour, au final, quel lendemain tisser ?

06:46 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, chateaubriand, billets français, anciens francs |

mercredi, 19 novembre 2008

Il y a vie monastique et vie monastique

En 1683, l'abbé Armand-Jean de Rancé, de l'abbaye cistercienne de la Trappe, dans l'Orne, publie un recueil de conférences spirituelles intitulé De la sainteté et des devoirs de la vie monastique. Rancé est un converti. Sa conception de la vie monastique est radicale : recherche d'un absolu détachement du monde, vie pénitente, quêtes de l'extase. La notoriété du personnage, l'attraction qu'il exerce à la fois dans les ordres et dans le siècle, donnent à sa parole un grand retentissement. Rancé y prône pour les moines un retranchement des études : la qualité du personnage exige une réponse à sa hauteur; c'est dom Mabillon qui s'en chargera avec le Traité des Etudes monastiques, publié dix ans plus tard et récapitulant dix ans de polémique entre le plus exalté, le plus intolérant, et le plus modéré des hommes (c'est Sainte-Marthe qui le dit)

Polémiquer pendant dix ans à coups de missives et de dissertations sur la nécessité ou non de laisser aux solitaires le soin d'entreprendre des études et de lire toutes sortes de livres - sacrés et profanes - voilà une des choses qui fit la dimension rhétorique du Grand Siècle finissant. Car le débat fut rude et foisonnant Voici quelques lignes de l'introduction de Mabillon où, sans le nommer, il attaque Rancé tout en présentant le plan de son ouvrage :

« S'il est difficile, pour ne pas dire impossible, que toutes les communautés monastiques soient dans ce haut degré de perfection que l'on admire avec raison dans cette sainte abbaye (1), ou supposé même qu'elles y fussent, si l'on ne peut que très rarement trouver, sans le secours des études, des supérieurs qui aient la capacité et toutes les lumières nécessaires pour les gouverner et les soutenir dans cette perfection sublime, peut-être trouvera-t-on qu'en ce cas, qui est assurément le plus ordinaire, les études sont nécessaires, tant pour pouvoir fournir aux communautés des supérieurs capables que pour donner aux solitaires assez de connaissance pour y suppléer en quelque façon lorsque ce secours leur viendra à manquer; qu'autrement les communautés tomberaient infailliblement dans l'abattement, dans le relâchement et même dans l'erreur, faute de capacité dans les inférieurs, et dans les supérieurs mêmes. Je ne croirai donc pas manquer au respect que l'on doit à ce serviteur de Dieu si j'examine tout ceci dans ce traité que je diviserai en trois parties : Dans la première, je ferai voir que les études, bien loin d'être absolument contraires à l'état monastique, sont en quelque façon nécessaire pour la conservation des communautés religieuses. Dans la seconde, j'examinerai quelles sortes d'étude peuvent convenir aux solitaires, et de quelle méthode ils se peuvent servir pour s'en rendre capables. (2) Enfin dans la troisième quelles sont les fins qu'ils se doivent employer pour se les rendre utiles et avantageuses. Peut-être que ce dessein ne sera pas tout à fait inutile au public. Mais en tous cas j'espère que tel qu'il est, il sera de quelque utilité pour mes confrères, en faveur desquels il a été principalement entrepris et composé. »

Voilà. N'est ce pas que c'est plus intéressant que les articles du Monde ? Ou bien que le récit journalistique des cent premiers jours de la présidence de Roosevelt en 1933, en passe de devenir le succès éditorial de cet automne américain ?

____________________________________________________________

(1) Il parle bien sûr de La Trappe

(2) La partie sans doute la plus intéressante. Mabillon y préconise des méthodes de travail pour les moines plus ou moins ignorants désirant entreprendre de se cultiver (rythme de lecture, constitutions de recueils de citations, récitation et recopiage...)

20:09 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : la trappe, rancé, dom mabillon, vie monastique |

The first hundred days

Les Américains sont un peuple étrange et les individus qui composent ce puzzle gens pleinement bizarres. Dans Le Monde daté d'aujourd'hui (1), je découvre ceci (page 6, article signé Corine LESNES) : « Il a suffi que Barack Obama mentionne, dimanche 16 novembre, pendant son premier entretien télévisé depuis l'élection présidentielle, qu'il lisait un livre récent sur les cent premiers jours de Franklin Roosevelt pour que le public se précipite »

Sont-ils pas extraordinaires, ces gens d'Outre-Atlantique ?

Il faut leur envoyer d'urgence un rejeton de La Bruyère ou de Montesquieu (le problème c'est qu'on n'en a plus) pour dépeindre ces comportements-là. Je continue :

« La chaîne CNN ayant désigné le livre : « The first Hundred days, du professeur anglais Antony Badger, la demande a été immédiate, au point que l'éditeur a ordonné une réimpression. » Si si. Comme disaient les laitiers, autrefois, si c'est écrit dans le journal c'est que c'est vrai : vous ne rêvez pas.

« Monsieur Badger a rappelé que Roosevelt, en arrivant au pouvoir en 1933, au milieu de la grande dépression, avait réussi à faire passer seize réformes en cent jours (2). Mais surtout, a-t-il dit "il a ramené la confiance chez les Américains". Tudieu ! Yes he can, lui itou ? ! Cela ne s'invente pas !

Je cite à nouveau La Bruyère - en allant cette fois vérifier dans mon édition pour ne pas froisser d'éventails (3) - : « Il y a au fond de ce temple un autel consacré à leur Dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu'ils appellent saints, sacrés et redoutables; les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel et paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre et aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi, que l'on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils semblent avoir tout l'esprit et tout le cœur appliqués. On le laisse pas de voir dans cet usage une espèce de subordination; car ce peuple parait adorer le prince et le prince adorer Dieu. »

La fascination du pouvoir... Terrible, ça. L'opinion publique, la bonne opinion publique... les médias ont fait de nous des courtisans à distance, courtisans au rabais, c'est bien cela : tels ces courtisans cherchant à rentrer dans l'intimité d'une prière royale (?), ces électeurs américains tentant de surprendre, comme penché par-dessus son épaule, une phrase ou un chapitre d'une lecture présidentielle... terrible !

En rentrant chez moi, je suis allé ressortir de ma bibliothèque les quelques livres dont je dispose sur les années Roosevelt. Le Mémorial de Roosevelt, d'après les papiers d'Anthony HOPKINS (dont j'avais recopié une page le jour historique, mais ce livre débute au moment de la drôle de guerre, rien sur les 100 jours... Et un autre bouquin, de Frances Perkins, « The Roosevelt I knew », où figurent les cent jours (ouf). Je recopie quelques lignes, pas vraiment au hasard, allez : le samedi 4 mars 1933 (qu'est-ce qui se passe, le samedi 4 mars 1933 ?) On dirait un article du Monde, en effet :

« La situation était terrible. Les banques fermaient. La vie économique du pays était presque arrêtée. Roosevelt devait prendre en main ce jour-là le gouvernement des Etats-Unis. Ce fut impressionnant. Tout le monde priait !!!)... »

____________________________________________________________________________________________________________________

(1) Je n'achète jamais le Monde, je ne lis jamais le Monde, sauf quand je prends le métro, ce qui m'arrive tous les 36 de l'an, car m'énervent trop les lecteurs de gratuits. Dans un sursaut de ridicule vanité, honte de leur ressembler (Vous me direz que je pourrais lire La Vie de Rancé, c'est toujours mieux que Le Monde...

(2) Putain con, ô divin Barack, pense à tous les bébés qui porte ton nom, faudra en faire au moins 17, si possible en 50 jours : les reformes, demande à Nicolas, c'est comme les buts, demande aussi à Karim, faut en aligner un max au début pour enflammer les gradins.

(3) Je me serais encore trompé ! 'jai cherché d'abord cet extrait dans Du Souverain, puis dans De l'Homme, je le trouve finalement dans De la Cour...

Portrait de Jean de La Bruyère, attribué à Nicolas de Largillière (1656-1746), Musée de Versailles

06:27 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : élection d'obama, la bruyère, roosevelt |

mardi, 18 novembre 2008

Madone Sixtine

"Sa beauté est étroitement liée à la vie terrestre. Elle est démocratique, humaine. Elle est inhérente à la masse des êtres humains - ceux qui ont la peau jaune, ceux qui louchent, les bossus aux longs nez pâles, les noirs aux cheveux frisés et aux g rosses lèvres -, elle est universelle. Elle est l'âme et le miroir de l'humanité, et tous ceux qui la regardent voient en elle un être humain : elle est l'image de l'âme maternelle, c'est pourquoi sa beauté est à jamais entremêlée, confondue avec la beauté qui se cache indestructible et profonde partout où la vie naît et existe - dans les caves, les greniers et les bas-fonds. Il me semble que cette Madone est l'expression la plus athée qui soit de la vie, de l'humain sans la participation du divin. Par moments, j'avais l'impression qu'elle exprimait non seulement l'humain, mais aussi quelque chose d'inhérent à la vie terrestre prise dans son sens le plus vaste, au monde des animaux, partout où, dans les yeux bruns de la jument, de la vache ou de la chienne nourrissant ses petits, on peut voir, deviner l'ombre prodigieuse de la Madone. Et plus terrestre encore me paraît être l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Son visage semble plus adulte que celui de sa mère.

rosses lèvres -, elle est universelle. Elle est l'âme et le miroir de l'humanité, et tous ceux qui la regardent voient en elle un être humain : elle est l'image de l'âme maternelle, c'est pourquoi sa beauté est à jamais entremêlée, confondue avec la beauté qui se cache indestructible et profonde partout où la vie naît et existe - dans les caves, les greniers et les bas-fonds. Il me semble que cette Madone est l'expression la plus athée qui soit de la vie, de l'humain sans la participation du divin. Par moments, j'avais l'impression qu'elle exprimait non seulement l'humain, mais aussi quelque chose d'inhérent à la vie terrestre prise dans son sens le plus vaste, au monde des animaux, partout où, dans les yeux bruns de la jument, de la vache ou de la chienne nourrissant ses petits, on peut voir, deviner l'ombre prodigieuse de la Madone. Et plus terrestre encore me paraît être l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Son visage semble plus adulte que celui de sa mère.

Un regard aussi triste et aussi grave, dirigé à la fois devant lui et à l'intérieur de soi-même, est capable de connaître, de voir le destin. Leurs visages sont calmes et tristes. Peut-être voient-ils le Golgotha, la route poussiéreuse et caillouteuse qui y mène, et la croix, monstrueuse, courte, lourde, en bois brut, destinée à reposer sur cette petite épaule qui ressent pour l'instant la chaleur du sein maternel (...) Pourquoi n'y-a-t-il pas de peur sur le visage de la mère, pourquoi ses doigts ne se croisent-ils pas autour du corps de son fils avec assez de force pour que la mort ne puisse les desserrer, pourquoi ne veut-elle pas le soustraire à son destin ? Elle offre son enfant au destin, elle ne le dissimule pas. Et le petit garçon ne cache pas son visage dans le sein de sa mère. Il est sur le point de s'arracher à son étreinte pour marcher à la rencontre du destin sur ses petits pieds nus. Comment expliquer cela ? Comment le comprendre ?

La Madone Sixtine avec son enfant dans les bras, c'est ce qu'il y a d'humain en l'homme, et c'est là son immortalité. En regardant la Madone Sixtine, notre époque y discerne son propre destin. Chaque époque contemple cette femme avec son enfant dans les bras et, entre les hommes de générations différentes, de peuples, de races et de temps différents, surgit une fraternité tendre, émouvante et douloureuse. L'homme prend conscience de lui-même, de sa croix, il comprend soudain le lien merveilleux qui existe entre les époques, entre ce qui vit aujourd'hui et tout ce qui a été, tout ce qui sera (...) La force miraculeuse et sereine de ce tableau tient à ce qu'il nous parle de la joie d'être une créature vivante sur cette terre. Ce tableau nous dit combien la vie doit être précieuse et magnifique, et qu'il n'est pas de force au monde capable de l'obliger à se transformer en quelque chose qui, tout en ressemblant extérieurement à la vie, ne serait plus la vie. C'est pour cela que les visages de la mère et du fils sont si sereins : ils sont invincibles."

LA MADONE SIXTINE (Vassili Grossman - 1955)

00:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : vassili grossman, madone sixtine |

lundi, 17 novembre 2008

Tisser la révolte (novembre 1831)

Que reste-t-il des événements de 1831 qui, après avoir enthousiasmé le peuple de Lyon durant ses Trois Glorieuses (21, 22, 23 novembre 1831) laissèrent la ville dans une angoissante désolation, et posèrent à toute la bourgeoisie d'Europe une question essentielle : celle de la légitimité de son pouvoir. Pour la première fois dans l'Histoire, en effet, on voyait une frange de la population, celle qui ne disposait "que de la force de son travail" (et qu'on appellerait bientôt le prolétariat) se révolter de façon cohérente et déterminée contre cette autre frange du peuple qu'on appelait la bourgeoisie, depuis peu culturellement, politiquement et historiquement dominante.

L'an dernier, sur ce blogue, nous avions revisité jour par jour les péripéties de ce que j'avais appelé "le feuilleton de novembre" : Tous ceux qu'intéresse la compréhension de ce mouvement très complexe, fondateur à la fois du mutuellisme et de la conscience de classes au dix-neuvième siècle, peuvent retrouver ou découvrir ces billets regroupés en quatre épisode dans « le novembre des canuts », ci-contre, à gauche. Ils peuvent trouver dans la rubrique "sites à visiter"" celui de l'ENS qui publie en ligne la très précieuse collection des numéros de "L'Echo de la fabrique" (le journal des tisseurs) ou revisiter l'extraordinaire exposition "C'est nous les canuts" que l'historien Fernand Rude consacra à la mémoire des tisseurs lyonnais.

Novembre 2008 : Sommes-nous si loin de ce qui pouvait préoccuper ces humbles tisseurs de soie lyonnais à l'époque ? Oui, suis-je tenté de dire. Oui, évidemment. La société du spectacle, la société de consommation, "le village global", autant d'expressions, parfois ridicules, pour souligner notre éloignement. Pourtant l'Histoire et l'économie réelles étant ce qu'elles sont, il se peut bien que nous reviennent dans la figure un certain nombre de questions posées à l'époque de Casimir Perrier par ces gens de bon sens : répartition des richesses, pouvoir d'achat, conditions de travail, syndicalisme ... mais la crise qui touchait à l'époque la manufacture ou la fabrique touche aujourd'hui le monde. Et les médias qui gouvernent l'opinion ont tous montré leur soutien à l'ordre mondial régnant, celui des tout-puissants propriétaires des biens et des richesses. La question qui demeure pendante est donc bien celle de l'Histoire, toujours surprenante : si un bouleversement doit advenir, tout semblant en effet sous contrôle, par où et comment se produira-t-il ?

07:22 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : novembre 1831, histoire, politique, lyoncanuts |

dimanche, 16 novembre 2008

Le curé et le vitrier

Voici un bref extrait des Contes en patois de Mornant, rapportés par Nizier du Puitspelu, et publiés dans la Revue du Patois (1888). Mornant est une commune située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Lyon. C’est une mère grand qui parle :

O y avet ina vès lo curô de vais chiz nos que se jubôve avouai le vitrayi, drin bin in bôs dou Bor-Chanin, tanz qu'i z'ayant de mogne.

- O Môre ! Parqué don que que lo curô et lo vitray se jubovont fère ?

- O y avet lo curô que volièt pôsse laissi betô ina vitr'u cu.

Traduction :

Il y avait une fois le curé de notre paroisse qui se chamaillait avec le vitrier, juste en bas du Bourg-Chanin, aussi fort qu’ils le pouvaient.

- O Mère, pourquoi donc le curé et le vitrier se chamaillaient-ils ?

- Il y avait le curé qui ne voulait pas se laisser mettre une vitre au cul.

20:27 Publié dans Des poèmes, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : mornant, lyon, patois, littérature, contes, nizier du puitspelu |