dimanche, 16 novembre 2008

Huitain amoureux en patois

Voici un petit poème d’amour en patois lyonnais, écrit dans la manière pétrarquisante de l’époque (1541) par Pierre de Villiers, compositeur de chansons donné comme contemporain de Rabelais. Ce huitain appartient à un ensemble aujourd’hui introuvable, « Le Paragon des Chansons, contenant plusieurs nouvelles et délectables chansons que oncques ne furent imprimées au singulier prouffit et délectations des musiciens », imprimé à Lyon par Jacques Moderne. Il a été publié par Auguste Benoit en 1969 dans La Revue Forézienne.

Lo meissony, sur lo sey se retire,

Quant il a prou, tout lo jour, meissona,

Mes vostre amour, si fort, vers se, me tire,

Que je ne puis jamais abandonna.

Veiquia lo guet que j’oyo marmonna

J’e paour qu’icy ne me viene cherchi.

Bon sey, bon sey, meilleur qu’a mey, vous sey dona.

Cuchi m’en vey, mes maulgra mey, cuchi.

Traduction :

Le moissonneur, vers le soir, se retire,

Quand il a bien, tout le jour, moissonné.

Mais votre amour, si fort, vers lui m’attire

Que je ne puis jamais vous quitter

Voici le guet que j’entends murmurer

J’ai peur qu’il ne vienne jusqu’ici me chercher.

Bon soir, bon soir, meilleur qu’à moi vous soit donné.

Je vais me coucher, mais c’est bien malgré moi !

12:27 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : lyon, littérature, poèmes, poésie, patois, pierre de villiers |

samedi, 15 novembre 2008

Un chant de lavandières (XVIIème)

Je lavon si bien lo drapio,

Avoy lo devanti de pio,

Que je lo fan blan comme amandra,

Et, du manchou du batillon,

Je freton voutro coutillon,

En chantant comme una calandra,

Et, sens craindre ni ven ni bizy,

Ma fey, me commare, nous an,

Per savonna voutre chemise,

De savon de vingt-e-cinq-an

Mascarade imprimée par Léon Boitel (suivre le lien en cliquant sur son nom) en 1838 seulement. Ce couplet de dix vers offre plusieurs mots et formes du parler lyonnais. La mascarade a été composée à l’occasion de l’entrée magnifique de Bacchus en la ville de Lyon, le 14 février 1627.

Traduction :

Nous lavons si bien les couches

Avec les tabliers de peau,

Que nous les rendons blancs comme amande,

Et, du manche de notre battoir,

Nous frottons vos jupons,

En chantant comme une alouette,

Et sans craindre ni vent ni bise,

Ma foi, mes commères, nous avons,

Pour savonner nos chemises

Du savon de vingt-cinq ans.

22:51 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, patois, lyon, poèmes |

Le dit de Bredin le Cocu

Coq à l'âne en patois lyonnais de la fin du XVIème siècle, par Bredin le Cocu (Benoît du Troncy)

Qui vout ouy una chanson

Qu'est touta de mensonge ?

S'il y a mot de vereta

Je voglo qu'on me tonde

La felon melon du lon

La felon melonge ..

Nostra chatta a faict do chins

Ley, dessous una ronce

Nostro asno en tuyt cinq

Et en espuly onze

La felon …

Je lo portay au marchat

Je lo vendy tos treze

Je m’en ally à Marbou

A Marbou ou pou plus outre

La felon …

Je trovay un pomy dou

Tout chargia de griotte

Jetty mon bourdon dessus

Je fis cheyre de ly les peires

La felon …

Mais le bon homme veny

A qui estant le pesche

M’envoya son chin après

Sa chieura me vint mordre

La felon…

Me vint mordre au talon

Je seigny par l’oreille

Alla quérir le médecin

Pour me garir l’espaula

La felon …

Je lui daray pour payement

Une once de ma mierda

Qui sera fraische caca

Du plus clair du clystère

La felon …

Et quand mon deyt sera gari

J’irai cullir des pommes

Desus le noyer tout sec

De ma commare Clauda

La felon …

Mais c’est trop chalamela

Sans manger ne sans beyre

A Dy don mon bon Signour

Jusques à l’altra Feta

La felon …

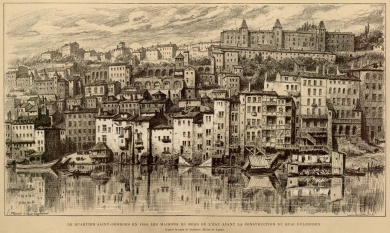

Ci-dessous : Le quartier Saint-Georges en 1840 : Les maisons du bord de l’eau avant la construction du quai Fulchiron, d’après le sépia de Leymarie (Musée de Lyon), dessin de Joannès Drevet (1854-1940), in Le Lyon de nos pères, Lyon, Bernoux, Cumin et Masson, 1901.

00:01 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : lyon, littérature, poèmes, poésie, coq à l'âne, bredin le cocu, moyen-âge |

vendredi, 14 novembre 2008

Les deux collines

C'est Jules Michelet (1798/1874) qui inventa les deux célèbres périphrases qui, depuis, devinrent presque des formules : "la colline qui prie" pour Fourvière, "la colline qui travaille" pour la Croix-Rousse. A l'occasion de l'anniversaire de l'éboulement de Fourvière (1930 - cf billet précedent) je place en ligne ce texte de lui, un peu oublié, et qui intéresse la mémoire de Lyon :

« J’avais senti cela confusément, dès mon premier voyage à Lyon en 1830, mais je voyais encore sans voir. Je sentais, mais d’un cœur aveugle.

Je vis bien dès ce jour l’opposition des deux montagnes, de la montagne mystique et de celle du travail : mais je ne sentis pas leur guerre. La conciliation des deux fleuves, la rencontre de tant de provinces, l’autel romain des soixante nations des Gaules, ces souvenirs d’union me voilaient la lutte réelle.

Je retournai à Lyon deux fois, trois fois, et m’initiai aux mystères du travail, à ce laborieux effort de tant d’arts combinés, qui des mains maigres d’un peuple sans air et sans soleil, fait fleurir pour toute la Terre l’incomparable iris de fleurs qu’on appelle la soierie de Lyon. mais c’est la dernière fois seulement, en octobre 1853, que, distrait par le détail, mûri par tant d’épreuves et plus éclairé par le cœur, j’eus la révélation complète.

Les uns croient au Lyon des miracles, au secours de la charité ; ils viennent solliciter le prêtre, distributeur des aumônes du riche ; s’ils peuvent, ils s’assoient au banquet du couvent et s’ils peuvent, ils y resteront. Leur pèlerinage est à Fourvière.

Mais toi, bon travailleur, tu n’iras pas solliciter la grâce et le bon plaisir, la faveur capricieuse ; tu crois à la justice, au travail, à la liberté. Et tu vas chercher la montagne du travail, la sérieuse Croix-Rousse. Tu ne veux de banquet que le pain gagné de tes mains. »

Michelet, Les deux collines, 1879, Calmann-Lévy

14:50 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, lyon, michelet, histoire |

La colline s'écroule

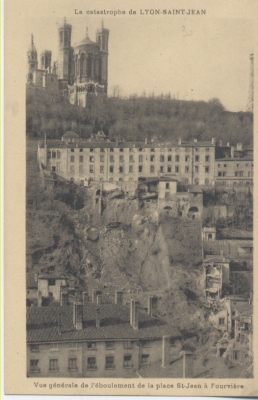

La date du 13 novembre 1930 reste gravée dramatiquement dans la mémoire de Lyon :

« Les générations se sont acharnées à reconstruire, écrit Tancrède de Visan dans Sous le Signe du Lion, en 1935 [1]. On dirait qu’elles sont lasses, qu’elles comprennent que rien ne tient plus sur ce sol où l’humus manque. Les pas résonnent sur des caveaux, s’engluent dans la glaise des morts. Périodiquement, une affreuse catastrophe se produit. Tout est miné ici ». Plus loin, un autre personnage du même roman : « Mais cette colline est définitivement minée, comme un riche organisme dont la vitalité s’est consumée trop vite en excès de générosité. Je ne voudrais pas être enseveli sous les décombres, car c’est une question de jours »

Cinq ans auparavant, le 13 novembre 1930, vers une heure du matin, un pan entier de la colline de Fourvière s’était affaissé par deux fois, entraînant les maisons et broyant tout sur son passage. Cette catastrophe a laissé une trace à la fois dans la physionomie de la colline et dans la mémoire de beaucoup de Lyonnais. Il y eut une quarantaine de victimes, dont dix-neuf pompiers. Dans son livre Carrefour des Hasards, Gabriel Chevallier, auteur de Clochemerle et de la Peur [2], raconte :

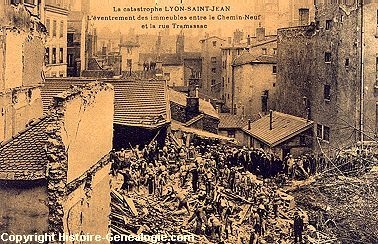

« Je fis mes débuts dans la presse lyonnaise le 13 novembre 1930, à l'occasion de la catastrophe du Chemin-Neuf, qui eut à l'époque un grand retentissement. Vers une heure du matin, affouillé par les eaux, un pan de la colline de Fourvière partit en glissade, engloutissant les maisons et broyant tout sur son passage. La seconde poussée ensevelit les premiers sauveteurs accourus, agents et pompiers, qui furent surpris dans l'hôtel du Petit-Versailles de la rue Tramassac. Il y eut une quarantaine de victimes (...)

J'habitais à vol d'oiseau à moins de cent mètres de l'endroit où le mur avait lâché. Je fus réveillé dans la nuit par des coups frappés dans ma porte, en même temps qu'on me criait : "Levez-vous vite, La colline s'écroule." L'électricité manquait, le premier glissement ayant rompu les canalisations. On entendait, venant de la rue, un bruit de piétinement, de pleurs d'enfants effrayés, et des cris de rassemblement de familles. Tout cela faisait très sinistre. Je m'habillai rapidement dans l'obscurité et je descendis. Nous ne distinguions à nos pieds qu'un gouffre d'ombre impénétrable. L'énorme masse de terre s'était refermée sur ses victimes, comme la mer se referme sur le bâtiment qu'elle vient d'engloutir. C'est à ce moment là que se produisit la seconde poussée qui ébranla le sol comme un tremblement de terre, et dont le bruit roula lugubrement dans la nuit...

... Alors on abandonna le quartier. Chargés de baluchons, les gens refluaient du sommet du Gourguillon pour descendre ensuite sur la ville. Place Saint-Jean, une foule éplorée de sans-logis occupait le parvis de la cathédrale. Devant elle, la faille invisible craquait et grondait encore sourdement par intervalles. La colline s'était fendue juste en-dessous d'un hôpital de la montée Saint-Barthélémy, qui restait planté au bord de l'abîme, où il menaçait de culbuter. On dut évacuer en hâte les malades.

Un silence terrible planait sur les décombres, mais on ignorait le nombre de victimes qui gisaient sous les amas que le service d'ordre ne laissait pas approcher. On ne racontait qu'une chose. Il y avait à l'hôtel du Petit-Versailles, où nous dînions quelquefois, une jeune fille très gentille. Elle s'était sauvée à temps puis s'était aperçue qu'elle avait oublié son argent. Elle revint sur ses pas sans se douter qu'elle marchait à la rencontre de la seconde poussée du terrain. On devait la désenfouir serrant dans ses mains son pécule, désormais inutile. "

C'est cette catastrophe qui a conféré à la colline de Fourvière l'aspect qui est le sien aujourd'hui : beaucoup de bois pour retenir la terre. Sur cette terre, un peu de vert. Avec cette catastrophe terrible, la "colline qui prie" est devenue "la colline qui verdoie ».

1. Tancrède de Visan, Sous le signe du Lion,

2. Gabriel CHEVALLIER, Carrefour des Hasards; La Quadrige d'Appolon, 1956

00:35 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : catastrophe, lyon, chevallier, histoire, fourvière |

jeudi, 13 novembre 2008

De la surveillance comme lieu commun

Faut-il n'avoir pas grand chose à faire ni de ses jours ni de sa matière grise pour consacrer du temps à la lecture des blogues de profs... Il parait pourtant que le Ministère de l'Education Nationale fait surveiller les dits blogues, quelle nouvelle ! Risible, non? Quelques 220.000 euros consacrés à ce magnifique effort civique par les deux barons de Grenelle qui, par ailleurs, ne cessent de pleurnicher sur le peu de sous qui reste dans les caisses et envisage des coupes de postes draconiennes dès septembre prochain... Il s'agirait, plaident Xavier Darcos et Valérie Pécresse, de mieux comprendre le mécontentement éventuel des troupes, afin de l'anticiper en ces temps de rudes réformes à venir. Dans le but d'"anticiper et d'évaluer les risques de contagion et de crise", les ministres souhaitent se saisir des informations « qui préfigurent un débat, un risque opinion potentiel, une crise ou tout temps fort à venir dans lesquels les ministères se trouveraient impliqués ». Avec un égard particulier pour les « vidéos, pétitions en ligne, appels à démission, [qui] doivent être suivis avec une attention particulière et signalées en temps réel ». Eh bé ! Il y aurait donc des sous au Ministère, un "budget surveillance". Tiens, tiens... Bonne nouvelle. Si les capteurs de l'Education Nationale passe par là, je leur dis que la vie est belle, et merci patron, chantaient les Charlots, on est tous contents de travailler pour vous, on est heureux comme des fous...

(pièce jointe : le cahier des clauses particulières complet, aussi appelé CCP

08:16 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : george orwell, surveillance, éducation nationale |

De la discrimination comme lieu commun

« Je vous lis, et je comprends chacune de vos paroles que je pourrais tenir, que j'ai tenues déjà, au mot près, à d'autres occasions. Et en même temps, il m'apparait que ce que vous dites n'est proprement compréhensible que par un autre prof. Il faut s'être retrouvé souvent dans cette situation curieuse dans laquelle on est plongé quand on doit incarner vaille que vaille l'autorité des Lettres, et des Lettres françaises de surcroît, face à des illettrés incapables d'écrire correctement parfois même jusqu'à leur propre nom, face à des parents soit absents soit incultes, dans le contexte de démagogie et de manipulation administratico-médiatico-politique qui est celui des tristes temps que nous vivons. Je comprends, je partage et je soutiens même votre colère contre les gens que vous dénoncez. Dites vous qu'ils sont, comme la pupart des ombres mâles et femelles qui errent sur les plateaux TV, ni plus ni moins que des cloportes. Et tenez bon. "La haine de la littérature", disait un certain Flaubert, est la chose la mieux partagée au monde... »

J'ai laissé hier ce commentaire sur le billet publié par un habitant de la vaste blogosphère, qui dénonçait la HALDE et l'entreprise de ré-écriture du passé à laquelle elle se livre, au nom d'une idéologie aussi dangereuse que douteuse.

Sur ce lien, le billet en question : http://tangleding.hautetfort.com/archive/2008/11/12/fanta...

Sur cet autre, quelques éclaircissements : http://www.halde.fr/IMG/pdf/Etude_integrale_manuels_scola...

05:05 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : la halde, éducation nationale |

mercredi, 12 novembre 2008

De l'art de commémorer

Le premier à avoir ouvert le débat sur la valeur toute relative des témoignages de la Grande Guerre fut Jean Norton Cru (1929) Les éditions Allia ont réédité en 1997 un abrégé de son essai fondamental, dans lequel un ancien poilu s'interrogeait sur la notion du témoignage, sa pertinence, son intérêt, son autorité. En tant qu'ancien soldat, il dénonçait déjà l'élaboration des fictions romanesques en vogue (Barbusse, Dorgeles...), la fabrication par les Etats Majors de diverses légendes, le culte de l'héroïsme, les lieux communs de l'Arrière, la persistance de la tradition belliqueuse à travers la diffusion de clichés ... Norton Cru est, à sa façon, à l'origine de bien des études historiques menées sur Quatorze Dix-Huit.

D'autres poilus, Jean Galtier-Boissière en tête, le fondateur du Crapouillot, ont dénoncé avec véhémence les bourrages de crânes - on appellerait ça aujourd'hui récupération, manipulation, désinformation... Qu'ils s'en prissent aux récits fictifs ou aux documents journalistiques, tous parlaient de leur attachement à la mise à jour critique de la vérité. A propos des témoignages romanesques et des récits qui fleurirent à foison, Norton Cru écrivit :

« Ceux qui souhaitent que la vérité de la guerre se fasse jour regretteront qu'on ait écrit des romans de guerre, genre faux, littérature à prétention de témoignage, où la liberté d'invention, légitime et nécessaire dans le roman strictement littéraire, joue un rôle néfaste dans ce qui prétend apporter une déposition (...) En fait les romans ont semé plus d'erreurs, confirmé plus de légendes traditionnelles sur la guerre, qu'ils n'ont proclamé de vérités, ce qui était à prévoir. »

Au fur et à mesure que le temps passe, on mesure à quel point cette guerre (dont le centenaire approche à grands pas) ne fut pas un événement isolé, qui aurait trouvé son dénouement en 1918. Beaucoup d'historiens parlent aujourd'hui de Guerre de Trente Ans (14/45). Que commémorons-nous donc, le 11 novembre ? Une date, celle de l'armistice, certes. Le souvenir de nombreuses blessures familiales et privées dont les conséquences sont encore vives. Mais comment éviter deux écueils : le premier, que cette nécessaire transmission de "la vérité historique" (si cette formule a un sens) ne se dilue dans un genre devenu académique et, en l'absence de tout survivant, purement protocolaire; une sorte de leçon d'histoire en images forcément vidée de tout contenu, de la vulgarisation schématique. Le second, surtout, que cette commémoration ne devienne l'occasion facile d'une récupération politicienne, par ceux et celles qui en sont, ça et là, les principaux concepteurs, organisateurs, éxécutants. Dans les deux cas, l'art de la commémoration deviendrait celui de la caricature.

Le pire camouflet que des vivants puissent infliger à des morts, en vérité.

05:58 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : commémoration, jean norton cru, crapouillot, galtier-boissière |

mardi, 11 novembre 2008

Paroles de poilus

« En fait, le poilu n’avait qu’un espoir : la fin de la catastrophe où il avait été jeté. Aucun des grands mots creux : Défense de la civilisation ou guerre du droit n’avait en lui la moindre résonance. Il détestait beaucoup moins les Allemands que les gendarmes dont certains à Verdun furent plantés à des crocs de bouchers, et aucun des grands chefs, sinon le Pétain de 1917, ne fut populaire chez les poilus" (Galtier-Boissière, Mémoires d'un Parisien, tome 1)

« Pendant ces années de guerre il y eut plus de distance d’un homme de troupe à un capitaine que du serf au seigneur d’autrefois. J’ai vu des hommes garnir de planches un abri creux, parce que le commandant s’était blessé les coudes ; ces hommes dormaient par terre et sans aucun abri. Je signale ces petites choses parce que tous ceux qui écrivent sur la guerre sont des officiers qui ont profité de ces travaux d’esclave sans seulement y faire attention. » (Alain, Mars ou la Guerre Jugée)

«Ceux qui viendront ici, et qui verront le grand geste uniforme que tracent sur la terre les croix, lorsque le soleil roulant dans le ciel fait bouger les ombres, s’arrêtent et comprennent la grandeur du sacrifice. C’est cela que veulent nos morts. C’est cela que nous voulons, nous qui demain, serons peut-être des morts. » ( Paul Lintier, Le Tube 1233- « souvenir d'un chef de pièce »)

« Vais-je donc abreuver mes lecteurs de récits de guerre à la manière de Tolstoï, de Zola ou de Maupassant ? Mon orgue de barbarie ne moud pas de ces airs-là. D’autres s’en chargent et les amateurs trouveront dans les proses de nos épiques boulevardiers de quoi se satisfaire. Pour moi, je pense que la guerre n’est pas un sujet de littérature (Henri Béraud, L'Ours - n° 11)

17:32 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : galtier-boissière, henri béraud, paul lintier, guerre de quatorze |