mercredi, 26 mai 2010

La babasse à la vedette

Visez bien cette photo. La couvrante à carreaux, l’orphelin au bec (de la gauluche, ça fait pas un pli)… La chaise en bois, derrière, la vitrine avec les bouteilles mi pleines et les verres retournés… La fenêtre – on imagine que ça caille sec derrière, il fait sombre et la peinture est écornée. La babasse, bien sûr. Du temps que c’était ni l’ordi ou l’imprimante, mais la babasse, simplement. Le plaisir au bout des doigts, qu’on disait à l’époque. Matez deux secondes l’index droit sur le bouton en métal. Quand la bille giclait pour un tour de plateau qu’elle filait je ne sais dans quelle rampe, fallait suivre de l’avant-bras, du genou, de l'abdomen et même du front, pour frôler le tilt et faire péter le high-score dans un grand coup de paume sur la vitre. La veste aussi. Du tweed ? Trois boutons dont un bien mis, col ouvert sur tee-shirt, le début du négligé.

La couvrante, l’orphelin, la babasse, le tweed… Pré-gainsbarrien, tout ça : la barbe est encore faite, et la joue lisse.

Ah oui, accessoirement, comment ça s’appelait déjà ?

Non, on disait pas une star, mais une vedette en ce temps-là.

La vedette à la babasse...

06:07 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : babasse, belmondo, gauluche, flipper |

mardi, 25 mai 2010

La table de Claude (2)

Au rendez-vous de mon carreau, deux seuls paysages : l’un alignant des quartiers cossus jusqu’au milieu des nuages bas, au plus lointain de la plaine, et parfois jusqu’au Mont-Blanc ; l’autre claquant la porte à la verticale au nez du couchant, contre le pli luisant d’un roc, coiffé par le vaisseau gris d’une basilique aussi colossale qu’inachevée.

La vieille fabrique de soie n’avait pas encore brûlé tous ses métiers, puisque l’un d’entre eux battait encore au rez-de-chaussée de mon immeuble. Rescapé. Survivant de la déroute. Soir et matin, dans l’allée malodorante, son vacarme  interpellait mes songes. On ne peut qu'aimer un tisserand : sa solitude au métier n'a d'égal que celle du laboureur à la charrue, du pêcheur au filet. Nourrir et s'habiller, le seul souci des pauvres jusqu'il y a peu; leur seul respect, également.

interpellait mes songes. On ne peut qu'aimer un tisserand : sa solitude au métier n'a d'égal que celle du laboureur à la charrue, du pêcheur au filet. Nourrir et s'habiller, le seul souci des pauvres jusqu'il y a peu; leur seul respect, également.

On ne se doute pas de l’état dans lequel la ruine d'une manufacture vieille de plusieurs siècles avait laissé la colline aux canuts : des immeubles entiers, vidés. Des commerces, par dizaines, murés. Des rues moites, des grilles rouillées, des cours muettes et des pierres impassibles d'humidité. Et dans le reliquat d’un brouillard qui vivait là ses dernières années, des passants à peine sortis du mutisme de leurs ancêtres, regagnant le soir le domicile, le matin l’usine, le magasin ou le bureau.

Le quartier des ouvriers, c’était désormais Feyzin, c’était Vénissieux.

Aussi, au rendez-vous de mon carreau, rêvai-je de légendes. Je n’étais pas le seul. En rangs dociles, après la distribution du lait chocolaté du bon monsieur Mendes France, nous regagnions la salle de classe où chacun avait son banc, son encrier, son cahier, devant un tableau noir et une République administrative et coloriée. Le préau, bordé de hauts arbres, existe encore, ainsi que les marches abruptes de l’escalier qui tombent sur le fleuve. Avec l’instituteur en blouse grise, nous apprenions que ce fleuve n’était pas seul au monde. Qu’existaient tout aussi bien la Seine, la Garonne, la Meuse. Et que le plus long de tous était encore la Loire.

(La suite chaque mardi)

06:10 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : canuts, littérature |

lundi, 24 mai 2010

La table de Claude (1)

Petit, je ne savais pas que je grandissais sur les ruines du sanctuaire des Trois-Gaules. Le profil étrange des pentes en lacets de ma colline, comment aurais-je su qu’il provenait des terrasses robustes du palais qui, jadis, dominait Condate ? Comment comprendre qu’entre ce sol et moi, de lointains architectes avaient sculpté ce relief en étages, qu’elle aura conservé malgré l’usure de siècles ? De hautes bâtisses, semblables à des falaises, bornaient encore l’horizon de mes  rues. Entre le vis-à-vis de leurs fronts moisis, j’allais, minuscule, par l’humide territoire que serpentait le 6, un tram à perches descendant en vrille vers le centre, la ville.

rues. Entre le vis-à-vis de leurs fronts moisis, j’allais, minuscule, par l’humide territoire que serpentait le 6, un tram à perches descendant en vrille vers le centre, la ville.

J’habitais Rue des Tables Claudiennes, au sixième étage d’un bâtiment abrupt. Le logis était modeste. Pourtant, ce qu’à Lyon, on appelle une vue, j’en étais peuplé, charnellement. Suffisait d’écarquiller grand les yeux. Sans enfreindre les limites de mon aire, je buvais goulument au paysage de toute la cité. Je vivais dans son ciel. Au confluent même de ses pensées les plus intimes, dans le creuset véritable de son nom, au cœur même de son étymologie : les aubes alpines et les crépuscules rougeoyants chassaient à mes fenêtres. Que m’importait l’école, où je n’apprenais jamais que de la théorie ? Silencieux, le plus souvent, sur les lignes de toits de tuiles rondes, je lisais l’effort humain, l’effort de mes ancêtres. Des cheminées s’échappaient la vapeur frêle de foyers inconnus.

(A suivre)

14:45 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, tables claudiennes, ligne 6 |

dimanche, 23 mai 2010

Lady Clementina Hawarden

Lady Clementina Hawarden fut l’une des photographes les plus recherchées du XIXème siècle anglais. Née le 1er juin 1822, non loin de Glasgow, elle avait commencé à prendre des photos vers 1857, faisant souvent poser ses enfants, son mari ou ses domestiques. Son père avait été un amiral réputé, sa mère ce qu’on appelait alors « une beauté exotique », de 26 ans plus jeune que lui. Elle exposa en 1863 et 1864 ses intérieurs, tous pris dans sa maison londonienne, sous le titre « Studies from Lifes ». Elle mourut chez elle, d’une pneumonie foudroyante à 42 ans, au 5 Princes Gardens, South Kensington. On prétendit que son système immunitaire avait été affaibli par une exposition trop constante avec les produits chimiques.

J’avais entendu parler de lady Clementina Hawarden il y a longtemps, lorsque je travaillais sur l’adaptation du Moine de Mathew Gregory Lewis, et que je m’étais documenté (un peu) sur l’Angleterre du XIXème siècle. Les photos de lady Clementina Hawarden ont quelque chose de somptueusement hanté, au sens poétique (ou plus) du terme. Quand on les respirent un certain temps, les portes claquent derrière soi, les parquets grincent et, du sol des corridors s’élèvent des chuintements de soie. Après quoi, comment ignorer ses fantômes ?

18:58 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hawarden, photographies, spiritisme, théâtre |

samedi, 22 mai 2010

Tante Yvonne

C’est aujourd’hui la journée européenne de l’obésité. Je viens de l’apprendre. Plus de la moitié de la population européenne serait en surcharge pondérale, estime-t-on. Rien de bien neuf sous le soleil, ni sur les plages qui bordent le continent. Etonnante, la dernière phrase du Journal de Jules Renard :

«Je veux me lever, cette nuit. Lourdeur. Une jambe pend dehors. Puis un filet coule le long de ma jambe. Il faut qu’il arrive au talon pour que je me décide. Ça séchera dans les draps, comme quand j’étais Poil de Carotte ». J’en cause ainsi car on fête aujourd’hui précisément l’anniversaire de la mort de l’auteur de Poil de Carotte. (1910). De celui des Misérables, également.(1885). Comme quoi, tout passe. Léon Daudet, dans Fantomes et Vivants, s’en étonne en avouant avoir vu de près cette fin illustre. « La République, écrit-il, perdit son grand-père ». Et de décrire « le corbillard des pauvres qu’avait orgueilleusement réclamé le poète millionnaire », les discours au Panthéon, plus insignifiants encore que ceux de l’Arc de Triomphe où le catafalque avait été exposé deux nuits. Jolie phrase de Daudet, à propos de la crypte : « C’est ici la chambre de débarras de l’immortalité républicaine et révolutionnaire. On y gèle, même en été, et la torche symbolique au bout d’une main, qui sort de la tombe de Rousseau, a l’air d’une macabre plaisanterie, comme si l’auteur des Confessions ne parvenait pas à donner du feu à l’auteur des Misérables. »

Victor Hugo est mort le jour anniversaire de la naissance de Gérard de Nerval (1808) de celle de Richard Wagner (1813), de Conan Doyle (1859) et de tante Yvonne (1900) On fit toujours de tante Yvonne une figure opaque de la tradition, or je trouve dans l’article wikipédia qui lui est consacrée que sa mère fut la sixième femme à passer son permis de conduire en France. Mieux que Coco Chanel, en guise de modernité, non ? Il parait qu’après avoir rencontré son grand Charles, un jour de 1920, Yvonne dit à sa mère « ce sera lui ou personne. » Voilà qui s’appelle avoir un sens véritablement hugolien du destin, n'est-ce-pas ?

Février 1962. Yvonne de Gaulle et son mari inaugurent la salle des fêtes de Colombey-les-Deux-Eglises.

10:51 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : léon daudet, yvonne de gaulle, jules renard, littérature |

jeudi, 20 mai 2010

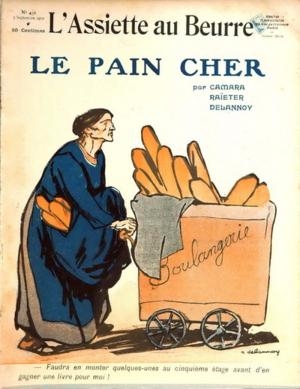

Le pain cher

C’est grâce au théâtre, et à une leçon d’articulation, il y a lurette de ça, que j’ai découvert Gaston Couté. Du patois versifié, dans lequel chaque phonème compte, en effet. Des mots pour macher du Réel. C’était dans les années quatre vingts. Chez un bouquiniste, je trouvai les 4 volumes édités par le Vent du ch’min. Ils sont toujours là, avec en couverture, leurs dessins de H.G. Ibels. Et toujours ce même impact, lorsque je cède à ce chant. Le Pain Cher, ci-dessous, est, lui, écrit en français. Rare chez ce poète beauceron.

Tout le fumier des scandales,

Tel celui dont nous voyons

Les ordures qui s'étalent,

N'engraisse pas les sillons ;

Et cette baugée intense

Que viennent d'accumuler

Les porcs de la Préfectance

Ne fait pas pousser le blé !

La moisson sera mauvaise...

L'épi rare et languissant

A mûri mal à son aise

Dessous un soleil absent.

Et - conséquence fatale

De ce lamentable été -

Le pain, dans la capitale,

Va, sans doute, être augmenté ?

Oui, le pain dont l'âme entière

Est toute pleine d'amour,

Le pain blanc de la prière,

Notre pain de chaque jour !

Le pain vaudra cher la livre

Cet hiver, annonce-t-on :

On aura du mal à vivre

Avec ce sacré brichton (1).

Dans bien des pauvres ménages

La femme ira (faut manger ! )

Mettre les meubles en gage

Pour payer le boulanger.

Les mêmes, dans la cuisine,

A la place du buffet,

Danseront la capucine

A l'heure où l'on doit bouffer.

Mais un jour, le philanthrope

De la Tour Pointue (2) aura

L'heur de piquer sa syncope

Devant un tel embarras :

Il enverra vers le père,

Gréviste ou manifestant,

Tous les flics de son repaire

Pour l'assister à l'instant...

Sur le pauvre, en large averse,

Des pains tomberont alors

Plus lourds que ceux du commerce

Et qui tiennent mieux au corps !

(Gaston Couté)

21:29 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : poèmes, poésie, littérature, gaston couté |

mercredi, 19 mai 2010

Les barres de l'infortune

Aujourd’hui, à midi, cette barre immonde va disparaitre du paysage. Qui va la regretter ? Certes, pas moi. Implosée...

J’ai passé une partie de ma vie dans un immeuble de ce genre, un immeuble hideux dans une banlieue autre que la Duchère (dans le neuvième arrondissement de Lyon), mais qui lui ressemblait. Oui, l'immeuble pourri où j’ai vécu ce qu’on appelle l’adolescence était bien du même genre. Comme si, à une époque, ces fumeuses années soixante & soixante-dix, on avait en effet décidé que dans le bétail humain, chaque membre se valait. Niveler les habitats, les êtres, les esprits, les traditions, les cultures, les âmes. Les gens de droite (Pompidou, Giscard et ses sbires), puis les gens de gauche (Mitterrand et les siens) n'ont à ça rien trouvé à redire. Au contraire... Habitat et humanisme... We are the world... Cette horreur de l'égalitarisme que je porte en moi me vient de là, d'eux. J'en ai expérimenté l'inanité dans le joyau de mon coeur. Pouah ! La banlieue... Que de conneries démagogiques n'ai-je pas entendu à son sujet, gens de gauche comme gens de droite confondus ?

Je revois le hall et ses boites aux lettres qui n’étaient alors pas encore disjointes., mais quel vide quel ennui ! Les ascenseurs pas encore détruits par des loubards incultes, mais quelle uniformité, quelle zone ... Les couloirs déserts, pas encore hantés par des garces de quatorze ans, mais quelle tristesse, quel sentiment d'abandon! Le gardien de la cité, homme débonnaire. Au-dessus des appartements (un assemblage cubique dérisoire,) des celliers. Ces immeubles avaient été construits pour les rapatriés d’Algérie, et furent longtemps gérés par les HLM. Au fur et à mesure qu’ils se sont enrichis, les rapatriés d’Algérie ont quitté ces lieux infâmes. Ils ont eu raison. Moi aussi, dès que j’ai pu. Il n’y a aucun charme, aucune gloire à vivre en banlieue. Rien. Banlieue = lieu du ban. C’est l’étymologie qui dit cela.

Il n’y a bien que Jack Lang pour oser déclarer que le rap est une culture. Et la banlieue, un lieu de vie...

De son appartement, place des Vosges…

Ah si. Le fils de Sarkozy, aussi. A ce qui parait. Le blondinet produit "le son du ghetto"... A suivre ICI

Ceux qui ont vraiment connu la banlieue pour avoir grandi dedans ne l’aiment pas et font ce qu’ils peuvent pour la quitter. Normal. Quel plaisir, aimer un enfer ? Un vide ? Du rien ? Ils ne vous diront jamais , comme Jack, et de ce ton-là, que le rap est une culture, ceux-là. Ni que la banlieue est un endroit fascinant.

Ils se réjouissent que tombent une à une les barres de l’infortune et de l’aliénation.

20:22 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : barre 220, duchère, banlieue, société, politique, urbanisme, la duchère |

mardi, 18 mai 2010

Lézard

Pis on grandit sans

Qu'on les perde :

Ainsi, moi, j'aime bien roupiller,

J'peux pas travailler,

J'en foutrai jamais une secousse,

Même pas dans la rousse

Ni dans rien.

Pendant que l'soir, ej' fais ma frape,

Ma soeur fait la r'tape,

Et c'est bien.

Alle a p'us d'daron, p'us d'daronne,

Alle a plus personne,

Alle a qu'moi.

Au lieu de soutenir ses père et mère,

A soutient son frère,

Et puis, quoi ?

Son maquet, c'est mon camarade:

I' veut bien que j'fade

Avec eux.

Aussi, ej' l'aim', mon beau-frère Ernesse,

Il est à la r'dresse,

Pour nous deux.

Ej'm'occupe jamais du ménage,

Ej'suis libre, ej' nage

Au dehors,

Ej'vas sous les sapins, aux Buttes,

Là, j'allong' mes flûtes,

Et j'm'endors.

On prend des manières à quinze ans,

Pis on grandit sans

Qu'on les perde :

Ainsi, moi, j'aime bien roupiller,

J'peux pas travailler,

Ça m'emmerde.

05:45 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : aristide bruant, lézard, argot, poèmes, chanson |

lundi, 17 mai 2010

Au Nabirosina, joli nom des terres de Jolinon

Dans le second tome de son autobiographie, Gabriel Chevallier (de Lyon) évoque sa rencontre avec Joseph Jolinon (de La Clayette), vers 1920, et la relation qui s’en suivit. Gabriel Chevallier et Joseph Jolinon étant en quelque sorte deux auteurs maison, je me fais simple copiste. Cela se trouve dans Carrefour des Hasards, (Le quadrige d’Apollon, 1956.), et comme le disent ces fins cons de footeux, c'est ben rien que du bonheur :

07:06 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : gabriel chevallier, joseph jolinon, nabirosina, littérature |