mardi, 22 juin 2010

La table de Claude (6)

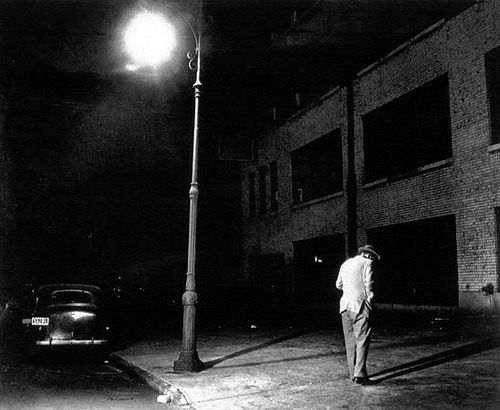

On vient de dézinguer le président des Etats-Unis. Sur l’écran en noir et blanc qui trône depuis peu au milieu de mes deux paysages, ça ne parle plus que de ça. Avec une précision clinique, un expert retrace la probable trajectoire de la balle à travers le crâne de l'homme le plus puissant du monde. Fascinant ! Le cuir chevelu en lambeaux et l’os crânien en morceaux, là où se prenaient tant de décisions qui inquiétaient le monde, la cervelle à nu pour de bon… Scalpé ! Sacré nom d'un chien ! L’homme le plus puissant du monde n’est plus qu’un tas.

Ce souffle rauque qui vient d'aboyer, giclé d’on ne sait quel chargeur, a balayé à la vitesse de Zeus la planète tout entière. Incrédules, les plus âgés en silence plissent leurs fronts, où se repassent en mémoire des peurs qu’ils croyaient révolues. L'humanité sera-t-elle jamais tranquille ? Ce qu’un cadavre de cet acabit peut provoquer comme dégâts collatéraux, avec son sang caillé sur du papier dont on emballe le poisson en temps z'ordinaires, ils l’ont expérimenté déjà et je comprends bien qu'ils ne m'en toucheront mot. De quoi cherche-t-on à protéger les enfants en les plaçant sous une telle cloche ? Toutes les cartes ne sont pas jetées sur la table, c'est évident. Et la cloche d'ignorance sous laquelle on veut que je m'abrite a déjà volé en eclats. Tout n’est pas dit, loin de là. Tout ne le sera pas. Parole de médias. On aura beau écouter la télé. On aura beau lire. On aura beau dire.

Il suffit d'avoir compris cela. Un simple art du récit, l’Histoire ? Cette peur entretenue des peuples... Pincer. Saler. Faire revenir à feu doux. Nous entrons en mensonge comme on entre en catéchisme, dirait-on. On retient son souffle devant cet écran aussi grésillant qu'officiel où tournent en boucles grises de mêmes images : un cortège comme celui des mariés, des sourires presque radieux, des holas qu'on dirait festifs, et puis un ou deux coups de volants dans les rues affolées de Dallas, des cris, le président renversé, la main au visage, Jackie à quatre pattes sur le capot, adieu Chanel, comme un chiot qui a peur : c’est donc aussi banal que ça, la mort d’un grand homme ? Cet écran : il suffirait d'en détourner son regard de quelques centimètres, de le poser sur l'autre chaîne, celle rougeoyante des Alpes, où s’attardent le lacet mélancolique d'autres brumes ; et tout ceci n’existerait plus. Mais il demeure là, le regard des simples, posé dans cette boite, notre infortune.. Cet écran est entré dans leur vie. Disneyworld aussi. Et pour longtemps.

08:08 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, kennedy, dallas, actualité, table de claude |

lundi, 21 juin 2010

Le foot, c'est méta-fort

Les politiques qui ont fait du foot une métaphore de la société française en 98 voient donc enfin cette métaphore leur retomber dessus par un coup de boomerang salutaire. Pas seulement la métaphore du très démagogique slogan black-blanc-beur, mais aussi celles qui structurent tout un lexique comme celui du coaching universel qui était censé incarner la relation d’entreprise instaurée dorénavant du haut en bas de la société, du « tu fais une erreur et ça se paye cash » débité par les joueurs sans cervelle à longueur d’écrans, du « c’est que du bonheur » pour célébrer l’argent dans lequel on nageait à profusion, la notoriété acquise grâce à quelques bons ballons.

S’il est des footeux qui espèrent que ce sera l’occasion d’un formidable coup de balai, aussi bien dans l’Equipe de France que dans la fédération, chez les agents, les clubs, les entraîneurs… j’ai peur qu’ils soient bien optimistes : il y a trop à balayer, et puis avec quoi balayer, et qui tiendra le balai ? Sans compter la surface : la mesure-t-on ? Du vestiaire à la loge et de la loge au palais, le terrain est pour le coup bien trop vaste pour des petites mains. Et trop symbolique. C’est bien dommage.

Au moins que ce spectacle grotesque soit l’occasion de rappeler quelques vérités historiques : si la France est une nation de footeux, elle ne l’est que depuis trois générations. Au mieux, une mode, donc. Occupation de gentlemen, le football anglais fut introduit dans le pays au début du XXème siècle : c’est bien peu, pour faire une tradition. En 1931, pas plus de 145 000 joueurs. Pas grand-chose, à côté de la boxe, de la pétanque ou du cyclisme. Ou même de l’intérêt des Français pour le tennis. Dernière remarque : C’est la presse qui a contribué à faire du foot un spectacle de masse en France ; suivie par les entreprises qui perçurent bien vite le potentiel publicitaire du nouvel arrivant. C’est la presse qui est en train de tordre le cou à l’imposture actuelle : le foot, quand même, c’est méta-fort.

A lire aussi :

- On se traite d'enculé et on recommence

10:16 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : football, politique, france, coupe du monde, histoire, société, mondial |

dimanche, 20 juin 2010

On se traite d'enculé et on recommence

Cela ressemble tellement à ce que disent partout des collégiens, fils de pauvres : « y’a pas de mal, m’s’ieur, circulez ya rien à voir »… Sauf que là, c'est des adultes, milliardaires...

Ce que proclament Evra, le capitaine (« c’est la faute du traitre !»), Escalettes, le président qui déplore – tout en commençant à comprendre que ça devrait quand même lui coûter son poste («Il y a des vestiaires, des choses s'y passent, des déceptions, des clashes, il y en aura, ce n'est pas exceptionnel, mais parce que c'est l'équipe de France, c'est une affaire d'État»), Ribéry le pauvre ch’ti balafré (lui, il ne dit plus « c’est que du bonheur », mais « c’est que des problèmes » …), et même Domenech, l’entraîneur offensé qui pourtant minimise : «cette affaire devient importante lorsqu'elle fait la Une d'un journal, avant, elle relève simplement de la vie interne »… bref, ce qu’ils disent tous, comme après le coup de boule de l’autre abruti du dernier Mondial, c’est ça, la même chose que ce que disent les élèves quand ils s’insultent : « y'a pas de mal, m's'ieur… »

Spectacle ridicule, assurément. Consternant, évidemment. Mais prévisible, ô combien ! Ce qui est drôle, et ô combien révélateur, dans cette débauche de pognon balancé par la fenêtre, c’est que les plus emmerdés, dans cette affaire, sont les politiques (de gauche comme de droite) qui depuis 98 nous bassinent avec la « culture foot », « l’éducation à la citoyenneté par le sport », « la France du foot » et autres vraies conneries qui servaient bien leur projet purement libéral.

Aujourd’hui, le roi foot est nu. Piteuse image. Et bon débarras.

12:52 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : anelka, football, politique, coupe du monde, société, actualité |

samedi, 19 juin 2010

De l'amitié en société libérale

Pour se développer, fleurir et tenir bon entre les hommes, l’amitié véritable a besoin de se nourrir d’un sentiment minimal d’égalité entre eux. C’est pourquoi elle a pu s’éprouver longuement dans des situations transitoires où cette illusion d’égalité était à même de se faire ressentir avec le plus de justesse : l’école, l’armée, le séminaire. Le maquis (celui dont René Char parle dans ses feuillets d’Hypnos) offre sans doute la situation la plus propice à la souveraineté de l’amitié, parce que le sentiment d'égalité le plus extrême s'y fait ressentir. Les aléas de vie et de fortune, la situation devant la mort et les risques encourus au quotidien n’y sont pas simplement un facteur de rapprochement, mais bien plus un révélateur de l’égalité des conditions sans quoi il n’est point, entre les hommes, d’amitié possible. C’est ainsi que Char, à propos d’Emile Cavagni, parle de frère d’action : « Je l’aimais sans effusion, sans pesanteur inutile. Inébranlement. », dit-il. Mais à plusieurs reprises, le poète évoque avec appréhension et lucidité l’après (n° 65 et 65) et la perte du « trésor commun », une fois venue la Libération.

Pour le reste, Char a magnifiquement défini le ressenti propice à l’amitié en liant ce sentiment à celui de sympathie, mais aussi à la nécessité de servir et même d’œuvrer ensemble : « Cet homme autour duquel tourbillonnera un moment ma sympathie compte parce que son empressement à servir coïncide avec tout un halo favorable et mes projets à son égard. Dépêchons-nous d’œuvrer ensemble avant que ce qui nous fait converger l’un vers l’autre ne tourne inexplicablement à l’hostile » (n° 196)

La société libérale prive les hommes de cette œuvre commune, en les dressant au contraire les uns contre les autres dans des projets singuliers. Elle n’a de cesse, par ailleurs, de rendre criantes les inégalités de sorts et de fortunes entre les membres qui la composent. C’est pourquoi l’amitié véritable y est en son sein impraticable ou souvent très douloureuse. Tout juste peut-on parler de camaraderie, en évoquant quelques similitudes de goûts ou de tempéraments, quelques intérêts communs un bref instant partagés. Ou de collégialité lorsqu’au travail, des êtres qui ne se sont pas choisis et se trouvent placés face à l’affrontement de tâches quotidiennes similaires, ressentent quelques bribes, quelques aspects de la nécessaire entente entre les hommes. Le sentiment d’appartenance à un clan se trouve alors partiellement légitimé, de façon éphémère. Un concept ambigu d’équipe se fait jour. Encore faut-il, pour que ce concept fonctionne, qu’un semblant d’égalité de traitements entre les membres de cette équipe soit identifié par tous. Ce qui, dans la société libérale, est de plus en plus difficile à faire, entre hommes et femmes, jeunes et vieux, héritiers et non-héritiers, diplômés de telle ou telle école… Si les pools de brancardiers fonctionnent mieux que les dreamteams de certaines entreprises, sans doute est-ce parce que les écarts de salaires y sont moins importants. Ne parlons pas de ce que certains continuent à nommer fort hasardeusement l’Equipe de France de foot.

Reste ce que bien des gens appellent leurs amis : J’entendais dans la rue l’autre jour une mère expliquer à son enfant que les Untel étaient leurs amis, qu’ils avaient été témoins à leur mariage et vice-versa, et qu’ils avaient souvent partagé ensemble des locations d’été. Ce qui tient lieu d’amitié, c’est ici l’adéquation commune à la même classe sociale (quelle qu’elle soit) et ce n'est qu'une affaire d'habitus, comme disait Bourdieu. Ainsi se fréquente-t-on, du haut en bas de l’échelle sociale, entre gens du même monde et qui partagent les mêmes opinions, c'est-à-dire bien souvent, les opinions de personne.

17:36 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : amitié, politique, football, libéralisme, société, l'équipe |

vendredi, 18 juin 2010

Waterloo, morne plaine

« Moi je suis un mondain. Je crains Dieu, mais je crains plus l’enfer de la misère. Etre sans le sou, c’est le dernier degré du malheur dans notre ordre social actuel. Je suis de mon temps. J’honore l’argent » C’est un personnage de La Cousine Bette de Balzac, un salaud pur jus, le bien nommé Crevel qui s’exprime aussi vertement. Oh, ça pourrait tellement être aussi n’importe lequel d’entre nous, non ? L’actualité de Balzac est saisissante ; si l’actualité de cette œuvre est si saisissante, c’est qu’elle a placé en son centre exact ce qui est au centre exact du monde déliquescent qui est le nôtre depuis deux siècles : écoutons-le, en ce tout début de chapitre XXIX de cette étonnante Cousine Bette, ce Celestin Crevel, génial autant que taré, éternel et à jamais crevé : « C’est le roi Louis-Philippe qui règne, et il ne s’abuse pas là-dessus. Il sait comme nous tous qu’au-dessus de la Charte, il y a la sainte, la vénérée, la solide, l’aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toute-puissante pièce de cent sous ».

Au centre de l’œuvre, donc, une compréhension dont Marx et Engels, dans leur correspondance, s’étonnaient eux-mêmes, s’avouant l’un à l’autre tels deux écoliers naïfs qu’ils avaient « plus appris sur l’économie à la lecture des Paysans de Balzac qu'en lisant les économistes et les historiens ». Cette phrase, par exemple, que je retrouve sur l’une de mes fiches thématiques et jaunies qui datent de mes premières lectures de la Comédie Humaine (en des temps pré-informatiques -autant dire préhistoriques-) mais ces fiches écornées (sur lesquelles je reconnais mon écriture d’alors) témoignent que ces temps pas très éloignés de Waterloo ont bel et bien existé : « Une voix lui cria bien : l’intelligence est le levier avec lequel on remue le monde. Mais une autre voix lui cria que le point d’appui de l’intelligence était l’argent. »

On trouve cela dans les Illusions Perdues, bien sûr.

01:48 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : balzac, politique, waterloo, littérature, cousine bette, colonel chabert, actualité |

jeudi, 17 juin 2010

Les Mémoires de Guerre sont-ils de la littérature ?

C. Domaine : Littérature et débats d'idées - Littérature et histoire

Œuvre : Mémoires de guerre, tome III, « Le Salut, 1944-1946 », Charles de Gaulle.

Instructions officielles

Grotesque, ce débat qui s’éternise, initié probablement par les lettreux du SNES, à propos de la présence des Mémoires du général De Gaulle au programme de TL de l’an prochain. Les Mémoires de Guerre, pas de la littérature ?

Il serait plus pertinent de retourner la question : qu’est-ce que la littérature aux yeux d’un militant borné ? Sûr que De Gaulle n’a pas, à priori, cette étiquette d’écrivain consensuel collée sur le képi. C’est bien ça, justement ça, ça qui est intéressant !

« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l’inspire aussi bien que la raison. Ce qu’il y a en moi d’affectif imagine naturellement la France telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle »…

Pour moi, cela vaut largement la prose de Quignard, qui est également au programme.

Que les mémoires de de Gaulle soit un texte subjectif et polémique, c’est bien évident. Quel grand texte ne l’est pas ? C’est même cela qui fait son intérêt premier. La dramatisation de l’événement, la mise en scène de soi, la vision du monde empreinte de solennité et de burlesque, le dédoublement du personnage…

Il est certain que de Gaulle n’est pas Claude Simon qui écrivit la Route des Flandres, sur la même période. De Gaulle n’est pas, autrement dit un novateur ni un chercheur ni un expérimentateur. De Gaulle n’est pas Joyce. C’est bien le moins qu’on puisse dire ! Il est un mémorialiste, pas un romancier. Les Mémoires ne sont-ils pas un genre littéraire ? Et, très franchement, De Gaulle vaut très largement Malraux ou Sartre, pour parler de contemporains... Ou d’autres, par centaines, qu’on trouve dans les manuels scolaires. Son écriture est classique, et alors ? Les élèves actuels auront au contraire tout intérêt à rencontrer une fois dans leur existence ce phrasé correct, traditionnel, inspiré et imité des mémorialistes du grand siècle comme de Chateaubriand, mais aussi souple, contemporain, à quelques décennies près.

Ce qui gène les gens de gauche évidemment, c’est que De gaulle n’est pas qu’un écrivain. Cela aussi, on l’aura bien compris. Leur dirai-je que les Mémoires sont non seulement un grand livre, un livre instructif, mais aussi un livre drôle ? L’entendront-ils ? Car ce livre, et principalement la partie au programme, démystifie les coulisses du pouvoir, met en scène le mythe en train de s'élaborer et en révèle les zones d’ombres. Les réflexions de de Gaulle face à Roosevelt ou Staline ne manquent pas de sel. Les passages avec Hopkins ou Truman, dans la partie au programme (Tome III, « le salut »), non plus. Peut-être que quelques professeurs de lettres un peu dissonants par rapport à l’idéologie officielle oseront toucher deux mots à leurs élèves de Béraud, puisque l’épuration parmi les gens de Lettres y est évoquée : « Les cours de justice condamnèrent à mort plusieurs écrivains notoires. S’ils n’avaient pas servi directement et passionnément l’ennemi, je commuais leur peine, par principe. Dans le cas contraire, je ne me sentais pas le droit de gracier » C’est dit clairement : Pour de Gaulle, qui suivit en cela Mauriac et aussi le dossier du procès, Béraud n’a jamais été collaborateur comme l’ont prétendu ceux qui voulaient sa peau. Dans cette partie, « Le Salut », le général de Gaulle évoque aussi une affaire que connaissent bien les habitués de Solko : l’échange des billets. « Les propriétaires avaient à présenter et, par là même, à déclarer leurs titres. On les leur remplacerait, franc pour franc, par de nouvelles vignettes. Du coup devenaient caduques les coupures qui n’étaient pas remises aux guichets publics, celles notamment que les Allemands avaient emportées chez eux, celles aussi que leurs possesseurs préféraient perdre plutôt que d’en avouer le total. » Succulent, non ?

Pour une fois qu’il y a au programme de Lettres un livre intéressant, original, profitez-en au lieu de vous lamenter…

08:57 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : de gaulle, mémoires de guerre, programme de lettres, littérature |

mercredi, 16 juin 2010

La pédophagie de l'image

Dans La Crise de la culture, Hannah Arendt rappelle le sens du mot autorité, pris dans son acception étymologique : l’autorité est une augmentation. Une augmentation du pouvoir. Pendant longtemps, c’est la parole, celle des clercs, des poètes, des tribuns, qui a bénéficié de cette reconnaissance publique. Aujourd’hui, même si le pouvoir s’exerce toujours aussi efficacement dans la discrétion et le secret des palais et des loges, on peut constater à quel point c’est l’image et l’image seule qui est devenue l’agent de cette augmentation auprès du public. Dans certains cas même, qu’on se souvienne du « coup de boule » de Zidane, c'est une action en soi sans intérêt, faite par un type sans intérêt, mais qui, dans le contexte économique et politique d’une finale de coupe du monde, et celui du montage sémantique aussi ridicule qu’efficace depuis 98 du signifiant « Zizou », s’est diffusée à la vitesse de la lumière dans l’esprit de millions des gens.

Tout ceci relève du lieu commun, du lieu le plus commun même. Nous vivons ainsi sous un régime des plus autoritaires qui soit, le régime de l’image, la société du spectacle. Et dans une société où, curieusement, chacun croit trouver dans l'image un moyen à sa portée de se libérer.

Ainsi, l’image la plus terrifiante qui nous est imposée par cette curieuse société est celle que, par la mode, elle prétend permettre à chacun d'entre nous de donner de lui-même.

La mode qui, du temps des dandys pouvait encore permettre à un individu de marquer son originalité au sein de la communauté, est devenue la façon la plus conventionnelle que la dictature de l’image égalitaire offre à la personne - spécialement la jeune personne - pour trouver non plus sa place, mais ses contours, ses formes, son reflet dans le monde commun. Voyez ces troupeaux d’adolescents si similaires, à la déchirure de pantalon ou à la mèche de cheveux près, si conformes à ce que la société autoritaire attend désormais d’eux, tous pourtant si certains d’affirmer une originalité là où le terrorisme de la convention se saisit d’eux et de leurs illusions sans leur laisser la moindre chance, pour peu que leurs parents soient ce qu’il y a de pire au monde : d’éternels adolescents. Ainsi réifié par les bons soins de ses géniteurs qui n’ont (au sens propre) plus aucune autorité, l’adolescent des classes moyennes devient une sorte de projection – la plus conventionnelle qui soit – de leur souci constant d’intégration dans la société du spectacle. Une sorte d’enfant-sandwich, en quelque sorte, et dans tous les sens du terme puisque le voilà en effet pris entre ce qu’au fond ses parents attendent de lui (être au goût du jour, vivre sa jeunesse libérée…) et le tyran par excellence auquel il faut se plier pour être vraiment dans le rang : l’image, autoritaire et pédophage, devant laquelle il n’est plus de contestation politique possible.

08:32 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : pédophagie, politique, télévision, image, autorité |

mardi, 15 juin 2010

La Table de Claude (5)

On descend en ville par la rue Romarin. Sans doute est-ce le cas de toutes les villes qui possèdent des rues larges et des rues étroites, des rues droites et des rues biscornues, des rues plates et des rues pentues : les démarcations entre le centre et les faubourgs sont bien délimitées. Le centre, le quartier bourgeois, le quartier des affaires, est la ville à lui seul. Le reste, là où l’on habite, et d’où on la voit, on ne sait trop ce que c’est. Qui me tient par la main lorsque je traverse la place des Terreaux dont le goudron, partout perforé par les talons-aiguilles, est le terrain de chasse de centaines de pigeons ? A ce moment-là, cela compte peu. Leurs cercles s’entremêlent en volumes mouchetés tout prêts à s’éparpiller dès qu’un tramway caracole. Moi, je découvre le monde à la hauteur des cuisses des passants, exactement entre celle des pigeons et celle des tramways, dirait-on. Enfin, découvrir est un mot vaste. Les pas que je forme sur la portion de la rue de la Ré qui conduit des Terreaux aux Cordeliers sont dérisoires. L’odeur de la foule : un mélange de tissus, de fumée, de parfums briochés échappés des salons de thé. Face au pompeux palais du Commerce, le porche de l’église qui porte un si joli nom : Bonaventure. Si on pouvait me la lire à moi, la bonne aventure, me faire un peu rêver, quel plaisir ça serait. Un quai, non loin de là, s’appelait jadis Bon rencontre. Que de belles promesses ! Dans l’église, on m’a lâché la main. Je trottine sur la patine d’un pavé mat, irrégulier. Dans les chapelles latérales, des buissons de cierges. Ma grand-mère se reprend, assise sur un banc en bois. Diffus, le son de l’orgue, dans l’air chargé d’encens. De volumineuses colonnes grimpent tout droit dans la ténèbre, sous des sommets inaccessibles.

La Grande Halle, en face, où ça fourmille d’acheteurs bruyants. Le sol, tout parsemé de détritus, toujours trempé. Je grimpe comme je le peux, je me hisse sur des marchepieds métalliques, je tends les doigts vers de hautes marchandises, plaqué contre de la faïence blanche, bleue et froide. La figure de Richelieu me sourit en coin, après, elle s'échappe. Richelieu, dont la mine s’étale sur du papier cramoisi, gondolé, souvent taché et plié. Dans la rigole emplie d’eau courent des têtes de poissons. Ma grand-mère demande toujours qu'on rajoute des colliers pour les chats. Longtemps, comme d’autres, en parlant du Richelieu, elle dira le billet de mille, alors qu'il ne vaudrait plus que dix. Le billet du marché, celui du cardinal, celui de mille balles, qu’ils se seront refiler, de poche en poche, si souvent. J’appris plus tard qu’à deux pas de là, devant la porte de ces Halles, les frères Lumière avaient réalisé l’un de leurs premiers films. On y découvre la société de leur temps, celle de l'avant-avant-guerres : des chevaux passent, tirant un tramway bondé, des carrioles en bois, trainant un corbillard sombre. Comme celles de Paris, la vieille Halle métallique de Lyon n’a pas survécu au bétonisme dément des années soixante-dix. Tous ceux qu’on voit défiler sur la pellicule, plus une bonne partie de ceux dont je me souviens, qui faisaient leurs commissions en anciens francs ici-même, ils n'ont pas passé le siècle. Nous parcourons à présent, ma vieille grand-mère et moi, la route dans l’autre sens. A l’entrée de la rue Romarin, une fois laissée derrière la place des Terreaux, comme si nous étions à nouveau en terrain familier et que tout danger venu de l’étranger ne pût nous suivre de la ville, de là-bas, du centre, elle me lâche la main.

00:29 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : place des cordeliers, frères lumière, église saint-bonaventure, littérature, table de claude |

lundi, 14 juin 2010

Quand la Grande Muette parlera

A propos du bourrage de crane, cet extrait de Quand la Grande Muette parlera, chronique du premier numéro du Crapouillot, écrit en juillet 1916 par Jean Galtier-Boissière et cité dans ses remarquables Mémoires d'un Parisien.

« Et tandis que les bonshommes, couverts de boue, éclaboussés de sang, gravissent péniblement leur indescriptible calvaire, la « grande guerre » à l’arrière est traduite en livres, en articles, en dessins, en films, en chansons. Une horde d’industriels de la pensée et de l’image se sont jetés sur la grande catastrophe comme des mouches sur une charogne. A de rares exceptions près, ceux qui font la guerre ne sont pas ceux qui la racontent. A l’arrière, chaque profiteur a son filon, sa boutique, où il détaille, à tant la ligne, le dessin où la scène, l’héroïsme des autres ; et les civils ne peuvent apercevoir le grand drame qu’à travers les verres de couleur de ces charlatans qui vivent de la guerre, tandis que les autres en meurent.

Au cinéma, le permissionnaire contemple avec stupéfaction des sections de figurants enthousiastes, qui franchissent de terribles barrages de pétards à un sou et montrent aux gogos de l’arrière comment on meurt sur le front, le sourire aux lèvres et la main sur le cœur, tandis que l’orchestre susurre La Valse Bleue. Dans les beuglants, de faux poilus affirment, convaincus, qu’il ne faut pas s’en faire et qu’ils ne passeront pas, tandis que les dondons aux florissants appas célèbrent l’éternelle bonne humeur des « chers poilus » en exhibant leurs mollets pour faire tenir jusqu’aux bouts les vieux messieurs de l’orchestre.

Les feuilles humoristiques perpétuent la légende du poilu rigolo et s’acharnent sur les lâches Boches qui ne s’interrompent de couper les mains des petites filles que pour lever les leurs en l’air. Quant aux grands journaux dits d’information, leurs colonnes sont bourrées d’enthousiastes récits de combat et de ces ineptes bons mots de poilus, composés à la grosse par des spécialistes qui jadis faisaient pour le même prix les mots de Forain ou de Tristan Bernard.

Mais ce qui déconcerte le plus les soldats, c’est de voir que l’élite des intellectuels n’a pas su s’élever au-dessus du patriotisme de cinéma et fait chorus avec les vils professionnels du bourrage de crâne. »

17:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : galtier-boissière, crapouillot, bourrage de cranes |