samedi, 22 août 2009

Les fantomes de la charité

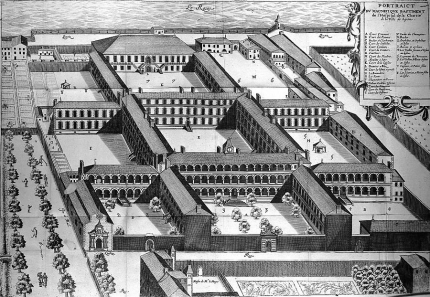

J'emprunte ce titre, que je trouve très beau, à Gérard Chauvy (1). Et ce pour évoquer un illustre incongru : j'ai nommé "le clocher de la Charité". Il est planté entre Rhône et Bellecour, tel un phare aussi élevé qu'éteint, et pour toujours inutile. Son étrange silhouette solitaire et connue de tous a développé un charme réellement magnétique. Parce qu'il ne sert plus à grand chose. A rien, même. Survivant indigne et obstiné, entre un Hôtel des Postes à l'esthétique stalinienne et les terrasses bistrotières partiellement bondées de la place Antonin Poncet, le clocher de la Charité est devenu au fil du temps le symbole parfaitement heureux d'un espace outrageusement gratuit, inutilisé, avec sa porte de bois à jamais close, telle une bouche qui s'est tue.

En effet, quel passant (fort pressé ou non), sur le parcours de la rue de la Charité, se souvient aujourd'hui des 14 corps de bâtiment et 11 cours intérieures du vieil hôpital qu'elle a longés durant quatre siècles ?

Je ne suis pas spécialement un adepte de la mélancolie, ni de la nostalgie, ni du passéisme. Mais j'ai compris il y a fort longtemps qu'une ville n'existe véritablement qu'en esprit : à la fois dans l'espace et dans le temps, dans la chair de la pierre qui demeure comme dans celle de son histoire. Car il n'y a pas de réalité acceptable de façon brute, sans mémoire ni imaginaire. Réduire la perception qu'on peut avoir d'elles au simple espace qu'elles dévoilent au moment d'aujourd'hui, c'est abolir le charme des villes, et tel fut, tout spécialement à Lyon, le crime des bétonneurs. Décor plat, sans polysémie, simple lieu, la ville, alors, n'est plus la ville.

Voilà pourquoi j'aime ce titre ; "les fantômes de la charité". Irai-je jusqu'à croire que l'Hôtel des Postes et la place Antonin Poncet (dont négligemment, et comme dissous, évaporés dans le seul souci de nous-mêmes et dans le seul souvenir d'aujourd'hui, nous égratignons le sable rouge lorsque nous la traversons) sont hantés d'âmes errantes (celles de tant de petites mémés, de frères mendiants, de jeunes accouchées, de soldats amputés, de mendiants pestiférés, défuntés de siècle en siècle, le front en sueur et les doigts accrochés à des crucifix en ivoire ou en chêne dans le bel édifice de la charité lyonnaise d'antan?) Et pourquoi ne le croirais-je pas ?

Je suis vraiment c ertain, en tout cas, qu'Herriot le laïc, dans le contexte politique assez tendu des années trente, a voulu la peau de la Charité, en raison du symbole qu'il représentait, celui de la vieille Aumône Générale de la cité sous l'Ancien Régime. Herriot savait bien que le frère jésuite Etienne Martellange, qui en avait dessiné les plans, n'était pas Soufflot. Il n'a donc pas osé toucher à l'Hôtel-Dieu, en raison du dôme historique. Mais il a tenu à faire tabula rasa de la Charité. Et sans la pétition initiée dès 1932 par la Société d'Histoire de la Médecine, les Amis du musée de Gadagne, et relayée par le Nouvelliste, il n'en resterait aujourd'hui plus même plus le clocher dont je vous entretiens à présent. Car la construction nécessaire d'un nouvel hôpital (celui qui porte aujourd'hui le nom d'Edouard à Montchat) ne n’impliquait pas obligatoirement la destruction de onze cours intérieures et de quatorze corps de bâtiment historiques faisant, dans le prolongement de l'Hôtel-Dieu, un rempart de pierre ininterrompu au-dessus des eaux tumultueuses du Rhône. Les cours intérieures spacieuses - du moins celles rendues au public - sont-elles si nombreuses à Lyon ?

ertain, en tout cas, qu'Herriot le laïc, dans le contexte politique assez tendu des années trente, a voulu la peau de la Charité, en raison du symbole qu'il représentait, celui de la vieille Aumône Générale de la cité sous l'Ancien Régime. Herriot savait bien que le frère jésuite Etienne Martellange, qui en avait dessiné les plans, n'était pas Soufflot. Il n'a donc pas osé toucher à l'Hôtel-Dieu, en raison du dôme historique. Mais il a tenu à faire tabula rasa de la Charité. Et sans la pétition initiée dès 1932 par la Société d'Histoire de la Médecine, les Amis du musée de Gadagne, et relayée par le Nouvelliste, il n'en resterait aujourd'hui plus même plus le clocher dont je vous entretiens à présent. Car la construction nécessaire d'un nouvel hôpital (celui qui porte aujourd'hui le nom d'Edouard à Montchat) ne n’impliquait pas obligatoirement la destruction de onze cours intérieures et de quatorze corps de bâtiment historiques faisant, dans le prolongement de l'Hôtel-Dieu, un rempart de pierre ininterrompu au-dessus des eaux tumultueuses du Rhône. Les cours intérieures spacieuses - du moins celles rendues au public - sont-elles si nombreuses à Lyon ?

La ville a donc perdu, comme si elle en avait des dizaines à sa disposition, un bâtiment du seizième siècle, une perspective de façades classiques qui se prolongeait en bordure de Rhône. C'est le même Herriot qui brada fort légèrement, au nom de la libre circulation des sacrées automobiles, l'ancien pont du Rhône. Les temps heureusement ont changé, et nul ne songe, avec l'expatriation prochaine des services hospitaliers hors de l'Hôtel-Dieu, de liquider dans la foulée les murs, les toits et les bâtiments. Du moins l'espère-t-on.

Gérard Chauvy : Lyon Disparu, 1880-1950, Editions lyonnaises d'art et d'histoire

Autre bâtiment lyonnais disparu : l'Amphithéâtre des Trois Gaules

08:41 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : charité, lyon, histoire, culture, edouard herriot |

mardi, 18 août 2009

Les écrivains de la Banque de France

Du temps des Rois, le pouvoir politique cherchait volontiers du côté de l’épée et du goupillon l’aide nécessaire pour régner. Avec l’avènement progressif d’une relative démocratie, c’est la plume que les puissants ont tenté d’instrumentaliser. Est-ce un hasard, par exemple, si les présidents de la Troisième République, suivis par tous leurs successeurs, se sont quasiment tous, et même le dernier en date, fait tirer le portrait dans la bibliothèque de l’Elysée. Je n’ai pas la naïveté de croire que la France est un pays littéraire, ni que les Français aiment la littérature. Flaubert, qui avait compris beaucoup de choses, écrivait même à Louise Collet que « la haine de la littérature est la chose la mieux partagée au monde » Mais les Français ont la superstition de la plume et du livre, plus peut-être que d’autres. Le livre ornemental, type alignement de Pléiade dans le salon, au-dessus du bar, a leur faveur. Gallimard l’a bien compris qui, comme la Banque de France tire régulièrement des pièces commémoratives, chaque année sort son album.

Le premier écrivain à figurer sur un cartouche de la BDF fut un philosophe, René Descartes. Son visage orna un billet de cent francs qui circula durant les années d’Occupation, du 15 mai 1942 au 14 décembre 1944.

Vint ensuite celui que ses contemporains nommèrent l’Enchanteur, François René de Chateaubriand, qui eut lui les honneurs d’un billet de 500 francs signé Robert Pougheon, du 19 juillet 1945 au 2 juillet 1953.

François-René fut talonné par Toto, alias Victor Hugo, dont l’obsession était, on le sait « d’être Chateaubriand ou rien ». Les éminences de la Banque de France comprirent son désir, puisque c’est lui qui succéda au génial mémorialiste sur les coupures de cette même valeur, du 7 janvier 1954 au 7 novembre 1965, vivant la création des nouveaux francs qui vit sa valeur faciale passer de 500 AF à 5 NF

Le premier dramaturge que la finance choisit d’honorer fut un comique : lors du passage au nouveau franc, le visage de Molière orna la coupure au montant le plus élevé, celle 500 NF (du 2 juillet au 6 janvier 1966). Le pouvoir d’achat de cette coupure avoisinait alors les 600 euros.

Faut-il y voir une influence du général De Gaulle, seul président de la République à être aussi un authentique écrivain, même si Mitterrand pondît quelques essais et Giscard d’Estaing se risquât à un roman ? Ou à celle de son premier ministre, le futur président Pompidou, agrégé de lettres et auteur d’une anthologie de la poésie toujours d’actualité ? Ou à celle de leur ministre de la culture André Malraux ?

En tout cas les écrivains furent à l’honneur sous la Présidence de Charles De Gaulle, puisque de 1962 à 1968, fait sans précédent qui ne se renouvela jamais plus, on choisit quatre des leurs pour représenter le pays sur ses coupures : Voltairesur les billets de 10 (du 4 janvier 1963 au 6 décembre 1973), Racine sur ceux de 50 (du 7 juin 1962 au 3 juin 1976), Corneille sur ceux de 100 (du 2 avril au 1er février 1979) Pascal sur ceux de 500 (du 4 janvier 1968 au 2 septembre 1993).

Giscard intronisa, lui, la figure du Montesquieu sur une valeur faciale de 200 francs, qui fut imprimée de 1981 à 1994. Et curieusement, le seul écrivain distingué sous l’ère mitterrandienne fut Saint-Exupéry, sur le dernier billet de cinquante francs, de 1992 à la fin de la monnaie historique.

En tout, donc, dix hommes de Lettres eurent l’honneur (ou le déshonneur) de voir leur effigie sur les prospectus de la banque de France. Cinq du XVIIème, deux du XVIIIème, deux du XIXème, un du XXème. Parmi eux, deux philosophes (Pascal et Descartes) deux penseurs des Lumière (Montesquieu et Voltaire), trois dramaturges (Molière, Racine, Corneille – quatre accessoirement si l’on y intègre Hugo), et trois prosateurs (Chateaubriand, Hugo, Saint-Exupéry).

Le lecteur pourra s’amuser à regretter quelques grands absents : Par exemple, ne figure pas un seul poète (hormis peut-être Hugo, encore que je m’obstine à voir en lui surtout un romancier). La Fontaine n’aurait-il pas mérité son billet. Et Baudelaire ? Et Balzac ? Honneur ou déshonneur ? Reconnaissance ou récupération ?

Nous vivons très bien aujourd’hui sans eux, il suffit pour cela de regarder les euros que nous avons entre les pattes où pas un écrivain ne figure, pas un peintre, pas un savant, pas un politique et, pour tout dire, pas un être humain.

Le dessin et la gravure de ces effigies républicaines, confiés à des professionnels, obéissaient, certes, à des impératifs fort pragmatiques (il s’agissait avant tout de lutter contre les faussaires). Mais ces portraits reproduits à des millions d’exemplaires, un peu comme les bons points qu’on distribuait aux enfants ou les images pieuses vendues dans les magasins de bondieuseries, possédaient aussi un charme en ce sens qu’elles racontaient encore une histoire aux gens, l’histoire de leur pays, et les sortaient de leur malencontreuse contemporanéité. J’appelle cela le pragmatisme naïf des vieux billets. A travers eux se décline, quoi qu’on en pense, une vue poétique sur l’histoire récente des Français du vingtième siècle.

Le lecteur que la (re)découverte d’une ou l’autre de ces coupures intéresse plus particulièrement peut donc suivre les liens, en cliquant sur le nom des écrivains respectifs.

14:27 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, billets français, les écrivains figurant sur des billets, banque de france |

lundi, 17 août 2009

Gabriel Chevallier

Né à Lyon en mai 1895, mort à Cannes le 4 avril 1969, Gabriel Chevallier est surtout connu du grand public pour un roman au ton sarcastique, Clochemerle (1934) et ses suites, dont Clochemerle Babylone. Il l'est d'un public plus restreint pour son témoignage courageux sur la première guerre mondiale, La Peur (1930); des amateurs de littérature intimiste, enfin, pour son récit de souvenirs en deux tomes, Chemins de Solitude et Carrefour des hasards.

A Vaux en Beaujolais, Gabriel Chevallier, qui est devenu un véritable héros, possède son musée depuis 2006. Sur la place du village, on a installé une maquette grandeur nature de la fameuse pissotière qui à elle seul cristallise les passions dans le roman. Plusieurs fois réédité en livre de poches, Clochemerle, « la truculente épopée beaujolaise » a assuré la gloire et sa fortune de son auteur, en étant par ailleurs plusieurs fois adapté pour le ciné et la télé (dernière adaptation en date, 2003, avec Bernard-Pierre Donnadieu et Macha Méryl). En 1947, Chevallier avait signé le scénario de la première, Clochemerle, par Pierre Chenal, qui sortit interdit aux moins de seize ans. Dix ans plus tard, il signe celui de la suite (Clochemerle Babylone), qui devient sur la toile Le Chômeur de Clochemerle. Fernandel y excelle, entre Maria Mauban et Ginette Leclerc. C'est dans ce film qu'aux côtés de sa mère Jacky Sardou, Michel fait ses débuts à l'écran dans le rôle d'un petit gamin.

La saga Clochermerle se déroule donc dans cette France où curés et libres penseurs se font face à la bonne franquette, c'est à dire au son des cloches et des trinquées de bouteilles. Le romanesque désuet de ce qu'on a longtemps appelé « les Deux-France » fonctionne à plein régime. Les démêlés comiques du clan des laïcards (représenté par Barthélémy Piéchut, le maire de la commune et Ernest Tafardel, l'instituteur) avec le clan des cathos (composé de Mme la baronne Alphonsine de Courtebiche, du curé Ponosse et du notaire Girodot), autour de la construction d'une pissotière au centre du village et sous le regard de la grenouille de bénitier bien nommée Justine Putet, forment un ensemble de cinq cent pages qui a fait date.

Dans son autobiographie, Chevallier raconte qu'il composa Clochermerle à partir des souvenirs d’un « bourg mi-agricole et mi-industriel du Charollais où il avait passé quelques vacances de jeunesse, à vingt-cinq kilomètres de Paray le Monial » (Il s'agit probablement de La Clayette). Mais, précise-t-il, pour se distinguer de Joesph Jolinon qui plaçait dans son charollais de naissance ses paysanneries, il le situa dans le Beaujolais, et céda rétrospectivement aux pressantes sollicitations des habitants de Vaux, qui crurent reconnaitre leur village dans son roman-chronique devenu best-seller : « J’ai dit ce qu’il en était ; que le véritable Clochemerle est de pure invention. Mais devant tant de gentillesse, je ne peux guère disputer à Vaux (cliquer pour suivre le lien) la gloire qu’il s’attribue.»

La Peur dépeint l'expérience de son auteur, simple soldat blessé à la bataille d'Artois et renvoyé, après un bref passage à l'hôpital, sur les Chemin des Dames, puis dans les Vosges. Gabriel Chevallier relate la peur, la déchéance, le cafard, l'atroce souffrance de ces hommes terrés parmi les cadavres dans la boue, ainsi que la stupidité criminelle des « stratèges » du haut commandement, planqués à l'arrière. Ce récit, contemporain de celui de Jean Giono (Le Grand Troupeau) s'inscrit donc dans la tradition de dénonciation de la guerre, et dans le sillon de Galtier Boissière et du  Crapouillot, de Béraud, de Lintier. On est loin des plaisanteries rabelaisiennes de Clochemerle, le ton est caustique, voire cynique. La Peur n'est pas n'importe quel chef-d’œuvre en péril.

Crapouillot, de Béraud, de Lintier. On est loin des plaisanteries rabelaisiennes de Clochemerle, le ton est caustique, voire cynique. La Peur n'est pas n'importe quel chef-d’œuvre en péril.

« C'est l'un des plus grands livres sur la guerre des tranchées, un livre d'une liberté, d'une honnêteté et d'une lucidité imparables. On avait lu Céline, Barbusse et Dorgelès, il faut lire maintenant Gabriel Chevallier qui savait bien en matière de peur de quoi il retourne. » écrit Eric Dussert dans Le Matricule des Anges, lors de la réédition en 2002 au Passeur.

« A cette date, (1929) confiera Chevallier, je croyais fermement qu’on pouvait déshonorer la guerre et ainsi éviter le retour d’un fléau dont j’avais vu de près l’inanité. Déshonorer la guerre, je m’y employais de tout mon cœur pendant quelques mois, en pensant aux camarades morts sous mes yeux, des garçons de vingt ans qui portaient en eux de grandes espérances, qui avaient représenté pour des mères un long passé de dévouement et d’affection. Je pensais réellement faire œuvre utile. Si l’on était venu me dire que je reverrais une guerre de mon vivant, certainement, je ne l’aurais pas cru. »

Avec beaucoup de finesse et de goût, les Chemins de solitude s'inscrivent dans un genre : le récit d'enfance. Ils seront suivis de Carrefour des hasards : Dix ans après Béraud, son ainé, Chevallier y raconte les premières années de sa vie, toutes lyonnaises, dans le cinquième arrondissement, "fils d'une bourgeoisie un peu déclinante, qui avait eu des revers depuis une trentaine d'années" et qui dut grandir « au plus épais des brouillards » . Pour ces deux livres il choisit ce titre général : Souvenirs apaisés :

« Cette époque de mon enfance avait assurément, outre ses inconvénients, des travers et des ridicules. Cependant, aux jeunes hommes trop imbus de mécanisation et d’accélération, qui la diraient déplorablement arriérée, je demanderais s’ils croient que les commodités modernes ont engendré un fier relèvement de l’intelligence et coïncidé avec des événements bien fameux pour l’humanité. L’époque désuète que j’évoque, si elle manquait d’éclairages nocturnes, de baignoires, d’ondes et d’un confort devenu courant, ne manquait pas d’une certaine tenue. A l’âge du pétrole, qui succédait à celui de la dentelle, on avait le loisir d’être aimable et de se plaire à son sort. Une certaine ultime lenteur, dont on ne soupçonnait ni le prix ni l’utilité, présidait encore à la vie, à la veille que les hommes se ruassent à l’assaut des distances, croyant le bonheur caché aux antipodes. La tache accomplie tenait lieu de diplôme à des citoyens estimés, qui s’efforçaient de leur mieux, à tous les échelons de la confuse condition sociale. Faire plaisir était une obligation aussi élémentaire que celle de dire merci ou pardon. » (ICI la suite de ce texte)

Sur ce temps de l’immédiat après-guerre (années folles ?), sur le temps de sa jeunesse (Belle Epoque ?), époque qu'il mythifie, Chevallier jette un œil rétrospectif également assez lucide.

Les aspects négatifs : « Il s’agit d’une histoire provinciale, on le comprend. Nous cherchions notre voie dans une époque incertaine, entre un monde englouti par la guerre, et un monde qui naissait sous les auspices de l’inflation. Les changements ne nous concernaient qu’à demi. Alors que la prospérité s’entamait, nous étions fort ignorants et maladroits en matière d’argent, mal placés dans la société. Nous convoitions une richesse absurde, sous la forme d’une estime que nous nous décernions les uns aux autres, dans un petit clan parfaitement ignoré du monde et, à peu près ignoré de la ville. Ce clan était notre seul tremplin. »

Les aspects positifs : « Tout était facile en ce temps-là. Les villes n’étaient point surpeuplées, les appartements ne faisaient pas l’objet de folles surenchères. On voyait un peu partout des pancartes de locaux à louer, que des propriétaires, point dédaigneux du moindre revenu, louaient même à des mineurs. Le billet de cent francs valait cinq louis, qui tintaient clair et représentaient une immensité de plaisir. La pièce de cent sous, la thune, avait un pouvoir d’achat considérable. Avec une seule de ces pièces en poche, on pouvait emmener une mignonne plus loin que l’Ile-Barbe, et tout un jour, sur les bords de Saône, la régaler de campagne, de fleurs et d’horizons, de saucisson et de fritures, de promesses et de caresses, la gaver d’enchantements ».

On le sait moins, mais Chevallier fut également un peintre, proche des Ziniars et de Marius Mermillon, client fidèle de la Brasserie du Nord, qui laisse derrière lui plusieurs tableaux importants, notamment des paysages et des natures mortes : Lyon, écrit-il, est une ville de peintres. Son ciel, ses perspectives, ses fleuves et ses environs prédisposent à l’expression plastique. Il rencontre le splendide Jacques Martin « seigneur de la peinture opulente et de l’art sans contrainte », Adrien Bas, peu avant sa disparition prématurée, Charles Sénard, Philippe Pourchet.

On le sait moins, mais Chevallier fut également un peintre, proche des Ziniars et de Marius Mermillon, client fidèle de la Brasserie du Nord, qui laisse derrière lui plusieurs tableaux importants, notamment des paysages et des natures mortes : Lyon, écrit-il, est une ville de peintres. Son ciel, ses perspectives, ses fleuves et ses environs prédisposent à l’expression plastique. Il rencontre le splendide Jacques Martin « seigneur de la peinture opulente et de l’art sans contrainte », Adrien Bas, peu avant sa disparition prématurée, Charles Sénard, Philippe Pourchet.

Sur ce petit monde règne Henri Béraud, alors dans la toute puissance de sa prodigieuse carrière parisienne. Les souvenirs de Gabriel Chevallier, dont le premier tome est publié en 1946 et le second en 1956, sont intimement calqués sur ceux, antérieurs, de Béraud (La Gerbe d’Or, Qu’as-tu fait de ta jeunesse). Une façon de construire le récit, le choix des thèmes (les gones des rues, les noyés du Rhône, Lyon la ville ingrate, la bohême adolescente, la beauté des collines, l’avarice des marchands, la rupture de Quatorze …). Gabriel Chevallier sait pourtant se démarquer du maître qu’il imite, et raconter son originalité propre : un milieu social différent, une retenue plus grande, moins d’empathie et plus de distanciation, une verve et une création moindre, davantage « d’analyse » ou d’intériorité.

Contrairement à d’autres, on peut reconnaitre au passage à Gabriel Chevallier ce mérite : la gratitude. Alors que des gens comme Marcel Pagnol, Marcel Achard, et d’autres imitateurs dont Béraud avait lancé la carrière, non seulement ne bougèrent pas le petit doigt pour le tirer d’embarras lors de son procès, mais se bouchaient quasiment le nez dès qu’on prononçait son nom avec une belle veulerie de notables indignés, Gabriel Chevallier écrivait, lui, en 1946 :

« Je publiais mes premières pages dans une petite revue locale. Je faisais pour vivre, un métier obscur. J’étais hésitant et seul. Un homme vint, un soir, de Paris, qui était dans tout le fracas de sa propre gloire. Vous avez du talent mon petit ! L’homme qui me faisait cet éblouissant présent se nommait Henri Béraud. Puis-je l’oublier ? Quelques-uns, s’ils s’interrogent, peuvent-ils ne pas se souvenir que le condamné d’aujourd’hui leur fut parfois de bon conseil, aida au démarrage de leur carrière ? Que cela, du moins, ne lui soit pas retiré.»

En suivant ce lien, il est possible de voir quelques séquences (ou le fim le film en entier, du Chômeur de Clochemerle, avec Fernandel au mieux de sa forme

Dans cette suite de Clochemerle, ce qui divise la commune n'est donc plus la construction d'une pissotière, mais l'indémnisation chômage que le maire doit accorder à un braconnier insolent et joyeux drille, Baptiste (dit Tistin), interprété par Fernandel.

"Je ne fais rien, pour dix mille francs par mois" peut-il dès lors affirmer bravement à tout un chacun dans le village, éveillant suffisamment de jalousies et de ragots pour lever l'intrigue.

07:57 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : gabriel chevallier, clochemerle, la peur, chemins de solitude, carrefour des hasards, littérature, lyon |

mercredi, 12 août 2009

Petrus Sambardier (1875-1938)

Petrus Sambardier naquit à Régnié, en pays de Beaujolais, le 21 février 1875. Il mourut un cinq de ce même mois, en 1938, deux ans avant que ne disparaisse la Troisième République. Pour tenter sa chance, son père, vigneron à l’allure altière, avait débarqué très jeune à Lyon, où il était devenu menuisier, rue Molière. Pétrus reçut l’enseignement des frères des Ecoles chrétiennes. Comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, il ne trouva d’abord qu’une maison de commerce pour gagner sa croute et s’y fit embaucher sans grand entrain. Mais il publia très rapidement, sous le pseudonyme de Léon Varigny, quelques chroniques au style incisif dans une gazette titrée L’Avenir et se fit ainsi remarquer des milieux politiques locaux. Assez tôt, il put s’orienter vers le journalisme. Car pour le plus grand bonheur des fils de menuisiers venus chercher la gloire dans les salles de rédaction, la Belle Epoque qui ne connaissait ni la radio ni la télé aimait les gazettes : le Viennois Stefan Zweig, dans son essai Le Monde d'Hier, rappelle à quel point les cafés, les tramways, les bancs publics étaient alors emplis de lecteurs de journaux. Sambardier écrivit tour à tour dans le Réveil Républicain, l’Express, la Dépêche de Lyon, le Sud-Est, le Salut Public. Sous le pseudonyme de Petrus Battillon (1), il fut, le 21 novembre1920 co-fondateur de l’Académie des Pierres Plantées en compagnie de Justin Godart, Antoine Salles, Jean Odile Gros et Emile  Leroudier. Sambardier fut à la fois un plume, une gueule et une gloire lyonnaise. Hélas, Barbey d’Aurevilly le disait déjà en son temps : au contraire du véritable écrivain, le destin du journaliste est de voir sa gloire s’éclipser dès qu’il ne produit plus. De fait, quand on songe à la production journalistique de la planète entière dans la totalité du vingtième siècle, et au nombre vertigineux de petites pattes de fourmis qui frappèrent toutes sortes de clavier pour alimenter le Moloch de jour en jour, on peut ressentir une sorte d’effroi devant la vanité des choses humanes, comme aurait dit Bossuet. Qui, en août 2008, songe encore à Pétrus Sambardier, mort il y a soixante dix-ans et quelques mois, des suites d’une longue maladie comme on dit toujours avec cette étrange pudeur ? Eugène Brouillard, qui fut l’un de ses vrais amis, illustra le recueil d’articles que préfaça Edouard Herriot (2) et qui parut en guise d’hommage après sa mort, grâce aux soins de Martin Basse, son exécuteur testamentaire. Cent-dix articles sélectionnés au sein de presque quarante années de journalisme, cent-dix articles qui fo

Leroudier. Sambardier fut à la fois un plume, une gueule et une gloire lyonnaise. Hélas, Barbey d’Aurevilly le disait déjà en son temps : au contraire du véritable écrivain, le destin du journaliste est de voir sa gloire s’éclipser dès qu’il ne produit plus. De fait, quand on songe à la production journalistique de la planète entière dans la totalité du vingtième siècle, et au nombre vertigineux de petites pattes de fourmis qui frappèrent toutes sortes de clavier pour alimenter le Moloch de jour en jour, on peut ressentir une sorte d’effroi devant la vanité des choses humanes, comme aurait dit Bossuet. Qui, en août 2008, songe encore à Pétrus Sambardier, mort il y a soixante dix-ans et quelques mois, des suites d’une longue maladie comme on dit toujours avec cette étrange pudeur ? Eugène Brouillard, qui fut l’un de ses vrais amis, illustra le recueil d’articles que préfaça Edouard Herriot (2) et qui parut en guise d’hommage après sa mort, grâce aux soins de Martin Basse, son exécuteur testamentaire. Cent-dix articles sélectionnés au sein de presque quarante années de journalisme, cent-dix articles qui fo nt revivre non seulement des lieux (ancienne bourse du travail, chez « ma tante », les masures de la grande côte, les anciennes ficelles, les puces de la place du pont), mais aussi des figures (le dernier garde-champêtre, les lavandières des plattes, des patrons de cafés disparus) des gens (Justin Godart, Edouard Herriot, Joseph Serlin, Paul Duquaire…), des traditions, des habitudes, des enseignes et des odeurs de quartiers. Et puis aussi une langue sure, avisée, précise, on dirait aujourd'hui, traversé d'un air un peu sot : "pro". Ce recueil d’articles, intitulé «La vie à Lyon de 1900 à 1937» constitue une petite mine, à la fois historique, idéologique, topographique, pour qui aime la « capitale de la province » -l’expression est d’Albert Thibaudet (3). Aussi, si vous croisez l'édition originale chez un bouquiniste ou un libraire spécialisé, n’hésitez pas. Sinon, il faut vous rappeler que les Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire ont ré-édité l'ouvrage en 2003, agrémenté de quelques deux cents clichés de Guy et Marjorie Borgé. Ci-dessus, la sculpture à sa mémoire -Jardin des Chartreux Lyon 1er.

nt revivre non seulement des lieux (ancienne bourse du travail, chez « ma tante », les masures de la grande côte, les anciennes ficelles, les puces de la place du pont), mais aussi des figures (le dernier garde-champêtre, les lavandières des plattes, des patrons de cafés disparus) des gens (Justin Godart, Edouard Herriot, Joseph Serlin, Paul Duquaire…), des traditions, des habitudes, des enseignes et des odeurs de quartiers. Et puis aussi une langue sure, avisée, précise, on dirait aujourd'hui, traversé d'un air un peu sot : "pro". Ce recueil d’articles, intitulé «La vie à Lyon de 1900 à 1937» constitue une petite mine, à la fois historique, idéologique, topographique, pour qui aime la « capitale de la province » -l’expression est d’Albert Thibaudet (3). Aussi, si vous croisez l'édition originale chez un bouquiniste ou un libraire spécialisé, n’hésitez pas. Sinon, il faut vous rappeler que les Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire ont ré-édité l'ouvrage en 2003, agrémenté de quelques deux cents clichés de Guy et Marjorie Borgé. Ci-dessus, la sculpture à sa mémoire -Jardin des Chartreux Lyon 1er.

(1) Un battillon est un battoir de bois qui servaient aux lavandières à frapper le linge sur les plattes. Mais comme les lavandières avaient la réputation d’être très bavardes, le battillon était aussi la langue qui tourne et fait du vent. Beau surnom pour un journaliste.

(2) En cinquante ans de vie politique lyonnaise, le nombre de préfaces rédigées – ou du moins signées - par ce maire intarissable est proprement ahurissant !

(3) Dans La République des Professeurs, exactement, où Thibaudet, en parlant d’Herriot écrit, en 1927 : « La France, c’est un pays où la littérature s’appelle Paris, exclusivement Paris, et où la politique s’appelle la province, rien que la province ».

07:48 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : pétrus sambardier, littérature, thibaudet |

lundi, 10 août 2009

Le Chantre Premier

Aimer un  poète de la Renaissance, c'est vouloir marcher sur ses pas, rêver sur ses paysages, boire ses vins et tourner ses pages. Dans ce Lyon dont le salon de la Belle Cordière est le cœur, Olivier de Magny, Ponthus de Thyard, Clément Marot, Champier, Dolet forment un premier cercle, il est un maître en exil déjà, dans la verdoyante plaine d'Ecully. Aux livres, au grec, au latin, il préfère souvent les flâneries le long de Saône en bordures de l'Ile Barbe. Là l'attend l'Idée, sa Délie

poète de la Renaissance, c'est vouloir marcher sur ses pas, rêver sur ses paysages, boire ses vins et tourner ses pages. Dans ce Lyon dont le salon de la Belle Cordière est le cœur, Olivier de Magny, Ponthus de Thyard, Clément Marot, Champier, Dolet forment un premier cercle, il est un maître en exil déjà, dans la verdoyante plaine d'Ecully. Aux livres, au grec, au latin, il préfère souvent les flâneries le long de Saône en bordures de l'Ile Barbe. Là l'attend l'Idée, sa Délie

« En toi je vis, où que tu sois absente

En moi, je meurs, où que je sois présent »

Non loin, la délicieuse Pernette, tout juste âgée de quatorze ans, venue au bord de cette eau limpide laver sa blanche et délicate peau. « Apercevant cet ange à forme humaine... » dira Scève; « Mais qui dira que la Vertu, dont tu es richement vêtu, en ton amour m'intercella », poursuivra Pernette. Début d'une longue et troublante histoire d'amour, objet de plus haute vertu, vraiment :

« Amour me presse et me force de suivre

Ce qu’il me jure être pour mon meilleur

Et la Raison me dit que le poursuivre

Communément est suivi de malheur »

Scève, amant de l'absence, chantre de l'Idée, dont il décèle l'incarnation dans le paysage de l'Ile Barbe qu'au loin domine le mont Fourvière, et dans le corps idéal de Pernette, un corps de quatorze ans, au bain. Dans la rime, également, le dizain et le décasyllabe, le maître-mètre du XVIème de cette poésie que la ville a rendue savante, ce Lyon plus doux que cent pucelles vient de prononcer Marot, et dont il est lui, Maurice Scève, le chantre premier

Je voy en moy estre ce mont Forviere

En mainte part pincé de mes pinceaulx.

A son pied court l'une et l'autre Riviere.

Et jusqu'aux miens descendent deux ruisseaulx.

Il est semé de marbre a maintz morceaulx,

Moy de glaçons : luy aupres du soleil

Se rend plus froid, & moy pres de ton oeil

Je me congele : ou loing d'ardeur je fume.

Seule une nuict fut son feu nompareil :

Las tousjours j'ars, & point ne me consume.

Plus tost seront Rhosne et Saone desjoincts,

Que d'avec toy mon coeur se desassemble ;

Plus tost seront l'un et l'autre Mont joinctz

Qu'avecques nous aulcun discord s'assemble :

Plus tost verrons et toy, et moy ensemble

Le Rhosne aller contremont lentement,

Saone monter tresviolentement

Que ce mien feu, tant soit peu, diminue,

Ny que ma foy descroisse aulcunement.

Car ferme amour sans eulx est plus, que nue.

07:16 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (23) | Tags : lyon, louise labé, maurice scève, poésie, littérature |

vendredi, 07 août 2009

Paul Lintier

Il est dans le deuxième arrondissement de la bonne ville de Lyon une petite rue assez courte et peu connue, dans le quartier de Bellecour. C'est la rue Paul Lintier. Ce dernier est à présent presque complètement oublié.

Pour acquérir ses ouvrages, il faut veiller à l'affût sur ebay, ou les commander sur un site de bouquinistes.

Paul Lintier, critique d'art dans le civil puis artilleur sur le front, est l’auteur de deux journaux de guerre importants : Le tube 1233 (1917) et Ma pièce (1918). L'Académie couronna le premier, l'Humanité publia le second en feuilleton. Dans le premier, Lintier a cette expression pour désigner la guerre moderne dont il découvre l'horreur sur le front : « la guerre n'est rien d'autre que l'absurde victoire du fer sur l'esprit » Sensation insupportable de compter pour du beurre, dans l'héroïsme autant que dans la lâcheté : « Pourquoi, au lieu de nous leurrer de victoires imaginaires, ne pas nous avoir dit : Nous avons affaire à un ennemi supérieur en nombre. Nous sommes obligés de reculer en attendant que notre concentration s’achève et que les renforts anglais arrivent ? Avait-on peur de nous effrayer par le mot retraite, alors que nous en connaissions la réalité ? Pourquoi ? Pourquoi nous avoir trompés, nous avoir démoralisés ? »

Ecrit à froid, au jour le jour, sans complaisance, sans emphase, sans plainte, Lintier, un jeune homme cultivé, tolérant, énonce cet effroi, ce cafard qui s'est saisi de lui devant l’énigme moderne de la machine mise au service de la destruction. Jean Norton Cru (1), on le sait, ne fut pas tendre avec les romanciers de la guerre, du type de Roland Dorgelès ou d'Henri Barbusse : « Ceux qui souhaitent que la vérité de la guerre se fasse jour regretteront qu’on ait écrit des romans de guerre, genre faux, littérature à prétention de témoignage, où la liberté d’invention, légitime et nécessaire dans le roman strictement littéraire, joue un rôle néfaste dans ce qui prétend apporter une déposition. Tous les auteurs de romans de guerre se targuent de parler en témoins qui servent la vérité, qui révèlent au public la guerre telle qu’elle fut. ils s’indignent si on élève un doute sur le moindre détail de leurs récits. Comment concilier cette prétention avec la liberté d’expression et l’indépendance de l’artiste ? En fait les romans ont semé plus d’erreurs, confirmé plus de légendes traditionnelles, qu’ils n’ont proclamé de vérités, ce qui était à prévoir. » Or les seuls écrits qu'il sauve, dans son petit opuscule Du Témoignage, sont précisément ceux de Paul Lintier.

De même Henri Béraud, qui écrit dans la préface du journal de 1917 : « Et le dernier fut Paul Lintier, l’auteur de Ma Pièce et, de loin, le plus grand écrivain de la guerre, l’espoir assassiné de notre génération (…) Il fut tué le 15 mars 1916 sur l’Hartmanswillerkopf, en laissant deux livres pétris de la terre des morts et du sang des soldats. Sur la manche gauche de sa vareuse, il avait fait tailler une poche et, dans cette poche, il y avait un carnet de notes où ses compagnons de pièce lurent à travers leurs larmes : Je vais mourir. Sur les perspectives de l’avenir qui toujours sont remplies de soleil, un grand rideau tombe. C'est fini. Cela n'aura pas été long. J’ai vingt ans. »

Béraud et Lintier s'étaient bien connus à Lyon. Ils étaient amis des mêmes peintres. Lintier avait réalisé une étude sur Adrien Bas (2), dont Béraud avait déjà signé la préface.

« Je fus probablement le seul confident littéraire de Paul Lintier, le seul écrivain qui l’eût connu, fréquenté, encouragé durant son éphémère et charmant passage (…) Nous nous aimions comme s’aiment deux poètes dans les romans de 1830», écrit-il.

Et, plus loin :

« Très tôt, il avait compris que la plus haute tâche du romancier a pour fins la notation des grands rythmes humains et de l’âme complexe, convulsive et décevante des foules. Il accumulait les observations sans rien noter, riche d’une extraordinaire mémoire. Surtout, il regardait. Et il savait voir. C’est le don le plus rare chez l’écrivain autant que chez le peintre. Il mourut quand il atteignait à peine vingt trois ans – un âge où la plupart n’ont guère dépassé les projets, les doutes et les intentions. Et, déjà, il projetait des grands livres. Si l’on en publie un jour les plans, les ébauches, les fragments, nous connaîtrons que Lintier eût porté l’un des plus beaux noms des lettres françaises modernes. »(3)

Tout cela n’a pas empêché Lintier d’être foudroyé par un obus, alors qu’il était en train d’écrire, précisément.

Écrire :

« Ceux qui viendront ici, et qui verront le grand geste uniforme que tracent sur la terre les croix, lorsque le soleil roulant dans le ciel fait bouger les ombres, s’arrêtent et comprennent la grandeur du sacrifice. C’est cela que veulent nos morts. C’est cela que nous voulons, nous qui demain, serons peut-être des morts. » (Paul Lintier, Ma Pièce )

1. Jean Norton Cru, Du Témoignage, Ed. Allia, Paris, 1990. Notons également que Dorgelès, lui-même, évoque allusivement dans la dernière phrase de son de son roman le remords « d’avoir ri de vos peines » et « le pipeau » qu’il aurait « taillé dans le bois de vos croix ».

2. Un peintre, Adrien bas, Paul Lintier, L’œuvre nouvelle, 1913

3. "Souvenirs sur Paul Lintier", préface de Le Tube 1233, Paul Lintier, Paris, Plon, 1917

13:30 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, paul lintier, ma pièce, le tube 1233, jean norton cru |

Dame de Lyon (Joseph Jolinon)

Dame de Lyon, publié en 1932, est le premier volet d’une trilogie consacrée à la famille Debeaudemont. Le roman s’ouvre lorsque le père, un avocat de cinquante trois ans, en quittant l’église d’Ainay où il vient de communier, se fait interpeller par deux garçons laitiers : « Vise moi ce duconneau ! ». Voilà l’intrigue lancée. En quoi ce Dubeaudemont est-il un duconneau ? Or son fils Jacques, qu’il retrouve tout nu dans le salon en train de faire sa gymnastique, Alice, sa propre épouse, qui vient de se lever et s’apprête à prendre son petit déjeuner, ont tout l’air de le penser aussi.

Avec beaucoup d’humour, Joseph Jolinon (1885-1971) dresse le portrait d’une génération, la sienne, aux prises avec les mutations irréversibles de la société d’Après-guerre.

Madame (« Dame de Lyon ») tente en bonne chrétienne d’épauler sa femme de chambre en délicatesse avec son mari, un mutilé de guerre auquel elle va rendre visite. Elle relit ses propres journaux intimes d’avant-quatorze et d’avant mariage, qu’elle compare avec des correspondances dérobées à sa femme de chambre ; deux couples, l’un bourgeois, l’autre populaire, deux échecs, la même guerre en toile de fond : « Les familles, comme les événements, écrit Jolinon, subissaient des changements précipités »

Au détour d’un dialogue, le romancier les résume dans la bouche d’un personnage : « le remplacement du casque par le masque, de deux et deux par cent, de Jacquard par Taylor, de l’ouvrier par la machine, de la diligence par l’hydravion et de la cathédrale par le stade » Conclusion : « Les dix millions de chômeurs et les cinq millions d’étudiants sportifs qui succèdent en Europe aux dix millions de morts de 1920 ne seront-ils pas quinze millions de tués dans quelques temps ? »

Au détour d’un dialogue, le romancier les résume dans la bouche d’un personnage : « le remplacement du casque par le masque, de deux et deux par cent, de Jacquard par Taylor, de l’ouvrier par la machine, de la diligence par l’hydravion et de la cathédrale par le stade » Conclusion : « Les dix millions de chômeurs et les cinq millions d’étudiants sportifs qui succèdent en Europe aux dix millions de morts de 1920 ne seront-ils pas quinze millions de tués dans quelques temps ? »

Beau pronostic, en effet !

Madame, qui n’a jamais connu tous les plaisirs de la vie, cherche auprès d’un ami de son fils les feux d’une seconde jeunesse. Monsieur, qui ne veut pas « faire parler » le monde la fait filer par un détective à travers les rues et les ponts de Lyon : On passe ainsi d’un quartier de Lyon à un autre, de Bellecour aux Cordeliers, des Cordeliers à la Guillotière, ce qui nous vaut quelques fort belles descriptions d’une ville dont les quartiers très cloisonnés dressent, de l'époque, une remarquable typologie sociale.

Le roman se clôt par un dialogue entre la Dame de Lyon et son confesseur à propos de la récente encyclique sur le mariage du pape Pie XI, Casti connubbii. A ces multiples bouleversements historiques et privés se rajoute ce que le romancier nomme « la défaillance de la soierie », et qui ne fut rien moins, vers 1930, qu’une faillite de la région entière, comparable à celle de la mine dans le Nord dans les années 1980.

Dame de Lyon, c'est donc le récit d'un naufrage à la fois individuel et sociétal, dépeint avec finesse et ironie. C'est sans doute, avec les deux romans qui lui font suite, le chez d'oeuvre de Jolinon, qui maîtrise bien son sujet. Un bref extrait de Dame de Lyon :

« Immortelle, notre langue, comme celle d’Homère sans doute pour les savants, à grand renforts de dictionnaires ! Mais une langue, mon cher, cela passe comme un peuple et comme un fleuve. Et cela se passe de l’élégance que vous appelez à tort le style. Tenez, n’allez pas me dire que je charrie ! Or ce n’est pas moi, c’est elle ! Et c’est sa vie de charrier.

- La pureté, madame…

- Pure, notre langue, mais à quelle sauce ? Le jus du latin de la décadence, ou la crème du bas germain, ou la bouillabaisse des matelots, ou la purée des gouapes de Belleville, ces créateurs, sans parler des cinquante patois de nos provinces, pour ne nous en tenir qu’à ce mince intervalle de quelques siècles. Immortelle, notre langue, va-t-elle durer deux mille ans ? Universelle, notre langue ? Quarante millions de Français, deux milliards d’habitants sur la planète ! Quand Valéry, votre homme et le mien, n’est pas vraiment compris de plus de trois mille lettrés ! Intègre ? Et lorsque le paysan de votre village natal vous dit : « Nous feurons daumou eu martsi de san cretole tant qu’à la neut », comme parlaient à coup sûr vos bisaïeuls, vous vous redzipez d’horreur. Mais si je vous dis, pour parler la langue actuelle des Français chics : « Bonne combine, ça gaze, je suis d’attaque », ou bien : « Pas de blague, ça loupe, je suis refaite, me voilà verdure », vous appréciez la saveur de l’expression. Et si je vous dis encore : « Il descendit du sleeping en sweater, entra dans le hall du palace, puis au grill-room où il prit son breakfast en attendant le match », vous m’estimerez tout de suite du meilleur monde. Pur ! Et sautez-donc, vous allez fort… Alice, dansons ! »

Dame de Lyon a été réédité par la collection Omnibus par Danielle Pampuzac en octobre 2000, parmi sept autres romans, dans un volume appelé Gens de Lyon. L’édition de 1932 Paris, Rieder (1), de même que celles des deux volumes qui lui font suite (L’Arbre sec et Le Bât-d’Argent, 1933) se trouvent facilement chez les bouquinistes, en boutiques ou en sites, avec un tout petit peu de patience et quelque envie. Parmi les autres romans se trouve La Gerbe d'Or d'Henri Béraud et le Mal Assis de Grancher.

Articles sur les deux autres volets de la trilogie :

L'Arbre sec : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/07/09/l-arbre-se...

Le Bât d'Argent : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/07/10/le-bat-d-a...

(1) Rachetées par les Presses universitaires de France, les éditions Rieder publièrent la revue Europe de 1923 à 1938.

04:28 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : joseph jolinon, dame de lyon, gens de lyon, danielle pampuzac, littérature, lyon |

dimanche, 02 août 2009

Pause estivale

09:47 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : pas de tags |

samedi, 01 août 2009

Saint-Exupéry, côté jardin

Antoine de Saint-Exupéry a écrit cette lettre à Mme François de Rose quelques trois mois tout juste avant de disparaître en vol, le 31 juillet 1944. Elle est publiée dans l’édition folio des Ecrits de guerre, n° 2573.

Je vous remercie, chère Yvonne, pour beaucoup de choses. Je ne sais pas dire lesquelles (les choses qui comptent sont invisibles…) mais j’ai sans doute raison puisque j’ai envie de vous remercier.

Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait ça. On ne remercie pas un jardin. Et moi, j’ai toujours divisé l’humanité en deux parties. Il y a les Etres-jardin et il y a les Etres-cour. Ils promènent leur cour avec eux, ceux-là, et vous font étouffer entre leurs quatre murs. Et on est bien obligé de parler avec eux pour faire du bruit. C’est pénible, le silence, dans une cour.

Mais dans les jardins, on se promène. On peut se taire et respirer ; On est à l’aise. Et les surprises heureuses viennent tout simplement au-devant de vous. On n’a rien à chercher. Un papillon, un scarabée, un ver luisant se montrent. On ne sait rien sur la civilisation du ver luisant. On rêve. Le scarabée a l’air de connaître où il va. Ca, c’est étonnant et l’on rêve encore. Puis le papillon. Quand il se pose sur une large fleur, on se dit : c’est pour lui comme s’il se posait sur une terrasse de Babylone, un jardin suspendu qui se balancerait… Puis on se tait à cause de trois ou quatre étoiles.

Non, je ne vous remercie pas du tout. Vous êtes comme vous êtes. Simplement, j’ai envie de me promener encore chez vous.

J’ai aussi pensé à autre chose. Il y a les gens route nationale et il y a les gens sentiers. Les gens route nationale m’ennuient. Je m’ennuie sur le macadam parmi les bornes kilométriques. Ils marchent vers quelque chose de bien précis. Un gain, une ambition. Le long des sentiers, au lieu de bornes kilométriques, il y a des noisetiers. Et l’on flâne pour croquer des noisettes. On est là pour être là. A chaque pas, on est là pour être là, non pour ailleurs. Mais il n’y a absolument rien à tirer des bornes kilométriques. (…)

Je me fais vieillard à barbe blanche qui hoche la tête. Comme si je regrettais une jeunesse vécue sur les chars à bœufs. J’ai dû être, autrefois, roi mérovingien. Cependant j’ai couru toute ma vie. Mais je suis un peu las de courrir. (Peut-être qu’il n’y a qu’un r à courir ?) Je comprends aujourd’hui seulement un certain proverbe chinois « Trois choses ruinent l’ascension de l’esprit. Primo le voyage … » Et ce mot que m’a dit vingt fois Derain : « Je n’ai connu que trois grands hommes véritables. C’étaient trois illettrés. Un berger savoyard, un pêcheur, un mendiant. Ils n’étaient jamais sortis de chez eux. Ce sont les trois seuls hommes qui, de toute ma vie, ont forcé mon estime… »

Et puis ce mot ravissant de la pauvre José Laval, retour des Etats-Unis, qui me disait : Je suis contente de revenir. Je ne suis pas à l’échelle des gratte-ciel, moi. Je suis à l’échelle des ânes.

Et moi, j’ai une indigestion des bornes kilométriques. Et ça ne mène à rien. Il serait tout de même temps de naître.

En attendant la vocation de Solesmes (c’est bien beau le chant grégorien) ou du monastère tibétain, ou du métier de jardinier, je recommence à tirer des manettes de gaz et, à six-cents kilomètres heure, de n’aller nulle part.

Saint-Exupéry, « Lettre à madame François de Rose » (mai 1944)

02:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : écrits de guerre, madame françois de rose, littérature, solesmes, ligthning, saint-exupéry |