mercredi, 18 janvier 2012

Billet de campagne : Le Méluche

Si le Sarko porte toute la duplicité du Palais en son tracé, le Méluche n'en est pas moins une coupure ambigue, usitée au Sénat comme au Parlement Européen, et dont on ne sait plus trop ce qu'elle vaut dans la rue.

C'est néanmoins encore un joli petit bifton qu'il fait bon avoir en poche quand on veut traîner du côté de la Mouffe ou de la Bastille, histoire - faute de mieux - de se raconter des histoires.

05:28 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : ps, politique, mélenchon, front de gauche, billets français, société |

mardi, 17 janvier 2012

Billet de campagne : Le Sarko

13:42 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : billets français, sarkozy, montesquieu, politique, société |

vendredi, 13 janvier 2012

Bref sabbat

Fin de fêtes pour les sapins. Scènes désormais courantes de la consommation souveraine, qui n’émeut personne, plus même les enfants. C’est sur une place de Lyon, au côté d’un abribus, les gens balancent leur arbre que des bennes viennent charger au petit matin.

Sauf que cette année, des loubes les enflammèrent le soir venu. Torche crépitant tout soudain, les sapins. Brûler la teuf, disent-ils. L’abribus a eu chaud quelques minutes. Une dizaine de pompiers quand c’est presque fini, dispersent les braises. Reste un cercle de sable noirci, trace d'un sabbat dérisoireet bref.

00:05 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : noël, sapins, société, lyon |

jeudi, 12 janvier 2012

Léon Boitel, précurseur de la décentralisation littéraire

« C’est en flattant les hommes et les peuples qu’on les perd ». Formule choc, somptueuse aussi, d’un romantique à présent oublié, Léon Boitel, étonnant lyonnais dont Chantal Marie Agnès parlera mercredi prochain 18 janvier, dans le cadre des conférences de L'Esprit Canut au cinéma Saint-Denis. :

L’imprimerie du quai Saint-Antoine :

1826, : A peine âgé de vingt ans, le Lyonnais Léon Boitel, fait jouer au théâtre des Célestins un mélodrame dans le goût de l’époque, Le Mari à deux femmes. Quatre ans plus tard, il assiste à la bataille d’Hernani parmi Gautier, Musset, George Sand, Hugo. Cela aurait pu être le commencement d’une carrière nationale. Cependant, convaincu de la nécéssité de la «décentralisation littéraire », en laquelle il voit l’avenir de la littérature nationale et républicaine, c’est dans sa province natale que Boitel choisit de s’installer en se portant acquéreur, dès 1831, d’une imprimerie sise au 36 quai Saint-Antoine à Lyon.

Elle avait été fondée par un républicain d’origine marseillaise, Alexandre Pelzin, qui l’avait léguée en 1828 à sa fille, Claire-Joséphine, une brodeuse des Terreaux amie de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore. C’est donc dans cet espoir de décentralisation culturelle, que Léon Boitel imagina en 1833 la formule de son étonnant Lyon vu de Fourvières, puis créa sa Revue du Lyonnais (1835) laquelle lui survivra grâce à l’écrivain Aimé Vingtrinier.

Lyon vu de Fourvières

Cet ouvrage de 570 pages, pionnier de la « lyonnitude», fut mille et mille fois imité, plagié, pillé. Il contient une quarantaine de chapitres dont le genre oscille entre l’article érudit, la promenade rousseauiste, l’opuscule politique et la nouvelle anecdotique. Léon Boitel en avait confié la préface à Anselme Petetin le directeur républicain du journal Le Précurseur, alors incarcéré dans la toute nouvelle prison de Perrache. pourson soutien aux emeutiers de 1831.

Conscient du fait «qu’une décentralisation littéraire ne surviendrait qu’à la suite de la décentralisation politique», conscient aussi que cette dernière n’était pas encore à l’ordre du jour, ce dernier accepta cependant, du fond de son cachot, d’agréer son « ami éditeur » en participant à sa façon à son utopie :

« Je ne crois pas que vous puissiez me citer aujourd’hui un seul écrivain hors de Paris qui ait quelque chance, je ne dis pas d’immortalité, qui est-ce qui pense à l’immortalité en ce siècle de feuilletons ? Mais de célébrité posthume. Je ne crois pas qu’il existe dans les départements une école littéraire qui ait sa couleur locale propre, et une tendance locale et particulière (…). On a beau porter à Lyon et à Bordeaux des habits faits par Staub, et des cravates toutes semblables à celles qui se voient au balcon de l’Opéra, cela ne fait pas qu’il y ait une société française hors de Paris.»

La plus éclatante réussite de ce livre, cependant, son coup de génie, fut d’inventer pour la première fois un point de vue dont aussitôt tous les guides touristiques, les écrivains, les peintres et les photographes devinrent au fil des ans les dignes héritiers : Le panorama de la ville vue de Fourvières (auquel la tradition locale confèrait encore son s étymologique.)

Lyon, écrivent Léon Boitel et L.A. Berthaud, l’un de ses collaborateurs « est bizarre, vu de Fourvières : on dirait un monstre rabougri, plié sur lui, tordu dans ses larges écailles, se chauffant le dos au soleil, se baignant à la pluie ou se séchant au vent. » Ce qui frappe le plus l’esprit des deux compères, c’est la folie et le désordre du monde humain, la miniaturisation des bâtiments, des places et des statues : « J’ai vu notre Louis XIV de là-haut, et il m’avait tellement l’air d’un singe à cheval sur un chien que j’ai tremblé pour ses jours en voyant un milan qui tournait au-dessus de lui prêt à descendre et à l’accrocher de sa serre. »

La Revue du Lyonnais

Dès 1834, Boitel commence son grand œuvre, La Revue du Lyonnais : «Fiers de l’encouragement que nous ont donné les souscriptions de Lyon vu de Fourvières (...) nous voulons étendre à tout le Lyonnais ce que nous avons fait seulement pour sa capitale » écrit-il dans le prospectus.

On ne peut pas parler de régionalisme ni de folklorisme à propos d’une ligne éditoriale qui affirme haut et fort sa prétention à l’universel : « Concentrés dans le domaine de l’art, nous resterons toujours placés en dehors des passions du moment, nous recueillerons toutes les paroles bien dites, toutes les choses bonnes à savoir et à garder. Notre revue servira d’arène à toutes les luttes d’esprit d’où pourra jaillir quelque lumière ; elle sera un territoire neutre où pourront vivre en paix tous les partis. »

Afin de définir au plus juste son projet, Boitel n’hésite pas à parler de «presse départementale», en saluant au passage les quelques deux-cents revues de la France Provinciale que la Révolution de 1830 et le nouvel espoir de la nation a fait éclore un peu partout dans les départements : «Nous n’aurons une littérature nationale que le jour où Paris aura cessé d’être le centre exclusif de la littérature en France». Propos autant romantiques que téméraires, sans doute prononcés en souvenir des imprimeurs Sébastien Gryphe ou Etienne Dolet qui furent ses devanciers.

Pourtant Boitel lança vraiment quelque chose qui, pour ne pas être vraiment un mouvement culturel, se révéla néanmoins davantage qu’une mode. Son premier titre fut Revue du Lyonnais. Esquisses physiques, morales et historiques; sous cette enseigne elle dura trois ans. En 1838, le format devint in-octavo raisin, le titre perdit son sous-titre. L’histoire de cette revue épousa celle de la carrière de son fondateur; l’atelier du quai Saint-Antoine ne possédait plus que trois presses à bras et employait à grand peine sept ouvriers quand, en 1852, à la suite de sérieux embarras dans ses affaires, il fut obligé de vendre son imprimerie, ainsi que la propriété de la Revue du Lyonnais, à Aimé Vingtrinier, alors bibliothécaire de la ville de Lyon.

Une disparition tragique et prématurée :

Léon Boitel fut également l’un des fondateurs du fameux cercle dit « le Dîner des Intellligences », réunion de trente joyeux convives qui banquetaient une fois par mois au Pavillon Nicolas, à Fourvière. Boitel demeure enfin comme l’éditeur de Lyon Ancien et Moderne ainsi que des deux magnifiques volumes de l’Album du Lyonnais, qui parurent en 1828 et en 1843.

Il se noya dans le Rhône et disparut prématurément, à quarante-six ans, le jeudi 2 août 1855, après un bon repas.

Conférence de Chantal Marie Agnès organisée par l'Esprit Canut

Cinéma Saint-Denis. 18 Janvier à 20 heures. Entrée 5 euros

03:11 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : imprimerie, lyonnitude, cinéma saint-denis, l'esprit canut, chantal marie agnès, léon boitel, lyon, littérature, culture, société, canut, revue du lyonnais |

mercredi, 11 janvier 2012

Le moine et le footballeur

Un footballeur multimilliardaire, l’inénarrable « Zizou » a déjà pris la place de l’abbé Pierre dans le cœur des Français (l’expression régulièrement répétée sur les chaines de télé depuis 98 possède quelque chose d’aussi pathétique que ridicule). Un autre footballeur guigne donc le même statut et part en croisade pour le conquérir

« Le mythe de l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux : la tête de l'abbé. C'est une belle tête, qui présente clairement tous les signes de l'apostolat : le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la canadienne du prêtre-ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les chiffres de la légende et ceux de la modernité ».

Avec cette phrase, Barthes plantait en 1957 son article sur l’abbé Pierre dans ses Mythologies. Cinquante cinq ans plus tard, c’est Cantona qui tente de devenir à son tour l’icône des sans-abris.

A propos de l’abbé Pierre, Barthes analysait la manière subtile dont la charité croulait « sous une foret de signes », évoquant « l’identité spectaculaire entre une morphologie et une vocation ». Il y aurait aujourd’hui beaucoup de choses à dire sur la façon dont la solidarité (version bobo et people de la charité) croule sous une forêt d'autres signes.

Sur le désordre de cette barbe en papier glacée, par exemple, sur le regard à la fois sombre et glamour, sur la mèche qui, pour remplacer le beret, sent autant le gel du salon que le vent de l'action. Beaucoup de choses à dire peut-être même sur le maillot (version post-moderne de la canadienne du prêtre ouvrier) qu'on vend et qu'on mouille, qu'on respecte et qu'on échange, Le milliardaire généreux récupère ainsi l'autorité séculaire du moine pauvre, et le footballeur-acteur la légitimité sociale du clerc : nous avons beau être dans un autre siècle, nous sommes toujours dans la confusion des signes. Et l'avertissement de Rabelais reste toujours d'actualité : oh, si les signes vous trompent, combien vous tromperont les choses signifiées...

00:05 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : rabelais, abbé pierre, cantona, emmaus, roland barthes, football, politique, société |

mardi, 03 janvier 2012

La mer pour vingt balles

De 1914 à 1918 disparurent de nombreux jeunes gens alors en pleine force l'âge : Charles Péguy au front, Guillaume Apollinaire au retour, de la grippe espagnole. On cite aussi souvent le nom d'Alain Fournier. Ces disparitions ont éclipsé celles d'autres gloires nationales, plus âgées. Parmi elles, Claude Debussy, emporté par un cancer, à 56 ans. Un musicen de génie qui a un front de chien indochinois, l'horreur de son prochain, un regard de feu et la voix légèrement enchifrenée : C'est ainsi que le dépeignit Léon Daudet dans ses Salons et Journaux, avant de rajouter qu'il se régalait d'un oeuf pas trop cuit agrémenté d'un petit morceau de foie ou de rognon au jus.

Paul Jean Toulet, qui se déclarait ami comme cochon avec l'auteur du Prélude, entretint avec lui une correspondance qui s'étala sur 16 années. Paul Jean Toulet était l'un de ceux qui, au soir du 30 avril 1902, n'avait pas hurlé son déplaisir ni crié : "Nous ne sommes pas heureux non plus!" lors de la création de Pelléas et Melisande. A Toulet, Debussy confiait donc qu'il était "une des rares personnes dont j'aime à recevoir des nouvelles". Cette correspondance est emplie des petites prévenances qui faisaient alors le charme des amitiés durables. On y parle souvent de nourriture : "Venez diner sans crainte demain, il y a une cuisinière qui évidemment n'est pas la petite nièce de Brillat Savarin, mais elle fait ce qu'elle peut"

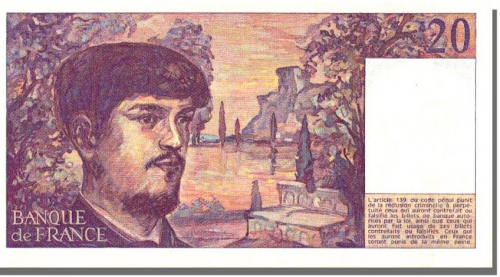

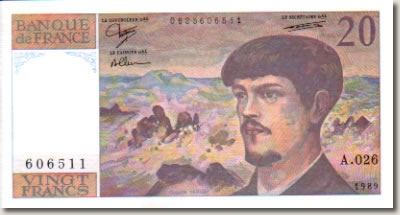

Le peintre Marcel Baschet, qui réalisa en 1884 le portrait de l'artiste (on peut admirer le tableau au musée d'Orsay) ne se doutait pas qu'un jour, une reproduction à l'identique en serait tirée à des milliers d'exemplaires pour finir dans la poche de millions de Français. Pour quelle raison un Debussy valait-il deux Berlioz ? Cela reste un mystère que la Banque de France gardera sans doute bien bouclé dans ses coffres. Imprimé en 1980, le Debussy fut livré aux Français avec la gauche au pouvoir, Mitterand à l'Elysée et une rose au Panthéon, en 1981. Curieux destin, pour un farouche nationaliste, qui se fit appeler Claude de France. Comme le Quentin de la Tour, il fut conçu par Taurelle. On découvre le musicien devant une mer et des récifs sur une face du billet. Il n'y avait pas eu une telle valeur faciale depuis 1950, date du retrait du Vingt francs pécheur.

07:36 | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : debussy, la mer, billets français, euros, léon jusseaume, société, crise de l'euro, actualité, politique, musique, économie |

jeudi, 29 décembre 2011

La plaisante sagesse lyonnaise

La nécessaire édification des lyonnais : tel est le but revendiqué en sa préface par Catherin Bugnard, académicien des Pierres Plantées et auteur, de La plaisante sagesse lyonnaise, derrière lequel se cache Justin Godard

Les fragments de La plaisante sagesse lyonnaise ne diffèrent en rien de ces recueils de maximes de n’importe quelle province, où une résignation qu’on appelle bon sens devient peu à peu une forme de soumission qu’on trouve plaisante pour décliner sur le mode de l’universelle persuasion les aléas conjoncturels d’une simple condition, qu’elle fut paysanne ou ouvrière. On y trouve donc des proverbes, sans doute réellement entendus, d’autres plus ou moins manigancés. Ce qui distingue la Lyonnaise des autres, c’est la revendication simultanée et permanente à un métier et à un quartier, le tisseur et la Croix-Rousse. C'est pourquoi les maximes de la plaisante sagesse lyonnaise se répertorient facilement autour de quelques thèmes:

- Les mortes saisons, tout d’abord, si récurrentes dans l’existence d’un canut, qu’elles feraient de l’espoir en l’épargne bourgeoise l’un des piliers absolus de sa sagesse :

- «Ce qui donne le plus de peine, c’est d’avoir rien à faire. » ;

- « Mange pas tout ce que tu gagnes durant que te le gagnes, si tu veux avoir de quoi manger quand te gagneras plus. » ;

- «Si tu veux avoir de l’argent devant toi, faut le mettre de côté. » ;

- « La première argent gagnée est celle qu’on ne dépense pas. » ;

- « Faut remplir sa cenpote avant que de prendre soif » ;

- « L’argent est plat, c’est pour qu’on l’empile. ».

- Le rêve de propriété ensuite. C'est ce rêve qui justifie l’effort fourni ; dans ces maximes, il croise souvent le regret de ne pouvoir travailler pour soi :

- « Nul ne fait si bien la besogne que celui à qui elle est » ;

- « Il n’y a rien de tel que d’être obligé d’y faire pour y faire » ;

- « Faut pas faire le besogne pour qu’elle soye faite ; faut la faire pour la faire. »

- Le marchand fabricant dont on se dit, pour se consoler, qu’on sera un jour égal à lui, devant la mort qui tout égalise :

- « Ne lui demande rien ; il a mal à la main qui donne » ;

- « Va pas rien croire que le juste milieu est le milieu juste » ;

- « Qui se ruine à promettre s’enrichit à ne pas tenir. » ;

- « Vois-tu, bien des fois qu’arrive que, malgré ses sous, un homme riche ne soye quand même qu’un pauvre homme. » ;

- « On ramasse pas des argents à regonfle sans les tirer de la poche de quelqu’un. » ; - « Le fabricant mange quand il a faim, le canut quand il a pain. » ;

- « Quand on te mènera à Loyasse, t’auras beau avoir ramassé tant et plus et même davantage, te n’emporteras que ce que t’auras donné. » (Loyasse est un cimetière de Lyon)

- La misère ou la précarité, selon les périodes de chômage ou de prospérité :

- « Qui ne peut faire avec le trop fasse avec le peu. » ;

- « Pauvreté n’est pas vice, mais c’est bien plus pire. » ;

- « Le temps vous dure plus à attendre la soupe qu’à la manger. » ;

- « Vaut mieux prendre chaud en mangeant que froid en travaillant. » ;

- « C’est au moment de payer les pots qu’on sent qu’on n’a plus soif. » ;

- « Vaut mieux un métier qu’une femme.»

- L’endurance ( seule façon de ne pas désespérer ?) :

- « Pleure tant que te voudras, te finiras bien par te moucher. » ;

- « Il sait assez, celui ne sait, s’il sait se taire. » ;

- « Fais ce que tu fais ; t’occupe pas du reste. » ;

- « Les vrais bons gones, c’est ceux qu’ont des défauts qui ne font tort qu’à eux. » ;

- « Ca qui est, est. Manquablement, c’est temps perdu d’y faire contre ».

- « Y’a pas de pays au monde où on s’en voye autant que sur cette pauvre terre. »

-L’inégalité des conditions, un constat récurrent :

- « Avec tout le bonheur qui se petafine dans le monde, que d’heureux on pourrait faire ! » ;

- « Quand tout un chacun fait ce qu’il peut, personne se crève.» ;

- « Nous autres, pauvres canuts, nous pouvons pas nous payer le médecin ; alors nous mourrons nous-mêmes. »

Ce florilège ironique et désenchanté se donne à lire comme le témoignage sans candeur d’une servitude résignée à la loi de la Fabrique, transmise telle un dogme et intériorisée dès le berceau : « T’es pas content de la vie ? Réfléchis voir un peu et te trouveras que c’est toi le fautif ». La Fabrique et sa dure loi y résonnent comme une allégorie universelle et baroque du monde lui-même. On songe à quelque cauchemar carcéral. La terrible lucidité du verdict est sans appel : « Entre les bêtes et les gens, y a ben souvent que le baptême qui fait la différence ». Ou bien : « Je me pense que si, sur cette terre, une fois d’hasard, c’étaient ceux d’en haut qui soyent en bas, et ceux d’en bas qui soyent en haut, et ben le monde serait quasiment pareil. » : Ni en l’Eglise, ni en la Révolution, ne demeure un lieu où placer l’espérance. Sinon en la ville elle-même. Comment décliner plus amèrement la vieille formule de Plaute, que décidément, l’homme est un loup pour l’homme ?

Justin Godart, auteur de la Plaisante Sagesse lyonnaise, visitant les hôpitaux du front (juillet - septembre 1917).

Ministère de la culture - Médiathèque du patrimoine

00:01 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : justin godart, plaisante sagesse lyonnaise, lyon, société |

mardi, 13 décembre 2011

L'homme au manteau vert

Je croise en salle des ventes un type au regard clair et déterminé. L'euro, m’assure-t-il, ne passera pas le mois d'avril. C’est donc le moment d’acheter de l’or. Car même avec ce qu’il a pris depuis le printemps dernier, il va encore grimper de 15 à 20 % d’ici le prochain. Inévitable, lâche-t-il dans son manteau vert. Tout ça m'a rappelé ce qui se passait avant le passage à l'euro, ces conversions du papier au métal pour ensuite repasser du métal au papier selon la loi financière du chiasme qui permet aux plus entreprenants et aux mieux lotis de rafler en tout 40%, crise ou pas crise, sur le gros des électeurs

Il y a dans ces pronostics quelque chose de fébrile, qui me laisse songer à ceux des turfistes de PMU. Sauf qu’ici, c’est une autre ambiance. J’ai vu partir hier un lingot à 36930 euros (+14,5% de frais de vente, faites vous-même le compte). Les maigres économies d’un type bourlingueur et distrait au monde ne m’offrent que les moyens de regarder les courses. Je regarde. Comme au casino. Toujours instructif de savoir ce qui se passe sur la pelouse.

Les 20 francs or, les 50 pesos, les demi-souverains mis successivement à l’encan trouvent preneurs à plein tarif, tout comme les débris d’or (y compris d’or dentaire). Mon bonhomme a sans doute raison : dans les milieux « informés », on anticipe sur la fin de l'euro comme il y a peu on anticipait sur la fin des monnaies nationales. Pendant ce temps, des politiciens disent au bon peuple qu’il va falloir « réguler les marchés financiers qui imposent leurs règles anti-démocratiques aux peuples ».

Cause toujours.

L’Histoire est bien un cirque, peu de progrès moral depuis l’empire d’Akkad. La monnaie ne vaut rien en soi, y’a qu’à voir le regard repu de ceux qui remportent la mise. C’est sur leur sourire qui ne fait qu’effleurer la surface des lippes que se jouent le cours et l’avenir des monnaies. Franc, euro, qu’importe ; l’homme est l’homme et les affaires sont les affaires. Seul prévaut l’adage souverain de l’homme au manteau vert : la monnaie appartient aux riches et ne survit que le temps qu’elle leur permet de faire des affaires.

06:34 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : crise, euro, politique, société, actualité, franc |

dimanche, 27 novembre 2011

Retour à Killybegs de Sorj Chalandon

Journaliste et romancier, Sorj Chalandon propose avec Retour à Killybegs un texte dense, dont le style cible le lecteur d’aujourd’hui en ne quittant que par à-coups le récit des événements, tout au long d’une narration croisée s’étendant sur presque un siècle. L’intrigue s’inspire de l’histoire de son ami, le militant et combattant Denis Donaldson (déjà héros de Mon traître, publié en 2008) ? Cet agent double irlandais fut assassiné à 56 ans en avril 2006. (Lire l’article annonçant sa mort ICI).

Vieilli pour les besoins romanesques de quelques années, Denis Donaldson prend donc le patronyme du seul personnage fictif du livre, Tyrone Meehan, héros et traître à la fois de la cause qu’il porte devant les siens et devant le monde. De retour dans la maison de son père, ce dernier s’improvise narrateur de ses Confessions ou Révélations, pour retracer son parcours chaotique à travers le Sinn Fein et l’IRA, la gloire et la trahison, avant d’y être abattu.

La trahison pourrait ainsi apparaître comme le motif premier de ce livre – comme la dramaturgie tissée entre les personnages le laisse entendre, et ce jusqu’au dénouement. D’un épisode à l’autre, et part le biais du je narrateur, ce traître que le lecteur suit de près lui apparait en effet, non pas sympathique mais plus prosaïquement humain, comme dans cette page où on pourrait le confondre avec un fonctionnaire terne et paisible :

« Un jour que je buvais des bières avec Sheila au Thomas Asher, un militaire britannique s’est approché de notre table et m’a demandé mon nom. Son officier s’est approché de moi en souriant :

-Laisse tomber, Meehan cotise à la retraite à présent.

Et Sheila a posé sa main sur la mienne. » (p 217)

Un traître, au fond, ce n’est qu’un type dont le combat prend de l’âge et qui vieillit comme un autre, sensible à sa réputation et soucieux de ne pas écorner l’image que le monde-et plus profondément lui-même - a de lui : tel semble être le discours de fond par lequel Chalandon explique le geste de son ami. La manière dont les services britanniques font tomber le personnage est de ce point de vue significative : en le menaçant de révéler le meurtre d’un de ses frères d’armes commis accidentellement de longues années auparavant, ce n’est pas sa cause qu’ils mettent en danger, mais la légende qu’il est devenu parmi les siens. Or le romancier laisse entendre que dans une existence aussi tragiquement et constamment marquée par la défaite politique de son camp, la seule victoire de Meehan aurait été au fond la construction de cette légende. Les années passant, le souvenir gardé vivace et secret de la mort de Dany Finley était devenu à son regard une faute. Les Britanniques jouent ainsi de la culpabilité de leur proie au cœur même du mythe qu’il est devenu dans la résistance à leur impérialisme. C’est ainsi que le personnage entre dans le double-jeu, et le lecteur avec lui. En creux s’amorce ainsi une méditation sur la société libérale et mondialisée qui se construit en marge du vieux nationalisme et de ses idéaux héroïques : quelle dignité, quelle grandeur, quelle gloire ce nouveau monde laisse-t-il aux individus ? Le récit de la terrible grève de l’hygiène menée dans les cachots de Margaret Thatcher (« un mélange de morgue, de chiotte et d’hôpital » – p 166), laquelle déboucha sur la grève de la faim et la mort en 1981 de Bobby Sands, Francis Hugues, Pasty O’Hara et Ray Mac Creesh, constitue de ce point de vue l’épicentre romanesque dans lequel le héros, au sens le plus pur du terme, n’a d’autre choix que de trahir ou mourir.

Ce que cette biographie romancée a de complexe et sensible, c’est la façon dont elle met en lumière la défaite programmée de la cause républicaine dans un siècle promis dès 1940 à la mondialisation. Sont-ils ainsi traîtres à eux-mêmes ou trahis par l’Histoire, ces héros dont l’idéal semble une cause perdue qu’ils se refilent à leur insu comme une boule de poison, de père en fils ? Dès lors, un autre motif sous-tend plus gravement ce livre, celui de l’héritage, celui de la filiation.

Au commencement de la tragédie de Tyrone Meehan était un père, dont les premières pages narrent rapidement les combats et la mort : « Avant d’être méchant (il faut lire rendu alcoolique par ses défaites), mon père était un poète irlandais et j’étais accueilli comme le fils de cet homme. » (p 16). Engagé dès 1921 contre le cessez-le-feu imposé parles Britanniques et la partition de son pays en deux, ce père, condamné à mort, puis gracié, devient très vite paria dans son propre pays : « Pat Meehan n’était plus un homme mais une défaite » (p18). Pourtant, comme le souligne Tyrone : « L’IRA, c’était la chair de mon père, sa vie entière, sa mémoire et sa légende ». Une défaite historique et un combat à poursuivre : lourd héritage, ciment romantique dans lequel les héros n’ont d’autres choix que se forger un héroïsme, à moins de devenir des vaincus ou pire, des traitres. La passation de cet héritage à son fils Jack est le fil conducteur par lequel chemine toute l’intrigue. Epouser l’échec du père est ainsi le prix à payer pour garder vivante la légende nationale. Dans un monde où ce qu’on doit à filiation est décisif pour l’estime qu’on a de soi, la radicalité du combat condamne ainsi au sacrifice.

On peut ainsi parler de l’hérédité de cette défaite qui, sur trois générations, abat une lignée d’hommes : Jack Meehan, fils de Tyrone et petit-fils de Pat, finira barman dans un pub irlandais de Christchurch en Nouvelle Zélande, confirmant le destin familial : « Nous n’étions plus une famille, à peine un troupeau blême ». (p 25)

Retour à Killybegs peut ainsi se lire comme une méditation sur une filiation rompue par l’Histoire. C’est lorsqu’il voit son propre fils épouser – pour son malheur - la cause irlandaise et être condamné à la perpétuité à son tour que Tyrone Meehan avoue pour la première fois sa lassitude. Une cause noble et héroïque, certes, mais sans issue devant l’indifférence de l’opinion, la marche du monde. Stupéfait d’apprendre la trahison de son père à sa sortie de prison, Jack le retrouve une dernière fois dans la maison de Killybegs au cours d’une scène où se joue un drame qui les dépasse tous deux, celui de leurs aïeux :

« -J’ai eu un père pendant 20 ans, et puis il est mort

Je regardais Jack. Il y avait tellement de Meeham en lui. J’ai failli sourire de lassitude. Je me suis dit qu’il était tout ce qui me restait.

-Comment peux-tu me regarder en face, hein ? Comment fais-tu ?

-Je regarde mon fils.

-Je t’interdis. Ne prononce jamais ce mot. Jamais : » (p 146)

Après avoir consacré deux livres à cette histoire, dont celui-ci que l’Académie Française a couronné, Sorj Chalandon affirme qu’il écrira encore sur l’Irlande, « mais plus jamais sur cette histoire de trahison » . A Mathieu Menoss qui, dans un entretien publié dans La peau sur les mots après la parution du premier livre, Mon traitre, lui demandait s’il était parvenu aujourd’hui à considérer Denis Donaldson comme »une victime de cette putain de guerre », Sorj Chalandon répondait :

« Oui, tout à fait. Des combattants de l'IRA sont tombés les armes à la main. Des civils sont morts sous les bombes. De jeunes Anglais, la vingtaine tout juste, se sont retrouvés face à la mort dans les rues hostiles de Belfast. Des grévistes de la faim se sont sacrifiés. Et je pense que Denis Donaldson fait partie de cette humanité que la guerre a saccagée. Le leader révolutionnaire irlandais Michael Collins disait :

- Je n'en veux pas aux Anglais pour nous avoir combattus. Pour nous avoir emprisonnés, torturés ou tués. Je leur en veux pour avoir fait de moi un tueur.

Et moi j'en veux aux Anglais d'avoir fait de Denis Donaldson un traître. Je le vois encore sur la photo au camp de prisonniers de Long Kesh, la main sur l'épaule de Bobby Sands. Si ce dernier fut enterré avec les honneurs militaires dans le cimetière de Milltown, où reposent tous les héros de la République, Donaldson fut enterré dans le cimetière des oubliés, de l'autre côté de la rue. »

Ce roman, Retour à Killybegs, est d’une certaine façon son autre et ultime tombeau.

RETOUR À KILLYBEGS de Sorj Chalandon. Grasset, 336 p., 20 €.

22:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, sorj chalandon, retour à killybegs, sinn fein, ira, denis donaldson, politique, société |