samedi, 19 novembre 2011

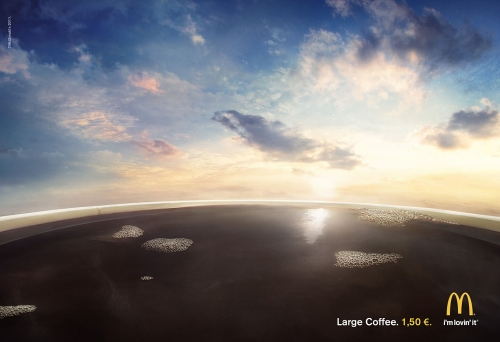

Large coffee

La terre d’Eluard était bleue comme une orange, celle de Mac Donald, ronde comme un bol de café. Lyrique, le concepteur de l’affiche a gommé toute présence humaine de ce matin qui aurait pu être le premier du monde ; est-ce pourtant une si bonne idée que ça, cet océan de café, cette mer noire au point qu’on la croirait, à perte de vue, polluée de pétrole ? Le bel arôme s’y noie plutôt qu’il n’y charme la narine, n’en réchappe que la vision repoussante d’une bibine imbuvable qu’on ne saurait plus jamais nommer désir. Bien trop américaines, ces vagues de café-boutasse répandues sous un ciel à l’immensité factice autant que forcée: Ici l’horizon n’est qu’un bout de plastique blanc ou une frontière de céramique. Le petit zinc est loin, l’aventure tout autant : passé le rebord de ton bol, le vol promis par l’affiche cherra dans l’abîme des sept milliards d’individus sur Terre, ton quotidien au précaire parfum de crise.

Large Coffee : On pense à ces petits cadres aux traits las qui emplissent les vols d’United Airlines et survolent le monde, chacun plongé dans son souci, à la violence matinale d’une humanité qui se répand de métropoles en métropoles, comme tache d’huile sur continents. Flots, flux : la planète tout entière envahie de leur communauté, la mer à leur image, vide de tout danger apparent, mais prompte comme jamais à la sombre catastrophe : 1,50 euro, le prix du café allongé, dit large, parmi la meute. L’artiste a signé, c’est ce M en capitale jaune comme l’or, initiale emblématique de l’uniformité d’une mondialisation qu’on ne dira plus galopante, mais désormais galopée. Reste plus qu’à nous vendre le ciel pour quelques euros de plus, barbe à papa, sorbet à la menthe, coktail céleste, I'm lovin'it

12:55 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : large coffe, macdonald, helsinki, publicité, société |

mardi, 15 novembre 2011

L'écharpe de K

Les ronds se tirent vite. Tout ça n’est pas nouveau, non. Mais depuis peu, ça s’est corsée, la vitesse à laquelle l’argent coule. De plus en plus leste, virevoltante et fatale, la monnaie : tirer sur chaque dépense jusqu’à la fin du mois, c’est devenu une façon d’être seul au monde. On y arrive en tirant par ci, par là, les bouquins, les plaquettes de beurre, les chaussettes. Geste furtif, et hop. Le franc est en train de vivre ses dernières années. Une clique d’économistes parie sur l’euro à venir. Comme ça, tout ça, paraît abstrait, lointain. Situation précaire, certes, que la sienne : tester la méthode torcheculative de Rabelais sur des infirmes moteurs et cérébraux dans une banlieue parisienne dont on vient juste de changer le nom, tu vois, de Les Gonesses à en France, comme si pour améliorer le sort des pauvres il suffisait de changer de nom… Et puis les occuper comme tu peux, les infirmes, ça s’appelle éducateur, il fait le job, comme on dit à présent des footballeurs, alors qu’il n’a même pas le diplôme en poches : avec la rigueur, mot depuis peu entré en fonction, on regarde plus trop nulle part qui fait quoi.

La seule conclusion qu’il en a tirée, c’est qu’au moins pour surnager, s’il doit vivre encore longtemps, durer, et sait-on jamais une vie, parfois ça dure, il faudrait reprendre des études, ces sacrées études qui lui ont toujours tant coûté, comme si tenir en place à écouter des faux savants, non vraiment.

Parce que de véritables études pour lui jusqu’alors, ça restait quand même l'école de la rue, celle de la route, de la scène, et puis les petits jobs par ci, par là, d’usines en administrations, d’hôpitaux en commerces, le boulot, la démerde et la débine à chaque fois remise au lendemain. La scène et le carnet de notes, et toujours tout recommencer. Engagé dans rien, endetté de rien. Survivre en temps de crise. Tenir bon. Rien devoir à personne.

Je raconte donc l’histoire d’un étudiant tardif et fauché. Tu imagineras que la scène se passe au printemps 1986. Cet éternel instable trime donc dans un foyer pour handicapés à Tremblay trois journées de treize heures, avant l’ère de la sinistre Aubry, ça faisait 39, la semaine pour tout dire. Depuis peu, la situation dans le pays s’est durcie. Elle en finira plus de se durcir, au fur et à mesure qu’on ouvrirait les frontières et ferait monnaie commune et qu’on l’aurait dans le cul, la situation. Le bel enfumage. Plus la même insouciance, non : Ni dans la capitale ni ailleurs. A moins que ce soit lui, depuis qu’il a vraiment réalisé dans sa chair de mortel qu’il est tout seul au monde, que c’est leur lot à tous, que se croire en famille c’est quand même un sacré luxe, et que trois rides lui barrent le front, à moins que ce soit lui qui finalement se soit rendu, ait accepté que ça irait peut-être mieux en retroussant les manches et en roulant une bonne fois pour toutes pour sa bosse par les sentiers de l'insertion.

Il a suivi ce jour-là la rue des Ecoles jusqu’à son extrémité, son bout. Il a passé la fière Sorbonne toute de pierres vêtue, le cœur-Villon pincé, il a filé devant le Collège de France dans le jardin duquel rêve, oui c’est le mot vraiment, rêve Montaigne, et comme on n’a pas voulu de son dossier à la Sorbonne –déjà trop vieux – il a poussé jusqu’aux tours si laides en face du Nemrod, ce campus hâtivement bâti. Il a d’abord bu un café, puis deux pour se remonter le moral, ah que n’a-t-il étudié du temps de sa jeunesse folle ? Dans la rumeur des conversations, le cliquetis de cuillers à café dans les tasses vertes que sur leurs plateaux ronds des garçons en pantalons noirs, tabliers blancs, trimballent comme s'il était en train de s'égarer dans une page de Sartre. Un rendez vous avec le Président de Paris VII, rien que ça, à quoi ça ressemble, un président de Paris VII songe-t-il en laissant traîner son regard sur ces tours salies dans la brume qui ressemblent à un coin de banlieue planté par mégarde à deux pas de Notre-Dame.

Finalement ça a marché. Il a fait valoir la compagnie théâtrale créée jadis, l’ouverture rectorale accordée à cette époque, un bouquin édité en 81, plusieurs articles sur une ou deux pièces, tout ça, il n’en revient pas, le président de Paris VII lui a dit : « vous n’allez pas perdre un an pour rien, ça peut faire une équivalence professionnelle tout ce que vous me racontez là, vous n’avez plus de temps à perdre… » Une équivalence professionnelle ? Alors qu’il n’a pas suivi un seul cours, le voilà déjà en deuxième année, le voilà les deux jours de la semaine qui lui restent après les trois perdus chez les handicapés, à suivre un cours sur La Religieuse, un autre sur La Peau de Chagrin, et le plaisir de retrouver ce latin qu’il n’a jamais vraiment égaré depuis son cher et vieux lycée de province, le Pollio de Virgile et le Pro Archia de Cicéron. En septembre, les bombes ont pété rue de Rennes, à la Fnac où il va chercher les bouquins qui lui manquent. Comme c’est curieux, ça. Il lit la Poétique d’Aristote tandis que des passants innocents, non loin, payent la facture d’Eurodif, et Chirac, le soir, avec du sang sur les mains qu’on ne voit pas, mais tous ces rictus qu’on voit : « mes chers compatriotes », on dirait un Homais désappointé. A cette époque, il lit tout le temps, comme on respire. Quand il marche dans Paris, c’est la force des auteurs qui le portent, exactement ça, et lui montrent les magasins d’aujourd’hui, le délabrement dans lequel les êtres sont. Ce qui fait que ce qu’il dit quand il ouvre la bouche n’est pas toujours clair, branché au bon endroit. Qu’importe, se dit-il. Autour de lui, ça ne compte plus. Aucun ne l’aidera à survivre, à trouver salaire et pitance, rien d’autre que lire. Pas de temps à perdre. Plus de temps. Un prof, un jour, en lui rendant une copie lui dit : « vous, il faut passer l’agrégation, et vite… » Comme si tout à coup, au son de cette voix, il rentrait à la maison... Comme si passer l’agrégation n’était au fond qu'une formalité ressurgie du néant.

Le voilà donc dans cet amphi où résonne un cours de licence. Enfin, un cours… On vient de la Sorbonne, on vient de l’ENS, on vient de Censier, de partout pour écouter la star. La star de Jussieu. Même à Paris, flotte quelque chose d’atrocement provincial, se dit-il. Il s’est inscrit à son cours parce qu’il n’a pas de temps à perdre. Les stars l’emmerdent, l’ont toujours emmerdé, celle-ci comme d’autres, on dirait une madame de Bargeton égarée là devant ces Rubempré niais à mourir, mais il paraît que K…, contre un exposé bien ficelé, refile facilement l’unité de valeur. Et ça, il en a besoin. Comme il a besoin de monnaie. La sémiologie et lui, jusqu’alors, les théories du signe… De la Bible jusqu’à James Joyce, rien que ça, a-t-elle annoncé avant de distribuer à tous les auditeurs une liste d’exposés, comme si elle marchait sur la lune.

K… est une fort jolie eurasienne, jadis trotskiste et parvenue avec la grâce d’une papesse de la gauche mitterrandienne dans ce qu’il est convenu de nommer la force de l’âge. Lui, il a tiré au sort « la théorie du signe dans la Logique de Port-Royal ». Diable ! Arnauld, Nicole, et cette affaire de raison janséniste, le jugement. Voilà de quoi l’occuper quand il garderait cette semaine les fauteuils au foyer. Jongler avec les syllogismes. Les mater. Ah, les mots considérés « comme des objets de pensée » et ceux qui ne font que renvoyer « à la forme et à la manière de nos pensées ». Ceux qui et ceux qui ne font que. Tout est là. S’il y a une théorie plausible là-dedans, nous partirons d’une prémisse remarquable, c’est qu’elle ignore l’arbitraire. Au sortir du métro, déjà des bradeurs d’écharpes étalées à même le sol. Il ya toujours eu des vendeurs à la sauvette, des vendeurs de tout, et puis des musiciens. La débrouille. Ces écharpes écossaises, à 20 francs l’une, il en portait d’ailleurs une en ce mois de février – ça devait être 1988 – qui commençait à s'effiler, nouée autour du cou, grise, blanche et noire, et qui gardait son odeur rance et tenace à lui, son propre parfum comme en conserve, qu’il humait dans la journée, comme on hume une superstition. Comme deux chiens affamés, Mitterrand et Chirac allaient se jeter à la gueule l’un de l’autre la libération des otages, toujours cette sale histoire de l’uranium et des millions d’Eurodif, « les yeux dans les yeux je le conteste », on s’en souvient, Dieu-Grenouille serait réélu, et Libération, le journal que lisait K… et dans lequel elle-même et les gus de sa bande écrivaient parfois des articles d’indignés titrerait bravo l’artiste, et le pays berné. La décomposition de l’artiste, comme celle du pays, galopante

Un jour, son tour vint d’aller mendier son 18/20 devant la bruissante assemblée. Pendant que les strapontins claquaient, miroir de poche en main, Julia se refaisait une beauté habile. Car elle commence à avoir l’Eurasie fatiguée, ça se comprend. Derrière elle, le tableau est empli d’équations et sur le bureau est posé le chiffon pour effacer les traces de ceux qui nous ont précédés. C’est ça, la connaissance, un long chemin. Il avance la main pour s’en saisir, de ce chiffon empli de poussière blanche, et au tout dernier moment s’aperçoit qu’en réalité, ce chiffon est une écharpe, une vraie, comme celle qu’il porte à son cou. Une de ces écharpes que les pauvres vendent au noir à des pauvres dans le métro, vingt balles, oui, on disait alors vingt balles, vendre comme on jouerait de la guitare et la porter de longs jours jusqu’à ce qu’elle sente l’odeur, ton odeur. Il hésite.

K… fait une moue et pose sur sa main à lui qu’il vient d’immobiliser devant cette foutue écharpe ? ce maudit chiffon ? il ne sait plus qu’en penser. Elle pose son regard aux longs cils et c’est vrai qu’il est beau et profond, ce regard qu’elle laisse glisser le long de son avant-bras à lui, son bras, sa bouche, ses yeux maintenant, elle le fixe quelques secondes tandis qu’il rosit, pris en flagrant délit de pauvreté. Et elle, l’universitaire qui théorisa si joliment les lois les plus retorses du langage et de la Révolution, d’une voix sèche, sucrée, tombant comme un couperet lâche : « Vous ne pensez tout de même pas que cette écharpe est à moi ? »

Je dédie cette fable à toutes celles et tous ceux qui galèrent pour mener à terme quelques études leur permettant (peut-être) de survivre dans la Jungle.

06:06 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, jussieu, julia kristeva, la logique de port royal, théories du signe, sémiologie, précarité, mitterrand, chirac, politique, société |

vendredi, 11 novembre 2011

Etat des lieux

18:58 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, société, tom et jerry |

jeudi, 22 septembre 2011

Sécurité musicale

C’était en 1980, les premiers walkmans en France, on allait jusqu'aux States pour les avoir moins cher -environ 1500 balles là-bas quand même- le boitier bleu et gris SONY dans lequel se glissait lestement la cassette et hop -pas laisser la bande magnétique se prendre dans les fourches -, et puis les écouteurs en mousse noire, cette sensation soudain, ce décollage tu dirais, écouter le Messie d’Haendel dans la rue comme dans sa piaule et se déployer en stéréo au milieu des badauds comme un oiseau large de vingt mètres ou du Janis Joplin qui défonçait toute la place, toute la brume, toute la ville, les barres qui se dissipaient sous nos yeux et tout ce quartier de cons qui disparaissait en imagination, tout à coup la rue cessait d’être ici toute seule comme juste une rue et devenait du tout là-bas, où l’on voulait, le territoire feignant d’être large devant nos pas - même dans le bus de banlieue on était comme sur l’autoroute-, tout quoi qui s’élargissait et alors chacun avait le sublime ou le grandiose facile, ce qu'ils en ont produit à Taïwan t'as pas idée mon pote, à portée d’oreilles, comme si on était quand même libres, tu vois. Libres. La musique déplaçait les frontières locales et nationales et ça mon pote, ça faisait drôlement bien de trouver ça wouaahhh, l'air inspiré, en même temps chaque individu sans s’en rendre compte commençait à s’enfoncer en soi-même, tout recroquevillé à disparaître à force d’écouter Janis ou Haendel rue Victor Hugo, jamais tant coincés en soi depuis qu'on défonçait les frontières à coups de musique, comme si c’était fait pour ça la rue, à force que l’espace public devienne mon espace, ma piaule et c’est tout, là où j’écoute toute la musique que j’aime comme le braillait le Johny Ah que, trente ans avant de devenir, tu sais pas, comédien de théâtre, un vrai, mais oui. Bref, dans la rue, tu rencontrais Haendel, Janis ou Johny, le reste, c’était en gros plus que des beaufs, toi compris.

Aujourd’hui rien de plus simple, rien de plus commun que ce quotidien musicalisé à ma guise, à ta guise, la sensation est usée et dès l’aube dans le bus chacun l’a dans l’oreille sa fuite, son slam, son évasion, y’a même des gars des garces qui n’ont jamais connu le monde d’avant, le silence pesamment indécrottable dans la rue, l’enfermement entre voisins dans le quotidien de ces quelques rues et le monde vrai qu’on imaginait loin tout autour quand fallait prendre son sac à dos et poireauter des heures sur une bretelle pour le rejoindre, on se demande même parfois ce qu’ils faisaient et ce à quoi ils pensaient les néanderthaliens du siècle dernier, quand ils n’avaient rien dans les oreilles chaque jour durant les trajets qui les emmenaient métro boulot dodo, comment ils respiraient, comment ils s'animaient, ce qu’ils devaient (pour parler poliment) se faire chier avec rien que leurs pauvres pensées à eux dans les oreilles, en ces temps-là que la musique ne s'écoutait qu'au salon, non, franchement, ça devait être insupportable, non, raconte, toi qui as connu cette préhistoire, cet autre siècle-là...

06:10 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : baladeur, années 80, musique, société, littérature |

mercredi, 21 septembre 2011

Gazette de Solko n°1

05:52 | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : solko, société, politique, dsk, berlusconi, standard & poor |

jeudi, 01 septembre 2011

Faire des vagues

07:57 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : politique, guérini, prevost désprez, société |

vendredi, 19 août 2011

Gare à la rentrée

« La rentrée va être chaude ! » : c’est en passant devant une terrasse, l’autre après midi, que j’ai chopé au vol cette pensée, profonde et originale. A quoi songeait-il, l’individu qui la proféra d’un ton si hardi? A la récession, dont une tonitruante sœur Anne aura passé l’été à nous déclarer, aux infos comme ailleurs, qu’elle pointerait fatalement le bout de son nez sale sur nos cotes d’Azur et d’Armor, un jour ou l’autre ? Aux «mesures d’austérité », périphrase moderne pour dire la gabelle et autre dime que la gouvernance postmoderne a réinventées afin de donner au péquin moyen le sentiment dorénavant suranné qu’il demeure le citoyen d’une quelconque et prospère cité européenne ? A la médiocrité du personnel politique qui part en campagne léger et court vêtu ? Tout spécialement celui de cette stupide gauche, condamné pour être électoralement crédible dans l’opinion à faire mieux sur les marchés que celui de droite ! Et à convaincre à coups de y’a ka un peuple saturé de démagogie qu’il roule pour lui en plaidant haut et fort pour l’augmentation de l’impôt ? Ecoutez bonnes gens leurs riches, qui déjà donnent l’exemple… A moins qu’il ne fût simplement question de ce qu’on appelait jadis une saison nouvelle : saison théâtrale, saison des arts, saison culturelle et intellectuelle ? Au vu de la faune d’indigents avinés qui composait la tablée d’où l’aboiement fut jeté, c’est bien peu probable.

Alors ? Cette rentrée-ci sera-t-elle plus chaude qu’une autre ? Le bougre faisait-il référence aux émeutes des « révoltés » et autres « indignés », qui assurent par milliers, et pour pas même une rondelle de soda, la promotion de la dignité démocratique sur les écrans de Big Brother ? Indignés, pélerins, (je reprends les termes si comiques des infos…), les arrière petits enfants de Hessel et du dalaï lama contre ceux de Benoit XVI, comme quoi, l’histoire, quand ce n’est plus que du mauvais spectacle fabriqué et raconté aux gens par des VRP octogénaires, ça patine lourdement.

Dans sa kermesse médiatique, le signe est devenu si arbitraire et le monde si peu surprenant que la formule lapidaire pouvait au fond s’appliquer à n’importe quel événement filant, en boucles et en rondelles, par nos cervelles essorées. « C’est chaud !» : à moins qu’il ne fût plus prosaïquement question d’une affaire professionnelle ou sentimentale, individuelle autrement dit. On a beau être bientôt sept milliards de fourmis multiculturalisées, sa petite existence à soi, ça compte aussi dans la vaste fumisterie universelle, et c’est parfois bien chaud aussi : y’a qu’à voir la chronique malsaine des faits divers, disparitions, viols de laetitia, jessica, nafissatou et autres lolita, crimes en séries de dsk en patron, qui assurent en arrière-fond le confort moral des psychopathes refoulés qui se gavent à vingt heures des récits de Marie Drucker.

A moins encore qu’il ne fut question, moins métaphoriquement, du temps qu’il fait ?Souci éternel des hommes et des femmes, au fond bien plus fondamental que leur rouerie politique à tous deux ! De ce putain d’air africain, qui va encore se répandre par nos sentiers et nos rues, cet air cuit et recuit sur du sable pendant des jours et des nuits, jusqu’à en devenir vide de toute vie, et dont s’enchante les vendeurs de crèmes solaires et de sorbets chimiques ; cet air chasseur d'humidité, venu poignarder dans le dos jusqu’à la belle matineuse, et qu’il va falloir encore supporter jusqu’à l’orage... Oui, c'est chaud ! Et ce n'est, semble-t-il, qu'un prélude au show qui nous attend, sorte de bouquet final pour la surprise de tous. Au bar des amis, on en frémit d'avance...

19:35 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : crise financière, jmj, société, politique, météo, actualité, canicule dans le rhône, marie drucker |

mardi, 05 juillet 2011

Dsk président

Pour moi, un type capable de se faire filouter dans une suite du Sofitel par une prostituée qu'il se paye avec le pognon de sa femme n'est guère plus capable d'assurer le destin du pays qu'un obsédé sexuel qui saute sur tout ce qui passe. Aussi, qu'il y ait des gens pour s'interroger encore sur l'avenir politique de Strauss-Kahn à la tête du PS en dit long sur la décomposition avancée de ce parti.

Très pénible, très malsaine, mais sans doute très juste impression que cette affaire lamentable révéle et qui me pourchasse à les voir tous, les acteurs, les sportifs, les journalistes, les hommes politiques : que dans cette société ceux qui réussissent, de quelque bord qu’ils soient, pensent tous la même chose, et c’est au fric. Et qu'ils sont prêts à fermer les yeux sur tout au nom de cette complicité-là. Alors, à la tête de ce convoi carnavalesque dans cette société de contrefaçons, DSK président, in fine, pourquoi pas ?

18:37 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : politique, société, socialisme |

samedi, 25 juin 2011

Faites du cinéma

Le jour où les adresses IP deviendront plus chères que les pas de portes, peut-être que le monde virtuel redeviendra à part entière une part domptée, une page écrite, un tableau achevé du monde réel. Ceux qui, croyant converser avec le monde entier grâce à leur portable s’apercevront, dépités, qu’ils n’ont jamais tenu le crachoir qu’à quelques dizaines, voire centaines de personnes éparpillées un peu partout, reviendront sur terre.

A cette époque, le Japon sera-t-il toujours habité ? La Grèce sera-t-elle ou non devenue une colonie chinoise ? Le Qatar aura-t-il envoyé le premier specimen humain sur mars ? Et la France ? Martine Aubry sera-t-elle enfin présidente ? Pourra-t-on enfin y fumer tranquillement son chichon sur le perron d'une église en sortant du baptême du fils de ses voisins gays ? De quel archipel financier indéfini sera-t-elle la colonie ? Non contents d'avoir voulu être tous égaux, serons-nous enfin tous pareils ?

Il parait que débute la fête du cinéma. Voilà qui me donne envie de faire de la musique, où d’offrir une cravate à pois, comme celle à Gilbert sur la photo, à mon vieux papa...

12:18 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fête du cinéma, société, politique, france |