mardi, 12 octobre 2010

Défilés, défilés ...

Je n’irai pas défiler aujourd'hui, pas plus que je ne suis allé défiler les jours précédents, parce que je ne crois pas que ce mouvement (contre une réforme en grande partie déjà votée) ait la moindre chance d’aboutir, surtout dans le contexte européen défavorable où elle est conduite. Quelle que soit la mobilisation (3, 4, 5 millions…), ce sera toujours une minorité vous diront les « patrons », au regard du nombre des électeurs. Tiens, à titre d’exemple, Jean Marie Le Pen, au premier tour des élections présidentielles de 2007, a mobilisé trois millions huit cent trente quatre mille cinq cent trente voix. Vous auriez accepté vous, qu’au nom de ces presque quatre millions de voix, on lui accorde une légitimité quelconque ? Vous n’en aurez pas davantage dans la rue, ne rêvez pas ! D’ailleurs je me demande à quel jeu les syndicats, qui savent cela, jouent… Se compter, soit. … Pour certains, je ne doute pas que le « comptage » commence à coûter cher en jours de grève, et ce pour un résultat devant lequel les chances de gagner à l’Euromillions sont presque plus importantes. Sarkozy n’est pas un dictateur tout puissant contre lequel il faudrait lutter et qui éventuellement pourrait revenir en arrière (revenons sur Terre) mais un rouage, un VRP du système. Il ne cédera pas parce qu’il sait que le système tient et qu’il peut compter dessus : il joue sur du velours, pour le coup, avec une presse européenne acquise à la réalité de la crise… Me demande si le pouvoir en place, parmi lequel j’inclus le PS et le vicieux président du FMI, lorgnant sur un scénario déjà joué en 68, n’a même pas intérêt à ce qu’il y ait le plus grand nombre possible de manifestants dans les rues, un vrai bordel de merde d'automne social (qui changerait du printemps, hein!), pour pouvoir démontrer en temps utile le caractère vraiment inefficace de ces rassemblements d'un autre siècle, et par contrecoup le caractère désormais incontestable de l'ordre rétabli. Stratégie de l’étranglement, rien de moins. Qu’un peu d’eau (quelques tsunamis, une ou deux prises d’otages, une petite coupe d'Europe à la con par ci, une saison de soldes par là, et les fameux bouchons des départs en vacances…) passent sous les ponts, et l'heure venue...

Mon « romantisme social » est je l’avoue au degré zéro. Mais bien m'en prend. Question de survie, dans l'fond !

Chat averti, il est vrai, craint l’eau froide.

Bref. "Défilés, défilés", n'est-ce pas la version tristement post-moderne de ce tub débile de Dalida et Delon, comment, déjà ?

"Paroles, paroles.... "

Aujourd’hui, sans état d’âme particulier, comme chaque jour, j’irai gagner ma croute…

08:47 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, manifs, société, actualité |

samedi, 09 octobre 2010

Front commun contre OL Land

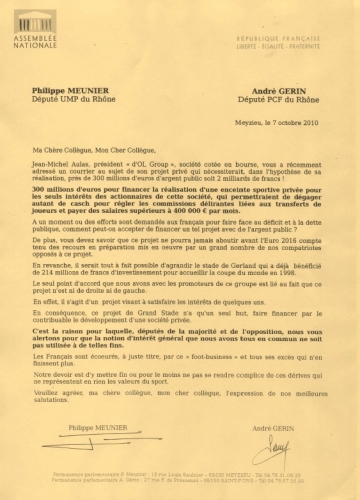

A l’heure où l’Olympique lyonnais est en pleine crise (les supporters ne cessant de demander la démission de Claude Puel) et en plein grand écart (l’équipe est, avec 9 pts, première de son groupe en ligue des Champions mais 17ème et première non relégable en championnat), Jean Michel Aulas, son insatiable président, a écrit à l’ensemble des députés pour leur assurer que « le projet de Grand Stade n'est ni de droite, ni de gauche ». En s’adressant aussi aux parlementaires, les députés Philippe Meunier (UMP) et André Gerin (PC) viennent d'y répondre par une missive commune en date du 7 octobre dont je reproduis la photo. Un tel front commun est suffisamment rare pour être cité.

Les Français, notent-ils "sont écoeurés par le foot business et tous ses excès qui n'en finissent plus".Tous deux dénoncent l'investissement public versé pour cette infrastructure : 300 millions d'euros selon eux, 180 millions selon le Grand Lyon et OL Land. Et la charge est dure : « 300 millions d'euros pour financer la réalisation d'une enceinte sportive privée pour les seuls intérêts des actionnaires de cette société, qui permettraient de dégager autant de cash pour régler les commissions délirantes liées aux transferts de joueurs et payer des salaires supérieurs à 400.000 euros par mois ». Et ce « à un moment où des efforts sont demandés aux Français pour faire face au déficit et à la dette publique ». Les deux députés plébiscitent la solution, plus raisonnable à leurs yeux, d'agrandir le stade de Gerland qui, rappellent-ils, a déjà "bénéficié de 214 millions de francs d'investissement pour accueillir la coupe du monde en 1998". Ce projet, soulignent-ils enfin, n'est en effet "ni de gauche ni de droite", mais il "vise à satisfaire les intérêts de quelques-uns".

Dont, on le sait, l'actuel maire de Lyon Gérard Collomb...

22:48 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : andré gérin, philippe meunier, politique, jean michel aulas, ol, claude puel, ps, pc, ump, ol land, décines, société, football |

vendredi, 08 octobre 2010

La décennie qui vient

La première décennie du XXIème siècle est en train de s’achever sous nos yeux. Encore neuf comme celle-ci, et youp la boum, on change à nouveau de siècle ! Il est certain que passer de 2099 à 2100 fera moins de baroufle que passer de 1999 à 2000. Les enfants qui naissent à présent seront alors nonagénaires et avec le recul, pourront avoir un avis plus pertinent que nous autres qui ne seront plus sur le siècle qui se sera écoulé.

Quand me revient à l'esprit tout ce qui s’écrivait jadis (jadis, c’est désormais le vingtième siècle) à propos de cet an 2000, lequel tient désormais du naguère, j’ai tendance à penser que ce fut much ado about nothing. Et cela ne m’invite guère à faire des pronostics (enthousiastes ou catastrophiques) sur l’an 2100. Il est certain, comme l’affirma Montaigne en des temps désormais antiques, qu’« au plus élevé trône du monde si ne sommes assis que sur notre cul ». Voilà bien la seule chose dont on peut être certain qu’elle demeurera sûre.

Le très médiatique attentat du World Trade Center qui a ouvert la première décennie du nouveau siècle aurait, disent certains, été un événement suffisant pour signer notre entrée collective dans un nouveau monde. Sur le plan politique, sur le plan économique comme sur le plan culturel, cette première décennie n’aura été pour moi qu’une simple décennie de transition. On sent que c’est durant celle qui vient que vont se cristalliser les affirmations décisives qui structureront le monde de demain. La question de l’Europe, celle de la crise et sa gestion par les alternances de gouvernements socio-libéraux, la culture du numérique : voilà par exemple trois sujets-chantiers dont bien malin qui pourra prédire le futur.

Si je me tourne vers les derniers siècles, je peux m’amuser à dresser quelques constats :

1715 : fin du règne de Louis XIV et, ipso facto du siècle précédent marqué par l’absolutisme et le classicisme.

1815 : Chute définitive de l’Empire et retour des Bourbons sur le trône : les espoirs suscités par la Révolution sont bel et bien remisés dans les cartons de l’Histoire et le XVIIIème siècle s’achève dans les balbutiements de la Révolution industrielle qui permet à une bourgeoisie autoritaire d'assurer un pouvoir plein de morgue.

1914 : Une catastrophe sans précédent met brutalement fin au positivisme béat d’une Belle Epoque paradoxale. La Der des der, suivie bientôt par sa seconde, sera l’acte fondateur de la SDN et de tous les organismes à vocation de gouvernance planétaire.

Quid, alors, des années centrales 2010/2020 à venir, et comment envisager le véritable commencement du XXIème siècle ?

19:34 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, actualité, france, europe, société, culture |

vendredi, 01 octobre 2010

L'obèse défunte

A un collectionneur, rencontré par hasard : « cela fait longtemps que je ne vous ai pas croisé en salle des ventes...

Lui : -Que voulez-vous, chez moi, les planchers craquent... »

Cela n'a rien à voir (quoique ...) , mais j'ai trouvé ça très drôle : lu sur le net qu'une girondine de 63 ans et de 130 kilos s'était vu refuser l'incinération dans les différents crématoriums de la région bordelaise sur le motif d'une trop forte corpulence. Sa fille a dû pousser jusqu'à Toulouse (!) pour trouver un crématorium assez large pour laisser passer l'obèse défunte. Elle songe, évidemment, à porter plainte pour discrimination (les cabinets d'avocats ont de beaux jours devant eux) ...

21:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : crématorium, abondance, obésité, culture, consommation, france, société |

mercredi, 22 septembre 2010

Le p'tit bal perdu

Bourvil est mort le 23 septembre 1970. Je rentrai en seconde, au lycée du Parc - là, les choses allaient devenir sérieuses, du moins est-ce ce que je m'imaginais, venant d'un collège de Bron où la situation s'est depuis paraît-il inexorablement dégradée. Dans ce lycée du Parc, près des serres chaudes et des pelouses vertes, je crus quelques mois humer des parfums de siècles passés, avant d'apprendre, désolé, qu'il ne datait - quelle tristesse, que du début du vingtième. J'ai retrouvé il y a peu mon professeur de littérature et de latin. Si ses traits ont changé, son rire et son érudition sont demeurés intacts. Bourvil est mort le 23 septembre 1970. J'avais quinze ans. Je me souviens de cette mort comme l'éparpillement sans appel des derniers relents de mon enfance.

Car on chantait parfois Bourvil, naguère, à la maison.

La ballade irlandaise, le petit bal perdu, Ma p’tite chanson.

Du coup, par un effet double de mémoire et de coïncidence, cet homme recela toujours à mes yeux quelque chose de l'enfant que je fus. Quand on me parle de son talent comique, cela ne me fait aucun effet. Pour tout dire, je ne l'ai jamais trouvé si désopilant que ça. C'est une certaine humanité que je dirais à présent très datée, très historique, qui m'a touché au bon moment. Un côté monsieur tout le monde, un mélange de naïveté culturelle et de lucidité de classes qu’on retrouvait dans le monde en noir et blanc de l’époque, aussi bien chez le marchand de journaux du coin que chez le garagiste. Avec cette gueule-là, Bourvil s'invitait facilement dans les fêtes de famille, quand manquait un luron pour taper le carton. Mais ceux qui le chantaient quand j’étais gosse sont partis aussi. Ce qui fait au final beaucoup de vide.

Il parait que ses dernières paroles furent des paroles de révolte et de regret devant son existence qui s’arrêtait si brusquement, le cancer, 53 ans, déjà... alors qu’il ne goûtait au fond que depuis peu de temps d’une véritable reconnaissance. C'est trop injuste, aurait-il dit. Il faut se méfier des propos rapportés. Ces propos me sont quand même restés à l'esprit.

Né en 1917, Bourvil eut donc tout juste vingt-deux ans, quand la crise commença à s’abattre sur l’Europe. Est-ce pour cette raison que le petit peuple le chanta beaucoup après-guerre ? Il mourut juste avant que la radicalité des années soixante-dix ne vînt transformer le pays qu’il avait connu. Sa mort me fit à l’époque un effet curieux, exagéré, je ne saurais dire lequel : j’avais quinze ans. A mes yeux, sans doute, il emportait avec lui une part de la jeunesse de mes parents et par conséquent une part de mon enfance : "La fleur d'âge se meurt et passe, écrit Montaigne, quand la vieillesse survient, et la jeunesse se termine en fleur d'âge d'homme fait, l'enfance en la jeunesse, et le premier âge meurt en l'enfance, et le jour d'hier meurt en celui du jour d'huy, et le jour d'huy mourra en celui de demain.." Mais ce qui est vrai de l'individu l'est aussi du fil des générations. Allez savoir pourquoi, allez savoir comment, Bourvil emporta du précieux.

Ce petit bal perdu dans lequel il avait dansé, je comprenais en effet que je n'aurais jamais loisir de le connaître. D'autres, bien sûr, j'en connaitrais. D'autres. J'aurais les miens. Mais celui-ci, jamais plus. Bourvil m'avait appris la leçon de Montaigne, et qu'en matière de bal comme en matière d'autres choses, "il n'y a rien qui demeure ne qui soit toujours un" (1). Se trouvait chez cet homme quelque chose d’infiniment mélancolique, et qui m’avait conquis.

Je ne comprends pas l’espèce de vénération qui l’entoure aujourd’hui. Pas certain d’ailleurs, qu’il serait en accord, s’il revenait, avec cette image qu’on lui colle dessus, l’icône d’un acteur aussi godillot que génial. En son temps, on parlait de célébrité, pas de notoriété. De vedette, pas de star. Et les bénéfices n’étaient pas les mêmes. J’ai l’impression que Bourvil est mort au moment-même où mourait son époque; "A mourir pour mourir " chantait encore en ce temps-là Barbara. Jeune, certes. Il s’en est allé pourtant sans contre-sens, avec la fin des Trente Glorieuses (comme le disent les mordus d’histoire), avant le choc pétrolier (comme le disent les mordus d’économie) au tout début du surgissement des grandes surfaces qui vendaient des lessives pleines d’enzymes gloutons et autres conneries (comme le disent les mordus de sociologie).

Ce mélange de naïveté culturelle et de lucidité de classes dont je parlais à son propos, et dont il fut en quelque sorte le représentant dans la société du spectacle en train de garotter la société tout court, a cédé le pas à une sorte de prétention culturelle et d’aveuglement de classes : peut-être est-ce pourquoi on ne rit plus guère à présent, et la raison pour laquelle des personnages comme Bourvil ou de Funès ont été abusivement sanctifiés. De Gaulle est mort quelques jours après lui (novembre 70). Vialatte est mort quelques mois plus tard (mai 1971). Deux ans après, Tati tournait son dernier film (Parade, 1973), avec l’aide de la télévision suédoise ( !!!). C’est totalement impensé, cette analogie entre De Gaulle, Bourvil, Vialatte et Tati. Pourtant, ça a quelque chose de significatif à voir avec ce autour de quoi tourne ce billet, Quelque chose de finalement très personnel, un certain nombre de fêlures à la fois collectives et individuelles, jadis ressenties et comme incarnées à jamais sur pellicule dans le visage de cet homme ni beau ni laid, et qui n'auront pu ni tout à fait s’écrire, ni tout à fait demeurer dans les limbes du non-dit.

(1) Montaigne, Apologie de Raymond Sebon, Essais, II

18:23 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bourvil, actualité, france, société, culture, cinéma, chanson |

lundi, 20 septembre 2010

Du patrimoine, de l'adoration et de la droite ultra light...

Il parait que douze millions de Français, comme on dit, ont visité des sites et des monuments historiques durant ce week-end. Il paraît (dixit France 2) que les Français adorent la fête du patrimoine. Il y a fort à parier qu’ils seront aussi nombreux à l’adorer l’an prochain ! La fête du patrimoine, comme jadis celle de l’Etre suprême, même si elle n’a pas plus de sens, se veut une fête républicaine : l’une de celle par laquelle « je te tiens, tu me tiens, on se tient par la barbichette… » Moi, je n’adore pas cette fête. Je n’en adore aucune, pour parler franc. C'est-à-dire libre. Et puis, comme disaient les vieux, on n’adore que Dieu. (ad/orare = prier devant).

Remarquez bien, tous ces Français dévotement recueillis en files indiennes devant leur patrimoine en grande partie évaporé, dilapidé, ont vraiment quelque chose de comique. D’ailleurs, osent-ils encore prier ? Non. Ils se contentent d’adorer.

Jeudi prochain, en files indiennes, quelques uns d’entre eux iront donc adorer un autre aspect du « patrimoine » parti en fumée au rythme des mondialisations intempestives : celui des acquis sociaux (pas 12 millions de touristes, Fillon et son gouvernement peuvent pioncer en paix - disons 2 ou 3 millions de manifestants maxi). Leur retraite : Quelques-uns donc, 2 à 3 millions, sur 60, on est loin d’une « majorité » s'en iront défiler par les rues pour défendre autre patrimoine évaporé, celui des acquis sociaux. Cela permettra aux syndicats de se compter, à Ségolène, Martine et à ses copains de se booster un peu le moral , trois petits tours et puis ensuite ? Ensuite on espérera que l’antisarkosisme suffise à faire un programme. Peut-être que les Français, en effet, préféreront la droite light à la droite hard, encore que finalement, tout le monde l’a un peu oublié, mais avec son lot de ministres « de gauche » à ses côtés (Besson, Kouchner, Mitterrand) et même sa Carla, paraît-il qui serait de gauche, Sarkozy reste, malgré ses bons mots sur les roms et son boulicer fiscal à la con, de la droite light, ultra light même…

02:32 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : france, politique, société |

samedi, 18 septembre 2010

Ségolène à Arcueil

« La raison et les arguments ne sauraient lutter contre certains mots et certaines formules. On les prononce avec recueillement devant les foules ; et, dès qu'ils ont été prononcés, les visages deviennent respectueux et les fronts s'inclinent. Beaucoup les considèrent comme des forces de la nature, des puissances surnaturelles. Ils évoquent dans les âmes des images grandioses et vagues, mais le vague même qui les estompe augmente leur mystérieuse puissance. On peut les comparer à ces divinités redoutables cachées derrière le tabernacle et dont le dévot ne s’approche qu'en tremblant », écrivait en 1905 Gustave Le Bon dans son livre un peu oublié, Psychologie des foules. Aujourd’hui à Arcueil, le discours de Ségolène Royal a offert un bel exemple de cette démagogie incantatoire, devant ses inconditionnels de la fête de la fraternité qui scandaient : « Ségolène présidente ».

« Je crois à la politique par la preuve », a-t-elle pourtant affirmé On a envie de lui répondre demander combien, en effet, il lui faut encore de preuves, après celle, cinglante de 2007 ?

« Je crois à l’articulation entre le local et le global » a aussi asséné Ségolène. C’est bien là que le bât blesse. Car affirmer sa croyance dans « l’articulation entre le local et le global », ce n’est pas s’opposer au système (à celui que par ailleurs on dénonce quand on affirme vouloir « construire un autre système économique »), cela revient au contraire à huiler au mieux tous les rouages qui autorisent la soumission du local au global, de chaque particule de la base au principe qui se tient au sommet. Bel exemple de « tyrannie douce », qui commence par l'articulation du verbal au symbolique.

« Pas un jeune ne doit rester désœuvré » proclame alors la dame à l’allure soudaine de maîtresse d’école, qui veut ouvrir les portes de l’apprentissage et de la formation par alternance à tous les jeunes et appelle cela la reprise économique.

Ségolène Royal croit à la rhétorique gaullienne, voire hugolienne, mais du Hugo récitée à la lueur d’une lampe à pétrole sur le ton d'une remise des prix, comme dans une image d’Epinal. Elle s’enlise donc dans les pleins et les déliés d'un discours charpenté à la façon d'un besogneux devoir de bac dont le sujet serait un pastiche des discours d'antan : Sur le ton geignard qui est le sien, elle égrène donc une série de plaintes (« la France va mal, la France souffre, la France au corps blessé… ») qu’elle ponctue régulièrement d’une formule incantatoire : « que font-ils là-haut – rien ». «quand on sait que… »… et puis « je propose », « ça marche », et enfin « Dans moins de deux ans »

Elle n’hésite pas dans son « désir d’avenir » à s’inscrire dans le sillage gaullien du Conseil national de la Résistance, puis de celui de Malraux qu’elle cite en rappelant des valeurs proclamées par la Révolution, enfin dans celui de Régis Debray qui sera, j’en suis sûr, très honoré d’avoir été dérangé pour une définition de la fraternité qui fera date : « la fraternité c’est se traiter en frère et sœur même quand on n’est pas d’une même famille »: la voilà dès lors qui se positionne en future présidentiable : et de stigmatiser « l’abaissement de la France sur la scène mondiale » , et d’entonner : « le message universel que nous devrons porter en 2012 »

« Vous me redonnez une liberté et une force », dit-elle à ses partisans avant de conclure par un curieux argument : en perdant les trois dernières élections, la gauche aurait contracté une dette vis-à-vis du peuple, puisque c’est la gauche qui finalement serait responsable de la victoire de la droite (elle, la gauche qui était auparavant au pouvoir, et non le peuple qui tout simplement a voté contre elle en votant à droite)… Curieuse façon de reconnaître la responsabilité du vote.

Ségolène Royal conclut enfin son interminable discours sur ces grands mots magiques de liberté, égalité, fraternité. Elle s’emmêle un peu les pinceaux à leur lecture même. Mais pourquoi malgré ses efforts vertueux, sa dénonciation lyrique de ceux qui font des profits, la dame a-t-elle tant de mal à convaincre ? Parce qu’on se souvient trop que d’autres, d’autres parmi ceux, précisément ceux qu’elle dénonce, nous ont déjà fait le coup. Il faut citer à nouveau Gustave Le Bon et un paragraphe de sa Psychologie des foules :

«La puissance des mots est liée aux images qu'ils évoquent et tout à fait indépendante de leur signification réelle. Ce sont parfois ceux dont le sens est le plus mal défini qui possèdent le plus d'action. Tels par exemple, les termes : démocratie, socialisme, égalité, liberté, etc., dont le sens est si vague que de gros volumes ne suffisent pas à le préciser. Et pourtant il est certain qu'une puissance vraiment magique s'attache leurs brèves syllabes, comme si elles contenaient la solution de tous les problèmes. Ils synthétisent les aspirations inconscientes les plus diverses et l'espoir de leur réalisation. »

C’était en 1905. Il y a plus d’un siècle.

Un petit Désir d’avenir ?

Gustave Le Bon (1841-1931)

18:35 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ps, société, ségolène royal, arcueil, politique, france, 2012, parti socialiste, histoire, ségolène |

mardi, 14 septembre 2010

Itératif

Je faisais (itératif) ce rêve (je ne le fais plus) il y a fort longtemps. Une gare. Des rails. Au bout des rails, l’évidence et le silence aussi d’une même bibliothèque. Quelque chose comme un sommet, en termes d’esprit. Des reliures ouvragées laissant présager quelque chose (voyez ce que je veux dire : tant de reliures ne laissent dorénavant au solitaire plus rien présager du tout. Or présager, c’est déjà lire)

Désirer.

Une gare, des rails, des lignes, une direction, un sens, tout cela se laisse facilement expliciter.

Et moi, en crieur de journaux, hagard, déconfit, désemparé (sans charre) devant une réalité qui totalement me dépassait (itératif). Me déconcertait (itératif). A présent, désœuvré. Car il n’y a plus de crieurs de journaux dans les rues, hélas . A Lyon, j’en ai connu un, très vieux, un visage chafouin, plissé, un visage de sage sous une casquette à visière, qui quittait les rotatives de la rue Bellecordière avec une pile sous le bras et, s’il vous plait, en uniforme, enfourchait une bicyclette, tournée des bars et des halls de théâtre…

Aujourd’hui, même les chauffeurs de bus n’ont plus d’uniformes…

Et tout le monde roule en bicyclette…

Moi, dans ce rêve (car c’est ça qui compte, moi) entendant soudain, comme Jeanne d’Arc, une sorte de voix roulant ou plutôt parvenant jusqu’à mes tympans qui disait sans dire :

« Qu’écriras-tu, frémissant de tendresse devant ces grilles qu’on fermera, et ces gens qu’on emportera, devant leur peur, leur guerre… »

Et qu'est-ce donc, quoi donc me fit penser à ça, ce songe enfoui, aujourd'hui ?

C'est ce professeur d'italien (italien, ce n'est peut-être pas un hasard ?) d'à peine la quarantaine, le visage émacié, assez maigre (comme on dit en ces temps de surcharge pondérale partout régnante) qui me regarde tout à l'heure derrière ses lunettes rondes et me déclare, m'affirme, d'un ton assez définitif : on assistera à sa fin, pour moi, c'est désormais une affaire d'années, (il parle de l'occident) allez, dix- quinze ans, au train où vont les choses. Sous lui ce fauteuil en tissu empli d'acariens, cette moquette usée, tachée, moche, professorale, qui m'a toujours fait penser à une escale dans l'aéroport de Bucarest, une escale sans fin, en pleine nuit, qui se prolonge, ce bout de tissu sans valeur et qui pourtant demeure, une habitude, quoi...

10:23 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : littérature, société, culture, actualité |

dimanche, 25 juillet 2010

D'une actualité déconcertante

Ecrit en 1926, le texte suivant décrit les loisirs des Berlinois d'alors : n’est-il pas d’une actualité déconcertante en cette période rudement estivale ? Les Allemands de l’époque disaient « So ! » pour toute explication, nous rappelle-t-on. Avez-vous remarqué la façon dont la plupart des Français qui ont égaré leur langue se contentent souvent de bafouiller à toute occasion, depuis peu : « Et voilà !». Sans commentaires non plus. Deux syllabes de plus, me direz-vous !

Mais guère plus éloquent ...

« Il y a aussi les Freibaden, ou bains libres, très chers à la foule des Berlinois qui, ayant passé l’âge des oiseaux migrateurs, n’en aspirent pas moins aux délices du plein air. Les Freibaden sont des plages d’eau douce, où les bonnes gens s’en vont, par dizaines de mille, se faire rougir la peau par le soleil, dans une promiscuité quasi fabuleuse. On voit là des kilomètres de nudités, un grouillement sans limite de membres et de corps, un peuple sans nombre d’amis de la nature. Sur tout cela, nul air de fête ; un mélange de désordre nomade et de paganisme méthodique. Quand le jour tombe, tous ces êtres se lèvent dans une sorte d’ivresse triste, et ce n’est plus qu’une cohue de muets à demi-nus. C’est ainsi à peu près qu’autrefois je voyais en imagination la vallée de Josaphat, au soir du jugement dernier.

Ainsi, depuis le Mittag du samedi, toute la jeunesse et tous les amis de l’héliothérapie ont déserté la capitale. Des armées de bécanes, une mobilisation de trains spéciaux. Berlin, vidé de sa jeunesse, s’est endormi. (…)

Ce qu’ils font ? Rien. Ils sont ensemble. Ils savourent le très allemand plaisir d’être quelque part en grand nombre, sans demander à savoir, ni cherche à comprendre ce qui les y a conduits. Ils sont là, comme ils seraient à l’école ou au régiment, où dans les tranchées. Ils sont là parce que c’est l’habitude et parce que les autres y sont. C’est ainsi. « So ! » comme ils disent, d’un mot qui coupent court à toute explication. Voilà des siècles qu’on cherche en vain les ressorts de cette volupté grégaire, et, malgré cela, nous en sommes toujours ébahis.

Quand, pour la première fois, on me conduit aux Zelte, je n’étais à Berlin que depuis deux jours. Bien que prévenu, je ne pouvais imaginer que les Allemands éprouvassent à ce point la joie de s’agglomérer et de ne penser à rien. J’avais, comme chacun, lu cela dans maintes relations de voyage, et sans trop y prêter attention. Quand on le voit de ses yeux, cela donne à réfléchir.

Ce qui d’abord frappe l’étranger, c’est qu’il ne viendrait à l’esprit d’aucun de ces gens-là l’envie de s’amuser ailleurs que sous les bocages à Wandervögel, sur les plages à Freibaden ou parmi les flonflons du Zelt. Ils savent depuis toujours que, là, ils trouveront leurs semblables venus en foule ; ils sont heureux de savoir que chacun de ces semblables est, comme eux-mêmes, animé de l’incomparable satisfaction de ressembler au voisin, de faire comme le voisin, et de ne penser à rien du tout – comme le voisin. Ils sont, en ces lieux, plusieurs centaines de mille – certains dimanches d’été, un million – qui sont venus là parce qu’on leur a dit d’y aller ; qui sont enchantés de s’y trouver avec les autres ; et qui, si on ne les y avait pas envoyés, et si les autres ne s’y trouvaient point, ne sauraient pas à quoi passer le temps.

Voilà.

Quand, à la nuit close, les trains de banlieue et de ceinture regagnent la capitale, silencieux et complets, comment un Français résisterait-il à la mélancolie de ces retours ? L’ordre, la méthode même, dont nos voisins se montrent si orgueilleux, achèvent de donner à ces fins de dimanche leur affreux air de service commandé.

Partout, des chaînes, des guérites, des barrières noires, des employés si rogues et si raides qu’on peut les croire automatiques. Dans la nuit, où les signaux se balancent comme des pendules, les wagons traînent leurs rangées bien droites de voyageurs sans joie (…)

Nous avons vu un peuple fait en grande série, et que l’on manœuvre, conduit, répare avec des accessoires universels et interchangeables. . Un peuple dont on a taylorisé les délassements. Un peuple avec une âme-trou, comme un réservoir d’essence. Et cela fait peur. Car tous les hommes raisonnables en Europe, tous les amis de la paix, fondent leurs espoirs sur l’avenir de la démocratie allemande. Mais qu’est-ce que la démocratie, sans le goût, le sens, la soif de la liberté ? »

Henri Béraud – Ce que j’ai vu à Berlin, Editions de France, Paris, 1926

A lire ICI, article plus complet sur ce reportage que Béraud fit en 1926 pour Le Journal .

09:46 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, béraud, vacances, loisirs, société |