jeudi, 03 septembre 2009

Nous rentrons

On parle de rentrée un peu partout, on parle de la Rentrée, comme si un grand corps indéterminé composé d’une multitude de cellules plus ou moins interchangeables avait regagné depuis peu ses bancs, ses classes, ses bureaux, accomplissant un acte quasi liturgique commandé par un calendrier auquel nous sommes désormais tous rodés.

Ce singulier, encore un effet linguistique de notre façon aveugle et conditionnée d’appréhender le monde. Les journaux ne disent jamais le réel.

Car la rentrée, cela n’existe pas.

En revanche, il y a des rentrées.

Une multitude de rentrées. Un sacré paquet.

Autant de rentrées qu’il y a d’individus. C’est dire.

Hier, j’ai «fait » (abus, partout, du verbe faire : faire un tour, faire la cuisine, faire l’amour, faire des manières, faire la cour, faire semblant, faire peur, faire le ménage, faire la gueule, faire des courses, faire des crasses, faire un cours, faire la rentrée…) mon premier cours de la « nouvelle » année.

Curieuse sensation.

Hésitation entre deux impressions :

La première, comme si monsieur Toto, professeur, qui l’avait mise en veilleuse (sa langue) pendant quelques semaines, la laissait soudain tel un organe indépendant, se remettre en route, et refaire son cirque. Pilotage automatique qui effacerait d’un trait les vacances et leur bénéfice, dans le décor à la fois neutre et si connoté d’une salle de cours… On reprend.

La seconde, comme si cette année était bien une nouvelle année. Dans une situation où la parole est à ce point instrumentalisée, la parole a-t-elle une chance d’être, ne serait-ce qu’un tout petit peu, neuve ? Ne pas rentrer, renaître, dirait Novarina, expert en matière de théâtre de paroles… ou, sans lyrisme excessif, entrer en cours, commencer.

Plus difficile.

Plus souhaitable aussi.

Ce qui est vrai de la parole du professeur l’est aussi de l’écoute des étudiants. Comment écoutent-ils ?

Je le dis souvent, il n’y a pas de bons profs, il n’y a pas de bons élèves, il n’y a que de bonnes rencontres.

Mais c’est de plus en plus difficile, justement, de se rencontrer, dans le magma sociétal où périssent les individus.

Hier, avec le soleil déclinant, je me suis laissé glisser dans le sommeil, comme un enfant. Comme pour rompre avec cette idée de Rentrée qui m'entoure. Ce matin, le jour m’a réveillé.

Individualisme absolu.

Ma façon de rentrer.

09:00 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : valère novarina, littérature, rentrée des classes, politique, société, individualisme |

dimanche, 21 juin 2009

Suceurs de micros

Le podium est installé sur la place. Pour quelques instants encore, il est permis d’entendre encore le frémissement du vent dans le feuillage des platanes. Quelques secondes seulement. Le groupe Mabite et Moncul va procéder à ses essais sonores pour la fête ordinaire de la musique. Une fête d’Etat : Dans ses opuscules de propagande distribués aux citoyens soumis, la mairie dit que c’est un événement exceptionnel.

L’un des chanteurs est arrivé. Entre les baffles, il prend un air d’importance pour tapoter d’un doigt sur son micro. « Test, test, test… » dit-il, d’un air de singe inspiré. Quand il ne répète pas « test », il répète « eh ! eh ! eh ! » Original ? Le voici dans son univers. Ou plutôt dans son fantaaaasme : quand il était petit, il voyait déjà ses grands cons de pères faire ça à la télé. Inspiré, à voir sa gueule, il l’est effectivement avec, pour lui, l’élégance du bermuda flottant autour de hautes quilles. A ses côtés, quelques femelles commencent à se trémousser du cul en levant les bras. Exceptionnel ? Quand elles étaient petites, elles voyaient déjà à la télé leurs conasses de mères faire à peu près ce genre de truc, en bans soumis, soudés. Rien de plus banal que tout ça. Quel boucan ! Tout juste vingt-huit ans que ce genre de conneries perdure. A présent, tous les pigeons, toutes les corneilles se sont barrés à tire-d’aile. Les chats de la place rampent sous les voitures et cherchent une planque. Ce soir, ce sera rempli d’humains mutants, pressés les uns contre les autres, tous sapés avec le même goût. La jeunesse qui ne fait au fond que ce que les plus vieux ont voulu qu’elle fasse, la jeunesse qui imite non plus ce qu’elle a pu lire, mais ce qu’elle a vu à la télé. Super.

« Il viendra un temps où naitront aux hommes des enfants qui n’atteindront que l’âge de dix ans. Et avec ces hommes, des filles de cinq ans seront fertiles. La terrible insignifiance de cette culture des hommes de dix ans, déjà un peu partout perceptible, pourrait être symbolisée par un juke-box à pile atomique, car l’appareillage scientifique et technique le plus avancé y est au service des pulsions infantiles de l’humanité »

C’est Lewis Mumford qui a écrit cela, dans Les Transformations de l’homme » (1956), essai réédité l’an dernier par l’Encyclopédie des Nuisances. Dans l’avant-dernier chapitre (« La culture Mondiale »), il rappelle un mot de Wells : « L’esprit est au bout du rouleau ». Eh oui ! On ne saurait mieux dire.

La Culture Mondiale, c’est le règne des suceurs de micros, (comme les appelait ma vieille mère-grand). Et pour ces epsilons là, sans technologie, il n’est pas, même dans la fête, de salut.

Ne parlons plus d’esprit…

Sur ce, moi, je me barre.

12:10 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : musique, fête de la musique, politique, littérature, actualité, société |

lundi, 18 mai 2009

L'automne

On se sait pas trop comment la nommer, paraît-il. Grippe porcine, mexicaine, nord américaine...

06:10 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : grippe porcine, arcimboldo, peinture, actualité, société, grippe mexicaine |

lundi, 27 avril 2009

Du monde vraiment commun

Fragmentation de chacun devant la fortune, devant le destin, devant la culture et devant la santé. Depuis que nous ne constituons plus un peuple, n’avons-nous pas toutes les raisons de nous méfier les uns des autres ? Le potentiel pandémique du virus de la détestation d’autrui n’en est qu’à ses premiers balbutiements dans la mise à sac du monde commun. Pour résister à ses assauts, la raison est insuffisante et l’amour est improbable. Peut-être le vieil instinct de l’espèce, vieux réflexe de civilisé, encore que l’individu planétaire l’ait, en son sein, au neuf-dixième corrompu…

Demeure le sentiment de la nature, antique feinte de l'humanité, sur une planète déjà bien dévastée...

05:45 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : pandémie, épidémie, société, philosophie, littérature, absurdité |

dimanche, 19 avril 2009

Flaubert dans du formol

J’ai passé une partie de la soirée dans du formol. Curieuse sensation, à vrai dire, sur ce site Madame Bovary de l’Université de Rouen. On entre (Consulter, feuilleter, etc...) On entre et on se promène à travers les 4500 feuillets du manuscrit de Flaubert, en plaçant en vis-à-vis l’un des six brouillons du manuscrit ainsi que sa transcription. Ils s’y sont mis à 130 pour déchiffrer la calligraphie parfois difficile de Flaubert : joli travail, certes troublant, qui nous rapproche et nous éloigne à la fois du crissement de la plume sur l’original et du bel acte d’écrire à la main.

Travail aux allures de prouesse technologique et génétique, qui fait de Flaubert l’objet docile et quelque peu momifié d’une bizarre expérience : ce sont ses pages, oui, voici ses propres feuillets. Merveille et dérision de la technologie, splendeur et misère, ses pages reproduites à l’identique et se promenant d’écran en écran, de vous à moi, feuillets au vent ; les pages de Flaubert comme dans du formol en chacun de nos écrans, lui qui proclamait -comme si c’était un exploit- d’y être parvenu enfin après tant de siècles de littérature : avoir fait un livre sur rien. Rien ! Le voilà donc, ce livre sur rien, ce rien mis à la disposition des foules démocratiques. Mon doigt sur l’écran, pour se saisir des lignes, comme, enfant, mon doigt contre la vitrine de la confiserie. Mais ce n’est qu’une impression d’érudition, un simulacre de connaissance, qui épatera les imbéciles, forcément : quelques chercheurs, sans doute, y trouveront leur vrai compte ; cela sauve-t-il cette folle entreprise ? Gustave s’était-il jamais douté que son manuscrit serait ainsi pris en otage, bribe par bribe et ligne à ligne pour ne pas dire mot à mot par les forcenés de la numérisation ? En voyant toutes ces ratures, on pense au gueuloir, c’est sûr, le gueuloir du forçat de Rouen : « Je vois assez régulièrement se lever l’aurore (comme présentement), car je pousse ma besogne fort avant dans la nuit, les fenêtres ouvertes, en manches de chemise et gueulant, dans le silence du cabinet, comme un énergumène ! » écrit-il le 8 juillet 1876 à madame Brenne. Et pour peu qu’on ait à un moment donné dans sa vie fréquenté avec curiosité, passion, estime, envie ou simplement ennui ce texte magnifique (pour moi, j’avais dix-sept ans, c’était dans une petite maison d’un village de Savoie, durant des vacances de juillet - une maison demeurée comme en état, je croyais entendre les pas d’Emma sur le parquet en planches paysannes, et lire sa mélancolie dans les frises fanées de la tapisserie des chambres, et entendre les lieux communs de l’après dîner sous les tonnelles, entre l’abbé et Homais), des souvenirs de lecture peuvent émerger d’eux-mêmes. J'imagine ce fou, au treizième étage d'une tour dans une quelconque métropole du monde, devant son ordi où defilent les lignes du maître, lui aussi, vociférant, gueulant... D’eux-mêmes...

Ci-dessous une page du manuscrit (les clichés de Homais sur Paris) et sa transcription.

12:19 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : madame bovary, gustave flaubert, littérature, rouen, formol, actualité, société, université de rouen |

mardi, 14 avril 2009

Sur le parvis de la primatiale

Une femme (la cinquantaine, visiblement), à son frère : "J'ai proposé aux parents de s'impliquer plus activement dans mon projet financier"

La stratégie participative gagne les familles, semble-t-il. A ce moment-là, le frère a fait la moue. C'était saisi au vol.

01:32 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : argent, société, sur le vif, parents, actualité, pâques, héritage, fratries |

mercredi, 08 avril 2009

Le Glas

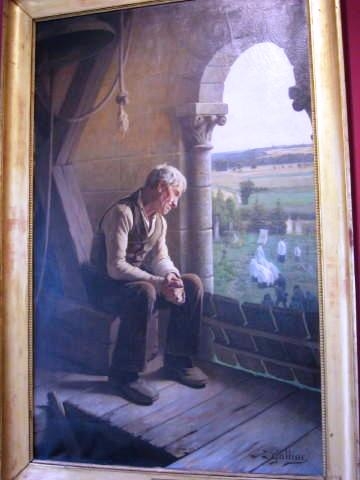

Il attend…. Il attend pour sonner le glas, qu’au bas, tout le monde ait pris sa place autour de la fosse. Il regarde la mort et sait qu’elle triomphera de tout. Dimanche après-midi, je suis resté longtemps devant ce tableau de Louis Galliac, intitulé Le Glas. Il se trouve au musée des Beaux Arts de Dijon. Il y a dans ce tableau (la rêverie de cet homme devant le précipice et l’enterrement, ses sabots usés, la corde au-dessus de lui) quelque chose de dangereux. Quelque chose aussi d’apaisé : La campagne au loin, les deux mains presque en prière, les veines de son cou où bat le sang, les traits de ce visage de paysan, rugueux et las, mais finalement, soumis à sa condition. Louis Galliac (1849-1934) n’est pas un grand maître, je n’en avais jamais entendu parler. Pourtant je suis resté longtemps devant sa toile (1891) à rêver, tout simplement. A rêver

C’est la première fois que je mettais les pieds au musée des Beaux arts de Dijon.

Beaucoup de fort jolies œuvres, ma foi.

01:45 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : louis galliac, musée de dijon, le glas, ducs de bourgogne, peinture, religion, mort, société, réalisme |

samedi, 21 mars 2009

Au café

10:55 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : fumer, mater, brasserie, cafés, société, peinture |

mardi, 17 mars 2009

L'ordre de la décadence

On m'avait parlé de civilisations décadentes, d'empires effondrés, de nations déchues. Je ne me figurais pas comment de tels cataclysmes pouvaient surprendre et renverser des populations entières. Des années d'enseignement m'auront appris à isoler le processus de la décadence. Le processus de la décadence n'est pas un processus violent. Au contraire. Il s'opère en douceur, d'une génération à l'autre, aussi doucement que le principe qui fait par exemple qu'avec la complicité démagogique des élites, on passe (en termes de figures professorales de référence qui font autorité) de Jacqueline de Romilly à François Bégaudeau. C'est un exemple si parlant. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la décadence est un phénomène collectivement consenti, et comme institutionnalisé, dans les alcôves des familles comme dans les cabinets ministériels. Processus entrepris, donc, avec la complicité lasse de tous, hommes, femmes, enfants. Masses. Je prends un exemple : Bashung est mort. Soit. Treize ou seize pages dans Libé, m'a t-on dit. Je ne lis plus ce torchon depuis longtemps... Combien pour Gracq, il y a peu ? Un rocker a fait une œuvre, quand un écrivain n'a presque rien fait. Tel est le monde à la morte culture où nous consommons des choses sans intéret ni pérennité, pétrifiés dans notre propre idiotie, tous témoins du processus de la décadence qui alimente nos caisses à tous, parfois horrifiés, la plupart du temps engourdis, et trop, finalement, consentants.

Qui aura la vigueur - non pas de dire, c'est très facile de dire - mais de faire en sorte que dans les lycées de France, les portables, les baladeurs soient interdits, des espaces de lecture et de concentration intellectuels soient recréés, des tenues décentes - pour filles comme pour garçons, - soient éxigées, le tout sous peine d'exclusion immédiate... Qui ? Personne ne le fera, car la décadence est notre œuvre collective, nous en sommes fiers, parents, profs, syndicats, institutions... Tous ensemble, tous ensemble, comme ils chanteront encore jeudi prochain, en défilant sous des ballons et en parodiant des chansons de colonies de vacances... La décadence ne connaissant nulle limite, pas même celles de la manifestation, pas même celles de sa contestation...

21:27 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : littérature, décadence, éducation, politique, société, actualité |