mercredi, 18 novembre 2015

Gethsémani

« Elle est retrouvée.

Quoi ? — L'Éternité !

C'est la mer allée

Avec le soleil »

Rimbaud a défini en poésie une conception de l’éternité dont les temps modernes ont fait un bréviaire ainsi qu’un mode d’emploi : une éternité de l’instant, fantasmée dans un moment d’extase, lequel s’énonce dans une sorte d’eurêka lyrique. L'Éternité se donnerait à ressentir, à contempler crument et seulement dans le spectacle sans cesse renouvelée de la nature.

« Là pas d'espérance,

Nul orietur.

Science avec patience,

Le supplice est sûr… » (1)

D’extase, et non de grâce. Au cri de son âme encore inquiète du salut chrétien, l’adolescent oppose ce spectacle du renouvellement sans fin des jours et des saisons, la lumière crue de ce soleil de midi que Valéry, un peu plus tard, placera à son tour comme borne ultime de sa conscience, face à la tombe familiale :

« Midi le juste y compose à grands feux

La mer, la mer, toujours recommencée… » (2)

« Vous êtes à l’étroit dans vos cœurs », lança Paul de Tarse aux Corinthiens (II, 3,12) Les poètes, de tous les hommes, sont sans doute les plus enclins, non pas seulement à ressentir, mais à exprimer cette étroitesse.

A Gethsémani, le Christ lui-même a subi cette tentation du néant. Marc rapporte son cri fameux : « Mon âme est triste à en mourir », tandis qu’il commence à souffrir « la crainte et l’angoisse » de l’agonie : « Abba, écarte de moi cette coupe », jette-t-il, avant de redevenir pleinement le Fils en acceptant la mort comme le passage obligé vers une éternité bien réelle, et non fantasmée : « Non ce que je veux moi, mais ce que tu veux, toi ». (3)

Au fond, l’accès à une éternité réelle n’est possible que si Dieu brise ce cycle qui est celui du péché, par un acte surnaturel : le salut. « Les Justes ne se désolent pas, quand retentit à leurs oreilles le Profiscere, ce signal de dé part qui jette l’épouvante dans l’âme des mondains. Les justes ne s’affligent pas de quitter les biens de ce monde, puisqu’ils en ont toujours tenu leur cœur détaché » (4) Bien dit. Mais pécheurs nous sommes tout autant que Justes, les deux mêlés, entre consolation et désolation.

Dans la prière sacerdotale du Christ que relate Saint Jean, le Fils livre sa Vérité sur l’éternité : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie puisqu’aussi bien tu lui as donné pouvoir sur toute créature pour qu’il donne la vie éternelle à la totalité de ce dont tu lui as fait don. Or la vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (5)

Ce moment de Gethsémani, cette entrée en agonie, est le seul passage du Nouveau Testament dans lequel le Christ se laisse rencontrer, ainsi dissocié, le Fils de l’homme parlant du Fils de Dieu à la troisième personne, en un seul Être. Quelle beauté ! Quel enseignement ! Quelle expression, aussi, de ce Dieu trinitaire : puisque la vie éternelle accomplie, c’est de connaître Dieu, toute autre approche de l’éternité au sein de l’existence limitée ne peut être qu’une sensation fausse, poétique. Pour connaître le Père, il faut mourir, et mourir en juste, et pour mourir en juste, il faut mourir en racheté, c'est-à-dire dans le Christ. Sans le Christ, oui, sans la compréhension du sacrifice du Christ et de sa Passion, nous sommes à l’étroit dans notre cœur, parce que ne s’y trouvent que nous-mêmes et nos semblables. Tout, le meilleur comme le pire peut alors arriver, surtout lorsque la soif de Dieu s’égare et se fige en son contraire.

« Je veux réaffirmer avec vigueur que la voie de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes de l’humanité. Utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème », a rappelé le pape François il y a trois jours, lors de sa condamnation des attentats parisiens. C’était certes parler en chrétien : tuer son prochain, c’est sacrilège vis-à-vis du Père comme surtout vis-à-vis du Fils et de son sacrifice auquel on inflige le pire des mépris. Mais notre chère République, qui considère que le blasphème est un droit, peut-elle comprendre cela ? Dans son mépris du Christ qu’elle aussi blasphème allègrement, elle vous dira simplement que toute vie en vaut une autre, que tuer est immoral au regard de sa conception du vivre ensemble, certes. Comme elle se bornera par ailleurs à vous dire que l’éternité repose dans un beau coucher de soleil.

La République révèle ainsi sa limite et son insuffisance devant les gouffres de l’âme humaine. Faire la morale, elle ne sait pas faire, même si elle le prétend avec outrecuidance et stupidité : quand cette gauche lâche et schizophrène qu'incarne l'actuel président le comprendra-t-elle enfin ? Jamais, sans doute. A une théologie du Mal absolu comme celle de l’Islamisme radical, on ne peut pourtant répliquer que par une théologie du Bien véritable. Il ne s’agit pas d’opposer un dieu à un autre, mais de rappeler souverainement qu’après le sacrifice du Fils de Dieu en rémission du péché de tous les hommes, tout sacrifice sanglant de fils et de filles des hommes au nom de Dieu est d’inspiration purement et uniquement satanique, quelque slogan spectaculaire qu’on brandisse stupidement en l’accomplissant. Satanique, et rien d'autre.

fronton de l'église de Toutes-Les-Nations, Gethsémani

- Rimbaud, L’Eternité, 1872

- Valéry, Cimetière Marin, 1920

- Evangile selon saint Marc (14,34/37)

- « La mort du juste », Préparation à la Mort, Alphonse de Liguori

- Evangile selon saint Jean (17,1/4)

05:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rimbaud, poésie, l'éternité, valéry, cimetière marin, saint paul, corinthiens, gethsémani, jésus christ, pape françois, alphonse de liguori, évangile selon marc, évangile selon jean, république, mort, agonie, attentats |

dimanche, 16 novembre 2014

La mort et la littérature

« La mort de nos parents est une promotion, philosopha un jour le reporter Pierre Lazareff ; eux partis, il n’y a plus d’écran entre la mort et nous. » Il touchait là un sujet sensible. Pour avoir perdu les miens relativement tôt, j’en comprends depuis longtemps et avec acuité le sens. J’ai acquis très tôt, au point d’en écrire un livre sur le sujet à l’heure où l’on aborde généralement des thèmes plus primesautiers, un sentiment trouble d’être mortel, non pas une idée de la mort - rien n’est pire que le concept, comme le poète Bonnefoy l’a si souvent montré -, pas même une conscience, car on se demande bien comment la vie peut avoir conscience de la mort, mais le sentiment qu’un trou était apparu, un trou devant soi et sous ses pas, qui enseigne une grande prudence et donne à la démarche de l’être une forme de gravité. Cela dit, quand cette gravité survient tôt, elle contraste bizarrement avec l’insouciance qu’on se doit de vivre à vingt ans, et fait de vous un promu, certes, mais un promu aussi original que marginal. Quelqu’un que la vie a voulu faire grandir trop vite et qui, du coup, a vite compris, à l’âge où chacun veut paraître plus expérimenté qu’il ne l’est, que l’essentiel est de préserver sa jeunesse le plus longtemps possible, et non de lâcher sa main pour la conquête de faux-billets.

Je suis toujours surpris aujourd’hui de voir des gens de ma génération déplorer la mort de leurs parents. J’ai du mal à « compatir » au sens social du terme, parce que ce qui leur arrive me paraît naturel et que, ayant appris depuis longtemps à vivre sans cet écran qui leur est soudainement retiré, je ne sais plus ce que c’est que de le voir se lever. Il m’est ainsi peut-être arrivé, sans même m’en rendre compte, de blesser des gens en ayant l’air surpris de leur désarroi.

Notre mort est inéluctable, celle de nos proches également. La littérature est probablement l’un des seuls lieux où un truisme aussi radical peut se dire sans être peinant ou blessant. C’est à partir de ça que je juge de l’intérêt ou non d’un livre. Tous les grands livres que j'ai lus m'ont parlé de la mort. Mais tous les livres parlant de la mort ne sont pas des grands livres.

Et le moins qu’on puisse dire dire, c’est que la plupart de ceux qui s’accumulent sur les rayons des librairies ne méritaient ni d’être édités, ni mêmes d’être écrits.

Pierre LAZAREFF

19:23 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, mort, bonnevoy, pierre lazareff |

jeudi, 12 décembre 2013

L'écran et la mort

On hésite entre l’empereur Auguste et le petit père des peuples Staline.

A présent que s’est un peu calmée l’agitation médiatique autour de la mort de Mandela, on ne sait trop que penser ni que dire de cette déification en direct. Je n’arrive pas à me reconnaître dans cette religiosité sans dieu, parce que l’Histoire est emplie de trop mauvais exemples à son sujet. Et j’ai trouvé que le discours d’Obama était à la limite du discours d’un guru. Quant à tous ces anciens présidents se congratulant dans les travées, ça tenait à la fois de la maison de retraite et du Rotary Club.

Mandela c’est au fond la bonne conscience de l’Empire. C’est pourquoi son culte me laisse à la glace. Il n’est d’ailleurs pas anodin que la célébration se soit déroulée dans un stade. N’est ce pas dans le cirque que se déroulait l’apothéose des empereurs pour la plus grande joie des gens de rien ?

A l’autre bout de la chaîne de la notoriété, il est d’autres façons surprenantes de quitter le monde : cette petite fille laissée par sa mère sur la plage, jusqu’à ce que la marée l’emporte – à bien y regarder le sang se fige. Et puis on pense à autre chose, comment faire autrement, entre l’horreur et l’insignifiance ? La mort de deux soldats, à la croisée du politique et du milliaire, cérémonial glauque, nous reconduit à l’industrialisation de la guerre, aux sempiternels saluts républicains, comme si nulle leçon ne pouvait être tirée de l’Histoire. L’édification des peuples a besoin du spectacle de la mort à l’ère technologique comme au Moyen Age, cadavres jetés en pâture à la vénération, l’indignation, la honte, la perplexité des foules.

Mais la plupart des disparitions se déroulent sans grandes pompes, à l’abri de ce flux de spectaculaire que l’Empire concocte à notre intention, aussi puissant que dérisoire, et qui tourbillonne sans gloire ni progrès autour de nous, renouvelant les mêmes comportements, les mêmes consentements, la même servitude.

Chacun d’entre nous ne tient en réalité au fil que de quelques proches, loin des effusions médiatiques du grand nombre et de la masse opaque. Quelques êtres pour lesquels on s’inquiète dans la pudeur et dont on se réjouit en secret. Ils incarnent, au sein de cette aliénation généralisée, un doux souvenir de la liberté, quand nous sentons combien nous les aimons.

06:55 | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : cadavre, mort, mandela, coluche, empire, vénération, télévision, communication, politique |

vendredi, 09 avril 2010

Sur la souffrance physique

« Une chose que je ne comprends pas, c’est la souffrance physique, dit Giono. Morale je la comprends (...) Mais la souffrance physique est une souffrance insupportable : je ne comprends pas ça, c’est vraiment un scandale et une chose abominable. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Au début, ça sert, en effet, je crois, de sonnette d'alarme, d’être prévenu par la souffrance que quelque chose fonctionne mal. Ça, ça parait normal Mais après ? Pourquoi dure-t-elle après qu'elle vous a prévenu ? C’est ça qui est grave… »

« La mort et le reste, ça n’a pas beaucoup d’importance. La mort, c’est tout à fait normal. Même, si elle n’existait pas, ça serait terrible. Imaginez que nous soyons obligés vous et moi de faire ce que nous faisons là dans l’éternité, l’éternité ! Vous vous rendez compte ! C’est terrible, épouvantable ! Nous n’oserions plus prononcer un mot, c’est plus la peine ! Tandis qu’étant donné que nous avons la mort pour nous voler ce mot aux lèvres, nous le prononçons, et c’est tout à fait normal », dit Giono, accompagnant d'un geste de la main cette formule si juste.

C'est sur cette vidéo, un entretien datant de Noël 1965

Deux billets sur Giono sur ce blogue :

A propos du Grand Troupeau

Sur quelques pages d’un roi sans Divertissement :

08:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : giono, littérature, souffrance, mort |

mercredi, 01 juillet 2009

Batailles Perdues ?

La puissance de la littérature, c’est d’abord de dire le commun. Le commun dans ce qu’il a d’original, bien sûr, j’entends par là de non copié sur ou de non recopié de ou, à présent, de non "copier-coller"… Se souvenir de notre unicité commune.

Cette très belle phrase de Marcel Proust, que Louis Guilloux avait recopié en exergue sur l’un des cahiers où il écrivit, en 1934-1935 son très très beau roman, Le sang noir : «Ce que nous n’avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant nous n’est pas à nous. Ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l’obscurité qui est en nous, et que ne connaissent pas les autres. »

Et puis aussi la formule percutante trouvée et mise en bandeau lors de la première parution du Sang Noir : « La vérité de cette vie, ce n’est pas qu’on meurt, c’est qu’on meurt volé ».

Je pensais à cela en arpentant les travées du cimetière de la Guillotière. Puis, chez un bouquiniste de la rue Juiverie, près de la gare Saint-Paul, j’ai trouvé l’adaptation que Guilloux a faite du Sang Noir pour le théâtre, qu'il a tout bonnement nommée Cripure, et que Marcel Maréchal a jouée dans les années soixante. Si loin de nous déjà, comme sourds, bien que sensibles, au temps. Le vingtième siècle se retire peu à peu, avec ses batailles. Drôle de journée. Un ami que j’ai rencontré hier après midi à l’enterrement de Maurice Moissonnier où furent longuement évoqués, bien sûr, les luttes et les combats populaires du vingtième siècle m’a dit, l’air absent : « il nous reste du grain à moudre ». Et comme il regardait le cercueil qui allait descendre dans l’incinérateur, je n’ai pas compris s’il voulait dire : il y a encore des luttes à mener ou bien il nous reste aussi à mourir. Etrange malentendu. Dieu sait que la mort n’est pas une mince affaire, et que cette société horrible et sa détestation de tout ce qui n’est pas spectacle immédiat ne nous aide pas à nous y préparer sereinement. Je regardais les assistants se disperser par grappes dans l’allée centrale, et je songeais pourtant à quel point, dans ce siècle technologique et dément, chacun d’entre nous aurait besoin du philosophe.

00:09 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, louis guilloux, cripure, politique, cimetière, mort |

mercredi, 08 avril 2009

Le Glas

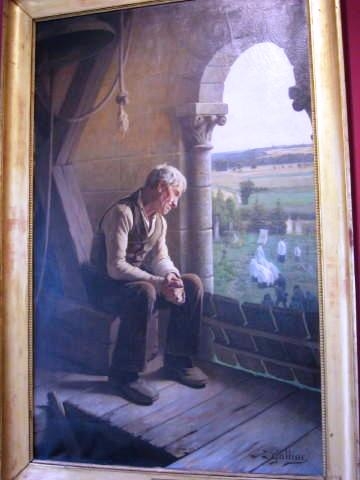

Il attend…. Il attend pour sonner le glas, qu’au bas, tout le monde ait pris sa place autour de la fosse. Il regarde la mort et sait qu’elle triomphera de tout. Dimanche après-midi, je suis resté longtemps devant ce tableau de Louis Galliac, intitulé Le Glas. Il se trouve au musée des Beaux Arts de Dijon. Il y a dans ce tableau (la rêverie de cet homme devant le précipice et l’enterrement, ses sabots usés, la corde au-dessus de lui) quelque chose de dangereux. Quelque chose aussi d’apaisé : La campagne au loin, les deux mains presque en prière, les veines de son cou où bat le sang, les traits de ce visage de paysan, rugueux et las, mais finalement, soumis à sa condition. Louis Galliac (1849-1934) n’est pas un grand maître, je n’en avais jamais entendu parler. Pourtant je suis resté longtemps devant sa toile (1891) à rêver, tout simplement. A rêver

C’est la première fois que je mettais les pieds au musée des Beaux arts de Dijon.

Beaucoup de fort jolies œuvres, ma foi.

01:45 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : louis galliac, musée de dijon, le glas, ducs de bourgogne, peinture, religion, mort, société, réalisme |

dimanche, 02 novembre 2008

Jour des morts

19:36 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : bloy, littérature, poèmes, toussaint, mort |